そもそも再建築不可物件とは?

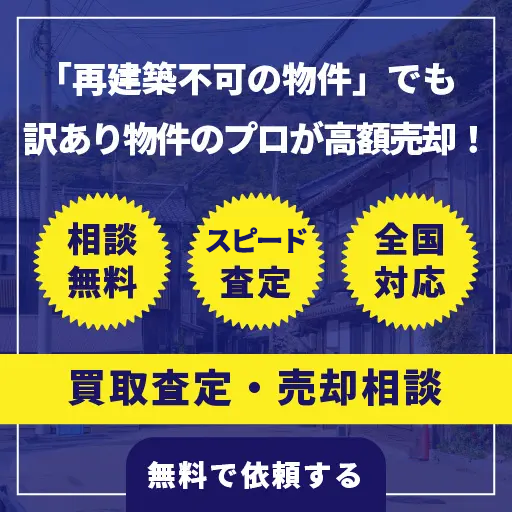

再建築不可物件とは、現在ある建物を解体しても、新しい建物を建てることのできない土地のことをいいます。

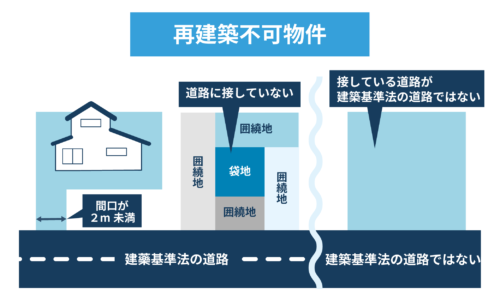

再建築不可物件は、都市計画法によって定められている以下の2つのみに存在します。

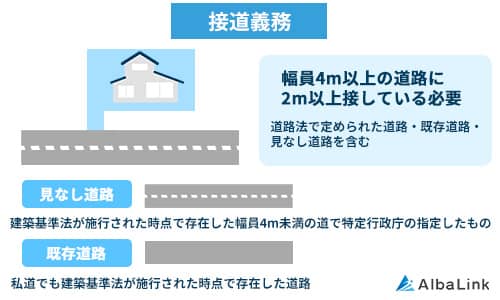

都市計画区域と準都市計画区域内に建物を建てるには「接道義務」を満たさなくてはなりません。

接道義務は、建築基準法第43条で規定されている内容で、以下のように記載されています。

建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない

引用元:建築基準法第43条

再建築不可物件に該当する代表的な3つのパターン

再建築不可物件に該当する代表的なパターンは、以下の3つです。

- 建築基準法の道路(原則、幅員が4m以上ある道路のこと)と全く接していない

- 建築基準法の道路と接しているが、その幅が2m未満になっている

- 建物に接する道路の幅員が4m未満になっている

上記の3パターンに該当する土地がどのようなものなのか、順に詳しく解説します。

建築基準法の道路と全く接していない

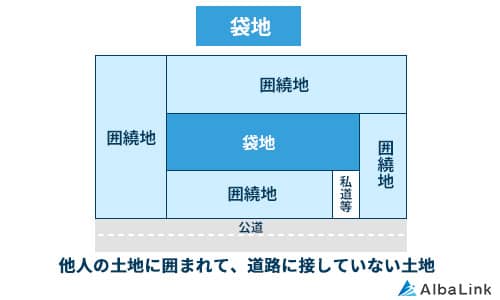

建築基準法の道路と全く接していない土地は「袋地(ふくろち)」が該当します。

袋地とは「囲繞地(いにょうち)」に囲まれた土地のことです。

袋地で再建築を可能にするには、囲繞地の所有者から土地の一部を買い取るか、等価交換を行う必要があります。

袋地については、以下の記事で詳しく解説しています。

建築基準法の道路と接しているが、その幅が2m未満になっている

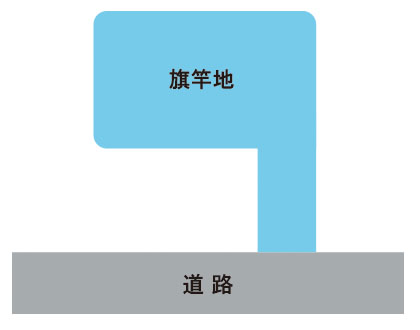

建築基準法の道路に接しているものの、その幅が2m未満になっている土地は「旗竿地(はたざおち)」が該当します。

旗竿地とは、出入りするところが細くなっていて、奥に広がっている土地のことです。

つまり、旗竿地の「旗」と「竿」の部分は、以下のように定義できます。

- 旗

- 奥に広がっている土地

- 竿

- 土地の出入り部分(間口幅)と間口の奥行

旗を竿につけたような形をしていることから、旗竿地と呼ばれています。

ちなみに旗竿地は、以下の名称で呼ぶこともあるので、これを機に覚えておきましょう。

- 旗竿敷地(はたざおしきち)

- 路地状敷地(ろじじょうしきち)

- 敷地延長(しきちえんちょう)

旗竿地について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

建物に接する道路の幅員が4m未満になっている

本来、建物は道路の幅が4m以上ないと建てられませんが、中には道路の幅員が4m未満にも関わらず建築されている建物もあります。

これは建築基準法第42条第2項により、道路の幅員が4m未満であっても、特定行政庁が指定したものは、建築基準法の道路として例外的に認められているからです。

再建築不可物件を建て替えるための6つの裏ワザ・救済措置

ここからは、再建築不可物件の建て替えを可能にするための方法について解説していきます。

今回紹介する方法は、以下の6つです。

- 隣接地の一部を買い取って接道義務を満たす

- 隣接地と等価交換をする

- 隣接地の一部を借りる

- セットバックを実施する

- 道路の位置指定を申請する

- 建築基準法43条2項2号の申請をする

各方法について、順に解説します。

なお、以下の記事でも再建築不可物件を再建築可能にする方法をご紹介しています。

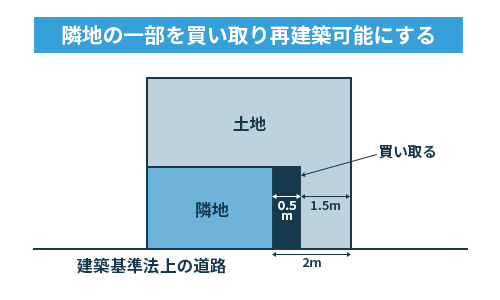

隣地の一部を買い取って接道義務を満たす

隣接地の余っている一部分を買い取ると、再建築不可物件を建て替えできるようになります。

隣接地から不足部分を購入することで、建築基準法の2m以上の接道義務に適合できるからです。

たとえば、現状の間口が1.5mであれば、0.5mの間口幅とその奥行きに沿って隣地を購入することで再建築可能になります。

隣接地の買い取りを行う際はまず、自身が保有している家が再建築不可物件かどうかを確認します。

再建築不可物件の調べ方については、以下の記事をご参照ください。

次に、隣接地が売り出されているか確認しましょう。

隣接地が売り出されていない場合は、お隣に交渉を行います。

ただし、仮に売り出されていたとしても、すべての土地はいらないので、どのみち交渉は必要になります。

あくまでも、間口を2m以上にするのが目的だからです。

交渉を行う際は、コツがあります。

それは、交渉を行うタイミングです。

相手のその時の思考状況によって、交渉の成否が左右されるからです。

たとえば、相手がお昼ご飯を食べた後は、ねらい目です。

というのも、お昼ご飯を食べた後であれば、お腹が満たされて、心身ともに油断している可能性が高いからです。

逆に、お昼ご飯の直前は、交渉を行うタイミングとしては望ましくありません。

空腹のイライラが原因で、正常な判断ができない可能性があるからです。

交渉を行う際は、タイミングを意識して行いましょう。

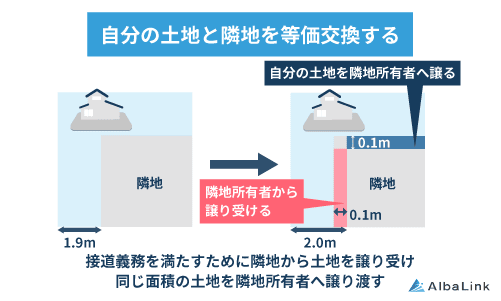

土地の等価交換をする

土地の等価交換でも、再建築不可物件の建て替えができるようになります。

先ほどの購入と同じ理由で、不足部分を補えれば、建築基準法の2m以上の接道義務を満たせるからです。

等価交換は「旗竿地(はたざおち)」である土地を持っている方が対象です。

たとえば、間口が1.9mの旗竿地であれば、0.1mを竿部分に沿って購入出来れば再建築可能になります。

土地の等価交換を行う際は、旗の部分(奥に広がっている土地の一部分)を対価に、隣接地の竿の部分で余っている一部分(間口幅と間口の奥行)と交換を行います。

仮に、竿の部分が10cm不足していて、長さが5mあるのなら、面積0.5平米(10cm×5m)の土地が等価交換の対象です。

面積0.5平米の土地を交換できないか、相手に交渉しましょう。

交渉を行う際は「返報性の原理」を意識すると、成功できる確率が高まります。

返報性の原理とは、相手から受けた好意などのアクションに対して「お返しをしたい」と思う人間の心理です。

返報性の原理を活かした一連の具体例は、以下のとおりです。

- 土地の測定がある旨(再建築不可物件であることを確定させるため)を伝えて、立会いを依頼する

- 土地の測定後、立ち合いのお礼品を渡す

- 相手がお礼品を受け取った直後に本題(土地の等価交換)をもちかける

上記の具体例のように、お礼品を受けた直後に、土地の等価交換をもちかけることで、返報性の原理を働かせることを期待できます。

なお、今回のように土地同士の交換であれば「固定資産の交換の特例」を受けることが可能です。

これは国税庁によって定められた特例で、これにより所得税の課税を回避できます。

譲渡がなかったものとみなされるからです。

ただし、交換差金を受けた場合は、その金額が譲渡所得として所得税の課税対象になるので注意が必要です。

参照元:国税庁「No.3502 土地建物の交換をしたときの特例」

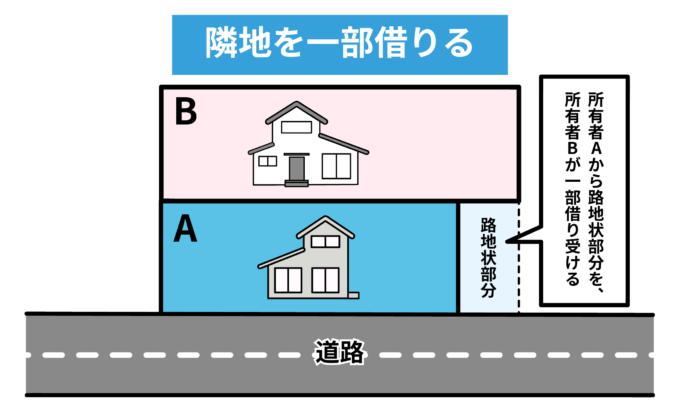

隣接地の一部を借りる

隣接地の購入・交換が難しい場合は、借りるという方法もあります。

自分の土地ではなくても、通行する権利があれば接道義務を満たせるからです。

現状の間口が1.7mであれば、0.3mを竿部分に沿って土地を借りることで、再建築ができるようになります。

土地を借りる際は「土地賃貸借契約書」を作成する必要があります。

土地賃貸借契約書の具体的な記載内容は、以下のとおりです。

- 借主・貸主の名前および住所

- 取引の対象になる土地の詳細(所在地や面積など)

- 借手が支払う金額

- 賃貸借の期間 など

連帯保証人に関しては、必須ではありませんが、相手に求められた場合は、用意する必要があります。

なお、土地賃貸借契約書の見本は、国税庁のホームページから確認できます。

参照元:国税庁「土地賃貸借契約書」

もし自分たちで、土地賃貸借契約書を作成するのに不安があるのなら、司法書士に相談すると良いでしょう。

司法書士は、行政機関に提出する書類の作成や審査請求を行うプロです。

弁護士よりも安い金額で相談できるので、おすすめです。

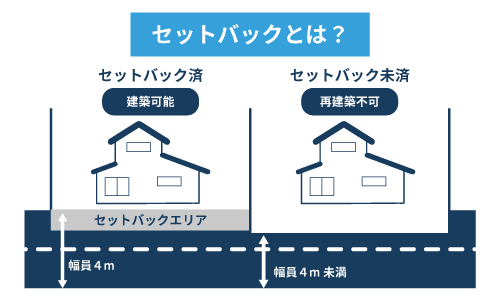

セットバックを実施する

建築物の敷地に接する道路の幅員が4m未満になっている場合は、セットバックという方法もあります。

セットバックを行うことで、道路の幅員を4m以上確保できるからです。

英語で「後退」を意味し、建物を建てる際に、敷地を前面道路から後退させて建築する手法のこと。

仮に、建築物の敷地に接する道路の幅員が3.8mになっているのであれば、0.2mセットバックすることで再建築が可能になります。

セットバックを行うことで再建築が可能になるのは、以下に該当する道路です。

のうち、道幅が4m未満のもの

上記に該当しないものは、たとえセットバックをして道路の道幅が4m以上になっても、再建築ができません。

以下のいずれにも該当しないからです。

- 建築基準法の道路

- 建築基準法の道路ではないが、接道として認められる道

もし、道路の種類がわからない場合は、自身が住んでいる地域の役所へ問い合わせしましょう。

ただし、セットバックした箇所を自らの土地として利用できません。

所有権はありますが「道路」としてみなされるからです。

セットバックをするのであれば、その点は頭に入れておく必要があります。

セットバックを行うことで、再建築が可能になる道路であることを確認できたら「事前協議書」を役所へ提出します。

事前協議書が提出されると、自治体職員による現地測量・協議図面の確認などが行われ、セットバックの工事へと進んでいきます。

セットバックが完了したら、自治体への申請を忘れずに行いましょう。

セットバックした部分は、固定資産税や都市計画税などの税金が免除されるからです。

セットバックを行うメリットやかかる工事費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

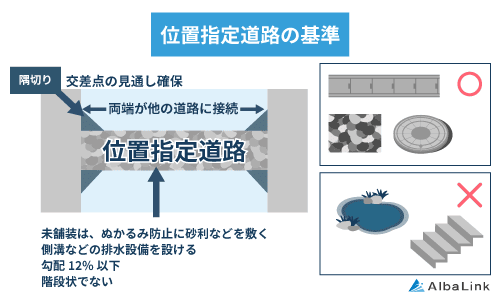

道路の位置指定を申請する

道路の位置指定を申請することでも、再建築できるようになります。

道路の位置指定申請が認められることで、建築基準法の道路になるからです。

特定行政庁から「土地のこの部分が道路である」と指定を受けた道路のこと。

道路の位置指定は、建築基準法の道路ではないものを格上げするイメージです。

具体的には、砂利道などが挙げられます。

たとえ砂利道であっても、道路の位置指定申請を行うことで、建築基準法の道路としてみなされ、再建築ができるようになります。

建築基準法の道路に該当するのか、しないのかがわからない場合は、お住いの地域の役所(建築指導を行う部署)にて確認する必要があります。

道路の位置申請を行う際も、先ほどのセットバックと同様に、自分が住んでいる地域の役所への申請が必要です。

申請の代理が認められている場合は、建築士もしくは行政書士に提出をお願いできることもあります。

申請時に必要となる書類は各地域によって異なりますが、参考までに東京都江東区での必要書類を以下に記載します。

- 手数料 1件につき 50,000円

- 申請書 2部(1部コピー可)

- 委任状 2部(1部コピー可)

- 土地・家屋登記事項証明 各2部(1部コピー可)

- 印鑑登録証明書 2部(1部コピー可)

- 道路位置申請原図 1部

位置指定道路がよくわからないという方は、以下の記事をご参照ください。

建築基準法43条2項2号の申請をする

最後に紹介するのは、建築基準法43条2項2号の申請を行うことで、再建築を可能にする方法です。

接道義務を満たせていなくても、建築基準法43条2項2号の内容が認められれば、例外的に再建築ができるようになります。

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

引用元:建築基準法第43条2項2号

なお、国土交通省が定める基準は、以下の3つです。

- その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること

- その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること

- その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること

なお、上記によって定められている空地の基準は、各自治体により異なりますので、役所等で確認をとる必要があります。

43条2項2号申請は自分でもできますが、求められる書類が多く、複雑な手続きをおこなわなくてはなりません。

自分で申請するのが不安なら、建築士に相談するのが無難です。

なお、43条2項2号の申請を行う際は、主に以下の書類が必要になります。

- 43条許可申請書

- 現況図

- 配置図

- 近況見取図

- 土地利用計画書

- 登記事項証明書

- 隣接地の同意書

- 公図の写し など

実際に必要となる書類も、各自治体によって違いがあるので、43条2項2号の申請を行う前にあらかじめ確認しておきましょう。

43条2項2号道路について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

再建築不可物件の建て替えができない場合の活用方法

ここからは、再建築不可物件の建て替えができない場合の活用方法を紹介します。

今回紹介する方法は、以下の4つです。

- リフォーム・リノベーションを実施する

- 更地として活用する

- 隣人に売却を依頼する

- 専門業者に買取を依頼する

各方法について、順に解説します。

なお、以下の記事でも再建築不可物件の活用方法について解説しているので、併せて参考にしてください。

リフォーム・リノベーションを実施する

居住期間を伸ばしたいのであれば、リフォーム・リノベーションを行いましょう。

ただし、当たり前ですが、リフォーム・リノベーションを行うにはお金がかかります。

リフォーム・リノベーションを行う際にかかる費用は、㎡(平方メートル)×10万円が目安です。

日本の戸建て住宅の平均は以下のように、100~120㎡です。

そのため、工事の内容によっては、リフォーム・リノベーションに1,000万円以上かかることもあります。

| 住宅の種類 | 平米数 |

|---|---|

| 注文住宅 | 124.4㎡ |

| 中古戸建 | 113.2㎡ |

| 土地付注文住宅 | 111.1㎡ |

| 建売住宅 | 101.1㎡ |

参照元:住宅金融支援機構「2020年度 フラット35利用者調査」

リフォーム・リノベーションを行うのであれば、複数の会社に見積もりを依頼しましょう。

見積もりを依頼することで、リフォーム・リノベーション費用の相場をつかめます。

ただし、再建築不可物件は建築確認申請が下りないので、大規模なリフォームやリノベーションを行うことはできません。

また従来木造建築物のリフォームに際しては建築確認申請が不要でしたが、建築基準法の改正に伴って2025年4月以降は建築確認申請が必要となり、再建築不可物件のリフォームが制限される点に注意が必要です。

参照元:国土交通省|2025年4月(予定)から4号特例が変わります

なお、再建築不可物件のリフォーム可能範囲については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

更地として活用する

副収入を得たい場合は、更地としての活用がおすすめです。

更地の活用方法としては、以下のものが挙げられます。

- 駐車場

- 自動販売機

- 資材置き場

- 太陽光発電

- トランクルーム など

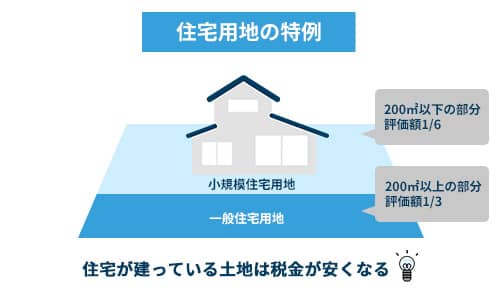

ただし、更地にすると固定資産税が6倍に跳ね上がります。

住宅用地の特例が、なくなるからです。

再建築不可物件を更地として活用するのであれば、初期投資額(初期コスト)と固定資産税などの出費に対して利益が見込めるのか、事前にシミュレーションを行いましょう。

なお、再建築不可物件を更地にしたほうがよいのか悩んでいる方は、まずは以下の記事をご一読ください。

更地にする際の注意点を網羅的に解説しています。

隣人に売却を依頼する

隣人との人間関係が良好であれば、買取を依頼するのがおすすめです。

うまくいけば、一般相場に近い金額で売却できる可能性があります。

隣接地も旗竿地で再建築不可物件であれば、交渉を有利に進められるでしょう。

たとえば、相手の現状の間口が1.9mだったとします。この場合であれば、相手に対して以下のように売却の話を持ち掛けます。

自分「お宅の間口、現状1.9mで0.1m分不足していますよね」

相手「そうなんだよ。あと10㎝だけ足りないんだよ」

自分「もしよかったら、不足分の土地を〇〇万円で譲りましょうか?」

交渉の成功率を高めるには、メリットを伝えることが大切です。

たとえば「買った土地でお庭を作れば、お子様と一緒にバーベキューを楽しめますよ」などといった具合です。

土地の買取を依頼するのであれば、上記の例のように、メリットを伝えることを心がけましょう。

専門業者に買取を依頼する

再建築不可物件を手っ取り早く、手放したいのであれば、専門業者に買取を依頼するのがおすすめです。

これまで、更地としての活用や、隣人への買取依頼などの方法を紹介してきましたが「実際に行うのは、ハードルが高いな」と、感じている方は多いのではないでしょうか。

このような不安を感じたのであれば、再建築不可物件専門の買取業者に買取を依頼するのがおすすめです。

再建築不可物件のような訳あり物件でも専門の業者であれば、高額で買い取ってもらえます。

運用方法や再生方法を熟知しているからです。

たとえば、訳あり物件を買い取った専門業者は、投資家に収益物件としての運用を持ち掛けます。

賃貸であれば、再建築不可物件であっても、安さ重視で入居者に選ばれる可能性が十分にあり、家賃収入を投資家は得られるからです。

そのため、専門業者であれば、再建築不可物件でも高い金額で売却することが期待できます。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

再建築不可物件は「仲介」と「買取」どっち?

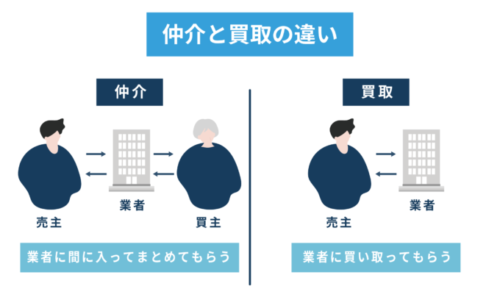

前提として、家を売却する際は「仲介」と「買取」の2つの方法があります。

結論からいうと、再建築不可物件を売るのであれば、買取での売却が適しています。

仲介と買取の仕組みを説明したのちに、買取での売却が適している理由を説明していきます。

仲介と買取の仕組みについて

「仲介」は、売主と買主の間に不動産会社が入って両者の契約を成立させる方法です。仲介は別名で「媒介」と呼ぶこともあります。

これに対して「買取」は、不動産会社に直接買い取ってもらう方法のことをいいます。

仲介と買取のメリット・デメリットについては、下表のとおりです。

| 売却方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 仲介 | 高額での売却が期待できる | 売却できるまでに時間がかかる/仲介手数料がかかる/契約不適合責任が課せられる |

| 買取 | 短期間での売却ができる/仲介手数料がかからない/契約不適合責任が免除される | 一般の買取相場よりは低くなる |

再建築不可物件を売却するなら「買取」がおすすめな理由

先ほどもお伝えしたように、再建築不可物件を売るのであれば、買取での売却が適しています。

一般の人は、再建築不可物件をそもそも買わないからです。

再建築不可物件を仲介で売るには、不動産商品としてのニーズが低いからです。ここでいうニーズとは、以下の3つを指します。

- 立地(駅や市街地からの距離)

- 周辺環境(生活する上での利便性)

- 築年数(建物の状態)

たとえば、以下の物件があったとしましょう。

- 最寄りの駅からは車で30分かかる

- 家の近所にコンビニやスーパーはなく、車で20分かかる

- 築年数50年で、老朽化が著しく進行している

普通であれば、仲介業者はこのような物件を引き受けません。

一般の方は、普通買わないからです。

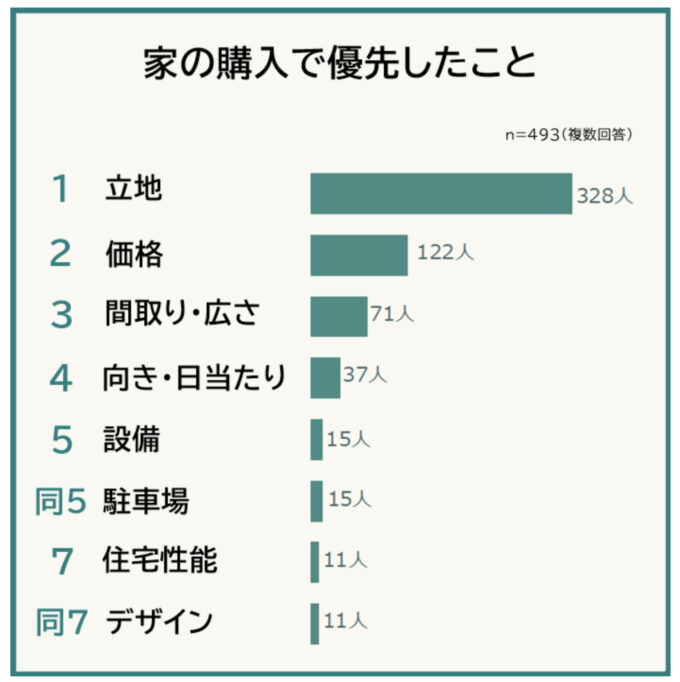

実際、弊社が行ったアンケート調査でも、マイホームを購入する際に「立地をもっとも優先する」と回答した方の割合が一番高い結果となりました。

参照元:訳あり物件買取プロ|【家を購入する際に優先したことと妥協したこと】経験者493人アンケート調査

ただし、再建築不可物件だからといって、必ずしも仲介での売却ができないとは限りません。

ニーズがあれば、仲介での売却もできます。

たとえば、以下の物件であれば、ニーズも高いため、仲介での売却が期待できます。

- 渋谷区にある築年数15年の一戸建て

- 渋谷駅からは徒歩10分

このような物件であれば、仲介業者も引き受けてくれる可能性が大いにあります。

たとえ、再建築不可物件であっても、渋谷区にある一戸建てを低価格で買えるのは、買い手にとって魅力的だからです。

とはいえ、上記の例のようにニーズの高い再建築不可物件を保有している人は、少ないと思われます。

ニーズのあまり高くない再建築不可物件を保有している方が、ほとんどでしょう。

したがって、再建築不可物件を売るのであれば「買取」での売却がおすすめです。

訳あり物件の買取に特化した専門の業者は多くあります。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

信頼できる買取業者の選び方

ここからは、信頼できる買い取り業者の選び方を紹介していきます。

選ぶ際の手順は、以下の2ステップです。

- 再建築不可物件等の訳あり物件を取り扱う専門の業者を複数ピックアップする

- ピックアップした会社に査定を依頼する

各手順について、順に解説します。

再建築不可物件等の訳あり物件を取り扱う専門の業者を複数ピックアップする

まずは、再建築不可物件等の訳あり物件を取り扱う専門の業者を複数(3社ぐらい)ピックアップしましょう。

先ほどもお伝えしたとおり、専門の業者は訳あり物件の活用方法や再生方法を熟知しており、より高い金額での売却が期待できるからです。

専門の業者をピックアップする際は、会社のホームページを参考にすると良いでしょう。

ホームページを見ることで、これまでにどのような訳あり物件をいくらで買い取ったかがわかるからです。

再建築不可物件を少しでも高く売るために、入念なリサーチを行ったうえで、ピックアップしましょう。

ピックアップした会社に査定を依頼する

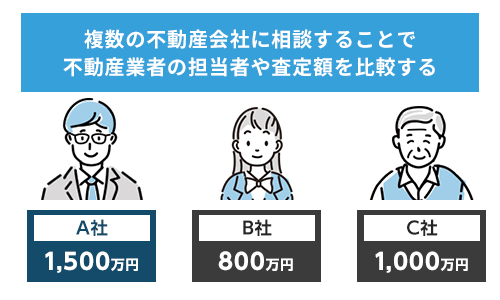

再建築不可物件等の訳あり物件を取り扱う専門の業者を複数ピックアップしたら、各会社に査定を依頼しましょう。

複数の会社に売却できそうな価格を算出してもらうことで、査定を依頼することで、査定価格の比較ができるからです。

たとえば、3社(A社・B社・C社)に依頼した査定結果が以下のとおりだったとしましょう。

- A社:1,500万円

- B社:800万円

- C社:1,000万円

今回のケースであれば、A社を選ぶべきだと判断できます。

特に不動産は、取引価格が大きいだけに、複数の会社に査定を依頼することは重要です。

なお、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような再建築不可物件を多数買い取ってきました。

たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市の再建築不可物件です。

この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。  また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。

また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。  このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。

これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼をする

建て替えできない再建築不可物件を保有し続けるリスク

再建築不可物件を保有し続けることには、実は、多くのリスクがあります。

具体的には、以下の3つです。

- 税金を納め続けないといけない

- 建物が倒壊し損害賠償金が発生する恐れがある

- 損害賠償金を子どもや孫に押しつける恐れがある

上記3つのリスクについて、順に解説していきます。

税金を納め続けないといけない

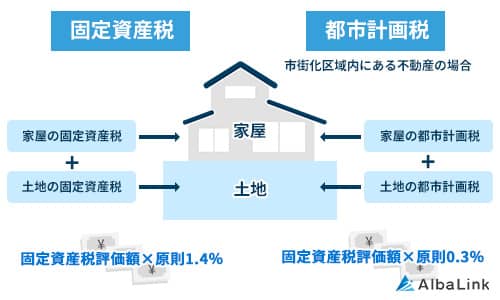

まず1つ目のリスクとして、税金を払い続けなくてはなりません。

ご存じの方も多いとは思いますが、不動産を保有していると税金が課せられるからです。

具体的には、固定資産税と都市計画税です。

| 税金の種類 | 詳細 |

|---|---|

| 固定資産税 | その年の1月1日時点での土地や家屋(固定資産)の所有者に対して課される。税額は、その固定資産の1.4% |

| 都市計画税 | 都市を整備するのが目的で、市街化区域内に1月1日時点で保有している人に課せられる。税率は、最高0.3% |

活用できていない不動産に税金を払い続けていては、お金の無駄遣いになってしまいます。

余分な出費を抑えるためにも、買取を依頼するなど、早めに対策を行いましょう。

建物が倒壊し損害賠償金が発生する恐れがある

再建築不可物件は、築年数の古いものが多い傾向にあります。

まず前提として、建物を建築する際のルールが定められている「建築基準法」は1950年(昭和25年)に制定されました。

ところが、建築基準法の制定当初は、ルールが今よりも緩く設定されていました。

その後、1981年(昭和56年)に建築基準法はより厳しく改正されましたが、改正されるまでの間に現行の建築基準法に適さない建物が多く建てられてしまったのです。

したがって、再建築不可物件は築年数の古い建物が多くあります。

建物は築年数が古くなるほど、倒壊の恐れが高まります。

もし、倒壊で近隣の住民に被害を与えてしまった際は、多額の賠償金が請求されます。

死亡事故ともなれば、損害賠償額が数千万円から数億円になるケースもあるため、再建築不可物件の無意味な保有はとても危険です。

再建築不可物件の倒壊を防ぐために押さえておきたいポイントは以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

損害賠償金を子どもや孫に押しつける恐れがある

自身が亡くなった場合、建物が倒壊した際の損害賠償金を、子どもや孫に押しつけてしまう恐れがあります。

相続は原則、被相続人(死亡した人)のプラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続人(子どもや孫)が引き継ぐ必要があるからです。

相続時に「限定承認」を行えば、プラスの財産の範囲内で引き継ぎができますが、子どもや孫が自ら限定承認を行うと、手間に加えて以下の費用がかかってしまいます。

- 戸籍謄本などの収集費用

- 印紙代・郵便切手代

- 官報公告費用

大切な我が子や孫を守るためにも、再建築不可物件を活用する予定がないのなら、早めに手放すことをおすすめします。

まとめ

今回は、再建築不可物件を建て替える方法や、建て替えができない場合の活用法などについて紹介しました。

再建築不可物件を保有し続けていると、以下3つのリスクがあるので注意が必要です。

- 税金を納め続けないといけない

- 建物が倒壊し損害賠償金が発生する恐れがある

- 損害賠償金を子どもや孫に押しつける恐れがある

たとえ再建築不可物件であっても、今回紹介した6つの方法を実践し成功すれば、再建築ができます。

また、建て替えが難しい場合でも、専門業者に買取を依頼すると、高額での売却が期待できます。

ただし、買取をお願いする業者を間違えると、安く買いたたかれたり、買取を拒否されたりしてしまいます。

再建築不可物件を売却するのであれば、訳あり物件の買取に定評のある業者を選びましょう。

当サイトを運営しているアルバリンクは、訳あり物件の買取実績が豊富です。

フジテレビの「newsイット!」をはじめ、数々のメディアにも訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

再建築不可物件をいち早く手放したいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら