狭小地、狭小住宅の定義とは

狭小地や狭小住宅とはどのような土地や建物のことを指すのでしょうか。まずは狭小地と狭小住宅の定義についてご紹介していきます。

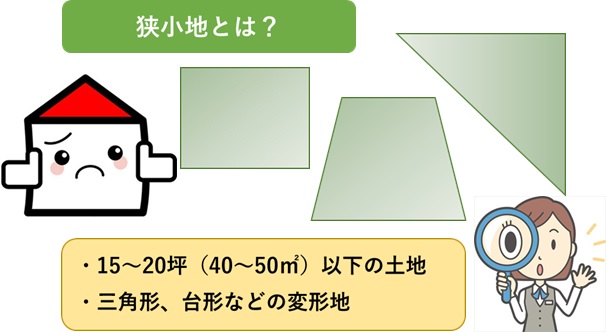

狭小地とは、面積が20坪(または15坪)以下の土地

狭小地や狭小住宅はといった言葉は不動産業界で使われている用語なので、明確な定義はありません。

狭小地は20坪以下または15坪以下の土地を指す用語です。狭小地は、都市部で坪単価の高いエリアでよく見かけられ、 三角形だけでなく台形などの変形地になっている場合もあります。

文字通り狭く小さな土地を指すので、面積にかかわらず狭小地と呼ばれる場合もあります。

狭小地は大きな建物が建てられないことから用途が限られてしまうため、売却が難しいとされています。特に変形地で狭小地の場合、活用がより難しいといえるでしょう。

狭小地が売れない理由については以下の記事で詳しく解説しています。

狭小住宅とは

狭小地は、一般的に狭小地に建てられた建物を指しています。狭小住宅の特徴は、敷地面積が小さいことから庭がなく、敷地ギリギリまで建築面積を広げて土地を建てていることです。

床面積や駐車スペースを確保するため、三階建てになっている場合も多く、駐車場は建物と直結している場合が大半です。

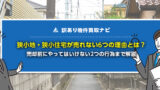

最近の狭小住宅は、開放感と床面積を両立させるために、 スキップフロアやオーバーハングを作ることで圧迫感をなくし、空間を有効利用するのが一般的です。

狭小地が発生する3つの理由

活用が難しい狭小地ですが、そもそもなぜ狭小地は発生してしまうのでしょうか。 この章では狭小地が生じる理由をご紹介していきます。

都市計画によって生じるケース

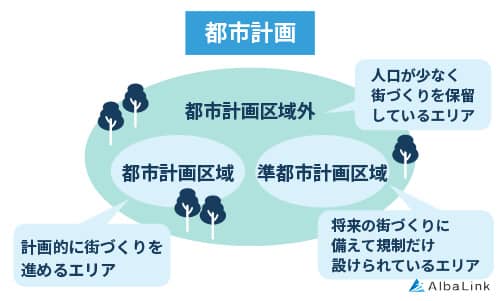

第一の理由は、過去に都市計画の規制を逃れるために、宅地の開発業者が1,000㎡以下の「ミニ開発」と呼ばれる住宅地を大量に造成したことが挙げられます。

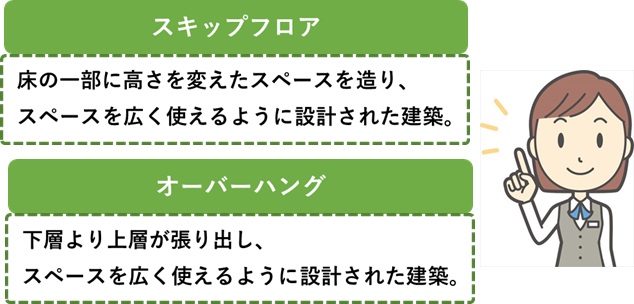

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画です。

1960年代以降、東京・大阪などの都市部で不動産会社が宅地を開発する場合、都市計画における市街化区域において開発許可が必要な面積が1000㎡以上であったことから、開発許可を受けずに宅地を造成できるように開発面積を1,000㎡以下、区画面積が100㎡に満たない「ミニ団地」を大量に造成してマイホームを求める人々に提供していきました。

ミニ開発のブームは、1960年代から70年代の間とされており、ミニ開発で主に建物が建設されたのは東京の都心から15 km?40km で、東京都練馬区・杉並区・大田区・板橋区・足立区・江戸川区・葛飾区や武蔵野市・三鷹市・小金井市、埼玉県川口市・戸田市・蕨市などで多く見かけることができます。

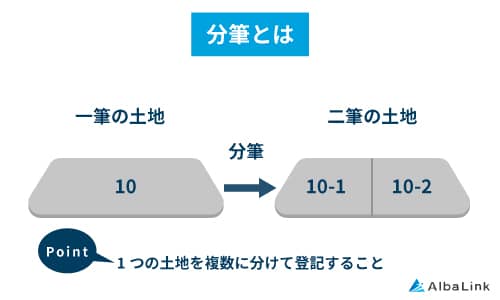

不動産会社が売りやすく分筆した結果

二つ目の理由は、不動産会社が土地を売りやすく分筆した結果が挙げられます。

分筆とは、登記簿上の一つの土地を複数に分けることです。

広大な土地を取得すると、そのままの土地を個人に売却する事が難しくなります。そこで、 不動産会社が土地を分筆して購入しやすい面積や形状に分筆してから売却することがあります。

また、不整形地よりも整形地の方が土地の価値が高いことから、不整形地の一部を分筆して整形地にし、余った土地が狭小地として残される場合があります。

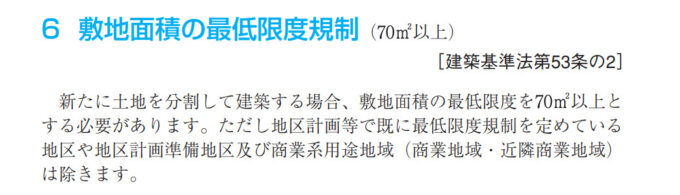

最近では、東京都内の自治体を中心として、建物を建築する際の敷地面積の最低限度が定められるようになったため、このような狭小地はできにくくなりました。

たとえば、東京都江戸川区では、新たに土地を分割して建築する場合、敷地面積の最低限度を70㎡以上とする必要があります。

ただ、過去に残された狭小地が活用されないまま相続されるといったケースが未だ多いのが現状です。

相続時の分筆によって

三つ目の理由は、土地を相続した際の土地分筆によって生じるケースです。

相続では分筆によって土地を「不合理分割」して価値を下げることで、土地の評価額を下げて相続税の負担を意図的に減少させる手法があります。

現在では、不合理分割を利用した過剰な評価減による租税回避対策を防止するために、相続税を計算する際には分割前の土地を一括値として評価し、土地の評価額を決定します。

その結果、分筆によって不合理分割を行うメリットがなくなったため、最近ではあまり行われませんが、かつては相続時の狭小地が発生する原因となっていました。

狭小地・狭小住宅が一般の個人へ売りにくい2つの理由

ここからは、狭小地(狭小住宅)が一般の個人へ売りにくい理由を2つ紹介します。本章の内容を読むと、「狭小地だと売却するのは、やっぱり難しいのか」と思われるかもしれませんが、心配ご無用です。

狭小地を確実に売却する方法は以降の「狭小地を売却する2つの方法」の章で詳しく解説しています。

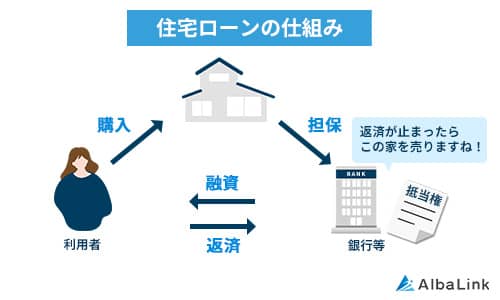

住宅ローンが組みにくい

狭小住宅を建築する場合、 建築予定の土地が40㎡以下の場合や、住宅の床面積が50㎡以下である場合、 銀行の住宅ローンの審査が通りにくいというデメリットがあります。

金融機関は住宅ローンを返済可能かどうかの審査と同時に、返済不能になった場合の担保機能が住宅に備わっているかを審査します。

狭小住宅の場合、担保能力が一般住宅に比べて少ないと認識されてしまうため、金融機関から融資が受けにくい傾向にあるのです。

金融機関によっては、住宅ローンを組む際に審査基準として土地の面積が50㎡以上や、建物の延べ床面積が60㎡以上など、独自の審査基準を持っている可能性があります。

これは、住宅ローン減税の条件に「床面積が50㎡以上であること」という条件があるためで、狭小住宅の場合、税制面でもメリットを得られなくなる可能性があります。

参照元:国土交通省|住宅ローン減税

狭小住宅の住宅ローン審査は個人で交渉するのは難しいと言われているので、狭小住宅の建築が得意な建築会社などに相談する必要があるかもしれません。

建築上の制約

狭小住宅のデメリットとして建築上の制約が多いことが挙げられます。狭小住宅の場合、土地いっぱいに建物を建築するケースが大半なため、建物の周りに足場を組むことができません。

また、道路に面していないに重機を乗り入れることができないため、建築に必要な取材をクレーンで釣り上げることができず、特殊な工法や人力で建築しなければなりません。

このような制約があるため建築費は一般の住宅を建てるよりも、リフォーム費用が割高になるケースが大半です。

建て替えやリフォームを行う場合にもこの問題はつきまとうため、建物の大規模修繕を行う場合にも割高になってしまう点もデメリットです。

狭小地を売却する2つの方法

狭小地を売却しようと考える場合、どのような方法があるでしょうか。ここでは、狭小住宅の売却方法についてご紹介していきます。最も有力なのは再建築不可に強い不動産会社に売却する方法でしょう。

なお、売れない土地の活用方法は以下の記事で詳しく解説しているので、よろしければそちらも併せてご覧ください。

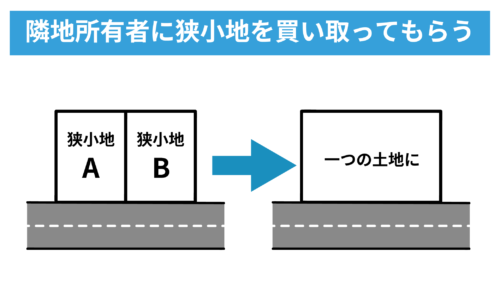

隣地の所有者に売却交渉する

狭小地を売却する場合、まずは隣接する土地の所有者に売却交渉をしてみるのも一つの方法です。

特に、隣地も狭小地であったり、再建築不可物件の場合は隣地所有者にとっても建て替えをはじめとした土地の活用をできる可能性が広がるため、メリットが大きく購入に前向きになる可能性もあるでしょう。

特に、隣地も狭小地であったり、再建築不可物件の場合は隣地所有者にとっても建て替えをはじめとした土地の活用をできる可能性が広がるため、メリットが大きく購入に前向きになる可能性もあるでしょう。

また、築年数が近い場合は隣地所有者も同じように売却を考えている可能性があります。もし隣地の売却と同じ時期に物件を売却することが可能であれば、一つの土地として土地が売却できるため、それぞれが個別に売却するよりも高い評価額で売却できる可能性があります。

隣地の所有者と関係が良好であれば直接交渉することも可能ですが、交渉が難しい場合には、不動産会社の仲介で売却交渉を進めるのが一般的です。

専門の買取業者に相談する

隣人への交渉に抵抗感を抱いた方は、専門の買取業者に狭小地(狭小住宅)の売却相談することを強くオススメします。

再建築不可物件などに強い買取業者は、狭小地を商品として再生させるためのノウハウを豊富に持っているので、売主から高確率で買い取ることが可能です。

そのうえ、専門の買取業者なら、資金調達に苦戦することなく、売主からじん速に狭小地を買い取りできます。専門の買取業者は、以下のように、狭小地の購入資金をあらかじめ用意してあるからです。

- 金融機関からの資金調達を済ませている

- これまで生み出した利益の一部を社内に蓄えている(内部留保)

ちなみに、弊社なら狭小地をスピーディーに買い取り可能です。もちろん、買い取った狭小地にある建物のリフォーム等も我々が責任を持って行います。

「とりあえず査定価格を知りたい」など、買い取り前提でない相談も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

>>【狭小地・狭小住宅でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

なお、再建築不可物件など活用制限がある土地を高額買取できる買取業者の選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

今回は、狭小地の定義や狭小地が生まれた背景、狭小地の売却が難しい理由について解説しました。この記事の要点をまとめると、以下のとおりです。

- 狭小地は、20坪以下または15坪以下の土地のこと

- 狭小地は、1960年代から70年代の間にあった「ミニ開発ブーム」や、不動産会社等による土地の分筆によって多く誕生した

- 狭小地は、買手が住宅ローンを組みにくいうえに、建築上の制約を多く受けてしまうので、一般の個人への売却が困難である

もし、狭小地を売却したいと考えているなら、専門の買取業者に買い取り依頼することを強くオススメします。

専門の買取業者に狭小地の売却を依頼すれば、隣人に交渉することなく、スピーディーに狭小地を現金化することが可能です。

ちなみに、当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、狭小地に強い専門の買取業者です。

年間で5,000件以上のご相談(※)に対応する弊社担当スタッフが、あらゆる角度から、アナタの物件を少しでも高く買い取る方法を模索いたします。日本全国対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら