空き家を無計画に相続するデメリット4選

空き家は無計画に相続すると以下の4つのデメリットがあります。

- 空き家を所有し続ける限り永遠に固定資産税がかかり続ける

- 「特定空き家に指定」or「空き家を解体」で固定資産税が最大6倍になる

- 行政代執行による高額な解体費用が請求される

- 空き家の管理に経済的な負担&労力がかかる

1つずつ解説しますが、空き家は所有しているだけで様々なデメリットがあるため、相続するのであれば、活用方法を決めてからにしましょう。

空き家を所有し続ける限り永遠に固定資産税がかかり続ける

使われていない空き家であっても、土地と建物の固定資産税は毎年課税されます。

土地の固定資産税=土地の固定資産税評価額×1/6×1.4%

建物の固定資産税=建物の固定資産税評価額×1.4%

空き家の固定資産税は、当然評価額によって異なりますが、平均はおよそ10万~12万です。

用途がない空き家に毎年10万円以上の固定資産税を納め続けるのは、非常に無駄な出費であると言えます。

「特定空き家に指定」or「空き家を解体」で固定資産税が最大6倍になる

相続した空き家を放置し、特定空き家に指定されたり、空き家を解体すると「住宅用地の特例」が解除され、土地の固定資産税が最大6倍になります。

特定空家とは保安、衛生、景観、その他周辺地域の環境等の観点から、今後も放置するのは危険であると行政に判断された空き家を指します。

また「住宅用地の特例」とは住宅用の建物が建っている土地の固定資産税を以下のように軽減する特例であり、200㎡を超える土地の場合、固定資産税が1/6になっています。

土地の固定資産税=土地の固定資産税評価額×1/6×1.4%

「一般住宅用地の特例」200㎡超

土地の固定資産税=土地の固定資産税評価額×1/3×1.4%

しかし、空き家を解体してしまうと上記特例は適用されなくなります。

また、特定空き家に指定されても、特例が解除されてしまいます。

空き家を相続すると、固定資産税の支払いが発生するだけでなく、固定資産税が6倍に増額されるリスクもあることを覚えておきましょう。

なお、空き家の固定資産税が増額される理由などについては以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

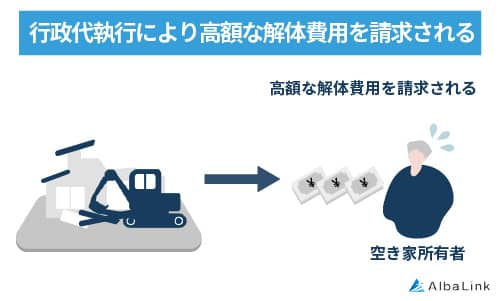

行政代執行による高額な解体費用が請求される

特定空き家に指定されているにも関わらず、所有者が管理の義務をまっとうせず、空き家の劣化や老朽化が改善されない場合は、行政による空き家の強制解体(行政代執行)が行われます。

行政代執行によって生じた解体費用は、全額空き家所有者に請求されます。

行政代執行の解体費用は、空き家の規模や条件によりますが、高ければ1,000万近いこともあり、所有者の非常に大きな負担になります。

なお、行政代執行に要した費用は、税金を滞納したときと同様に「強制徴収」が認められているため、自己破産等をしても、決して逃れることはできません。

強制徴収

税金などの滞納者に対し、滞納分を強制的に徴収するため一連の手続(財産差し押さえなど)

なお、空き家が行政代執行されるリスクについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

空き家の管理に経済的な負担&労力がかかる

特定空き家に指定されるのは、空き家の劣化や老朽化が著しく破損や倒壊の危険があったり、害獣や害虫が住み着いて衛生上の問題があったりする場合です。

特定空き家に指定されて、固定資産税が最大6倍になったり、行政代執行が行われたりする事態を防ぐためにも、空き家の所有者は、空き家を所有し続ける限り永遠に空き家の管理をしなければなりません。

具体的に、空き家の管理は月1~2回、以下のような内容を行う必要があります。

- 室内の換気をする(ホコリや湿気によるカビ増殖の防止のため)

- 水道に水を通す(水道管の破損や悪臭防止のため)

- 室内と敷地内の清掃をする

- 破損箇所の確認と修繕をする

空き家が遠方にある等の理由で月1回以上出向くことが難しい場合は、専門業者に空き家の管理を依頼する方法もありますが、月5,000円~1万の依頼費用がかかります。

なお、空き家の管理方法について詳しく知りたい場合は以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

相続した空き家の活用方法3選

無計画に空き家を相続すると様々なリスクを抱えることになるので、相続した空き家の活用方法を決めましょう。

空き家の活用方法には、主に以下のようなものがあります。

- 相続人が住む

- 収益目的で貸し出す

- 売却する

それぞれ解説しますが、結論からお伝えすると、上記3つの中で「売却する」のが最もお勧めです。

その理由も含めてそれぞれ解説します。

なお、空き家の処分方法については以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。

相続人が住む

相続人が空き家に住むつもりなのであれば、空き家を相続してもいいでしょう。

ただ、以下のような場合は、金銭的・時間的な負担が生じるため、空き家に住むための相続は推奨できません。

- 既に持ち家がある

- 空き家の老朽化が激しく、修繕やリフォームをしないと住むことができない

既に持ち家がある場合、持ち家と空き家両方を管理する費用や税金がかかり続けることになります。

また、空き家の老朽化が激しい場合、部分的なリフォームでも数十万、フルリフォームであれば1,000万円かかり、所有者の大きな負担となります。

さらに、空き家は基礎部など目に見えない箇所が腐食している可能性があるため、リフォームしても長く住めない場合もあります。

もし空き家に住むのであれば、費用と手間がかかることを覚悟しなくてはならないでしょう。

収益目的で貸し出す

せっかく空き家を相続したのだから、収益目的で貸し出したい(賃貸経営したい)と考えるかもしれません。

たしかに、賃貸経営には、家賃収入が見込める、思い出深い空き家を手放さずに済む等のメリットがあります。

しかし、賃貸経営を目的として空き家を相続するのは、一度考え直すべきです。

なぜなら、空き家の賃貸経営には多くのリスクが伴い、不動産の知識や経験がない方が家賃収入を得るのは、実際のところ非常に難しいからです。

どのように難しいかというと、そもそも、空き家を賃貸経営するためには、初期費用として、数十万~数百万の高額なリフォーム費用がかかります。

入居者を確保できなければ、リフォーム費用が赤字となってしまいます。

また、空き家の設備を維持するためのランニングコストも忘れてはいけません。

例えば、寿命10年~15年の給湯器が故障した場合、修理費用の負担はおよそ10~60万で大変高額になるため、それだけで数か月分の家賃がマイナスになってしまいます。

このように、賃貸経営で収益を上げるのは非常に難しいため、不動産の知識や経験が豊富で賃貸経営に自信がある方以外は、賃貸経営のために空き家を相続するのは一度踏みとどまってください。

なお、空き家の賃貸経営がお勧めできない理由については以下の記事でも解説していますので、参考にしてください。

売却する

ここまで説明したように、空き家に住んだり、活用するのは費用や手間がかかります。

一方、相続した空き家を売却してしまえば、管理の費用や手間から解放されます。

さらに、売却金としてまとまったお金を手にすることもできます。

【相続した空き家は売却するべき理由】

- 固定資産税の負担から完全に解放される

- 管理の負担から完全に解放される

- 売却代金がまとまった現金で手に入る

では空き家はどのように売却したらいいのか、その方法を次章で解説します。

なお空き家の売却方法については以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。

相続した空き家の売却方法は「買取」が最適

相続した空き家の活用方法は、売却が最適である旨を説明しました。

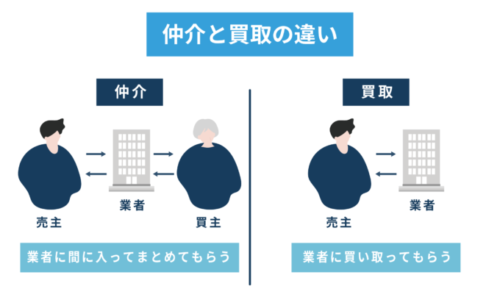

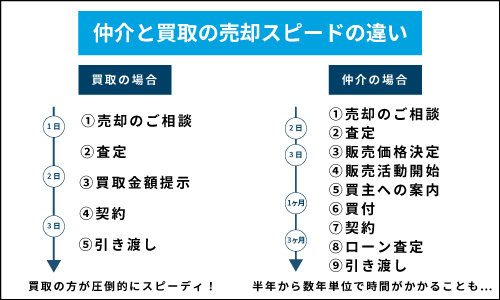

具体的に、売却方法には「仲介」と「買取」がありますが、空き家の売却には「買取」が適しています。

「買取」が適している理由をご説明する前に、2つの違いを簡単に説明します。

不動産を売りたい所有者から売却依頼を受けた仲介業者が、一般の買手を広く募集し、売手と買手の間を取り持つことで、売買契約成立を目指す方法。

一般の買主は、居住目的で空き家を購入する。

不動産を売りたい所有者から、不動産買取業者が直接買い取る方法。

買取業者は、買い取った空き家を独自のノウハウでリフォームし、再販して利益を上げるために空き家を買い取る。

上記の説明にある通り、仲介の買手はマイホームを探している一般の個人であるため、立地や状態が悪い空き家はなかなか売却できません。

具体的には以下のような空き家は仲介で売却するのは難しいでしょう。

- 修繕やリフォームをしなければ入居できないくらい老朽化している

- 周辺に学校や病院等の生活に必要な施設がない

- (都心の場合)最寄り駅まで徒歩15分以上かかる

- (地方の場合)最寄りのICや市街地まで車で10分以上かかる

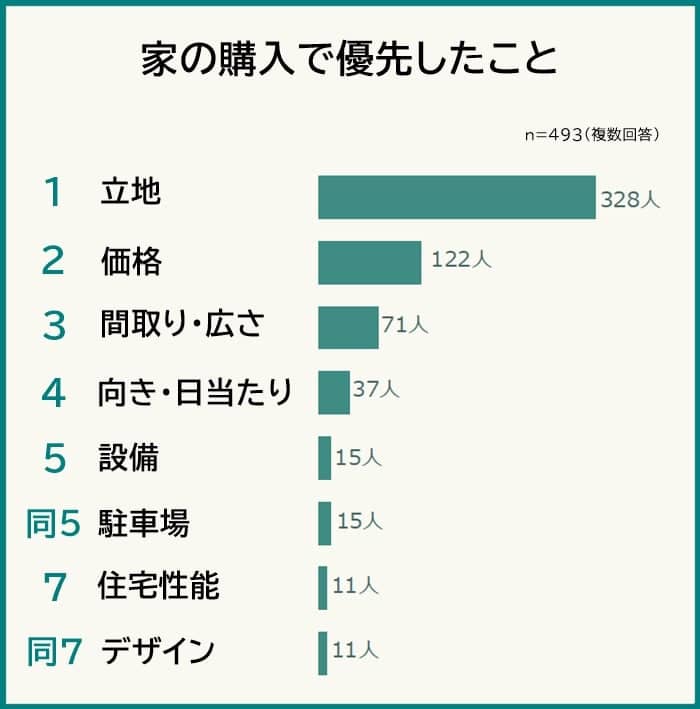

実際に、弊社が独自に行った「家の購入で優先したこと」に関するアンケート調査でも、66.5%の人が「立地の良さ」と答えています。

家の購入で優先したことのダントツ1位は「立地」

ですから立地や状態が悪い空き家は専門の買取業者に売却することをお勧めします。

買取で空き家を売却することには以下の3つのメリットがあります。

- 売却&現金化がスピーディー

- 契約不適合責任免責の特約がついている

- 売却経費がかからない

それぞれ解説します。

なお、仲介と買取の違いについては以下の記事でわかりやすく解説していますので、参考にしてください。

理由① 売却&現金化がスピーディー

買取であれば、一般の住居として需要がない空き家も、平均1ヶ月程度で売却することができます。

買取業者は、売主から直接買い取るので、売主側が金額感に納得できれば、即買い取ることが可能だからです。

一方、仲介は、一般の買手が現れるのを待たなければならないため、一般の住居としてニーズがある空き家でも、およそ3~6カ月の売却期間がかかります。

ニーズが低い空き家なら年単位で売れ残ったり、永遠に売却できない恐れもあります。

空き家の管理や固定資産税の負担、固定資産税が最大6倍になるリスクから早急に解放されるためにも、相続した空き家は買取業者に直接売却するのが適しています。

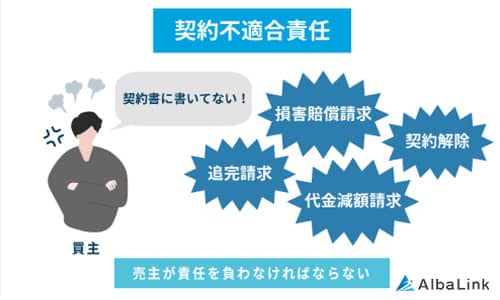

理由② 契約不適合責任免責の特約がついている

買取であれば大抵の場合、特約によって契約不適合責任が免責(責任の免除)されます。

売買契約成立後、契約書に記載が無い欠陥や不具合(シロアリや雨漏り、建物の傾き等)が売却した不動産に見つかった場合、売主が負わなければならない責任。

なぜなら、空き家などを扱う買取業者は事業(リフォームして再販する)目的で買い取るため、多少の不具合は気にする必要がないためです。

一方、仲介では、基本的に契約不適合責任が免責されることはありません。

先述したように仲介の買手は不動産の知識のない一般の個人であり、その家に住むことを目的に購入しているため、契約書にない不具合を見過ごすことはできないためです。

そのため、仲介の売主は、契約不適合責任を問われたら、損害賠償請求や売買契約の取り消しに応じる必要があります。

相続した空き家は、経年劣化等により、売主も把握しきれない欠陥や問題が隠れているため、売却するなら買取の方が断然安心です。

弊社Albalinkも契約不適合責任を免責して空き家を買い取ることができます。

売却後まで物件の責任を負いたくない方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

なお、契約不適合責任については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

理由③ 売却経費がかからない

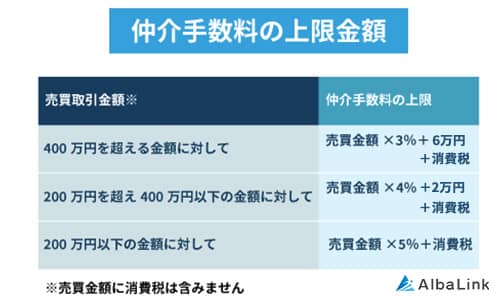

仲介では以下のような費用負担がありますが、買取であれば負担はありません。

- 仲介手数料

- 被相続人の家具や荷物の処理費用

- 修繕費用やリフォーム費用

仲介手数料

仲介は売手や買手から仲介手数料を受け取ることで利益を出していますが、買取は仲介業務ではないため、当然仲介手数料はかかりません。

仲介手数料は売却金額により、以下のように定められています。

たとえば、空き家の売却金額が1,000万円だった場合の仲介手数料は39万6千円になります(下記計算式参照)。

仲介手数料は39.6万円(=1,000万×3%+6万+消費税)

被相続人の家具や荷物の処理費用

仲介は、一般の買手の内見に備えて、買主自ら費用をかけて、空き家に残された被相続人の家具や荷物を片づけなくてはなりません。

1立方メートルあたりおよそ1万円

一方、買取業者は売主や被相続人の家具や荷物処理も行う前提で買い取るので、買主自身が家具や荷物を処理する必要はありません。

修繕費用やリフォーム費用

仲介の場合、売却前に修繕やリフォームをして、一般の個人が「住みたい」「買いたい」と思える状態にする必要があります。

水回りなど部分的な修繕であれば数十万、空き家全体の劣化が著しい場合は1,000万近くかけてリフォームしなければならないため、買主は金銭的に大きな負担になります。

一方、買取業者はリフォームして再販する前提で買い取るため、買主が高額な修繕費用やリフォーム費用を負担することなく、空き家を売却することが可能です。

相続した空き家を売却する時は「3,000万特別控除」が適用可能

空き家の売却益(譲渡所得)には譲渡所得税がかかります。

譲渡所得と譲渡所得税は以下の計算式で求められます。

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

取得費は空き家の購入費などで、譲渡費用は売却のためにかかった費用(仲介手数料など)となります。

※所有期間5年以下の場合

譲渡所得税=譲渡所得×39.63%(=所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)

※所有期間5年超の場合

譲渡所得×20.315%(=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)

譲渡所得税は譲渡所得に税率を掛けて求めますが、空き家の所有期間が5年以下か5年超かで税率が変わります。5年超の方が税率が低く、譲渡所得税も安くなります。

上記のように譲渡所得税は求められますが、相続した空き家を売却した場合は、一定の要件を満たせば「相続した空き家を売却した場合の3,000万特別控除」が適用されます。

この特例が適用されると、譲渡所得が最高3000万円控除され、結果的に譲渡所得税を節税できたり、支払い自体がなくなることもあります。

実際、下記の設定では相続空き家3000万特別控除が適用されると譲渡所得がゼロとなり、譲渡所得税の支払いはなくなります。

【設例】

売却価格:2,000万

取得費+譲渡費用:1,400万

【3,000万控除が適用されていない場合の譲渡所得税】(所有期間5年以下の場合)

2,000万ー1,400万=600万

600万×39.63%=237.78万

【3,000万控除が適用された場合の譲渡所得税】

2,000万ー1,400万ー3,000万=0

0×39.63%=0

ただ、相続空き家3000万特別控除を適用させるためには、相続の開始があった日から3年経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどの要件があります。また適用期間は令和9年12月31日までです。

そのほかの詳しい適用条件は国税庁HPをご覧ください。

また、以下の記事でも相続空き家3000万円特別控除について詳しく解説していますので、ご確認ください。

法改正による2つの変更点

前項で説明した相続空き家3000万円特別控除は令和5年に法改正され、以下の2点が変更となりました。

- 耐震リフォームなどに関する要件の変更

- 相続人が3人以上の場合の控除額は1人2000万円まで

耐震基準について、改正前は「譲渡前に決められた耐震基準」を満たしている必要がありました。

しかし改正後は譲渡前に耐震基準を満たしていなくとも、「譲渡日の属する年の翌年2月15日」までに買主(譲受人)が耐震基準を満たせば良いことになりました。

また、控除額については相続人が3人以上の場合は1人2000万円までと変更になりました。

耐震リフォームの要件緩和については売却する側にとってはハードルが下がったといえます。

一方、相続人が3人以上いる場合は、控除額が従来より少なくなるため「3000万円特別控除」という名前に惑わされないようにしましょう。

空き家相続の流れ

実際の相続の流れは以下の通りです。

- 遺言書の確認と遺言書の種類に応じた手続き

- 相続人の確定と相続財産調査

- 遺産分割協議

- 相続登記

- 相続税の申告

相続に関する手続きの中には、重要な期限が設けられていたり複雑な手続きもあるため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。

【弁護士と司法書士の対応可能な業務範囲】

| 弁護士 | 司法書士 | |

|---|---|---|

| 遺言書の確認と検認手続き | ○ | △(代理人として検認手続に同席することは不可) |

| 相続人調査 | ○ | ○ |

| 財産調査 | ○ | ○ |

| 遺産分割協議書の作成 | ○ | △(登記に関するもののみ可) |

| 遺産分割協議の調整 | ○ | × |

| 遺産分割調停・審判の代理 | ○ | × |

| 相続登記 | △(法的には可能) | ○ |

| 相続税申告 | △(国税局長に通知すれば可能) | × |

表でもわかるように、弁護士は、法律事務を制限なく取り扱うことができます。

当然、司法書士より弁護士の方が依頼費用は高額です。

目安として、相続に関する手続きを弁護士に一任した場合は50~100万かかるのに対し、司法書士に部分的な手続きを依頼した場合は10万円以内で収まるのが一般的です。

そのため、相続人が多い等の理由で、遺産分割協議にて問題が起こる可能性が高いのであれば弁護士に依頼し、そうでないのであれば司法書士に依頼するべきです。

遺言書の確認と遺言書の種類に応じた手続き

相続は基本的に遺言書の内容に沿って行われるため、相続人が亡くなったらなるべく早く遺言書の有無を確認してください。

相続人同士で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行った後に遺言書が発見された場合、せっかく行った遺産分割協議がやり直しになってしまいます。

遺言書は、種類によって保存場所や必要な手続きが異なります。

まずは被相続人の自宅に遺言書が保管されていないか、配偶者等の相続人が遺言書を預かっていないかを確認しましょう。

遺言書が見つからないときには、公証役場や法務局に遺言書が保管されている可能性があります。

「公正証書遺言」の場合は公証役場で原本が保管されています。

公正証書遺言とは、国から選ばれた公証人が依頼を受けて作成する遺言書です。

また、公証役場は公正証書遺言などの公正証書の作成、私文書の認証などを行う役場のことです。

一方「自筆証書遺言書保管制度」が利用されている場合は、法務局で保管されています。

自筆証書遺言書保管制度とは、自筆の遺言書を法務局に保管してもらう制度で、法的効力を持つ形式にのっとって作成されているかのチェックも受けられます。

他にも、金融機関の貸金庫等で保管されていることもあるため、弁護士や司法書士等の専門家に依頼して、遺言書の有無を明らかにしましょう。

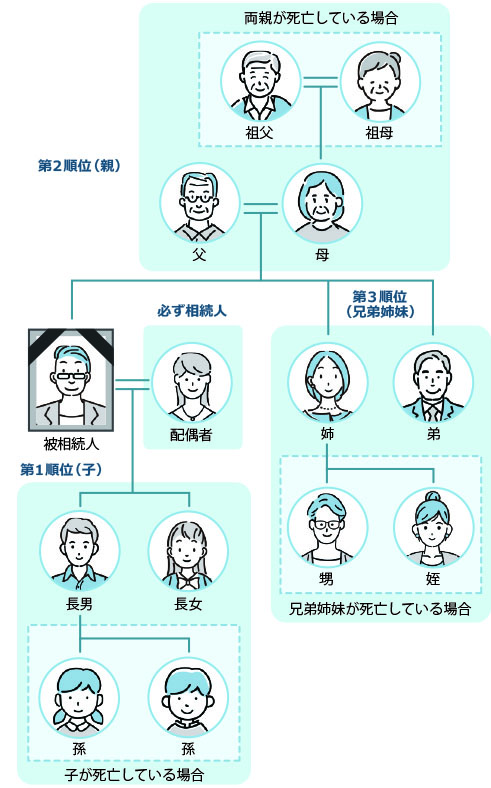

相続人の確定と相続財産調査

法定相続人全員の確定と、相続財産調査を行いましょう。

- 法定相続人

- 民法で定められた被相続人の財産を相続できる配偶者・血縁関係にある人

- 相続財産調査

- 被相続人の全ての財産を明らかにし、必要に応じて評価・査定すること

これから、故人の財産を法定相続人全員でどのように分割するか話し合う(遺産分割協議)にあたって、後から新たな法定相続人が現れたり、新たに重大な財産が見つかったりすれば、せっかく行った遺産分割協議がやり直しになってしまいます。

確実に協議を行うためにも、司法書士や弁護士などの専門家に依頼しましょう。

遺産分割協議

遺言書で空き家の相続先が明確に決められていない場合は、遺産分割協議にて空き家の相続人を確定します。

遺産分割協議が面倒だからと言って、法定相続分通りに相続することはおすすめできません。

被相続人の財産を相続するにあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合。

例えば、相続人が配偶者1人+子ども2人の場合は、配偶者2分の1、子ども2人に4分の1ずつ等

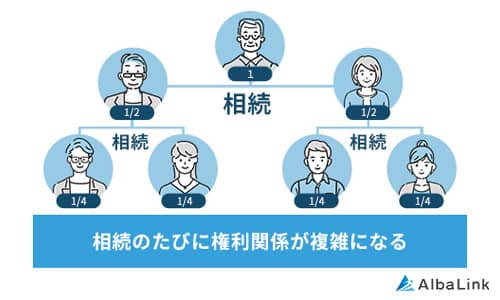

上記の通り、法定相続分通りに相続すると空き家が共有名義となってしまい、他の名義人の同意がなければ活用も売却も自由にできなくなるためです。

さらに、仮に共有名義人の1人が亡くなれば、亡くなった共有者の持ち分がその相続人に引き継がれるため、名義人がどんどん増え、権利関係が複雑化していきます。

名義人が増えた結果、遠い親戚が空き家の共有名義人に加われば、管理の仕方や売却の意思決定等、何かと意見が食い違い、トラブルに発展する可能性も高くなります。

そのため、空き家は共有名義で相続するのではなく、話し合いによって単独名義で相続するようにしましょう。

共有不動産を相続すると起きるトラブルについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

相続登記

協議によって空き家の相続人を決定したら、速やかに相続登記(亡くなった方から相続人へ建物の所有権を移転する手続き)を行います。

相続登記の申請は、基本的に担当の司法書士や弁護士に一任できますので、必要書類の取得等、指示を仰ぎましょう。

なお、2024年4月1日より相続登記が義務化されています。

義務化により、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、所有者に10万円以下の罰金が科されます。

ちなみに、2024年4月1日以前の相続未登記物件も義務化の対象となります。

相続税の申告

課税対象となる相続財産の総額が、「遺産にかかる基礎控除額」(下記参照)を超える場合、相続人は相続税の申告をする必要があります。

3,000万+(600万円×法定相続人の数)

相続税の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月の日までに相続税の申告をしなければなりません。

ただ、日本の相続財産の平均額は3,273万円、中央値は1,600万円で、1人の故人が3,600万以上の相続財産を残していることは稀であるため、相続税の申告が必要になることは滅多にないでしょう。

空き家の相続税の節税対策2選

相続税の節税対策は以下の2つです。

- 財産評価額を見直す

- 配偶者の税額軽減を適用する

それぞれ解説しますので、相続税が発生してしまった方はぜひご確認ください。

なお、不動産の相続税については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

財産評価額を見直す

日本の税制下においては、相続財産の評価額が高ければ、それだけ相続税も高額になります。

そのため、相続税の申告を行う前に相続財産評価額をもう一度見直し、減額できないか確認してください。

相続財産の中でも、不動産は高額な財産ですが、評価額を下げられる可能性があります。

例えば、接道条件や土地の形状、騒音・振動や日照阻害などの利用価値の低下、火葬場・墓地など嫌悪施設が近くにある、高圧線の下・トンネルの上など、評価を下げられる可能性があるので、税理士などの専門家に評価してもらいましょう。

配偶者の税額軽減を適用する

「配偶者の税額軽減」は被相続人の配偶者は1億6,000万円、または法定相続分のどちらか多い金額まで、相続税が課税されない制度です。

参照元:国税庁「配偶者の税額の軽減」

この制度を適用できれば、配偶者の相続分が数億円ある場合でも、法定相続分の範囲内であれば相続税は発生しません。

配偶者が亡くなり、空き家を相続することになった場合は制度が適用できないか役所などに確認してみましょう。

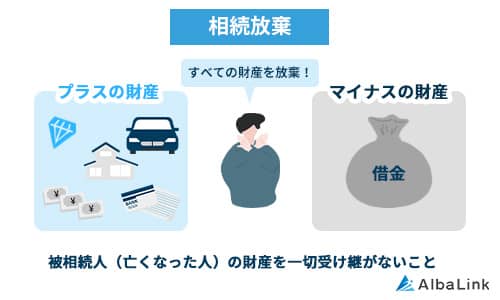

空き家を安易に相続放棄してはいけない3つの理由

空き家の所有には多くの負担が伴うため、相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も全ての財産の相続権を放棄すること)を検討する方もいるのではないでしょうか。

ただ、安易に相続放棄することはお勧めできません。

相続放棄には以下の3つのリスクがあます。

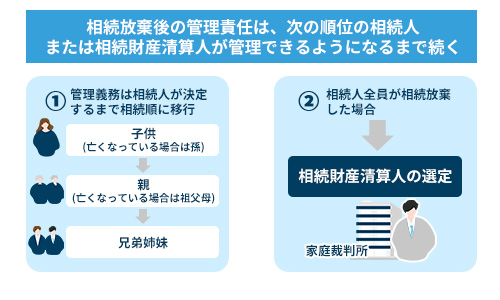

- 次の相続人が相続を承認するまでは管理義務はから解放されない

- 次の相続人が相続を承認しても管理義務から解放されるとは限らない

- 管理義務から完全に解放されるには相続財産清算人の選任の申立てが必要

それぞれ解説しますので、相続放棄を検討している方は、この章を読んでから相続放棄するかどうか判断してください。

相続放棄のリスクについては、以下の記事でも解説していますので参考にしてください。

次の相続人が相続を承認するまでは管理義務はから解放されない

たとえ相続放棄をしても、次の相続人が相続を承認するまでは空き家の管理義務から解放されません。(下記民法条文参照)。

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

引用元:民法940条

まず前提として、民法上、相続財産の相続権が移行する順番は以下のように定められています。

相続放棄をしたら、次の相続人に書面等で相続放棄した旨を伝え、あなたの代わりに物件を相続し、管理してもらわなくてはなりません。

もし仮に、次の相続人が相続を承認する前に空き家が倒壊して近隣住民にケガをさせた場合、あなたの責任になってしまい、相続放棄をしていても損害賠償請求等をされる恐れがあります。

ですから空き家とすぐに縁が切れると思って相続放棄を考えている場合は一度、考え直した方が良いでしょう。

なお、相続順位などについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

次の相続人が相続を承認しても管理義務から解放されるとは限らない

矛盾していると感じるかもしれませんが、次の相続人が空き家の相続を承認しても、管理責任から完全に逃れられない恐れがあります。

理由としては、空き家特措法の「管理者」の見解が各自治体によって異なるからです。

空き家特措法では、以下のように定められています。

空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

自治体によっては、空き家特措法で定められる「管理者」の概念に、相続放棄をした人も含むという見方をしています。

そのような自治体から「空き家の窓が割れて景観を乱すから直してほしい」と指導された場合、相続放棄をした人も修繕しなければなりません。

管理義務から完全に解放されるには相続財産清算人の選任の申立てが必要

管理義務から完全に解放されるためには、裁判所にて、相続財産清算人の選任の申立てをしなければなりません。

相続人に代わって相続財産の管理をする人。弁護士や司法書士など、専門職の方が裁判所から選任されることが多い。

相続財産清算人の選任の申立ては、相続放棄をした人も行うことができます。

ただ、申し立てを行う場合、あらかじめ裁判所に「予納金」を納めなくてはならず、予納金は最大100万円にも及ぶため、申立人にとって大きな金銭的負担になってしまいます。

それだけの費用をかけて相続放棄をするのであれば、いったん相続した後、素早く買取業者に売却した方が時間も手間もかからず、賢明といえます。

空き家になる可能性がある不動産は生前に売却しておこう

自身の死後、自宅が空き家になる可能性が高いのであれば、所有者は生前に空き家を売却しておきましょう。

前述したように、空き家の相続は、空き家の管理費用や固定資産税、特定空き家に指定されるリスクなど、相続人に多くの負担を引き継ぐことになってしまうからです。

生前に売却して現金化しておけば、相続人たちは1円単位で遺産を分割できるため、トラブルに発展するリスクが軽減されます。

もちろん、売却益を所有者の老後の資金に充てて、より豊かな老後を過ごすことも夢ではありません。

弊社Albalinkは空き家の買取に強い専門の買取業者です。

空き家を子どもや孫に遺し、相続の苦労をかけたくない場合や、早く手放したい場合は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

仮に、今すぐに売却しない場合でも、様々な空き家を買取ってきた弊社ならではの視点でお客様の不動産売却に親身なアドバイスさせていただきます。

まとめ

この記事では空き家相続について、相続の流れや活用方法、相続放棄などについて解説しました。

空き家の所有には管理や税金の負担など様々なリスクがあるため、無計画に相続するべきではありません。

空き家を相続する際は、活用方法を決めてからにするべきです。

しかし、住居として利用したり、賃貸経営といった活用には費用や手間が伴うためお勧めできません。

売却するにしても老朽化していることの多い空き家は仲介で一般の個人に売却するのは困難です。

そのため、相続した空き家を手放したい場合は専門の不動産買取業者に売却するのが最も賢明です。

専門の買取業者であれば老朽化した空き家を運用・再販するノウハウがあるため、問題なく買い取ってくれます。

専門の買取業者に空き家を売却してしまえば、相続空き家の管理や税金負担から解放されます。

弊社Albalinkも空き家買取に強い専門の買取業者です。

老朽化した空き家であっても、なるべく高値でスピーディーに買い取りますので、時間や労力、費用をかけずに相続した空き家を手放したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら