日本における空き家問題の現状と原因

日本の空き家は年々増加傾向にあり、社会的にも、空き家の所有者自身にも様々な問題が生じています。

空き家増加の原因を説明する前に、空き家の定義と増加率をデータに基づいて紹介するので、前提知識として簡単に把握して下さい。

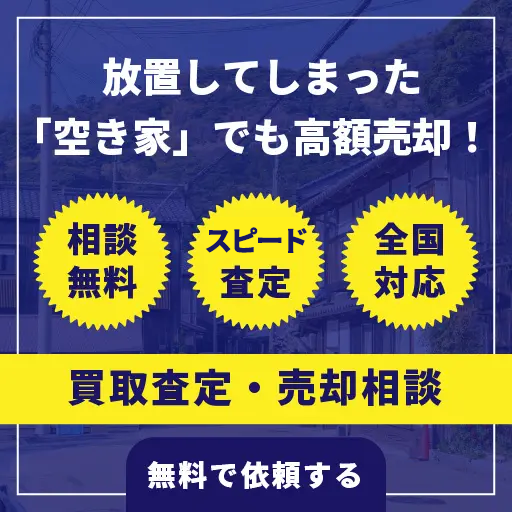

まず、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(2014年11月27日公布)」によると、空き家は以下のように定義されています。

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

具体的には、1年を通して家に人が出入りしているか、水道・電気・ガスが使用されているか、使用できる状態なのか等を総合的に見て、空き家であるか否か判断されます。

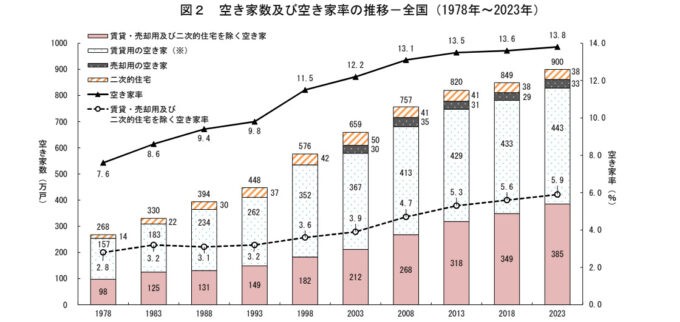

次に、日本の空き家率の推移です。

下のグラフは、1978年〜2023年の全国の空き家数、及び空き家率(住宅総数のうち空き家が占める割合)の推移を表しています。

2023年の時点で、空き家数は900戸、空き家率は13.8%で、過去最高を記録していることが読み取れます。

さらに、このまま空き家が増え続けた場合、2033年には空き家数は2,150万戸まで上り、3戸に1戸が空き家になってしまうという民間予測まで立てられています。

では、なぜ日本の空き家は増加し続ける一方なのでしょうか。

次項で空き家増加の主な原因として考えられる以下3つを解説します。

- 核家族化に伴い相続した実家が放置される

- 節税対策のため空き家が放置される

- 新築信仰により中古物件の需要が低い

核家族化に伴い相続した実家が放置される

1つめの空き家増加の原因は、相続によって親から引き継がれた実家を放置する子(相続人)が増えたことです。

実家を放置してしまう最も大きな要因として、核家族化が挙げられます。

核家族とは、「親+子」のみで形成される家族形態のことです。

高度経済成長以降、都市化が進むと、子は結婚を機に実家を出て都心に新たな世帯を持つ傾向が強くなり、結果として核家族が増加しました(核家族化)。

相続人が既に実家とは別の世帯を持っていれば、相続人は実家に必要性を感じないため、実家の管理や活用などを後回しにしてしまいます。

結果的に、実家は空き家として放置されてしまいます。

節税対策のため空き家が放置される

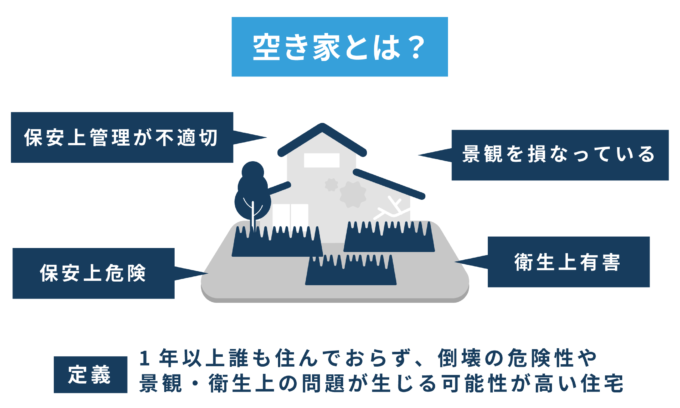

2つめの空き家増加の原因は、所有者の節税対策です。

居住用物件が建つ土地には、住宅用地の特例が適用されるため、固定資産税が1/3もしくは1/6まで軽減されています。

しかし、更地にすると特例の適用外となるため、固定資産税が最大6倍まで増額します。

従来の土地の固定資産税が7万円であれば、更地にした翌年以降の税額は最大42万円です。

そのため、「管理が面倒だから更地にして土地の状態で所有しよう」とはならず、相続などで取得した空き家をそのまま放置する現状に至るのです。

なお、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行により、市区町村から勧告を受けた空き家は、家屋が建っていても特例が適用外となります。

参照元:国土交通省|固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置

しかし、「管理の行き届いている空き家」は勧告を受けないため、節税対策で空き家を残す方の数は劇的には減少していません。

勧告を受けた空き家の固定資産税が6倍になる理由については、記事内の「特定空き家に指定され土地の固定資産税が6倍になる」でご確認ください。

新築信仰により中古物件の需要が低い

3つめの空き家増加の原因は、日本人の新築信仰がかなり根強いことです。

新築信仰とは、「せっかく購入するなら中古住宅より新築住宅が好ましい」という価値観のことを言います。

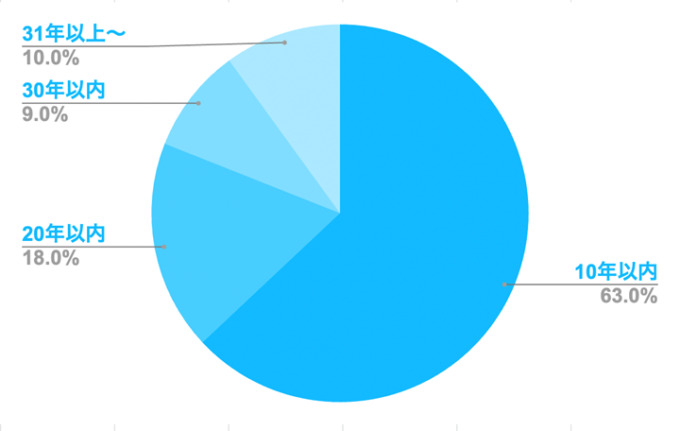

以下は、政府の調査による「中古住宅流通シェアの国際比率」を表したグラフです。

参照元:中古住宅流通シェアの国際比率

2008年の全住宅流通量(中古取引戸数+新築着工戸数)のうち、日本の中古住宅シェア(中古住宅が売買契約に至る割合)はわずか13.5%であるのに対し、欧米諸国の中古住宅シェア率は、日本のおよそ6倍です。

日本で流通している住宅の8割以上が新築であり、欧米諸国と比べて日本は極端に新築信仰が強いことが読み取れます。

実際、弊社がおこなったアンケート調査でも、不動産を購入するなら築10年以下のものを選ぶと回答した方の割合が6割を超えました。

日本の新築信仰がこれほどまでに根強い原因は、大きく分けて2つあります。

1つめの理由は、日本には、中古住宅ではなく新築住宅を対象にもらえる補助金・助成金、新築住宅に適用される減税・優遇制度が多くあることです。

例えば、条件を満たした新築住宅は一定期間の固定資産税が1/2に減税されたり、購入時に最大100万円の補助金を受けられたりする制度があります。

これらの減税措置や補助金等の制度は、省エネルギーで住める住宅やCO2発生を抑制した住宅など、家屋を建築する際に環境に配慮した機能を持たせることを目的として作られましたが、結果的に中古住宅の需要を下げ、新築信仰を根強いものにしてしまっています。

2つめの理由は、高度経済成長期に大量に建築された住宅の質が良くなかったという点です。

高度経済成長期の人口増加に伴う住宅不足に対応するために、短期間で大量に建てられた新築住宅は質が悪く、住宅寿命も短くなってしまったことで、ますます「購入するなら中古より新築」という価値観を強めてしまったのです。

上記2点の理由から、日本の新築信仰は根強く残り、購入希望者が現れない中古住宅が空き家として残ってしまっています。

空き家の増加による社会的な5つの問題点

空き家が増え続けている現状と、理由について解説しました。

では、具体的に、空き家の増加が社会にもたらす5つの問題について解説します。

破損・倒壊による事故が起きる

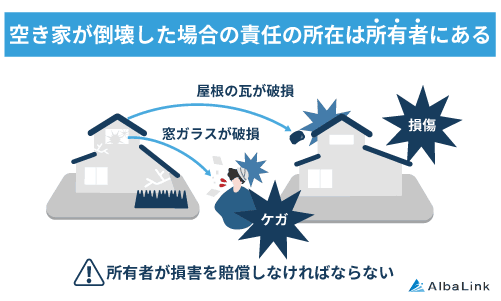

老朽化した空き家が破損・倒壊して、通行人や近隣住民にケガをさせたり、近隣家屋を損壊したり等の事故が起きるおそれがあります。

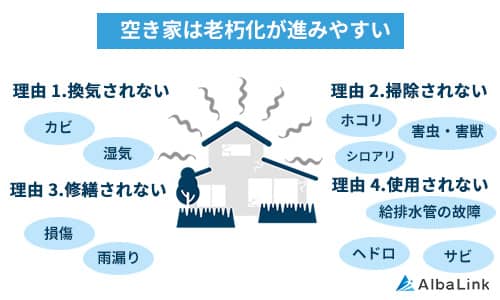

そもそも、空き家は人の出入りがなく、日常的な換気や清掃、点検が行われないため、住居として使用されている建物より、老朽化のスピードが早い傾向があります。

以下は、老朽化した空き家が強風や大雨によって倒壊し、隣家の外壁の一部を損壊した過去の事例です。

| 建物構造 | 木造 |

|---|---|

| 築年数 | 55年 |

| 規模 | 面積約70㎡、敷地約35㎡ |

| 所有者 | 空き家所在自治体外の民間事業者 |

| 空き家の状況 | 昭和59年頃から空き家になり約30年管理不全状態 |

| 解体・撤去費用 | 総額およそ190万(自治体負担) |

弾丸低気圧によって空き家の屋根が飛散、建物が倒壊し、公道を閉塞した事例もあります。

| 建物構造 | 木造(3軒長屋) |

|---|---|

| 築年数 | 40年 |

| 規模 | 不明 |

| 所有者 | 不明 |

| 空き家の状況 | 昭和59年頃から空き家状態 |

| 解体・撤去費用 | 総額およそ190万(自治体負担) |

上記の例は弾丸低気圧による倒壊ですが、ほかにも地震などの自然災害の際に倒壊すれば、倒壊した空き家が道を塞ぎ、市民の避難を遅らせてしまう危険があります。

人が住まない家が痛みやすい理由については、以下に記事で詳しく解説しています。

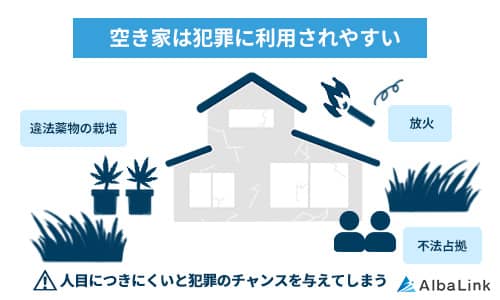

空き家を温床として犯罪が増加する

人の出入りがなく、異変に気付かれにくい空き家は、放火や殺人、暴行などの、格好の犯行現場になってしまいます。

実際に空き家を使って行われた犯罪を、事例とともにご紹介します。

なお、空き家が遭いやすい犯罪については、以下の記事で詳しく解説しています。

放火

空き家は、放火の標的になることも多くあり、その被害は甚大になりやすい傾向があります。

理由として、人が住んでいない空き家の出火は発見されにくく、消火活動が遅れることや、基礎部分である古い木材・庭に放置された枯草やゴミの堆積が燃えやすいことが挙げられます。

実際に、二人の容疑者が空き家を狙って放火を繰り返していた事例があります。

数回にわたる犯行のうち、千葉にて木造の空き家(約106平方メートル)が放火された際には、建物が全焼したうえ、火は近隣の山林約20平方メートルにも及び、甚大な被害となりました。

参照元:千葉日報

人目につきにくく、燃えやすい材料が揃った空き家は放火犯の好奇心を刺激してしまうため、放火のターゲットにされやすいのです。

暴行・殺人

空き家は、暴行や殺人などの格好の犯行現場になってしまうケースもあります。

人の出入りが少ない空き家は、「事件が明るみになるまでに時間がかかる」「犯行の証拠隠滅などもしやすい」等と犯人の考えが及ぶため、犯行現場に選ばれやすいのです。

実際に、石川県の空き家で若い女性が殺害されたのち放置されたり、全焼した空き家の車庫から女性の遺体が見つかったり等の、非常に恐ろしい事例があります。

参照元:日本経済新聞

空き家を放置することで、暴行・殺人の現場を提供しているといっても過言ではありません。

また、暴行・殺人によって人の死が発生した空き家は市場で「事故物件」の扱いとなるため、所有者にとっても売却が難しくなるリスクがあります。

詐欺

空き家は、特殊詐欺などで、現金やだまし取った商品の受け渡し場所として使われるケースもあります。

周辺に生い茂った草木や締めっぱなしの窓によって空き家の中が確認しにくいことから、詐欺の隠れた取引に最適だからです。

2015年には、東京都世田谷区の空き家で、外国人風の女性が住民を装い、違法に物品の受け取りをしていたニュースも報道されました。

参照元:産経ニュース

こうして放置された空き家は物品の受け取りをはじめ、だまし取った商品の送り先・特殊詐欺の現金の送付先などに利用されるケースも珍しくありません。

放置された空き家が増加すると、人目を忍ぶ犯罪グループに利用されるため社会的にも危険なのです。

大麻栽培

空き家は大麻の栽培場所として使われる可能性もあります。

大麻の栽培には加湿器や人口の明かりを使う必要があり、まだ電気が通っている空き家であれば、大麻栽培に必要な設備が十分に揃ってしまっているからです。

実際に、2015年には、大阪府の空き家でベトナム人の男が大麻を栽培していた事例があります。

男の逮捕時には、500株の大麻草の鉢植えや乾燥大麻、栽培用の器具が空き家から押収されました。

参照元:デイリー新潮

大麻栽培のように大胆な犯行に利用されるのは、所有者によって長期的に管理されない空き家が増加しているためです。

近隣の不動産の価値を下げる

放置されて、地域の景観を乱している空き家は、近隣の土地や建物の市場価値までも下げてしまいます。

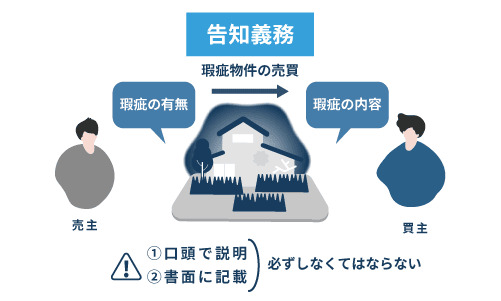

売却する場合、老朽化で今にも倒壊しそうだったり、管理不行き届きで周辺に草木が生い茂っていたりする空き家が近隣にあれば、環境的瑕疵として、売主に告知義務が発生する可能性があります。

買手の購入の意思決定を左右するような重大な環境問題

当然、そのような告知をされれば、買手は購入意欲を削がれるため、売買契約成立には至りません。

実際に、近隣に空き家が建っていることで、売り出し価格が市場価格の半額になってしまった土地や建物の事例もあります。

地域に空き家が増えれば、連動して価値が下がる不動産も当然増え、地域全体の価値の低下に繋がります。

告知義務についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

地域の活性化を阻害する

空き家が増加する社会的な問題点として、地域の活性化を阻害する面もあります。

空き家やその跡地が有効活用されないことで、以下のような地域活性化が見込めなくなります。

- 新しい住民が引っ越し・移住をして人口が増える

- 新たな店舗が生まれて経済が活性化する

- 地域住民が交流できる場を提供し、地域コミュニティの創生・再生する

このように、活用しない空き家が増えることで、その地域の活気ある街づくりの妨げになってしまうのです。

自治体の財政破綻により地域の過疎化に繋がる

空き家の増加によって地域の住民が減少すると、自治体は住民税などの地方税を徴収できなくなり、財政の破綻に繋がってしまいます。

地方税とは、住民が各自治体など地方における行政府に納付する税金のことです。

自治体が地方税を徴収できなくなると、学校・公園・病院等の公共施設の整備や、介護・ゴミ収集等のサービスを市民に十分に提供できなくなり、結果として住民の生活水準が下がってしまいます。

当然、十分な公的サービスが受けられない地域に住み続けたい人はいないため、地域の人口は減少し、財政破綻にますます拍車をかける、負のスパイラルに陥ってしまいます。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

空き家の所有者が抱える5つの問題点

空き家の所有者は、地域に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理をしなくてはなりません。

具体的な管理の内容は後ほど詳しく説明します。

ここでは、空き家管理を怠った場合に、所有者が抱えることになるリスクを1つずつ説明していきます。

- 資産価値が下がって売れなくなる

- 害虫・害獣が住み着き近隣に複数の被害を及ぼす

- 空き家が第三者に被害を及ぼせば損害賠償請求をされる

- 「特定空き家」に指定され土地の固定資産税が6倍になる

- 行政代執行の解体費用が請求される

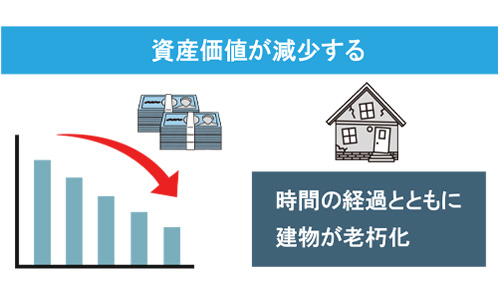

資産価値が下がって売れなくなる

空き家を放置すると経年劣化により資産価値が下がり、いつか売却したいと思っても、売れにくくなってしまいます。

特に空き家は、換気や清掃、点検などの管理が行われないため、湿気によるカビや汚損・破損が放置されやすく、結果として人が住んでいる家屋より早く資産価値が下がることを忘れてはいけません。

一般的に、木造住宅の法定耐用年数(減価償却資産が利用に耐える年数)は22年とされています。

法定耐用年数は、買手の需要を大きく左右するため、木造住宅は22年で市場での価値がほぼゼロになりますが、空き家であればもっと早く価値がなくなるということです。

なお、築古の空き家を売却したいとお考えの方は、以下の記事をご参照ください。

害虫・害獣が住み着き近隣に複数の被害を及ぼす

空き家に害虫や害獣が住み着くことで、近隣住民が多大な被害を受ける可能性があります。

害虫被害

空き家に害虫が住み着くことで近隣に多くの被害を及ぼします。

【空き家に住み着きやすい害虫】

- ゴキブリ

- ハエ

- シロアリ

ゴキブリやハエは、空き家を巣として増殖し、さらなる餌を求めて近隣の家屋にも浸入していきます。

ゴキブリやハエは食中毒の原因となる病原菌を保有している可能性が高く、住居に浸入すれば衛生的に悪影響があるのはもちろん、生活の中でたびたびハエやゴキブリに遭遇するのは精神的にも大きなストレスになることは想像に容易いでしょう。

また、シロアリは湿った木材を好むため、空き家が格好の住処になります。

シロアリはゴキブリやハエのように一度住み着いた空き家から移動することはありませんが、建物の基礎部分の木材を食べてしまうため、空き家の老朽化を一気に加速させ、空き家の倒壊や破損による事故の危険を招きます。

シロアリ被害にあった家の売却方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

害獣被害

次に害獣被害について説明します。

害獣も害虫同様に、近隣に多大な被害を及ぼすのはもちろん、害虫の発生を助長する等、連動して被害を大きくする特徴があります。

【空き家に住み着きやすい害獣】

- 猫

- ネズミ

- ハクビシン

- アライグマ

害獣が空き家に住み着くことで、以下のような多くの被害を及ぼします。

- 空き家の柱や壁かじったり糞尿をしたりすることで空き家を腐敗させ老朽化を加速させる

- 餌を求めて近隣の庭や家屋、ゴミ捨て場を荒らす

- 糞尿や死骸による悪臭が発生する

- 糞尿や死骸に虫がたかり害虫の発生を助長する

- ウイルスや病原菌を媒介し感染症などの健康被害を及ぼす

特に、害獣による感染症は非常に危険です。

例えば、アライグマに噛まれたり引っかかれたりすると、複数の感染症にかかるリスクがあり、最悪の場合、死に至ることもあります。

放置された空き家に害獣が住み着けば、ときとして第三者の人命にかかわる問題にまで発展してしまうのです。

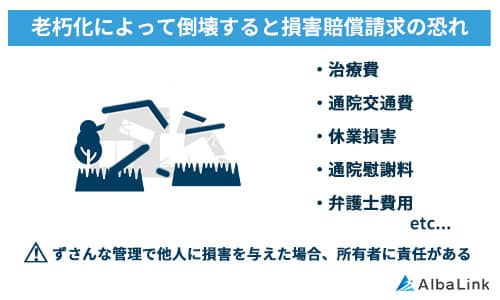

空き家が第三者に被害を及ぼせば損害賠償請求をされる

老朽化した空き家が破損や倒壊して第三者に被害を及ぼせば、損害賠償請求されます。

たとえ住んでいなくても、空き家によって起きた事故は、登記簿上の所有者に責任があるからです。

実際に民法第717条では、以下のように定められています。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。引用元:民法第717条

実際に、民法第717条に基づき、所有者に損害賠償請求された事例はいくつもあります。

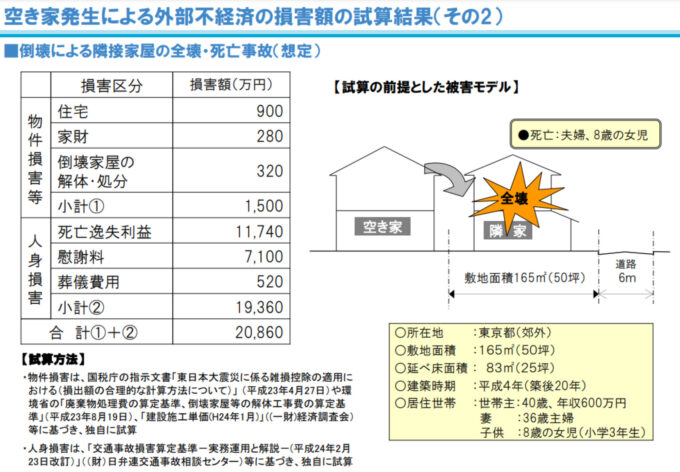

また、「公益財団法人日本住宅総合センター」は、事故のモデルケースに応じて損害賠償請求額を試算しています。

例えば、倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故であれば、以下のような想定になります。

所有者には、多額の損害賠償請求額が課されていることがわかります。

これはあくまでもシミュレーションですが、実際に起こる可能性も十分にあることを空き家所有者は肝に銘じておきましょう。

空き家が倒壊した際のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

>>【放置してしまっていた空き家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼

「特定空き家」に指定され土地の固定資産税が6倍になる

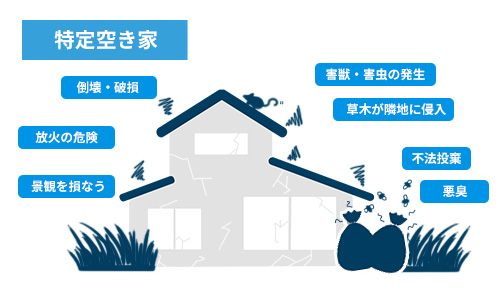

空き家の管理を怠り、保安・衛生・景観・その他の観点から、このまま放置するのは危険だと行政に判断された空き家は「特定空き家」に指定されます。

特定空き家に指定されると、通常時の住宅用の土地に適用されている「住宅用地の特例」の対象外になり、土地の固定資産税が6倍に跳ね上がってしまいます。

土地の固定資産税=土地の固定資産税評価額×1/6×1.4%

建物の固定資産税=建物の固定資産税評価額×1.4%

実際に、以下の空き家の条件で「住宅用地の特例」の適用時と適用外の固定資産税を計算してみましょう。

土地の固定資産税評価額:2,000万円

建物の固定資産税評価額:500万円

面積:200㎡

住宅用地の特例が適用されていれば、固定資産税は以下のような計算になります。

土地の固定資産税=2,000万×1/6×1.4%=およそ4万6,000円

建物の固定資産税=500万×1.4%=7万円

固定資産税の合計:4万6,000円+7万円=年間11万6,000円

一方、特定空き家に指定され、住宅用地の特例が外れてしまった場合は、以下のような計算になります。

土地の固定資産税=2,000万×1.4%=28万

建物の固定資産税=500万×1.4%=7万円

固定資産税の合計:28万+7万円=35万円

固定資産税の合計が11万6,000円から35万に跳ね上がり、空き家の所有者は年間23万以上の税負担が増えることがわかります。

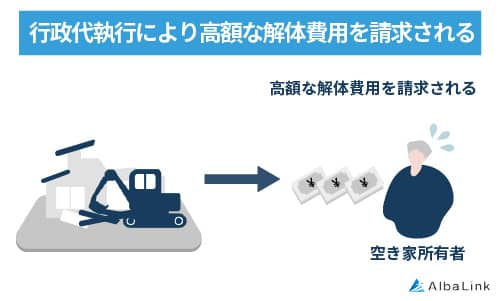

行政代執行の解体費用が請求される

特定空き家に指定されると、行政から空き家を管理するよう、所有者は指導や勧告、命令を受けます。

それでもなお、所有者が空き家の管理義務を全うしない場合、行政による空き家の強制解体(行政代執行)が行われ、生じた解体費用は全額空き家の所有者に請求されます。

行政代執行の解体費用は、空き家の状態や規模によって異なりますが、高ければ1,000万近く及ぶこともあり、所有者のお財布に大打撃を与えます。

なお、行政代執行の解体費用の請求は、税金を滞納したときと同様に「強制徴収」が認められているため、自己破産等をしても決して逃れられません。

税金などを滞納した場合、滞納者本人の意思にかかわらず、財産を差し押さえ、公売等により換価することで、滞納している分の金額を強制的に徴収すること

空き家に行政代執行が行われるまでの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

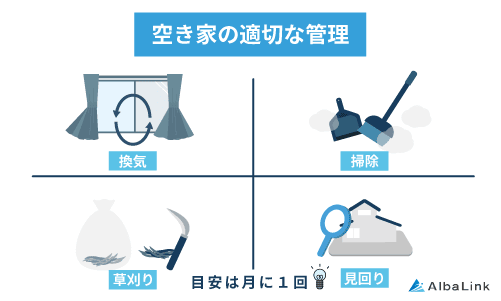

空き家の問題点を防ぐには所有者の管理が必須

空き家増加による社会的な問題点と、所有者自身が抱える問題点を解説しましたが、いづれも回避するためには、所有者の管理が必須です。

しかし、空き家の管理の負担は決して軽いものではありません。

具体的に、所有者は少なくとも月1回は空き家に出向き、以下のような管理を行わなければならないからです。

- 換気(湿気によるカビや木材の腐敗防止のため)

- 通水(旧排水管の錆や悪臭防止のため)

- 室内の清掃

- 草刈りなど敷地内の清掃

- 汚損や破損箇所の確認

- 破損・故障箇所の定期的な修繕

夏場は蒸し暑く、冬場は冷え込む中、使っていない空き家に毎月出向き、これだけの労力を費やすのはそう簡単ではありません。

次項で解説しますが、自身での管理が難しい場合は、管理代行業者に依頼するのも一つの手段です。

空き家管理サービスおすすめ6選については、以下の記事で詳しく解説しています。

空き家管理の費用は家計を圧迫する

空き家の管理は、管理代行業者に委託することもできます。

ただし、当然ですが依頼すれば定期的な管理費がかかり、それ以外にも、害虫・害獣の駆除や、修繕は業者への依頼が別途必要です。

そうした空き家の管理費用の一覧は、以下の通りです。

| 委託内容 | 委託費用の相場 |

|---|---|

| 換気・通水・清掃など基本的な管理 | 毎月5,000~1万円 |

| 害獣や害虫の駆除費用 | 5万円〜8万円 |

| 故障や破損箇所の修繕費用 | 修繕の規模に応じて数十万~ |

空き家の害虫・害獣駆除や破損箇所の修繕を自分でするのは困難なため、必然的に業者に委託することになります。

そうすれば当然、高額な委託費用が必要となり、家計は火の車になってしまうでしょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

空き家を安易に解体してはいけない4つの理由

空き家の問題や管理の手間をなくすために、空き家を解体しようと考えるかもしれませんが、解体は安易に行ってはいけません。

解体を安易に行ってはいけない以下4つの理由をご紹介します。

高額な解体費用がかかる

空き家の解体には高額な解体費用がかかります。

平均的な空き家(30坪)の解体相場は、以下のとおりです。

| 建物の構造 | 解体費用の相場(30坪あたり) |

|---|---|

| 木造 | 120万円 |

| 鉄骨造 | 180万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 210万円 |

また、平屋のように基礎・屋根の面積が広い建物は、撤去費用・処分費用が高くなりやすいため、上記よりも割高になる傾向にあります。

土地の管理義務が残る

解体には数百万の高額な費用がかかると前述しました。

注意してほしいのは、これだけ高額な費用をかけて解体しても、解体後の土地の管理義務からは逃れられないということです。

具体的には、夏場は土地の草むしりを行い、害虫が出ないよう対策しなければいけませんし、ごみが不法投棄されていたら所有者自身が片づけなければなりません。

つまり、管理義務から解放されるために解体を行っても、費用が全て無駄になってしまうため得策とは言えません。

更地にすると固定資産税が6倍になる

特定空き家に指定されると、住宅用地の特例が外れ、固定資産税が6倍になる旨を前述しましたが、空き家を解体して更地にした場合も同様です。

住居が建っていない土地は「住宅用地」として認められないため、住宅用地の特例の対象外になり、土地の固定資産税が6倍になります。

実際に以下の例で計算してみましょう。

土地の固定資産税評価額:2,000万円

建物の固定資産税評価額:500万円

面積:200㎡

空き家解体前の固定資産税は、以下のように計算できます。

建物の固定資産税=500万×1.4%=7万円

固定資産税の合計:4万6,000円+7万円=年間11万6,000円

一方、空き家解体後の固定資産税は、以下の計算になります。

建物の固定資産税=0万×1.4%=0万円

固定資産税の合計:28万+0円=28万円

解体するので建物の固定資産税はゼロになりますが、土地の固定資産税が6倍になることで、結果的に土地と建物の固定資産税の合計は年間16万も増えていて、所有者の大きな負担になることがわかります。

更地にしても活用手段がない

数百万の解体費用をかけて更地にしても、そもそも立地に需要がなければ、活用手段がありません。

例えば、更地の活用方法として挙げられる代表例はパーキング経営です。 しかし、そもそもパーキングとして需要がある土地(都心の駅近辺や観光地など)でなければ、利用者は現れないため、収益を上げることは非常に難しいと言えます。

しかし、そもそもパーキングとして需要がある土地(都心の駅近辺や観光地など)でなければ、利用者は現れないため、収益を上げることは非常に難しいと言えます。

活用して収益を上げられないのであれば、数百万の解体費用は当然無駄になり、所有者は高額になった土地の固定資産税と更地の管理責任だけを抱え続けることになります。

なお、以下の記事では空き家の活用方法について解説しているので、併せて参考にしてください。

空き家問題を解決する3つの売却方法

空き家の問題を解決するには、売却するのがもっともスムーズです。

売却すれば、管理・納税の負担からも解放され、近隣住民・地域に迷惑をかけなくて済むためです。

空き家の売却方法には、主に以下3つがあります。

- 仲介で売却する(立地・状態良い場合)

- 買取で売却する(立地・状態悪い場合)

- 空き家バンクを活用する(売却を急がない場合)

自身に合った最適な売却方法を選択して、お得に空き家を売却しましょう。

なお、空き家を処分する方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せて参考にしてください。

立地・状態の良い空き家は仲介で売却する

空き家の立地・状態の良い場合、仲介に依頼して売却する方法がおすすめです。

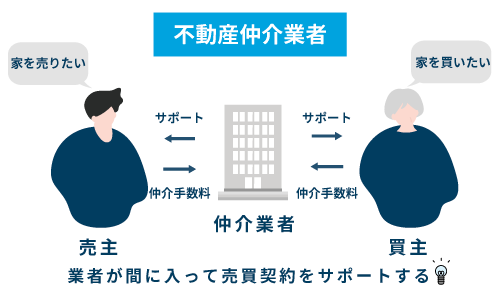

仲介とは、空き家を売りたい所有者から売却の依頼を受けた業者が、幅広く募集し、売主・買主の間に立って成約をサポートする仕組みです。

一般の買主に向けて販促活動をおこなうため、「マイホームとしてのニーズがある物件」であれば、好条件で売却できる可能性があります。

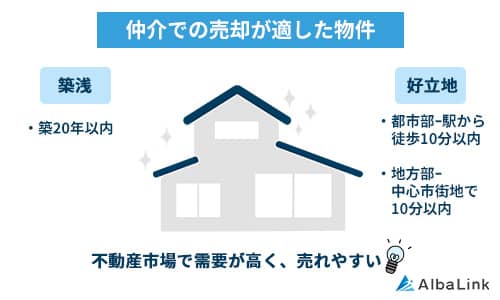

マイホームとしてのニーズがある物件の一例は、以下のとおりです。

- 都心部で最寄り駅まで徒歩10分以内

- 車文化の地方部で市街地まで車で15分以内

- 大掛かりな修繕・リフォームをしなくてもすぐに住める

反対に、上記に該当しない空き家は、売却を依頼しても売れ残るリスクが高めです。

立地・状態の悪い空き家は次に解説する買取業者に売却を依頼しましょう。

空き家特例を使うと譲渡所得税を軽減可能

相続した空き家は、一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円を控除できます。

特例を使えば譲渡所得税がかからないケースも少なくないため、相続した空き家を売却するときには自分が要件を満たすかどうかを確認しておくことが大切です。

特例の概要や要件について詳しくは以下の記事で解説しているので、併せて参考にしてください。

立地・状態が悪い空き家でも買取なら売却できる

空き家の立地・状態が悪くても、買取であれば高確率で売却できます。

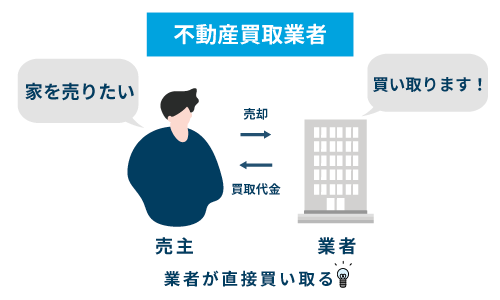

買取とは、空き家を売りたい所有者から、不動産買取業者が直接空き家を買い取る仕組みです。

住居用ではなく事業用として買い取るため、扱う不動産が仲介とは異なります。

買取での売却が適している空き家は、以下のとおりです。

- 都心部で最寄り駅まで徒歩10分以上

- 車文化の地方部で市街地まで車で15分以上

- 購入後に大掛かりな修繕・リフォームが必要

上記のように、マイホームとしての需要が低い空き家は買取で売却したほうが売れ残りのリスクがありません。

くわえて、買取で空き家を売却するメリットとして、以下の3つがあります。

- 売却&現金化がスピーディー

- 契約不適合責任免責の特約がついている

- 売却費用がかからない

なお、弊社Albalinkも空き家買取に強い専門の買取業者です。

ここまで読んで、自身の空き家を仲介で売るのは難しそうだと感じた方は、ぜひ一度弊社の無料査定をご利用ください。

できる限りの高額買取に対応させていただきます。

>>【放置してしまっていた空き家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼

売却&現金化がスピーディー

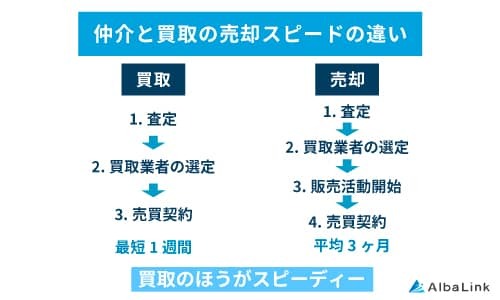

買取であれば、一般の住居として需要がない空き家も、平均1ヶ月程度で売却することができます。

買取業者は、自身が買手となって直接空き家を買い取るので、売主側が金額感に納得さえできれば、即売買契約成立&決済できるからです。

反対に、仲介は、一般の買手が現れるのを待たなければならないため、一般の住居として需要がある空き家でも平均3~6カ月の売却期間が必要ですし、一般の住居としては需要がない空き家は、年単位で売れ残ったり永遠に買手が現れない可能性もあります。

特定空き家に指定されるリスクから早急に解放されるためにも、空き家は買取業者に即日売却してしまうべきです。

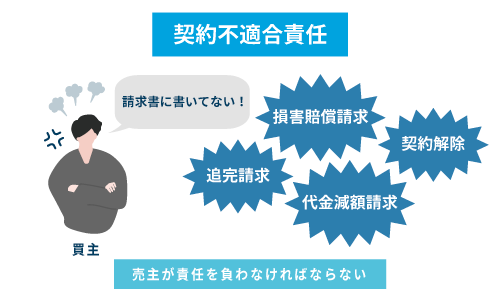

契約不適合責任免責の特約がついている

通常、不動産の売主には契約不適合責任が課されますが、買取であれば、特約によって責任の一切が免除(免責)されるのが一般的です。

売買契約成立後、契約書に記載が無い欠陥や不具合(シロアリや雨漏り、建物の傾き等)が売却した不動産に見つかった場合、売主が負わなければならない責任。

なぜなら、買取業者は、買い取った空き家をリフォームして再販するのが目的なので、欠陥や不具合も承知のうえで売買契約を結ぶからです。

一方、仲介で空き家を売却した場合は、契約不適合責任が免責されません。

そのため、売却後に空き家に不具合が見つかってしまったら、売主は買主に契約不適合責任を問われ、損害賠償請求や売買契約の取り消しを売主から要求される恐れがあります。

空き家は、経年劣化等により、売手も気づかない欠陥や不具合が隠れていることも多いため、売却するなら買取が断然安心です。

当サイトを運営する弊社AlbaLinkも、すべての不動産を契約不適合責任なしで買い取っております。

売却後のトラブルを未然に防ぎたい方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください。

>>【放置してしまっていた空き家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼

契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

売却費用がかからない

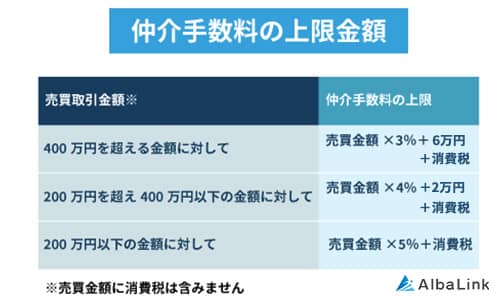

仲介では以下のような売却費用の負担がありますが、買取であれば負担はありません。

- 仲介手数料

- 売手自身の家具や荷物の処理費用

- 修繕費用やリフォーム費用

仲介手数料

仲介は、売手や買手から仲介手数料を受け取ることで利益を出していますが、買取は仲介業務ではないため、仲介手数料はかかりません。

仮に空き家が2000万円で売却できた場合、仲介手数料はおよそ66万(=2,000×3%+6万)になります。

売却後に、こうした出費がかからないのも買取のメリットといえます。

被相続人の家具や荷物の処理費用

仲介は、一般の買手が購入前に内見を希望するので、内見の際に空き家の印象を良くするためにも、売手自身が空き家に残っている荷物や家具を片づける必要があります。

1㎡あたりおよそ1万円

仮に6畳の部屋の家財を処理しようとすると、6畳は約10㎡なので10万円程度かかります。

しかし、買取業者は売手の家具や荷物の処理も行う前提で買い取るので、売手自身が空き家の片付けをする必要はなく、処理費用ゼロで売却可能です。

修繕費用やリフォーム費用

仲介の場合、売却前に修繕やリフォームをして、一般の個人が「住みたい」「買いたい」と思える状態にしなければなりません。

水回りなど部分的な修繕であれば数十万、空き家全体の劣化が著しい場合は1,000万近くかけてリフォームしなければならないので、売手の金銭的負担が非常に大きくなります。

一方、買取業者はリフォームして再販する目的で買い取るため、売手は高額な修繕費用やリフォーム費用を負担することなく、そのままの状態で空き家を売却することが可能です。

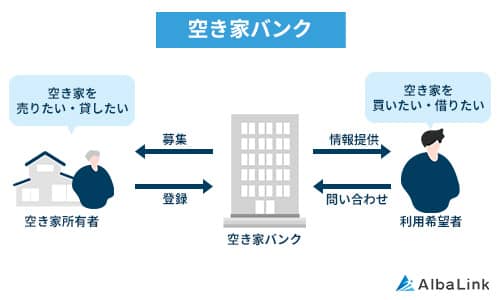

空き家バンクを活用する(売却を急がない場合)

売却を急がない場合、空き家バンクを活用する方法もあります。

空き家バンクとは自治体が運営する、空き家所有者と、空き家を借りたい・買いたい人をつなげるサービスです。

空き家バンクに登録すれば、空き家の購入を検討している買主とマッチングできる可能性があります。

ただし、空き家バンクは認知度が高くないため、売却を急ぐ方には向きません。

実際に、令和6年4月末時点で空き家バンクで成約につながった事例は、約17,100件です。

これは、全国に900万戸存在する空き家に対して1%にも満たない数字です。

ただし、空き家バンクは登録は無料であるため、売却を急いでなく、あまり費用や時間をかけず、とりあえず空き家を売りに出してみたい人におすすめです。

まずは空き家バンクに登録してみて、売却に本腰を入れるタイミングになったら、買取や仲介での売却を検討するのも良いでしょう。

空き家バンクを有効活用する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

空き家をより高額で売却するための買取業者の選び方

空き家は様々な問題点を抱えている可能性が高いため、買取業者で早急に売却するべきだということがわかっていただけたでしょうか。

以下では、問題を抱えた空き家を少しでも高額で売却するための買取業者の選び方をご説明します。

なお、空き家に強い買取業者については以下の記事で特徴別に紹介しているので、併せてお読みください。

空き家専門の買取業者をピックアップする

まず、空き家専門の買取業者を複数(3社前後)ピックアップします。

空き家には、意外な欠点や不具合が隠れていることも多いので、空き家専門の買取・再販ノウハウを持った買取業者に依頼しましょう。

専門の買取業者のホームページで、買取実績・買取事例を確認すると、ノウハウが豊富な業者か否かが判断できます。

なお、弊社AlbaLinkも空き家に強い専門の買取業者です。

多くの買取実績をもとに、あなたの空き家の潜在的な価値を見出した適正価格で買取いたします。

相見積もりの候補の1つとしてピックアップしてください。

>>【放置してしまっていた空き家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼

複数の買取業者に査定を依頼する

ピックアップした複数の買取業者に、空き家の査定を依頼します。

複数に依頼するのは、空き家の買取価格を比較するのはもちろん、営業担当者の態度も比較して、最も信頼できる買取業者を選ぶためです。

査定価格ばかりに気を取られて営業担当者の態度をきちんと比較しないと、悪徳な買取業者が契約直前に価格を変更してきたり、買取費用を銀行の融資に頼ろうとしている買取業者が融資を受けられずに、直前で契約を取り消したりしてくる可能性もあるからです。

査定を依頼する際は、実際に電話や対面で営業担当者と会話をして、以下のポイントに注目してみましょう。

- 質問の答えに根拠があるか

- 過剰な表現(「絶対」など)を使って売却を急かさないか

- 買取で売却するデメリットもきちんと説明してくれるか

- 折り返しの電話やメールが24時間以内か

査定の段階で信頼できないと感じた営業担当者は、候補から外してください。

1つの買取業者に絞る

1番信頼できると感じた買取業者が、1番高い見積価格を提示してくれた場合は、迷わずその買取業者に依頼しましょう。

もし、1番信頼できると感じた買取業者と1番高い見積価格を提示した買取業者が異なるのであれば、前者に、一番高い見積価格を提示して、相談&交渉してください。

理由としては、買取価格ばかりに気を取られて悪質な買取業者と契約を結んでしまった結果、前述したようなトラブル(買取価格を直前に下げられる等)に発展しないようにするためです。

誠実な買取業者であれば、売主の希望価格に近づくよう、できる限りのことをしてくれるはずですし、できないのであればその理由を根拠と一緒に教えてくれるはずです。

弊社Albalinkの空き家の買取事例

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような空き家も数多く買い取ってきました。

たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ空き家」や「不用品で室内があふれてしまっている空き家」を買い取った実績もあります。

【20年以上放置された空き家の買取事例】

【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

引用元:Albalinkの空き家買取事例

20年以上放置された空き家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。

また、不用品で室内が溢れてしまっている空き家の所有者は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。

それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。

上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して空き家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

まとめ

空き家問題の現状と具体的な問題点・対策を解説しました。

空き家は、地域にも所有者にも多くの悪影響を及ぼし、時として人命にかかわる事態にも発展しかねないので、所有者は絶対に空き家を放置してはいけません。

空き家問題の解決には、所有者の継続的な管理が必須です。

ただ、空き家の管理には想像以上の労力や費用がかかります。

空き家の管理を継続して行うのが困難なのであれば、買取業者に直接売却してしまいましょう。

買取業者は、所有者から直接空き家を買い取るため、即日買取することも可能です。

弊社AlbaLinkは、空き家専門の買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

空き家が抱えるリスクを回避するためにも、空き家の問題でお困りの方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

空き家買取のプロである弊社ならではの視点で、お客様のお役に立てることがあれば幸いです。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら