シロアリ被害があった中古住宅を売却する時の注意点・想定されるトラブル

過去にシロアリ被害があった家を売却する場合、買主にその旨を説明しなければ損害賠償などのリスクを負う可能性があります。

この章では、シロアリ被害の概要・売却における注意点や起こりえるトラブルを紹介します。

シロアリによる被害とは?

シロアリはアリという名前がついていますが、実際にはゴキブリの一種です。

資産活用の面では家屋の価値を毀損する天敵ですが、自然界では最も数の多い昆虫とも言われており、倒木を食べることで森を守っている益虫でもあります。

シロアリは湿度が高く暖かい環境に多く発生し、家の中の木材の部分は格好の餌食となりますので定期的なシロアリ対策が必要です。

シロアリはコンクリートにも被害を与えるので鉄筋コンクリート住宅でも油断はできません。

シロアリ被害の問題点は、建物の耐久性を下げて耐震性を損なうことです。

シロアリ被害にあった家屋は耐震性能が大幅に低下するため、地震などの自然災害をきっかけに倒壊しやすくなります。

実際に、阪神淡路大震災後に神戸市東灘区で全壊した家屋のほとんどはシロアリ被害を受けていたというデータがあります。

参照元:産経新聞|1995年(平成7年)1月17日阪神淡路大震災発生

売買契約の締結後におけるトラブルを回避するためにも、物件を維持する場合には建物の構造を問わずシロアリ対策を行うことをお勧めします。

絶対に隠してはいけない

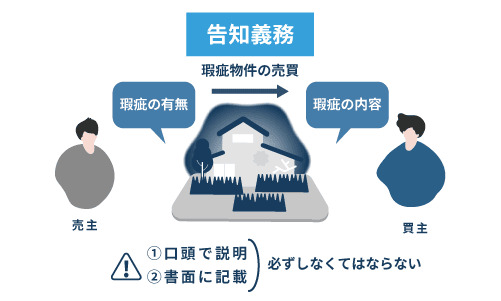

不動産の取引において注意しなければならないのは、家屋のシロアリ被害は売却時に必ず告知しなければならないことです。

これを告知義務と言います。

シロアリの被害は住宅を売買する場合の「瑕疵(かし)」にあたります。

瑕疵とは、目に見えない欠陥や不具合を指しており、物理的な不具合だけでなく心理的な問題も含めて「瑕疵」に該当しています。

瑕疵の内容には他にも「雨漏り」「木部の腐食」「配管の故障」「建物の傾斜」「地盤沈下」「軟弱地盤」「浸水被害」「漏水」なども含まれます。

他にも、自殺、殺傷事件や悪臭の発生といった心理面での瑕疵も含まれます。

詳しくは後述しますが、売買契約の締結後に物件の瑕疵が判明した場合、売主は契約不適合責任を問われることになります。

一般的な売買契約では「雨漏り」「シロアリ」「木部の腐食」「配管の故障」に関して売主の修復義務を定めているため、シロアリの被害があったことは絶対に隠してはいけません。

この事実が売却後に明らかになると、次の章でご紹介する契約不適合責任を問われるばかりでなく、民事裁判による損害賠償請求に発展するケースもあるので要注意です。

シロアリ被害が発生した場合は正直に買主に伝えましょう。

シロアリ被害を告知しなかった場合、損害賠償などのリスクがある

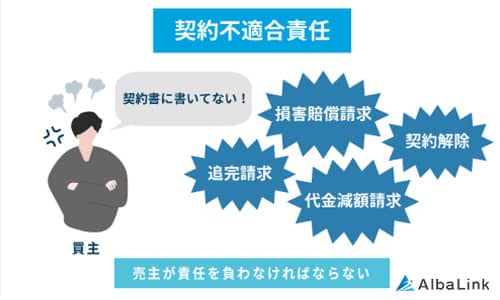

シロアリ被害を告知せずに家屋を売却した場合、事実が明らかになると「契約不適合責任」を問われる場合があります。

契約不適合責任とは、その名の通り「建物の瑕疵(欠陥)があった場合、売主が買主に対して負う責任」のことを指します。

売主に対して契約不適合責任で請求できる内容には、以下の4つがあります。

実際に、家屋の天井裏にコウモリが繁殖している事実を隠して売却をした売主に対して、「建物の価格に見合った清潔さ・快適さを備えていない」として、補修・駆除費用の支払いが認められた事例があります。

参照元:神戸地裁平成11年7月30日

詳しくは後述しますが、シロアリ被害のような瑕疵を抱えた家は専門の買取業者に売却すると、契約不適合責任を免除してもらえるので、契約不適合責任のリスクを免れることができます。

契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

売却方法のポイントについてご紹介

シロアリ被害の発生した土地家屋を売却する場合、通常の不動産と同じ売り出し方をしてはいけません。

シロアリ被害など、売却におけるマイナス要素がある物件は、適切な売却方法を選択しなければ、永遠に売れ残る可能性があるからです。

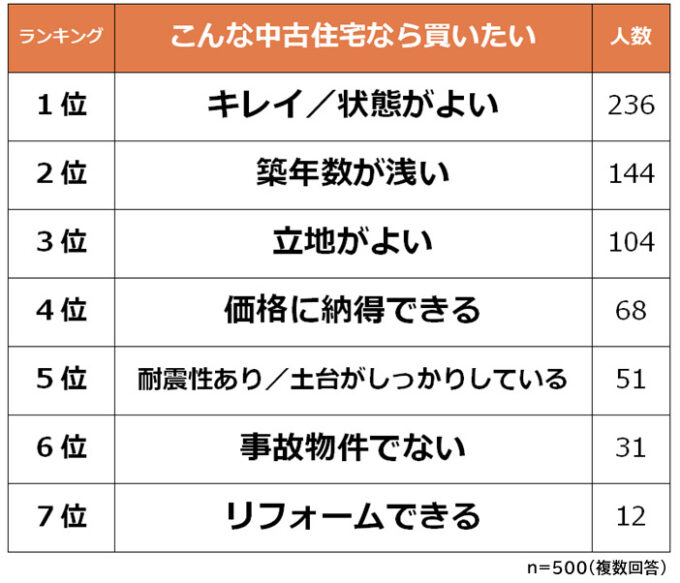

実際に、弊社が行った「購入したい中古住宅」についてのアンケート調査でも、状態の良い家屋が人気であることがわかります。

この章では、シロアリ被害の発生した家屋の売却方法である、以下3つを紹介します。

- 解体して更地で売る

- 駆除してから売却する

- 専門の買取業者にそのままの状態で売却する

解体して更地で売る

最も確実に売却する方法は建物を解体して売却する方法です。

売却後も契約不適合のリスクを抱え続けなければならない場合、解体して更地にしてから売却する方が心理的・時間的・金銭的リスクを考えても負担軽減につながる場合があります。

売却後も契約不適合のリスクを抱え続けなければならない場合、解体して更地にしてから売却する方が心理的・時間的・金銭的リスクを考えても負担軽減につながる場合があります。

建物を解体する場合の費用は地域や立地、物件内容によって異なりますが、基本的には以下のような目安を持つことが可能です。

30坪の解体費用

- 木造 :100〜150万円

- 鉄骨造:150〜200万円

- RC造 :180〜300万円

ただし、解体の場合には現地調査・配管撤去・足場組立・建物解体と多くのプロセスが生じ、1ヶ月近い期間が掛かります。

更地にするメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

駆除してから売却

建物をそのまま売却したい場合は、シロアリ駆除を行ってから売却するのが一般的です。

シロアリ駆除は薬剤で行うのが一般的で、「ベイト剤施工」と「バリア剤施工」という2つの方法があります。

ベイト剤を使った駆除はシロアリに薬剤を混入させた餌を巣に持ち帰らせ、巣にいるシロアリごと駆除する方法です。

シロアリがベイト剤を食べた後に効果を発揮する薬剤なので、駆除までにはある程度の時間が掛かります。

しかし、餌を食べたシロアリだけでなく巣にいるシロアリも一網打尽にできることから効果の高い駆除方法と言えるでしょう。

バリア剤を使った駆除は、床下の柱などに穴をあけ、薬剤を散布する方法です。

既にシロアリ被害が出ている家屋での対策に有効です。

なお、業者に依頼した場合、ベイト剤散布の費用は30坪の建物で30万円〜40万円程度、バリア剤散布の費用は20万円程度が相場です。

解体に比べると安価ではありますが、売却予定の建物に対して投資するに見合うコストかどうかは検討する必要があるでしょう。

なお、業者に依頼せず、自力でシロアリを駆除する方法については記事内の「自力でシロアリを駆除する方法【動画も紹介】」をご確認ください。

そのまま買い取ってくれる専門の買取業者に相談する

上記の通り、シロアリ被害に見舞われた建物を、個人の買手に売り出すためには、建物の修繕費用や解体費用、シロアリの駆除費用を要します。

ですが、売主が一切の費用負担をせずに、物件をそのまま売却する方法もあります。

それは、シロアリ被害があるような「訳あり物件」を専門にする買取業者に、直接物件を買い取ってもらう方法です。

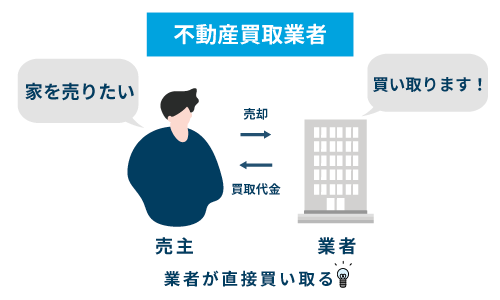

不動産買取とは、不動産業者が直接買主となり、売主(あなた)の物件を買い取る売買の仕組みです。

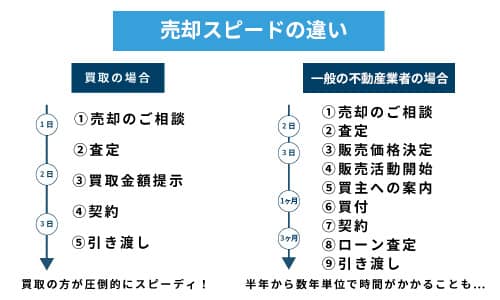

通常の不動産売買では、買い手がつくまで数ヶ月から数年単位の時間を要するところ、買取業者であれば、最短数日で現金化してもらえます。

買取業者であれば、通常売主に課せられる「契約不適合責任」も免責の状態で、買い取ってくれるので不安要素がありません。

もしも、

- シロアリの駆除費用や建物の解体費用を負担したくない

- そもそも業者を呼んだり面倒な手続きはしたくない

という方でしたら、専門の不動産買取業者を利用するよう強くおすすめします。

シロアリ被害を受けた空き家にも対応している空き家買取業者30選については、以下の記事で特徴別に紹介しています。

なお、弊社「Albalink」は、シロアリ被害はもちろん、日本全国のどのような訳あり物件でも高確率で買取可能です。

築年数が古い・立地が悪い・傾きのある家など、売却が難しい物件を積極的に買い取っており、お客様からも多くのお喜びの声を頂戴しております。

査定のみの依頼も大歓迎ですので、お気軽にご連絡ください。

>>【シロアリ被害に遭った家でも高額売却!】無料の買取査定を依頼する

「自力でシロアリを駆除する方法【動画も紹介】」

前章で、シロアリを駆除する方法として、ベイト剤施工とバリア剤施工について紹介しました。

このうち、業者に頼まず、自身でも行える方法はベイト剤施工といえます。

バリア剤施工は床下などに潜る必要があるうえに、薬剤散布の専用の機材も必要となるためです。

そこでこの章では自力でベイト剤施工を行う方法をお伝えします。

ベイト剤施工を行う流れは以下の通りです。

- ベイト剤(毒薬)を購入する

- 敷地にベイト剤を埋め込む

- 定期的にベイト剤の減りをチェックし、補充する

まず、ベイト剤の購入ですが、効果を期待するのであればホームセンターなどに売っている廉価なものでなく、ネットで販売しているプロ仕様のものが望ましいでしょう(エクステラなど)。

ベイト剤を購入したら、家の周囲にベイト剤を埋め込んでいきましょう。

シロアリがどこに潜んでいるかわからないため、周囲にまんべんなく等間隔で鵜も混む必要があります。

シロアリは一度に駆除するのは難しいため、ベイト剤を確認し、減っていたら補充するなどして、長期戦のつもりで駆除を行いましょう。

なお、ベイト剤を仕掛けている間に、薬剤散布を同時に行うことはお勧めしません。

薬剤にはシロアリが嫌がる成分が入っているためシロアリが移動してしまい、ベイト剤を巣まで運ぶシロアリがいなくなり、ベイト剤の効果が半減する恐れがあるためです。

なお、以下の動画ではベイト剤によりシロアリを自力で駆除する方法を消化していますので、参考にしてください。

弊社Albalinkの空き家の買取事例

ここまでシロアリ被害を受けた家の売却方法などについてお伝えしてきました。

この章では、弊社Albalinkを例にとり、実際の空き家の買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような空き家も数多く買い取ってきました。

たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ空き家」や「不用品で室内があふれてしまっている中古住宅」を買い取った実績もあります。

【20年以上放置された空き家の買取事例】

【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

引用元:Albalinkの空き家買取事例

20年以上放置された空き家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。

また、不用品で室内が溢れてしまっている物件の所有者は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。

それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。

上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といったお客様の声を多数いただいております。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して不動産を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【シロアリ被害に遭った家でも高額売却!】無料の買取査定を依頼する

まとめ

シロアリ被害の怖さは、「気づいたときにはもう手遅れなこと」です。

床がきしんだり、壁が変色したり、雨漏りが起きたり、居間でシロアリの群れを見かけた日には、すでに建物は基礎からやられています。

シロアリに建物の基礎からやられてしまえば、一般の買主相手に売却するのも一苦労で、多額のリフォーム費用などを売主負担で支払わなければならなくなります。

ですが、ご安心ください。

繰り返しにはなりますが、シロアリ被害を始めとする「訳あり物件」を専門に取り扱う買取業者なら、そのままの状態で物件を買い取ってもらえます。

弊社でも数多くの訳あり物件買取実績がございます。

実際に、フジテレビの「イット」でも、廃墟化した空き家でも買い取れる買取業者として、紹介された実績もございます。

もちろん、複数の買取業者に査定依頼をお出しいただき、比較検討してもらうのがベストです。

ですが、弊社スタッフも売主様にご納得いただけるよう、売却価格や契約条件には全力をで対応しますので、ぜひ判断材料の一つとしてご活用ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら