土地と建物の名義が別々になる状況

土地と建物の名義が別々になってしまうケースは珍しくはありません。

具体的な状況として以下のようなケースが考えられます。

あなたはどのケースに当てはまるか、確認してみてください。

- 親名義の土地に子供が建物を建てた

- 土地と建物を夫婦で購入したが夫の方が資力があるため名義を分けた

(土地は夫の単独名義、建物は夫婦共有名義など) - 相続した不動産を兄弟で分けた

(土地は兄の名義、建物は弟の名義など) - 相続した土地に建物を建てたが、土地の名義変更をしていなかった

(土地は被相続人の名義、建物は相続人の名義) - 地主が所有している土地を賃貸に出し、賃借人がその土地に建物を建てた

土地と建物が別々になるケースは、名義人の間柄が親族(親子・兄弟・夫婦など)であることが比較的多い傾向にあります。

中には「5」の地主と賃借人のケースのように、土地と建物が第三者同士であるケースもあります。

いずれにせよ、土地と建物の名義人が異なると、先述したように一般の個人にはまず売却できません。

そこで、次章では上記のような土地と建物の名義が異なる家の具体的な売却方法について解説します。

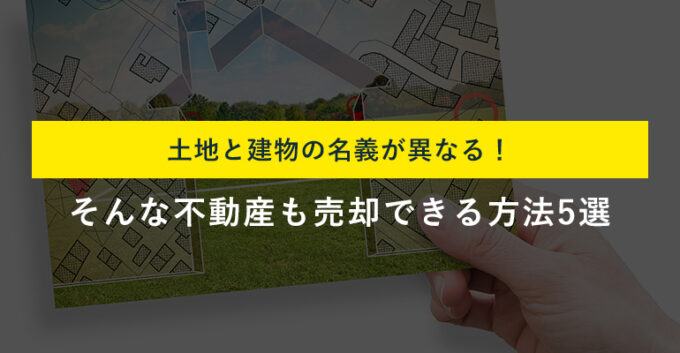

土地と建物の名義が異なる家の売却方法

土地と建物の名義が異なる家の売却方法として以下の5つがあります。

- 土地・建物をそれぞれ単独で売却する

- 土地もしくは建物を買い取って名義を一本化してから売却する

- 土地もしくは建物をもう一方の所有者に売却する

- 土地と建物を名義が異なるまま「同時売却」する

- 土地もしくは建物のみを買取業者に売却する

基本的には、名義が別々のまま土地と建物を個別で売却するか、名義を一本化して土地と建物をまとめて売却するかのどちらかになります。

この章では上記で述べた5つの売却方法について詳しく解説していきます。

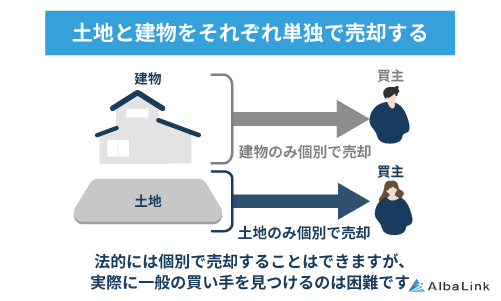

土地や建物をそれぞれ単独で売却する

土地と建物をそれぞれ単独で売却する方法です。

法的に言えば売却可能ですが、現実には困難を伴います。

特に、一般の個人に土地だけ売却するのはまず不可能でしょう。

土地だけを購入しても、その土地に他人の建物が存在すれば自由に利用することができないためです。

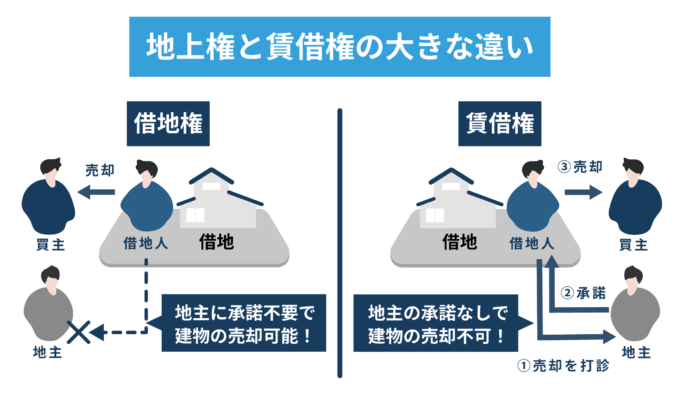

一方、建物のみ購入した場合、土地に「地上権」「賃借権」といった利用権が登記されていれば、建物の買主が土地を継続利用することができます。

| 地上権 | 他人の所有している土地を使う権利。土地の所有者の許諾がなくても、原則的に は貸したり、建物の売却や担保の設定が可能 |

|---|---|

| 賃借権 | 他人の所有している土地を使う権利。しかし土地の所有者の許諾を得ないと、原 則的には建て替えや建物の売却はできない |

地上権と賃借権の違いは、以下の記事でも詳しく解説しています。

ただし、親子間で貸し借りしている場合などに多く用いられる「使用貸借」は「無償で貸し借りする」約束です。

そのため、建物を第三者が購入しても、引き続き土地を利用できるとは限りません。

使用貸借の場合は、期間や目的を定めていなければ土地所有者から契約解除されてしまうこともあるからです(下記の民法598条参照)。

そのため、建物の新たな買主は、土地所有者と利用権を明確にしておかなくてはなりません。

民法598条

貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。

当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。

借主は、いつでも契約の解除をすることができる。引用元:(使用貸借の解除)第五百九十八条

このように、土地と建物は単独での売却は法的に可能ですが、実際には、土地の利用権が不随した建物の売却しか現実的とはいえません。

ただし、この章の最後にお伝えする専門の不動産買取業者であれば、土地のみ、建物のみでも問題なく買い取り可能です。

弊社Albalinkにご依頼いただけば、スピーディーに買取可能です。

所有している土地や建物をすぐに売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

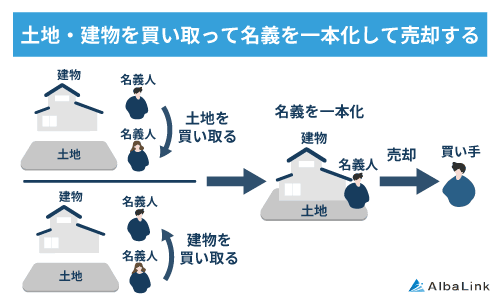

土地もしくは建物を買い取って名義を一本化してから売却する

土地もしくは建物の名義人のうち、買取を希望する名義人が、もう一方の名義人の土地もしくは建物を購入し、名義を一本化して売却する方法があります。

たとえば親の土地に子が建物を建ている場合で、親の土地を子が買い取る、などといったケースが考えられます。

名義を一本化できれば、通常の不動産と同様に一般の個人に売却できる可能性があります。

ただし、この売却方法は前提として名義人同士の関係が良好である必要があります。

関係が悪ければ、買取りの相談などできないからです。

また、当然ですが、買取る側にもう一方の名義人から土地や建物を買い取れるだけの経済力が必要です。

なお、この方法で名義を一本化するには、名義人同士で売却価格など条件面を話し合い、同意出来たら売買契約を結び、不動産登記を行って名義変更をします。

詳しい手順については「土地と建物の名義を一本化する手続き」で解説していますので、ご確認ください。

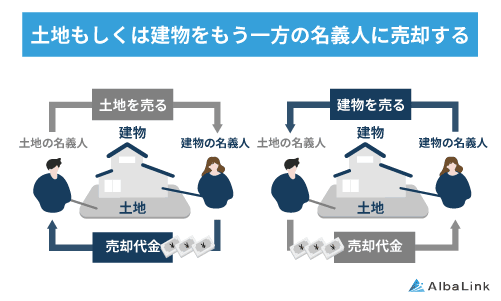

土地もしくは建物をもう一方の所有者に売却する

土地の所有者が建物の所有者に売却する、あるいは建物の所有者が土地の所有者に売却することで名義を一本化する方法もあります。

先述したとおり、土地と建物の名義が異なるままでは、一般の個人にはなかなか売却できません。

しかし、建物と土地、それぞれの名義人同士であれば売買が成立する可能性があります。

売却をもちかけられる名義人にとっては、もう一方の名義人が所有している不動産(土地あるいは建物)を所有できれば、建物と土地、両方を自身の所有にできるメリットがあるためです。

売却をもちかける名義人にとっても、一般の個人には売れにくい自身が所有する不動産(土地あるいは建物)を売却できるというメリットがあります。

ただし、当然のことですが、名義人同士の仲が悪かったり、売却をもちかけられた方の名義人に買い取る意思や経済力がない場合は成り立ちません。

なお、売却手順は以下の通りです。

- もう一方の名義人に自身の土地、もしくは建物を買い取ってもらえないか相談し、同意を得る

- 名義人同士で売買条件に付いて話し合う

- 売買条件についても合意が得られたら、売買契約を締結し、決済を行う

また、この売却方法は地主と借地権者の間で土地の売買を行う際にも有効です(1章の土地と建物の名義が異なるケースの「5」で述べたケースです)。

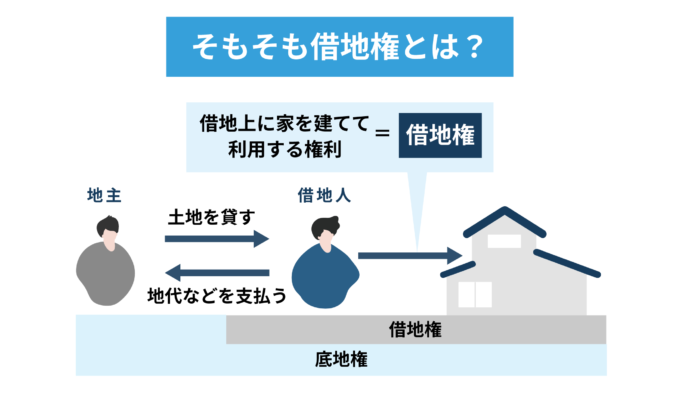

地主などから土地を借り、対価(地代)を支払い、借りた土地(借地)の上に建物を建てる権利のことを借地権という。

借地権者とは借地権を利用して借地に建物を建てている者のこと

たとえば地主が借地権者に土地を売却する場合、借地権者にとっては土地も自身の所有になるため、地代を支払う必要がなくなるといったメリットがあります。

そのため、本来、借地権がついた土地は購入しても土地を自由に活用できないため、売却価格は通常の更地の10%程度にしかなりませんが、借地権者に売却するのであれば、50%前後での取引が可能です。

このような限定的な状況で成立する相場のことを「限定価格」と呼びます。

なお、借地権については以下の記事で詳しく解説しています。

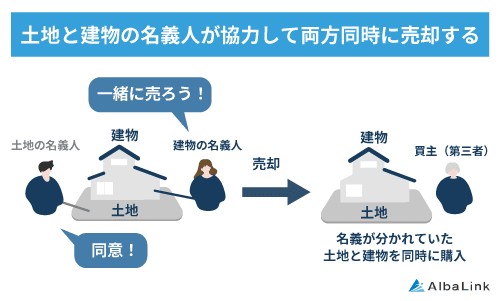

土地と建物を名義が異なるまま「同時売却」する

土地と建物の名義人が協力して、名義が異なるまま両方を同時に売却する方法もあります。

この売却方法の場合、両方の名義人が契約や決済などに関与するため、土地と建物の所有者の関係が良好であることが前提です。

両者が不仲であっても、不動産仲介業者の手を借りることによって、両者が同日に同席せずに売却手続きを進めることはできますが、そもそも、不仲であれば「一緒に売却しよう」という話し合いをすること自体、困難でしょう。

同時売却する手順については、以下の記事をご参照ください。

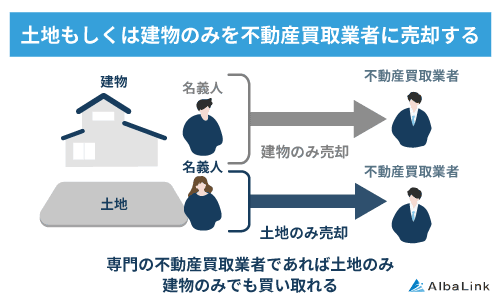

土地もしくは建物のみを不動産買取業者に売却する

土地、建物のどちらかの所有者が自分の所有する土地、もしくは建物のみ不動産買取業者に売却する方法です。

売却されなかった土地、あるいは建物についても、後日買取業者が所有者と交渉をして買い取り、名義を一本化する流れになります。

買取業者は買い取った物件の名義を一本化したのち、再販・運用することで利益を得ています。

自分が所有する建物、土地のみ買取業者に売却する方法は、もう一方の所有者と関係が悪化してしまった場合や、売却の意思が揃わない場合に有効です。

買取業者に買い取ってもらえば、その後は、もう一方の所有者とのやりとりは買取業者に任せられるためです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、土地・建物のどちらか一方のみを買い取ることができます。

実際、下記のように、親子で土地と建物をそれぞれ所有しているケースで、建物のみ買い取ったこともあります。

しかし、土地が親の名義であるため、不動産業者を何件まわっても「建物のみでは扱えない」と断られてしまいました。

親に住んでもらえればよかったのですが、親は別の場所に住んでおり、そこを離れる気はないとのことでした。

どうすればいいのか、途方に暮れていところ、ネットでAlbalinkさんのことを知り、ダメ元で相談してみました。

すると、建物だけでも買い取れるとおっしゃっていただけ、本当に助かりました。

また、仕事の赴任先に引っ越さなければいけない期日が迫っており、無理を言って買取を急いでいただいたのですが、問題なく対応していただけました。

Albalinkさんには本当に感謝しています。

上記のお客様に関しては、建物を買い取ったあと、弊社にて土地の所有者である親御様と話し合い、最終的にどちらも弊社が買い取らせていただきました。

ご自身が所有している建物だけ、もしくは土地だけ速やかに売却したいという方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

弊社にご依頼いただけば、その後のもう一方の所有者とのやり取りは弊社が行わせていただきます。

>>【他の名義人との話し合い不要】土地・建物の無料買取査定はこちら

土地と建物の名義が異なる家のケース別対処法

土地と建物の名義が異なる家の、名義の一本化や売却方法について、ケース別に解説します。

住宅ローン残債ありの場合は金融機関の合意のもと名義変更を行う

建物を住宅ローンを組んで購入し、ローンの支払いが残っている場合は、金融機関の承諾を得ずに以下の行為は行えません。

- 土地と名義が異なるまま建物のみ売却すること

- 土地を購入し、土地と建物の名義を一本化すること

なぜなら抵当権がついた建物や土地を売却したり、名義を変更することはローン契約で禁じられているためです。

住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のこと。

1つめの建物の売却については、住宅ローンを組んでいるため、当然建物には抵当権がついています。

2つめの土地の購入についてですが、建物と名義人が異なっていても、土地の名義人を「物上保証人」にして、土地にも抵当権をつく場合があります。

親の土地に子が住宅ローンを利用して建物を建てる場合などに、親が物上保証人になるケースがあります。

自分以外の人の債務を、自分の財産(主に不動産)をもって担保(保証)した人のこと

このように土地にも抵当権がついている場合、金融機関の承諾を得ずに名義を変更することはできません。

もしローン契約に違反すると、期限の利益(分割払いができる利益)を失い、残債務(ローンの残額)の一括返済を求められる恐れもあります。

そのため、住宅ローンの残債務がある建物を売却、もしくは土地の購入を希望する場合は金融機関に相談し、承諾を得ましょう。

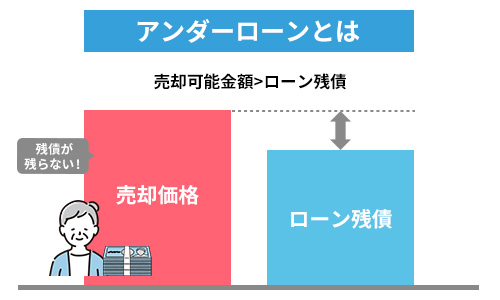

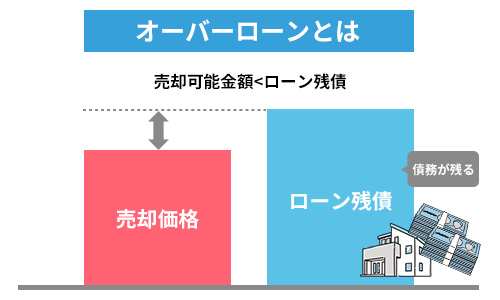

金融機関の承諾が取れたら、建物の売却金で住宅ローンを返済できてしまう場合(アンダーローンの場合)は、そのまま売却して住宅ローンを完済してしまいましょう。

もし、オーバーローン(残債務が売却価格を上回る状態)の場合は、金融機関の承諾を得て売却(任意売却)をします。

残った債務の支払い方については金融機関と話し合うことになります。

なお、任意売却についてはこちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

次に土地の購入についてですが、以下の4つの方法があります。

もちろん、購入するためには、金融機関の承諾だけでなく、土地の名義人の同意を得る必要もあります。

- 現在借り入れをしている金融機関から追加融資をしてもらい、購入する

- 新たに金融機関で土地と建物を合わせてローンを組み、現在の住宅ローンを返済する

(借り換え) - 自己資金や、カードローン、消費者金融などで資金を調達して購入する

上記のうち、わかりにくいのが3つめの「借り換え」だと思います。

住宅ローンの借り換えとは「他の金融機関で住宅ローンを組み、その資金で現在申し込んでいる住宅ローンの残債務を返済すること」です。

ここまで述べたように、建物の残債務がある場合でも、金融機関の承諾を得れば売却や、土地を購入し、土地と建物の名義を一本化することができます。

なお、建物の売却を希望している場合は、弊社Albalinkにご依頼ください。

訳アリ物件専門の買取業者として、これまで培ったノウハウを活かし、できるだけ高値で買い取らせていただきます。また、弊社は任意売却の経験も豊富にあります

まずはお気軽に無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【残債務がある建物でも高額買取可能】無料買取査定はこちら

なお、住宅ローン返済中の家を売却する条件や流れは以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

もう一方の名義人が行方不明の場合は不在者財産管理人を選任する

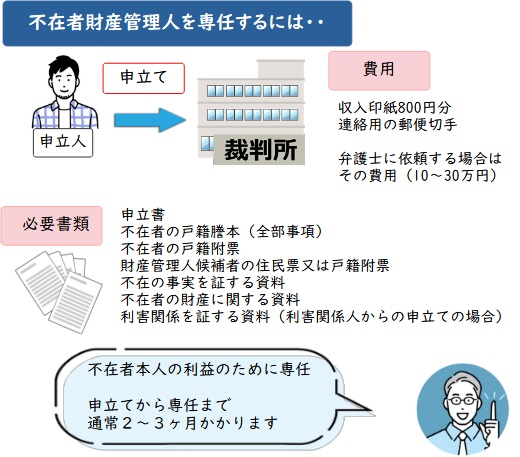

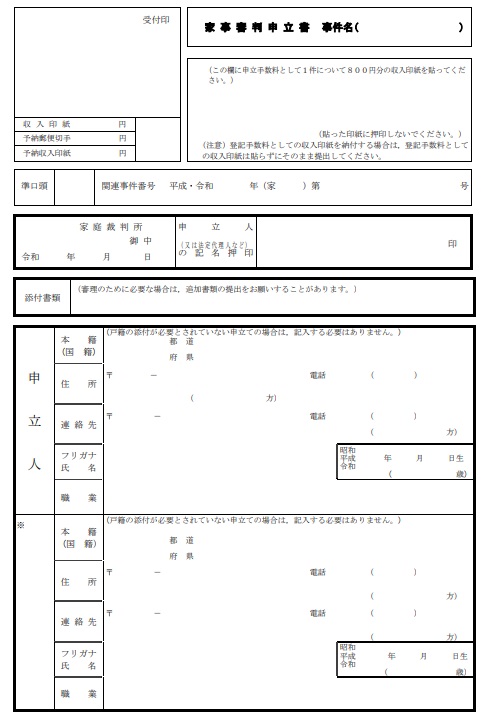

土地もしくは建物どちらかの名義人が行方不明などで連絡が取れない場合、家庭裁判所に申立てを行い、行方不明の名義人に代わり、財産を管理する「不在者財産管理人」を選任する方法があります。

不在者財産管理人とは民法第25条に定められており、「住所や居所を去り、財産管理人を置かなかった人について、一定の申立権者が家庭裁判所に申し立てることで不在の間の管理人を選任して不在者の財産を適正に保つ」という制度です。

なお「不在者財産管理人」を選定する流れや注意点等など詳しい解説についてはこちらを参照してください。

不在者財産管理人を選定後、家庭裁判所から売却の許可が出れば、名義人が不明の土地や建物をもう一方の名義人が買い取ることができます。

ただし、不在者財産管理人制度の目的はあくまでも「不在者の財産を守ること」です。

そのため、周囲の人が不在者の財産(建物や土地)を買い取りたいと思っても、家庭裁判所が売却を認めない可能性も十分あります。

また、裁判所に納める予納金などで数十万円の費用を申立人が負担しなければならないといったことも念頭に置かなくてはなりません。

なお、専門の不動産買取業者であれば、土地と建物、どちらか一方の名義人が行方不明であっても、あなたが所有している土地、あるいは建物のみ買い取ることができます。

専門の不動産買取業者に買い取ってもらえば、不在者財産管理人の選定も予納金の支払いも必要ありません。

もちろん、弊社Albalinkでも買い取り可能ですので、もう一方の名義人が行方不明で、お困りの場合は、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【名義人が行方不明でも売却可能】建物・土地の無料買取査定はこちら

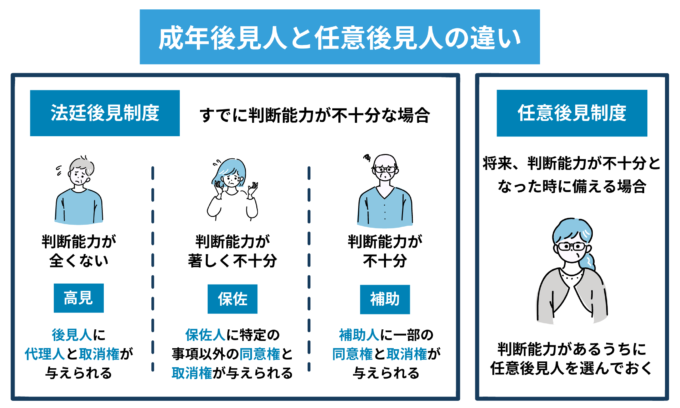

もう一方の名義人が認知症の場合は成年後見制度を利用する

土地か建物の名義人が認知症などになってしまい、不動産の売却に関する判断能力(売却すべきかどうかの判断や、売却したあとどうなるかについてなど)が衰えている場合は、家庭裁判所に申立てを行って「成年後見人」を選任する方法があります。

ただ、成年後見制度も不在者財産管理人と同様に「判断能力が衰えている(認知症など)本人」の財産を保護するための制度であり、周囲の親族や売却希望者の希望通りに不動産売却などができるとは限りません。

特に家庭裁判所により選定された成年後見人は「成年被後見人(認知症等の本人)の居住用財産」を売却、もしくは売却に準ずる処分をするのであれば家庭裁判所の許可を要する(下記民法条文参照)とされていますので、売却のハードルが上がります。

民法第859条 3項

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。引用元:民法「第八百五十九条」

なお、土地や建物の名義人の判断能力がまだあるうちに成年後見人を選定しておくこともでき(任意後見制度)、この場合だと成年被後見人の不動産の売却に家庭裁判所の許可は不要です。

こうした、後見人制度についてより詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

また成年後見制度は申立ての手続きが煩雑なため、司法書士や弁護士に依頼することが一般的であり、依頼費として10万円~30万円が必要です。

また、家庭裁判所が後見人を選任した場合、後見人への報酬も必要です。

報酬金額は、管理を依頼する財産額によって異なりますが、月に2万円~6万円ほどになります。

土地、建物の名義が異なる家を相続する際は遺産分割協議を慎重に行う

土地と建物の名義が異なる不動産について相続が発生した場合、慎重に遺産分割協議を行い、なるべく土地と建物の名義人を統一するようにしましょう。

相続した遺産をどのように分割するかを決める相続人同士の話し合い

例えば、親の土地に長男が自分名義の家を建てているが、親が亡くなり土地を長男と次男どちらかが相続しなくてはならないとしましょう。

この場合、「長男が単独で土地を相続する」のがベストです。そうすれば建物も土地も長男名義になるためです。

仮に、建物が長男、土地が次男名義になると、土地と建物の名義が異なってしまい、ここまで述べてきたように、売却する際にも手間がかかります。

このような状態にならないよう、生前に親が「土地を長男に相続させる」といった遺言書を作成しておくのが好ましいです。

ただし、遺言書も書き方に決まりがあり、正しく書かないとせっかく書いても無効になってしまう場合があります。

下記の記事では効力をしっかり発揮できる正しい遺言書の書き方を解説していますのでご確認ください。

上記の例で、土地は長男が相続するのがベストとお伝えしました。

しかし、目ぼしい財産が土地くらいしかない場合、その土地を長男が相続してしまったら遺産の分配をめぐり、兄弟で不公平感が生まれる恐れがあります。

そうした場合は以下の方法で、遺産分割を平等に行えます。

土地のみの遺産を平等に分配する方法

- 土地を兄が相続し、兄から弟に法定相続分(民法で定められた相続分)を金銭で渡す(価格賠償)

- 土地・建物をまとめて売却して金銭に返還後、兄弟で分配する(換価分割)

相続する預貯金がどのくらいあるか、相続人の居住用不動産は確保されているかなど、家ごとの個別の事情によって、遺産のベストな分配方法は異なります。

また、親の土地を相続すると相続税も発生します。

遺産分割協議で話がまとまらない場合は、司法書士や弁護士にも相談して、アドバイスを受けるようにしましょう。

また、遺産分割の配分など遺産相続について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

借地権付き建物の売却は地主に相談する

借地権(賃借権)がついた建物を売却する場合は地主に相談し、承諾を得なくてはいけません。

他人の土地上に建つ建物には何かしらの土地利用権が設定されていますが、利用権が「借地権(賃借権)」である場合、民法に次のような条文があるからです。

民法第612条

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。引用元:民法「第六百十二条」

もちろん地主自身に建物を買い取ってもらうことも可能ですが、いずれにしてもひとまず地主に相談しなければならないことを覚えておきましょう。

なお借地権付き建物の売却方法についてより詳しく知りたい場合は、以下の記事をご確認ください。

土地と建物の名義を一本化する手続き

土地と建物の名義を一本化するためには、前提として双方の名義人が名義を一本化することに同意している必要があります。

双方の同意が取れたら、次の手続きを踏んで名義の一本化を行います。

上記の手続きについて、下記で詳しく解説していきます。

司法書士へ相談するタイミングや、不動産売買契約書作成を誰に依頼するかなど、注意すべき点がいくつかありますので、ご確認ください。

相手方と交渉する

自分が相手方から土地や建物を買い取る場合は、まず売却価格など条件面について、相手方と交渉しましょう。

もし相手方(売主)に相続が発生している場合は、相続登記(相続により被相続人から相続人へ不動産の名義を移す手続き)が済んでいるかも確認しましょう。

相続登記が済んでいないと売買が行えないためです。

なお、金銭のやり取りをせずに不動産の名義変更を行うと「贈与」扱いとなり、不動産を譲り受けた方に贈与税が課されます。

そのため、売主と買主が親子や夫婦の間柄であっても、通常の不動産売買と同様に、買取価格を決めて取引することをお勧めします。

また、家族間だからといって、相場よりあまりに安い金額(だいたい相場より2割以上安い金額)で売買すると、その場合も贈与とみなされてしまいます(みなし贈与)。

物件の相場については不動産ポータルサイト(SUMMOなど)で条件が似ている物件の売却価格を調べることで確認できます。

ただし、サイトで調べた相場はあくまで目安であるため、所有する不動産の正確な売買価格を知りたい場合は、不動産業者に査定依頼をするのが一番確実です。

弊社Albalinkでも無料で査定を行っておりますので、お気軽にご利用ください。

司法書士へ相談する

買い取りの条件が決まったら、名義変更や不動産登記のために準備すべき書類などを司法書士に相談しましょう。

土地や建物ごとの所在・面積・所有者・担保の有無(抵当権)等の権利関係を登記簿に記載する手続き。

手続きは法務局で行い、不動産登記を行うことで、対象の不動産の情報が公示(一般の人に公開すること)される

不動産登記を司法書士に依頼すると10万円ほどかかり、売買による所有権移転のための登記費用は、買主が負担するのが一般的です。

ただし、先述の相続登記の費用は当然相続が発生している側(今回の例では売主)が負担します。

登記費用の負担について、上記のような原則はあるものの、売主と買主が親子などの場合は、どちらが費用負担するか、話し合って決めても構いません。

その場合、事前に見積もりをとって金額を把握し、お互いの経済力なども考慮した上で、どちらが支払うかを決めましょう。

売買契約を締結

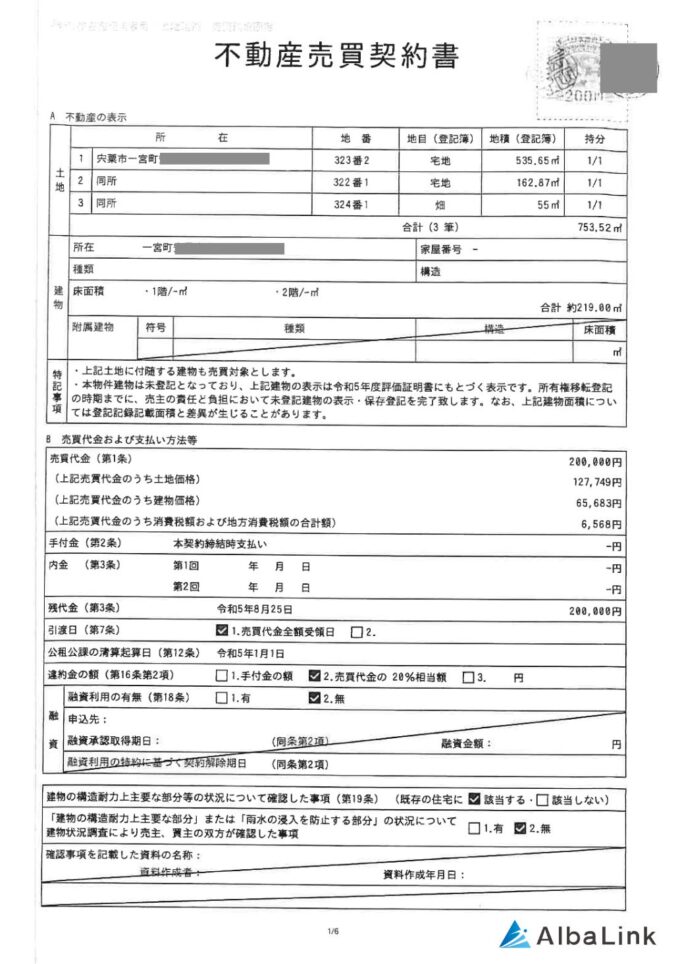

価格などの条件に売主、買主双方が同意したら、売買契約を締結します。

法的には売買契約は口頭の約束でも成立しますが、条件面などで後日認識の食い違いからトラブルになるのを防ぐためにも、不動産売買契約書を作成し、決定事項を記載しておきましょう。

【不動産売買契約書の見本】

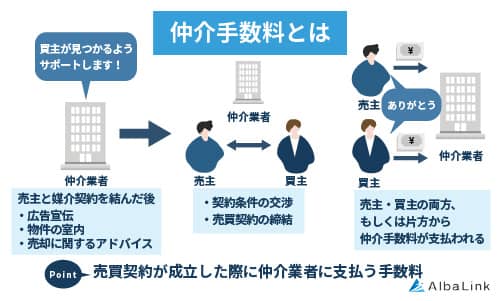

なお、不動産売買契約書の作成は通常、不動産仲介業者が行いますが、今回のように買主を探す必要がない場合は、司法書士に作成を依頼してもいいでしょう。

なぜなら、不動産の売買を不動産仲介業者に依頼する最大のメリットは買主を探してもらえることだからです。

しかも不動産仲介業者に依頼すると、仲介手数料も支払わなければなりません。

ただし、買主が土地あるいは建物の購入にあたり、住宅ローンを利用する場合は不動産仲介業者に依頼しましょう。

なぜなら、住宅ローンを組むには不動産仲介業者が作成する重要事項説明書を金融機関に提出しなくてはならないためです。

また、売主と買主が建物の瑕疵(不具合)の有無で揉めそうな場合(下記参照)も不動産仲介業者に依頼し、現状の建物の瑕疵について重要事項説明書に記載し、双方の同意を取っておいた方がよいでしょう。

- 売主と買主が親族などではなく、第三者同士の場合

- 売主と買主が親族同士であっても、買主が神経質で、少しの不具合でも気にする性格の場合

決済・登記

売買契約を締結したら、後日代金の決済を行い、その日のうちに司法書士が法務局で所有権移転登記の申請を行います(前項の売買契約と決済・登記を同日に行うケースもあります)。

申請から一週間ほどで名義変更が完了します。

なお、決済と登記は上記で述べたように「同時履行」でなくてはなりません。

「購入金を支払ったのに名義が移っていない」あるいは「名義を買主へ移したのに購入代金を受け取れいない」ということが起きないようにするためです。

ですから決済日に登記の書類が全て揃うように、事前に司法書士に相談し、準備を進めておく必要があるわけです。

まとめ

今回は土地と建物で名義が異なる不動産の売却方法を解説しました。

基本的に、土地と建物の名義が異なっていると、一般の個人に売却するのは困難です。

ただし、記事で紹介したように売却する方法はいくつかあります。

例えば、土地と建物の所有者双方が協力して、同時に売却する方法や、どちらかが土地(もしくは建物)を買い取り、名義を一本化してから売却する方法などです。

しかしどの売却方法も土地と建物の所有者、双方の交渉や話し合いが必要です。

ですから両者が仲違いしていて直接話し合えない場合や、とにかく自分の所有している建物、もしくは土地だけでも早く売却したい場合は、専門の不動産買取業者に依頼しましょう。

専門の不動産買取業者に売却してしまえば、もう一方の名義人との話し合いは買取業者が行ってくれます。

弊社AlbaLinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者として、記事で具体例を紹介したように、土地のみ・建物のみの買取実績が豊富にあります。

そのため、スムーズかつ高額で買い取ることができます。

土地と建物の名義が異なる家の処分でこれ以上頭を悩ませたくないという方は、今すぐ弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら