再建築不可物件を相続すると起こり得る6つのリスク

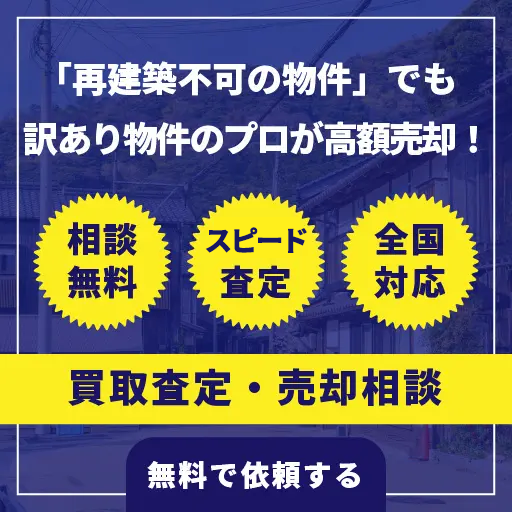

再建築不可物件とは、今ある建物を壊した場合に、新しく家を建てられない物件のことを指します。

建物が再建築不可となる理由はいくつかあります。

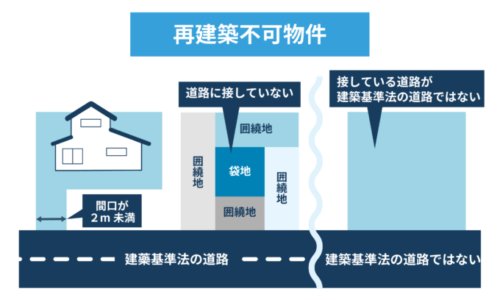

主な要因となるのは、建築基準法第43条の「土地の幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」といった接道義務を満たしていないケースです。

参照元:建築基準法第43条

十分な道幅が確保されていない土地は、消防車や救急車といった緊急車両が通れません。

消化活動や救助活動の妨げになるエリアであるため、建物の新設が禁止されているのです。

では、再建築不可物件を安易に相続する以下6つのリスクを解説します。

- 家屋が倒壊した際に二度と建築ができない

- 倒壊により「億単位」の損害賠償請求をされる

- 更地になると固定資産税が最大6倍になる

- なかなか売れない

- リフォーム費用が高額になる

- あなたが対処しないと子や孫に負の遺産を遺すことになる

家屋が倒壊した際に二度と建築ができない

再建築不可物件は、いまの家屋が倒壊して更地になると新しく家を建てられません。

これは自然災害によって倒壊した場合も同様です。

もし、相続した再建築不可物件に住んでいた場合、突然住居を失い、引っ越しを余儀なくされるリスクがあります。

仮に住んでいなくても、地震や水害などによって復旧できないレベルの損傷が発生すると、建て替えができないので更地にするしかありません。

再建築不可である更地の活用方法は、畑や家庭菜園、駐車場といった限定された用途に限られます。

自ら保有し続けるか、売りに出すかの2択となりますが、土地の使い勝手の悪さから買い手が付きにくいのが実情です。

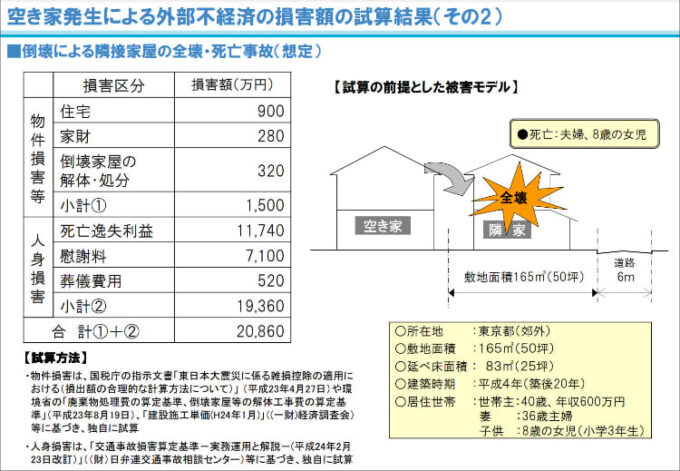

倒壊により「億単位」の損害賠償請求をされる

相続したまま放置された再建築不可物件が、倒壊して損害賠償請求をされる可能性があります。

再建築不可物件の多くは、建築基準法が制定された1950年頃に建築された築古物件です。

そのため、地震・台風などの自然災害をきっかけに倒壊し、周辺住民に危害をもたらす可能性が高めです。

日本住宅総合センターによる、過去の判例などを基に算出した損害賠償請求のシミュレーションでは、2億円を超える試算が公表されています。

過去には築40年ほどの住宅が豪雪により倒壊した事例もあり、築古物件の所有者にとって家の倒壊は他人事ではないことがわかります。

参照元:国土交通省|事例2) 積雪による空き家の倒壊・道路閉塞事例

相続して以降、適所リフォームなどで家屋を補強できないのであれば、再建築不可物件は相続しないほうが安全といえます。

更地になると固定資産税が最大6倍になる

前述したような倒壊リスクを回避するために、再建築不可物件に建っている老朽化した家の解体を考える方もいるでしょう。

ただし、再建築不可物件を解体すると、固定資産税が最大6倍になるリスクがあるため、更地にするか否かについては慎重な判断が必要です。

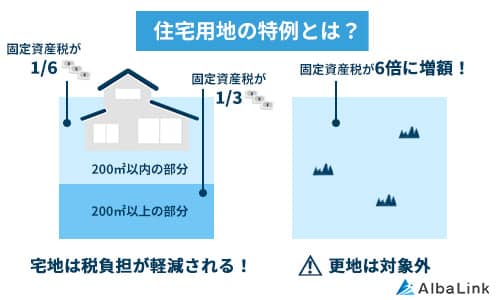

通常、宅地に対しては税の軽減措置である「住宅用地の特例」が適用されています。

この特例により、200㎡以下の部分は1/6・200㎡以上の部分は1/3まで評価額を減額して固定資産税が引き下げられています。

更地にすると宅地の扱いではなくなるため、住宅用地の特例が適用外になり、以下のように固定資産税が増額します。

| 建物あり | 建物なし |

|---|---|

| 約4万6,666円 / 年 | 28万円 / 年 |

このように、応急処置のつもりで再建築不可物件を更地にすると、翌年から税負担が重くなるため、慎重な判断が必要です。

なかなか売れない

再建築不可物件は、一般の不動産市場ではなかなか売れない実情があります。

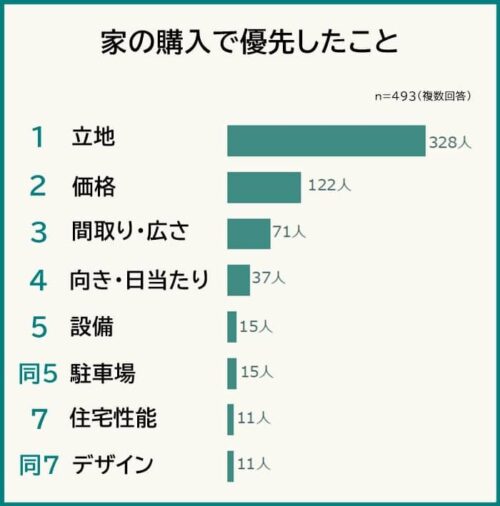

そもそも一般的に家を購入する人は、一度買った家に永遠に住むことを前提に物件選びをしています。

そのため、もし中古物件を買うのであれば、補強が必要な箇所にリフォームを行い、ライフスタイルに合った間取りにするためにリノベーションを施します。

購入したマイホームを子ども世代まで残したいと考える人もいるでしょう。

しかし、再建築不可物件は建て替えができません。

リフォームやリノベーションも手を加えられる範囲が決められているので、せっかく買った家が長持ちするという保証がないのです。

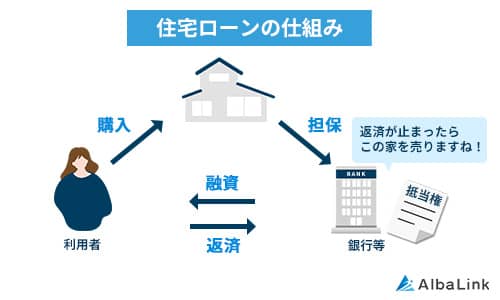

また、家を購入する人の多くは住宅ローンを利用するという点も懸念されます。

住宅ローンでは、不動産を担保に出すのが一般的です。

担保とは、なんらかの事情で利用者が返済できなくなった場合に、金融機関が担保を売却することで、融資額を補うものです。

つまり不動産の価値が融資額を上回っている必要があるのですが、再建築不可物件は、活用方法の制限があることから、総じて担保評価が低い傾向にあります。

住宅ローンが組めないと買い手がキャッシュで家を購入することになるため、購入機会を逃す原因となるでしょう。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

リフォーム費用が高額になる

再建築不可物件は、接道義務を満たしていないことからわかるように、大型車が通れない道路のスペースであることがほとんどです。

リフォームをするために必要な重機が入らないのであれば、リフォーム自体を業者側に断られる可能性があります。

仮に依頼できたとしても、機械で進める作業を職人の手作業で行うわけですから、当然費用は高額になります。

リフォームの内容によっては、新築物件の購入と変わらない工事費用になるでしょう。

あなたが対処しないと子や孫に負の遺産を遺すことになる

自身が相続して、活用・管理などの対処を怠っていると、子や孫に負の遺産を遺すことになります。

再建築不可物件が倒壊したり、維持費を支払い続けたりして、金銭的・精神的な負担を背負わせ続けてしまうからです。

親の代で処分しなかった負の遺産は子の世代へ受け継がれ、子が放置すれば孫世代へと相続を繰り返します。

こうした負の連鎖を断ち切るために、活用予定のない再建築不可物件は自身の世代で処分を完結するのが最善策といえます。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

再建築不可物件の所有・相続でお悩みの方はいつでもご相談ください。

もちろん、無料相談・無料査定のみの問い合わせも歓迎しております。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

相続した再建築不可物件の6つの処分法

相続した再建築不可物件の処分法は以下の6つです。

- 相続放棄する

- リフォームして活用する

- 空き家バンクを利用して売却する

- 自治体に寄付する

- 再建築可能にして売却する

- 再建築不可物件の専門買取業者に「現状のまま」売却する

それぞれ解説します。

なお、売却方法について詳しく知りたいという方は、再建築不可物件を売却するをご覧ください。

相続放棄する

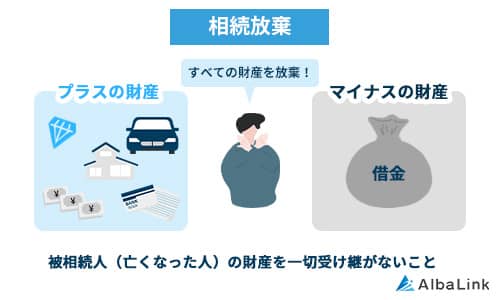

再建築不可物件を相続する前であれば、相続放棄するのも一つの手段です。

相続放棄とは、亡くなった人の財産または負債を相続する権利を放棄することです。

相続の発生から3ヶ月以内に、相続放棄の申述を家庭裁判所で行うことで、本来受け継ぐはずだった再建築不可物件を手放せます。

ただし、不動産だけを限定して放棄することはできません。

相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、故人のプラスの財産もあわせて相続ができなくなるのです。

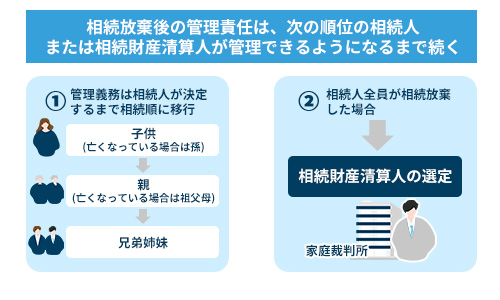

また、相続放棄をしてもすぐに再建築不可物件を手放せるわけではなく、管理者が見つかるまでの期間は管理責任が残ります。

ただし、2023年に民法が改正され、相続時に対象となる物件に住んでいるなど「現に所有している」状態でない場合は、管理責任は残りません。

さらに、法定相続人のなかで管理者が見つからなければ、家庭裁判所に向かい、「相続財産清算人」の選任が必要です。

相続財産清算人の選任には、すべての手続きが終了するまで、おおむね1年以上はかかります。

再建築不可物件に住んでいるなど現に占有している状態であれば、すぐに管理義務から解放されない点は注意しましょう。

相続放棄のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

リフォームして活用する

相続後にリフォームをして、相続人の誰かが住む、あるいは賃貸として人に貸すといった活用方法もあります。

ただし、再建築不可物件は大規模な改修工事が行えないため、老朽化が進行している場合はおすすめできません。

なぜなら、再建築不可物件はリフォームを行える範囲に限りがあり、建物の中で最も重要な基礎部分の改修工事が行えないからです。

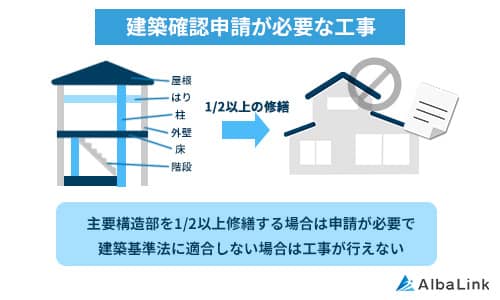

再建築不可物件がリフォームを行えるのは、建築確認申請が不要な範囲に限られており、施工内容を以下のボリュームに収める必要があります。

- 壁、柱、床、はり、屋根、階段など主要構造部の1/2以内の修繕と模様替え

- 防火・準防火地域外での10平方メートル以内の増改築と移転

老朽化している再建築不可物件は基礎部が弱っている可能性もあるため、適切なリフォームを行えない状態で賃貸活用をおこなうのは安全面からおすすめできません。

もし、入居者がいる状態で倒壊して入居者が亡くなってしまったら取り返しがつきません。

また、「倒壊により億単位の損害賠償請求をされる」で解説したように、損害賠償も高額になるため、金銭的リスクの観点からも避けたほうがよいでしょう。

再建築不可のリフォーム可能な範囲については、以下の記事で詳しく解説しています。

空き家バンクを利用して売却する

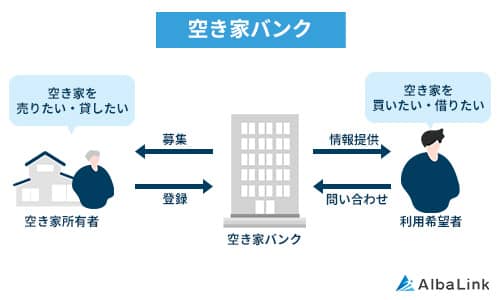

再建築不可物件を処分する手段として、空き家バンクを利用した売却も挙げられます。

空き家バンクとは、全国的に増加傾向にある空き家の利活用を促進する制度です。

自身の空き家情報を空き家バンクで公開してもらうことで、中古物件が欲しい方・移住したい方とマッチングできる可能性があります。

空き家バンクの登録は無料なので、自治体の担当窓口で登録の申請を行っておくことをおすすめします。

ただし、空き家バンクに登録されている物件は、再建築できる不動産も多く登録されている点は留意しましょう。

すでに築年数が経過した空き家で、かつ再建築不可物件だと空き家探しの候補から除外される可能性も高めです。

空き家バンクのみの利用で売却できる可能性は低いため、一つの方法として念頭に置いておきましょう。

空き家バンクを有効活用する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

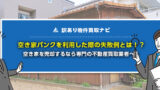

自治体に寄付する

自治体に申出をすることで、再建築不可物件を寄付できるケースがあります。

ただ、基本的には自治体が空き家・空き地を引き取るケースは稀です。

自治体が空き家・空き地を引き取ると、本来得られていた固定資産税が徴収できなくなるからです。

固定資産税は地域の公園・学校・道路を整備するなど、地域の利便性を高める目的で、毎年徴収されています。

そのため、自治体への寄付は「固定資産税が徴収できなくなるデメリット」を「空き家・空き地を受け取るメリット」が上回っていなければなりません。

寄付を受け入れてもらえやすいのは、ポケットパーク・防災広場用地・住民の交流場所など、公共的な利用見込みがある土地です。

実際に、神戸市では道路用地をはじめ、自治体が必要と判断した土地を平成29年度に8件引き取っています。

参照元:一般財団法人 国土計画協会|神戸市における土地の寄附受けの現状

ただ、同年度に寄付を断ったケースは24件であるため、寄付で処分する方法を期待しすぎてはいけません。

自治体によって対応は異なるため、空き家・空き地が所在する役所の担当窓口に相談してみましょう。

自治体に寄付を断られたときの対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

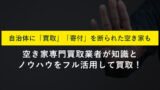

再建築可能にして売却する

再建築不可物件は、ほとんどのケースでは建築基準法の定める接道義務に違反していることが原因で建て替えを制限されています。

つまり、接道要件を満たす状態にすれば、建て直しができるようになるので、建物を再建築可能にして売却するという対策もとれます。

たとえば、

- 隣地を買い取って公道と接する面積を2m以上確保する

- 建築基準法第43条第2項に基づく認定を受ける

などです。

(敷地等と道路との関係)

第四十三条

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの引用元:e-Gov法令検索|建築基準法第43条第2項

要件が厳しく、すべての人が行えるわけではありませんが、該当する人は検討の余地があるでしょう。

詳しくは以下の記事で解説しておりますので、参照ください。

再建築不可物件の専門買取業者に「現状のまま」売却する

専門の買取業者へ、現状のままで売却する方法がもっとも実現性の高い対策でしょう。

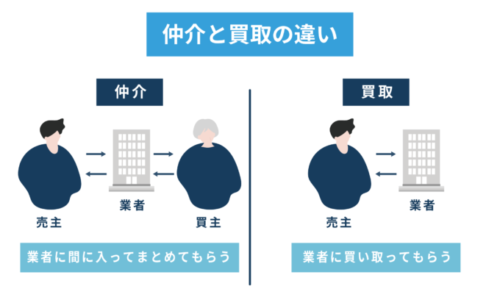

不動産売買には、「仲介」と「買取」の2つの業者があります。

不動産仲介は、売主の仲介業務のみを手伝う業者です。

一方で、不動産買取は物件を売主から直接買い取る業者で、買い取った物件を運用・再販することで利益を得ています。

両者の違いを以下の表にまとめました。

| 仲介 | 買取 | |

| 買主となる対象 | 一般の個人 | 買取業者 |

| 売却までの期間 | 買主が見つかり次第 | 1週間〜1ヶ月 |

| 売却の価格 | 相場価格程度 | 相場価格の7〜8割程度 |

| 売主の販売活動 | あり | なし |

| 修繕にかかる費用 | 売主が負担 | 業者が負担 |

仲介業者は相場価格で売却できるので、少しでも高値で売りたい人には向きますが、あくまで「相場価格で売れるほどの価値がある家」に限られます。

たとえば、駅から徒歩10分以内、築20年以内といった形です。

実際弊社がおこなったアンケート調査でも、マイホームの購入に際して「立地を優先する」と回答した方がもっとも多い結果となっています。

買取業者は、相場価格の7〜8割程度の売値にはなります。

なぜなら、本来売主が売り出し前に負担する修繕費用などを代わりに負担するからです。

そのため、比較的売れにくい物件も利益を見込めると判断されれば、そのままの状態で買取ってもらえます。

ただし、再建築不可物件のような特殊性のある物件を売却する場合は、買取業者のなかでも「再建築不可物件専門の買取業者」に相談することが重要です。

というのも、一般的な買取業者と専門の買取業者では物件の活用方法が異なります。

一般的な買取業者は、通常の中古物件の買取・再販・運用を行っているので、再建築不可物件のような特殊な物件の取り扱い経験がありません。

そのため、一般的な買取業者に売却を依頼しても買取を断られるか、買い取ってもらえたとしても安価になりやすい傾向にあります。

しかし、再建築不可物件の扱いに長けた専門の買取業者であれば、適正価格でスピーディーに買い取ってもらえます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、再建築不可物件の買取を積極的に行っております。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、再建築不可物件の買取を積極的に行っております。

年間5,000件のご相談(※)に対応している実績から、全力で金額をご提示させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

仲介・買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

アルバリンクなら再建築不可物件を現状で買取可能!

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような再建築不可物件を多数買い取ってきました。

たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市の再建築不可物件です。 この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。  また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。

また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。  このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。

これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼をする

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

再建築不可物件を相続する際の手続きの流れ

再建築不可物件を相続する際の手続きの流れは、以下の4ステップで行います。

- 遺産の種類と相続人の人数を確定させる

- 遺産分割協議を行い誰が相続するのか決める

- 相続登記を行う

- 相続税の申告・納付を済ませる

それぞれ解説します。

遺産の種類と相続人の人数を確定させる

まずは、遺産の種類を明らかにし、相続人の人数を確定しておきましょう。

ここを決めておかないと、後々になって、相続税の修正申告や遺産分割協議のやり直しなど、新たな手間が発生してしまう可能性があるからです。

故人の財産は、利用していた金融機関を特定し、残高証明書の発行を依頼しましょう。

残高証明書では、預貯金や利用状況を確認できます。

そのほか、故人の家宛の郵便物やメールなどを調べて、すべての財産をリストアップしましょう。

次に、相続人の人数を確定します。

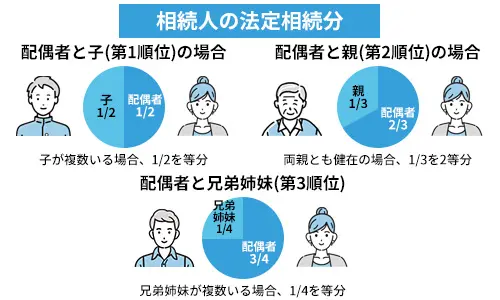

民法上、亡くなった人の財産を相続できる人の範囲・優先順位は定められており、範囲内にいる人を「法定相続人」と言います。

法定相続人になれる人物と、相続できる権利の優先順位は、以下のとおりです。

| 第1順位 | 配偶者と子ども |

|---|---|

| 第2順位 | 配偶者と親 |

| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 |

上位の順位者がいる場合、下位の順位者は相続人になることはできません。

亡くなった人に「配偶者」と「子ども3人」がいる例を挙げると、4人のみが相続人となり、故人の両親や兄弟姉妹は相続人ではなくなります。

相続人のなかで、誰も相続放棄をしないのであれば、このまま相続人の人数は4人で確定します。

なお、自身が受け継ぐ予定の法定相続分の割合について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

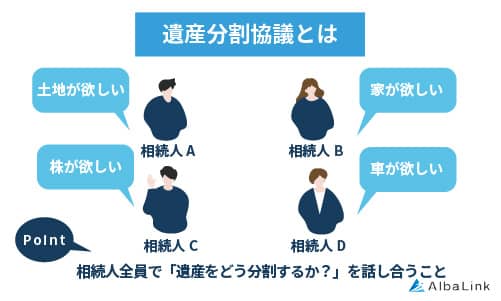

遺産分割協議を行い誰が相続するのか決める

遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分け方について話し合うことです。

遺言書がない場合、あるいは遺言書に遺産の配分が記載されていない場合は、遺産分割協議で相続人同士が自由に配分を決められます。

この際に注意したいのは、しっかりと分配方法を決めておくことです。

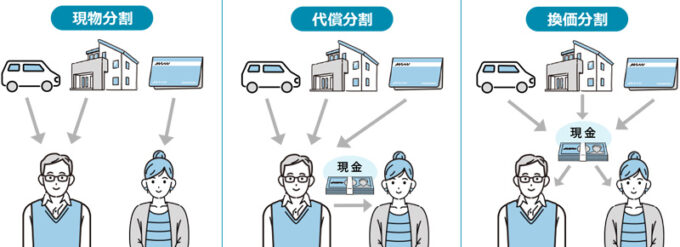

遺産分割の方法には、以下の4種類があります。

| 現物分割 | 相続財産をそのままの形で分配する |

|---|---|

| 換価分割 | 相続財産を売却して現金で分配する |

| 代償分割 | 相続財産をもらった人が、差額を現金で支払う |

| 共有分割 | 相続財産を共同で所有する |

上記のうち、不動産相続でトラブルになりやすいのは「共有分割」です。

共有分割により共有名義となった不動産は、誰か1人の意見では売却を決められません。

売却する場合には全員の同意が必要となるため、意見がまとまらず、売りたいときに売れない、といった可能性が出てきます。

不動産は、単独名義にした方がトラブルを避けやすいでしょう。

相続登記を行う

相続登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼するのがベターでしょう。

相続登記とは、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。

自分で相続登記をすると、費用を抑えられます。

しかし、遺産分割協議書や登記申請書の作成、各種証明書の提出など、労力と時間を大いに要するため、司法書士に依頼するのが賢明です。

くわえて、相続登記は令和6年4月より義務化されているため、相続を知った日から3年以内に手続きを完了する必要があります。

参照元:東京法務局|相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)

書類の訂正などがあると、その都度、不動産の所在地を管轄している法務局まで足を運ぶ必要があるため、手続きがスムーズに進みにくいでしょう。

司法書士であれば、10万円ほどの費用で相続登記を依頼できます。

また、司法書士への依頼費用の他に、登録免許税がかかります(詳しくは「登録免許税」を参照ください)。

手間をかけたくない方は、司法書士に依頼するとスムーズに相続登記が行えます。

相続税の申告・納付を済ませる

相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

上記の期間内に、故人の住所地の税務署に、相続人それぞれが納付を済ませる必要があります。

相続税の納付は、税務署の窓口以外では、郵送・e-Tax・金融機関・コンビニ・クレジットカードなどの方法でも納付可能です。

申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などが加算されるので、すみやかに納付を済ませておきましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

再建築不可物件を相続する際にかかる3つの税金

再建築不可物件を相続する際にかかる税金は以下の3つです。

- 相続税

- 登録免許税

- 固定資産税・都市計画税

寝耳に水で慌てないためにも、再建築不可物件の税金面についても相続する前に把握しておきましょう。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

税理士などの専門家とも連携があるため、税金に関するアドバイスやサポートも可能です。

無料査定は365日受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

相続税

相続税とは、被相続人から受け継いだ相続財産に対して課せられる税金です。

相続した遺産が再建築不可物件のみのときに発生する「相続税」は以下の計算式で算出します。

再建築不可物件の相続税評価額の計算方法

再建築不可物件の相続税評価額は、土地と建物を分けて算出します。

| 土地 | 土地の評価額を「路線価方式」と「倍率方式」のどちらかで算出する |

|---|---|

| 建物 | 「固定資産税評価額」を採用 |

再建築不可の土地の評価額は、不整形地に適用される「間口狭小補正率」があるため、通常の土地より「最大40%」ほど減少する傾向にあります。

※2:基礎控除額

※3:税率・控除額

最後に、再建築不可物件の「相続税評価額」から「基礎控除額」を差し引いた金額に、税率・控除をくわえて算出します。

相続税の税率は、遺産の額に応じて高くなる「累進課税制度」が適用されます。

そのため、再建築不可物件の評価額が高く、かつ相続人が少なかった場合には税額が高くなります。

相続税の速算表は以下のとおりです。

引用元:「相続税の税率」国税庁

たとえば、再建築不可物件の相続税評価額が3000万円・相続人が配偶者と子が2人だった場合の相続税は下記のとおりです。

このように、再建築不可物件の相続税評価額が基礎控除額を下回った場合、相続税は発生しません。

相続税が発生するか否かは、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で、法定相続人の数・相続財産を入力すれば判定できます。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の名義変更をするときに課せられる税金です。

相続登記の登録免許税の金額は、以下の計算式で算出されます。

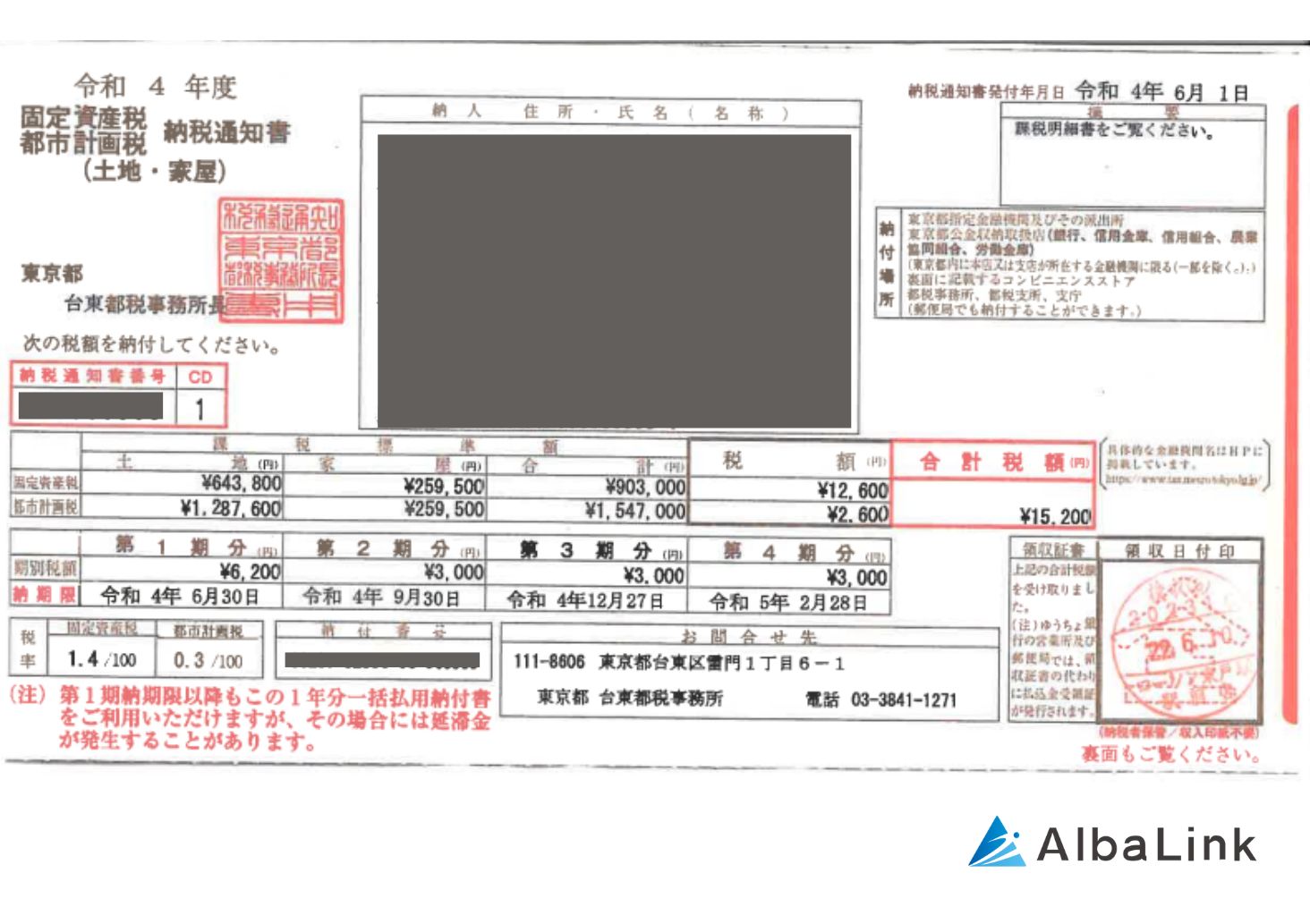

固定資産税評価額は、市区町村から4月〜6月に送付される固定資産税納税通知書で確認できます。

【固定資産税納税通知書の見本】

たとえば、土地の評価額2,000万円・建物の評価額1,000万円と記載があれば、下記が登録免許税です。

たとえば、土地の評価額2,000万円・建物の評価額1,000万円と記載があれば、下記が登録免許税です。

- 土地:8万円

- 建物:4万円

固定資産税評価額は、3年ごとに評価を見直す「評価替え」があるため、直近の固定資産税納税通知書で評価額を確認しましょう。

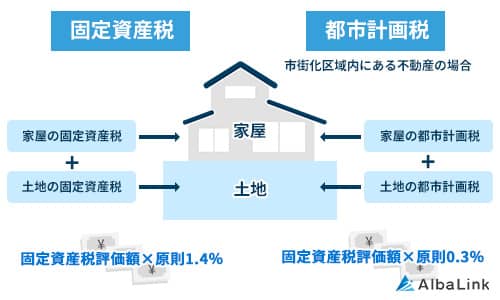

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、再建築不可物件を相続した翌年から毎年発生します。

上記は両方とも、毎年1月1日時点で不動産を所有する者に対して課せられます。

固定資産税・都市計画税の算出方法は以下のとおりです。

- 固定資産税:固定資産税評価額 × 1.4%

- 都市計画税:固定資産税評価額 × 3%

固定資産税評価額が2,000万円の場合、固定資産税は28万円・都市計画税は6万円となります。

上記の例では2,000万円で算出しましたが、固定資産税・都市計画税は土地・家屋で別々に計算が必要です。

どちらも固定資産税納税通知書に評価額・税額の記載があるので確認しましょう。

なお、土地の固定資産税は「住宅用地の特例」の適用があれば、上記の金額よりも減額されます。

もし、被相続人が固定資産税を滞納していた場合、相続人は支払い義務を承継するため、滞納の有無を確認したうえ相続するか否かを検討しましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

相続財産が再建築不可物件かどうか調べる方法

ここまで、再建築不可物件の処分方法や相続の流れについて紹介してきました。

ただ、この記事を読んでいる方の中には、そもそも自身が相続した土地が再建築不可物件なのか確証がもてない方もいるかもしれません。

そうした方のために、再建築不可物件に該当する土地なのか調べる方法を説明します。

相続した土地が再建築不可物件かどうか調べる方法は以下の2つです。

- 役所の建築課に確認する

- 不動産業者に確認する

役所の建築課に確認する

再建築可能かどうかを調べる1つ目の方法は、再建築不可物件がある地域の役所の建築家に確認することです。

確認に必要な書類は、以下の4つです。

- 登記事項証明書

- 公図

- 地積測量図

- 建物図面

上記の書類は全て、法務局で取得可能です。

必要書類を役所の建築課に持っていき、再建築不可物件かどうかを確認してもらいましょう。

不動産業者に確認する

再建築可能かどうかを調べる2つ目の方法は、再建築不可物件の取り扱いに長けている不動産会社に聞くことです。

不動産業者の買取実績については、公式サイトで確認できます。

専門の不動産会社に尋ねるとその後の、所有・売却に関するアドバイスもしてもらえるため、参考になるでしょう。

弊社AlbaLink(アルバリンク)へのお問い合わせでも、再建築不可物件に該当する土地かどうかを確認できます。

お問い合わせは365日受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

もちろん、再建築不可物件かどうかの確認のみのご連絡も大歓迎です。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

まとめ

今回の記事では、再建築不可物件を相続するリスクや対処法、相続手続きの流れについて解説しました。

「実家が再建築不可物件だけど、活用する予定がない」

「相続したけど、やはり手放したい」

こういったお悩みをお持ちの方は、弊社をはじめとする、専門の不動産買取業者にご相談ください。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも取り上げられました。

市場で安価に取引されたり、買取を断られたりしがちな再建築不可物件でも、適正価格での買取が可能です。

相続した再建築不可物件の所有・活用にお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら