私道持分ってなに?カンタン解説

「私道持分」と言われても、あまり聞き馴染みの無い言葉ですから、イマイチ理解できないという方もいらっしゃるかと思います。

というわけで、そもそも「私道」や「私道持分」は何を意味するのか、簡単に解説していきます。

私道持分についてすでにご存知の方は、私道持分の無い土地の売却は難しいからご覧ください。

なお、冒頭でもお伝えしたとおり、私道持分の無い物件は売却するのが困難ですが、「私道持分のない物件のベストな売却方法」にて、私道持分がない物件を確実に売却する方法をお伝えします。

私道持分の概要については、以下の記事でも詳しく解説しています。

私道には3種類ある

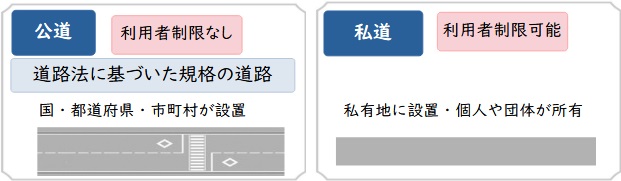

この記事では、私道は個人や団体などが所有している道路と定義します。

通行許可の権限も原則、私道の所有者にあります。

一方、国や自治体により指定もしくは認定された道路を公道と定義します。

例えば、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道などの道路法上の道路として規定される道路の事です。

参照元:e-GOV法令検索 | 道路法

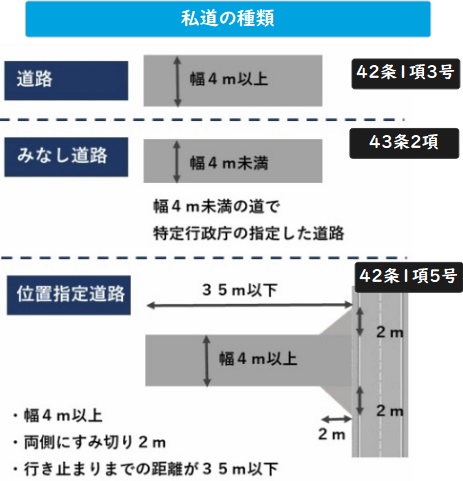

建築基準法上の以下3種類の道路は、ここでいう「私道」である場合があります。

それぞれの私道の特徴について見ていきましょう。

42条1項3号(既存道路)

42条1項3号(既存道路)は建築基準法の規定が適用された際、既に存在した道で、幅員が4m以上の道路を指します。

関連情報:e-Gov法令検索「建築基準法第四十二条1項3号」

道路法上の道路であり、市区町村・都道府県・国が認定・管理をしていいない私道です。

建築基準法の規定が適用される以前から存在するため「既存道路」と呼ばれています。

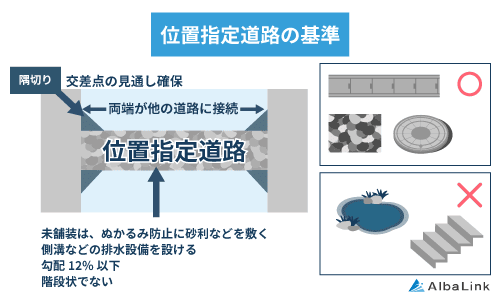

42条1項5号(位置指定道路)

42条1項5号(位置指定道路)とは、国や自治体以外の組織や団体でも建設することができる幅員4m以上の道路で一定の基準に適合するものを指します。

関連情報:e-Gov法令検索「建築基準法第四十二条1項5号」

道を築造しようとする者が、特定行政庁(都道府県知事や市町村長等)に申請し、指定を受けたものが位置指定道路となります。

位置指定道路について、再建築可能にする方法など、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

42条2項(2項道路)

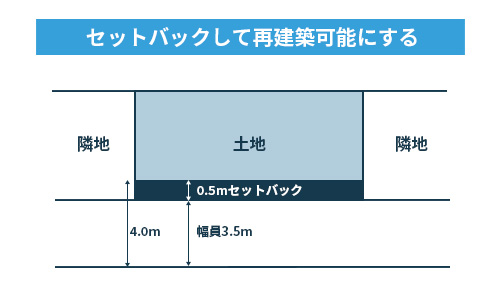

2項道路は、建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものです。

同法の規定によって「道路とみなす」とされていることから、「みなし道路」とも呼ばれます。

2項道路はその中心線から2mまでが道路とみなされ(建築基準法第42条第2項)、その範囲内に建築ができない(同第44条)。

みなし道路は、道の中心線から2mまでが道路とみなされます。

そのため、建て替えの際にはセットバックを行い、中心線から2mの幅を確保する必要があります。

道路、川またはその他の水路、岸または氾濫原、もしくはその他の防護が必要と見なされる場所から、建物またはその他の構造物を後退させること

ただし、セットバックを行うと、敷地が狭くなるため、建築可能面積が小さくなってしまうことにも留意が必要です。

セットバックの概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

https://wakearipro.com/setback-merit-demerit/

私道持分は「共有型」「分割型」の2パターン

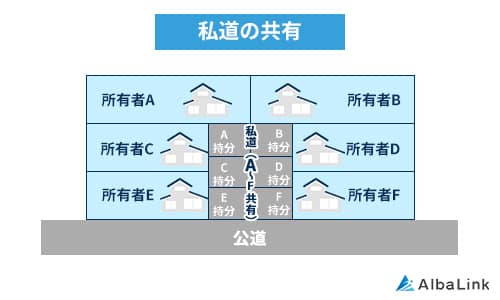

私道持分とは、私道を複数の人で所有している場合に、それぞれが持つ所有権の割合のことです。

原則として私道はその所有者および所有者が認めた人のみが利用できる道路であり、それ以外の人が通行するには所有者の許可が必要です。

ただし、建築基準法第42条1項5号に定められる「位置指定道路」や「みなし道路」に該当する場合は、道路としての公共性も期待されています。

そのため、私道所有者以外の通行を所有者が妨げることができない場合もあり、過去には判決も出ています。

参照元:裁判所 | 通行妨害排除

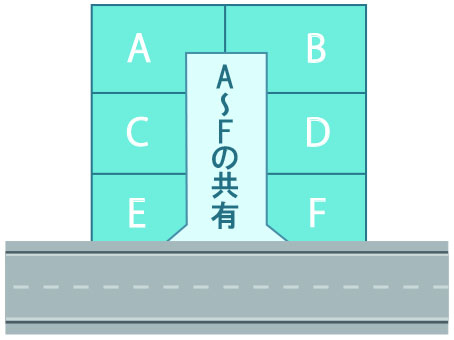

複数人の所有者で共有している私道は、権利の分け方によって以下の2つに分類されます。

以下、それぞれについて解説していきます。

①共同所有型

共同所有型は、私道全体を複数人で所有する方法です。

共同所有型は、私道全体を複数人で所有する方法です。

一般的には、私道に面する建物の数で等分した持分割合に設定することが多いようです。

たとえば、1つの私道を6戸の住宅で共有していて、それぞれの住戸の敷地面積が同じ場合の私道持分はそれぞれ6分の1ずつに設定されていることがあります。

共同所有型私道は民法第249条の共有物使用規定が適用され、同法第252条で保存・管理・変更(処分)などについての内容や要件が細かく定められています。

私道持分を有している住民が当該私道を通行する行為は保存(現状を維持する行為)にあたるので、他の所有者の承諾を得ることなく通行できます。

この中で特に係争事案になりやすいのが、上下水道管やガス管などの掘削工事を行うときです。

他の共有者に与える工事の影響が大きければ、共有者全員から承諾を得なければならないこともあります。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

工事の規模が大きく共有者全員からの承諾が必要な場合に、1人でも反対者がいれば工事はできず、活用方法を巡ってトラブルが起こることもあります。

なお、民法改正により、令和5年(2023年)4月からは共有の市道で行う変更行為のうち、軽微なもの(倒木の危険がある樹木の伐採など)であれば、管理行為と同様、共有者の持分の過半数の同意を得られれば可能となりました。

参照元:法務省|民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について

なお、共有所有型私道の保存・管理・変更の具体的な内容については下記の記事で解説していますので、あわせてご確認ください。

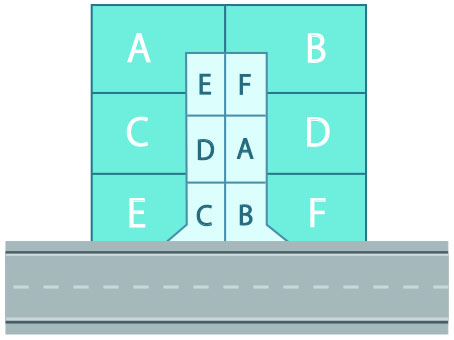

②分割型

分割型は、私道を所有者の数に応じて分筆(分割)する方式で、敷地の目の前の私道部分を共有するのではなく、離れた位置にある敷地を所有する形が一般的です。

敷地と自身の所有している私道持分が接続していると、私道部分に自転車や自動車を止めるなど、私物によって他人の通行を妨げるおそれがあるからです。

特に、敷地が公道に接している住民の私道持分は、公道から離れた場所にされます。

万一、公道に接する敷地と私道持分が接続しており、私道部分に私物を置かれてしまうと、私道の入り口に私物が置かれることになるため、私道共有者全員が迷惑するためです。

このように、分割型の私道では、公道に出る際に他の共有者名義の土地を通ることになるため、私道の使い方をめぐり、私道共有者同士でトラブルに発展することもあります。

ですから、通行料(無料であっても)やその他条件を明確に定めておく必要があります。

なお、共有している私道の権利や税金関係がどうなっているのか、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

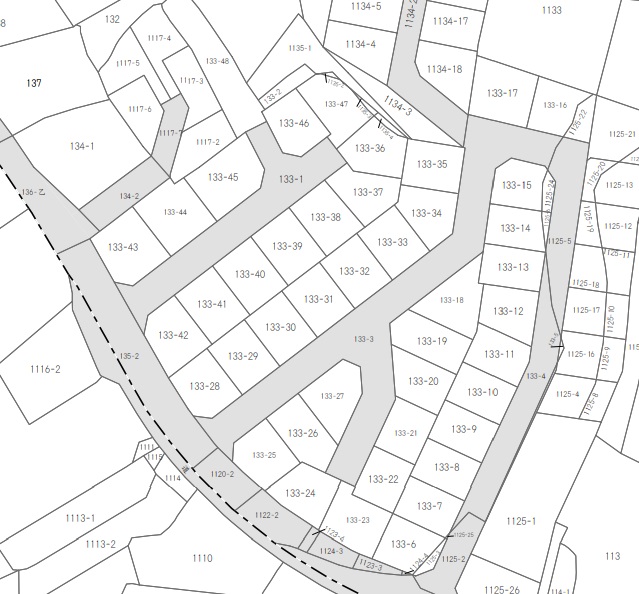

私道持分の有無は「公図」で確認できる

私道持分を調べるには、公図を利用します。

公図とは土地の大まかな位置や形状を表した図面のことで、法務局もしくはインターネット上で閲覧可能です。

公図サンプル

私道であれば公図に地番が記載されていますので、その地番の登録事項証明書(登記簿謄本)を取得することで、私道の所有者や持分割合などを確認できます。

法務局が管理している帳簿。不動産所有者の住所や氏名、物件の所在地・規模・構造などが記されている(下記、弊社資料参照)。

参照:登記情報提供サービス

【登記簿謄本の見本】

.jpg)

私道持分の有無を確認する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

私道持分無しの物件の売買はトラブルが懸念されて難しい

冒頭でもお伝えしたとおり、私道持分のない物件は、一般の買い手に対して売れにくいと考えられます。

理由をこれから詳しく説明しますが、私道持分のない物件は家から公道までを自由に行き来できないことや、私道共有者からの許可なしにはライフラインに関わる工事等を自由に行えないことが原因です。

私道持分のない物件が売れにくい理由を大きく分けると、下記の3つがあげられます。

私道持分のない物件が売れにくい理由

とはいえ、私道持分のない物件であっても、正しい方法を選択すれば売却は可能です。

具体的な方法は私道持分のない物件のベストな売却方法にて解説しております。

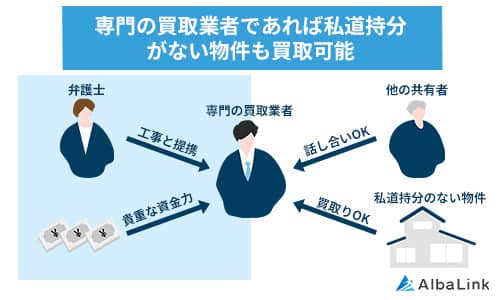

その中でも、最も確実に売却する方法は、専門の不動産買取業者に買取依頼をすることです。

専門の不動産買取業者であれば、私道持分がない物件であっても問題なく買い取れます。

弊社Albalinkも私道持分がない物件の買取を積極的に行っております。

私道持分がない物件をスムーズに売却したい場合は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)

>>【私道持分のない土地でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

では、この章ではまずは、私道持分のない物件の売却が難しい理由を、1つずつ見ていきましょう。

なお、私道持分で起こりやすいトラブル4選については、以下の記事で詳しく解説しています。

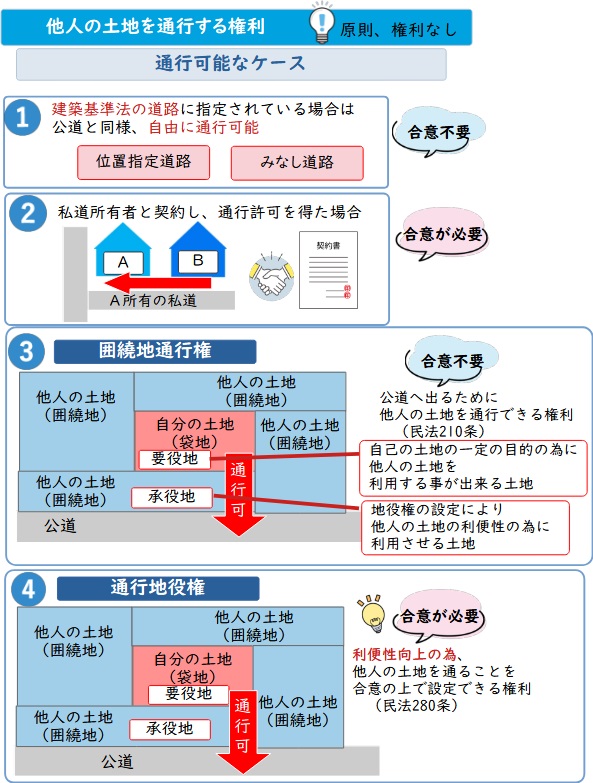

通行の承諾が必要

私道持分なしとは、その土地に接する道路が公道ではなく、接する私道の持分が付随していない状況を指します。

私道持分がない人が、家と外部を行き来する際は、第三者の土地を経由することになります。

その際、原則として、通行の承諾を私道の所有者から得る必要があります。

また、承諾を得る際に、通行料を請求されることもあります。

基本的には、私道の所有者が自由に通行の権利を定めることができるためです。

ただし、先述の最高裁判例のように、仮に私道の所有者から通行を妨害されても、それを排除する権利が認められることもあります。

判断しかねる場合には弁護士に相談すると良いでしょう。

また、これも先述致しましたが、該当道路が建築基準法上の道路(みなし道路など)に指定された場合は、道路としての公共性が求められるため、原則、私道所有者が通行人の通行を妨げることはできません。

しかし、建築基準法上の道路であっても、所有者が道路の整備負担などを理由に、自動車の通行を制限するといったことを主張した場合、役所は容認する可能性があります。

このように、私道持分がない物件は、私道所有者に通行の許可を得る必要があったり、私道所有者の意向で、通行が制限されてしまうなどのリスクがあるため、売却することが難しいのが現実です。

なお、弊社Albalinkではトラブル発生後の私道持分がない物件についても買取に対応しております。

弁護士をはじめとした士業と連携をとりながら、トラブルの解消と買取の両方を実現いたします。

強引な営業は行いませんので、無料査定・無料相談をお気軽にご相談ください。

>>【私道持分のない土地でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

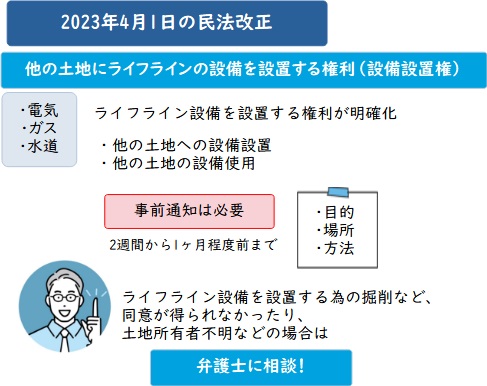

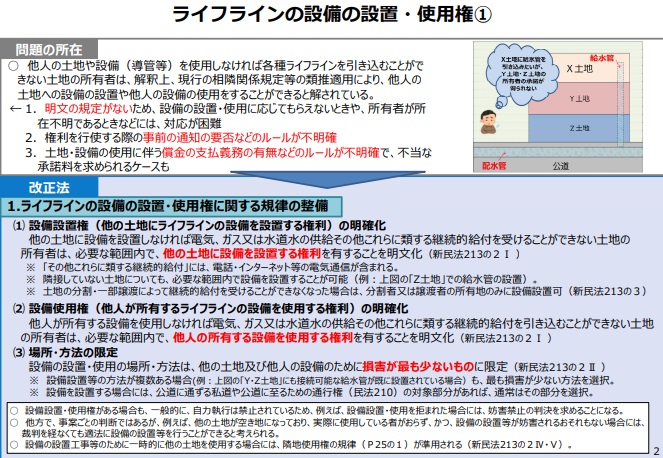

工事許可の承諾・承諾料が必要

ガスや水道などのインフラ工事を行うにあたって道路を掘削するには、原則として私道所有者の承諾が必要です。

私道所有者を含め、近隣住民と良好な関係を築けていれば心配はありませんが、そうではない場合、たとえば、古くなった水道管からの漏水が発覚し補修工事を行いたくても、私道共有者から承諾を得られず直せないといった事態も厳密にいえば起こり得ます。

前述した通行の承諾と同様、道路の掘削の承諾を得るために、私道の共有者に承諾料を支払わなければならないケースもあります。

しかし、法解釈上、所有者の承諾がなくても敷設はできるという判例も複数あるため、工事そのものができないということはほとんどないと考えられます。

関連事例:平成3年1月30日 福岡高等裁判所判決

ただし、裁判となると承諾を得るために行った交渉内容や過程を記録した証拠書類が必要となるため、余分な労力がかかることは間違いないでしょう。

引用元:法務省:民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂

住宅ローンの審査に通りにくい

私道持分のない物件は、担保価値低いため、購入時に住宅ローンの審査に通りにくくなります。

なぜなら、私道持分のない物件は、購入したところで私道所有者の承諾を得なければ生活に必要なライフラインに関わる工事が行えないなどのリスクがあるためです。

住宅ローンを組めなければ、たとえ条件の良い物件であっても、購入希望者が購入資金を用意できず、結局売却に至らなくなってしまう可能性があります。

私道持分のない物件のベストな売却方法

お伝えした通り、私道持分のない土地は一般の買い手から敬遠される印象があります。

上述した通り、自転車や自動車での通行、ライフラインの工事を行うにも、私道所有者からの許可等を得る必要がありますし、たとえ購入したくても担保価値の低さから購入希望者が住宅ローンを組めず諦めてしまうこともあるからです。

とはいえ、私道持分のない土地であっても、方法によっては確実に売却できます。

というわけで、この章では私道持分のない土地を売却する下記3つの方法をご紹介していきます。

結論から言うと、なかなか買い手が見つからない、早く手放してしまいたい方には3つ目の専門の買取業者にそのまま直接売却する方法をおすすめいたします。

詳細は後述しますが、手間も費用もかけることなく、私道持分のない状態のまま1週間から1ヶ月程度で物件を売却できるからです。

弊社では、私道持分のない土地も積極的に買い取っており、スピーディに買取可能です。

全国を対象に査定、買取を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【私道持分のない土地でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

では、私道持分のない土地を売却する3つの方法について、それぞれ見ていきましょう。

私道持分を購入してから売却する

共有型の私道であれば、共有者の1人から私道持分を1%でも買い取れれば、私道を利用する権利を得られますから、物件の買い手がつきやすくなります。

ただし、他の共有者と普段交流がない場合や、関係が悪い場合などは、私道持分の買取を拒否されることもあります。

そうした場合は、専門の不動産買取業者への売却をお勧めします。専門の不動産買取業者であれば、私道持分がない物件でも買い取ってもらえます。

弊社Albalinkでも、私道持分がない物件の買取りを積極的に行っております。

売却しようにも、私道持分を取得できずにお困りの方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【私道持分のない土地でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

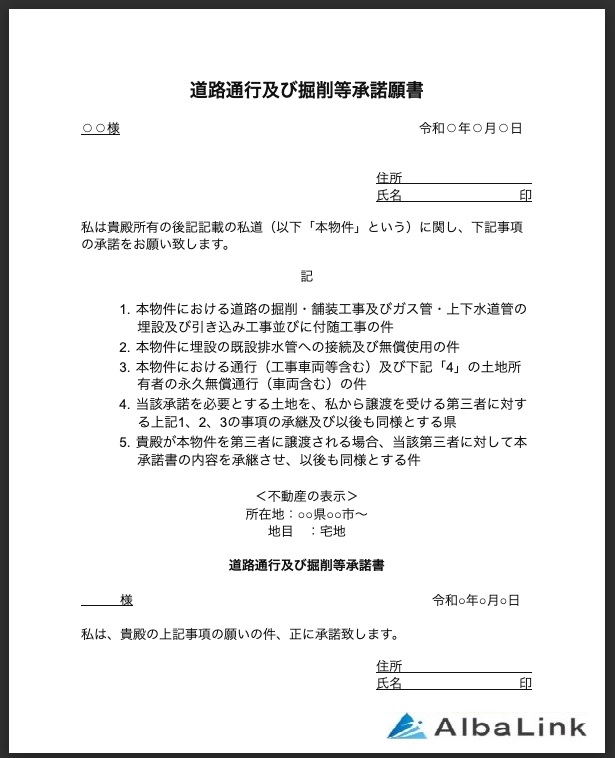

承諾料(ハンコ代)を払い、通行・掘削承諾書を得てから売却する

共有型、分割型のいずれであっても、前述した「通行承諾書」「掘削承諾書」があれば、私道の通行や掘削工事を行えるようになります。

売主の得たこれらの承諾は買主に対しても有効ですので、私道持分の無い物件を売却しやすくすることが可能です。

ただし、通行・掘削に関わる全ての私道持分の所有者から承諾を得る必要がありますから、私道の共有者が多いほど困難を極めます。

承諾する代わりに承諾料(ハンコ代)を支払ってほしいといわれるケースも十分考えられます。

専門の買取業者にそのまま直接売却する

専門の買取業者は、私道持分がない物件もそのままの状態で買い取れます。

専門の買取業者は、私道持分がない物件であっても、価値を見出し、再販・運用するノウハウがあるためです。

また、購入後の私道所有者との話し合いも、弁護士と提携していることが多いため、問題なく対応できます。

さらに、購入に必要な資金も豊富に用意していますから、住宅ローンを組めるかどうかは関係ありません。

提示した査定価格に売主が同意さえすれば、すぐさま買い取ることができます。

以上のことから、専門の買取業者に依頼すれば、売主は費用や他の共有者との交渉等の手間を一切かけることなく、私道持分の無い物件を1週間から1ヶ月程度で手放すことが可能です。

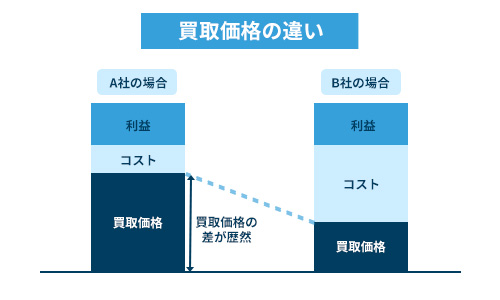

ただし、買取業者によって得意不得意がありますから、すべての業者が私道持分の無い物件の買い取りに応じてくれるわけではありません。

また、業者によって活用方法は異なるので、買取価格にも当然、大きな差が出ます。

そこで、私道持分のない物件の売却を依頼する買取業者を選ぶ際は、訳あり物件の扱いに特化した不動産買取業者かをホームページでチェックし、複数社に査定を依頼して比較してから決めましょう。

その点、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の不動産買取業者であり、そのことをホームページにも明記しております。

私道持分のない物件の弊社の買取事例

弊社は、訳アリ物件専門の不動産買取業者として、他社が買い取ることができないような私道持分のない物件でも、積極的に買い取っております。

その一例を紹介します。

相続した家が、私道持分のない物件でした。

そのため、売却しようとしても、どの不動産屋でも取り扱いを断られてしまいました。

そんな時、偶然ネットでAlbalinkさんを見つけ、藁にもすがる思いで相談しました。

Albalinkの担当者さんは、私の話を親身に聞いてくださり、私道持分がないにも関わらず、600万円で買い取ってくださいました。

また、初めての不動産の売却でわからないことだらけでしたが、こちらの質問にもレスポンスよく答えてくださり、気持ちよくやりとりできました。

Albalinkさんには本当に感謝しています

上記のお客様以外にも、弊社は訳アリ物件専門の買取業者として、一般の不動産屋や、他の買取業者が扱えない物件を多数買い取っており、お客様からたくさんの感謝のお言葉を頂いております(下記Googleの口コミ参照)。

弊社にご依頼頂けば、蓄積してきた経験や活用ノウハウを活かし、お客様のご希望に添えるよう、全力で対応させていただきますので、ぜひご連絡ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【私道持分のない土地でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

まとめ

この記事では、私道持分の概要や、私道持分のない物件を売却する方法をご紹介してまいりました。

私道持分には法律的な制約があり、私道持分を有していない場合は、私道所有者の許可なくライフライン工事できない可能性がある、通行のために使用料の支払いが発生する可能性があるなどの購入に対する不安材料がぬぐえません。

となれば、一般の買い手には当然、売れにくくなってしまいます。

もちろん、私道所有者との関係構築が円滑に進めば問題はないですが、一筋縄ではいかない状況が発生することもあるでしょう。

ですから、私道持分がない物件を売却する場合は、専門の不動産買取業者に依頼することをお勧めします。

専門の不動産買取業者に売却すれば、あなたは一切の手間や費用をかけることなく、私道持分のない物件を手放すことが可能です。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、私道持分のない物件など、いわゆる訳あり物件を積極的に買い取っており、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。

どのような物件も、査定価格をご提示致しますので、私道持分のない物件の売却をご検討中の方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら