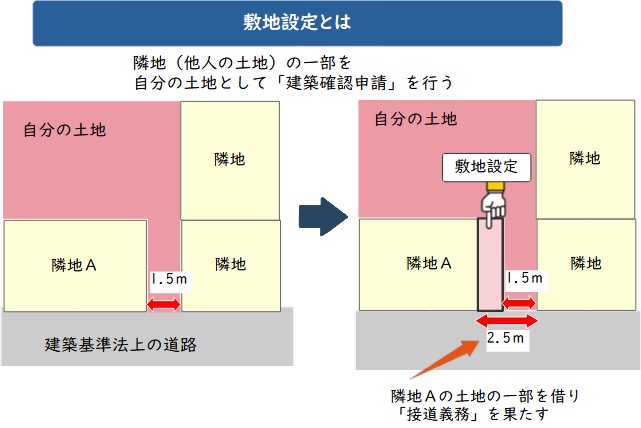

「敷地設定」は、他人地を自分の敷地として建築確認申請をおこなうこと

敷地設定とは、「他人の土地(他人地)を自分の敷地として建築確認申請を行うこと」です。

詳しくはこれから解説しますが、土地の広さや形状等によって建築や建て替えを認められなくても、敷地設定してから建築確認申請し、自治体から許可を得られれば建築や建て替えが可能になります。

敷地設定によって他人の土地を自分の敷地として申請する際、その土地所有者からの同意は建築基準法上、必要ありません。(理由は後述します。)

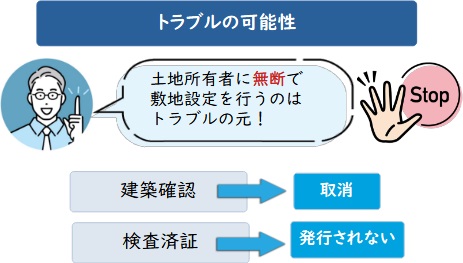

ただし、土地所有者に無断で敷地設定してから建築確認申請を受けても、のちに交付されていた建築確認が取り消されたり、建築後に建築基準法上の建物として認めてもらえないこともあります。(敷地設定によるトラブルや注意点については、以降の章をご覧ください。)

というわけで、この章では敷地設定の概要を、下記の流れに沿って解説していきます。

建物を建てるには建築確認申請が必須

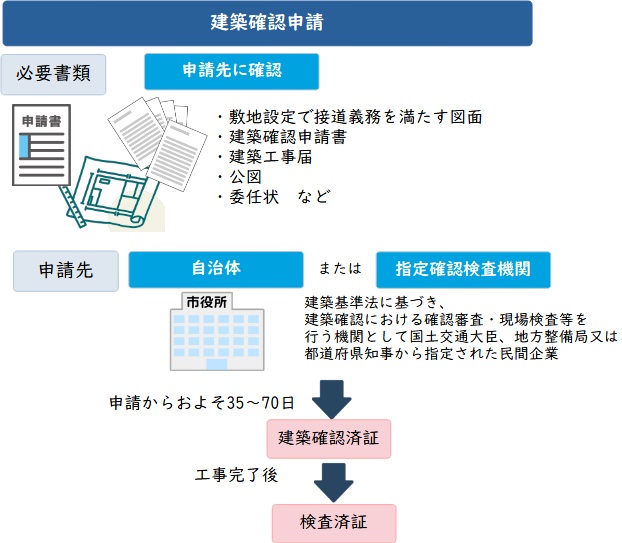

先ほども少し触れましたが、そもそも建物を建てるには、建築確認申請が必須です。

建築確認申請は、「建築基準法に合致しているかの確認」を自治体にお願いするための手続きです。

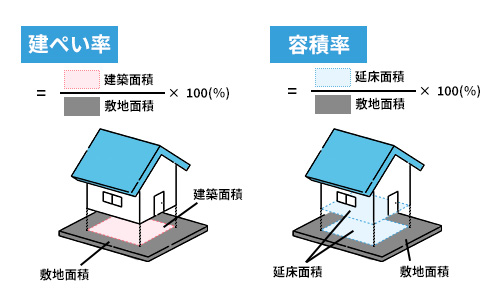

建築確認では、自治体の指定を受けた指定確認検査機関が、建築基準法で定められた建ぺい率や容積率、北側斜線規制、採光などを、建築予定の建物がクリアしているかをチェックします。

- 建ぺい率

- 敷地面積に対して建物の建築面積が占める割合(建築面積/敷地面積×100)。土地ごとに上限が定められている。

- 容積率

- 敷地面積に対して建物の延床面積が占める割合(延床面積/敷地面積×100)。建ぺい率と同様に、土地ごとに上限が定められている。

- 北側斜線規制

- 建物北側の土地への日照を確保するため、建築基準法によって建物の高さ制限が定められている。

- 採光

- 住居者の健康や衛生面を考慮して、自然の光を建物に取り入れられる開口部(玄関、勝手口、窓など)を、床面積の7分の1以上設けるよう定められている。

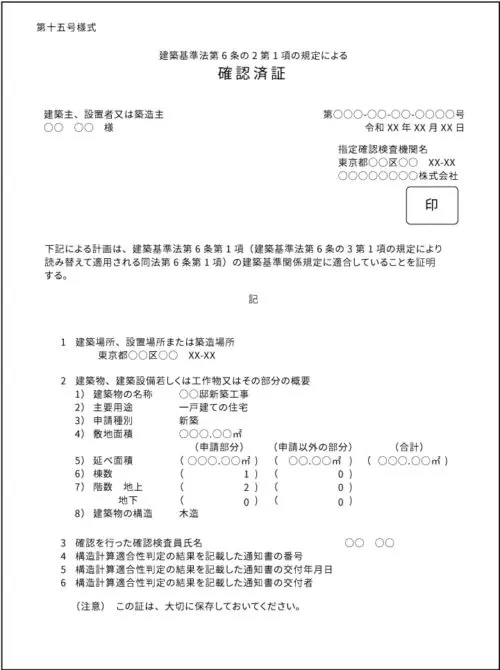

この建築確認を受けなければ「建築確認済証」が交付されず、工事を開始できません。

建築費用の融資を受けることも不可能です。

自治体による申請書類の確認をクリアして建築確認済証を受け取れれば、工事をスタートできます。

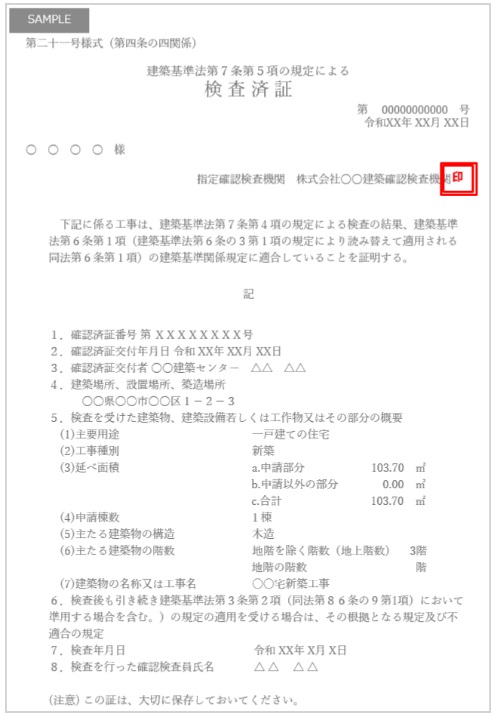

工事完了後には担当者が現地で図面通りの建築が行われているかを確認し、問題がなければ「検査済証」が交付されて、入居できるようになります。(詳細は敷地設定をして建築確認申請をおこなう流れで紹介しております)

建築した建物の売却時には、「建築確認済証」「検査済証」の両方が無いと、法律に適合した建物であることを証明できず、建物の売却額が低くなります。

建築確認済証サンプル

検査済証サンプル

敷地設定によって再建築不可の土地を再建築可能にできる場合がある

敷地設定をおこなうことによって、再建築不可の土地を再建築可能にできる場合があります。

どういうことなのか、順を追って説明していきます。

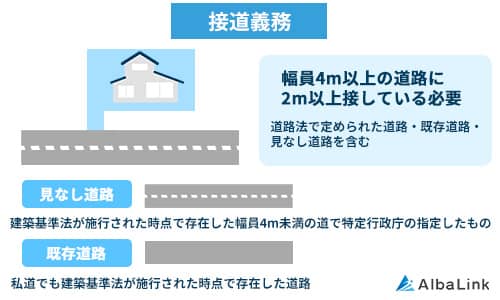

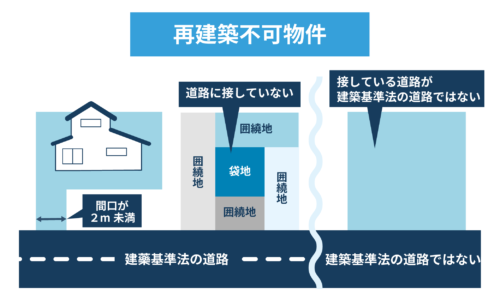

前提として、建築基準法で定められた「接道義務」を満たさない土地は、建物を建てたり既存建物を建て替えたりできません。

このような物件を、再建築不可物件と言います。

幅員4m以上の道路に土地が幅2m以上接していること。建築基準法により、昭和25年から施行。

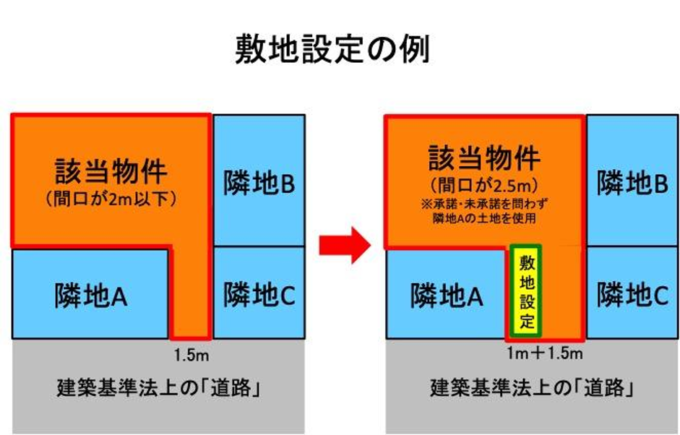

ですが、接道義務をクリアできるよう敷地設定を行い、建築確認申請が自治体に認められれば、再建築可能になります。

例えば上図のように敷地設定により間口を2メートル以上確保し、建築確認申請をおこない、自治体から認められれば再建築が可能になります。

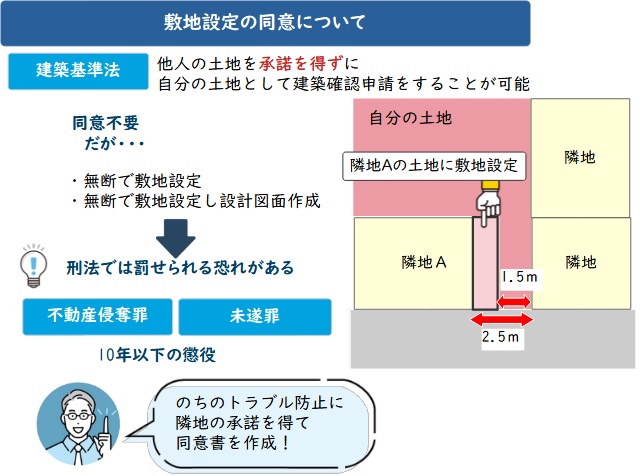

敷地設定に土地の所有者からの同意は「建築基準法上」不要

先ほど少し触れた通り、敷地設定によって他人地を自身の土地としてから建築確認申請をおこなう際、他人地所有者からの同意は「建築基準法上」不要です。

というのも、建築基準法には「自分の名義で登記した土地にしか建物を建ててはならない」といった趣旨の条文はなく、借地や占有地でも建築は可能なのです。

建築基準法に則っておこなわれる建築確認申請は、「建物の構造が建築基準法に適合しているか否かを確認する」ものであり、土地の所有に関する権利や適合性は確認されません。

極端な例で言えば、無断占有の土地を建築確認申請の図面で「自分の土地だ」と主張した申請書が自治体に提出された場合でも、図面や書類に問題がなければ建築確認済証が交付されます。

ただし、土地所有者からの同意が建築基準法上では不要でも、無断で敷地設定をおこなえば、のちにトラブルに繋がるおそれがあります。(実際のトラブル例は敷地設定は違法?近隣トラブルに注意にて後述)

最悪の場合、土地所有者に無断で敷地設定をおこなった人は、「不動産侵奪罪」として刑事罰を受け、10年以下の懲役に処される場合があります。

また、土地所有者の同意なく、他人の土地(他人地)を自身の土地とした設計図面を作成すると、「未遂罪」によって処罰される可能性もあります。

このように、土地所有者に無断で敷地設定することが建築基準法で違法でなくても、刑法によって罰せられるおそれもあります。

敷地設定する際には必ず土地所有者から同意を得ておこないましょう。

敷地設定をして建築確認申請をおこなう流れ

敷地設定をして建築確認申請をおこなう基本的な流れは、下記の通りです。

実際の細かな流れや必要書類の形式等は、自治体の窓口やホームページで確認してみましょう。

- 建築士に依頼して、建物の建築計画を立てる

- 敷地設定をおこないたい土地(他人地)の所有者から同意を得る

- 接道義務を満たすよう、他人地を自身の土地として図面を書き換える

- 建築確認申請書(自治体のHPから)や図面等を用意し、自治体の窓口に提出する

- 申請書類をもとに、自治体(又は指定確認検査機関)が建築確認をおこなう

(建築確認にかかる期間:およそ35日~最長70日) - 建築確認の結果、申請内容に問題が無ければ、自治体から「建築確認済証」が交付される

- 工事完了後、自治体から完了検査を受ける。問題が無ければ、「検査済証」が交付される

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

【事例付でご紹介】敷地設定が招くトラブル

お伝えしてきた通り、敷地設定を行うと、極端な場合は図面を書き換えるだけで再建築不可物件を活用できる可能性が出てくるので、魅力的な選択肢に映るかもしれません。

しかし、敷地設定には大きなリスクが潜んでいます。

敷地設定で自身の土地としたい他人地所有者からの許可の有無や、地域の条例によっては、敷地設定をしても建物の建築が認められないことや、建てた建物を合法とみなされなくなるのです。

では、実際に起きた例とともに、敷地設定によるトラブルの具体的な内容を見ていきます。

敷地設定をおこないたい方は、後述する敷地設定を行う際のポイントを参考に、トラブルを回避するようにしましょう。

【トラブル例1】無断の敷地設定で交付された建築確認申請が取消しに

東京都A区の住宅街において道路に接していない物件の所有者Xが、自宅の建て替えの際に建築基準法第43条の接道義務を満たしていないことから、接道している私道を自分の敷地として設計図面を設計者に作成させました。

これを受け取ったA区は設計図面の内容に問題が無いとして確認交付を行い、建築工事が開始されました。

しかし、土地の所有者Yがこれに気づき事実を確認したところ、無許可で自分の土地を他人が勝手に敷地として工事を進めていることが判明しました。

YはA区の建築審査会に建築確認の取り消しを求める審査請求を行い、A区は確認を取り消しました。

すると、建て替えができなくなったX氏が区を相手に提訴しましたが、東京地裁はX氏の訴えを退け、建て替えの計画は頓挫してしまいました。

X氏は当初、Y氏に建て替えの際に土地の敷地利用を依頼したものの、これを拒否されてしまっていたという経緯があります。

にも関わらず工事が始まったことを不審に思ったY氏の調べによってこの事実が明らかになりました。

無許可で他人地を使用した場合、このように時間と費用面で大きな損害が出てしまう可能性があることを十分に注意しなければなりません。

【トラブル例2】「敷地境界の整備に関する条例」による検査済証の不交付

大阪府のB市では無許可の敷地設置を防止するために市の条例で「建築物の敷地境界は、縁石等により明確にしなければならない」と定めました。

B市で再建築不可物件の建て替えを考えていたZ氏は、接道する私道を自分の土地として図面を作成して建築確認申請を行ないました。

B市の建築審査会では図面の内容に問題は無かったものの、私道の境界を明らかにするために敷地部分に縁石を埋め込むことを条件とした修正を指示し、縁石を書き入れて提出した修正図面により建築確認が交付されました。

しかし実際には土地所有者に許可を取っておらず、建築工事が完了した段階でも縁石が埋められることはありませんでした。

工事が完了して完了検査が行われたものの、建築確認で指示された縁石の設置が行われていないため、完了検査の検査済証が交付されませんでした。

「敷地境界の整備に関する条例」が無ければ問題は起こらないとして、これを不服としたZ氏はB市を提訴しましたが、この訴えは退けられてしまいました。

国で定められた法律ではなく、市が独自に定めた条例でも、法令に違反しない範囲であれば、その市内で法律と同じように効力があることは地方自治法でも定められています。

参照元:e-GOV|地方自治法 第14条

他の市町村であれば問題がなくても、「敷地境界の整備に関する条例」が制定されている自治体では無許可の敷地設定を行うと建築確認が下りなかったり、今回の事例のように完成検査を通らず建物が使用できないリスクがあります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

敷地設定の同意を得る際に知っておきたいポイント

お伝えしてきた通り、土地所有者に無断で敷地設定すること自体は可能でも、近隣とのトラブルを招くことや、刑罰の対象となることがあります。

結局のところ、土地所有者から敷地設定の同意を得ることは必須なのです。

というわけで、この章では、土地所有者から敷地設定の同意を得る際に知っておきたいポイントを簡単に解説していきます。

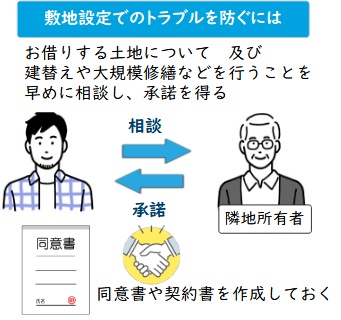

土地所有者に早めに相談しておく

敷地設定を検討しているなら、建て替えの計画を進めるタイミングではなく、入居や相続等によって再建築不可物件を手に入れた時など、なるべく早い段階から土地所有者に相談しておきましょう。

当然の事に聞こえますが、私道を介して接道している再建築不可物件などでは、私道所有者から敷地設定を拒否されるケースも実際に存在しています。

なるべく早めに土地所有者に相談し、日ごろのコミュニケーションも良好であれば、スムーズに敷地設定の同意を得られる可能性はアップします。

土地所有者からきちんと同意を得て、トラブルなく敷地設定をおこなえるよう、備えておきましょう。

私道に面している再建築不可物件の注意点等については、下記記事をご覧ください。

契約書や同意書を交わしておく

土地所有者から敷地設定の同意を得られたら、有償・無償を問わず契約書や同意書を交わしておきましょう。

書面を交わし、土地所有者が相続等で変更になっても敷地設定ができるように対策しておかないと、所有者が変わった場合に同意を無かったことにされる可能性があるからです。

土地所有者からの同意があることを住宅ローン審査時に証明できる

敷地設定は建築確認申請では問題ありませんが、銀行の住宅ローンの審査時に、他人地を勝手に自身の敷地としたことが発覚すれば、住宅ローンの審査に通過できないおそれがあります。

これは法的根拠というよりは信義則の問題で、他人の土地(他人地)を勝手に使う人間に大金を貸すことはできないという、ごく当然の感覚です。

土地所有者と交わした同意書によって、土地所有者の同意のうえおこなった敷地設定であることを金融機関に証明することで、融資を受けられなくなるリスクを回避しましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

敷地設定以外の再建築可能にする方法3選

敷地設定の同意が得られなくても再建築可能にする方法として以下の3つがあります。

- セットバックを行う

- 隣地を購入または借りる

- 隣地と等価交換する

いずれも費用や時間がかかる方法ではありますが、「再建築可能にして今の土地に住み続けたい、活用したい」という方はぜひご確認ください。

なお、再建築不可物件を建て替えられるようにする方法の詳細は、下記記事でも解説しております。

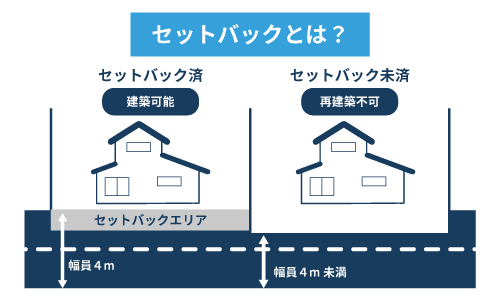

セットバックを行う

接道義務を果たせず再建築不可となっている場合、セットバックにより再建築可能にすることができます。

幅員が4m未満の道路に接する土地を、道路の中心線から2m以上下げることで、接道義務を果たし、再建築可能の土地とすること。

ただし、セットバックを行うには半年以上の期間と10万円~50万円ほどの費用がかかります。

また、セットバックを行うと、敷地が狭くなるため、建て直した際、現在と同じ大きさの家を建てることはできなくなります。

ただ、この方法は敷地設定のように隣人の協力は不要なため、費用と時間がある人は検討してもいいでしょう。

なお、セットバックについては以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。

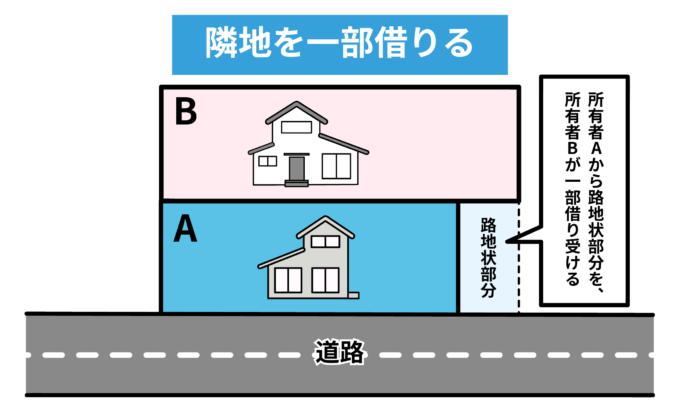

隣地を購入または借りる

隣地の一部を購入、または借りることで再建築可能にすることもできます。

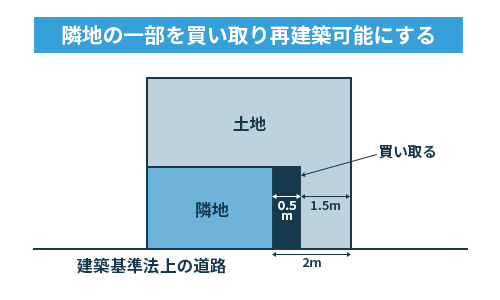

下図のように隣地の一部を買い取り、間口を2m以上確保することで再建築可能にすることができます。

また、建築確認申請の時だけ隣地を借りることでも再建築可能にできます。

ただし、いずれの方法でも隣地所有者の同意と購入費や貸借料がかかります。

しかし、隣地所有者にとっては、敷地設定では自身に何の得もありませんが、買取や貸し出しであればお金が手元に入ってくるため、同意してくれるかもしれません。

特に隣地を借りる場合、建築確認申請が通ったあと、借りた土地は返却することになるため、隣地所有者は何も失わず賃借料を手にすることができます。

費用を払ってでも再建築可能にしたい場合は、買取や借り受けることを隣地所有者に申し出てみましょう。

なお、購入費用や賃借料は隣地所有者と相談して決めることになります。

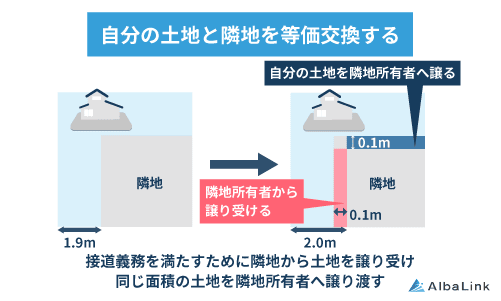

隣地と等価交換する

隣地と土地を等価交換することで、再建築可能にすることもできます。

下図のように、隣地を譲り受けて再建築可能にする代わりに、自身の土地の一部を隣地所有者へ譲り渡す方法です。

この方法も隣地所有者の同意が必要ですが、費用はかかりません。

ただし、自身の敷地に隣地所有者に譲り渡せるだけの余裕がなければ実現できません。

再建築不可であるものの、敷地に余裕がある場合は、隣地所有者に等価交換を持ち掛けてみても良いでしょう。

敷地設定の同意を得られない場合は売却を検討しよう

お伝えしてきた通り、トラブル無く敷地設定をおこなうには、土地所有者からの同意が必須です。

同意を得られない場合、敷地設定以外にも土地を再建築可能にする方法はありますが、隣地の購入やセットバック工事など、どの方法も手間や費用がかかります。

ですから、「土地活用のために手間や費用をかけたくない」「いっそのこと再建築不可のまま売却したい」という方は、専門の不動産買取業者に相談してみましょう。

建築基準法を満たさない土地であっても、再建築不可等も扱う専門の買取業者であれば問題なく買い取ってくれます。

専門の買取業者は再建築不可物件を活用して利益を生み出す独自のノウハウを持っているためです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も敷地設定の同意が取れない再建築不可物件を数多く買い取っています。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者として、フジテレビの「newsイット!」でも紹介されたことがあります。

「敷地設定の同意が取れず困っている」「再建築可能にするのに費用や時間がかかるなら手放したい」という方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

これまで蓄積してきた知識や経験、活用ノウハウを活かして、お客様のご希望に沿って物件を買い取れるよう、弊社担当者が全力で対応いたします。

もちろん、売却を前提とせず、土地の活用に関するご相談のみでも大歓迎です。まずはお気軽にお問い合わせください。

なお、以下の記事では再建築不可物件を売却する方法を詳しく解説しています。

併せて参考にしてください。

まとめ

ご紹介した通り、敷地設定は再建築不可物件を活用するための有効な方法ですが、土地所有者の同意を得ないと、建築時や完成後に大きなトラブルを抱えることになります。

トラブルを避けるためにも、土地所有者からの必ず同意を得て、同意書を交わしておきましょう。

敷地設定をしたい土地所有者からどうしても同意を得られない場合や、そのほか活用のための手間や費用をかけたくない方は、専門の買取業者に依頼して、そのまま買い取ってもらうことをおすすめします。

ここまでご案内してまいりました、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、活用の難しい土地も積極的に買い取っております。

売却を前提とせず、土地活用に関するご質問もお答えできますので、お気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら