未成年者は単独で不動産売却ができない

未成年者は、民法により単独で売買等の法律行為をできないことになっています(民法5条1項)。

未成年者は判断能力が未熟であり、本人に任せると損害を受けてしまうおそれがあるためです。

未成年者を保護するため、法律は未成年者に単独の取引を認めず「法定代理人による同意」や「代理」を必要としています。

共有持分であっても不動産売買は重要な権利の取得や喪失にかかわる取引なので、判断能力の未熟な未成年者が自分一人で契約を進めることはできません。

共有不動産を売却するときには共有者全員の署名押印が必要ですが、未成年者による署名押印があっても売却は不可能です。

未成年者が勝手に単独で不動産売買などの法律行為を行った場合には、親などの法定代理人が取り消すことが可能です。

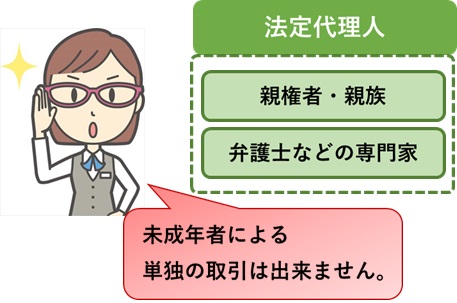

未成年者が共有不動産を売却するには法定代理人の関与が必要

未成年者との共有不動産を売却するためには「法定代理人」の関与が必要です。

法定代理人とは法律の定める代理人を指します。

法定代理人となれる人物は、以下の2者です。

- 親権者

- 未成年後見人

親権者(親)が法定代理人になる

未成年者の法定代理人は、通常「親権者」です。

親権者となるのは未成年の「親」です。

未成年者の両親が婚姻していて双方健在であれば、どちらの親にも親権が認められます。

一方が死亡している場合には生きている方の親が親権者です。

両親が離婚している場合、どちらかの親にしか親権が認められません。

通常は離婚時に「親権者」と指定された親が親権者となりますが、その後に変更されるケースも稀にあります。

また同居して未成年者を監護している親と親権者が異なる可能性もあるため注意が必要です。

親権者は成年者の戸籍謄本によって確認できるので、両親が離婚している未成年が共有不動産を売却するときには、必ず戸籍謄本を取得して調べましょう。

「どちらの親が親権者となっているか」確認してからその親の関与の元に売却を進める必要があります。

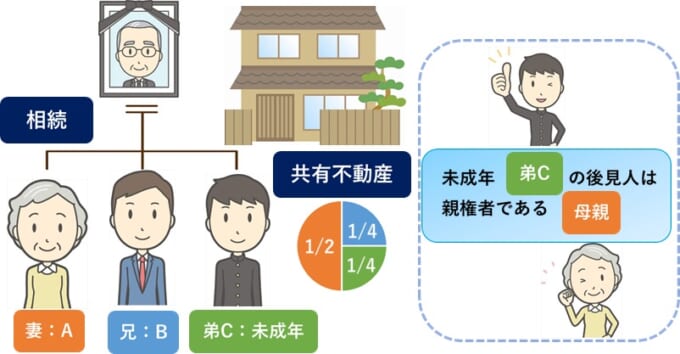

未成年後見人が代理人になる(申し立て手続きを動画で紹介)

未成年者の親が両方とも死亡しているケースや何らかの理由で両親とも親権を行使できない場合などには、未成年者の法定代理人として「未成年後見人」が選任されます。

未成年の祖父母や叔父叔母などの親族、弁護士、司法書士などの専門職が就任するケースが多数です。

もしも未成年者に親がおらず未成年後見人が選任されていない状態で共有不動産を売却したいなら、まずは家庭裁判所に申立をして未成年後見人を選任する必要があります。

未成年後見人選任の申立手続きについては、 以下の日本司法書士連合会の公式動画チャンネルで紹介されています。

カンタン1分査定

未成年と共有している不動産の2種類の売却方法

未成年者と共有している不動産を売却するには、以下の2つの方法があります。

方法1、法定代理人の同意の元に未成年者が売却する

1つ目は法定代理人の同意を得て未成年者自身が共有不動産を売却する方法です。

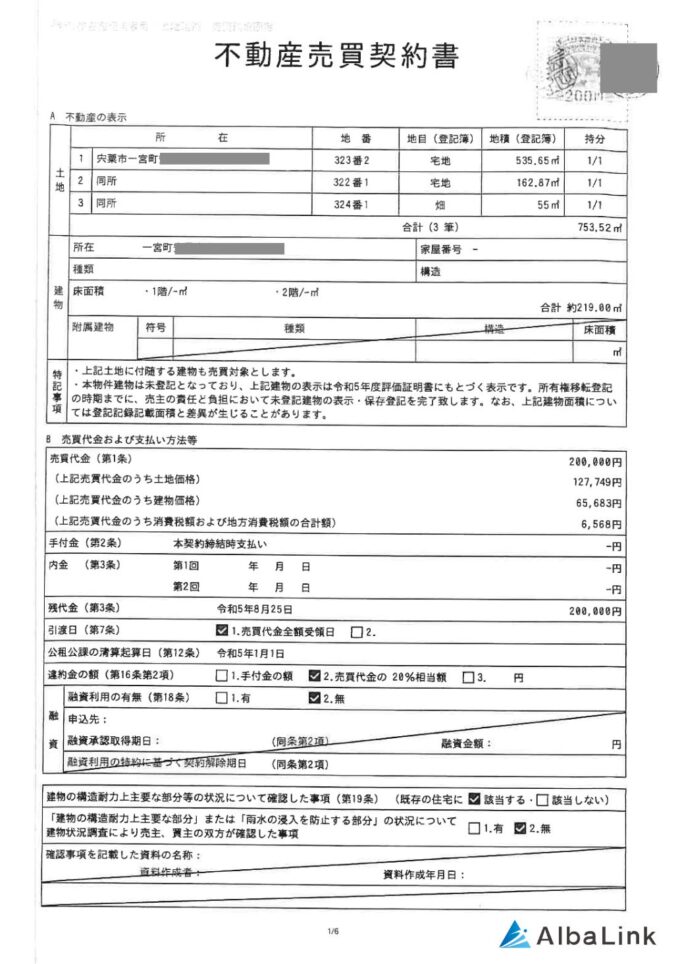

具体的には親や未成年後見人による「同意書」を作成した上で未成年者が不動産売買契約書に署名押印して売却手続きを進めます。

【不動産売買契約書の見本】

両親が親権者となっている場合には、両方の親から同意書を差し入れる必要があります。

一人だけでは足りないので注意して下さい。

同意書には、物件を表示した上で「以下の物件を〇〇(買主の名前)に売却することに同意します」などと書いて親が署名押印をします。

方法2、法定代理人が売却行為を進める

2つ目の方法は、法定代理人自身が共有不動産の売却行為を進めるものです。

法定代理人には「代理権」があるので、未成年者の関与を必要とせず単独で未成年者の代わりに売買などの取引行為ができます。

親権者や未成年後見人は、未成年者の許可をとらなくても未成年者の共有持分を売却できるのです。

法定代理人が代理人として未成年者を関与させずに不動産を売却するときには、法定代理人自身が不動産売買契約書に署名押印をします。

同意書を差し入れる必要はありません。

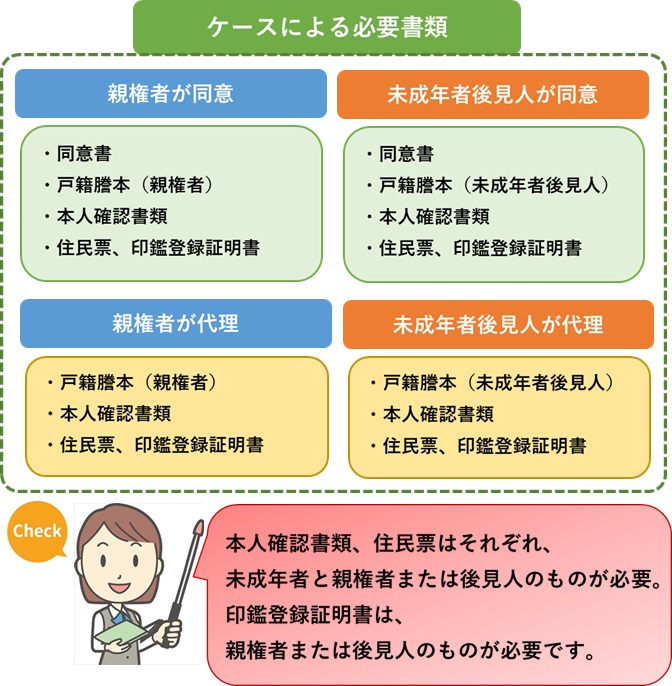

売却の際の必要書類

法定代理人の関与のもとに未成年者の共有不動産を売却するときには、以下の書類が必要です。

親権者が同意して売却を進めるケース

親が同意した上で未成年本人が共有不動産の売却を進める場合、以下の書類が必要です。

- 同意書

両親が親権者となっている場合には両方の親による同意書、片親が親権者の場合には親権者となっている親による同意書が必要です。 - 戸籍謄本

親権者の記載のある戸籍謄本が必要です。 - 本人確認書類

親権者と未成年者の本人確認書類が必要です。 - 住民票、印鑑登録証明書

親権者と未成年者の住民票や印鑑登録証明書が必要です。

印鑑登録していない場合、まずは役所で印鑑登録しなければなりません。

未成年者で印鑑登録できるのは「15歳以上」に限られるので、14歳以下の場合には「親権者の同意」による不動産売却は困難となります。

親権者の代理による不動産売却なら可能です。

親権者が代理して売却を進めるケース

親権者が代理人として売却を進めるケースでは、以下の書類が必要です。

- 戸籍謄本

親権者が単独で手続きを進める場合にも戸籍謄本によって親権を証明します。

同意書は不要です。 - 本人確認書類

親権者と未成年者の本人確認書類が必要です。 - 住民票、印鑑登録証明書

親権者と未成年者の住民票、親権者の印鑑登録証明書が必要です。

未成年後見人が同意して売却を進めるケース

未成年後見人が同意した上で未成年本人が売却を進める場合、以下の書類が必要です。

- 同意書

未成年後見人による売買への同意書が必要です。 - 戸籍謄本

未成年後見人が選任された場合、役所に届け出ないと戸籍に未成年後見人が選任された事実が記載されません。

共有不動産売却のために未成年後見人を選任したら、まずは役所に届け出ましょう。

その後戸籍が書き換わってから未成年後見人の記載のある戸籍謄本を取得し、提示する必要があります。 - 本人確認書類

未成年後見人と未成年者の本人確認書類が必要です。 - 住民票、印鑑登録証明書

未成年後見人と未成年者の住民票と印鑑登録証明書が必要です。

未成年者が印鑑登録していない場合、まずは役所で印鑑登録しなければなりません。

未成年後見人が代理して売却を進めるケース

未成年後見人が代理人として単独で共有不動産の売却を進めるときには、以下の書類が必要です。

- 戸籍謄本

未成年後見人が選任されていることがわかる戸籍謄本が必要です。

役所へ申請して取得しましょう。 - 本人確認書類

未成年後見人と未成年者の本人確認書類が必要です。 - 住民票、印鑑登録証明書

未成年後見人と未成年者の住民票、未成年後見人の印鑑登録証明書が必要です。

なお、以下の記事でも未成年者が共有者の共有不動産を売却する方法を解説しているので、併せて参考にしてください。

未成年者が法定代理人の同意を得ずに売却したらどうなる?

もしも未成年者が法定代理人の同意を得ずに勝手に不動産の共有持分を売却してしまったら、その効果はどうなるのでしょうか?

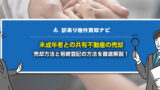

契約は一応有効

未成年者が単独で売買契約を締結しても、その法律行為が当然に無効になるわけではありません。

次に説明するように「取消」をしない限りは有効なままです。

また親権者や未成年後見人が「追認」すれば、取引は確定的に有効になって取消もできなくなります。

法定代理人による取消が可能

法律上、法定代理人は未成年者が単独で行った法律行為を取り消せると規定されています。

そこで未成年者が共有不動産を単独で売却した場合、親権者や未成年後見人は取消権を行使してその効果を失わせることが可能です。

不動産売却が取り消されると共有持分は未成年者の元に戻ってくるので、名義変更をしていた場合には元の登記に戻ります。

また未成年者が受け取った代金は相手に返還しなければなりません。

ただし未成年者が既に使ってしまって手元のお金が減少している場合には、残っている限度で返還すれば良いことになっています。

残っている限度の利益を「現存利益」といいます。

たとえば未成年者がゲーム機を買ったり遊びに使ってしまったりした場合、その分は返さなくてかまいません。

未成年者本人が取り消すことも可能

未成年者が単独で共有不動産を売却してしまった場合、法定代理人が取消権を行使しなければ未成年者本人が取り消すことも可能です。

未成年者が取り消した場合の効果も法定代理人が取り消した場合と同じで、登記は元に戻り、お金は返す必要があります。

ただし上記で説明した通り、現に存在する分だけ返還すれば足ります。

取消権行使に関する注意事項

未成年者が単独で共有不動産を売却して取消権を行使する際には、以下の点に注意が必要です。

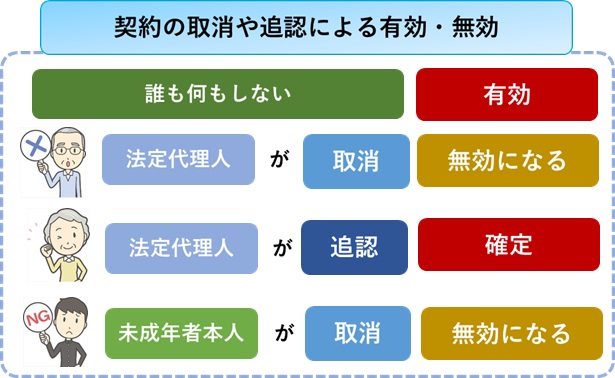

取消権の時効

取消権には「時効」が適用されます。

法定後見人が未成年による勝手な売却行為があったことを知ってから5年が経過すると、取消権が時効にかかりもはや取消はできなくなります。

また法定後見人がその事実を知らなくても、売却から20年が経過すると取消権は消滅します。

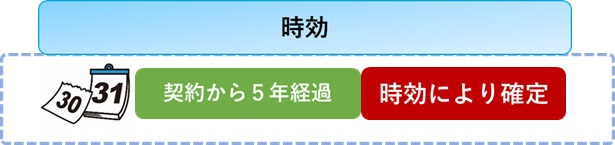

買主による催告権

未成年者から共有不動産を購入した場合、買主は「いつ取り消されるか分からない」不安定な状態になります。

そこで買主から未成年者側へ「取消をするか追認するか決めてほしい」と催告できます。

これを「催告権」と言います。

買主は1か月以上の期間を定めて法定代理人へ催告できます。返事をしなかった場合には追認したものとみなされて取引が有効になります。

未成年者が法定代理人の同意なしに不動産を売却しても取り消せないケース

以下のような場合には、未成年者が法定代理人の同意なしに勝手に不動産を売却しても、取消ができません。

未成年者が相手を騙した場合(未成年者による詐術)

未成年者が巧みに相手を騙して「売却権限がある」と思わせることにより、売買契約を締結した場合には取消できません。

たとえば親や未成年後見人による同意書を偽造して売却した場合などには、「未成年者による詐術」があったとして未成年取消の規定が適用されません。

営業行為

未成年者であっても、法定代理人から「営業の許可」を受けた場合にはその営業の範囲内であれば単独で法律行為ができます。

たとえば不動産事業を任せられている子どもであれば、単独で共有不動産を売却できる可能性があります。ただし実際にはそういったケースは稀であると考えられます。

結婚している(成年擬制)

未成年者であっても一定年齢になれば結婚できます。

結婚すると、20歳以下でも成人したのと同じ扱いを受けるので、未成年者が単独で取引行為を行えるようになります。

親権者や未成年後見人などの法定代理人はいなくなりますし、未成年本人も取消権を行使することができません。

特別代理人が必要なケースと不要なケース

未成年者の共有持分を法定代理人の関与によって売却するとき「特別代理人」が必要となるケースがあります。

特別代理人とは

特別代理人とは、法定代理人と本人の「利益が相反するとき」に家庭裁判所で特別に選任しなければならない代理人です。

たとえば法定代理人が未成年者に物を売るケースなどです。

この場合、法定代理人が未成年者を代理すると、自分が得をするように値段を高くするおそれなどがあるので、別の特別代理人を選任しなければなりません。

特別代理人が法定代理人と取引を行い、未成年者の利益を守ります。

特別代理人は、家庭裁判所に申請して選任してもらいます。

共有者同士の場合、特別代理人は不要

では未成年者と法定代理人が不動産を共有していて共同売却するとき、特別代理人は必要なのでしょうか?

裁判例では、このようなケースでは「法定代理人と未成年者の利益は相反しない」と判断されています。

よって未成年者と法定代理人が共有している不動産を一緒に売却するとき、特別代理人の選任は不要であり、法定代理人が未成年者の代理人として自分の持分と一緒に売却を進められます。

未成年者と法定代理人が相手方として取引をする場合、特別代理人が必要

未成年者と法定代理人が相手方として取引をする場合には特別代理人が必要です。

たとえば未成年者の共有持分を法定代理人が購入する場合やその反対のケースです。

この場合、法定代理人と未成年者の利益が相反するため特別代理人を選任しないと取引行為が無効になります。

まとめ

不動産の共有持分権者に未成年が含まれていると、売却手続きが複雑になります。

未成年者が共有者にいる不動産の売却には法定代理人の関与が必要なためです。

共有不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。

しかし、未成年者による署名押印があっても売却はできない点に注意しましょう。

なお、自分の共有持分のみなら、他の共有者の同意がなくても自由に売却できます。

共有状態から解放されたいなら、共有持分を売却するのも選択肢のひとつです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、共有持分をはじめとする一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件を専門としている買取業者です。

過去にはフジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件専門の買取業者として紹介されました。

弊社なら共有持分をスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることが可能です。

他の共有者の方には内密で取引を進めますので、ご安心ください。

共有持分を売却して共有関係を解消したいとお考えの方は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら