敷地境界線を明確にしてトラブルを避けよう

冒頭でもお伝えした通り、土地を所有している場合は、隣地所有者とのトラブルが起きてしまう前に、敷地境界線を明確にしておく必要があります。

まずは敷地境界線の概要を簡単に説明したのち、ご自身で境界線を確認する方法をご紹介していきます。

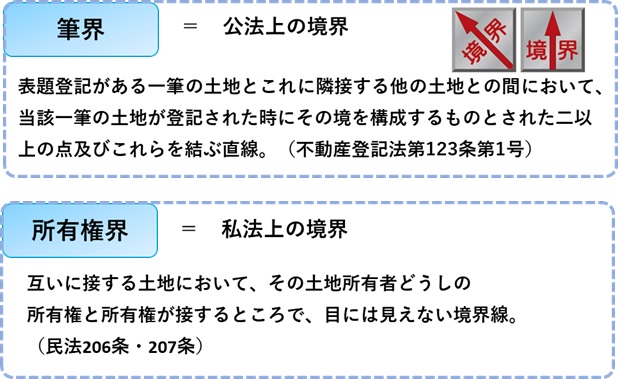

境界には「筆界」と「所有権界」がある

境界には不動産登記上の「筆界」と、隣地所有者との合意の元決められる「所有権界」があります。

敷地境界線は字の通り、敷地と敷地の境目となる線のことです。

古くからの住宅地では、測量技術が発達していなかった時代に歩幅で計測した曖昧な境界線のままということも珍しくありません。

昔は現代ほど地価が高くはなかったこともあり、それほど厳密な測量は求められなかったたこともあるでしょう。

しかし、現在は境界線が10センチずれているだけで、土地の価格が数十万円もしくは何百万円という価格差が生じることになります。

それだけに、明確さのない境界線はトラブルの要因になってしまいます。

境界における「筆界」「所有界」の2種類がありますので、詳細をそれぞれ分けて解説いたします。

筆界は「公法上の境界」

「筆界」は不動産登記上に記載されている境界で、所有者の意思では変更ができません。

- 不動産登記で定められている「公法上の境界」

- 登記をしない限り筆界は変えられない

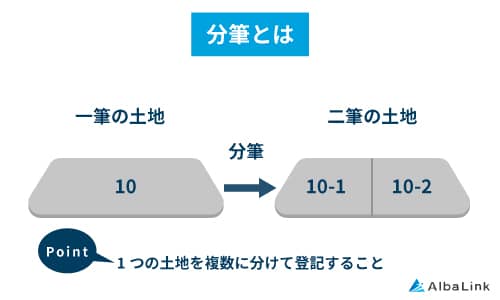

筆界を変更するには、分筆・合筆の手続をとる必要があります。

分筆とは、一筆の土地を複数に分けて登記をすることで、反対に複数の土地を一筆の土地にまとめることを合筆といいます。

所有権界は「私法上の境界」

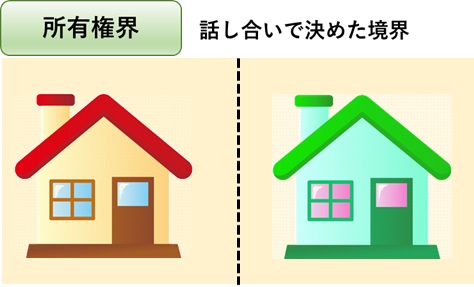

「所有権界」は、隣接する土地の所有者同士が話し合い、合意のもとに定められた境界です。

- 民法で定められている「私法上の境界」

- 所有の範囲を示す

- 所有者同士の同意があれば変更ができる

例としては、「境界が斜めで建物を建てにくいため、隣地所有者の承諾を得て境界を真っ直ぐにしたが、登記はしていない」などです。

このような場合、本来なら分筆・交換による「所有権移転登記」をおこなわなければなりません。

所有者同士が内容を認識しているうちはいいのですが、売却や相続で土地の所有者が変わったときに問題が起こることが多いからです。

敷地・隣地境界線の確認方法

では、どうやって敷地境界線を確認できるのか、具体的な方法をご紹介していきます。

とはいえ、敷地境界線は目に見える線で引かれているわけではありません。

「隣家との境にあるブロック塀が境界線」と認識しているケースがよくありますが、ブロック塀やフェンスは境界線の目安にはなっても、正確な境界線にはなりません。

設置する際に微妙に越境している可能性もあります。

というわけで、下記3つの方法で正確に境界線の位置を特定しましょう。

- 境界標を確認する

- 登記簿謄本や地積測量図を確認

- 専門家に測量を依頼する

ただし、どの方法で調べるにせよ、手間や費用はかかってしまいます。

もし、急ぎの売却にともない、境界線を少しでも早く確認したい場合は、不動産買取業者に相談し、直接売却することをおすすめします。

弊社は、境界線があいまいな土地も、スムーズに買い取れますので、売却をお急ぎの方はぜひご連絡ください。

>>【境界線が不明確な不動産も高額売却!】無料の買取査定を依頼する

それでは、具体的に敷地境界線を確認する方法をご紹介していきます。

境界標を確認する

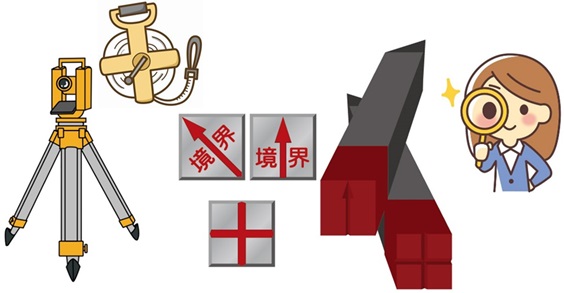

敷地の測量をおこない敷地が確定されると、敷地のすべての角に「境界標」を設置します。

境界標と境界標を結んだ線が土地の外周、つまり「敷地境界線」になるわけです。

境界標は土地の範囲を示す重要な目印になります。

しかし、古い時代に設置された「境界標」は木製の杭が多く、腐食や劣化で紛失して境界線がはっきりしていない土地も多いのです。

そのため、いまはコンクリートや御影石、プラスチックなどの耐久性・永続性のある素材が使われています。

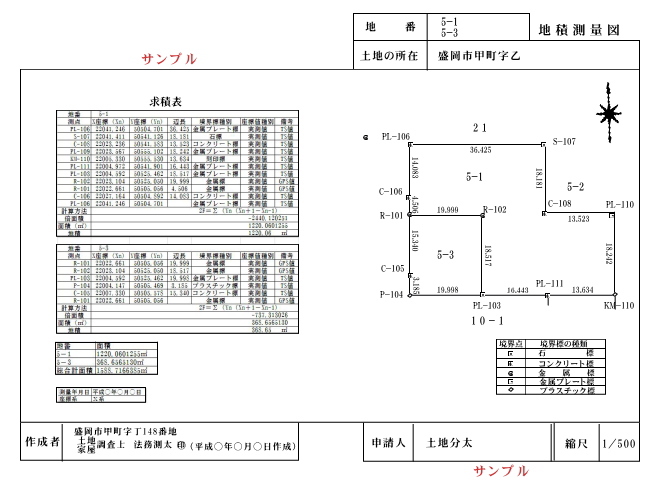

登記簿謄本や地積測量図を確認する

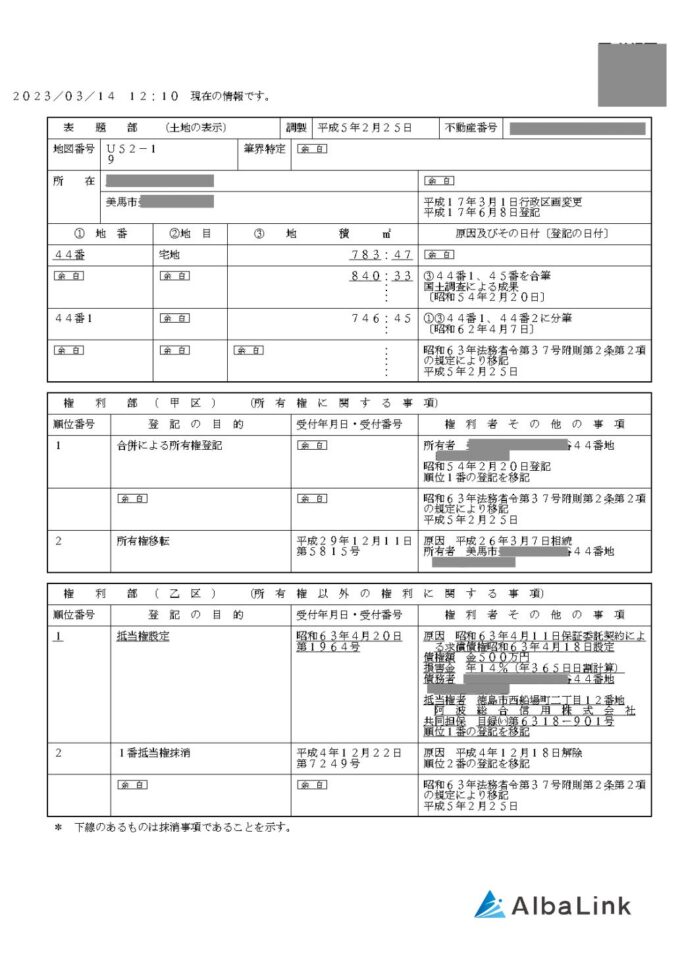

法務局に保管されている「登記簿謄本」には、所在地・地番・地目・土地の面積・所有者などの土地の詳細情報が記載されているので、土地の権利関係を知ることができます。

地積測量図は、敷地面積・隣地境界線などが記載された図面で、法務局の登記ねっとから閲覧・取得できます。

地積測量図が登記簿謄本の内容と一致するかどうか確認しましょう。

また、地積測量図で敷地境界線の確認もできますが、あまりに年代が古い測量図は、現代ほど厳密さがなく信ぴょう性に欠けるため、測量をし直した方がいい場合もあります。

専門家に測量を依頼する

「そもそも境界票が設置されていない」「境界標が何本か欠損している」このような場合は、境界線は確定できません。

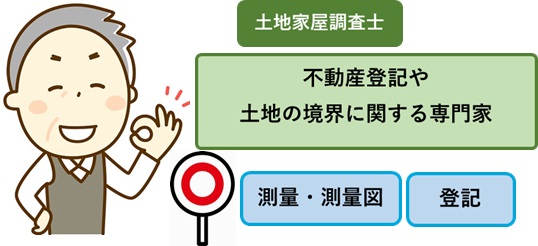

測量図や登記簿謄本の内容が一致しないという場合も、専門家である「土地家屋調査士」に依頼して測量をしなおしましょう。

正確なデータを残しておくことがトラブルの防止になり、売却や相続のときもスムーズです。

大まかな流れとしては、土地家屋調査士が現地を測量し、隣地所有者の立ち合いのもと境界を確定させ、必要な手続きをおこないます。

ただし、35万円〜80万円ほどの依頼費用がかかりますし、依頼してから登記が完了するまでおよそ3ヶ月ほど見ておく必要があります。

敷地境界線の実際にあったトラブル事例

敷地境界線や境界標にまつわるトラブルや紛争はさまざまな事例があります。

この章では、敷地境界線をめぐる以下3つのトラブル事例を紹介します。

- 境界標・境界杭の破損や紛失

- 境界線の認識の違い

- ブロック塀や植栽の一部が越境

なお、敷地境界線をめぐるトラブル3選&回避法4選については、以下の記事でも詳しく解説しています。

境界標・境界杭の破損や紛失

- 家の建て替えをおこなったときに、隣地との境界付近にあった境界標が紛失した。

- 隣地との境に塀の設置工事をした際、工事業者が境界杭を倒してしまい、正確な場所がわからなくなった。

境界標や杭は工事の際には邪魔になりがちです。

工事業者の中には、工事をおこないやすい位置に移動させ、工事終了後に適当な場所に戻している例もあります。

境界標の勝手な移動や撤去は刑法で処罰が定められていますが、境界標の管理は基本的に所有者の責任であるため、工事などの際には事前に現場責任者に注意を促しておきましょう。

境界線の認識の違い

- 境界標がないため境界線の認識に隣家と相違があり、増築の際に揉め事になった。

- 隣家が勝手に設置した塀が自分の敷地に侵入しているが、境界線がなく抗議ができない。

とくに、隣家との境界線の認識における相違は、相続で代替わりがあると起こりがちです。

境界線を確定しない限り、今後もさまざまなトラブルが懸念されます。

前述した土地家屋調査士に依頼して測量をおこない、境界線を定めましょう。

ブロック塀や植栽の一部が越境

- エアコンの室外機が境界線上に置かれている。

- 植栽の枝が伸びて、境界線を越えて侵入している。

- ガス管や下水道管などの埋設物が地下部分で越境している。

植栽は定期的な伐採などの管理をすることでトラブルを回避できます。

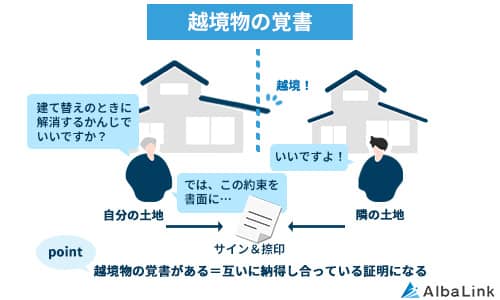

占有物や埋設物などは、隣地所有者との話し合いで了承を得て、口頭のみでなく「境界確認書」や「越境の覚書」を作成して、双方が所持しておきましょう。

なお、越境物の覚書を書かないデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

境界線トラブルの対処法・相談先

トラブルの収集がつかず長引きそうな場合は、費用をかけてでも測量をおこない、敷地境界線を確定することが一番の早期解決策です。

そのほか、トラブルの際に利用できる方法もご紹介していきます。

詳細は後述しますが、万が一どうしてもトラブルの収集がつかず、早急な引っ越しを検討している場合は、不動産買取業者に直接売却することをおすすめします。

弊社ではスピーディーに買取が可能ですので、ぜひご相談ください。

>>【境界トラブルを抱えた不動産でも高額売却!】無料で買取査定を依頼

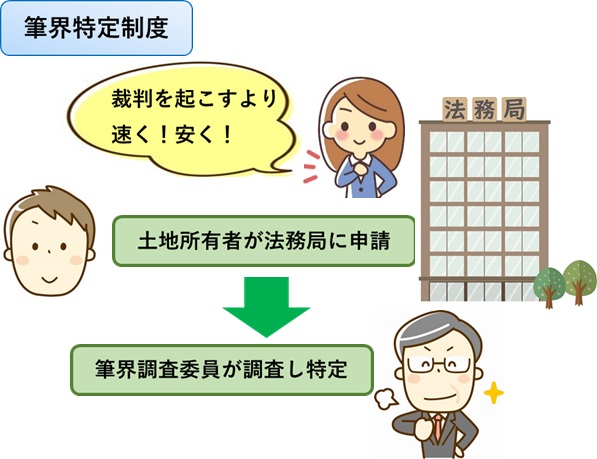

筆界特定制度を利用する

話し合いでトラブルが解決できず裁判で争うことになれば、高額な費用や多くの時間を必要とします。

こうした裁判をせずにトラブルを解決できるように、法務局がおこなっているのが「筆界特定制度」で、土地が登記されたときの筆界(境界)を明らかにすることができます。

実地調査・測量などによる調査を行った上、公的な判断として筆界を明らかにできるので筆界をめぐるトラブルを回避しやすくなります。

筆界特定制度については、以下の記事でも詳しく解説しています。

所有者が申請をしておこなう

筆界特定制度の利用をするには、土地の所有者もしくはその相続人などが、土地を管轄する法務局に申請をします。

その後、「筆界調査委員」が土地の現地調査や測量などの調査をおこない、登記の記録や土地台帳などさまざまな書類を基に筆界を特定します。

このとき土地の所有者や関係人は現地調査や測量に立ち会うことができます。

筆界特定制度の手続きの流れと問い合わせ先は、法務局ホームページで確認ができるので、あわせてご確認ください。

参照元:法務省|筆界特定制度

境界確定訴訟よりも早く&安く解決できる

境界確定訴訟をおこして解決を図るよりも、筆界特定制度を利用するメリットが2つあります。

1つ目は、早くトラブルを解決できる点です。

裁判では判断がくだされるまでに概ね2年かかるのが一般的ですが、筆界特定制度を利用すれば、およそ半年から1年ほどで解決できます。

2つ目は、費用の負担が少なくてすむ点です。

必要な費用は「申請手数料」と、測量が必要な場合は「測量費」を負担します。

申請手数料は、申請人の土地・相手方の土地の固定資産税評価額によって異なり、以下の計算式で算出されます。

算定基礎額 = 申請人の土地の評価額 + 隣地所有者の土地の評価額 ÷ 2 × 5%より、

1,000万円 + 1,000万円 ÷ 2 × 5% = 50万円

このように算定基礎額が算出され、法務局のスライドの該当部分が手数料となります。

上記の例では、4,000円が申請手数料です。

土地家屋調査士会ADRに相談する

土地家屋調査士会が運営する「境界問題相談センター」では、境界のトラブルの際、「ADR認定土地家屋調査士」と「弁護士」が調停人として当事者の間に入って、話し合いでの解決の手助けをしてくれます。

筆界特定制度が登記時点での境界線を明らかにするのに対し、土地家屋調査士会ADRは調停等を行い、境界問題を解決できるようサポートをしてもらえます。

裁判所の民事調停のような強制力はありませんが、25万円程度で行えるため、裁判より費用が安くすみます。

参照元:日本土地家屋調査士会連合会|ADR境界問題相談センター

買取業者に直接物件を売却する

境界線を巡るトラブルが泥沼化し、「いっそ引っ越したい!」と思っても、境界が未確定のままでは通常、不動産を売却できません。

前述したように、境界線を確定するには、まさにトラブルとなっている隣人の立ち合いが必要ですし、筆界特定制度を利用するにしても、多くの費用と時間がかかります。

そこで、境界が未確定なまま物件を売却したい方は、買取業者に直接売却しましょう。

そもそも買取業者は、不動産を買い取ったのち、リフォーム等によって付加価値をつけて商品化し、運用や再販をおこなうといった事業目的で物件を買い取ります。

この商品化にともない、境界線を明確にするなど、本来売主がおこなうような手続きを、買取業者自身が代わりにおこなってくれるのです。

したがって、隣人が境界線の確定に立ち会ってくれなかった土地も、売主は手間や費用をかけることなく、そのまま売却できます。

そのほか、買取業者に直接売却することで、下記2つのメリットも得られます。

- 1週間から1ヶ月程度で売却できる

- 売主が負担する売却経費かからない

それぞれ分けて、具体的に見ていきましょう。

1週間から1ヶ月程度で売却できる

敷地境界線が明確でない物件も、買取業者は1週間から1ヶ月程度で買い取れます。

不動産を扱った事業をおこなうプロである買取業者が買主となれば、隣地とのトラブルが残る物件も、買取後に隣地所有者と話し合って紛争を解決し、運用や再販をおこなえるからです。 したがって、敷地境界線が明確でない物件も、隣人とのトラブルで早急に手放したい物件も、あなたは時間をかけずに売却できます。

したがって、敷地境界線が明確でない物件も、隣人とのトラブルで早急に手放したい物件も、あなたは時間をかけずに売却できます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、敷地境界線があいまいな物件も、隣人との紛争問題を抱えた物件も、スピーディーに買い取ります。

売却をお急ぎの方や、「とりあえず相談だけしたい」という方も、ぜひお問い合わせください。

>>【境界トラブルを抱えた不動産でも高額売却!】無料で査定を依頼

売主が負担する売却経費かからない

買取業者に直接物件を売却すれば、売主負担の売却経費はかかりません。

お伝えした通り、買取業者は、物件を商品化するまでに必要なコストを全て計算し、そのコスト分を物件の価格から差し引いた金額で買い取るからです。 だからこそ、売主は敷地境界線を明確にする手間や費用をかけることなく、物件を売却できます。

だからこそ、売主は敷地境界線を明確にする手間や費用をかけることなく、物件を売却できます。

同様に、老朽化している物件や、敷地内に大量の不用品が残っている物件も、売主自身が売却前にリフォームや不用品処分等をする必要はありません。

実際に、弊社AlbaLink(アルバリンク)でも現況買取を行っており、2023年にはフジテレビの「イット」で、売れない不動産を買い取る業者として紹介されています。

弊社の活用ノウハウを駆使してできる限り高額買取に対応することをお約束します。

無料査定・無料相談は随時受け付けているので、いつでもご連絡をお待ちしております。

もちろん、強引な勧誘等はありませんのでご安心ください。

>>【境界トラブルを抱えた不動産でも高額売却!】無料で査定を依頼

なお、以下の記事では筆界未確定の土地を売却する方法を解説しています。

併せて参考にしてください。

まとめ

敷地境界線をあいまいなままにしておくと、隣地所有者とのトラブルに発展しかねないため、土地家屋調査士に依頼するなどして、なるべく早く明確にしておく必要があります。

もし、境界線を巡って隣地所有者との間でトラブルが起き、収集がつかなくなってしまった場合は、下記3つの手段で対処しましょう。

- 筆界特定制度を利用する

- 土地家屋調査士会ADRに相談する

- 買取業者に直接土地を売却する

買取業者への売却は、トラブルの対処法の最終手段になってしまいますが、あなた自身で境界線を明確にすることなく、そのまま物件を売却できます。

そのほかの対処法で解決できるのがベストですが、「これ以上、心労を抱え続けたくない」という方は、ぜひ弊社AlbaLink(アルバリンク)までご相談ください。

弁護士・司法書士などの士業の方と連携をとりながら、安全に買取業務を行なっており、境界トラブルを抱える不動産も問題なく買い取っております。

弊社ではトラブルを抱えた不動産の買取実績が多く、これまでご利用いただいたお客様からも多くの感謝の声を頂戴しております。

あなたが納得する形でトラブルから解放されるよう、全力でサポートいたします。

もちろん、売却ではなく、相談のみもお問い合わせも大歓迎です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら