共有名義の土地の権利関係を整理

共有名義の土地は自身が所有者でありながらも自由に活用ができず、共有状態の解消を希望するケースは珍しくありません。

まずは、この章では各共有者が共有名義の土地に行える行為について解説します。

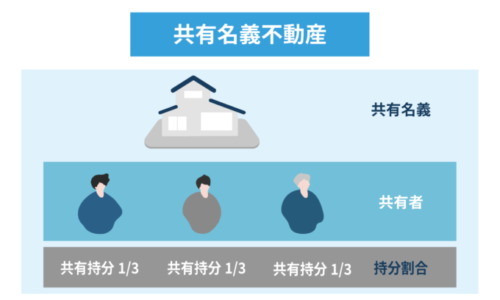

なお、共有名義・共有持分の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

使用収益権は各共有者にある

各共有者は、その不動産の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

引用:民法第249条 第1項

各共有者が全体を使用することも可能であり、「共有者Aが左半分、Bが右半分」のように物理的に分けて考えるわけではありません。

使用する共有者の一人は他の共有者の使用権も妨害できないことに注意が必要です。

例えば、元々住んでいた共有持分権者Aは、共有持分権者持Bが突然乗り込んできても拒否できません。

なお、共有持分権者は共有持分割合によって権利が制限されます。

各共有者が共有名義の土地に行える保存行為・変更行為・管理行為については、以下の記事で詳しく解説しています。

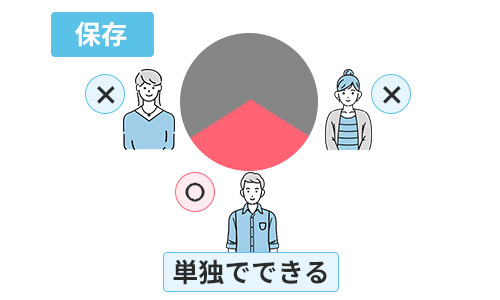

保存行為は各共有者が単独で行うことが可能

共有者全員はそれぞれ単独で保存行為を行うことができます。

ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

引用:民法第252条第5項

保存行為とは、共有する土地の現状を維持する行為のことです。

草取り、不法占拠者の追い出し、等。

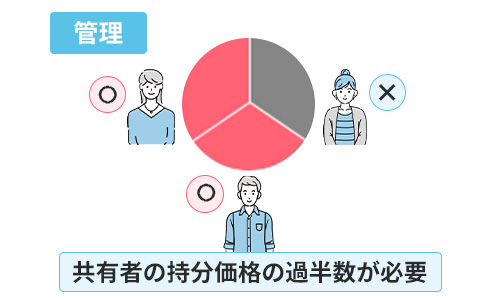

管理行為は持分価格の過半数の同意で行うことが可能

共有者の持分価格の過半数が同意すれば管理行為を行うことができます。

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

管理行為とは、共有する土地の性質を変えない範囲内の利用や改良行為のことです。

土地の賃貸借契約、等。

逆にいうと、1/3の共有持分権者が勝手に資材置き場として貸し出すようなことは出来ません。

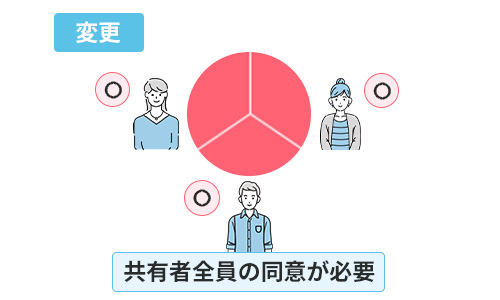

変更(処分)行為は共有者全員の同意で行うことが可能

共有者全員が同意しないと変更(処分行為)は行うことができません。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

変更行為は共有する土地の物理的変化を伴う行為や、法律的処分(売却など)にあたる行為のことです。

土地の造成、売買契約締結、等。

共有名義の土地を解消する6つの方法

共有名義の土地を解消する方法は下記の6つがあります。

- 他の共有者に持分を無償譲渡する

- 他の共有者に持分を移転する

- 持分を放棄する

- 共有物分割請求訴訟を起こす

- 全員で共有不動産全体を売却する

- 自身の持分のみを第三者に売却する

どのような共有名義の解消方法があるのか概要を解説します。

他の共有者に持分を無償譲渡する

無償譲渡はその名のとおり、自分の持分を他の共有者に無償で譲る行為です。

ただし贈与すると、受贈者(もらう人)に対し贈与税が課税される可能性がある点は留意しましょう。

たとえば、贈与財産価額1,000万円の共有持分を共有者に無償譲渡した場合に発生する贈与税は、以下のとおりです。

贈与税の計算式 = (贈与財産価額 – 110万円) × 税率 – 控除額

国税庁「贈与税の計算と税率」の税率・控除額により、

(1,000万円 – 110万円) × 40% – 65万円 = 291万円

このように、贈与財産価額が1,000万円の共有持分の場合、受贈者は291万円を翌年に申告して贈与税を納付する必要があります。

また、贈与者(あげる人)も1円にもならないため、持分贈与をするくらいなら他の手段を取りましょう。

なお、共有持分の譲渡については、以下に記事で詳しく解説しています。

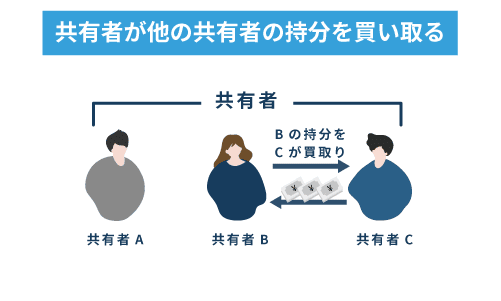

他の共有者に持分を移転する

持分移転は、自分の持分を他の共有者に売却する方法です。

他の共有者に売却するのであれば、極端に安価に設定しない限り贈与税は発生せず、贈与者も現金化が可能です。

他の共有者に売却するのであれば、極端に安価に設定しない限り贈与税は発生せず、贈与者も現金化が可能です。

ただし、他の共有者があなたの持分を必要としており、買い取れる資力があるのが前提条件となります。

共有者が買取を希望しており、資力もあるのであれば、打診してみるのも一つの手段です。

共有持分の移転登記にかかる費用や税金については以下の記事で詳しく解説しています。

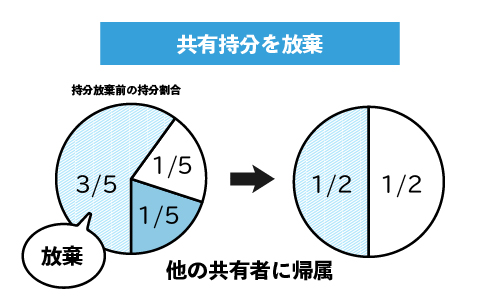

持分を放棄する

持分放棄は、相手との合意をしなくても放棄したい人が一方的な意思表示で行うことができます。

ABCの三人が3分の1ずつ持っていたがAが持分放棄すると、Bに6分の1、Cに6分の1が移転します。

Bだけに向かって放棄する、ということは出来ません。

特定の人に渡したい場合は売買や贈与で行う必要があります。

また、放棄する本人と他の共有者が一緒に申請しないと移転登記出来ません。

意思表示は出来ても公的に証明されないということです。

よって、共有者が協力的ではない場合、持分の放棄もあまり期待できないと言えます。

共有持分の放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

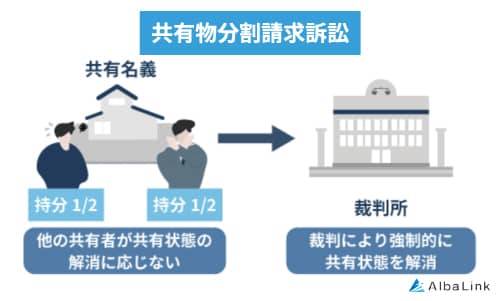

共有物分割請求訴訟を起こす

共有名義の土地を解消するもっとも確実な方法として、共有物分割請求訴訟が挙げられます。

共有物分割請求訴訟とは、裁判所の裁定によって共有名義を解消する訴訟です。 たとえば、「共有者Aが共有者B・Cの持分を買い取って共有状態を解消しましょう」といった具合に裁判所が共有物の分割方法を決定します。

たとえば、「共有者Aが共有者B・Cの持分を買い取って共有状態を解消しましょう」といった具合に裁判所が共有物の分割方法を決定します。

裁判所が当事者の希望・持分割合・土地の形状などを考慮して、最適解を出してくれるので、公平感のある遺産分割が可能です。

ただし、訴訟は少なくとも半年以上かかり、費用も50万円〜100万円程度必要であるため、時間・費用がかかります。

共有者全員と話し合いが行える状況であれば、共有物分割請求訴訟を起こす前に、和解や調停を試みることが重要です。

「共有物分割請求訴訟」の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

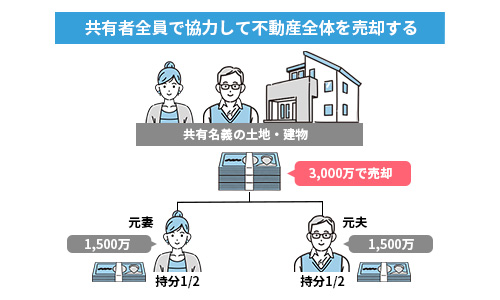

全員で共有不動産全体を売却する

共有者全員で土地全部を売却すれば、共有状態が解消されます。

土地全体で売却する場合、単独名義の不動産の価値と同等で売却できるため、現金化できる額も大きくなり、共有者にとってもメリットが大きいと言えます。

しかし、共有名義の土地全体の売却は前述した変更行為にあたるため、共有者全員の合意が必要です。

共有者同士で土地の売却について意見が対立している場合は、全体売却は難しいでしょう。

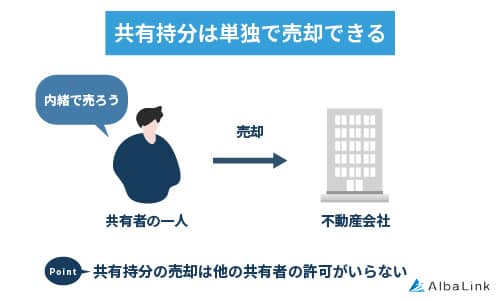

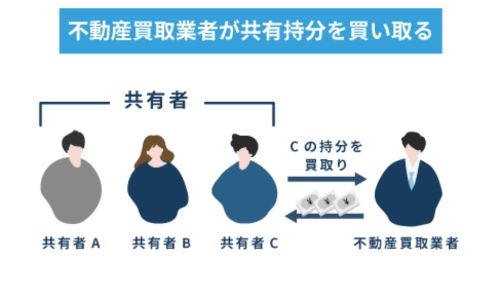

自身の持分のみを第三者に売却する

共有者全員の合意が難しい場合は、共有者の一人が自分の持分のみを売却することができます。

一人の共有者が他の共有者と関わることなく自由なタイミングで売却できるので、もっとも楽な方法です。

ただ、利用価値のない他人の土地の持分だけを購入する人はほぼいないでしょう。

そこで、自分の持分を売りたい人は、一般的に持分専門の買取業者に売却します。

抵当権などがついていても、ローンの残高が少ないなど、条件を満たす土地なら買い取り可能なこともあります。

売るのが難しいかも知れないと思った人も、ひとまず専門業者に相談してみましょう。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、土地の共有持分の買取を積極的に行っております。

強引な営業等はありませんので、お気軽にご相談ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

※「物件住所・氏名・メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。

※査定のみ、相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。

土地を共有名義にすることは絶対に避ける

土地を共有名義にするかどうか検討中の人は、デメリットが圧倒的に多いことを知っておかなくてはなりません。

この章では、土地を共有名義にするメリット3選・デメリット5選をご紹介します。

- メリット1 住宅ローン控除の枠が人数分増える【購入時】

- メリット2 3,000万円特別控除の枠が人数分増える【所有済み】

- メリット3 遺産分割協議が楽【相続時】

- デメリット1 土地の売却時に全員の同意が必要【所有済み】

- デメリット2 リフォームや賃貸借契約で過半数の同意が必要【所有済み】

- デメリット3 相続発生で持分がさらに細分化【所有済み】

- デメリット4 離婚時の財産分与で泥沼【所有済み】

- デメリット5 固定資産税や修繕費または家賃が未回収【所有済み】

なお、共有名義不動産のメリットとデメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

メリット1 住宅ローン控除の枠が人数分増える【購入時】

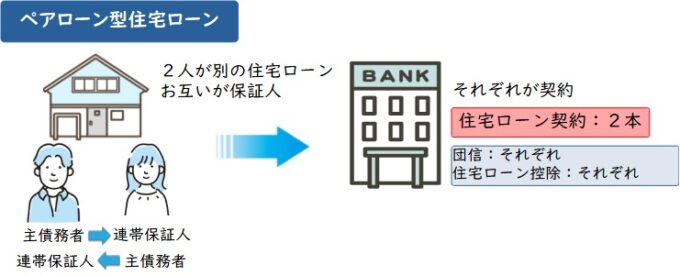

夫婦でペアローンを組んだり、連帯債務にした人は住宅ローン控除を二人分受けることができます。

年末時点の住宅ローンの残債務額によって所得税・住民税の軽減が最大13年間受けられるのが「住宅ローン控除」です。

参照元:国土交通省|住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)

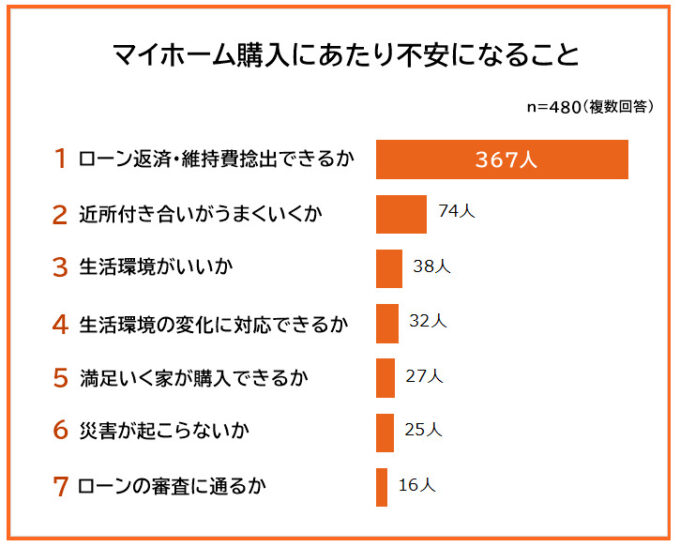

弊社が行ったアンケート調査でも、不動産取得のときに不安を感じる要素のダントツ1位はローン返済・維持費など金銭面への不安であることがわかっています。

適用条件として「住宅を取得する際に」となっていますが、土地を先に取得した場合でも使えることがあります。

不動産を所有・維持していくにあたり、金銭的な負担を軽減できるのは大きなメリットと言えます。

なお、不動産の住宅ローンを共有名義にするメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

メリット2 3,000万円特別控除の枠が人数分増える【所有済み】

「3,000万円特別控除」という税法上の優遇を受けることができる際の計算が「全員で3,000万円ではなく、共有者一人につき3,000万円」となります。

参照元:国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例

この控除は、マイホームを売却した人が所得税を計算する際に、譲渡所得から3,000万円を差し引いて計算できるため税額が安くなります。

なお、建物取壊後であっても、条件を満たす期間に売買すれば適用を受けることができます。

不動産売却に関する税金・特例については、以下の記事で詳しく解説しています。

メリット3 遺産分割協議が楽【相続時】

相続した不動産を共有名義にすることが決まっている人は、売却するよりも手続きが楽になります。

遺産の分配方法について協議(遺産分割協議)した結果をまとめる「遺産分割協議書」を作成し、決まった持分通りに登記をするだけだからです。

「誰がどの遺産を受け継ぐか」について個々の意見を出し合う必要がない分、相続時点ではトラブルに発展するリスクが少ないと言えます。

遺産分割協議書の作成方法・注意点については以下の記事で詳しく解説しています。

デメリット1 土地の売却時に全員の同意が必要【所有済み】

共有名義の土地を売却するには共有者全員が同意し、手続きに協力しなければなりません。 不動産売買の際、売主は契約や決済などで仲介業者や司法書士に面会し、意思確認を受ける必要があります。

不動産売買の際、売主は契約や決済などで仲介業者や司法書士に面会し、意思確認を受ける必要があります。

また、売主は多くの書類に署名や実印の押印を求められるため、人数が増えるほど手続きが煩雑になるのが共有名義のデメリットと言えます。

デメリット2 リフォームや賃貸借契約で過半数の同意が必要【所有済み】

共有者が部分的リフォームや、短期賃貸借(民法第602条)の期間を超えない賃貸借契約を締結する場合には「持分価格の過半数の同意」が必要です。

なお、共有者が大規模なリフォームや短期賃貸借の期間を超える賃貸借契約を締結する場合には「変更行為」として共有者全員の同意が必要です。

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

- 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年

- 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年

- 建物の賃貸借 3年

- 動産の賃貸借 6ヶ月

引用:民法第602条

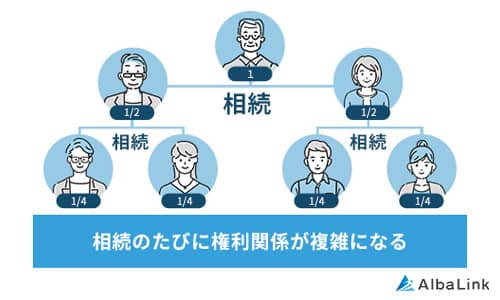

デメリット3 相続発生で持分がさらに細分化【所有済み】

共有名義の二人のどちらかが死亡し相続が起こると、さらに共有関係が複雑化します。

例えば二人の共有名義だった時はその二人が賛成すれば売却できます。

しかし両方に相続が起こりそれぞれの相続人が二人ずついれば、合計四人が賛成しないと売却できなくなります。

また、共有者の誰かが認知症になり、遺産分割協議のために後見人が必要になるといった相当にややこしい状況も考えられます。

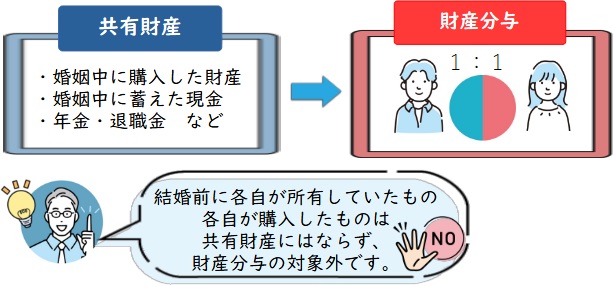

デメリット4 離婚時の財産分与で泥沼【所有済み】

共有名義の家がある夫婦が離婚する場合、財産分与の手続きが面倒になります。

住宅ローンがないのであれば当事者同士だけの話で済みます。

しかし、住宅ローンがある人は銀行との協議が必要であり、ローン契約者(債務者)を簡単に変更することができないからです。

その結果、離婚しているのに、売れない不動産が残ります。

特に、妻が住み続け、夫がローンを払い続ける場合が危険です。

夫からすれば住んでもいませんから、ローン支払いへの責任感が薄れていきます。最悪の場合、滞納→競売→破産というコースもあり得ます。

離婚における共有名義不動産の最適な処理の仕方については、以下の記事で詳しく解説しています。

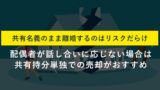

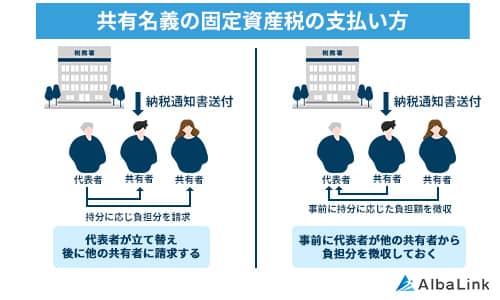

デメリット5 固定資産税や修繕費または家賃が未回収【所有済み】

共有名義を持つ人のうち一人が不動産にかかる費用全額を立て替えた場合、他の共有者から費用を回収できないことがあります。

本来、不動産にかかる費用は共有者全員で持分に応じて負担すべきものです。

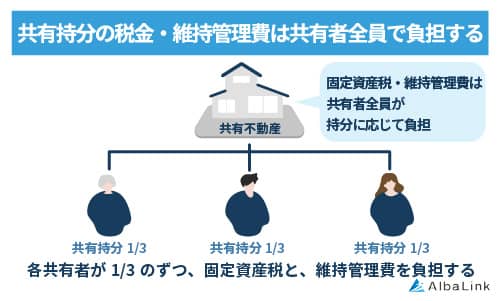

しかし、固定資産税のように「個別に納付」ができず、原則一人が立て替えなければならないものもあります。

市区町村は共有者の誰に固定資産税納税通知書を送ってもかまわないため、代表者が立て替えし、納付する必要があります。

誰に送るかは「共有持分の多い人」「最初に登記されている人」など役所により基準が異なります。

他の共有者が立替分を返済してくれない危険があります。

なお、共有名義の固定資産税の納税義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続予定の土地を共有名義にしない方法

土地を複数にで持っているのは大きなデメリットがあることをご理解頂けたと思います。

相続予定の土地であれば、はじめから共有名義にしないようにしてください。

まず、遺産分割協議で合意できそうなら、「換価分割」「現物分割」「代償分割」のどれかを検討し、相続人全員が協力してすみやかに遺産分割協議書を作成し、登記しておくべきです。

遺産分割協議での合意が難しそうであれば、最後の持分売却しかありません。

なお、共有物の分割方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産の売却代金を分ける(換価分割)

換価分割は、相続した土地を売却して、現金を分ける遺産分割方法です。

実務的には、以下の2通りの方法があります。

- 代表者1名の単独名義に変更して売却、現金化してから分ける。

- 相続人全員の名義に変更して売却、各自の持分に応じた現金を受け取る

それぞれにメリットデメリットがあるので、別途解説します。

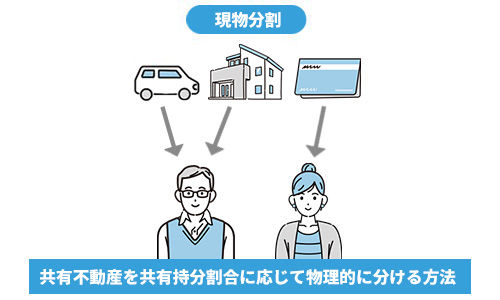

土地を1人もしくは各自が相続する(現物分割)

現物分割は、そのまま相続する遺産分割方法です。

土地は長男、預貯金を次男、株式を長女が相続するような場合は現物分割です。

また、土地を複数に分筆して各相続人が取得するのも現物分割になります。

土地は土地のままで性質や形状を変わったわけではないからです。

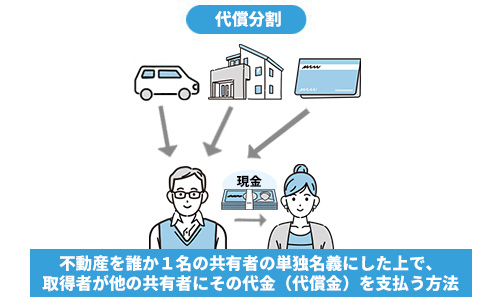

相続した1人が他の相続人に代償金を支払う(代償分割)

代償分割は、土地を相続した1人の相続人が、他の相続人に対して相続分に見合った金銭を支払う遺産分割方法です。

例えば、1人で土地を相続した長男は、次男に相続分に見合った金銭を支払うことになります。

相続財産に家屋・車・貴金属など、分割が難しい場合に用いられる分割方法です。

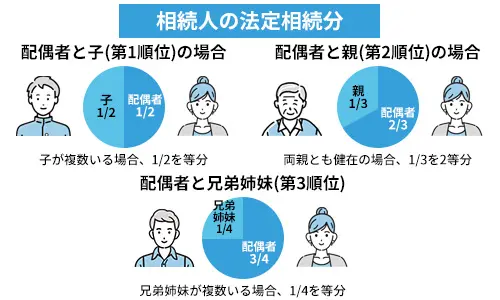

合意できないなら法定相続分で登記して持分売却

もし他の相続人の協力が得られないなら、単独で法定相続分(民法で定められた相続分)の登記をした上で自分の持分のみを売却します。

他の相続人と遺産分割協議の合意が難しい場合、この手法は有効です。

法定相続分にする登記は、相続人の一人からでも手続きをすることができます。

ただし、相続人の一人からする場合でも「全員の持分について」登記する必要があり、自分の持分だけ登記することはできないので注意しましょう。

法定相続分の割合や順位については、以下の記事で詳しく解説しています。

離婚後の共有継続を防ぐ「融資銀行との協議」「財産分与の決定」

離婚する夫婦が、元夫(元妻)と共有名義にしたまま放置するのは危険です。

元夫婦は年月が経ったり再婚したりするとお互いに連絡が取りづらくなり、ますます共有名義の処理が難しくなるからです。

ローンを完済している不動産なら、夫婦二人が財産分与の話し合いをして決めることも出来ます。

しかし、ローン返済中の場合、ローンの処理について夫婦と融資銀行で協議する必要がありますので、まずは銀行担当者に連絡しましょう。

すでに夫婦関係が悪化して銀行との協議すら難しい人は、共有持分買取専門業者に適切な対処方法を相談してください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

※「物件住所・氏名・メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。

※査定のみ、相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。

共有にせず土地を購入する方法

なるべくなら共有名義での土地の購入は避けましょう。

相続等の場面で話し合いがうまくいかないため仕方なく共有にした場合ならともかく、これから購入する人が共有名義にすることは決しておすすめできません。

また、ペアローンは夫だけ(妻だけ)の収入で購入できないような物件を買えるメリットはあるものの、離婚となると処理に苦労する人が非常に多く見受けられます。

これから購入する人は

- できるだけ単有にする

- どうしても共有にするなら共有者の人数は少なく

を心がけましょう。

なお、共有名義と夫のみの住宅ローンはどちらがお得かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

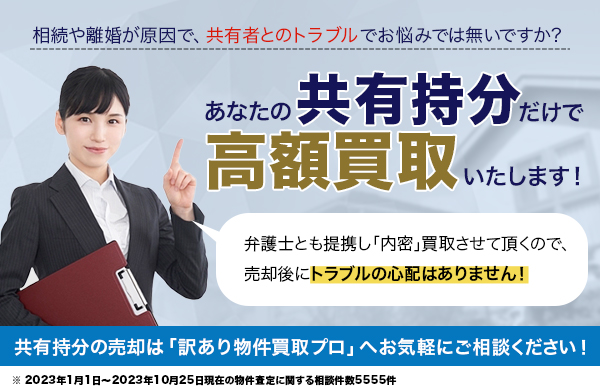

共有持分専門の業者に早めに相談

共有名義を解消したいものの、他共有者との交渉がうまくいかない人は、自分の持分のみの売却を検討してみましょう。

自分の持分を他の共有者に売却することは難しくても、共有持分買い取りを専門とする業者に対してならスピーディに売却可能です。

ローン返済中など、共有名義の処理が難しい物件であっても専門業者なら買い取ることができるケースもあります。

共有名義の処理に悩む人は長期間放置せず、早めに相談し、買い取り可能であれば無料見積もりを依頼してみることをおすすめします。

共有持分の買取実績が多い弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、無料見積もりはいつでも受け付けております。

弊社は、トラブルを抱えた不動産を積極的に取り扱っており、これまでお取引いただいたお客様からも多くの感謝の声を頂戴しております。

「トラブルなく共有状態から抜け出したい」「共有持分を現金化したい」という方は、いつでもご相談ください。

もちろん、相談のみの問い合わせも大歓迎です。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

※「物件住所・氏名・メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。

※査定のみ、相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。

まとめ

本記事では、共有名義の土地の所有・解消に関する以下の内容をお伝えしました。

- 土地を共有名義にすることはメリットよりデメリットが多いため、最初から避けた方がよい。

- 相続や離婚など身分関係が変わるタイミングでは、当事者は共有名義化を防ぐ方向での処理をすることが大切である。

- すでに共有名義になっている土地は、全体を売却する、持分を相手に売買や贈与するなどの方法がある。

- 全体を売却するのが難しい場合は、共有者が自分の共有持分のみを専門業者に売却することもできるため、早めに相談することが望ましい。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分に強い専門の買取業者です。

弁護士や税理士といった士業と連携をとりながら買取を行う弊社であれば、共有者間のトラブルなくスムーズに売却が可能です。

共有持分をはじめ、売却が困難な不動産を積極的に買い取っており、フジテレビ「イット」でも特集された実績がございます。

あなたの共有持分をトラブルなく、できる限り高額・高確率で買取できるよう、全力で対応いたします。

無料相談・無料査定はいつでも受け付けておりますので、ご連絡をお待ちしております。

もちろん、査定・相談のみの問い合わせも大歓迎です。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

※「物件住所・氏名・メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。

※査定のみ、相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら