被相続人の単有不動産を複数人で相続登記することは可能

被相続人(財産を残して亡くなった人)が生前、1人で所有していた不動産を、複数人の法定相続人(民法上の遺産を受け継ぐ人)が共有名義として相続登記をすることは可能です。

たとえば、父親が生前に単独名義で所有していた不動産を、死後に母や複数の子供達で共有名義として相続登記するなどが考えられます。

ただし、実際に相続人間での共有名義として、不動産の相続登記を行うことは絶対におすすめできません。

共有名義になっている不動産は、売るにも、貸すにも、リフォームを施すにも、他の共有者と協力しなければならず、このことからいずれ共有者間で争いに発展するおそれがあるからです。

共有名義で不動産を相続登記すると、将来、どのようなトラブルになるのかは、この記事の「共有名義での相続登記は危険」で解説しております。

なお、どのような配分で相続登記する場合にもあてはまることですが、「相続人のうちの1人が自分の法定相続分だけを相続登記することはできない」という点にも注意が必要です。

たとえば、なくなった父親が所有していた不動産において、母親(被相続人の配偶者)が自身が受け継ぐ分の共有持分のみ相続登記することはできず、法定相続人全員(子供など)の持分を登記簿謄本に反映させる必要があります。

相続登記について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご参照ください。

被相続人の共有持分を相続登記することも可能

被相続人(亡くなった人)が遺した財産が不動産の共有持分のみであっても、相続の対象物となるため、相続登記することが可能です。

しかし、もともと共有名義であった物件の持分を相続する場合、法定相続分通りに相続登記を行ってしまうと、共有状態が継続する上、新たな共有者が加わることになり危険です。

具体的に考えられるリスクは、共有持分を相続した人と、もともと他の共有者だった人との人間関係や意思疎通がうまくいくのかという点です。

具体例をあげて考えてみましょう。

持分のみの相続例

元々AとEの共有で登記されていた不動産のAの持分だった部分を、相続人BCDのうちBのみが相続すると「Bと他の共有者E」で共有不動産に関する合意をしなくてはならなくなる。

仮に、Aの持分をB、C、Dが相続してさらに共有者の人数を増やしてしまうと、売却の場合などは「B、C、D、E」の合意が必要になるという結論になるため、さらに合意が難しくなる。

よって、共有持分を相続する際は法定相続人同士で話し合い(遺産分割協議)を行い、すでに共有者となっている人が1人で持分を相続するよう強くおすすめします。

結果として、不動産の共有名義を解消、もしくは共有状態を単純化できるからです。

共有名義での相続登記は危険

上記した通り、もともと単独名義であっても共有名義であっても、複数の相続人によって共有名義で相続登記することは可能です。

ただ、相続登記によって不動産が共有名義になったり、共有者の数が増えたりするのであれば、一度慎重に立ち止まったほうがよいでしょう。

いずれ、不動産を共同で相続した人同士で、トラブルに発展するおそれがあるからです。

共有名義になっている不動産には、各共有者の権利に制限がある特性上、争いごとがつきものです。

というわけで、ここからは、相続不動産を共有名義にするメリット、デメリットを確認してみましょう。

不動産を共有名義で相続登記するメリット

共有名義として不動産を相続登記するメリットは、ほぼありません。

強いて言うなら、「相続人同士で協議がまとまりやすい」ということでしょう。

詳しく解説していきます。

公平感があるため遺産分割協議がまとまりやすい

不動産を法定相続分通りに共有名義で相続すると、相続人同士での遺産分割協議がまとまりやすいというメリットがあります。

相続人全員で遺産の相続方法を決める話し合い

遺産分割協議では「相続人全員の合意」が求められますが、不動産を取得する相続人だけ遺産の取り分が多くなってしまえば、当然他の相続人は賛同しないことが多いでしょう。

もし、不動産を取得する人以外も受け取れる、預貯金や自動車などの遺産があれば良いのですが、実際には遺産の殆どが不動産のみという家庭は多いものです。

そのため、共有名義にはデメリットが多いと知りつつも、やむを得ず遺産分割協議をまとめるために、法定相続分通りに共有で相続登記をしてしまうケースもあります。

ただ、やはりいずれは共有者同士でトラブルに発展するリスクを考えると、遺産分割協議で明確に不動産の相続方法を決めて、共有名義を避けるべきです。

実は、不動産以外の遺産が全く無くても、共有名義を避けることが可能な遺産分割方法があります。

詳しくはこの記事の「共有名義での危険な相続登記は遺産分割協議で未然に解決」で解説します。

不動産を共有名義で相続登記するデメリット

では、ここからは共有名義として不動産を相続登記するデメリットを解説していきます。

解説していく通り、共有名義での相続登記はデメリットが多く、将来共有者同士で取り返しのつかないトラブルに発展する危険性があるため、おすすめできません。

では、見ていきましょう。

不動産に関する法律行為に制限がかかる

繰り返しにはなりますが、不動産を共有名義で相続すると、いずれ共有者間で不動産の売却や利用を巡って揉め事が起きるおそれがあります。

共有名義になっている不動産は、民法上、売るにしろ、貸すにしろ、リフォームするにしろ、いちいち他の共有者の合意が必要になるからです。

たとえば、被相続人の不動産を、被相続人の配偶者、子供3人の計4人で共有名義として相続したとします。

もし、将来共有者のうちの誰かが不動産を売却したいと考えても、4人の意見を合致させられなければ、売却は不可能です。

よって、共有者のうちの誰かが「思うように活用もできていない上に売ることもできない」と不満を募らせ、取り返しのつかないトラブルに発展してしまいます。

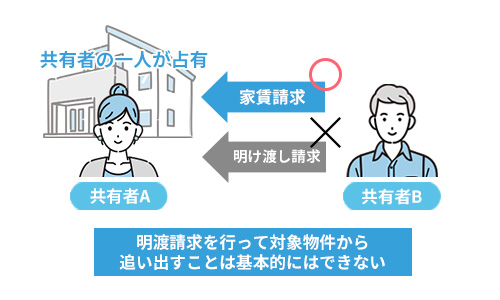

占有者を追い出すことができない

万が一、共有者のうちの1人が物件に居座って占有している場合でも、基本的に、他の共有者は占有者を追い出すことができません。

不動産の共有者には、不動産の全体を使用する権利(使用収益権)があり、仮に裁判(明渡請求)で争ったとしても、よほどのことがない限り占有が適法と判断されるからです。

そのため、複数の共有者が物件に居住することを希望していたり、物件に居住する共有者を追い出して第三者に貸し出したいと考えていれば、不満が募りトラブルに発展します。

物件を占有する共有者に対する明渡請求は、以下の記事で詳細に解説しております。

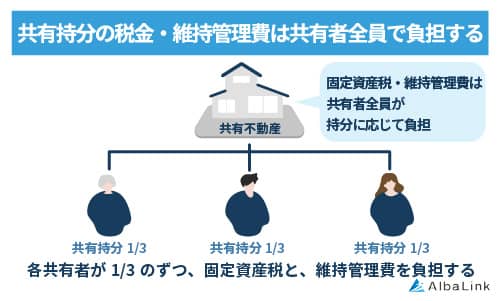

税金や維持管理費を負担し続けなければならない

共有不動産に掛かる固定資産税や、建物部分の管理・維持にかかる費用は、原則として、共有者全員が持分割合に応じて負担することになっています。

にもかかわらず、「費用を支払わない」「話し合いに応じない」のような共有者がいれば、トラブルになりかねません。

以下は、実際に共有不動産にかかる固定資産税の支払いを巡って揉めた事例です。

共有者AとBのうち、役所の資産税課からAに対して固定資産税納税通知書が送られてくるためAが数年にわたり全額を立て替えていた。

後日Bに請求したところ、生活が苦しいと言われていつまでも支払ってもらえないため、ついに裁判による法的手段を取らなくてはならない事態になった。

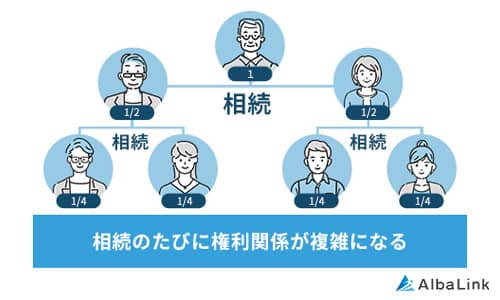

相続が起こるたびにネズミ算式に人数が増えてしまう

共有名義で相続した不動産を放置していると、将来、自分の子供や孫がトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

共有者のうちの誰かが亡くなり、相続が繰り返される度に、共有者の人数がネズミ算式に増えてしまい、合意形成が極めて困難になるからです。

実際に、相続が何世代にも渡って繰り返され、結果的に、顔も名前も知らない10人以上で不動産を共有しているケースもあります。

そうなれば、自分の子供や孫が将来、不動産を売却したいと考えたときに、まずは人探しから始めなければならなくなってしまいます。

誰しも、自分亡き後に残される家族へ迷惑はかけたくないものです。そのためにも、自身の世代で共有名義を解消するべきでしょう。

なお、以下の記事でも不動産を共有名義で相続するリスクを解説しているので、併せて参考にしてください。

危険な共有不動産の相続登記の具体例

相続登記の際に共有名義にすることの危険性を具体的に考えてみます。

被相続人の共有持分を1人の相続人が登記

被相続人が他者と共有していた不動産を相続人の一人が取得し相続登記した場合です。

Aが相続人ではないBと共有していた土地についてAの相続人CDのうちCが単独で相続した。

つまり、結果としてBとCの共有不動産になった。

だが、BとCは折り合いが悪くBが希望する大規模リフォームと長期の賃貸借契約についてCの合意が取れず、結果的に借り手がつかないないままになっている。

むしろDの方がAの生前からBとも交流があったためDが相続した方が適切な管理ができる可能性があった。

相続後に他者と共有になる場合、共有になる相手との人間関係まで含めてしっかり考慮してから相続する人を決定するべきです。

被相続人の共有持分を複数の相続人で登記

被相続人が他者と共有していた不動産の共有持分を、複数の相続人が取得し相続登記した場合です。

AがBと共有していた土地についてAの相続分を相続人CDが半分ずつの持分で相続した。

結果として土地はB、C、Dの共有となった。

Bは建物を建築するため銀行からの借入れ(=土地も含む抵当権設定)を提案し、Cは賛成したが、Dだけが反対したため現在も計画が頓挫したままになってしまう。

一人が相続するよりもさらに共有者トータルでの人数が増えてしまうため、各種法律行為の合意はますます難しくなります。

もともと共有名義だった不動産であればなおさら、相続人のうち誰か一人が相続する方向で決定するべきです。

被相続人の単有不動産を複数の相続人で登記

被相続人が一人で所有していた不動産を複数の相続人が共有で相続登記する場合です。

Aが所有していた土地と建物について相続人BCが半分ずつの持分で相続した。

どちらかが一人で相続するともう一人が相続する預貯金がなく不公平になるため、共有での相続登記をせざるを得なかった。

結局BCどちらも居住しない上に、賃貸に関する意見がBC間でまとまらず、貸すことすらできずに年数が経過した。

家屋は空き家になった後どんどん老朽化していき、現在では強風などの際に壁面が剥がれて前面道路の通行人に危害を及ぼす危険が生じている。

しかし、家屋を取り壊すと土地の固定資産税負担が今より増えるため、取り壊しについてもBとCの意見がまとまらず危険な状態が継続している。

このような事態は全国各地でみられます。

どうしても不動産があることで不公平な分割となるのであれば、建物が老朽化する前に土地建物をまとめて売却して、代金を分割する方が現実的だったといえます。

共有名義での危険な相続登記は遺産分割協議で未然に解決

不動産を共有名義として相続登記することには、取り返しのつかないリスクがあるとお分かりいただけたかと思います。

というわけで、ここからは、不動産相続時に共有名義を避けるための対処法をご紹介します。

結論、相続登記前であれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めてから相続登記を行うことで共有名義を解消することが可能です。

ただ、まずは遺産の分け方を決める3つの要素がありますので、その点から解説していきます。

遺産の分け方を決める方法は3つのパターンがある

遺産相続において、遺産の分配方法の決め方は、以下の3パターンが存在します。

- 遺言書の記載内容

- 法定相続分

- 遺産分割協議

まず1つ目は、遺言書で指定されたとおりに相続登記する方法です。

【遺言書の見本】

遺言による相続ができるのはあくまでも被相続人が生前に自ら遺言書を書いてくれていた場合に限定されますので、相続人の希望だけでできることではありません。

例えば遺言書で「長男〇〇に相続させる」となっていれば、長男のみが申請人となって相続登記を行うことが可能です。

2番目は、法定相続分(民法で定められた相続分)通りに相続登記する方法です。

複数相続人がいれば、やはり管理行為や変更(処分)行為の際に揉めるおそれがありますので、法定相続分での登記は避ける方がよいでしょう。

3番目は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容の通りに相続登記する方法です。

相続人全員の合意が得られれば、不動産を共有名義にせず、相続することができます。

遺産分割協議は「相続人全員の合意と、遺産分割協議書に実印の押印と印鑑証明書の添付」が必須なため、同意しない人や連絡が取れない人が1人でもいれば成立しません。

どうしても合意できない場合は、裁判所に調停(裁判所の調停員を間に通した話し合い)を申し立てる必要があるでしょう。

では、ここからは、遺産分割協議において、不動産をどのように分けることが可能かどうかを解説していきます。

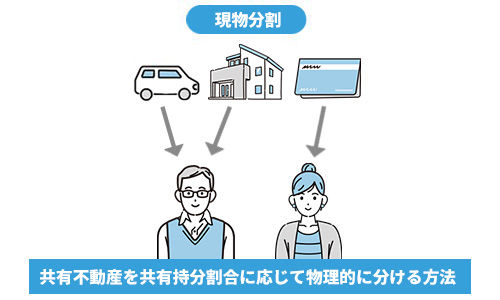

複数の遺産を均等な価値で分け合う(現物分割)

他の相続人に、不動産と同等の価値となる別の遺産を譲ることで、特定の相続人が不動産(共有持分)を単独で相続することが可能です。

このように、複数の遺産で帳尻をあわせて、相続人同士の公平を期す遺産分割方法を「現物分割」といいます。

具体例を用いて現物分割を解説します。

父親の遺産を相続する例

- 遺産は「3,000万円の不動産」「1,000万円の自動車」「4,000万円の預貯金」

- 兄弟2人で「2分の1ずつ」相続する

上記の例で、遺産を公平に分けるとこのようになります。

- 兄:「3,000万円の不動産」と「1,000万円の預貯金」=「合計の価値は4,000万円」

- 弟:「1,000万円の自動車」と「3,000万円の預貯金」=「合計の価値は4,000万円」

上記の設例では、遺産の取り分が均等になるよう設定していますが、もちろん、相続人同士の合意があれば、必ずしも価値は均等でなくて構いません。

また、相続不動産が土地のみの場合、「分筆登記」で物理的に分けて現物分割することもできます。

1筆(1つ)の土地を、複数の土地に分ける登記手続きのこと。

分筆登記については以下の記事で詳しく解説しています。

現物分割は、「不動産以外にも、一円単位で帳尻合わせがしやすい預貯金等の遺産がある人」にオススメです。

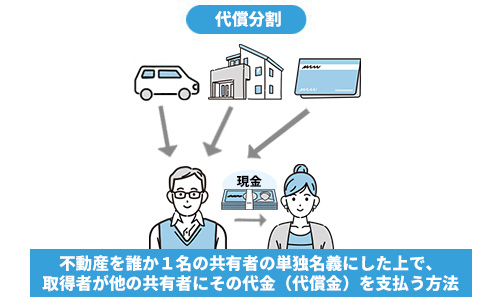

不足分を現金で清算する(代償分割)

不動産と同価値の遺産が他になければ、上記した現物分割は行えません。

遺産の価値を均等に分けられない場合は、他の相続人にとって不足している分を、現金(代償金)で清算することでも共有名義を避けて遺産分割が可能です。

このように、手持ちの資金で帳尻をあわせる遺産分割方法を「代償分割(価格賠償)」といいます。

具体例を用いて代償分割を解説します。

父親の遺産を相続する例

- 遺産は「3,000万円の不動産」「1,000万円の自動車」

- 兄弟2人で「2分の1ずつ」相続する

上記の例では、遺産を均等に分配することはできません。兄が不動産を取得する場合、兄の手出し金で弟へ「代償金1,000万円」を支払うことで代償分割が成立します。

- 兄:「3,000万円の不動産」-「代償金1,000万円の支払い」=「合計の価値は2,000万円」

- 弟:「1,000万円の自動車」+「代償金1,000万円の受取り」=「合計の価値は2,000万円」

上記設例も、遺産分割後の取り分が均等になるよう設定していますが、代償金の金額も相続人の合意によって自由に決定できます。

代償分割は、「自身を含めた相続人の誰かに、代償金の支払い能力がある人」におすすめです。

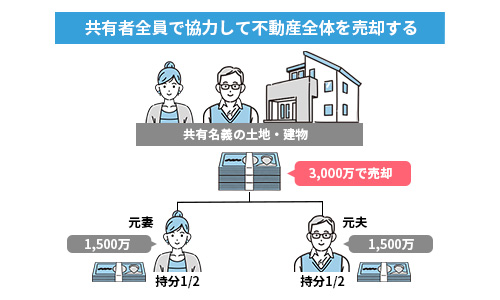

相続不動産を現金に換えて分配する(換価分割)

上記した、「現物分割」と「代償分割」はいずれも、特定の相続人が不動産(共有持分)を1人で相続する遺産分割方法でした。

一方、「相続人の誰も不動産の取得を望まない」「不動産を誰が受け継ぐかで話し合いがまとまらない」といった場合には、相続不動産を全体で売却して、残った現金を分けることで遺産分割が可能です。

このように、遺産を現金に換えて相続する方法を「換価分割」といいます。

具体例を用いて換価分割を解説します。

父親の遺産を相続する例

- 遺産は「3,000万円の不動産」のみ

- 兄弟2人で「2分の1ずつ」相続する

上記の例で換価分割する場合、実家の売却で得た3,000万円を兄弟2人で「1,500万円」ずつに分けます。

換価分割は、「不動産の管理を引き継がずに、まとまった現金で相続したい人」におすすめです。

なお、相続時に相続人で揉めることを防ぎたいなら、換価分割を選択するとよいでしょう。

以下の記事でも換価分割をおすすめする理由を解説しているので、併せて参考にしてください。

不動産を相続する人が一人に決まったら相続登記

前項で解説した通り、不動産相続時は、遺産分割協議によって不動産を受け取る人を決めて、共有名義を回避しましょう。

複数の相続人のうち不動産を取得する1人を決定できたら相続登記を行います。

相続登記の流れ

ここからは、不動産相続時の登記手続きの流れを解説していきます。

相続登記は相続人個人で行うことも可能ですが、申請に不備や誤りがあれば、再申請を求められたり、本来払う必要のない相続税が課されたりするおそれがあります。

そのため、相続登記を行う際は、極力、専門知識のある司法書士に手続きを委任しましょう。

司法書士を選ぶ

登記手続きを委任する司法書士事務所は、慎重に選定しましょう。

司法書士業を営んでいる事務所であれば、どこでも相続登記自体は問題なく可能ですが、事務所によっては、必要最低限の作業しか行わず、依頼主に対するヒアリングやアドバイスを行ってくれない場合もあるからです。

優良な司法書士事務所の条件としては、

- 専門用語を避けわかりやすく手続きの説明をしてくれること

- 気軽に質問ができる雰囲気であること

- 事前に大まかな見積もりを提示してくれること

といったことが挙げられます。

近所だからなどの理由で安易に決定せず、一度相続の内容について相談に行ってから決める方が無難です。

必要書類の準備

依頼先の司法書士事務所が決まったら、担当者に指示を仰ぎ、登記申請に必要な書類を準備します。

相続登記の必要書類は、状況次第で異なりますが、共通して必要になるのは以下の書類です。

- 被相続人の住民票除票

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本

- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)

- 法定相続人全員の印鑑証明書(期限なし)

- 不動産を相続する人の住民票(期限はないが、現在の住所が載っているもの)

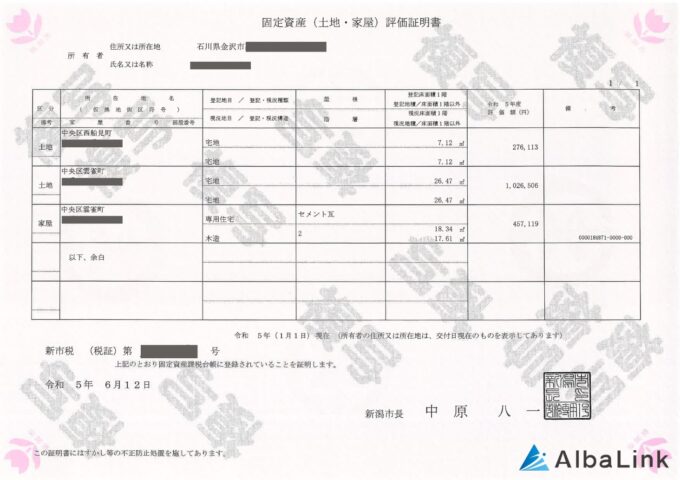

- 不動産の固定資産税評価証明書

- 遺産分割協議書(司法書士側で準備、下記に解説)

- 不動産を相続する人からの委任状(司法書士側で準備)

【固定資産評価証明書の見本】

上記の他に、司法書士は本人確認書類として相続人に運転免許証やパスポートなど写真つきの身分証明書の提示を求めます。

遺産分割協議書の作成

上記した必要書類のうち、遺産分割協議書と委任状の作成は、担当の司法書士に一任することが可能です。

相続人全員で(司法書士立会いの場合もある)行った遺産分割協議の合意内容をもとに、遺産の分け方を記します。

司法書士が作成した協議書に、相続人全員が実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付することで遺産分割協議書の作成は完了です。

相続登記を申請する際は「登記原因証明情報」として、作成した遺産分割協議書を申請書に添付する必要があります。

法務局への申請

必要書類が全て揃ったら、司法書士は対象の不動産を管轄する法務局に相続登記を申請します。

登記簿へ変更内容を反映させる法務局内部での処理には、1週間~1ヶ月程度かかるのが一般的です。

相続登記にかかる費用

相続登記の費用は「司法書士報酬+登録免許税や登記簿謄本などの実費」となります。

司法書士報酬の部分は現在自由化されているため、どこの事務所に依頼するかにより若干異なります。

固定資産税評価額5,000万円の土地一筆のみを相続登記した場合

- 司法書士報酬…10万円(登記申請、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成など)

- 登録免許税…20万円(5,000万円の1,000分の4)

- 全部事項証明書(登記簿謄本)、事前登記簿閲覧、郵送実費等…5,000円

合計 30万5,000円

※上記はあくまでも一例となります。

不動産の固定資産税評価額により総額は異なりますし、数次相続が起きているケースや相続人の人数が多いケースでは報酬が加算されることもあります。

被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうこと

相続人が自分で相続登記を行う場合の相続登記申請書

基本的には、登記申請を司法書士へ一任するようおすすめしますが、相続人本人が自分で申請することも法律上は可能です。

ただし、相続人自身が相続登記を行う場合のために、登記申請書のひな形を紹介します。

こちらの登記申請書は、被相続人Aの不動産をBが相続するという前提です。

登記申請書

登記の目的 所有権移転…①

原因 令和4年8月1日相続…②

相続人 (被相続人 A)…③

東京都中野区〇〇一丁目〇番〇号 B…④

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報…⑤

申請人の住所への原本還付書類の交付を希望します。

送付の方法により登記完了証の交付を希望します。

送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。

送付先の住所 申請人の住所…⑥

令和4年9月1日 申請 東京法務局中野出張所 御中…⑦

課税価格 金8,000万円…⑧

登録免許税 金32万円…⑨

不動産の表示…⑩

不動産番号 1234567890123

所 在 東京都中野区〇〇一丁目

地 番 1番1

地 目 宅地

地 積 100㎡

①今回登記したい権利の内容を記載します。被相続人Aの不動産が共有持分であった場合は「A持分全部移転」とします。

②原因として被相続人の死亡日を挙げ「相続」とします。

③被相続人の氏名を記載します。

④相続人の現在の住所と氏名を記載します。

⑤添付書類として、被相続人の住民票除票、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続人の住民票、相続関係説明図を添付します。

⑥登記完了すると法務局から登記完了証、登記識別情報通知が発行され、添付書類一式は還付してもらうことが可能です。還付の希望や送付先等を記載します。

⑦不動産の管轄はそれぞれに決まっていますが、法務局のウェブサイトに掲載されています。

⑧課税価格は固定資産税評価額です。

⑨固定資産税評価証明額の4/1000が登録免許税です。

申請書とは別の紙(A4の白紙でよい)に「収入印紙」を貼付して申請書と一緒に提出します。

⑩物件を登記簿通りに記載します。

なお、登記申請書及び添付書類に何らかの不備があった場合は、法務局より「補正」の指示が出ますので、補正内容に従って修正後、再申請を行う必要があります。

初めて、登記申請を行う人が、一度で不備なく申請を通すことは非常に難しいでしょう。

司法書士への報酬も「10万円程度」とそこまで高額なわけでは無いので、最初から司法書士に一任してしまうのが賢明です。

共有名義で相続登記してしまった後の共有解消方法4選

前項では、共有名義になることを避けるための相続登記を行う流れを解説してきました。

ただ中には、すでに共有名義で相続登記してしまった人もいるかも知れません。

なお、相続人同士の話し合いがまとまらずに激化してしまい、一旦、争いを落ち着かせるために法定相続分通りに共有名義として相続登記を行う人もいるかも知れません。

もし、相続登記の時点で、不動産の共有名義を解消できないのであれば、なるべく早期に不動産の共有名義を解消するべきです。

共有名義を放置していると、いずれ共有者間で争いが起きる潜在的リスクがありますし、ひいては自分の子供や孫にトラブルの元を受け継がせてしまうおそれもあります。

というわけで、ここからは、相続登記後に不動産の共有名義を解消する方法を4つご紹介します。

以下のとおりです。

- 共有者全員の合意のもと不動産全体を売却する

- 他の共有者と持分のみで売買する

- 共有物分割請求訴訟を起こす

- 自身の共有持分を第三者に売却する

共有者全員の合意のもと不動産全体を売却

共有者全員で足並みを揃えて、共有不動産を全体で売却してしまえば、共有名義を続けるリスクや管理の手間、税金の負担から解放されることが可能です。

不動産を売却して得た利益は、共有者全員の持分割合に応じて1円単位で分配できるため、最も公平な共有解消方法と言えるでしょう。

ただ、当然共有不動産を全体で売却するためには、共有者全員の合意が必要です。

そのため、不動産全体売却による共有名義の解消は、以下のような人におすすめです。

- 共有者全員が管理の手間や税金の負担に不満を持っており、足並み揃えて不動産全体を売却できる人

- 一般の不動産仲介業者に依頼して、不動産全体を一般相場通りの金額で売り出したい人

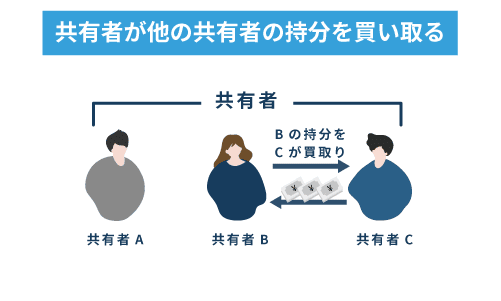

他の共有者と持分のみで売買する

共有者間で共有持分を売買し、特定の共有者1人に持分を全てまとめてしまえば、共有状態を解消することが可能です。

前提として、不動産の共有持分のみでは、基本的に、無関係の第三者へ売却することができません。

共有持分だけを買い取ったところで、不動産を自由に活用できず、買い手がつかないからです。

ですが、共有者同士であれば、買主は共有持分をすべて買い取り、不動産を単独名義にできれば不動産を自由に活用できるため、本来の価値通りの取引であってもメリットを感じる可能性は十分にあります。

よって、本来の価値通りの金額で共有持分を売却できる点は、売主側にとっても大きなメリットと言えるでしょう。

ただ当然、売主買主双方の共有者が売買に合意しなければ売買は行えませんし、適正な取引価格を巡って共有者間で争いに発展するケースもあります。

そのため、共有者間の持分売買による共有名義の解消は、以下のような人におすすめです。

- 共有者同士の関係が良好で、取引交渉をまとめやすい人

- 他の共有者から持分を買い取る資力があり、不動産の使用を強く希望している人

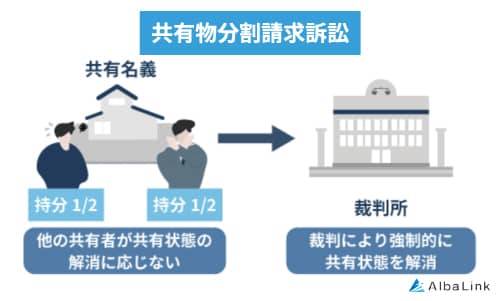

共有物分割訴訟を起こす

共有名義は解消したいけど、「どうしても不動産は手放したくない」と望むのであれば、裁判(共有物分割請求訴訟)を起こすという手もあります。

他の共有者に対して共有状態の解消を求める訴え

裁判所の判決次第では、他の共有者の持分をあなたが全て買い取れるという望みがあるからです。

ただし、共有不動産の解消方法は裁判所の客観的な判断に委ねられますので、必ずしもあなたが望む結果になるとは限りません。

判決内容によっては、不動産全体が競売にかけられることになるため、市場相場より安価で落札されてしまい、共有者全員が損するおそれもあります。

その上、訴訟を起こす際は、「半年~数年程度」と長期間を要したり、「50万円~100万円程度」の高額な弁護士費用がかかったりするため、手間や金銭面でかなりハイリスクです。

したがって、共有物分割請求訴訟は「どうしても不動産の取得を望む人」にあくまで最終手段としておすすめします。

なお、共有物分割請求訴訟について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

自身の共有持分を第三者へ売却する

前提として、あなたの共有持分は、あなたの完全な所有物であり、他の共有者から合意を得なくても自由に売却できます。

他の共有者と折り合いが合わず、協力して共有名義を解消できない…

相続争いが激化してしまい、一旦不動産を共有で相続登記するしかない…

このような場合は、あなた自身の共有持分のみで第三者に売却するのが得策でしょう。

共有名義での相続登記をすでに完了している人はもちろん、これから共有での登記をやむなく行うという人も、登記後に自身の共有持分だけで売却すれば、共有の潜在的リスクから解放されるからです。

「共有持分のみでは第三者に売却できないって言ってなかった?」と思われた方もいるでしょう。

確かに、共有不動産は「法律的瑕疵」と呼ばれる通り権利関係のトラブルがつきもので、一般の個人や不動産屋はリスクを恐れて共有持分のみの買い取りに応じないのが通常です。

もし、共有持分のみで売却したいのであれば、「共有持分専門の買取業者」へ相談するのが現実的でしょう。

共有持分買取業者であれば、共有不動産を専門に取り扱っているノウハウにより、権利関係がこじれていても再活用できるため、事業としての持分買取が可能だからです。

共有持分買取業者に持分を売却するメリットは以下の通り。

- 相続人同士で協議を行わずに争いから解放される

- 他の共有者と一切関わらずに共有状態から抜け出せる

- まとまった現金が手に入る

- 相談から最短数日で決済まで終わらせられる

当社も共有持分を専門に買取を行っており、お客様の共有状態脱出のお手伝いをさせていただくことが可能です。

もちろん、売却の際は複数社へ査定依頼をお出しいただくようおすすめしますが、ウチも比較検討する1つの材料としてお役立ていただければ嬉しいです。

共有名義のトラブルで頭を抱えている人は、下記の無料査定フォームよりお気軽にご相談下さい。

まとめ

この記事では、共有不動産(共有持分のみ)の相続登記について解説してきました。

繰り返しになりますが、相続登記を行う前には、遺産分割協議を行い、不動産の共有名義を解消するよう強くおすすめします。

もし、相続人同士の争いが激化してしまい、やむを得ずに共有名義で不動産を相続するのであれば、なるべく早期に共有名義の解消を考えるべきでしょう。

共有持分専門の買取業者であれば、他の共有者と一切関わること無く、不動産の共有名義から抜け出すことが可能です。

当サイトを運営する「株式会社AlbaLink」も共有持分に特化して買い取りを行っている不動産業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

買取前提のご相談でなくても、大歓迎です。ご相談いただけましたら、弊社スタッフが全力でトラブルの解決に向けてアドバイス、サポートさせていただきます。ぜひご相談下さい。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら