Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/koteishisan.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 24

Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/stepform.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 301

Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/spphone.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 1700

お墓は亡くなった親族やご先祖を想う大切な場である一方、維持管理が大変な場所でもあります。

お墓の管理について、「なんとなく気になってはいるけれど、深く考えられていない」という人も多いのではないでしょうか。

毎日忙しかったり、あまりお墓参りに行く機会がなかったりすると、自分事として考えるのは難しいものです。

今回は全国の男女500人にアンケートを実施し、「実家のお墓」に関する悩みを調査。

「今後実家のお墓をどうするつもりか」についても聞きました。

- 調査対象:全国の男女

- 調査日:2025年8月27日

- 調査機関:自社調査

- 調査方法:インターネットによる任意回答

- 有効回答数:500人(女性345人/男性155人)

- 回答者の年代:10代 0.6%/20代 16.0%/30代 38.2%/40代 22.4%/50代 16.0%/60代以上 6.8%

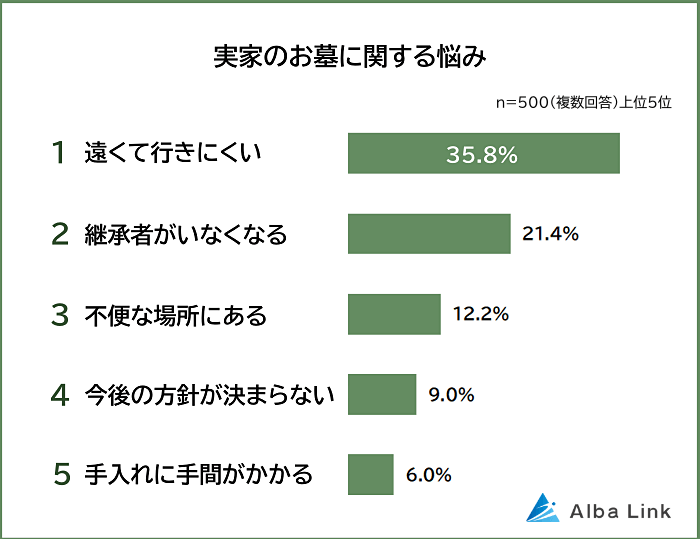

実家のお墓に関する悩み1位は「遠くて行きにくい」

全国の男女500人に「実家のお墓に関する悩み」を聞いたところ、1位は「遠くて行きにくい(35.8%)」でした。

2位「継承者がいなくなる(21.4%)」と答えた人の割合も20%以上と高くなっています。

3位「不便な場所にある(12.2%)」、4位「今後の方針が決まらない(9.0%)」、5位「手入れに手間がかかる(6.0%)」の結果です。

「遠くて行きにくい」「不便な場所にある」など、立地やアクセスの問題が、お墓の維持管理における大きな負担になっていることがわかります。

また「継承者がいなくなる」「今後の方針が決まらない」といったお墓の将来に関する不安も多くなりました。

つまりお墓に関する悩みのパターンとしては、大きく「現在、お墓の立地などによって不便を感じている」「将来的にどうすればいいかわからなくて不安」にわけられます。

1位 遠くて行きにくい

- 愛知と東京の距離で、なかなか行けない。愛知の田舎にあり、さらに出向くのが厳しい(20代 女性)

- 遠方にあるのでお墓参りに行くのも大変ですし、年に2回しか行けないので手入れできないのが一番の悩みです(30代 男性)

- 距離が遠いので、私が管理する立場になると困る(40代 男性)

1位は「遠くて行きにくい」でした。

実家のお墓が遠方にあると、移動時間や交通費がまず負担になります。

帰省に合わせてお墓参りやお墓の手入れをするとしても、「年に数回訪問できればいいほう」といった状態になってしまいます。

草抜きや清掃の頻度が落ちることで、十分にお墓を管理できていないという罪悪感を抱きかねません。

また掃除の頻度が落ちてしまうと、一回あたりの掃除の強度が高まって、手入れがしんどくなってしまいます。

自身が遠方にあるお墓の管理者になった場合の負担を考えて、不安に感じている人もいます。

2位 継承者がいなくなる

- 継承者になる人はみんな県外に出てしまったので、継げる人がいない(30代 女性)

- 兄弟みな子どもがいないので、墓の今後をどうするか悩んでいます(40代 男性)

- 自分たちの後に継承してくれる人がいない(60代以上 女性)

2位は「継承者がいなくなる」でした。

自身や兄弟に子どもがいない、兄弟姉妹が全員実家を離れているなどの事情があり、お墓の継承者がいなくなることを危惧している人もいました。

お墓の継承者がまったくいなくなると無縁墓となり、霊園の管理者によってお墓は撤去され、遺骨は合祀墓でまとめて供養されるのが一般的です。

継承できる人がいなくなって無縁墓になる前に、改葬(お墓を移すこと)や墓じまいを検討しておく必要があります。

3位 不便な場所にある

- お墓のある場所自体はそこまで遠くありません。ただ急傾斜の獣道のような山道を徒歩で上った先にあるので、お墓掃除のときに水の入ったバケツを持って山登りするのは、かなりしんどいです(30代 女性)

- 山の上にあるので、体が弱ってきた高齢者はお墓に行くこと自体が難しい(40代 女性)

- 車必須の場所にありますが、車を所有していません。お墓参りにはレンタカーが必要で、少し足が遠のいてきています(60代以上 男性)

3位は「不便な場所にある」となっています。

墓地は山にあることも多くなっています。

そのため距離そのものは実家から近くても、急傾斜の山道を通って行く場所や車必須の立地になることも。

気軽に行けない不便な場所にあることで、お墓のことは気になりつつも、足が遠のきがちになります。

墓地全体が傾斜のあるつくりになっていることもあり、階段が急であるなど、足腰の弱い人にとってはお参りが難しくなることもあります。

4位 今後の方針が決まらない

- 今後誰が管理していくか。働いていると掃除もなかなか行けないから(20代 女性)

- 親が亡くなったら、お墓をどうしていいかわからない(30代 男性)

- 実家の兄と仲が悪いため、今後どのように管理していくか話ができないこと(50代 男性)

4位は「今後の方針が決まらない」でした。

「親が亡くなったあと、兄弟姉妹のなかで誰が管理を担うのか」「墓じまいすべきなのか、引き継ぐべきなのか」など、お墓に関する方針が決まらなくて困っている人もいます。

兄弟姉妹と話し合う必要性は認識しているものの、疎遠になっていて話し合いができないというケースも見られました。

方針が決まらないと、将来の承継に向けた情報収集や準備もできませんので、不安が募ると推測できます。

5位 手入れに手間がかかる

- 祖父母のお墓だけでなく、親戚のお墓もあるので、管理するのが大変です(30代 女性)

- お花がすぐに枯れてメンテナンスが面倒(40代 男性)

- 夏草が伸び放題で、絶えず草むしりが必要なこと(60代以上 男性)

「手入れに手間がかかる」が5位です。

現時点でお墓を管理しており、雑草取り、清掃、供花などの手間を実感している人もいました。

とくにお墓参りする人も多いお盆の時期は暑く、雑草取りなどが体力的に大変だという声も多くなっています。

お墓の管理をこまめにやろうとすればするほど、手間は増えます。

また管理するお墓が複数あり、手間が増えてしまって困っているケースもありました。

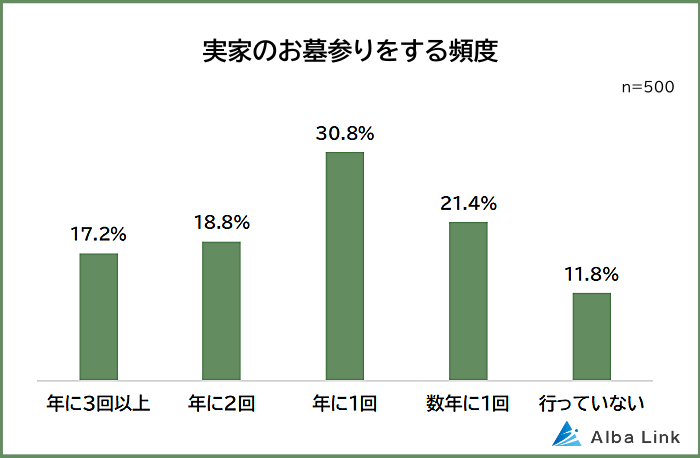

実家のお墓参りをする頻度は「年に1回」

実家のお墓参りをする頻度を聞いたところ、「年1回」と答えた人が3割を超えて、最も多くなりました。

日本では、お盆の時期にお墓参りをするご家庭が多くあります。

また、身近な親族の命日にお墓参りをするというご家庭もあるため、年1回程度になることが多いと推測できます。

ただ「行っていない」という人も1割を超えていて、お墓参りの重要性や頻度はご家庭や人によってさまざまだとわかりました。

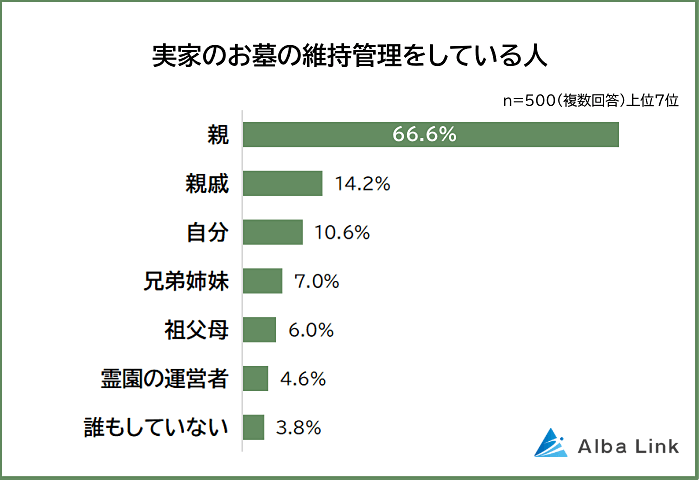

実家のお墓の維持管理をしているのは「親」

実家のお墓の維持管理をしている人は誰かという問いには、「親(66.6%)」と回答した人が圧倒的1位でした。

2位「親戚(14.2%)」、3位「自分(10.6%)」、4位「兄弟姉妹(7.0%)」、5位「祖父母(6.0%)」が続きます。

- 親が行ってくれていて、自分で行く機会はあまりないです(20代 女性)

- 納骨堂を所有する宗教法人が管理している。花や供物は、行かなくてもお金を払えばお供えしてくれるサービスがあり、代金は親が払っている(40代 女性)

- 両親が健在のため、今は両親がまめに行ってくれています。また父親が6人兄弟で、兄弟のほとんどがお墓の近くに住んでいるため、代わるがわるお花を変えたり洗ったり、維持をしてくれています(40代 男性)

- 主に私です。親は高齢のためひとりでは行けないので、毎月私が雑草の手入れに行っています(50代 女性)

- 実家を継いだ兄が管理しています(60代以上 男性)

回答者は30代~40代が多かったことから、まだ両親が健在なケースも多く、血縁者のなかでも年長者となる親世代がお墓の維持管理を担っているとわかりました。

50代以上になると親が高齢になったり亡くなったりして、自分や自分の兄弟姉妹が管理を担うケースも増えています。

将来的に実家のお墓は「墓じまいする」

「将来的に実家のお墓をどう扱うか」を聞いたところ、最も多かった回答は「墓じまいする(45.2%)」でした。

2位は「引き継いでいく(29.8%)」です。

「墓じまいする」と答えた人が半数近くいて、「お墓を移す」と答えた人もいたことから、管理や維持の負担を減らしたいという傾向が強いとわかります。

ただ、「引き継いでいく」と答えた人も3割いることから、従来の形でお墓を守ろうという意向も根強いと言えます。

全体的には、より負担を減らす形でお墓を管理したい人が多いとわかりました。

1位 墓じまいする

- 私が継ぐものの、墓じまいしようと考えています。遠いので行くのも大変ですし、次の代に引き継ぐのもあまり好ましくないと感じています(30代 男性)

- 子どもに手間をかけさせたくないので、墓じまいしたいと思っています(40代 女性)

- 親は墓じまいをしようと考えており、その方向で進みそうです(50代 男性)

1位は「墓じまいする」でした。

墓じまいを選ぶ理由としては、「遠くまでお墓の手入れに出向くのが大変」「負担を子どもや次世代に残したくない」という気持ちが挙げられています。

一旦自分が継いでから自分の代で墓じまいしようと考えている人もいれば、親世代で墓じまいをするよう促している人もいました。

墓じまいをすれば、管理費を下げられ、掃除やお墓参りの負担も減ります。

また子ども世代にお墓の管理で大きな負担をかけることもなくなります。

ただ先祖代々のお墓を大切に思う人も多いため、「自分は墓じまいしたいけれど、親戚に反対されていて進まない」という声もありました。

2位 引き継いでいく

- 子どもに引き継ぎたい。ただ子どもがどうするかにより、墓じまいをする可能性もある(30代 女性)

- 自分たち兄弟の誰かが引き継いでいくと思う(50代 男性)

- 継承者が退職して、県外から帰って来て引き継ぐ予定(50代 女性)

2位は「引き継いでいく」でした。

今まで引き継がれてきたお墓を大切にして、自分や子どもが引き継いでいこうと考えている人も多くなりました。

引き継ぐ理由としては「ご先祖様が大事だから」「親の意向だから」「何となく」などが挙げられています。

ただ引き継ぎたいと考えつつも、子ども世代に負担をかけたくないという気持ちをもつ人も。

そのため「負担のない範囲で、次の世代に引き継ぎを考えてもらいたい」という声もありました。

3位 まだ決めていない

- 未定です。実家には兄夫婦が一緒に暮らしていますが、墓の管理や家の管理もすべて親任せで、将来が不安でなりません(40代 女性)

- 私が現役を退くころまでには、甥と話をして、引き継ぐか墓じまいしてもらうかを決める予定(50代 男性)

- お参りできるうちはできるだけお参りしようと思いますが、その後のことはまだ考えていません(60代以上 女性)

3位は「まだ決めていない」となっています。

決めかねている理由としては、「まだ親兄弟と相談できていない」「親がお墓に入ってから考えるつもり」などが挙げられています。

「家族間の調整」「生活環境や体調が変化したときにどうなるか」を見極めたいと考えているのですね。

また実家に兄弟姉妹が残っているので判断を任せているものの、結論が出ずにやきもきしている人もいました。

「実家のお墓に関する悩み」の4位は「今後の方針が決まらないこと」だったので、早めに今後の方針が決まることで悩みは少なくなると考えられます。

4位 お墓を移す

- 現在あるお墓の位置からは移動させて、自宅近辺のお寺に移設しようと思います(20代 男性)

- 承継者がいなくてもいい別のお墓あれば、移す(40代 女性)

- 納骨堂に合葬して、永代供養にしたいと考えている(50代 男性)

4位は「お墓を移す」でした。

墓じまいの一環として、お墓を移す(改装する)選択肢もあります。

お墓を移す理由としては、「行きやすい場所にしたい」「複数あるお墓を集約したい」などが挙がりました。

いずれも管理が楽になるという、実務的なメリットに基づいています。

例えば自宅近くで永代供養してもらえる納骨堂などがあれば、日常的な手入れやお墓参りが楽に。

ロッカー型納骨堂など、タイプによっては比較的安いコストで維持できます。

5位 他の人に判断を任せる

- 先のことまで考えたことがなかった。ひとつは遠い親戚まで含めた合同のお墓になっているので、誰かがそのうち仕切るだろうと思う(30代 女性)

- 近くに住む姉が決めてくれるはずですので、安心しております(50代 女性)

- 弟がいるので、弟の考え次第になるでしょうか(60代 女性)

「他の人に判断を任せる」が5位です。

判断を委ねる背景としては、「実家や実家近くで暮らしている兄弟姉妹がいる」「音頭をとってくれそうな親戚がいる」といったものがあります。

「自分に決定権はない」など当事者意識が希薄なケースもあれば、周囲に任せられる人がいて安心しているケースもありました。

家族のなかで役割分担が成立していて、お互いに納得している場合には、ストレスなくスムーズにお墓の管理や墓じまいが進むと考えられます。

ただ負担を誰かひとりに押し付けるような形になってしまうと、押し付けられた側がストレスを感じる可能性もあります。

まとめ

実家のお墓をめぐる悩みとしては、「立地による管理の不便さ」と「将来の継承に関する不安」が多くなりました。

お墓をどう管理し受け継いでいくのかという問いに唯一の正解はなく、家族や親族の考え方によってさまざまな選択肢があります。

多くの人が共通して抱える悩みや、考えている方向性を知ることで、自分や家族にとってより納得できる選択肢を考えるきっかけになれば幸いです。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら