強制退去とは

強制退去とは、根拠と強制力をもって賃借人(借主)に物件から出ていってもらうことです。

家賃滞納・契約違反・違法行為など、大家さんと他の入居者に迷惑をかける賃借人がいる場合に強制退去が行われます。

しかし、明渡しを執行するまでには膨大な労力、そしてお金がかかるため、そう簡単なことではありません。

催告から強制退去までに1年以上かかるケースも多く、裁判が長引くほど滞納期間も長くなり、損失が大きくなる恐れもあります。

精神的・金銭的負担を回避するためにも、できる限り当事者間の話し合いで解決できるよう試みるのが賢明です。

迷惑な入居者を退去させる方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

強制退去には根拠が必要

根拠が何もないのに賃貸人(オーナー)の都合で強制的に賃借人を退去させることはできません。

賃貸物件の入居者は、簡単に追い出せないよう借地借家法により権利が手厚く保護されているからです。

退去にあたっては裁判での勝訴判決に基づく「債務名義(それに基づいて強制執行ができる文書)」など、何らかの根拠が必要となります。

強制退去にかかる費用は入居者に請求できる

強制退去にかかる費用は入居者に請求できます。

民事執行法第42条では「強制執行の費用で必要なものは、債務者の負担とする」と規定があるからです。

ただし、入居者から支払われるまでの間は「賃貸人が立て替える」「弁護士費用は自腹になる」という点は留意しましょう。

黒字経営を続けていて、費用をかけてでも家賃滞納者をどうにかしたい場合は、この章で解説する費用相場等を参考になさってください。

一方、そもそも賃貸経営の継続を難しく感じており、費用をかけてまで強制退去させることに前向きになれない場合は、運営する賃貸物件を売却するのも1つの手段です。

入居者トラブルを抱えた投資物件の売却方法については、本記事の「不動産買取業者に依頼すれば費用0で売却できる」で解説しているのでご確認ください。

この章では、強制退去にかかる費用相場と内訳について紹介します。

費用の相場

賃料の催告や訴訟の段階を除き、「強制執行だけにかかる費用」を見てみましょう。

ワンルームで約40万円~約60万円くらい、一軒家になると100万円くらいの金額がかかります。

(弁護士を入れた場合の報酬は含んでいません)

費用の内訳については下に説明します。

ただ、これは部屋の残置物の量などによってもかなり違ってくるため、ケースバイケースとなります。

いずれにせよ、訴訟~明渡しまですべてを行うと賃貸人側の負担は相当なものになるのがわかります。

費用の内訳

金額については大まかなものになりますが、ワンルームの例ですとこのような内容となります。

- 動産執行、明渡執行予納金:約10万円

- 解錠技術者(催告日、断行日):約5万円

- 執行補助者、作業員(催告日、断行日):約15万円

- 運搬用車両:約5万円

- 残置物保管費用(月・荷物処分費用含む):約10万円

もし明渡し執行について弁護士を依頼した場合、別途報酬がかかってきますが、これは各事務所により基準が異なるため、見積もりを依頼してから依頼するとよいでしょう。

なお、最初の内容証明による賃料の催告~強制執行までセットにしたプランを設けている弁護士事務所もありますので、相談の上で比較検討してみましょう。

弁護士事務所と依頼費用については、本記事の「強制退去に強い弁護士事務所3選と費用」で紹介しています。

強制退去の執行ができる3つのケース

強制退去の執行ができるケースは以下の3つです。

- 長期間の滞納

- 明らかに支払いの意思がない

- 貸主と借主の信頼関係の破綻

それぞれ詳しく解説します。

長期間の滞納

家主としては、1ヶ月でも滞納すれば不安になり、新たに入居者を募集したいと思うのも無理はないのですが、現在の法律では賃借人の立場が強く守られている状態です。

滞納を理由とする強制退去の場合、3か月分の滞納賃料があるなどのまとまった期間が必要になってきます。

1ヶ月や2ヶ月程度の家賃滞納では、他によほど悪質な事情がない限り、なかなか建物明渡請求が認められません。

病気・振込み忘れなどで1ヶ月程度の家賃滞納が生じることは起こり得ることであり、賃借人に悪意があると客観的に証明しづらいからです。

家賃滞納を理由に入居者へ強制退去を申し出る場合は、一般的に3ヶ月以上の滞納が前提となる点は留意しましょう。

なお、家賃滞納トラブルの対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

明らかに支払いの意思がない

交渉によってはまだ支払ってくれる余地がある場合には、なかなか明渡しまで求められないことが多いでしょう。

しかし、賃借人の対応に誠意がなく、今後も明らかに改善の見込みがないという場合であれば明渡しを求められる可能性もあります。

連絡がとれない・督促を無視するなど、客観的に支払いの意思がない旨を証明できれば、裁判では有利になります。

ただし、賃借人の家賃滞納に対して行き過ぎた行為をしないよう、賃貸人は対応に注意が必要です。

鍵を無断で交換して家に入れないようにしたり、賃借人の所有物を処分したりすれば、むしろ賃貸人のほうが不法行為に該当する恐れがあるからです。

このように、裁判所を介さず権力を行使することを「自力救済」といいます。

実際に、国土交通省の「社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 民間賃貸住宅部会「最終とりまとめ」 案参考資料」でも、ドアの鍵を無断で変えて入居者に提訴された事例もあります。

家賃滞納者に対しては「明らかに支払いの意思がない」という証拠材料を揃えるためと割り切り、冷静な対応を心がけましょう。

貸主と借主の信頼関係の破綻

賃貸借契約にまつわる裁判では「信頼関係破壊の法理」という言葉がよく使われます。

これは、契約解除を求めるにあたり「解除は必然的なのか」を判断する基準として「賃貸人・賃貸人の間で信頼関係が破壊されたとみるだけの背景があるのか?」を個別に見ていくものです。

通常は賃料の未払いが1ヶ月でもあれば、民法第541条の債務不履行により契約解除ができるはずですが、賃貸借契約においては「本当に継続は難しいのか?」と、再度考慮されるのです。

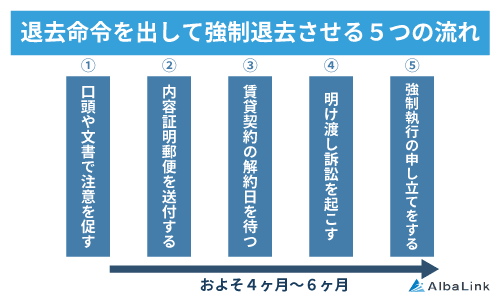

強制退去の流れ

賃借人側の対応に誠意が見られなかったり、そもそも対応すらしてくれようとしない、連絡が取れないなどであれば少し強い内容に切り替えていく必要があります。

強制退去の流れは以下のとおりです。

- 話し合いで家賃の支払いを促す

- 配達証明付き督促状&内容証明郵便の送付

- 明渡し請求訴訟&未払い賃料請求の提訴

- 強制執行申立て

- 裁判所からの立ち退きの催告

- 強制執行

立ち退き交渉の流れやポイントについては以下にもまとめています。

話し合いで家賃の支払いを促す

いきなり強制執行の手続きに踏み切らず、まずは任意の話し合いで解決を目指しましょう。

滞納者がどのような態度に出るかわからないうちに内容証明など強い手段を取ってしまうと、相手の態度を無駄に硬化させてしまう恐れがあるためです。

前述したように、裁判は精神的・金銭的な負担が大きいため、当事者間の話し合いによる平和な解決を目指すのがベターです。

具体的には、入居者に電話・郵便・訪問などの方法で、滞納している事情をヒアリングしましょう。

相手を気遣う言葉も入れつつ「現在、どんな状況か?」を、穏やかなトーンで尋ねることが重要です。

話し合いの結果、支払う意思がないと判断したときに、次に解説する「内容証明郵便の送付」を行います。

なお、家賃滞納の取り立て方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

配達証明付き督促状&内容証明郵便の送付

当事者間の話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便の送付をしましょう。

最初の督促状は普通郵便でも良いのですが、訴訟に向けて証拠を残す形のであれば内容証明郵便を利用し、配達証明のオプションサービスをつけて送付した方がよいです。

内容証明郵便であれば、誰に・いつ・どのような書類を送付したのか履歴が残るため、裁判でも支払い意思の欠如を証明しやすくなります。

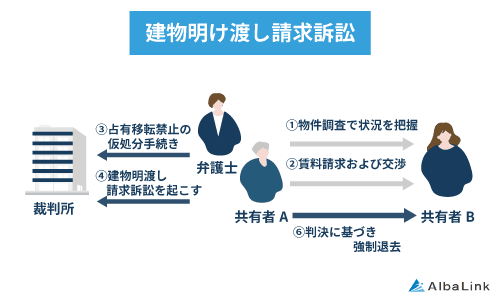

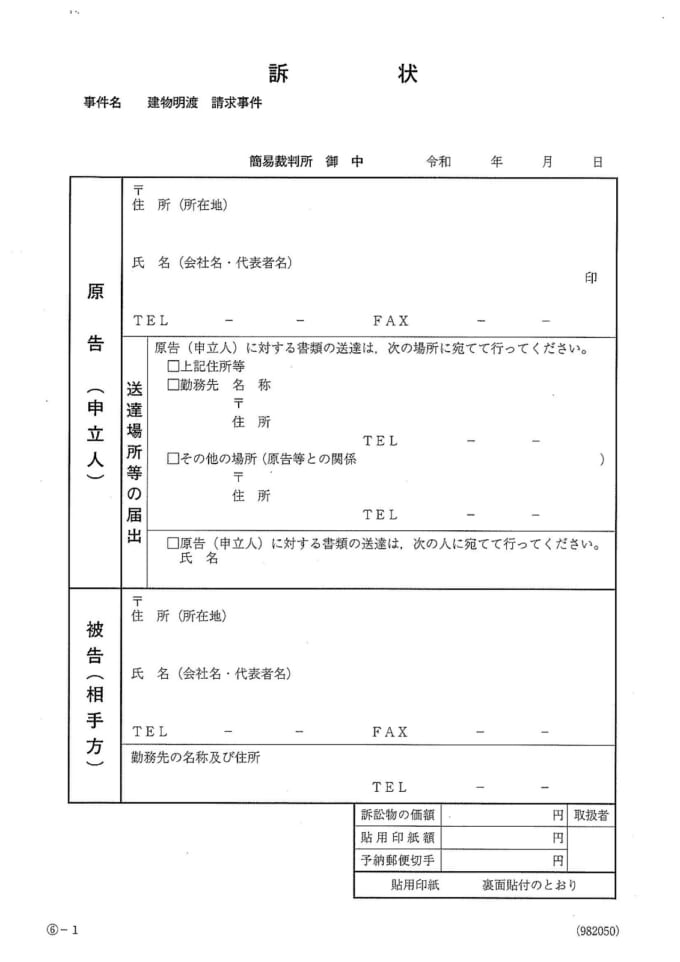

明渡し請求訴訟&未払い賃料請求の提訴

督促状を出しても功を奏しない、話し合ってもらちがあかないようであれば、いよいよ訴訟の提起となります。

不動産に関する訴訟については「訴額」に関係なく、簡易裁判所と地方裁判所のどちらにでも提起することができます。

原則的には「被告の住所地」「物件の所在地」、場合によっては家主の住所地にある裁判所の管轄となります。

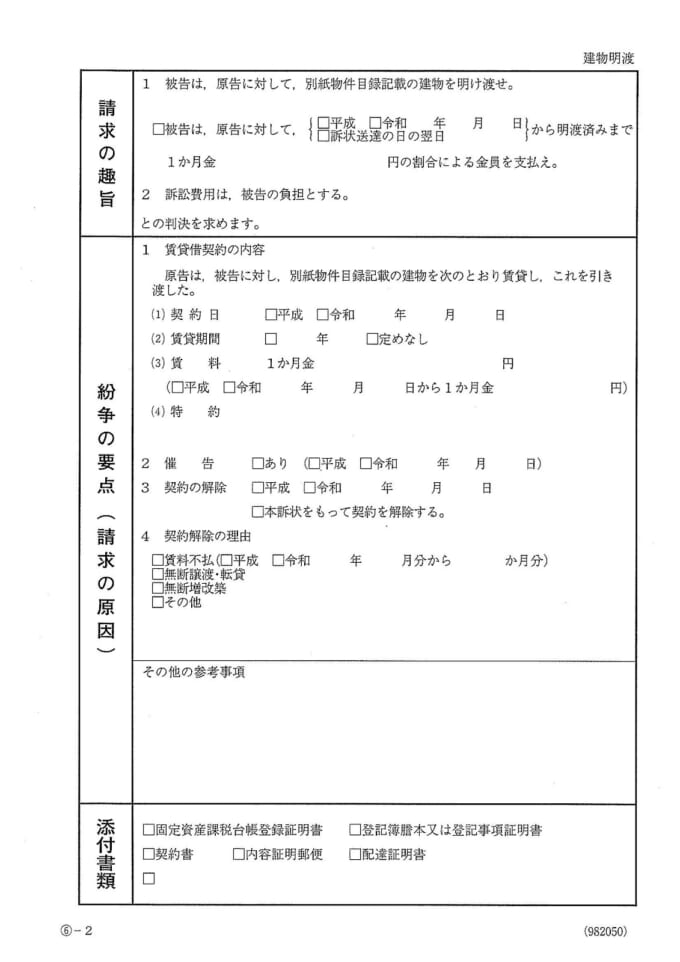

簡易裁判所では、以下のようなチェックシート式の訴状でも受け付けてくれます。

自分で訴訟をする時には役に立ちますね。

建物明渡請求訴訟を提起する際には、滞納賃料についても同時に訴えを提起するようにします。

強制執行申立て

裁判に勝ったとしても、それですべてが解決するということではありません。

勝訴判決を得られたり、和解調書(執行文つき)をもらったとしても、裁判所が勝手に明渡しを実行してくれるわけではありませんので、立ち退きを現実化させるためには、

- 賃借人が任意に退去してくれる

- 賃貸人が別途「強制執行」の手続きを申立てる

のどちらかが必要です。

裁判や和解によって得られたのはあくまでも「強制執行を正当に申立てられる権利」に過ぎないということです。

裁判所からの立ち退きの催告

裁判所が強制退去の申立てを受理すると、立ち退きを要請する催告状が賃借人に送付されます。

催告状には部屋を明け渡す期日が記載されており、その日までに退去をしなくてはなりません。

もし、期日までに部屋の明け渡しがなされなかった場合は、次章で解説する強制執行が実行されます。

強制執行

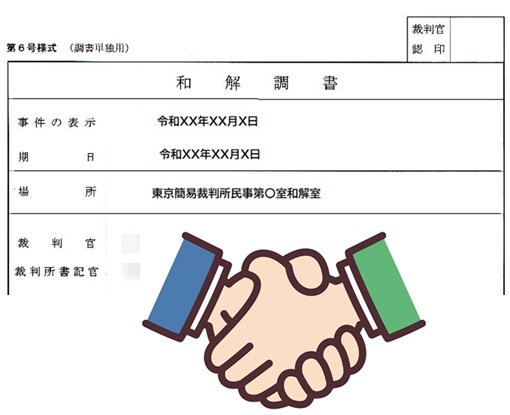

賃借人が判決後もなお物件に居座っている場合は、最後の手段として「強制執行」に踏み切ります。

建物明渡しの強制執行手続きが裁判所の執行係に申立てられると、執行官(裁判所職員)が明渡しの対象となる不動産に出向きます。

玄関チャイムを鳴らすなどしても本人が出てこないことも多いため、その場合には同行した「解錠技術者」が鍵を開け、占有を確認した上で「公示書」という書面をドア等に貼り付けます。

賃借人に対して「催告書」の差し置きも行われます。

公示書には、次のような内容が書かれています。

- 執行官により本日、明渡しの催告がされたこと。

- 明渡しの期限と、それまでに明渡さなければ強制執行を実施すること。

- 占有移転を禁止すること。

- もしそれに違反して占有移転した場合は次の占有者に対し強制執行ができること。

この手続きを「催告」と呼びますが、催告の時点で申立人は、「執行補助者」と呼ばれる業者を準備して室内の残置物の搬出や処分の方法などを検討しておきます。

催告から1ヶ月以内の日に任意の立ち退きがされないと執行官が現場に再び出向き、いよいよ強制執行が「断行」されます。

強制退去で搬出された荷物は1ヶ月ほど保管される

強制退去後、部屋に残された荷物はすべて搬出され、裁判所指定の倉庫で1ヶ月ほど保管されます。

保管期間中に家賃滞納者が引き取りに来ない場合は親族などに引き渡されますが、引取先がない荷物の行方は売却もしくは処分です。

荷物を売却した場合の売却金は、強制退去費にあてられるのが一般的です。

強制退去に強い弁護士事務所3選と費用

強制退去を弁護士に依頼する際は事前に費用の相談をしましょうと、お伝えしました。

そこでこの章では強制退去に強い弁護士事務所と依頼費用についてお伝えします。

| 弁護士事務所 |

|

|

|

|---|---|---|---|

| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |

| 対応可能な 相談内容 |

家賃滞納・立ち退き・相続など | 家賃滞納・立ち退きなど | 家賃滞納・立ち退き・競売など |

| 費用 | ・法律相談:初回1時間無料 ・交渉着手金:16万5,000円 ・建物明渡成功報酬:44万円〜 |

・法律相談:30分 5,000円~ ・着手金、報酬金は要問い合わせ |

・法律相談:初回30分無料 ・着手金:33万円 ・報酬金:33万円(賃料15万円未満) |

| 所在地 | 東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204 |

東京都千代田区外神田3-16-13 日進ビル4階 |

東京都港区虎ノ門 5丁目12−13 白井ビル |

| 問い合わせ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |

杉並総合法律事務所は、立ち退きトラブルをスピード解決してもらえる法律事務所です。

解決スピードに重きを置いており、解決期間が長引いて損害額が大きくなる心配がありません。

また、立ち退き交渉以外にも、契約書チェック・更新料請求・原状回復トラブルなど事案も相談可能です。

賃貸経営全般の相談をマルチで対応してもらえるのも、杉並総合法律事務所の魅力といえます。

オールマイティに対応できる杉並総合法律事務所なら、他の事務所で断られた案件も解決が期待できるでしょう。

堤法律事務所は、不動産トラブルに強い弁護士事務所です。

国が設立した法務省所管の法人である「法テラス」で法的トラブルを解決してきた実績があり、安心感をもって相談しやすいでしょう。

不動産以外にも、知的財産・経営全般など取扱分野が幅広く、賃貸経営以外の法律相談もできるのは嬉しいポイントです。

家賃滞納トラブルにくわえて賃貸経営トラブルも抱えている方は、堤法律事務所の法律相談を受けてみましょう。

内藤寿彦法律事務所は、家賃滞納・立ち退き・借地トラブルなど、賃貸借の事案に強い弁護士事務所です。

委任が可能な範囲は、裁判前の催告・訴えの提起・裁判・和解の交渉・判決に基づく強制執行など広範囲であるため、解決に至るまで不安がありません。

専門家の手厚いサポートによる立ち退きトラブルの解決を目指したい方は、内藤寿彦法律事務所へ相談しましょう。

法律相談を初回30分無料で受け付けている点も、内藤寿彦法律事務所がおすすめできるポイントです。

不動産買取業者に依頼すれば費用0で売却できる

ここまでお伝えしてきたとおり、家賃滞納者を強制退去させるのは時間も費用もかかります。

裁判で強制執行が認められたとしても、元々家賃が払えない状態の滞納者であるため、滞納分が全額回収できないケースも珍しくありません。

このような費用をかけたくない場合には、思い切って運営している賃貸物件を売却してしまうのも一つの手段です。

賃貸物件を売却すれば、家賃滞納者の対応が必要なくなり、維持管理・税金の負担からも解放されます。

入居者トラブルを抱えた物件も、不動産買取業者であれば、問題なく買い取れるので依頼を検討しましょう。

不動産買取業者は物理的・法的に問題を抱えた不動産を買い取って、自社でリメイクして再販する専門業者だからです。

問題を解消するスキルがあるからこそ、現状で売れない要素を抱えた不動産も前向きに買取がおこなえるのです。

くわえて、弁護士などの専門家と連携をとりながら買取業務をおこなうため、売主がトラブルを心配したり、相談先を探したりする必要がありません。

スムーズかつ安全に売却をしたい方は、ワンストップで対応してもらえる専門の買取業者に依頼しましょう。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、日本全国のトラブル物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

弁護士・税理士・司法書士など、各専門家と連携をとり、トラブルのないスムーズな買取を実現しております。

無料査定・無料相談のみの問い合わせも大歓迎ですので、いつでもお気軽にご連絡ください。

>>【家賃滞納者がいる投資物件を高額売却!】無料で買取査定を依頼する

まとめ

本記事の内容をまとめると以下のとおりです。

- 家賃を滞納している賃借人であってもそれが軽微であればすぐ賃貸借契約を解除することはできず、賃貸人が勝手に鍵を開けて立ち入ったり、荷物を運び出してしまえば賃貸人側が罪に問われることもある。

- 強制執行を行い退去させるには前提として「確定判決」「和解書」など「債務名義」と呼ばれる書面が必要になる。

- 強制退去をさせるための費用は数十万円~100万円と非常に高額であるため、これは話し合いを尽くした上での最後の手段と考えるべきである。

なお、賃貸経営を継続するか迷っている方は、弊社AlbaLink(アルバリンク)のような訳あり不動産に対応している専門の買取業者に依頼してみてください。

訳あり不動産に対応できる専門の買取業者は、家賃滞納者が入居している状態のまま、買い取ってもらえるからです。

実際に、弊社は廃墟化した空き家のような訳あり物件も現況買取をおこなっており、その様子がフジテレビの「イット」でも特集されています。

家賃滞納者はもちろんのこと、悪立地・築古など、市場で人気のない条件を抱えた不動産も、できる限り高く買い取れるよう全力で対応いたします。

無料査定・無料相談はいつでも受け付けておりますので。いつでもお気軽にご連絡ください。

もちろん、相談・査定のみの問い合わせも大歓迎です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

杉並総合法律事務所

杉並総合法律事務所 堤法律事務所

堤法律事務所 内藤寿彦法律事務所

内藤寿彦法律事務所

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら