「進学」「就職・転職」「結婚」などの節目で、実家や地元から離れる人も少なくありません。

実家や地元の都道府県を離れることには、メリットもデメリットもあります。

今回は全国の社会人508人を対象に「実家と同じ都道府県に住んでいるか」を調査しました。

- 調査対象:社会人の男女

- 調査期間:2025年11月4日~6日

- 調査機関:自社調査

- 調査方法:インターネットによる任意回答

- 有効回答数:508人(女性344人/男性164人)

- 回答者の年代:20代 20.7%/30代 33.2%/40代 26.8%/50代以上 19.3%

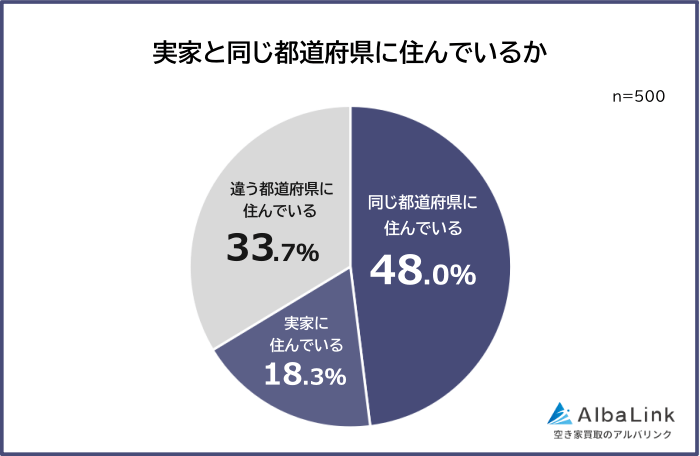

実家と同じ都道府県に住んでいる社会人は66.3%

社会人の男女508人に「実家と同じ都道府県に住んでいるか」を聞きました。

その結果、「同じ都道府県に住んでいる(48.0%)」「実家に住んでいる(18.3%)」と答えた人が合わせて66.3%でした。

実家は出ても、同じ都道府県に住んでいる人が半数近くという結果に。

「同じ都道府県内」と言っても、都道府県の大きさによって距離は異なりますが、働き始めてからも多くの社会人が地元に近い場所で生活していると言えます。

つまり「地元に残る人」や「地元にUターンする人」が多いという結果になりました。

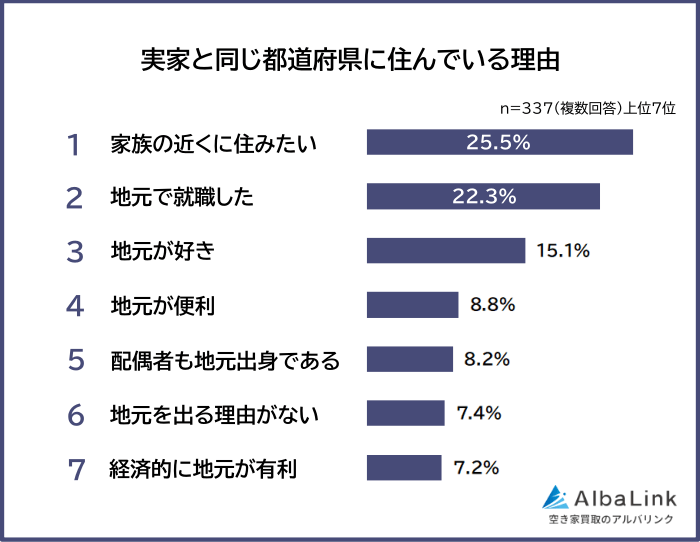

実家と同じ都道府県に住んでいる理由は「家族の近くに住みたい」

「実家と同じ都道府県に住んでいる理由」の1位は「家族の近くに住みたい(25.5%)」でした。

2位「地元で就職した(22.3%)」、3位「地元が好き(15.1%)」が続きます。

実家と同じ都道府県に住んでいる理由としては、家族とのつながりや地元への愛着が多く挙げられました。

家族と近い場所に住むと助け合いができるので安心感があり、慣れ親しんだ土地で暮らすことにも安心感や暮らしやすさがあります。

「地元に残りたい」「地元に残るほうが有利」という理由で、残っている人が多いのですね。

また、就職や結婚といったライフステージの変化において、地元を出る必要がなかったことも理由として挙げられています。

1位 家族の近くに住みたい

- 近くにいるとなにかと助かるから(30代 男性)

- 子育てをしていくうえで、実親の助けが必要だから(30代 女性)

- 20年程都会に出て生活していたが、父親の健康状態があまりよくなく、一緒にいたいと思い実家に戻りました(40代 女性)

1位は「家族の近くに住みたい」でした。

家族の近くに住みたい理由としては、「助け合いができる」「精神的な安定を得られる」などが挙がっています。

とくに育児の面で、親など実家にいる家族の助けを得たいという人が多くなりました。

反対に親や自分の年齢が高くなってきたり、親に健康面での不安などがあったりすると、「親を助けたい」「親の状況を把握しておきたい」という気持ちで、近くに住みたいと考える人もいます。

2位 地元で就職した

- たまたま就いている現在の仕事が同じ都道府県だったため。偶然です(30代 男性)

- 希望の就職先が、地元にあったため(40代 女性)

- 以前働いていた職場の勤務地が地元でした。地元の企業に転職して、そのままです。とくに地元を希望したわけではありません(50代以上 男性)

2位は「地元で就職した」でした。

たまたま就職先が地元になり、地元に残っている人も多くなりました。

とくに地元志向が強かったわけでなくても、地元企業に採用されれば、当然地元に残るからです。

条件の合う仕事がなければ県外に出てしまうわけですから、「地元に条件のよい仕事が豊富にあるエリアでは地元に残る人が多くなる」と予想できます。

3位 地元が好き

- 地元の田舎な雰囲気が好きだったため(30代 男性)

- 自然も多い地元が好きだから(40代 男性)

- 子どもの頃から横浜には愛着があったので、実家から離れた場所に住むという選択肢は考えていなかったです(50代以上 女性)

3位は「地元が好き」でした。

地元の雰囲気や自然が好きで、愛着があり、地元を離れたくないと思う人も多いのですね。

都市部に住んでいて「地元が好き」という人もいましたが、地方部に住んでいて「田舎が落ち着く」と答えた人も多くなっています。

4位 地元が便利

- 地元を離れようと思っていないから。何でも揃っていて住みやすいから(20代 女性)

- 地元が比較的都市部で、生活しやすく、仕事もあるから(30代 女性)

- 都心にも近く、さまざまな面で利便性が高い(50代以上 男性)

「地元が便利」が4位でした。

日常生活の利便性が高い地域では、わざわざ地元を離れる選択をしにくくなります。

住み慣れた地元で便利な生活ができるなら、暮らしやすいからです。

都市部や地方の中心都市などですと利便性が高いので、このよう考え方になりやすいと推測できます。

5位 配偶者も地元出身である

- 夫の地元が同じ都道府県だったため(30代 女性)

- 異動で一度実家と違う県に住んでいましたが、結婚相手が実家と同じ県の人だったので、異動の希望を出して戻ってきた(40代 女性)

- 結婚相手がたまたま近所の人だったので、妻の実家をリフォームして住んでいます(50代以上 男性)

「配偶者も地元出身である」が5位に入りました。

進学や結婚とともに、結婚も居住地を変えるきっかけになりやすい出来事です。

しかし配偶者も地元出身である場合には、結婚をきっかけにむしろ「地元への定着」が強まる理由となります。

「お互いの実家が近いなら、子育てや生活で安心できる地元に住もう」と考えやすいからです。

また、実家をリフォームして住むなど、家族がもつ資産を有効に活用できるケースもあります。

6位 地元を出る理由がない

- とくに県外に出る理由がなかったからです。高校も専門学校も県内で進学したので、就職も県内で探しました(20代 女性)

- 出身地が東京なので、わざわざ都外に出る必要がなかった。職場が都内のため、今後も引っ越すことはないと思います(30代 男性)

- 他県に行きたい理由がないからです(40代 男性)

6位は「地元を出る理由がない」でした。

地元での暮らしに満足している場合には、わざわざ地元を出る理由がないという考えになりやすいです。

とくに高等教育機関や働き口が多いエリアでは、進学や就職を経ても、地元に残る選択をしやすくなります。

地元が東京など、都市部出身で生活環境が整っている人からの回答も多く見られました。

7位 経済的に地元が有利

- 収入が多くなく、ひとり暮らしでは貯金が難しいため(20代 女性)

- 本当は上京したかった。でも仕事もお金もキャリアもないから、仕方なく地元に残っている(30代 女性)

- 氷河期世代で、若い頃から不安定な雇用で、実家に寄生していました。今は両親が亡くなってしまい、相続した実家に住んでいます(40代 男性)

「経済的に地元が有利」が7位です。

積極的に地元に残ることを選んだのではなく、地元に残るしかなかった人が含まれる項目となっています。

一人暮らしできる経済力がなく、実家や実家近くで家族の援助を受けながら生活するしかない人もいるのですね。

「地元のほうが家賃が安い」という声もありました。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

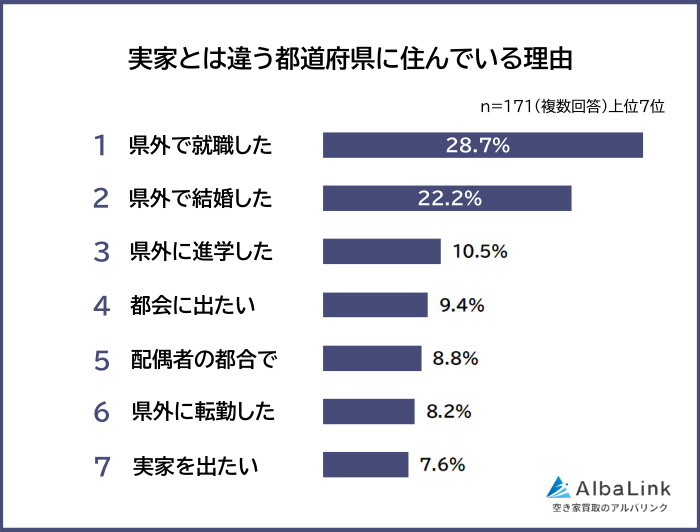

実家とは違う都道府県に住んでいる理由は「県外で就職した」

続いて、実家と違う都道府県に住んでいる人に理由を聞いたところ、1位は「県外で就職した(28.7%)」、2位は「県外で結婚した(22.2%)」でした。

3位「県外に進学した(10.5%)」、4位「都会に出たい(9.4%)」、5位「配偶者の都合で(8.8%)」が続きます。

就職、結婚、進学など、ライフステージの変化によって地元を離れた人が多くなっています。

進学や就職をきっかけに県外へ出て、地元には戻らず新天地で生活を続けるケースも。

「都会に出たい」「実家を出たい」「配偶者の都合で」など、実家や親よりも、自分やパートナーの考えを優先する姿勢も見られました。

1位 県外で就職した

- 以前に勤めていた会社が実家の都道府県外であり、通勤時間の短縮のため(20代 男性)

- 地元が田舎で就職先があまりなかったため、都会に引っ越しました。通勤便利で車を使う必要もないし、苦手な運転をしなくてよくなったことも理由のひとつです(30代 女性)

- 就職を機に地元を出て、仕事を始めたから。そのまま結婚して子どもも生まれたので、地元に戻ることなく離れて暮らしている(40代 女性)

1位は「県外で就職した」でした。

就職先が実家や地元から通えない場所にあると、必然的に地元を離れることになります。

地元に希望する職種や十分な雇用がなく、別の都道府県に移った人もいました。

引っ越した先で家庭や生活拠点をもち、転勤や退職で地元に戻ることはしなかった人も多くなっています。

2位 県外で結婚した

- 遠くに住んでいた夫と知り合い、結婚することになったから(30代 女性)

- 結婚して、妻の実家がある都道府県に住んでいる(40代 男性)

- 結婚して家を建てるのに、実家近くでは金銭的に無理があったので(50代以上 女性)

2位は「県外で結婚した」でした。

結婚相手の居住地や、二人で相談して住むと決めた場所によっては、結婚をきっかけに実家や地元の都道府県を離れることになります。

結婚して新居を構えるにあたり、地元では地価などの面で折り合わなかったという声もありました。

とくに女性からの回答が多かった項目で、女性が「夫の地元」や「夫の職場近く」に移るケースが多いと言えます。

3位 県外に進学した

- 行きたい学部が地元の大学になかったため他県の大学に行き、他県で友人がたくさんできたため、そのまま実家に戻らず就職した(20代 女性)

- 進学を機に離れ、社会人になってもそのまま(40代 男性)

- 大学進学で東京に出て居心地がよかったので、そのまま就職した(40代 男性)

3位は「県外に進学した」でした。

地元以外の専門学校や大学に進学したことをきっかけに地元を離れ、地元に帰らず就職や結婚をしたという人も多くいます。

地元に戻らなかった理由としては、「新しい居住地の居心地がよかった」「新しい居住地でコミュニティができた」などが挙がりました。

最初は、卒業したら地元に帰るという選択肢があった場合でも、地元を離れることで考え方が変わることもあります。

4位 都会に出たい

- 都会のほうが便利。交通、買い物など楽しい(20代 女性)

- 田舎が嫌いだから(30代 男性)

- 都会に出たかったのと、なるべく自立したかったため(30代 女性)

「都会に出たい」が4位でした。

都会に出たい理由としては「交通や買い物の利便性」「娯楽の多さ」「田舎が嫌い」などが挙げられています。

また、都会で働きたかったという声もあり、都会的な環境に身を置くことで成長したいという意欲も感じられます。

5位 配偶者の都合で

- パートナーの就職先が県外だったから(20代 女性)

- 配偶者の実家が他県で、今後は配偶者の実家のお世話をしていく予定だから(30代 女性)

- 夫の転勤により引っ越しをしたから(40代 女性)

「配偶者の都合で」が5位に入りました。

自身の考えというよりも、配偶者の仕事や家庭の事情で地元以外に転居した人も多いとわかります。

とくに転勤や勤務地など、配偶者の仕事を優先した人が多くなっています。

回答者は全員女性で、「女性が配偶者に合わせる」という傾向が浮き彫りになりました。

6位 県外に転勤した

- 転勤族であり、会社都合で別の都道府県に引っ越すことになったため(20代 女性)

- 就職先が転勤ありなので、転勤で実家から遠い場所に住むことになってしまった(30代 男性)

- 実家のある県で採用され働いていましたが、会社都合の転勤により他県の事業所を転々としているため(40代 男性)

6位は「県外に転勤した」でした。

会社都合で勤務地が変わり、本人の意思とは関係なく生活拠点を移すケースも多くなりました。

最初は地元で働いていたものの、転勤で地元を離れたケースも。

「実家から遠い場所に住むことになってしまった」という回答からは、本当は地元に残りたいのにできないという思いも感じられます。

7位 実家を出たい

- 母が「過保護」まではいかないのですが心配性であったため、家に居続けると自由がなくなると思ったので(20代 女性)

- 地元には仕事がなく、家族とも仲が悪く、同級生からはイジメられてて、地元から離れたかったから(30代 女性)

- 実家とはあまりいい関係ではなかったので、18歳で県外に出た(40代 女性)

「実家を出たい」が7位です。

積極的に実家や地元を出たいという理由で、地元である都道府県の外に出た人もいました。

実家や地元を出たい理由は「家族と仲が悪い」「親の過干渉」「地元の人間関係がわずらわしい」などです。

地元に残ると精神的なストレスがあるために、進学や就職・転職などの機会に地元を離れるケースもあるのですね。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

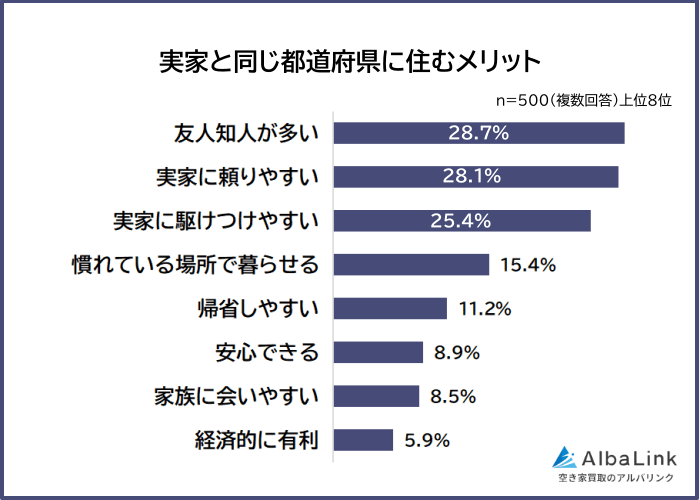

実家と同じ都道府県に住むメリットは「友人知人が多い」

「実家と同じ都道府県に住むメリット」を聞いたところ、1位は「友人知人が多い(28.7%)」でした。

僅差の2位は「実家に頼りやすい(28.1%)」、3位は「実家に駆けつけやすい(25.4%)」となっています。

- 親とすぐ会えて、健康状態などを把握しやすいから(20代 女性)

- 家族とすぐに会える安心感がある。急な用事や体調不良のときにも助けてもらいやすく、精神的な支えになります。土地勘や地元の人間関係があるため、生活しやすい点も大きなメリットです(20代 男性)

- 地元の友人が多い。実家に近いので、親に頼れる。親に何かあったとき、すぐに対応できる(30代 女性)

- 私のように不安定な雇用ですと、家賃がかからないのはメリット。実家でなければ、同じ都道府県というだけで、交通費がかからないのがメリットですね(40代 男性)

- 慣れ親しんだ土地なので、勝手がわかる。すぐ実家に戻れる。知り合いも多い。両親の世話をするにしても移動が少なく、自分の時間や体力にあまり影響がない(50代以上 女性)

「友人知人が多い」「実家に頼りやすい」「駆けつけやすい」が上位で、家族や友人との助け合いやコミュニケーションが重要視されています。

とくに家族や友人とのつながりが心の支えになっている人にとっては、同じ都道府県に住むことで得られる「安心感」や「助け合える距離感」は、大きな魅力です。

親の健康や生活が気になってくる世代にとっても、すぐ会いに行ける環境は大きな安心材料となります。

一方「慣れた土地で暮らせる」「帰省しやすい」「経済的に有利」など、暮らしやすさや実利的なメリットも挙げられました。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

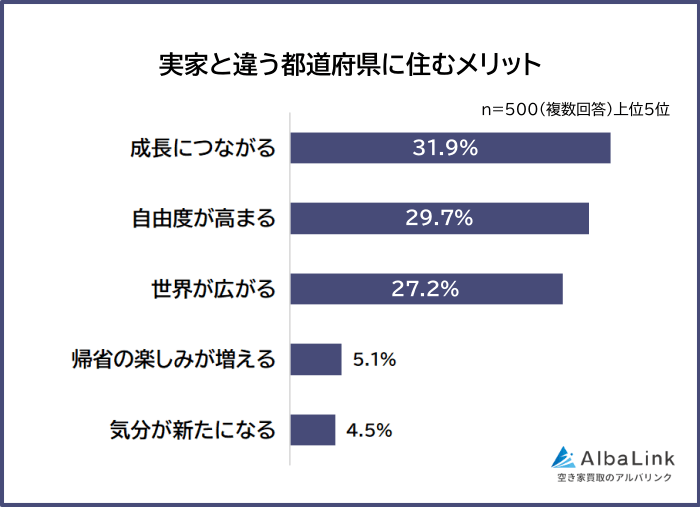

実家と違う都道府県に住むメリットは「成長につながる」

一方、「実家と違う都道府県に住むメリット」の1位は「成長につながる(31.9%)」で、30%以上の人から回答を得ました。

2位「自由度が高まる(29.7%)」、3位「世界が広がる(27.2%)」という回答も多くなっています。

- 実家を出ることによって新しい価値観が得られるかもしれない。各地に友人などができることによって、行動する幅が広がるのではないかと感じている(20代 女性)

- 実家のある県への帰省などが、より楽しく充実したものに感じられる(30代 女性)

- あまり干渉されたくない人や、違う人生を歩みたいと考えている人には、過ごしやすい(40代 男性)

- 20代の頃は違う都道府県におり、自立できることは間違いないと思います。そのときの経験が、今に活きています(40代 男性)

- わずらわしい人間関係をリセットできる。好きなときだけ友人や親に会える。実家に帰る楽しみがある(50代以上 女性)

実家と違う都道府県に住む大きなメリットは、自立や成長だと考えられています。

環境を変えることで視野が広がるからです。

また「自由度が高まる」「気分が新たになる」といった声もあり、親族・家族や地元のしがらみから離れ、心地よく暮らせるという声も。

実家との距離を取りたい人や、自立を重んじるタイプの人にとっては、別の都道府県で暮らすことが大きなメリットになるとわかります。

一方で「帰省の楽しみが増える」「家族と会える頻度が減るからこそ、会えたら嬉しくなる」といった声もあって、地元を離れることであらためて家族や地元の良さを実感する人もいました。

まとめ

今回のアンケートでは、約3分の2の人が「実家と同じ都道府県に住んでいる」と回答しました。

実家と同じ都道府県に住んでい人は、家族とのつながりや地元の安心感を大切にしながら暮らしています。

一方で実家を離れて暮らす人は、就職、結婚、進学といったライフステージの変化をきっかけに地元を離れることが多くなっています。

そして地元を離れて暮らすメリットとしては、自由や成長などが挙げられました。

ただ「同じ都道府県に住むメリットはない」「違う都道府県に住むメリットはない」と答えた人もいて、感じ方は人それぞれです。

どこに住むか選択するにあたっては、「親を含む地元の人間関係」や「地元での暮らしやすさや働きやすさ」が大きく影響していることもわかるアンケートとなりました。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら