別荘と居住用住宅との違い

別荘と居住用の住宅では、税務上の扱われ方に違いがあります。

また、別荘と混同されがちな「セカンドハウス」も利用目的が別荘とは異なるため、税務上は全く別の扱いになります。

これらの具体的な違いについてみていきましょう。

別荘の定義とは?

日常生活には使用していない、避暑や避寒などの保養を目的とした家は別荘になります。

戸建でもリゾートマンションであっても、保養目的で所有しているものは別荘として扱われます。

税金の軽減措置は対象外

別荘は生活必需品とはみなされず、あくまでも趣味や嗜好の範囲で所有している贅沢品と判断されるため、居住用の住宅に適用される税金の軽減措置の対象にはならないのです。

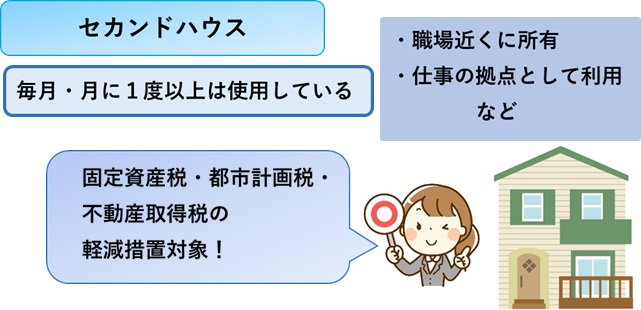

セカンドハウスとは?

セカンドハウスは、居住用の住宅以外に所有している家で、少なくとも毎月1日以上は使用しているものを指します。

「遠距離通勤になるため、職場の近くに所有している家」「仕事の拠点として使用している家」、このようなケースはセカンドハウスとして認められます。

セカンドハウスの場合は居住用の住宅と同様に、固定資産税・都市計画税・不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

別荘に買い手がつきにくい理由

使い道のない別荘に困って売却をしても、別荘は一般の住宅よりも売れにくい傾向にあります。

富裕層の象徴としてバブル期まで人気があった別荘は、高値で売買されていました。

しかし、バブル崩壊とともに別荘の需要は下火になり、一般庶民には高嶺の花だった人気エリアの物件も今では数百万円で売却されているのが現実です。

なかには、価格を下げ続けても何年も売れないため、売主が数十万円の諸費用分まで負担してタダで譲り渡した事例さえあるほどです。

では、なぜ別荘はそれほど売却しにくいのでしょうか?

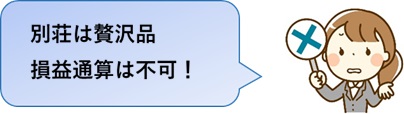

築古物件が多く修繕費用がかかる

別荘は1970年代~80年代後半に多く建てられていて、築40年以上経過している物件も珍しくありません。

住居のように頻繁に使用しない別荘は、管理が手薄になりがちで老朽化が進みやすく、再利用するには多額の修繕費が必要なケースがほとんどです。

築古の別荘は、物件自体が安くても実際には出費がかさむため買い手がつきにくいのです。

なお、住まない家が痛む4つの理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

立地・利便性が悪い

そもそも保養が目的の別荘は、立地や利便性よりも景観や自然環境を重視しがちです。

しかし、「年齢とともに車での長距離、山道の移動がつらくなった」「実際に数日間滞在してみると生活の不便さに足が遠のいた」「医療施設がなく、もしもの時に不安」など、日常生活をしなくてもある程度の利便性は不可欠です。

利便性が悪いと、別荘地の人気が衰えるとともに近隣の商業施設や飲食店が撤退し、ますます利便性が悪くなります。

このように、寂れた印象の別荘地の売却は非常に困難です。

別荘や二拠点生活の住まいとしてニーズがあるとすれば、都心から1時間半程度の距離で自家用車以外の交通手段も利用できる場所です。

維持費が高い傾向がある

一般住宅に比べて、別荘は維持管理費が高い傾向にあります。

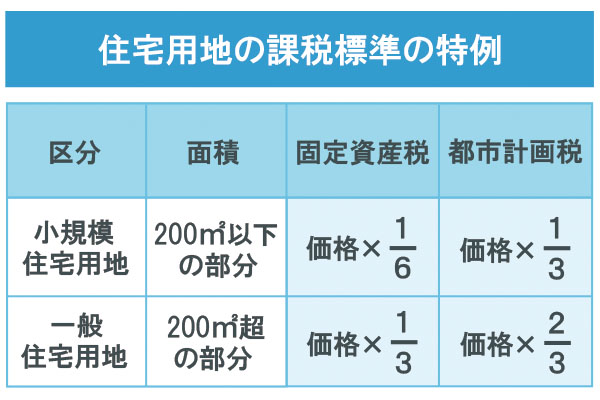

例えば、居住用の住宅は、固定資産税の評価額を3分の1または6分の1にまで軽減してもらえますが、別荘には軽減措置は適用されません。

また、別荘の土地面積は広いため課税額も大きくなります。

さらに、温泉の権利料や使用料などリゾート地ならではの共益施設などにコストがかかるケースも多々あります。

別荘は専門の買取業者に買い取ってもらうのがベスト

別荘が売れず悩んでいる場合は、専門の不動産買取業者に買取ってもらう方法がベストです。

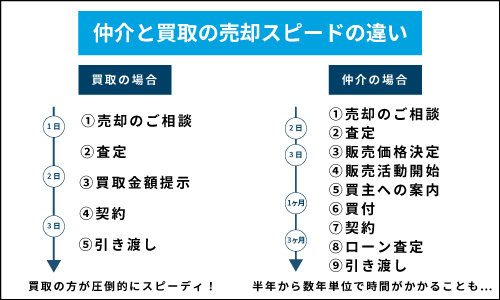

別荘を買取で売却するメリットを説明する前に、不動産売却方法である「買取」「仲介」の違いについて解説します。

- 仲介

- 不動産知識を持たず、主に居住目的で物件を探している個人が買主となる。売主(空き家所有者)から売却の依頼を受けた仲介業者は、SUUMOやat-homeなど不動産ポータルサイトで販売活動し、買い手を探す。購入希望者が現れたら、内覧や交渉をおこない、合意があれば売主と買主とで売買契約を締結する。

- 買取

- 売主(空き家所有者)から売却の依頼を受けた不動産買取業者が直接買主となる。買取業者は、リフォーム等をおこなって物件を再生したあと、再度販売する事業目的で購入する。そのため、売主からの依頼を受けて物件を査定し、再販によって利益が見込めると判断すれば、買取価格を提示する。売主と買取価格や条件等を交渉し、双方で合意があれば直接売買契約を締結する。

このように、「仲介」「買取」2つの売却方法では、主に買主とその購入目的が異なることから、別荘の売却を買取に依頼するメリットがあります。

そのメリットについてご説明します。

なお、仲介・買取の違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

1週間から1か月程度で別荘を売却できる

買取なら、1週間から1か月程度で売却できます。

前述したとおり買取業者が直接買主となるため、売主との間で金銭的合意があればすぐに契約手続きに進めるからです。

一方仲介の場合は、購入希望者が現れて正式に成約が決まるまで販売活動を行わなければなりません。

3ヶ月から数年、あるいは一生売れないおそれもあります。

弊社はスピーディーに別荘を買い取りいたします。

全国の別荘を無料で査定致しますので、別荘を早急に売却したい方はぜひご連絡ください。

>>【倒壊しそうな空き家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

※「物件住所・氏名・メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。

※査定のみ、相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。

残置物撤去やリフォームが不要

買取であれば、売却前に不用品やゴミの処分、リフォーム等を行う必要がありません。

買取業者はリフォーム等をして再販するのが目的だからです。

そのため、どれだけ物があっても、ボロボロでも、そのままの状態で売却できます。

一方、仲介の場合、買い手がつきやすいように残置物の撤去や設備の交換、リフォーム等を行わなければなりません。

別荘の状態次第ですが、売主は売却前に数十万円から数百万円、あるいは1千万円近く負担するおそれもあります。

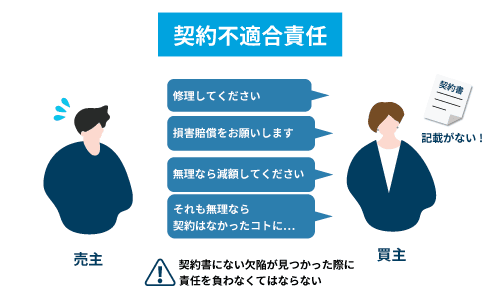

契約不適合責任が免責される

買取では、不動産知識を持った買取業者が買主になるため、特約によって契約不適合責任の全てを免責するのが一般的です。

契約不適合責任とは、不動産売却後に、契約書に記載が無い欠陥や不具合があった場合、売主が買主に対して負う責任です。

雨漏りやシロアリ被害、家の傾き、そのほか心理的な欠陥等

そのため買取なら、築年数が経過して老朽化が激しい別荘なども、売主は安心してそのまま売却できます。

一方仲介では、不動産知識を持たない個人消費者が買主になるため、売主に対して契約不適合責任が適用されます。

契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

専門の買取業者を選ぶポイント専門の買取業者に依頼して直買取業者に依頼して直接買い取ってもらうのがベストです。

ただし、全ての買取業者が別荘を買い取ってくれるわけではありません。

以下の2つのポイントを抑えて、別荘を少しでも高く、確実に買い取ってもらいましょう。

別荘や空き家の買取実績が豊富な業者を選ぶ

買取業者のホームページから、別荘や空き家の買取実績が豊富にあるかを確認しましょう。

専門性がある空き家買取業者であれば、蓄積された経験や専門的知識、独自の販路から、最適な活用方法を見出せるからです。

一方、別荘等の買取実績がない業者だと、安く買いたたかれることや、買い取りに応じてもらえないことがあります。

なお、空き家に強い買取業者については、以下の記事で紹介しています。

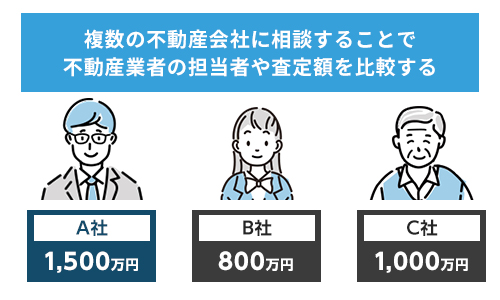

複数の買取業者に依頼し比較する

買取の査定は、必ず複数の専門買取業者に依頼してください。

複数の買取業者を比較することで、信頼できる買取価格かを見極める判断材料にできます。

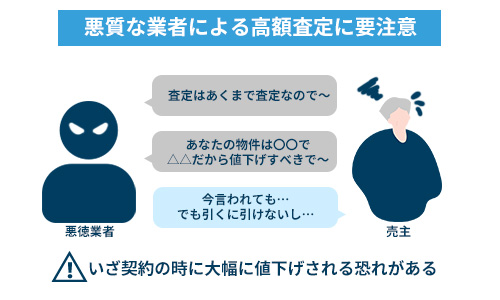

安い買取価格を提示する買取業者はもちろん、極端に高い買取業者にも注意してください。

物件の売却先に選んでもらうために、実際には不可能な金額を提示している可能性があるからです。

このような業者は、契約の直前になって、適当な理由をつけて買取価格を値下げする恐れがあります。

そのため、必ず複数の買取業者に依頼し、不自然な箇所があれば担当者に確認してください。

別荘を手放すその他の方法

別荘を処分する場合、前述した買取のほか、下記のような方法があります。

- 不動産会社や管理会社に売却を相談する

- 建物を解体し更地にして売却する

- 親戚や知人に無償で譲る

- 自治体や公共機関に寄付する

ただし、よほど好条件の別荘でない限り、何年も、あるいは永遠に手放せないことや、高額な費用がかかることもあります。

そのため、別荘を手放すために費用や時間をかけてしまわないよう、買取での売却を検討してください。

それでは、別荘を手放すその他の方法について、それぞれ見ていきましょう。

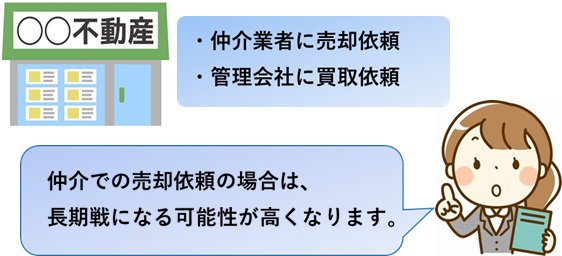

不動産会社や管理会社に売却を相談する

不動産仲介業者に売却を依頼したり、別荘の管理会社に買い取ってもらう方法もありますが、現実的ではありません。

実際には別荘のニーズが少なく、仲介業者に依頼しても何年も買い手がつかない可能性が高いからです。

また、管理会社が買い取ってくれるのは稀で、「無料で引き取ってもらう」ひどい場合には、別荘の所有者が「お金を支払って引き取ってもらう」というケースまであります。

弊社は全国の別荘や空き家を積極的に買い取っておりますので、別荘が売れずにお困りの方はお気軽にご相談ください。

>>【倒壊しそうな空き家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

※「物件住所・氏名・メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。

※査定のみ、相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。

建物を解体し更地にして売却する

建物の築年数が古く、経年劣化が進んでいる場合は、思い切って建物を解体して更地売りにする方法もあります。

劣化の激しい建物のリフォームやリノベーションは、新築を建てるよりも費用がかかる場合もあり、敬遠されがちです。

ただし、家屋の解体には1件あたり数百万円もの費用がかかります。

そのため、売却に費用をかけたくない方は、買取業者に依頼し、金銭的負担無く別荘を売却しましょう。

更地にするメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しているので、興味がある方はお読みください。

弊社は全国の別荘や空き家等を積極的に買い取っておりますので、別荘の売却をご検討の方はぜひご連絡ください。

>>【倒壊しそうな空き家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

※「物件住所・氏名・メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。

※査定のみ、相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。

親戚や知人に無償で譲る

親戚や知人など身近な人に無償で譲ることも可能です。

古い別荘でもリノベーションをして活用したい人がいるかもしれません。

ただし、ちょうどよく別荘を購入したい人がいるとは限らないので、見つかるまで時間がかかりますし、最悪何年も見つからない可能性もあり、現実的とは言えません。

また仮に見つかったとしても、譲渡によって贈与税がかかる場合があるため、税理士への相談が必要です。

譲渡後のトラブルを避けるためにも、専門家に相談をしながら譲渡を進めていきましょう。

自治体や公共機関に寄付する

自治体ごとの条件を満たしていて、自治体のニーズに合致した物件なら、無償で引き取ってもらえる可能性もあります。

自治体にどのようなニーズがあるかわからないので、相談してみる価値はあるでしょう。

ただ、自治体としても引き取った後の維持費用や手間が発生するため、使い道のない物件は引き取りません。

東京財団の調査によると、「受け取る土地事例」について「公的利用が見込める場合」と回答した自治体が94%と、寄付を受け付けてもらえるハードルが高いことがわかります。

参照元:東京財団|土地の「所有者不明化」~自治体アンケートが示す問題の実態~

自治体にとって活用しやすい土地・空き家なら相談してみましょう。

なお、自治体へ土地を寄付する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

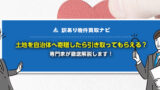

別荘の維持にかかる費用

固定資産税や都市計画税、住民税

固定資産税は土地の広さや建物の大きさ、築年数によって異なりますが、課税評価額の1.4%になります。

都市計画税は評価額の0.3%(最大)ですが、都市部でなければ掛かることはないでしょう。

また、住民票を別荘地に移していなくても、自治体内に別荘を所有してライフラインを利用していれば住民税を払う義務があります。

参照元:自治税務局市町村税課|個人住民税における二地域居住の論点について

もちろん、別荘の居住割合分の金額になるため、大きな負担にはなりませんが、余分な出費を続けることになります。

共益管理費

別荘地内の街灯の保守管理や道路脇の除草、管理事務所の運営など、別荘地内全体の管理・整備費用になります。

積雪がある地方では除雪費用に結構な費用がかかり、共益費が高額な場合もあります。

別荘地の規模や軒数によっても金額はまちまちです。

火災保険料

火災保険料は建物の面積が大きければ金額も上がります。

都心の住宅よりも敷地に余裕があるので広めの建物を建てる人も多く、火災保険料が自宅よりも高くなる場合もあります。

水道/電気/ガス料金

別荘を使用していない期間でも、毎月の光熱費の基本料金はかかってきます。

水道料は定額料金の別荘が多いようです。

使っても使わなくても一定の料金を支払うという形です。

このほか土地が借地の場合は借地料がかかってきますし、別荘地によっては管理費とは別にゴミの処理費用がかかる場合もあります。

また、配管や屋根・壁など、経年劣化による建物の補修が必要になれば100万単位の費用が必要になるため、別荘を所有し続けるには、長期的な維持費の計画を立てておく必要があります。

別荘売却時の注意点

別荘の売却の際には、税制面で一般の住宅売却とは異なる点があります。そのことも踏まえて売却計画を立てていきましょう。

別荘の売却で損益通算ができない

長期間所有していた別荘を売却する場合、築年数とともに建物の資産価値は下がるため、売却によって損失が生じることもあります。

通常は不動産の売買で生じた損失分を給与所得など、ほかの所得と合わせて所得税を算出する「損益通算」によって、不動産による損失を控除して税金を減らすことができます。

参照元:国税庁|No.2250 損益通算

ところが、別荘のように生活必需品ではない不動産の場合は損益通算はできません。

譲渡所得税がかかる場合もある

通常、居住用の不動産を売却したなら、多くの場合は売却額から3,000万円が控除される特例が適用されます。

しかし、別荘は嗜好品とみなされるため、この特例が適用されません。

売却によって利益が見込まれる場合は、前もって譲渡所得税額を調べておきましょう。

不動産売却に関する特例や譲渡所得税の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

別荘を所有しているあいだは、利用をしない場合にもランニングコストがかかります。

現在はそれほど高額な費用ではないという場合でも、将来的には建物の大規模な修繕、もしくは取り壊しなどの大きな費用がかかることは避けられません。

使う予定の無い別荘であれば、なるべく早い段階専門の買取業者に依頼し、余計な費用をかけずに買い取ってもらいましょう。

弊社では、別荘や空き家等を専門に、全国で積極的に買い取っています。

買取価格にご納得いただければ、スピーディーに買取可能ですので、ぜひお問い合わせください。

>>【倒壊しそうな空き家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

※「物件住所・氏名・メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。

※査定のみ、相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら