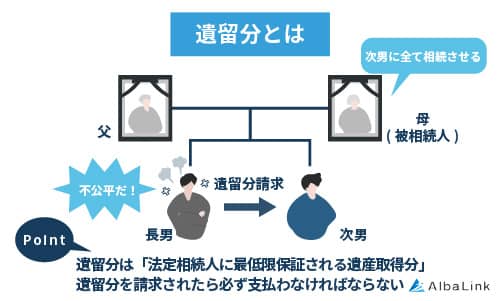

遺留分とは

遺留分侵害額請求は、一定範囲の法定相続人が自分の「遺留分」を取り戻すための請求です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人へ法律によって保障される「最低限の相続分」。

本来法定相続人であれば、法定相続分まで遺産をもらえるはずです。

しかし遺言によって特定の人へ多くの遺産が遺贈されたり高額な生前贈与が行われたりすると、法定相続分を侵害されてしまうでしょう。

そんなときでも最低限「遺留分」については取り戻しができます。

そのための請求手続きが遺留分侵害額請求です。

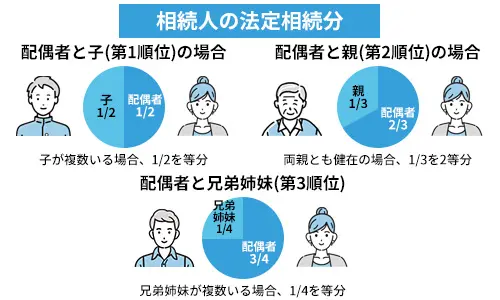

遺留分は法定相続分そのものではないので、遺留分の割合は法定相続分より少なくなります。

それでも0にはならないので、遺言や贈与に納得できない相続人は遺留分侵害額請求を行う価値があるといえます。

なお、法定相続分の割合について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

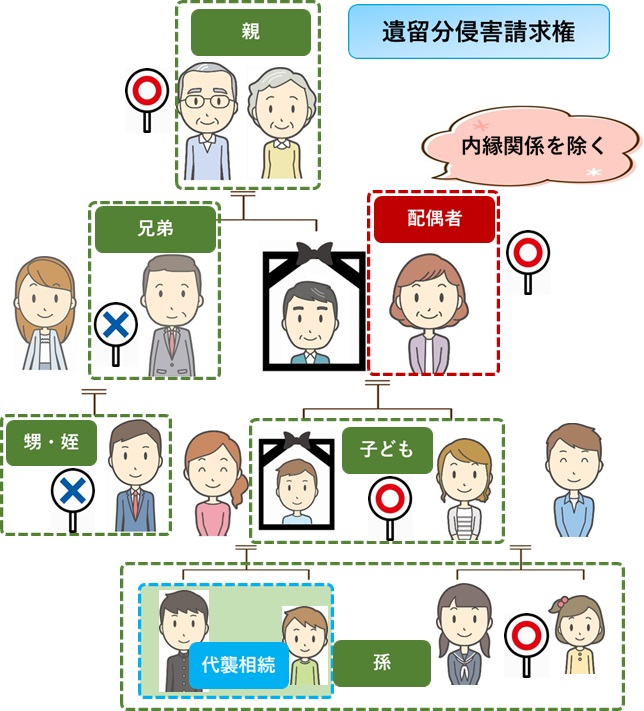

遺留分が認められる法定相続人

遺留分が認められる法定相続人の範囲は、以下の通りです。

配偶者

法律上の夫や妻に遺留分が認められます。

ただし内縁の配偶者は法定相続人にならないので遺留分も認められません。

子ども、孫、ひ孫などの直系卑属

子ども、子どもが先に死亡しているときの代襲相続人(孫)、孫も先に死亡しているときの再代襲相続人(ひ孫)などの直系卑属には遺留分が認められます。

親や祖父母、曾祖父母などの直系尊属

親、親が先に死亡しているときの祖父母、祖父母も先に死亡しているときの曾祖父母など、直系尊属にも遺留分が認められます。

遺留分侵害額請求権が認められない人

兄弟姉妹、甥姪

法定相続人の中でも兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪には、遺留分が認められません。

たとえば配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる事案において、「配偶者にすべての遺産を相続させる」という遺言があれば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

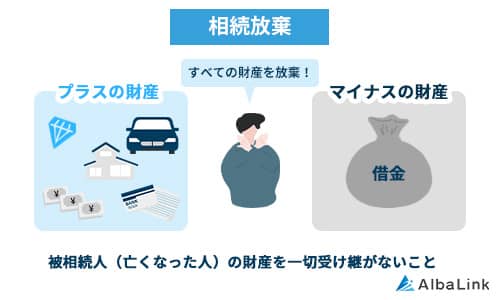

相続放棄者

もともと法定相続人であっても「相続放棄」した人には遺留分が認められません。

相続放棄した人の子どもも相続人にはならないので、遺留分請求はできません。

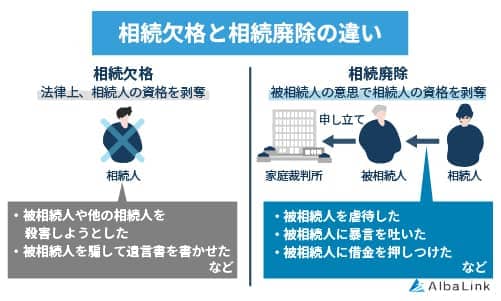

相続欠格者、相続廃除された人

もともと法定相続人であっても「相続欠格者」となった場合には遺留分が認められません。

相続欠格者とは、被相続人を殺したり遺言書を書き換えたり偽造したり捨てたりしたために、法律上当然に相続人の資格を奪われた人です。

相続廃除された人も遺留分がありません。相続廃除とは、相続人を虐待したり多大な迷惑をかけたりして、相続人によって相続人の地位を奪われた人です。

ただし相続欠格者や相続廃除された人の子どもは代襲相続できるので、遺留分が認められます。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

遺留分の割合

各相続人が請求できる遺留分の割合は、以下の表のとおりです。

【遺留分割合の表】

| 配偶者の遺留分 | 子どもの遺留分 | 親の遺留分 | |

| 配偶者のみ | 2分の1 | ||

| 配偶者と1人の子ども | 4分の1 | 4分の1 | |

| 配偶者と2人の子ども | 4分の1 | 8分の1ずつ | |

| 配偶者と両親 | 3分の1 | 12分の1ずつ | |

| 配偶者と片親 | 3分の1 | 6分の1 | |

| 1人の子ども | 2分の1 | ||

| 2人の子ども | 4分の1 | ||

| 両親 | 6分の1ずつ | ||

| 片親 | 3分の1 |

配偶者のみ

相続人が配偶者のみの場合、遺留分割合は相続財産全体の2分の1になります。

配偶者と子ども

相続人が配偶者と子どもの場合、全体的な遺留分の割合は2分の1です。

これを法定相続分に応じて分配します。

子どもの遺留分は2分の1×2分の1=4分の1

となります。

子どもが複数いたら、4分の1を人数で頭割り計算します。

子どものみ

相続人が子どものみの場合、全体で認められる遺留分は2分の1です。

これを子どもの人数で頭割り計算すれば、1人1人の遺留分を算定できます。

配偶者と直系尊属

配偶者と親などの直系尊属が法定相続人となる場合にも、全体で認められる遺留分は2分の1です。

配偶者の法定相続分は3分の2なので、遺留分は2分の1×3分の2=3分の1となります。

親の遺留分は2分の1×3分の1=6分の1となりますが、両親が存命の場合には半分ずつになるので、それぞれの遺留分が12分の1となります。

直系尊属のみ

相続人が親などの直系尊属のみの場合、遺留分の割合は「3分の1」になります。

これを相続人となる直系尊属の人数で分配します。

片親であれば3分の1、両親が存命であれば6分の1ずつとなる計算です。

配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、遺留分の全体的な割合は2分の1です。

兄弟姉妹には遺留分が認められないので、この2分の1がすべて配偶者のものとなり、配偶者の遺留分が2分の1になります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

遺留分侵害額請求権とは

遺留分を侵害されたとき、具体的にどうやって遺留分を取り戻せば良いのでしょうか?

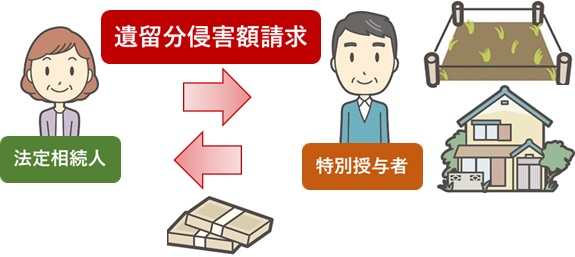

このときに行うのが「遺留分侵害額請求」です。

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された人が贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を求めることです。

ここで注意しなければならないのは、遺留分侵害額請求権は「お金」で請求する権利という点です。

不動産が遺贈された場合でも、不動産そのものを取り戻すことはできません。

あくまで侵害された遺留分の金額を計算し、金銭による清算を求めます。

法改正前は「遺留分減殺請求権」だった

実は2019年の法改正前、遺留分を取り戻す権利は遺留分侵害額請求権ではなく「遺留分減殺請求権」でした。

これは「遺産そのものを取り戻す権利」です。

つまり不動産が遺贈、贈与された場合などには不動産を取り戻すことができたのです。

改正法が施行された日にち

改正法が施行されたのは、2019年7月1日です。

2019年7月1日以降の相続の場合には遺留分侵害額請求が適用されるので、お金で取り戻すことになります。

遺留分を侵害されたときには、遺留分侵害額請求になるのか遺留分減殺請求をするのかにも注意しましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

遺留分侵害額請求の時効と期限

遺留分侵害額請求には、時効があります。

遺留分の侵害の事実を知った日から1年間

遺留分侵害額請求できるのは、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間」です。

被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言や贈与の事実の両方を知ってから1年以内に相手に請求しなければなりません。

ただ1年以内に権利行使することを明らかにすれば足ります。

回収まで完了する必要はありません。

不公平な遺言書が見つかったり生前贈与の事実が発覚したりしたら、早めに遺留分侵害額請求するかどうかを決定しましょう。

相続開始から10年を経過していると請求権は消滅する

たとえ遺留分権利者が相続開始や不公平な遺言書の存在を知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。

この期間は「除斥期間」といって、止めることができません。

相続が起こったら、必ず10年以内には遺留分侵害額請求を完了する必要があります。

遺留分侵害額の請求方法

遺留分侵害額請求をするときには、具体的にどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

口頭、メール、FAX全て可能

遺留分侵害額請求には、特に厳密なルールがありません。

電話や面談時に直接口頭で請求しても有効ですし、メールやLINE、FAX、郵送などの手段でもかまいません。

どのような手段を用いるかは「相手方との関係性」によって選択すると良いでしょう。

たとえば仲が良好な場合には、まずは口頭で相談してみるようお勧めします。

相手が快く応じてくれれば、スムーズに解決できるでしょう。

時効が迫っている場合の注意点

相手との仲が良いケースでも、遺留分の1年の時効が迫っている場合には注意が必要です。

時効が過ぎたら、遺留分侵害額を払ってもらえなくなるからです。

口頭や電話では、「時効成立前に遺留分請求をした証拠」が残りません。

明確にするには「内容証明郵便」を使いましょう。

内容証明郵便を利用すると、郵便局が発送日付を入れてくれるので、いつ送ったかが明らかになります。

また「配達証明」をつけると、いつ相手に送達されたのかまで明確になります。

しかし、いきなり内容証明郵便を送ると、相手との関係が悪化してしまうおそれが高まります。

事前に事情を話し「今から内容証明郵便を送るけれど、気分を害さないでほしい」と伝えてから送るのが良いでしょう。

相手がスムーズに対応してくれない場合

遺留分侵害額を払ってほしくても、相手がスムーズに応じてくれないケースも少なくありません。

もともと親族づきあいがなかったり折り合いが悪かったりすることもあるでしょう。

そんなときには、以下のように対応してみてください。

内容証明郵便で請求する

相手との折り合いが悪いなら、当初から内容証明郵便で請求するのがよいと考えられます。

特に相手が明確に遺留分の支払を拒絶しているようであれば、内容証明郵便を利用しても問題ありません。

話し合いの余地がありそうであれば、いったん電話や普通郵便で連絡を入れてから内容証明郵便を送りましょう。

話し合って合意する

相手に遺留分請求の通知をしたら、引き続いて話し合いをしましょう。

遺留分侵害額がいくらになるのか計算し、どのように払ってもらうのかを決めなければなりません。

一括で払うのが難しければ、分割払いしてもらうべきケースもあります。

お互いが意見を出し合って、現実的な解決方法を模索しましょう。

合意できなければ遺留分侵害額調停

相手と直接話をしても合意できない場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てましょう。

調停では、裁判所の「調停委員会」が間に入って話し合いを調整してくれます。

自分たちではもめてしまうケースでも、お互い顔を合わさなくて良いので合意に達する可能性が高くなります。

相手が感情的になって「遺留分は絶対に払わない」と主張している場合には、調停委員が説得してくれるケースもあります。

調停でも合意できなければ遺留分侵害額請求訴訟

調停でも解決できない場合には、遺留分侵害額訴訟によって解決するしかありません。

訴訟になると、裁判所が遺留分の有無や金額を計算します。

途中で和解する方法もありますが、和解できなければ裁判所が相手に支払い命令を下します。

遺留分トラブルを防止する方法

相続人間で遺留分トラブルが起こると、数年にもわたって争いが繰り広げられる可能性があります。

親の生前は仲の良かった兄弟も、絶縁状態になってしまうことがあり注意が必要です。

遺留分トラブルを防止するには、以下のような対応をしましょう。

遺留分を侵害しない遺言書を作成する

一番良いのは、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方法です。

【遺言書の見本】

そもそも遺留分を侵害しなければ、後に相続人が遺留分侵害額請求をするリスクも発生しません。

ただし遺留分の計算には専門知識が必要なので、自分1人で計算すると間違ってしまう可能性があります。

弁護士に相談しながら進めましょう。

早めに生前贈与する

遺留分対策としては、早めの生前贈与も有効です。

法定相続人に対してされた生前贈与は相続開始前10年にされたものに限定されます。

それより前に贈与された場合には、遺留分侵害額請求の対象になりません。

不動産を法定相続人である長男などに譲りたい場合、死亡の10年より前に贈与しておけば遺留分トラブルを避けられます。

尚、相続人以外の者にされた贈与については、相続開始前1年間の生前贈与に限られます。

事業承継では遺留分の除外合意をする

中小企業や事業者の場合、推定相続人と「遺留分の除外合意」をすれば、遺留分侵害額請求を封じることができます。

生前に相続人と話し合い、「遺留分を請求しない」という同意をとりつけるのです。

ただし除外合意をするには、経済産業大臣の確認を受けた上で家庭裁判所へ許可申請しなければなりません。

専門的な対応が必要となるので、弁護士に相談しましょう。

まとめ

遺留分侵害額請求が起こると、親族関係にヒビが入りますし、争いごとに巻き込まれて関係者が不幸になります。

できれば生前に遺留分対策をしっかり行いましょう。

不動産のある方は、生前贈与や遺言書などの対応をすれば遺留分トラブルを避けられます。

売却して早期に生前贈与したり自分で使ったりする方法もあるでしょう。

当社では不動産に関して全面的にサポートを提供しています。

弁護士の紹介もできますので、相続対策に関心のある方はぜひ、ご相談ください。

また、他の相続人と不動産を共有することになったら、トラブルを未然に回避するためにも共有持分のみを売却することをおすすめします。

弊社では、共有持分の買取実績が豊富な専門の買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

「共有関係を解消したいけど、どうしたらよいのかが分からない」「共有持分をとにかく早く売却したい」とお考えの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら