土地と建物の名義が違う5つのケースと背景

土地と建物の名義が異なる状況は、さまざまな家庭や相続の事情により発生します。

しかし、これらのケースを理解することで、将来的なトラブルや税務上のリスクを回避する対策がとれます。

ここでは、実際によくある5つのケースを紹介し、それぞれの背景や名義の違いが生じる理由を解説します。

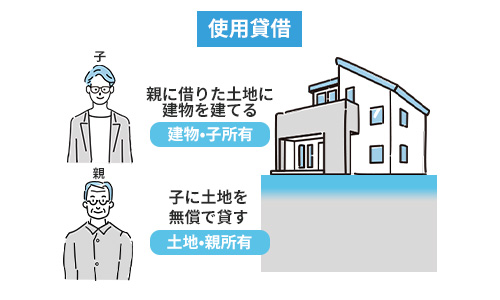

親の土地に子が家を建てた場合

土地と建物の名義が違う最も一般的なケースの一つが、親の土地に子どもが自宅を建てる場合です。

親子間であっても契約を明確にしておかないと、将来的にトラブルに発展する可能性があります。

たとえば、親が亡くなった際に他の相続人との間で土地の相続を巡る争いが起きることがあります。

住宅ローンを組む際にも、土地の名義が親であることで金融機関から担保設定を断られるケースもあります。

このようなリスクを回避するためには、使用貸借契約書の作成や贈与、売買による名義統一も選択肢として検討すべきです。

親の土地に親子共有名義の建物を建てたケース

親の土地に建てた建物が親子共有名義となっているケースも存在します。

一見、協力的に思える構図ですが、実際には持分割合や管理・修繕費の負担、将来の売却時の同意など、のちのち多くの協議が必要です。

また、相続が発生した場合、建物の共有持分が他の相続人に渡ることで、第三者が権利を持つ状況が発生することもあります。

こうしたリスクを避けるためには、あらかじめ遺言書や共有契約書を整備しておくことが大切です。

法務局や司法書士に相談し、名義の整理を進めることで、将来的な問題の回避につながります。

相続した土地の名義を変更せずに建物を建築したケース

土地を相続したにもかかわらず、名義変更を行わないまま建物を建ててしまうのも意外と多く見受けられるケースです。

法的には土地の所有者は被相続人のままとなっており、登記上は「所有者不在」のような状態になります。

これにより、住宅ローンの審査が通らなかったり、土地の売却や賃貸が困難になったりするデメリットがあります。

さらに、遺産分割が未了である場合、他の相続人との関係悪化や法的トラブルの原因にもなりかねません。

相続後は速やかに名義変更の手続きを行い、必要に応じて家庭裁判所の調整を経て権利関係を明確にすることが重要です。

なお、相続手続きや費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

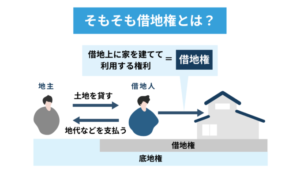

被相続人が貸していた土地に賃借人が家を建てたケース

生前に被相続人が土地を賃貸し、その上に借主が建物を建てていたケースでは、借地権や使用貸借などの法的関係が複雑です。

とくに、賃貸契約書が存在しない場合や、契約内容が曖昧な場合には、相続後に地主(被相続人の相続人)と借主との間で契約条件や更新料などを巡る争いが起こる可能性もあります。

また、名義が分かれていることで、借主が建物を売却する際にも土地の権利者の同意が必要になり、取引がスムーズに進みません。

このような問題を避けるためには、契約内容を明文化し、将来的な対応も視野に入れた契約更新・再契約を行うことが不可欠です。

被相続人が借りた土地に家を建てたケース

被相続人が他人の土地を借りて家を建て、その後に相続が発生するケースでは、建物をどう処理するかは大きな問題です。

借地契約が継続可能な条件であれば、相続人がそのまま使用できますが、地主の承諾が得られない場合には立ち退きや建物の解体を求められるリスクがあります。

また、借地権が登記されていない場合、法的保護が不十分であるため、相続人にとって不利な状況になることもあります。

借地権の登記や契約書の整備、地主との定期的な連絡が重要であり、こうしたリスクに備えて生前から適切な契約内容を取り決めておくことが望まれます。

なお、借地権に関するトラブルについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をお読みください。

土地と建物の名義が違うことで起きる税務上のデメリット3つ

土地と建物の名義が違うと、税務上3つのデメリットが発生します。

無償で土地を借りる場合

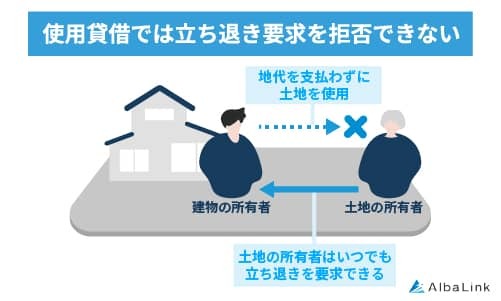

親から土地を無償で借りて、その上に子どもが建物を建てるケースは「使用貸借」と呼ばれる契約形態が該当します。

使用貸借では金銭の授受がないため、贈与ではないと思われがちですが、税務上は注意が必要です。

とくに相続税や贈与税の対象となる可能性があり、税務署から土地の使用に「経済的利益が生じた」と判断されれば、建物の所有者(子)に対して贈与税が課税されることもあります。

こうしたトラブルを回避するには、契約内容を明文化したうえで、必要に応じて税理士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることが求められます。

有償で土地を借りる場合

有償で土地を借りて建物を建てる場合、借地権が発生します。 有償の場合、借地権の契約内容や金額が市場の適正水準であることが重要です。

有償の場合、借地権の契約内容や金額が市場の適正水準であることが重要です。

もし、親族間で著しく低い地代で契約していると「低額譲渡」とみなされ、差額分に贈与税が課される可能性があります。

とくに、不動産の評価額が高いエリア(東京都や神奈川県など)では、わずかな金額の差が大きな課税対象になることもあり得ます。

また、地代を支払っていても、契約内容が曖昧だったり、第三者への貸与が制限されていなかったりした場合には、トラブルや課税リスクが発生するので注意が必要です。

土地を贈与された場合

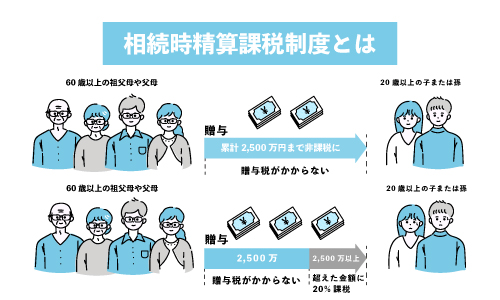

土地を親から贈与された場合、原則として贈与税が課税されます。

土地の評価額が高額である場合には、贈与税の負担が重くなり、予想外の支払いが発生することもあるでしょう。

贈与税は相続税に比べて税率が高く、控除額も少ないため、負担が大きいのが特徴です。

たとえば、相続時精算課税制度を利用すれば、最大2,500万円まで非課税での贈与が可能です。 ただし、後の相続時に他の財産と合算されて課税対象になります。

ただし、後の相続時に他の財産と合算されて課税対象になります。

相続時精算課税制度も万能ではなく、適用条件やタイミングを誤ると損をする場合もあります。

土地の贈与を検討する際は、税理士や不動産の専門家に依頼し、相続・贈与のシミュレーションを行うことで、税務上のリスクを最小限に抑えることが重要です。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

土地と建物の名義が違うと起こり得る物理的な4つのデメリット

土地と建物の名義が違うと、物理的にも大きなデメリットを被ります。

立ち退きを求められる可能性がある

土地と建物の名義が異なる場合、建物の所有者は土地の使用権を持っていても、名義人との関係性や契約内容によっては立ち退きを求められる可能性があります。

とくに、土地を使用貸借(無償貸与)している場合、法的な保護が弱く、土地所有者が契約の終了を申し出れば、建物所有者は退去を余儀なくされる可能性が高いです。 たとえば、親の土地に子どもが家を建てたケースでも、相続が発生して第三者である兄弟姉妹が土地を取得すれば、立ち退きを求めるトラブルに発展することがあります。

たとえば、親の土地に子どもが家を建てたケースでも、相続が発生して第三者である兄弟姉妹が土地を取得すれば、立ち退きを求めるトラブルに発展することがあります。

立ち退きリスクを防ぐには、土地使用に関する契約を明文化し、必要に応じて借地権として登記しておくなど、法的な対応を行っておくことが不可欠です。

建物の解体を要求されるリスクがある

契約期間が終了した借地や、土地使用に関して明確な契約がない場合、土地の返還と同時に建物の撤去を求められることがあります。

とくに、土地の賃貸借契約が書面で明確に交わされていない場合や、契約期間が満了している場合、土地の所有者が変わった場合などに、このリスクは顕在化しやすいです。

相続人が建物の存在を知らずに売却や開発を計画した結果、建物解体を要求されることもあるでしょう。

また、老朽化した建物の場合は、安全上の理由から解体を求められることもあります。

名義が異なることで、土地所有者との間で解体費用の負担や解体時期について意見の対立が生じ、紛争に発展する可能性も否定できません。

なお、借地に建てた建物の解体義務について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

固定資産税の負担者が曖昧になる

固定資産税とは、土地と建物にそれぞれ別々に課される税金です。

名義人が異なる場合は、土地と建物ごとにそれぞれが納税義務を負い、通知書も個別に届きます。

また、評価額は3年ごとに見直されます。

しかし、土地と建物の名義が異なると、固定資産税の支払いに関して混乱が生じやすいです。

通常、固定資産税は所有者が納税義務者となりますが、名義が別々の場合、「誰がどの分を負担するか」が明確でないことがあります。

親子や兄弟など親族間での所有の場合、慣習で建物の所有者がまとめて支払っていたとしても、将来的にトラブルの火種となることも少なくありません。

また、納税通知書が土地名義人に届き、実際の使用者が支払っていないと滞納扱いになるリスクもあります。

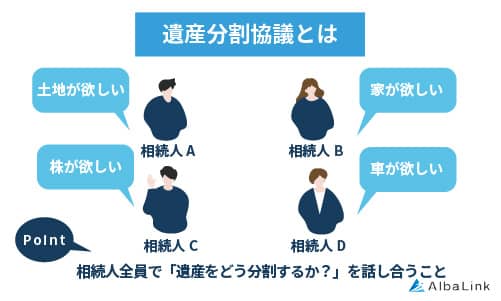

相続時に複雑な調整が必要になる

土地と建物の名義が異なる状態で相続が発生すると、遺産分割が非常に複雑になります。

たとえば、建物の所有者が亡くなり土地は親の名義のままだった場合、建物と土地の相続人が異なり、共有状態や使用権について新たな調整が必要になるでしょう。

さらに、名義が曖昧なまま何世代にもわたって放置されたケースでは、相続人が数十人に及ぶ「所有者不明土地」状態に陥るリスクもあります。

所有者不明土地状態では、不動産の売却・活用・建て替えなどの自由が大きく制限され、結果として財産価値が大きく下がってしまいます。

相続を見据えた早期の名義整理や、専門家を交えた権利関係の確認・登記変更が、トラブル回避と財産保全のために必要不可欠です。

なお、ここまで解説してきたリスクを未然に回避したいなら、ご自身の持ち分の土地や建物だけでも専門の不動産買取業者への売却をおすすめします。

専門の不動産買取業者へなら、名義が異なる土地や建物でも、適正価格での売却が可能です。

権利関係の複雑な物件を手放せば、相続時の複雑な調整や固定資産税の支払いといったトラブルの不安から解放されます。

弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)も、名義の違う土地や建物など問題物件専門の不動産買取業者です。

弁護士や司法書士など法律の専門家と提携しているので、土地と建物の名義が違う物件の複雑な交渉事や手続きも所有者様の手を煩わすことなくスピード解決、スムーズにお買取りいたします。

売却後にトラブルが発生することもございません。

「将来立ち退きを求められるかもしれない」「固定資産税は誰が払うのがいいの?」といった、名義の異なる土地や建物の不安から解放されたい方は、ぜひ弊社へご依頼ください。

>>【名義の違う土地や建物を高額売却】無料買取査定を依頼する

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

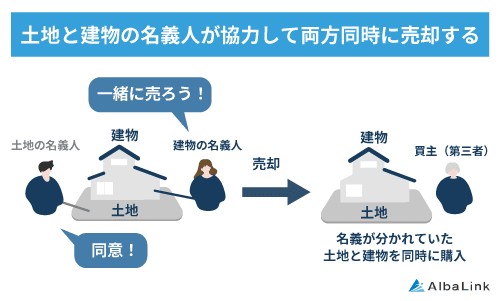

土地と建物の名義が違う場合の3つの売却方法

土地と建物の名義が違う場合、3つの売却方法が考えられます。

名義を統一してから売却する

土地と建物の名義を統一してから売却するのは、もっとも一般的な手段です。

不動産の名義が統一されることによって、買主や不動産会社との契約交渉において煩雑な手続きやリスク説明が不要になり、売却のハードルが下がります。

名義統一の手続きは、贈与、売買、相続など、名義が異なる理由によって異なります。

たとえば、親の土地に子が建物を建てたケースでは、親から子へ土地を贈与または売買する手続きが必要です。

相続の場合は、相続登記を行い、土地と建物の名義を相続人に統一します。

ただし、名義を統一する際には、税金がかかる恐れもあるので注意が必要です。

贈与の場合には贈与税、売買の場合には譲渡所得税や不動産取得税、登録免許税などの税金が発生する可能性があります。

また、相続登記には期限があり、怠ると過料が科されることもあります。

土地と建物の名義を統一するときの注意点

土地と建物の名義を統一してから売却する方法は、もっとも一般的ではありますが、いくつか注意点が存在します。

もし、土地と建物の名義を統一する手間やリスクを回避したいなら、専門の不動産買取業者への売却をおすすめします。

専門の不動産業者への売却なら、土地と建物の名義が別々でも時間や手間の負担を最小限に、現金化可能です。

弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)も土地と建物の名義が違うなど、問題を抱えた物件専門の不動産買取業者です。

複雑な名義の物件でも交渉を代行、所有者様の負担なく適正価格でお買取りいたします。

売却後のトラブルもございません。

土地と建物の名義の違う物件でお困りの際は、ぜひ弊社へご相談ください。

>>【名義の違う土地や建物を高額売却】無料買取査定を依頼する

親の土地を相続した場合

親の土地を相続した場合は相続登記を行い、売却の前に土地の名義を相続人に変更しなければいけません。

2024年4月から相続登記が義務化され、親の土地を相続したにもかかわらず登記を怠ると、過料の対象になります。

2024年4月から相続登記が義務化され、親の土地を相続したにもかかわらず登記を怠ると、過料の対象になります。

相続登記の際は、相続人全員の協議や遺産分割協議書の作成、必要書類の取得などが求められ、手続きに時間がかかるケースも多いため、早めの準備が重要です。

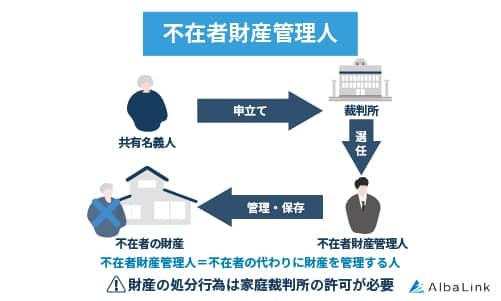

所有者と連絡が取れない場合

所有者と連絡が取れないと、名義統一が進められず売却自体が困難になります。

所有者が遠方に住んでいたり、高齢で連絡が取れなかったりするケースも多く見られます。

不在者財産管理人を選任したり、失踪宣告を申し立てたりする必要が生じるため、時間と費用がかかる点に注意が必要です。

まずは親族や関係者を通じて所在調査を試み、それでも不明な場合は、法的な対応を検討する必要があります。

認知症などで意思能力がない場合

名義人が認知症で意思能力を喪失している場合、そのままでは名義変更も売却も行えません。

このような状況では、成年後見制度を利用して後見人を立てる必要があります。 ただし、後見制度を利用すると、その後の財産管理に制約が生じたり、売却に家庭裁判所の許可が必要となったりするため、慎重な判断が求められます。

ただし、後見制度を利用すると、その後の財産管理に制約が生じたり、売却に家庭裁判所の許可が必要となったりするため、慎重な判断が求められます。

なお、成年後見制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

共有者が複数いる場合

名義が共有となっている場合、全員の同意がなければ売却ができません。

兄弟姉妹など相続人が複数いると、売却方針について意見が一致しないこともあります。 遺産分割協議や共有物分割請求などの法的手続きを検討する場面も出てきますので、早期に話し合いを行い、書面による合意を取りつけることが重要です。

遺産分割協議や共有物分割請求などの法的手続きを検討する場面も出てきますので、早期に話し合いを行い、書面による合意を取りつけることが重要です。

なお、複数共有者を単独共有者に変更する際の費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

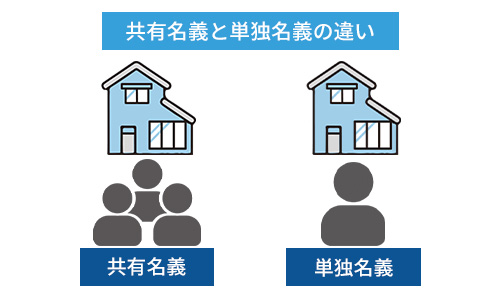

名義の違う不動産を同時に売却する

土地と建物の名義が異なる場合でも、それぞれの所有者が協力すれば、同一の買い手に同時に売却可能です。

買い手を一度に探せるため効率的で、名義統一の手間も省けます。 ただし、関係者全員の協力が不可欠で、一人でも同意が得られない場合は、売却が進まないリスクもあります。

ただし、関係者全員の協力が不可欠で、一人でも同意が得られない場合は、売却が進まないリスクもあります。

また、買主側にとっては権利関係が複雑に見えるため、購入を躊躇される可能性も高いです。

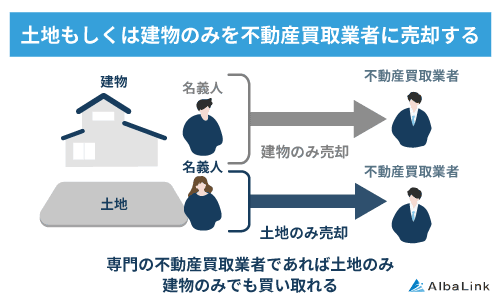

土地と建物を別々に売却する

土地と建物の名義が異なる場合、それぞれの所有者が別々の買い手を探して売却するという選択肢もあります。 ただし、個別に売却活動を行えるため自由度は高い一方、買い手が見つかるまでの期間が長引いたり、別々の買い手間で利用方法の調整が必要になったりする可能性があります。

ただし、個別に売却活動を行えるため自由度は高い一方、買い手が見つかるまでの期間が長引いたり、別々の買い手間で利用方法の調整が必要になったりする可能性があります。

買主にとって使い勝手が悪いため、実際には売却が困難になることも多いでしょう。

また、建物と土地を一体で売却するよりも評価額は低くなりがちで、結果的に総額での売却金額が下がってしまう恐れもあります。

こうした問題を回避するには、土地と建物の名義が異なる複雑な物件でも、スムーズに適正価格で買い取ってくれる専門の不動産買取業者への売却をおすすめします。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の幅広い訳あり物件を積極的に買い取っている買取業者です。

「売れにくい」「他社に断られた」物件や土地であっても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、訳アリ物件、土地専門の不動産買取り業者として、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

物件の処分にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)相談・査定依頼【相談のみも歓迎】/

電話相談も受付中!10時~19時【無料】0120-849-198

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

まとめ

土地と建物の名義が異なる状態は、税務面での贈与税リスクや、物理的な立ち退き・解体要求、固定資産税の負担曖昧さ、相続時の複雑な手続きなど、様々なデメリットを引き起こします。

名義の異なる土地と建物を売却する際には、名義を統一してから行うのが一般的です。

しかし、名義統一には、相続登記の義務化をはじめ、連絡が取れない所有者や意思能力のない所有者、共有者がいる場合など、注意すべき点が多く存在します。

もし、名義の異なる土地・建物の扱いに困った場合は、専門の不動産買取業者への売却をおすすめします。

専門の不動産買取業者への売却は、土地と建物の名義の異なる複雑な問題をスムーズに解決し、早期現金化を実現する有効な手段です。

弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)も、名義の異なる土地と建物など問題物件専門の不動産買取業者です。

弊社にご依頼いただければ、煩雑な名義変更の手続きや、売却後のトラブルを心配する必要もありません。

スピーディーな査定と現金化で、お客様の不動産売却の悩みを解決へと導きます。

査定は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら