接道義務とは建物を建てるためのルール

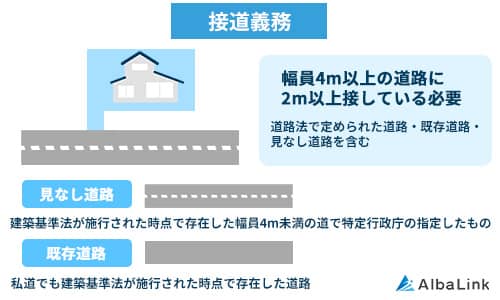

接道義務とは、建築物を建てる際にその敷地が一定の幅員を持つ道路に接していなければならないという、建築基準法に基づく重要なルールです。

ここでは、以下について、詳しく解説していきます。

接道義務の基本知識

建物を建築するには、建築基準法が定める「接道義務」を満たす必要があります。

具体的には、敷地が建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していることが原則です。

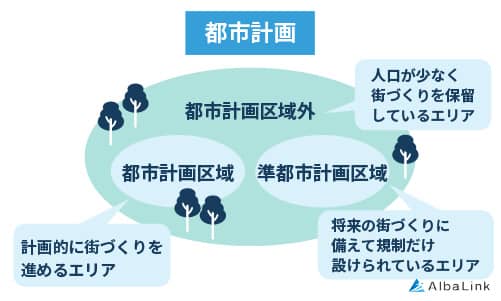

緊急車両の通行、安全な避難経路の確保、公衆衛生などを目的としたルールであり、都市計画区域や準都市計画区域に適用されます。 仮に接道義務を満たしていない場合、建築許可が下りず、建て替えも原則としてできません。

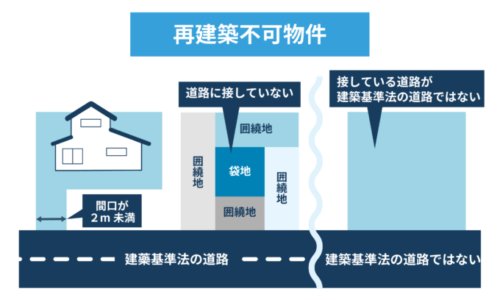

仮に接道義務を満たしていない場合、建築許可が下りず、建て替えも原則としてできません。

これに該当する土地は「再建築不可」とされることが多く、物件価格が大幅に下落したり、売却時の需要が限られたりする問題があります。

また、一見接道しているように見えても、幅員が4m未満の道路である場合や、私道で通行権が設定されていない場合は、要件を満たさないケースもあるため注意が必要です。

建築を計画する際は、まず「接道義務を満たしているか」を確認することが第一歩です。

なお、再建築不可物件と接道義務について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

建築基準法上の道路

建築基準法で認められる「道路」には複数の種類があり、それぞれに定義と条件があります。

以下の表で簡潔に解説します。

| 道路の種類 | 内容 | 主な例 |

|---|---|---|

| ① 法42条1項1号道路 | 道路法による公道(幅4m以上) | 国道・県道・市道など |

| ② 法42条1項2号道路 | 都市計画法等により築造された道路 | 開発許可によって整備された道路 |

| ③ 法42条1項3号道路 | 建築基準法施行時に既に存在していた道 | 昭和25年以前から使われている道路 |

| ④ 法42条1項4号道路 | 土地の開発に伴って特定行政庁に認定された道路 | 開発区域内の新設道路など |

| ⑤ 法42条1項5号道路(位置指定道路) | 私道だが特定行政庁に位置指定されたもの | 分譲地などの内部私道 |

| ⑥ 法42条2項道路(2項道路) | 幅員4m未満だが、建築基準法施行時に既に使われていた道路 | セットバックが必要な道路 |

つまり、敷地が上記に該当しない道路に接しているときには接道義務を満たしていないと判断され、家の建て替えや新築はできません。

道路の種類によっては後退(セットバック)が必要な場合もあり、建築可能面積や形状に影響するため、現地調査や専門家の確認が不可欠です。

なお、建築基準法上の道路について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

接道義務はいつからある?成立した背景

接道義務が明文化されたのは1950年(昭和25年)に建築基準法が施行された時です。

建築基準法以前の日本では、狭い路地や袋小路に建てられた住宅が密集していたため、火災や地震時の避難経路・緊急車両の通行に大きな支障をきたしていました。

これらの教訓を踏まえ、安全で衛生的な都市づくりを目的に、接道義務というルールが導入されました。

とくに、戦後の都市計画においては、防火や通風、採光、避難経路の確保が重要視され、建物が適切な道路に面していないと建築許可が下りないという制度が確立されたのです。

今日でも、都市計画区域における建築物はこの接道義務を必ず守らなければならず、再建築やリフォームにも大きく影響します。

古い物件を相続したり、中古住宅を購入したりする際は、この背景を理解した上で、接道の有無やその内容をしっかり確認することが大切です。

なお、接道義務を満たしていない土地でも、家を建て替えることは可能です。

詳しくは「接道義務を満たしていない土地で家を建て替える6つの方法」の章で解説しています。

接道義務が緩和される3つのケース

建築基準法では、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していることを建築の条件(接道義務)としていますが、一定の条件を満たせば例外的に建築が認められるケースもあります。

「緩和措置」を理解することは、再建築不可とされていた土地の活用や売却、建て替えを可能にする大きなヒントになるでしょう。

接道義務が緩和される代表的なケースは、3つあります。

ただし、緩和が適用されるには詳細な調査や自治体への申請、一定の条件のクリアが必要です。

それぞれのケースを正しく理解し、将来の土地活用を計画的に進めましょう。

2項道路

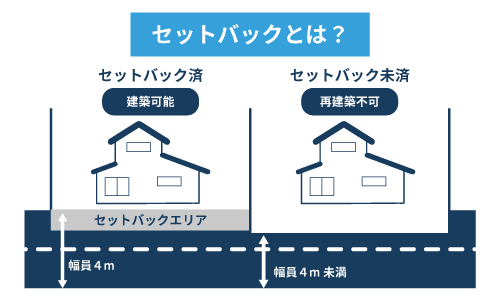

2項道路とは、幅員が4m未満でも建築基準法上の「みなし道路」として認められる道路です。

昭和25年の建築基準法施行時点で既に存在し、継続して使用されている私道や路地が該当します。

2項道路に接する土地は、建築基準法第42条第2項に基づいて道路中心線から2m後退することで、接道義務を満たしたとみなされます。-300x214.jpg) 後退部分を「セットバック」と呼び、建築する際には敷地の一部を道路用地として提供しなければいけません。

後退部分を「セットバック」と呼び、建築する際には敷地の一部を道路用地として提供しなければいけません。

2項道路制度により、狭い道路に面した土地でも一定の条件を満たせば建築が可能になります。

ただし、セットバック分の面積は建ぺい率や容積率の計算対象外となるため、計画には注意が必要です。

なお、2項道路について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

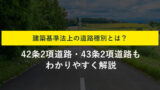

位置指定道路

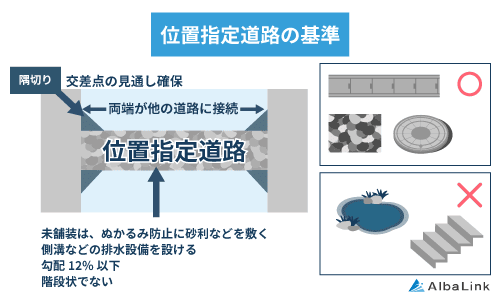

位置指定道路とは、私道であっても特定行政庁から建築基準法第42条第1項第5号に基づく「道路」としての指定を受けた道路を指します。 分譲住宅地の開発などで新設された私道に多く見られるもので、道路幅員や整備状況など一定の基準をクリアしている必要があります。

分譲住宅地の開発などで新設された私道に多く見られるもので、道路幅員や整備状況など一定の基準をクリアしている必要があります。

位置指定を受けた道路に2m以上接道していれば、原則的に接道義務を満たしているとみなされ、建物の新築や建て替えが可能です。

ただし、道路の所有者の承諾や通行の同意、位置指定の有効性の確認などが必要で、法的な手続きも煩雑なことが多いため、専門家の関与が推奨されます。

位置指定の有無は、建築計画や売却価格や資産価値に大きな影響を与えるため、私道に接する物件では必ず調査を行うべきポイントです。

なお、位置指定道路について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

43条2項2号道路(通称:但し書き道路)

43条2項2号道路、通称「但し書き道路」とは、建築基準法上の道路には該当しないものの、特定行政庁の許可により接道義務を緩和して建築が可能になる道路です。 袋地や旗竿地など、道路に直接接していない土地が対象となることが多いです。

袋地や旗竿地など、道路に直接接していない土地が対象となることが多いです。

許可を得るには、周囲の交通や安全、消防活動などに支障がないと判断される必要があり、具体的には避難経路の確保や通行幅、近隣住民との関係性などが審査対象となります。

但し書き道路は、建築計画に柔軟性を持たせる救済措置として活用できますが、自治体ごとに基準が異なるため、事前に市町村窓口や専門家に相談しておくことが重要です。

なお、但し書き道路について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

接道義務を満たしていない土地で家を建て替える6つの方法

接道義務を満たしていない土地は「再建築不可物件」として制限を受けるため、建て替えができないと思われがちです。

しかし、いくつかの工夫や法的手続きを行うことで、建て替えが可能になるケースもあります。

ここでは、実際に有効な6つの方法をご紹介します。

なお、本文を読んでいただければわかりますが、いずれの方法も費用がかかったり、要件が厳しかったりなどで実現するのは困難です。

そのため、接道義務を満たしていない土地上に建つ家の老朽化が進んでいて建て替えを検討しているなら、現在の家を売却し、その売却金額をもとに新たな家へと住み替えることをおすすめします。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件の買取実績が豊富な専門の買取業者です。

一般の不動産業者が取り扱わない再建築不可物件でも、弊社なら問題なく買い取ることが可能です。

査定は無料で受け付けておりますので、接道義務を満たしていない土地がいくらで売れるのかを知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

なお、査定を依頼しても、無理な営業をかけることはいっさいありませんので、安心してご利用いただければ幸いです。

>>【接道義務を満たしていない土地を高額売却!】無料の買取査定を依頼

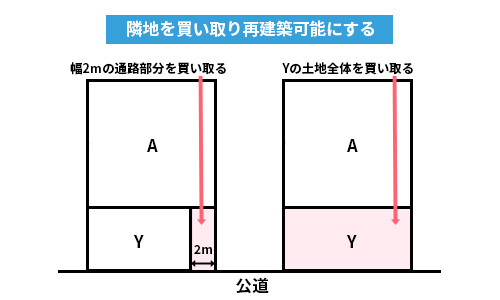

隣地を買い取る

もっとも確実な方法は、接道部分にあたる隣地を買い取って、敷地として一体化させることです。 これにより、建築基準法の接道義務(2m以上の接道)を物理的にクリアできます。

これにより、建築基準法の接道義務(2m以上の接道)を物理的にクリアできます。

とくに、道路と自宅敷地との間に細長い私道や他人地があるケースでは、その土地の所有者と交渉し、売買契約を結ぶことで建築の可能性が大きく広がります。

買い取りによって物件の再建築が可能になれば、資産価値が大幅に回復するため、将来的な売却や相続にもプラスとなります。

ただし、隣地の所有者が売却を拒否することもあるため、交渉力と法的なサポートがカギとなります。

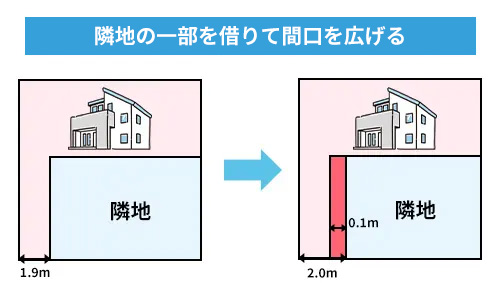

隣地の一時使用の賃貸借契約を結ぶ

隣地の買い取りが難しい場合は、隣地の一部を接道のために一時的に使用する賃貸借契約を結ぶ方法があります。 この方法では、「通行の確保」や「接道距離の達成」が目的であり、隣地所有者の承諾が前提となります。

この方法では、「通行の確保」や「接道距離の達成」が目的であり、隣地所有者の承諾が前提となります。

自治体によっては、この賃貸借契約の内容と期間、使用部分の図面提出などが必要で、許可条件として精査される場合もあります。

賃貸借契約は将来的なトラブル防止のため、書面で取り交わし、建築申請の添付資料として活用しましょう。

隣地の賃貸は、土地の買収よりもコストを抑えて接道問題をクリアできる方法として有効ですが、契約の継続性や更新条件については慎重に検討が必要です。

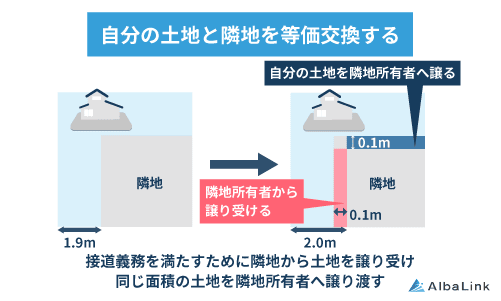

隣地と土地を等価交換する

接道部分の確保のために、隣地の一部と自分の土地の一部を等価で交換するという方法もあります。 「隣地の形状や活用価値を維持しながら、双方にとって利益がある形で合意を得る」合理的な解決方法です。

「隣地の形状や活用価値を維持しながら、双方にとって利益がある形で合意を得る」合理的な解決方法です。

等価交換を成立させるためには、土地の評価額や面積、形状、建ぺい率・容積率の条件を確認したうえで、両者の合意と登記変更が必要になります。

交換後は、それぞれの土地が適法な建築条件を満たしているか確認しましょう。

双方の協力が前提となるため、隣地所有者との良好な関係性がカギを握ります。

不動産会社や行政書士に依頼して、スムーズな手続きを進めると安心です。

セットバックする

接道している道路が2項道路(幅員4m未満)である場合には、「セットバック」を行うことで接道義務を満たすことができます。

セットバックとは、道路の中心線から2m後退して建物を建てることを意味し、その後退部分は道路とみなされます。 セットバック部分は自己の所有地であっても建築物を設置できないため、建築面積の制限に注意が必要です。

セットバック部分は自己の所有地であっても建築物を設置できないため、建築面積の制限に注意が必要です。

ただし、セットバックにより建築許可が下りるようになれば、再建築不可物件であっても家の建て替えが可能になります。

自治体の建築指導課や特定行政庁に確認し、現地測量などを行って正確な後退位置を把握しましょう。

位置指定道路の申請をする

接道している私道が建築基準法上の「道路」として認められていない場合は、位置指定道路の申請を行うことで接道義務を満たすことができます。

申請には、道路幅員、舗装状況、排水施設などの基準を満たす整備が必要で、隣接所有者の同意や境界確定も条件となります。

申請から許可までには一定の時間と費用がかかるため、事前の計画が欠かせません。 ただし、位置指定道路の申請は、分譲地内などでは有効な手段となるため、将来的な資産活用や再建計画の一環として検討する価値があります。

ただし、位置指定道路の申請は、分譲地内などでは有効な手段となるため、将来的な資産活用や再建計画の一環として検討する価値があります。

但し書き規定の申請をする

43条2項2号(但し書き規定)に基づく申請を行い、建築基準法上の道路に接していなくても建築を許可してもらう方法です。

自治体の判断によっては、通行や避難に支障がないと認められれば、例外的に建て替えが許可されます。

この申請には、敷地の形状や位置、周囲の建物状況、緊急車両の進入可能性などを踏まえた現地調査と審査が必要です。

申請書の作成には専門的な知識が求められるため、建築士や行政書士への依頼を推奨します。

但し書き規定は再建築不可に見える土地に新たな可能性を与える方法です。

条件を満たしているかを丁寧に確認し、適切に手続きを進めることで、建て替えが現実のものとなります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

接道義務を満たしていない土地で建て替えが難しいときの2つの対処法

繰り返しお伝えしているとおり、接道義務を満たしていない土地は、建築基準法により建て替えが原則として認められていないため、いわゆる「再建築不可物件」に該当することが多くあります。

再建築できないとなると、売却が困難になったり、空き家として放置され、管理や防犯面で問題が発生したりする可能性もあります。

接道義務を満たしておらず、建て替えのできない土地の現実的な対処法は2つです。

先に結論を申し上げると、接道義務を満たしておらず、建て替えのできない土地を「持て余している」「活用するつもりはない」という場合の対処方法は、専門の不動産買取業者への売却が唯一の選択肢といえます。

なぜなら、専門の不動産買取業者は、土地の特性に合わせた再活用のノウハウを持っており、接道義務を満たしていない土地でも買い取りしてくれるからです。

弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、接道義務を満たしていないなど、普通の不動産仲介会社では断られてしまうような物件専門の不動産買取業者です。

弊社が直接お買取りさせていただきますので、お困りの物件をスムーズに現金化できます。

もちろん、売却後にトラブルの発生は一切ございません。

接道義務を満たさず建て替えのできない土地の処分にお悩みなら、ぜひ弊社にご依頼ください。

>>【接道義務を満たさない土地を高額売却】無料の買取査定を依頼する

リフォームして活用する

再建築ができない土地であっても、既存の建物をリフォームすることは可能です。

構造に手を加えず、間取りや内装、水回りを改善することで、快適な住環境を確保しつつ資産価値を維持する方法です。

たとえば、築年数が古くても、断熱性や耐震性を高めるリフォームを行えば、安全性や住み心地が大きく向上します。

賃貸住宅や事業用物件として活用すれば、空き家のまま放置するよりも収益を得られる可能性もあるでしょう。

ただし、リフォームには費用がかかり、ローンを組む場合も再建築不可物件は通常の住宅ローンに比べて金利が高い傾向があります。

また、建築基準法や地域の条例によって、工事内容に制限がかかることもあるため、自治体に事前相談し、許可を確認してから工事を計画するのが重要です。

なお、再建築不可物件のリフォーム費用やローンについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

専門の不動産買取業者に売却する

専門の不動産買取業者の利用は、接道義務を満たさない土地の売却において、もっとも賢明な選択肢といえます。

なぜなら、専門の買取業者は一般的な不動産業者とは異なり、再建築不可物件や複雑な権利関係の土地といった、特殊な不動産の価値を正確に評価し、積極的に買い取ってくれるからです。

通常の市場で買い手を見つけるのが難しい物件でも、専門業者であれば独自の販路や活用ノウハウを持っているため、迅速な現金化が期待できます。

また、仲介手数料や煩雑な手続き、長期にわたる売却活動のストレスから解放されるというメリットも見逃せません。

専門業者は、売主の個々の事情に寄り添い、スピーディーかつ柔軟な対応で、出口の見えにくい不動産の売却を力強くサポートしてくれる、頼りになる存在といえるでしょう。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の幅広い訳あり物件を積極的に買い取っている買取業者です。

「売れにくい」「他社に断られた」物件や土地であっても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、訳アリ物件、土地専門の不動産買取り業者として、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

物件の処分にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)相談・査定依頼【相談のみも歓迎】/

電話相談も受付中!10時~19時【無料】0120-849-198

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

まとめ

接道義務は昭和25年に制定され、都市の安全と利便性を守るために導入された重要な制度です。

もし、接道義務を満たさない土地で建て替えをする際は、隣地との交渉やセットバック、位置指定道路の申請などの方法を検討しましょう。

また、建て替えが難しい場合は、リフォームによる活用や、専門の不動産買取業者への売却も有効な選択肢です。

とくに、専門の買取業者は、再建築不可物件などの扱いに長けており、迅速な現金化をサポートしてくれます。

弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、訳あり物件専門の不動産買取業者です。

接道義務に関わる問題や旗竿地、袋地、私道負担がある土地など、一般的には敬遠されがちな不動産を積極的に買い取り、再生・再活用に導いております。

全国どこでも出張無料査定、即日現金化も可能です。

接道義務を満たしていない土地を「どうせ売れない」とあきらめて放置する前に、ぜひ弊社にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら