所有者不明の土地が生まれる理由

そもそも、所有者不明の土地というのはどのような理由で発生するのでしょうか。

現在、所有者不明土地は国土の2割を超えており、九州全土を足した面積をはるかに超えています。

このまま放置すればいずれは北海道に相当する面積に拡大する危険がありますが、所有者不明土地がなぜ増え続けているのか、その原因を考えてみましょう。

不動産登記の申請は、必ずしも義務ではない

不動産登記の中で「権利に関する登記(所有者など)」の部分は2023年(令和5年)現在、まだ義務化されていません。

土地の地積や地目、建物の種類や構造など「物理的現況」を表す部分(表示登記)については義務であるものの、所有者等の登記はあくまで当事者が「対抗力」を備えるために行うという考え方に基づいています。

自己に権利があることを第三者に対して主張するための法的効力。

よって、当事者に対抗力を備える必要がない場合は、土地の売買や贈与等を行っても登記をせずに放置しているという事例も少なくありません。

特に、地価の高くない地方で現金による売買が行われる場合、所有権を取得した者が登記せず放置する事例がしばしば見受けられます。

相続未登記は長期間明るみに出ない

相続の発生も、登記懈怠(とうきけたい、登記手続きを怠ること)につながる大きな要因のひとつですが、相続人が相続したことすら認識していない事例も存在します。

被相続人(亡くなった人)が居住していた土地建物であれば、登記手続きが漏れることは少ないかもしれません。

しかし、居宅から離れた山林等であれば、相続人が多数である場合や、遠方にいる場合にはなおさら相続人が相続土地の存在を知らないこともあり得ます。

市町村等の資産税課では、相続登記を行わなくても「納税者が死亡した」ことを戸籍上の死亡届けにより知ることができます。

資産税課が相続人に「相続人の代表者指定届出書(タイトルは異なる場合もある)」という書類を提出させ、誰か一人が代表で納税しさえすれば、それ以上積極的に追及することはほとんどありません。

本来、立て替えた相続人が他の相続人に精算を求めることができますが、税額が低い場合は立て替えた人が全額負担したままに放置していることもあるため、他の相続人が土地の存在を認識できないのです。

登記がなされないうちに次の相続が発生してしまった例

「Aが登記簿上の所有者であった土地」という前提で、登記がなされないうちに次の相続が発生してしまった例を紹介します。

A死亡後、Aの子供BCが法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)であったがB一人が実質的に管理し、固定資産税を負担しており、相続登記は放置されていた。

その後Bが死亡し、Bの子供Dが引き続き管理し固定資産税を支払っていたが、Dは生涯独身であったため、D死亡後は実質的管理者もいなくなった。

→もともとCの法定相続人は土地の存在を認識しておらず、土地は荒れ放題となり、外から見たら「所有者不明土地」という位置づけになってしまった。

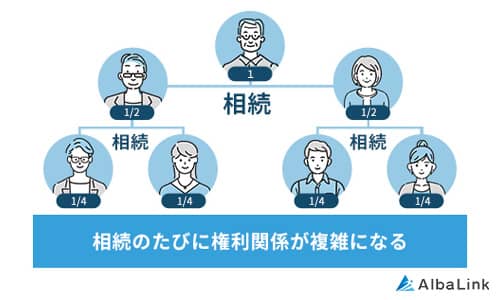

遺産分割をしないまま相続を繰り返し、共有者が増加

数回の相続が発生しているのに遺産分割協議を行っていないため、ネズミ算式に人数が増えてしまったケースもあります。

上記で「相続人に相続した(にもかかわらず未登記)の認識がない」ケースを解説しましたが、こちらは「相続したことを知りつつも遺産分割協議が面倒で(あるいは話がまとまらないなどで)放置していた」ケースです。

2回以上相続を繰り返すうちにどんどん人数が増え、そのうち相続人の相続人などを合わせると50人以上になるようなケースもあります。

20人を超えるくらいになると、よほど親戚付き合いが密に行われていたような場合以外は、「連絡先がわからない」「手紙を出しても返事がない」「協力を拒まれている」といった状況になりがちです。

遺産分割協議による相続登記は、相続人「全員」の実印と印鑑証明書をつけた遺産分割協議書がなければ行うことができないため、1人と連絡が取れなければ数十年放置されることにもつながります。

>>【所有者不明の土地でもそのまま高額売却】無料で査定を依頼する

地方のいわゆる「死に地」は相続登記未了問題が明るみに出ない

地方の安価な土地(死に地)は、都会のように流通が活発に行われないため登記簿が実態に合っていないにも関わらず、それが明るみに出ていない場所が多数あります。

仮に売買などが行われたとしても、昔は現在のようにきっちりと契約書を交わしていないケースも多く、口約束、現金で取引され、登記簿上の所有者と現実の所有者に全く面識がなく、互いに連絡が取れないことも考えられます。

所有者不明の土地を売買する方法5選

上記の所有者不明土地法は「土地を利用したい地方公共団体等の利便性を高めるもの」でしたが、土地を占有する側が第三者に売却したいが名義を持っていないためできない、というケースも多いものです。

所有者不明の土地でも売却できる可能性がある方法は以下の5つが考えられます。

所有者不明土地管理人を選任して売買を試みる

所有者不明の土地を売買する方法として、「所有者不明土地管理人」を選任し、売買を委託する方法があります。

とは、「所有者不明土地管理制度」に基づき、所有者不明の土地を管理・処分できる者で、民法第264条の2第1項(下記参照)に基づき裁判所から選任され、通常、弁護士などが選ばれます。

民法第264条の2第1項

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。

ただし、所有者が不明でも第三者が適切に管理している場合には、裁判所が管理命令を出さないケースもあります。

選任された管理人は対象の土地を管理・処分する権限があります。

そのため、土地を売却することもできますが、その際は、家庭裁判所の許可が必要です。

なお、所有者不明土地管理人は遺族の財産を分配する(遺産分割協議)といったことには参加できません。

所有者不明土地管理人は遺族の財産全体ではなく、あくまで所有者不明の土地に関する管理人だからです。

ただ、この後の見出しで説明する「不在者財産管理制度」を利用すれば、管理人が土地以外の遺産分割を行うことも可能です。

ここでお伝えした「所有者不明土地管理制度」は令和5年に施行された新しい制度です。

この制度により、所有者不明の土地を売却する選択肢が増えました。

しかし、次の項目で詳しく述べますが、管理人選任のハードルは高く、実際にこの制度を使って土地を売却するのは簡単ではありません。

所有者不明土地管理人の選任手続き

所有者不明土地管理人の選任は、隣接地の所有者、土地の借主、自治体などの利害関係人が対象土地を管轄する地方裁判所に申し立てることで行われます。

申し立てには、申立書のほか、登記事項証明書・固定資産評価証明書・所有者探索に関する資料などを添付します。

裁判所が必要と判断すると、所有者不明土地管理命令を発令し、弁護士や司法書士などの専門家を管理人として選任します。

費用面では報酬や予納金として数十万円程度が必要となる場合が多く、申立人が負担するのが一般的です。

しかし、予納金は土地の状態によって増減するため、注意が必要です。

選任後、管理人は土地の保存・管理・処分を行いますが、売却などの処分行為には家庭裁判所の許可が求められます。

また、所有者が見つかったり、管理の必要がなくなった場合には、裁判所の判断により管理が終了します。

所有者不明土地管理人制度は、不在者財産管理人制度や相続財産清算人制度では対応できなかったケースにも利用できる制度です。

どの制度が適切かは、土地の状況や目的によって異なるため、弁護士などの専門家に相談をしましょう。

不在者財産管理人を選任して売買を試みる

相続人の中に「現在、行方がわからなくて連絡が取れない人」がいるような場合、「不在者財産管理人選任」という手続きを経て売買を試みる方法もあります。

民法第25条(不在者の財産の管理)

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

不在者財産管理人とは、不在者が自分で財産を管理できない間は、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人(親族、弁護士、司法書士など)が不在者の財産を適正に管理、保全するために設けられている制度です。

なお、住所や居所がわかり、容易に連絡がつくが合意を拒まれているといった場合は不在者にはあたりません。

しかし、生死が不明である必要はありません。

行方がわからないといっても、その状況にはさまざまなケースがあります。

不在者財産管理人制度を利用できるかどうかは、「連絡が取れない理由」や「所在の確認状況」によって判断されます。

なお、行方がわからないといっても、その状況にはさまざまなケースがあります。

不在者財産管理人制度を利用できるかどうかは、「連絡が取れない理由」や「所在の確認状況」によって判断されます。

たとえば、以下のような場合は不在者財産管理人の選任を検討することができます。

物件の共有所有者(共同相続人)と連絡が取れず、住民票上の住所にも居住しておらず、郵便物を送っても、戻ってきてしまうような場合

ただし、不在者財産管理人制度は、あくまで不在者の財産を保護・維持するための仕組みです。

そのため、管理や保存の範囲を超える売却などの「処分行為」を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要です(権限外行為の許可)。

第28条(管理人の権限)

管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

民法第103条(権限の定めのない代理人の権限)

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。一 保存行為

二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為引用元:第28条(管理人の権限)

「共有不動産を売却したいと考えている」というのは周囲の都合であり、必ずしも売却が不在者本人にとってメリットとなるケースばかりではありません。

よって、親族が不在者財産管理人に選任されたとしても、不在者と他者の共有不動産を売却することが不在者のメリットにならなければ家庭裁判所に認められないこともあります。

不在者財産管理人の選任手続き

不在者財産管理人の選任手続きを大まかに解説します。

不在者財産管理人の選任申立て権限があるのは「利害関係人」と「検察官」とされています(民法第25条1項)。

まず利害関係人とはどの範囲を指すのか?という点ですが、具体的には次のような者です。

- 「不在者とともに共同相続人になっている者」

- 「不在者の債権者、債務者」

- 「境界確定を求める隣地所有者」

- 「国、地方公共団体」

- 「土地区画整理組合」

申立権者はまず申立書、添付書類を準備します。

※具体的な添付書類などは裁判所ウェブサイトに細かく掲載されています。

参照元:不在者財産管理人選任

準備が整ったら「不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所」に申立てを行います。

その際、不在者財産管理人の候補者を記載しますが、家庭裁判所でその候補者を選ぶこともあれば、法律専門家を選任することもあります。

なお、不在者財産管理人の選任の申立にあたっては、不在者の財産で管理費用を賄うことが難しいケースでは「予納金の納付」が必要になります。

金額はケースバイケースですが、30万円~50万円になることもある上に予納金は申立人が負担しなくてはなりません。

選任の目的と照らして予納金が過剰な負担になる可能性があると見込まれる場合は、申立てそのものを見合わせる方がよいこともあります。

いったん不在者財産管理人が選任されたら、管理業務が終了するのは次のような場合です。

- 不在者が見つかった

- 不在者の管理すべき財産がなくなった

- 不在者が他の管理人を置いた

- 不在者が死亡した

- 不在者につき失踪宣告(下に解説)がされた

申立ての本来の目的となった遺産分割や売却が終わっても、「管理の必要性」が続く限り不在者財産管理人の任務は継続します。

そのため、管理人への報酬として月々数万円程度の費用が発生し続ける場合もあり、コスト負担が長期化するおそれがあります。

失踪宣告を申し立てる

長期にわたり不在者の生死が不明の場合には「失踪宣告」を申し立てることができます。

失踪宣告とは一定期間以上生死不明の者について「死亡したものとみなし」、失踪者の財産等について相続等の法律的効果をもたらすために設けられている制度です。

民法第30条(失踪宣告)

1.不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

引用元:民法第30条(失踪宣告)

1項は「普通失踪」とよばれ、戦争や災害等以外の理由で(自ら消息を絶つなど)生死がわからない場合であり、こちらは「7年間の生死不明」を要件としています。2項は「特別失踪(危難失踪)」とよばれ、戦争や船舶の沈没などの事由で生死がわからなくなった場合であり、こちらは「危難が去った後1年間」を要件としています。

失踪宣告が認められると「普通失踪では7年間が経過したとき」「特別失踪では危難が去ったとき」に死亡したものとみなされます。

その後は、相続手続きを経て、相続人が不動産を売却することが可能です。

なお、不在者財産管理人と失踪宣告、どちらを選択すべきかという問題ですが、もし失踪宣告の要件を満たしていおり、「死亡している蓋然性が高く、帰ってくる可能性が極めて低い状態」であれば、不在者財産管理人ではなく失踪宣告の申立てを検討しましょう。

なぜなら不在者財産管理人の選任は上記に解説したようにあくまでも「不在者がいない間の財産の適正管理」が目的であり、失踪宣告のような死亡認定→財産の最終的承継を目的としていないからです。

また、上に説明したように、不在者財産管理人の場合は「申立てをする利害関係人の利益のためにある制度ではない」ことから、必ずしも利害関係人の希望通りに売却等が叶うとは限らないためです。

ただ、失踪宣告を申し立てるにあたっても注意すべきことはあります。

失踪宣告については、いったん不在者の死亡が擬制(みなす)されても、仮に不在者の生存が確認されたら失踪宣告が取り消されることがあります(民法第32条)。

不在者の権利を侵害することにもなりますし、特に、失踪宣告の取り消しにより財産関係を元に戻さなくてはならないなどの混乱を招くことが予想される場合は、あえて不在者財産管理人を選択する方がよいケースもあるのです。

個々の状況に応じて判断が必要になるため、申立てを希望する人は人間関係や財産関係を法律家に相談し、指示を仰いで適切な選択をするようにしたいものです。

失踪宣告手続き

失踪宣告の手続きを大まかに解説します。

失踪宣告の申立権者は「利害関係人」とされています。

具体的には不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるにあたって法律上の利害関係を持つ者のことです。

申立人は申立書と添付書類を揃え、「不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所」に申立てを行います。

※具体的な添付書類などは裁判所ウェブサイトに細かく掲載されています。

参照元:不在者財産管理人選任

家庭裁判所調査官による関係者への調査の後、官報の公告などの手続きを経て不在者本人や不在者の所在を知る人からの届出がない場合に失踪宣告がされ、死亡が擬制されます。

死亡が擬制されると不在者の財産につき相続が開始するため、相続人への名義変更等を経て最終目的となる売却などの行為を行います。

専門の不動産買取業者に相談する

上に解説した「不在者財産管理人」や「失踪宣告」といった方法には、利用するための要件や、目的となる行為が終わった後も管理が継続するなどの問題点があります。

そこで、時間や費用をかけずに所有者不明の土地を売却したい人は専門の不動産買取業者に依頼することをお勧めします。

弊社アルバリンクも所有者不明の土地を買い取れる専門の不動産買取業者に依頼です。

そうした土地を活用するノウハウを持っており、弁護士とも連携しているため、法的な手続きにも対応できます。

また年間相談実績は5,000件以上で、テレビでも多く取り上げていただいています。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の物件査定に関する相談実績5,555件

所有者不明の土地でお困りの方は、まずは一度、下記無料買取査定フォームよりご連絡ください。

>>【面倒な手続きや交渉は丸投げでOK】無料で買取査定をしてみる

土地の時効取得をして売る

もし自分が「他人名義の土地を占有している」状態であっても、「取得時効」の要件を満たしていれば時効を援用(時効の利益を受ける意思表示をすること)し、所有権を自己に移転することが可能な場合があります。

取得時効が成立するのは次の場合です。

- 20年間所有の意思をもって平穏、公然に占有していた場合(民法第162条1項)。

- 10年間所有の意思をもって平穏、公然に占有しており、占有を開始した時点で占有者が※善意、無過失だった場合(民法第162条2項)。

※善意、無過失・・・「他人の土地であることを知らなかった、かつ知らないことに過失がない」こと。

ただし、所有の意思があったか?平穏、公然とはどんな状態か?占有を継続していたことが認められるか?無過失だったといえるか?など、取得時効には多くの論点があり、過去の判例によるさまざまな解釈があります。

その土地を10年(20年)漫然と使用していただけでは必ず時効取得が認められるとはいえませんので、時効援用を検討する際には弁護士など法律専門家への事前の相談をすることをおすすめします。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

土地の所有者を調べる方法4選

土地の所有者がわからない場合にはどのようにして調べることが可能なのかを解説します。

登記簿(登記事項証明書)を調査

所有者を調べるための一番の基本となるのはやはり「登記簿の調査」ですが、現在は登記簿がデジタル化されています。

「全部事項証明書」「所有者事項証明書」など、取得する書類の種類によって掲載される範囲が異なりますが、何らかの処分(権利移転)を目的とする場合には必ず「全部事項証明書」を取得しておきましょう。

全部事項証明書であればその土地の仕様や売買の経歴など詳しいことがわかりますので、特に所有者不明土地のような場合には役立つ情報が含まれていることも考えられるからです。

登記簿所有者の相続人を調査

登記簿上の所有者に相続が発生していることもしばしばありますが、所有者死亡の情報が得られたら相続人を調査しないとその先には進めません。

ただし、戸籍は誰でも取得可能というわけではなく、一定範囲の親族に取得権限が限られます。

もし法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の中の1人と連絡が取れる関係なのであれば、依頼をして取得してもらうのが一番早いと考えられます。

なお、訴訟等を前提とするなら取得可能な場合もあるため、ひとまず弁護士に相談してみましょう。

周辺住民に聴き取り

古くからある住宅街などであれば「周辺住民に聴き取り」をすることも有効な場合があります。

近隣関係が密な地域では、公的な書類の調査よりもむしろ隣近所の話の方が信ぴょう性があるケースも十分に考えられるからです。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

所有権を放棄することは可能なのか

日本の民法では「土地所有権を持つ名義人が、贈与等の相手方を決めず勝手に放棄すること」は認めていません。

ただし、共有の場合は例外があり、「一方的に持分を放棄し、他の共有者に持分を帰属させる」ことを明文で認めています。

民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

ただ、持分放棄にあたり注意しなくてはならないのが

「持分を放棄する意思表示をしても、他の共有者がその持分の移転登記に協力してくれないと意味がない(=実質的に持分を手放すことができない)」

ということです。

詳細はこちらの記事を参照してください。

また、相続等で取得した土地を国に引き取ってもらえないか?という相談も近年増加しています。

土地を国に引き取ってもらうための制度(相続土地国庫帰属制度)の整備も進められ、2023年(令和5年)4月よりスタートしますが、引き取り可能な土地についての要件や審査があるため、そう簡単ではありません。

国としても、利用価値が低い土地を引き取り管理することには予算や人員の面で限界があるため、所有者が希望したとしてもすべての土地を引き受けることはできないからです。

なお、この制度に関する詳細は法務省による下記リンクを参照してください。

参照元:相続土地国庫帰属制度について

共有者の登記への協力が得られなかったり、土地を国に引き取ってもらうことが難しい場合には、何らかの問題を抱える物件を得意とする不動産業者に売却した方が早期解決につながるということを覚えておきたいものです。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら