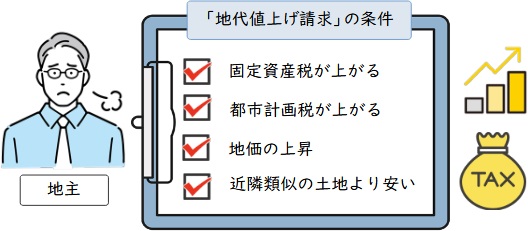

【前提】地主は借地の地代を値上げできる

地主が借地人に対して地代の値上げを行うための要件は借地借家法で以下のように定められており、借地人の同意を得て行う必要があります。

地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。

条文の内容をまとめると、以下の3つに集約されます。

- 土地の租税・公課が増加した場合(主に固定資産税と都市計画税)

- 地価の上昇などの経済情勢の変動が起こった場合

- 近隣類似の土地の地代と比較して不相当な場合

基本的には不動産を取り巻く環境に依存する内容となっています。

国内でも都市部は地価が値上がりしていますので、場合によっては地代の値上げを迫られる可能性もあると言えるでしょう。

なお、地主が地代を値上げするには、上の条件(正当事由)を満たすことが必要です。

また、正当事由があったとしても、次項で解説するように地主の要求に必ず従わなければならないものでもありません。

以下の記事では、「正当事由」について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

地代の値上げには借地人の同意が必須

地主は地代の値上げを請求できますが、原則として借地人の同意が必須です。

地主が「来月から地代を〇円値上げします」と一方的に通知してきたとしても、借地人がその金額に納得できなければ、応じる義務はありません。

借地借家法によって借地人の権利が守られているためです。

地主との良好な関係を維持したいと思うあまり、無理な要求を飲んでしまう方もいるかもしれません。

しかし一度値上げに同意してしまうと、将来的にさらなる値上げ要求につながる可能性もあります。

もし、地主から提示された値上げ額に納得がいかず、従来の地代を支払おうとしても地主が受け取らない場合は、「供託※」という制度を利用する方法があります。

法務局にお金を預けることで、法律上は地代を支払ったとみなされる制度。

供託制度を活用すれば、地代の未払いを理由とした契約解除のリスクを避けながら、地主との交渉や次の手続きに進めます。

地代の値上げを要求されたときに借地人が取るべき行動については、「地代の値上げを要求されたときに借地人がまずすべき2つのこと」の章で詳しく解説します。

地主の地代値上げ請求が認められなかった判例

地主からの地代値上げ請求が、必ずしも通るとは限りません。

実際、過去の判例には地主側の請求が退けられるケースもあるので、2つの判例を紹介します。

【判例1】固定資産税の大幅な増額と地代の増額請求 (東京高判 平3・2・20 判タ059337)

土地の固定資産税が増えたことを理由に、地主Aが地代の値上げを要求し、増額を認めない借地人Bと争った事例です。

この際、裁判所は「地代の額は、その地価に基づき目的とする建物が収益(建物の賃貸収入)から得られる収益に対応する報酬としての額(地代)を基礎に算定されることが望ましく、既に合意されている地代が著しく不相当である場合にのみ、増額が認められる」と判断しています。

そして「固定資産税額の上昇分をそのまま借地人に転嫁するのは適切ではない」と、地主Aの地代増額の訴えを退けました。

単に固定資産税が上がったからというだけで、地代増額が認められるわけではないことを示した判例です。

参照元:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「最近の判例から(2001.11)」

【判例2】賃料確認請求において、鑑定結果よりも値上げ幅を緩和した事例(名古屋簡易裁判所 平成19年3月30日判決)

亡くなった親から、土地と借地契約をそれぞれ相続した地主Xと借地人Yの間で起こった地代値上げに関する裁判の事例です。

長年低額な地代のまま据え置かれていましたが、あるとき地主Xが月額にして2~3万円ほどの値上げを要求し、反発した借地人Yと争いました。

話し合いがまとまらない間、Yは従来の地代に一定額を上乗せした1万4,000円を法務局に供託し続けました。

裁判所は長年にわたる賃貸借の経緯や当事者間の関係性など、個別の事情を総合的に考慮し、鑑定結果よりも緩やかな値上げ幅に修正し、地主Xが主張した金額よりも低い金額で地代が決定されました。

地主Xは鑑定結果に基づいた地代を主張していたものの、裁判所に「使用した鑑定方法が地主側に有利すぎる」と判断されたのです。

参照元:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「最近の判例から(2007.11)」

上記の2例からも、地主側の一方的な事情による値上げ要求には100%応じる必要はなく、法的な手続きを踏めば退けられることがわかります。

地代の値上げを要求されたときに借地人がまずすべき2つのこと

地主から地代の値上げを要求されたら、借地人はまず下記2つを確実におこなってから、地主との交渉に臨みましょう。

詳細は後述しますが、契約書の内容によってはそもそも地主からの値上げに応じる必要がありませんし、不当に高い値上げを要求されている可能性もあります。

それでは、具体的に説明していきます。

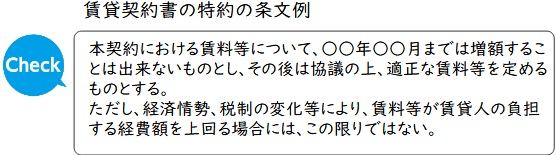

賃貸借契約書の記載内容を確認する

地主から地代の値上げを要求されたら、まずは賃貸借契約書に地代の値上げについて記載されている箇所があるか、確認しましょう。

地代の値上げに関する記載があれば、その内容にしたがって地主との交渉・相談を行う必要があります。

記載内容によっては、そもそも借地人にとって交渉・相談の余地がなく、地主からの値上げ要求に応じなければなりません。

また、賃貸借契約書に記載が無くても、借地借家法では一定の条件の下、借地人の同意を得て値上げを行う権利が認められています。

なお、賃貸借契約の中で「一定の期間、地代等を増額しない特約」が定められているケースもありますが、定められた年数を超えれば地代の増額が可能になるため、注意が必要です。

土地の価格を把握しておく

地主と交渉する前に、土地の価格を確認しておきましょう。

地主から要求されている地代の値上げ額が、適正な価格かどうか判断できるからです。

また、借地人ご自身の経済状況から、値上げ後の地代が支払えない方は、自身の収入等を明記した資料を用意しておくことで、地主を説得しやすくなる可能性もあります。

そのほか、周辺の類似物件の賃料帯の推移や、土地に関する税制の変更内容の有無なども事前に把握しておくと、話し合いを円滑に進められます。

下記の記事で地代の計算方法をわかりやすく解説していますが、不動産会社に依頼して直接聞くのが最も確実で、すばやく確認できます。

弊社は物件の査定や地代の価格の調査を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

>>【底地・借地のみでも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

借地の地代の値上げを拒否したい場合の5つの交渉ポイント

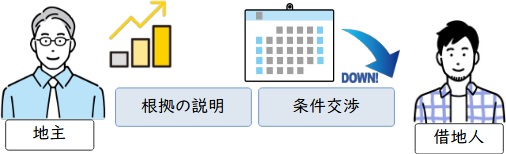

前述したとおり、賃貸契約書の記載内容や、地代の参考となる価格を把握したら、いよいよ地主との交渉がはじまります。

ここでは、地代の値上げを要求してきた地主と交渉する際の、下記3つのテクニックをご紹介します。

ひとつずつ、具体的に見ていきましょう。

値上げの根拠を地主に確認する

借地人としては、喜んで地代の値上げに応じるということは稀だと思いますので、値上げを踏みとどまってもらうための交渉・相談になることがほとんどでしょう。

交渉をおこなう際は、まず地主が値上げしたいと考える根拠・判断基準について提示してもらうようにしましょう。

可能であれば、その際に参考にしたデータや資料などを見せてもらうとなお良いです。

自身で調査してきた土地の価格や周辺の地価、賃料の推移等とも照らし合わせて、お互いが納得できる地代を決められるよう、交渉しましょう。

感情的にならず、落ち着いて話をする

値上げ幅によっては、値上げを拒否するか、もしくは転居・退居を選択するかの二択となってしまう場合もあるかと思います。

特にその値上げ幅が大きい場合、つい感情が高ぶることもあるかと思いますが、できる限り冷静に、柔らかい態度で望むことが重要です。

感情的になってしまえば、交渉がこじれる原因となります。

値上げの妥当性への反論、自身の経済状況の説明などはできるだけ客観的に、そして落ち着いて順序立てて説明してこそ相手に伝わるものです。

地主と妥協点を見出す交渉をする

値上げを完全に拒否するか、それとも退去するかの二択で考える必要はありません。

お互いが少しずつ譲歩し、妥協点を見出すことも有効な交渉術です。

例えば、下記のようにお互いに妥協して痛み分けするという形に持ち込むことも一つの考え方です。

- 値上げ幅を縮小してもらう

- 値上げ開始時期を後ろ倒ししてもらう

- 値上げと引き換えに更新料を免除してもらう

交渉の際には、「現在の住まいに満足しており、地代の値上げがなければ、できるだけ長く住み続けたいと考えております」といったように、長期的な居住を希望している意思を伝えるのもよいでしょう。

地主にとっても、借り手不在のリスクなく安定した地代収入が続くことはメリットになります。

お互いの利益を考えながら、現実的な着地点を探っていきましょう。

地代減額請求をする

地主からの値上げ請求に対して、逆にこちらから地代の減額を請求するという方法もあります。

借地借家法において、地代が近隣の相場と比較して不相当になった場合、借地人は地主に対して減額を請求できる権利が認められているからです。

例えば、以下のような状況では、地代減額請求が認められる可能性があります。

- 周辺地域の開発計画の変更などで、土地の利用価値が著しく下がった

- 近隣の類似した土地の地代相場が、現在の地代よりも下落している

例えば「バブル期に設定された地代が、バブル崩壊後に実勢にそぐわなくなった」ケースなどが当てはまります。

ただし、単に「相場より高い気がする」という主観的な理由だけでは、請求は認められにくいのが実情です。

請求するには、地価の下落を示す客観的なデータなど、正当な根拠が必要です。

地代減額請求も、まずは当事者間での話し合いから始めます。

話し合いで合意に至らない場合は、簡易裁判所に民事調停を申し立てるしかありません。

専門家に相談する

地主から地代の値上げを請求され、どのように対応すればよいかわからないときは、法律や不動産の専門家に相談することを検討しましょう。

専門知識がないまま交渉を進めると、不利な条件で合意してしまう可能性があるためです。

相談すべき専門家は、知りたい内容によって異なります。

【弁護士】

- 地主の増額請求が法的に正当なものか判断してほしい

- 代理人として地主との交渉を任せたい

- 調停や訴訟に発展した場合のサポートを依頼したい

【不動産会社・不動産鑑定士】

- 現在の地代が相場と比べて適正か知りたい

- 地主が提示する値上げ後の地代が妥当な金額か評価してほしい

もし、地主との交渉がうまくいかなかったり、そもそも交渉自体が大きなストレスであったりする場合には、借地権を手放して新しい住まいに移るという選択肢も考えられます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、地主とトラブルを抱えているような借地権を専門に扱う不動産買取業者です。

ご相談いただければ、現在の地代の妥当性について専門的な見地からアドバイスさせていただきます。

また、もし借地権を手放し地主との関係を清算したいとお考えの場合には、弊社が直接あなたの借地権を買い取ることも可能です。

地主との交渉や手続きも弊社が代行しますので、あなたは面倒な手間から一切解放されます。

地代の値上げ問題でお悩みでしたら、まずは弊社の無料査定からお気軽にご相談ください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

地主への地代交渉が不成立に終わったときの4つの対処法

残念ながら交渉が不成立となった場合でも、土地を借りている間は地代を支払い続けなければなりません。

地代の値上げ論争に決着をつけるには、民事調停や訴訟をおこす必要がありますが、それまでの間、支払う地代はどうなるのか、具体的に説明していきます。

もし、交渉が不成立となったことで転居・退居を検討している場合は、専門の買取業者に相談してみましょう。

詳細は「地主との地代トラブルから解放されたいなら借地権を専門の買取業者へ売却」で後述しますが、専門の買取業者であれば、地主との交渉がもつれてしまっている借地権付きの物件も、そのまま売却できます。

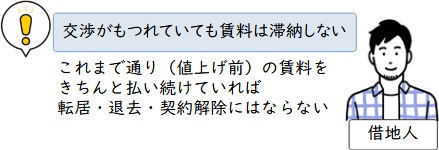

従来の地代額を支払い続ければ転居・退去に応じる必要は無い

交渉・相談で話がまとまらなかった場合、地主から転居・退居を要請されることがあるかもしれません。

また、地主との話し合いがまとまらないまま、値上げした地代の適用が開始してしまうこともあるでしょう。

しかしこのようなケースでも、値上がり前の家賃を払い続けていれば転居・退居をする必要はありません。

話し合いがこじれてしまってもその物件に住んでいる間は従来の家賃を支払いましょう。

交渉が妥結しなかったからと言って、家賃を支払わないと家賃滞納となってしまい、そのことを理由に賃貸借契約を解除されてしまう可能性があります。

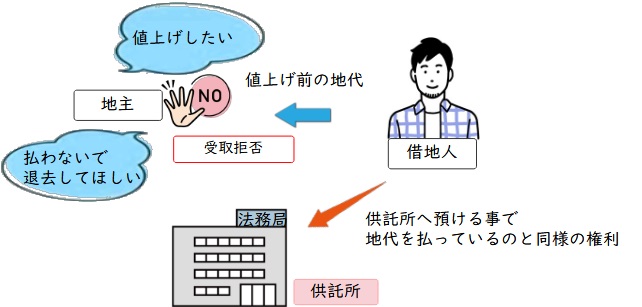

地主に地代の受け取りを拒否された場合は「供託」を利用する

交渉がまとまらないまま、値上げした地代の適用が開始すれば、値上げ前の金額の地代の受け取りを地主から拒否されるケースも考えられます。

その場合は、法務局の「供託」という制度を利用して、地代を納めましょう。

供託とは、法務局(地方法務局やその支局など)などの法務大臣が指定する出張所である「供託所」に地代を預けることで、地代などを支払ったこととみなす制度のことを言います。

今回のような地代の受取拒否や、地主が行方不明で地代を支払えないケースなどは、そのままにしておくと地代の滞納とみなされ、借地権や賃貸契約が解除されることにもつながります。

そのようなことを防ぐために、一旦「供託所」に供託し、その後の適切な処理の完了を待つことができます。

なお、和解に至れば、この供託金の還付を受けとれます。

手続きには実印・印鑑証明・住民票などが必要となりますので、申請書類とともに供託所に提出し、還付を受けましょう。

参考:法務省:供託手続

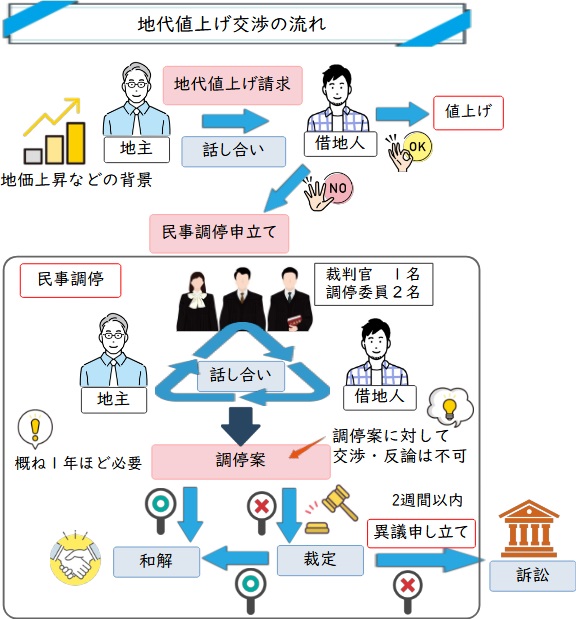

地代の値上げを拒否して地主との交渉が決裂したら民事調停の申立を行う

地主との交渉が決裂した場合、まずは民事調停によって和解を目指すことになります。

民事調停が裁判と異なる点は、あくまで双方の「話し合い」で解決を図る点です。

訴訟よりも手続きが容易で、所要期間が短いなどのメリットがありますので、できれば民事調停によって和解するのが望ましいと言えます。

とはいえ、弁護士への依頼費用として数十万円かかりますし、結局和解できないこともあります。

費用の支払いを地主と相談して折半するとしても、あなたにとって高額な負担であることに変わりはありません。

詳細は後述しますが、民事調停によっても地主、借地人の間で合意できなければ訴訟に発展してしまい、さらに費用がかさんでしまいます。

もし、「そこまでして住み続けたくない!」という方は、専門の不動産買取業者に直接売却することで、費用も時間もかけずに引っ越すことも可能です。

詳細は「地主との地代トラブルから解放されたいなら借地権を専門の買取業者へ売却」にて解説します。

弊社も、借地権がある物件の扱いに長けた買取業者ですので、地主とのトラブル等で転居を検討している方は、まずご相談ください。

>>【底地・借地のみでも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

①民事調停を申し立てる

民事調停の申立ては、土地・建物の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、「調停申立書(賃料等)」に申立手数料分の収入印紙を貼って提出することで行います。

申立手数料の金額は、以下の「調停事項の価額」に応じて決まります。

「調停事項の価額」は①②のいずれか低い方

①土地・建物の価額※ × 1/2

※固定資産税評価証明書の評価額のこと

② (改定賃料-現行賃料)×「賃貸借の残存月数」または「裁判所の平均審理期間(12ヶ月)」

手数料の金額は裁判所の「簡易裁判所に『賃料等調停の申立て』をしたい方のために」の一覧表を参照してください。

申立ての際には、裁判所が関係者を呼び出すための郵便料金(切手)も併せて納付が必要です。

参照元:裁判所「民事調停」

②調停委員会の裁定を受ける

民事調停では、地主と借地人の間に裁判所が入り、裁判官1名と調停委員2名(主に弁護士や不動産鑑定士)から構成された調停委員会が、専門的見地から紛争の解決に当たります。

調停委員会は、地主と借地人双方の意見を聞き、提出された資料などを元に調停案を示します。

調停案には具体的な地代の金額が示されており、調停委員会は地主と借地人の双方にその金額で合意するかしないかの決断を求めます。

調停案の内容について、地主や借地人が委員会に対して交渉したり反論したりする余地は原則ありません。

案件にも寄りますが、申立てから調停案の受諾までは、1年程度かかります。

調停の過程では、1ヶ月〜2ヶ月ごとに話し合いの場を設け、地主と借地人の双方の意見や資料がすべて出揃うまでに話し合いを3〜4回行い、調停案に折り合いをつけるのに1〜2回かかりますので、概ね1年ぐらいかかることがほとんどです。

調停委員会の調停に成立の見込みが無ければ、裁判所は調停委員の意見を聞き、当事者双方の意見や事情を鑑みて、その職権で当事者双方の申立ての趣旨に反しない範囲で、裁定を下すことがあります。

この裁判所の告知に対しても、当事者は告知から2週間内に異議申し立てをすることができ、適法な異議申し立てであれば裁判所の決定は効力を失います。

異議申立てが適法でない場合、申立ては却下され、異議がない場合は、和解が成立したとみなされます。

調停は約1年ほどの時間はかかるものの、ここで合意が得られないと訴訟に発展しますので、早期解決を望むのであれば、裁定和解を受けることが望ましいと言えます。

調停でも解決しない場合は、訴訟によって裁判所の判断を仰ぐ

前述した調停においても、地主と借地人とで合意できなければ、訴訟を起こし、裁判所に地代等増減額請求(借地借家法第11条)の成否を判断してもらうことになります。

裁判所の判断によって、地主からの請求が認められた場合、地代の値上げ請求をした時点から当日までの増額が認められることとなり、借地人は未払い分の差額を支払わなければなりません。

地主の請求が却下された場合、地代は増額されません。

また、借地借家法では、地代の増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、裁判所が相当と認める額の地代等を支払うこととなっています。

加えて、裁判が確定した場合において、すでに支払っている地代の額に不足がある場合、その不足額に年1割の利息を付加して支払うように規定されています。

ちなみに、借地人が起こした地代の減額訴訟においても、裁判が確定した段階で地主が支払いを受けた超過額に年1割の利息を付して返還することを規定しています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

地主との地代トラブルから解放されたいなら借地権を専門の買取業者へ売却

ここまで、地主から地代の値上げを要求された場合の交渉術や対応について、解説してきました。

地代の値上げを要求され、交渉がうまくいかず地主との関係が悪くなることや、調停や訴訟の結果実際に地代が実際に増額してしまえば、このまま住み続けたくないと感じる方もいるかと思います。

このように、借地権のある物件を売却したければ、専門の不動産買取業者に相談しましょう。

借地権のある物件の扱いを得意とする不動産買取業者であれば、地主との交渉を借地権者の代わりにおこなったうえで、1週間から1ヶ月程度で買い取ってくれます。

また、売却時に売主が負担する費用は一切ありませんので、民事調停や訴訟をおこなう費用を用意できない方にもおすすめです。

以上のように、地主との交渉が決裂している物件も、専門の買取業者に直接売却することで、借地人(売主)自身は一切の手間や費用をかけずに手放せます。

まとまった売却額を元手に、新しく新居へスムーズに引っ越し、地主とのトラブルから解放されましょう。

アルバリンクなら借地権でもスピーディーな買取が可能!

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国にある借地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

過去にはフジテレビの「newsイット!」にも、訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

弊社なら、あなたの借地権付き建物を適正価格で買い取ることができます。

弊社には、買い取った借地権建物を活用して収益化を図れる独自のノウハウがあるためです。

たとえば、弊社では以下のような借地を190万円で買い取った実績もあります。

| 築年数 | 54年 |

|---|---|

| 物件の所在地 | 東京都荒川区 |

| 借地の状況 | ・10坪ほどの土地に木造2階建の戸建が建っている ・建築基準法を満たしておらず再建築できない土地 |

| 借地売却に関する地主様の要望 | ・売却を承諾するための費用(譲渡承諾料)を更地価格の10%とする ・借地の更新料を更地価格の8%~10%とする ・宅建業者が買い取った場合、転売時に承諾料を支払うこととする など |

| 買取価格 | 190万円 |

| 買取時期 | 2023年8月 |

上記の「借地売却に関する地主様の要望」を見て頂けばわかるように、この借地は売却に関する地主様の要望が厳しく、依頼主様(借地人)は他社では買取を断られてしまったようです。

とくに転売時に承諾料がかかることは買取業者にとって直接的な負担となるため、買取を敬遠する業者が多いのも当然といえます。

このように、地主の要望が厳しく、再建築もできず、建物の築年数も古い借地であっても、弊社が190万円で買い取れる理由は以下の2つです。

- 土地の利権に強い弁護士と提携しており、利権問題を解決した上で運用・再販できるため

- 借地の再販先が豊富であり、買取に際して費用がかかっても(承諾料など)利益を生み出せるため

実際、弊社は底地・借地をはじめ、訳あり不動産の買取実績が600件以上(2023年1月〜10月時点)あり、これまで買取をおこなったお客様からも「買い取ってもらえてホッとした」「早く依頼すればよかった」といった好意的な評価を多数いただいております。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

底地・借地を手間や費用をかけることなく、なるべく高値で売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたことが、借地人or地主 に知られることはありませんので、ご安心ください)。

>>【底地・借地のみでも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

なお、以下の記事でも借地の売却方法について詳しく解説しています。

併せて参考にしてください。

まとめ

地主から地代の値上げを持ち掛けられた場合の交渉テクニックや、民事調停等の流れについて、解説してきました。

地主との話し合いをスムーズに進めるためには、借地人自身で土地の価格を把握しておくなど、説得できる情報を事前に集めておくことが重要です。

もし交渉で折り合いが付かなければ、民事調停や訴訟で解決させることになり、数十万円もの費用や、年単位の時間がかかります。

地主との関係が悪化し、住みづらくなってしまうこともあるでしょう。

「そんなことをするくらいなら売却したい」という方は、借地権のある土地の買取も得意とする不動産買取業者に相談してみてください。

地主との交渉を買取業者が代わりにおこなうので、あなたは手間も費用もかけることなく、1週間から1ヶ月程度でスムーズに手放し、売却額をゲットできます。

ここまでご案内してまいりました、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、借地権のある物件も、全国的に買い取っています。

「地代の値上げ交渉をされ、どうしようか途方に暮れている」という方も、ぜひご相談ください。

不動産に詳しい弁護士とも連携しているので、具体的なアドバイスを提示することも可能です。

もちろん、土地の価格の査定のみでも大歓迎です。

お気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら