【前提】農地売買は「農地法」により規制されている

農地売買の自由化とは何かを知る前に、農地のあり方と権利について定めた「農地法」を理解する必要があります。

農地法を踏まえたうえで、農地売買がどのように「自由化」されたのか見ていきましょう。

農地の売買は「農地法」により厳しく規制されています。

そもそも農地法とは戦後の「農地改革」において、農地の所有権を地主から耕作者へと移行させることで、耕作者の安定化と生産力の向上を図るために制定された法律です。

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

時代は変わっても、農地の売買規制にある「安定した食料供給のために、農地は国の資源として保全されなければならない」という前提は変わりません。

もし農地が宅地のように自由に売買されたら、耕作者がたびたび変わったり、農地が耕作以外に転用され、国内の食料供給は不安定になってしまうでしょう。

そのため、国は大切な資源が勝手に売却されないよう、法律で厳重な規制をかけているのです。

なお、農地を売買する場合や、農業以外の用途へ転用する場合には「農業委員会※」に許可申請を出さなければなりません。

※農業委員会とは

市町村に設置される行政機関で、農地法に基づく権利移動の許可や、農地転用案件への意見具申、農地利用の最適化の推進などに関する事務を行う。

参照元:農林水産省「農業委員会について」

農業委員会の詳細については、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

1952年(昭和27年)に制定された農地法は、時代の変遷に合わせて改正を繰り返しています。

| 年 | 法制定・改正、関連条項など |

|---|---|

| 1951年 | 農業委員会発足 |

| 1952年 | 農地法制定(自作農主義の制度化) |

| 1962年 | 農地法改正(農業生産法人制度の設置) |

| 1970年 | 農地法改正(権利移動規制緩和、農業生産法人要件緩和、農地保有合理化事業新設、自作農主義から借地主義へ) |

| 1980年 | 農用地利用増進法制定 |

| 2001年 | 農地法改正 |

| 2009年 | 農地法等改正法の制定・施行(利用権の自由化、利用期間最長50年) |

| 2016年 | 農業生産法人から「農地所有適格法人」へと名称変更、法人の要件緩和 |

| 2023年 | 下限面積の廃止 |

食料供給や経済情勢の変化とともに、農業・農地関連法案が改正され、農業参入の規制が緩和されていることがわかります。

特に2009年には、農業委員会が地域の実情に応じて、農地を取得する際の下限面積を設定できるように改正されました。

また、2016年には企業に対する農地売却要件が緩和されています。

そして直近の2023年(令和5年)の改正では、サラリーマンなどの一般人が農地を取得しやすいよう、農業参入の障壁が一段と下がっています。

なお、今後も農地売買の自由化が進むと考えられますが、2~3年の短期で変わることはないでしょう。

過去の改正ペースから考えて、次回の改正は数年以上先になりそうなので、今売却を考えている方は待つ意味はないといえそうです。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

農地法改正の2つのポイント

ここでは農地を売買するうえで知っておくべき、農地法改正の主なポイントを詳しく解説します。

農地法第3条の「下限面積要件(5反要件)」が撤廃された

今回の改正の目玉は「下限面積要件(5反要件)」の撤廃です。

農地法の改正前は5,000m²(5反)未満の農地は購入できないという制限がありましたが、法律の条文からその一文が削除されています。

参照元:農林水産省「改正農地法の概要」

結果として、農地を購入したい方が面積や規模によらず農地を購入できるようになりました。

ちなみに50aは約5,000㎡、サッカーグラウンドの約7割ほどの広さです。

売り手側から見ると、これまでは狭い農地を処分できず持て余していましたが、下限面積の撤廃によって、小規模農業を始めたい方に狭小な農地を売却できるチャンスができたといえます。

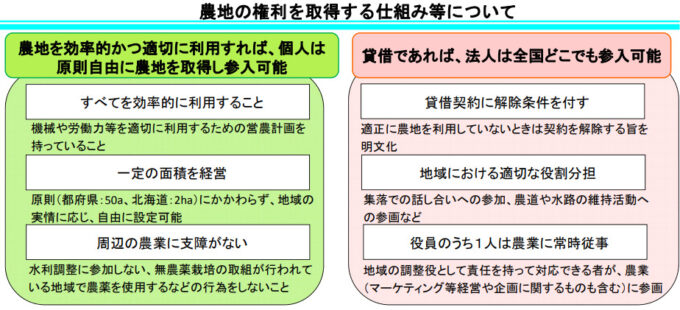

個人・一般法人の農業購入条件が緩和された

改正のもう1つの目玉は、個人と一般法人に対する農地購入条件の緩和です。

改正前までは、基本的に農業従事者しか農地を購入できませんでしたが、今回の改正により、以下の条件を満たせば、農業従事者以外の個人と、一般法人も農地を購入できるようになっています。

参照元:農林水産省「改正農地法の概要」

【個人の農地取得条件】

- 効率的かつ適切な営農計画を持っていること

- 水利・農薬使用など周辺農業に協調すること

個人については、個人事業主や兼業サラリーマン、一般企業が農業へ参入が可能になりました。

ちなみに、農家以外の一般の方が農地を購入する際には以下の手続きを踏みます。

- 農業委員会に「農地法3条の規定による許可申請書」と「営農計画書」を提出

- 月末締め・翌月の総会で許可の審議が行われる

- 許可が下りた後1週間ほどで許可証が交付される

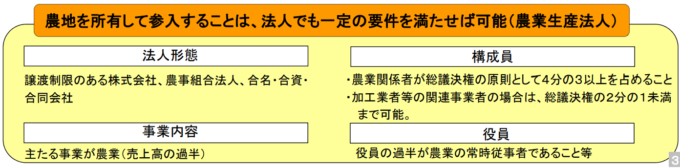

また法人についても、法人形態や事業内容、構成員、役員で一定の要件を満たせば農地を取得して新規参入が可能となっています。

引用元:農林水産省「改正農地法の概要」

つまり農地を手放したい方にとっては、個人・法人を問わず農地を売却しやすくなったということです。

カンタン1分査定

農地売買自由化の4つのメリット

ここで農地売買自由化のメリットを「売り手」「買い手」「地域・農業全体」それぞれの視点から見てみましょう。

農地を売買しやすくなった

農地を手放したい方にとっては、農地売買が自由化されたことで、農地を処分しやすくなりました。

特に売却の許可申請の手続きが簡単になったことは大きなメリットです。

というのも、もし購入希望者が要件未達の場合は、農地の売却許可が下りないため、かつては売却許可の申請時に、農地の購入希望者が耕作面積の要件を満たしているか、都度確認する必要がありました。

しかし改正によって、売却の許可申請時に買主の要件を気にせずに済むようになり、売却手続きがスムーズになったことで、農地の売り手側の負担が軽減しています。

なお農地の売却の流れは、「農地として売却する場合」「農地転用して売却する場合」にある手順をご参考ください。

農地を購入(取得)しやすくなった

農地を購入したい企業や個人にとっては、今回の改正で農地を取得しやすくなったことが大きなメリットです。

農地取得の下限面積要件が撤廃されたことによって、50a未満からでも農業を始められるようになり、個人や法人が農地を取得しやすくなりました。

今回の改正によって新規就農が促進されるとともに、既存農家の規模拡大にもつながることが予想されます。

実際の農地売却の流れを知りたい方は、「農地として売却する場合」をご確認ください。

相続した農地の売買・処分がしやすくなった

今回の改正により、相続で農地を取得した方にとっては農地の活用/処分の選択肢が増えました。

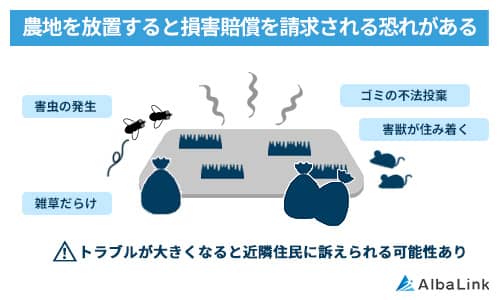

農地を相続すると、たとえ自分が農業に従事しなくても、他の農業従事者へ譲渡できない限り、農地を適切な状態に維持・管理しなければなりません。

しかし今回の改正で農地の取得要件が緩和されたおかげで、相続人は他者への農地売却が容易になりました。

また国は現在、農地の賃借についても制度改正を進めており、今後は相続した農地を賃借する道も開けると考えられます。

なお、弊社アルバリンクは農地転用可能な農地であれば、買取可能です。

農地の売却を考えている方や、売れずに困っている方は、まずはお気軽に下記、無料買取査定フォームから、ご相談ください。

>>【農地転用可能なら買取OK】まずはお気軽にご相談ください

さらに、以下の記事では使わない農地を相続・保有し続けるリスクについて解説しているので、気になる方は参考にしてください。

農地が適正価格で売買されやすくなった

農地売買が自由化されると、農地活用や農業運営の自由度が高まるため、農地の価値向上にもつながります。

特に新規就農希望者や企業のニーズに見合う農地であれば、宅地に近い適正な価格で売却できる可能性が出てきます。

また、農地の土地としての需要が高まり相対的な価値が上がれば、これまで農地取引に消極的だった不動産業者も農地を積極的に取り扱うようになるでしょう。

結果として農地の流動化が進み、ますます売却価格相場が上がることが見込まれます。

農地の売却の流れを知りたい方は、「農地として売却する場合」「農地転用して売却する場合」のステップに目を通しましょう。

なお、農地価格の相場については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

自由化で農地価格が不安定になる恐れもある

農地売買の自由化により、農地価格が適正化される一方で、投機的な取引が増えれば価格が不安定になる恐れもあります。

例えば、以下のような要因で農地価格は大きく変動する可能性があります。

- 外資系などの大手資本による買い占め

- 事業開発のための大規模な農地転用

農業の大規模化や効率化が進めば、価格競争で農産物価格が下落し、農業の収益力が低下しないとも限りません。

また、売買自由化で農地価格が高騰すれば、国内法人や個人が農地を取得できなくなる恐れもあります。

最悪の場合、小規模の個人農業が立ち行かなくなり、既存従事者の農業離れが進むことに加え、せっかく誘致している新規参入者も減ってしまう可能性があります。

なお農地を売りたい側からすると、農地価格の乱高下はあまり好ましいこととはいえないでしょう。

というのも、農地の売却には大変時間がかかるため、値上がりしたタイミングで売却することが困難だからです。

【パターン別】農地売買自由化後の手続きの方法

農地売買が自由化されたとはいっても、農地の立地や使用現況などによって、踏むべき手続きや売却の可否が分かれるため、注意が必要です。

特に、農地を農業用ではなく他の用途へ「農地転用」して売却する場合は、農地のまま売却する場合とは異なる手続きや注意点があります。

ここでは実際に農地売買の手続きを行う際の手順について、パターン別に解説します。

なお、以下の記事では農地を確実に売却するためのポイントを解説しているので、参考にしてください。

農地として売却する場合

農地を購入できるのは、農業に従事する個人・法人に限られるため、買い手は農業従事者の中から探すしかありません。

農地を農地のまま売却する場合は、以下の流れで売却手続きを行います。

- 買い手(農業従事者)を探す

- 売買契約(停止条件付き売買契約)を結ぶ

- 農業委員会に売却許可を申請する

- 所有権移転請求権の「仮登記」を行う

- 許可後、所有権移転の「本登記」と決済を行う

購入者を見つけたら、売買契約を結んでから農業委員会へ許可申請を提出します。

なお売買契約がないと、許可申請が下りない可能性があるので、売買契約は許可申請の前に締結する必要があります。

また、許可申請が通るとも限らないので、売買契約は「申請が却下された場合は、契約を白紙撤回する」旨の「停止条件付き売買契約」として締結することが一般的です。

続いて、不動産の所有権移転の「仮登記」を行い、売却許可を待ちます。

(※仮登記は必須ではないものの、買主との申請関係構築のため行われる場合が多いです)

売却許可が下りたら、所有権移転の「本登記」と決済を行って売買手続きは終了です。

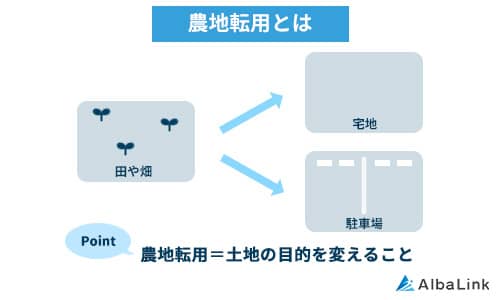

農地転用して売却する場合

農地を「農地転用※」して売却する場合、売却先は農家以外にも広がります。

農地転用を行えば、農家以外の一般の買い手へも売却可能になります。

※農地転用とは

農地を農地以外の目的で活用すること。

農地法の農地転用許可制度にもとづき、農地転用を行う場合は都道府県知事から許可を得る必要がある。

農地転用して農地を売却する際の流れは以下のとおりです。

- 農地の購入希望者を探す

- 停止条件付き売買契約を結ぶ

- 農業委員会に農地転用許可の相談をする

- 農業委員会または都道府県知事に転用許可申請を行う

- 所有権移転請求権の「仮登記」を行う

- 農地転用許可後、所有権移転の「本登記」と代金精算を行う

もし転用許可が下りなかった場合、買い主が希望する土地活用ができなくなるため、農地のまま売却する場合と同様、停止条件付き売買契約を結ぶことが一般的です。

なお農地のまま売却する場合と異なるのは、法務局で農地転用手続きを行う必要がある点です。

農地転用手続きは自分でも行えますが、一般的には土地家屋調査士に依頼します。

農地転用の流れは以下のとおりです。

【30a以下の農地を転用する場合】

- 申請者から農業委員会へ「申請書提出」

- 農業委員会から都道府県知事等に「意見を付して送付」

- 都道府県知事等から申請者へ「許可等の通知」

【30a超の農地を転用する場合】

- 申請者から農業委員会へ「申請書提出」

- 農業委員会から都道府県農業委員会へ「意見聴取」

- 都道府県農業委員会から農業委員会へ「回答」

- 農業委員会から都道府県知事等に「意見を付して送付」

- 都道府県知事等から申請者へ「許可等の通知」

農地の規模にかかわらず、農地転用の許可は都道府県知事が行います(窓口は農業委員会)。

ただし農地が大規模の場合は、都道府県知事の審査がより厳しくなり、手続きが煩雑になるので注意が必要です。

なお、農地を宅地に転用するまでにどれくらい時間がかかるか知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

転用許可申請には「立地基準」「一派基準」を満たす必要がある

農業委員会へ許可申請をする際には、2つの許可基準(立地基準、一般基準)両方を満たしている必要があります。

「立地基準」とは、農地を生産性と周辺環境(市街化状況)で分類した農地区分をもとにした基準のことで、農地区分は以下のように分かれています。

| 農地区分 | 営農条件・市街化の状況 | 転用許可の可否 |

|---|---|---|

| 農用地区域内農地 | 農業振興地域整備計画で「農用地区域」に指定された区域にある農地 | 原則不許可 |

| 甲種農地 | 市街化調整区域内にあり、営農条件の良好な農地 | 原則不許可 |

| 第1種農地 | 土地改良事業の対象となった生産性の高い農地(10ha以上など) | 原則不許可 (公共事業のみ転用可) |

| 第2種農地 | 駅から500m以内にあり、今後市街化が見込まれる農地 | 他の土地が転用できない場合は許可 |

| 第3種農地 | 駅から300m以内にあり、すでに市街化が進められているエリアの農地 | 原則許可 |

参照元:農林水産省「振興地域制度、農地転用許可制度等について」

立地基準で転用許可が下りるのは市街地にある「第3種農地」と「第2種農地」のみであり、田園地帯にある他の区分の農地はほぼ転用不可能です。

なお、所有する農地がどの農地区分にあるかを調べるには、農業委員会に問い合わせるか、もしくは「eMAFF農地ナビ」でおおまかな情報なら検索が可能です。

もうひとつの「一般基準」とは、農地転用の目的の実現性や、転用による周辺への影響などを考慮した以下の審査基準のことです。

- 資力と信用があると認められること

- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること

- 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること

- 遅滞なく転用目的に供すると認められること

- 農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと

- 土砂の流出や崩落などの災害を発生させるおそれがないこと

自治体により若干異なりますが、一般基準では「申請目的実現の確実性」が問われ、関係者に悪影響を及ぼさず、申請どおりに適切に運用できることが農地転用の必須条件です。

なお以下の記事では、売却が困難な市街化調整区域の不動産の売却方法について解説しているので、参考にしてください。

相続した農地を売却する場合

相続した農地を売却する場合の手続きの流れは以下のとおりです。

- 農業委員会へ相続の届出を行う

- 農地を売却できるか役所に相談・確認する

- 価格査定・不動産業者と媒介契約の締結

- 停止条件付き売買契約を結ぶ

- 転用許可申請を行う

- 買い手が仮登記を行う

- 転用許可が下りたら農地の引き渡し・本登記・精算を行う

農地を相続した場合は、農地を取得したことを知った日から10カ月以内に、農地が属する農業委員会への届け出を行う義務があります。

農業委員会は農地の権利変動を把握する必要があるため、相続の届け出が義務化されているのです。

もし届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は10万円以下の罰金に処されるため注意しましょう。

届け出は、農業委員会の窓口で「届出書」を入手し、以下の項目を記載し提出します。

- 権利を取得した者の氏名・住所

- 届出に係わる土地の所在等(所在・地番、地目(登記簿・現況)、面積、備考(賃借権などある場合記入)

- 権利を取得した日

- 権利を取得した事由

- 取得した権利の種類及び内容

- 農業委員会によるあっせん等の希望の有無

参照元:農林水産省「農地相続ポータル」

なお、法務局で行う農地の「相続登記」は別途必要となるため、忘れないよう注意しましょう。

もし10カ月以内に遺産分割協議が終わらない場合は、いったん相続人全員で届出し、協議終了後再度届出することをおすすめします。

その後の農地の売却手続きは「農地として売却する場合」「農地転用して売却する場合」の流れで行ってください。

カンタン1分査定

自由化されても農地は売却しにくい3つの理由

ここまで農地を売却する際の手続きの流れを解説してきましたが、いくら農地売買が自由化されたといっても、実際の農地売却は困難を極めます。

理由はこのあと詳しく解説します。

厳しい要件がまだ多数あるため

農地売買の自由化で下限面積要件は撤廃されたにもかかわらず、農地売却が難しいのは、農地法に以下のような厳しい要件が残っているためです。

- 全部耕作要件(効率的な営農ができる労働力・機械・技術があること)

- 常時従事要件(年間150日以上農業に従事できること)

- 地域調和要件(周囲の農地利用に支障を及ぼさないこと)

上記を満たす者でないと新たに農業に参入できません。

「何となく田舎に移住して農業をやってみたい」程度の軽い動機では農地の購入が認められないため、売却先は自ずと限られてしまいます。

基本、農地の売買自由化は農地として譲渡することを前提とした要件緩和であるため、自由な土地活用を目的とした売買ではほとんど恩恵を受けられないと考えていいでしょう。

農地の現況によっても対応方法が異なる

そもそも農地が売却できるかどうかは、地目でなく農地の現況によって決まります。

もし地目が農地であっても、荒れて農耕できる状態でない場合は、農業委員会に問い合わせ、現況が農地かどうかを確認しましょう。

もし農地として使えない状態と判断された場合は「非農地証明」を取得し、地目を「山林」または「原野」に変える必要があるからです(地目は登記官が決定)。

非農地証明が出されると、農地として売買・転用の規制から外れるので、農地転用が容易になり、自由に処分できる可能性が高いです。

ただし、現況が農地でなくなったからといって、必ず非農地証明が発行されるわけではありません。

自治体にもよりますが、以下のような厳しい認定基準があるからです。

- 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地以外の土地であったもの

- 自然災害による災害地等で農地としての復旧が困難な土地であること

- おおむね10年以上耕作放棄されたため自然荒廃し、農地への復元の見込みがないこと

- 人為的に転用された土地で、転用事実行為からおおむね20年以上経過している土地であること

どんなに農地が荒れていても、上記に当てはまらない場合は、農地法の規制の下売買するしかありません。

農業従事者が減少しているため

農地売買が自由化されても売れにくいもう1つの理由は、農業従事者全体が減少傾向にあることです。

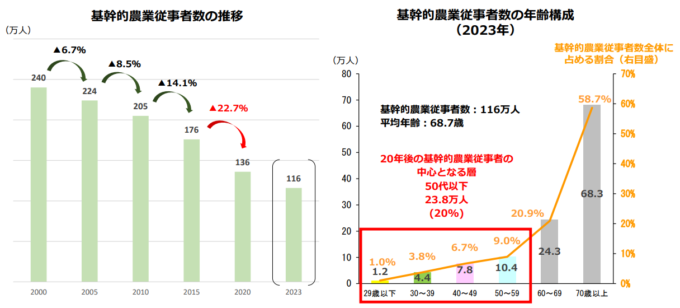

農林水産省のデータによると、基幹的農業従事者数は2000年からの20年間で240万人から136万人に半減しています。

「基幹的農業従事者」とは、普段仕事として主に自衛農業に従事している人のことです。

2023年の基幹的農業従事者数は116万人、年齢構成のピークは70歳以上であり、全体の平均年齢は68.7歳でした。

なお農林水産省の見解では、農業従事者の高齢化が進んでいることから、今後10年~20年先の農家の数は大幅に減少する見込みです。

新規就農者はいても廃業する者の方が圧倒的に多く、農地を新たに購入する母数が減っているため、今後ますます農地は売れにくくなるでしょう。

収益性が低い農地は需要が低いため

農地転用できない農地は、農業で収益を上げるしかありません。

しかし収穫までに時間がかかるうえ、天候にも左右されやすいことから、農業は安定した収益を上げにくい事業でもあります。

特に近年の異常気象によって作物が従来通りに育たず、十分な収穫量を確保できないケースも増えています。

さらに資材や燃料の高騰によって経費が増加し、投資回収が困難になっていることも、農業の収益性が低下する要因のひとつです。

こうした収益性の低い土地は需要が下がり、買い手がますます見つかりにくくなるでしょう。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は収益性の低い農地や山林など、売却の難しい土地を専門に買い取っている不動産買取業者です。

これまで多数の農地を買い取ってきた実績があるので、いらない農地を手放したい方は、以下のバナーからお気軽にご相談ください。

>>【収益化できない農地も高額売却!】無料の買取査定を依頼する

農地をすぐに売却したいなら専門の買取業者へ相談がベスト

農地売買自由化で、以前より農地を売りやすくなったのは確かです。

しかし、「自由化されても農地は売却しにくい3つの理由」でお伝えしたように、実際は売却するハードルが高いのが現実です。

もし、農地を所有しており、買い手が見つからず困っている場合は、一度、弊社アルバリンクにご相談ください。

アルバリンクは、農地など特殊な土地や不動産を専門に買い取っている不動産買取業者です。

ご相談していただければ、農地転用できるか調べ、農地転用できれば適正価格で買い取り、平均して一ヶ月程度で売却を完了できます。

まずは下記無料買取査定フォームからご相談ください。

なお、次の見出しでは、実際の弊社の買取事例とお客様の声を載せているので、参考にしてください。

>>【適正価格・平均一ヶ月程度で売却可能!】無料の買取査定を依頼する

アルバリンクなら買い手のいない農地でも買い取れる!

弊社AlbaLink(アルバリンク)は農地をはじめとする流動性の低い不動産を専門に扱う不動産買取業者です。

実際に弊社に買取依頼をしていただいたお客様からの評価も高く、良い口コミも多数いただいております。

例えば、地方の不動産の相続が発生し、弊社で不動産を買い取らせていただいたお客様からは、以下のような感謝のお言葉を頂きました。

かねてより悩みの種であった地方にある不動産をいよいよ相続することとなり、相続人全員で話し合い、買取業者様にお願いすることにしました。 譲渡益は見込んでおらず、とにかく早い段階での現状渡しが実現しそうな業者様を探し、口コミや実績からAlbaLink様にご相談いたしました。 断られてしまうのでは、と不安が募りましたが、担当の方が当初より親身に寄り添って下さり、難しい条件の不動産ではありましたが、何とかお引き受けいただけることになりました。 やり取りも非常にスムーズ且つ迅速で、相続発生から短期間での契約締結となり、長年の肩の荷が下りてホッといたしました。 AlbaLink様にご相談して本当に良かったです。また、ご担当いただいた方にも心より感謝申し上げます。

上記は信憑性の高いGoogleの口コミにお客様が書き込んでくださったものですが、その他にも弊社はGoogleの口コミで多数の好意的な評価を頂いております。

さらに弊社はお客様からの評判だけでなく、以下の理由で高い社会的信用も得ています。

農地の処分にお困りの方は、ぜひ以下からお気軽にご相談ください。

まとめ

農地売買が「自由化」され、農地取得時の下限面積規制が撤廃されたことで、農業参入へのハードルが下がりました。

このことは農地を手放したい方にとって、買い手が広がることを意味します。

しかし、買い手は原則として農業従事者に限られることに変わりはなく、担い手が減少する農業従事者から買い手を探すことは困難です。

農地を他の用途へ転用すれば、農業従事者以外へ売却も可能ですが、農地区分や農地の現況によっては農地転用がほぼ不可能です。

無償譲渡をする場合は個人間取引のリスクがあり、国に農地を引き取ってもらいたくても、引き取り要件を満たす可能性は低いです。

しかしご安心ください。

売却や無償譲渡ができない農地でも、農地専門の買取業者に相談すれば手放すことが可能です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、農地でも積極的に買取査定を行っております。

他の不動産業者に断られた農地や、国や市町村に引き取りを断られた農地、農地転用できない農地も多数買い取ってきました。

その買い取り実績はフジテレビ「イット」をはじめ、数々のメディアでも紹介されています。

他の不動産業者に売却を断られたり、農地転用できず途方に暮れてしまったという方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。

>>【農地転用できない農地も高額売却!】無料の買取査定を依頼する

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら