土地と建物の名義が違うと土地所有者による解体は原則NG

他人の建物が自分の土地にあっても、土地所有者が勝手に解体することはできません。

建物を取り壊せるのは、あくまでその建物の所有者だけです。

建物の所有者に無断で解体すると、不法行為として損害賠償を求められる可能性があります。

なぜなら民法第206条では所有権について以下のように定められているからです。

(所有権の内容)

第二百六条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

本来、建物の解体や処分については建物の所有者(名義人)だけに認められた権利であって、土地所有者が勝手に解体すると違法となり、5年以下の懲役に科せられる(刑法第260条建造物損壊罪)おそれもあるので注意が必要です。

土地と名義が異なる建物の解体が必要になるケースには、主に以下のような事情が考えられます。

- 土地所有者が土地を活用することになった

- 土地所有者の土地売却が決まり、買い手の条件が更地渡しだった

- 建物が老朽化し倒壊による被害が周囲へ及ぶ恐れがある

特に3番目の建物が老朽化しているケースは急を要しますが、たとえ隣家が自分の家に倒れかかってきそうな場合であっても、自分から解体することはできません。

もし建物が不要なために解体を考えているのなら、そのままの状態で売却することをおすすめします。

土地と建物の名義が違っても、専門の不動産買取業者なら問題なく買い取ってくれます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も土地と建物の名義が異なる不動産の買取を得意とする、専門の不動産買取業者です。

登記手続きの専門家である司法書士や法律の専門家である弁護士と提携しているため、土地と建物の名義が違う場合でもスピーディーな買取が可能です。

土地とは名義が異なる建物の売却をお考えの際は、お気軽に弊社までご相談ください。

>>【名義が違う土地・建物でも高額売却!】無料の買取査定を依頼

土地と名義の違う建物の解体を建物所有者に依頼する4つの手順

ここでは、土地と名義の違う建物の解体を建物所有者に依頼する基本的な手順を解説します。

確認する

まず建物の所有者と連絡を取り、土地の利用権がどちらにあるのかを確認することが必要です。

- 借地契約や使用貸借契約の有無

- 契約がある場合は契約状況や契約書の有無

借地契約や使用貸借契約が更新されていなかったり、解除されていて効力を失っている場合は「土地所有者側に土地利用権がある」ので、建物所有者に解体を依頼できます。

ただし口約束で契約書がない場合には、契約期間や効力の有無がはっきりしないケースが多いので、不安な場合は弁護士に相談するとよいでしょう。

反対に借地契約の効力がある場合は、土地所有者から建物所有者に解体を要求することは困難です。

解体の可否を交渉する前に、土地所有者側が借地契約を解除して、土地利用権を得る必要があります。

建物所有者に解体の依頼をする

土地所有者に土地利用権がある(借地契約、使用賃借契約の効力が切れている)場合は、建物所有者に直接解体を依頼します。

話し合いをスムーズに進めるためには、アポ取りの前に先方の意向と要望を把握しておくことと、解体業者と連携を取っておくことが大切です。

話し合いの前に以下のポイントをまとめておくこともおすすめします。

- 解体着手までの家財撤去等のスケジュール

- 解体費用の負担方法

- 解体を拒否された場合の代替案

- 解体費用の大まかな見積もりの把握

交渉当日は以下のポイントで話し合い、合意形成をする必要があります。

- 建物を解体したい理由と目的

- 解体する範囲(なるべく具体的に)

- 解体の期間と想定される費用

- 解体費用の負担者について

解体業者と連携して綿密な事前準備を進めておくと、スムーズに工事に着手できます。

合意を得られたら同意書を交わす

建物解体の目的や条件について合意を得られたら、合意の内容を同意書にまとめ、両者で共有します。

同意書に記載すべき内容は以下のとおりです。

- 解体予定の建物の所在地・名称・所有者名

- 解体の目的・理由

- 解体後の土地利用計画

- 解体する範囲と解体の方法

- 解体費用の負担者と負担割合

- その他ケースごとの条件

- 建物所有者・土地所有者の署名および日付

相互の話し合いで解体に同意した証明とするため、建物所有者と土地所有者の署名と日付は必ず記載しましょう。

もし将来的なトラブルが心配な場合は、話し合いの場に弁護士や不動産の専門家に立ち合ってもらうことをおすすめします。

特に以下の場合は専門家の立ち会ってもらうほうが安心です。

- 土地・建物所有者の権利関係が複雑なケース

- 土地・建物の契約が口約束などで明確でないケース

- 話し合いで建物所有者が過剰な要求をしてくるケース

- 同意書の法的効力を確実にしたいケース

解体業者に解体工事を依頼する

土地所有者と建物所有者がお互いに同意書を交わしたら、解体業者に連絡し、解体工事に着手します。

事前に解体業者と見積もり依頼などで連携していれば、合意後すぐに工事をスタートできるでしょう。

カンタン1分査定

土地と建物の名義が違う場合の解体手順【パターン別】

前項では土地所有者が建物所有者に解体を依頼する基本的な流れを紹介しました。

ここからは建物所有者の状況や関係性などのパターン別に、解体に向けてやるべきことを解説します。

建物所有者が故人の場合は相続人に同意を得る

建物の所有者がすでに他界しているのに名義変更されていなかった場合は、所有者の相続人から解体の同意を得なければならず、そのためには相続人が誰かを調査する必要があります。

相続人を調べるには、本人の本籍地のある役所で戸籍謄本を発行してもらえば法定相続人を確認できます。相続人がわかったら連絡を取りましょう。

なお法定相続人が複数名いたら、相続人全員から解体の同意を得る必要があります。

ただし、戸籍をもとに相続人を探したり、疎遠になっている相続人に連絡を取るなどの手続きは一般の方にとって負担が大きいので、弁護士や司法書士、行政書士に依頼するほうが無難です。

ただし、信頼のできる弁護士などの専門家を見つけるには複数の事務所に相談しなければならず、非常に時間がかかります。

また、相談料の相談は30分で5,000円程度、実際に依頼したときにかかる費用は20~50万円ほどと、費用がかかる点もデメリットです。

そのため、もし建物が不要で、売却するために相続人の合意を取り付けようとしているのなら、まずはそのままの状態で専門の買取業者に相談することをおすすめします。

専門の不動産買取業者は弁護士や司法書士などと連携しており、無料で各種相談・手続きに対応してくれるからです。

専門の不動産買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、弁護士や司法書士などの専門家と連携したうえであなたのお悩みを解決するサポートをいたします。

売却前提のご相談でなくても問題ありませんので、名義の異なる土地と建物の処分をご検討しているなら弊社までお気軽にご相談ください。

>>【名義が違う土地と建物を高額売却!】無料の買取査定を依頼

建物の所有者が不明・消息不明の場合はすぐ解体するのはNG

建物の所有者が不明の場合や消息不明の場合であっても、原則として建物所有者に断りなく解体はできません。

所有者不明の場合には、建物の住所と所有者の氏名をもとに住民票を取得し、住民票から連絡先を調べることが必要です。

加えて、親族や近所の人からも情報収集して所有者を特定する必要があります。

所有者がわかったら「建物収去土地明渡請求」を申し立てる

建物所有者の行方や居場所が不明でも、人物を特定できる場合は、裁判所で「建物収去土地明渡請求訴訟」の申し立てを行うことで解体が認められる場合があります。

申し立ての結果「建物収去命令※」が下ったら、建物所有者に解体を依頼しなくても、土地所有者が「強制執行」として建物の収去(解体)が可能です。

※建物収去命令とは

裁判所が賃借人に対して建物を収去するよう命じること。土地の所有者や賃貸人が、賃料の滞納や契約の終了などの理由で建物の収去を求める場合に裁判所に申し立て、授権決定を得て発令される。

建物収去命令執行までの流れは以下のとおりです。

- 確定判決に執行文を付与してもらう

- 管轄の執行裁判所に代替執行の申立てを行う

- 執行裁判所が授権決定を発令する

- 執行官室で、建物収去の代替的作為の強制執行手続と土地の明渡しの直接強制を申し立てる

- 執行官が現地に赴いて催告を行う

- 引渡期限までに建物収去土地明渡義務が履行されない場合は、執行官が強制執行を行う

なお、所有者がわかっていても住所が不明の場合は、まず住民票を取得して現住所を探し、それでもわからなければ次項の「公示送達」へと進みましょう。

所有者がわからなければ「公示送達」の手続きを行う

所有者が特定できない場合や、所有者の住所が分からない場合は、解体の要望を通すための法的手続きとして「公示送達※」を行います。

※公示送達とは

相手方の所在が不明な場合や、相手方が死亡し相続人が分からない場合などに、法律上、意思表示を到達させるための送達手続きのこと。

参照元:裁判所「意思表示の公示送達」

公示送達を利用すれば、被告(建物所有者)の居場所がわからなくても裁判を進められ、判決が出れば強制執行も可能になるため、建物を合法的に解体が可能です。

申し立ては、相手方の所在が不明になる直前の住所地を管轄する簡易裁判所で行います。

送達すべき書類を裁判所の掲示板に2週間掲示することで、その「意思表示が法的に送達」したことになり、解体が認められます。

ただし、公示送達は相手の不利益につながりかねないことから、申立人が「相手を探す合理的な努力をした」ことが証明されないと、申請が認められません。

戸籍や住民票を辿って建物所有者を探した証拠を開示する必要があるということです。

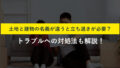

近隣へ迷惑が及ぶ場合は「行政代執行」できる場合もある

建物が空き家で老朽化が進み、近隣へ迷惑や危険が及ぶ場合は「行政代執行※」で解体してもらえる場合もあります。

※行政代執行とは

行政(自治体)が法令に基づく命令に従わない所有者や管理者に対し、代わって必要な措置を行うこと。

違法建築物や倒壊の恐れのある家屋の解体、道路に越境している気の枝の切除などを行う。

参照元:e-Gov法令検索「建築基準法第9条11項、10条4項」

この制度は度重なる指導・勧告・命令にもかかわらず、迷惑空き家の所有者が修繕や解体を行わなかった場合に、行政が強制解体したうえに費用を所有者に請求するというものです。

この制度は度重なる指導・勧告・命令にもかかわらず、迷惑空き家の所有者が修繕や解体を行わなかった場合に、行政が強制解体したうえに費用を所有者に請求するというものです。

昨今の空き家問題の対策として、2014年に「空き家対策特別措置法」が制定され「特定空家」などが定められました。

強制解体の対象となり得る「特定空家」の基準は以下のとおりです。

- 倒壊のおそれがあるなど著しく保安上危険な状態にある

- 著しく衛生上有害となるおそれがある

- 周囲の景観を著しく損なっている

- その他、周辺の生活環境の保全に不適切である

建物が上記にあてはまるようなら、自治体の建築課へ相談してみましょう。

ただし、自治体によっては行政代執行に前向きではなく「前例がない」などの理由でなかなか動いてくれないケースもあるようです。

現状では行政窓口に相談したからと言って、解体してもらえるとは限らないので、他の方法と併せて検討しましょう。

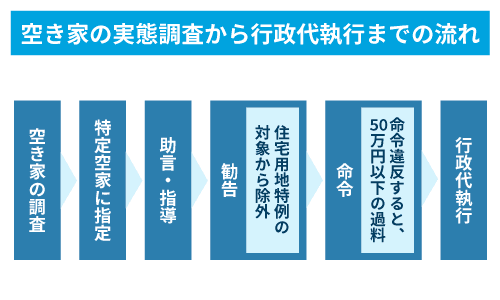

建物が未登記の場合は法務局で証明をもらう

解体したい建物が未登記(登記簿自体が存在しない)の場合は、土地所有者が解体しても一見問題はないように思えますが、原則はNGです。

以前は登記が義務付けられていなかったため、古い家の場合は登記されていないケースも散見されます。

しかし実際には口約束で相続や贈与が約束されていたり、第三者によって登記されている可能性もあり、勝手に解体すると後にトラブルに発展する恐れがあります。

口約束だけなら相手も権利を主張できませんが、もし第三者が登記していた場合はこちらが一切権利を主張できません。

そのため本当に登記がされていないのか、再度確認することが重要です。

登記の有無を調べる方法は、固定資産税納税通知書にある建物の所在地欄に「家屋番号」をチェックし、家屋番号が書かれていなければ未登記です。

未登記の場合は、法務局で登記されていないことを証明する書類を発行してもらってから解体に着手しましょう。

また、解体後は通常「建物滅失登記」を行いますが、そもそも登記されていないので、代わりに「家屋滅失届」を提出する必要があります。

家屋滅失届を各市町村の役所の窓口に提出することによって、建物の固定資産税が発生しなくなります。

なお、以下の記事では、未登記物件の所有者を調べる方法を詳しく解説しているので、参考にしてください。

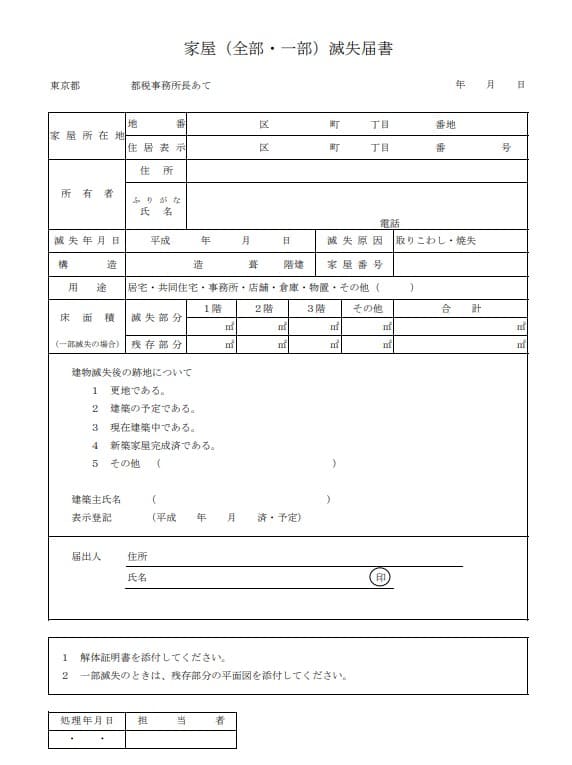

建物が共有名義の場合は共有者全員の同意を得る

建物が共有不動産の場合は、解体する際には共有者全員の同意が必要となります。

建物の解体は共有物に対して独断で行ってはならない「共有物の変更行為(処分行為)」に当たるため、勝手な解体はNGです。

他の共有者の同意なく勝手に建物の取り壊しや建て直しを行うと、他者の財産や権利の侵害とみなされ、損害賠償請求を受ける可能性があります。

共有者の同意は書面・書面のいずれでも問題ありませんが、口頭では後にトラブルになる恐れがあるので、書面で以下を取り決めておくことがベストです。

- 解体費用の金額と支払割合(誰がいくら支払うのか)

- 支払方法(一括支払い、立て替え後請求など)

- 解体費用の精算日や精算が遅れた場合の対応方法など

共有者の同意が取れたら、以下の流れで建物の解体手続きを行います。

- 共有名義不動産の同意を得る

- 解体業者を選ぶ

- 共有名義不動産を解体し更地にする

- 建物滅失登記を1ヶ月以内に行う

- 建て替えのときは新しく建物を建てる

- 建物を新築して1ヶ月以内に表題登記を行う

もし共有者の同意が得られず、それでも解体したい場合は「共有物分割請求訴訟」「不在者財産管理人の選任」「持分取得裁判」などの法的手段を使うことになるでしょう。

この場合は弁護士などの法律のプロに相談して進めるしかありません。

連絡がつかない場合は「所有者不明建物管理制度」制度を利用する

連絡がつかない共有者が要る場合は「所有者不明建物管理制度」の制度を利用して、本人の代わりに管理人から解体の同意を得ましょう。

※所有者不明建物管理制度とは

所有者が不明な建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることで管理人を選任してもらう制度のこと。

参照元:法務省「財産管理制度の見直し(所有者不明建物管理制度)」

所有者不明建物管理制度は2023年4月1日に施行された制度で、裁判所が「所有者不明建物管理人」を選出し、選出された管理人が裁判所の許可のもと建物を管理できるようになりました。

消息不明者の財産管理を管理人が行う制度としては、もともと「不在者財産管理制度」がありましたが、行方不明者の不動産以外の財産も一緒に管理する制度のため、手続きや申立て費用が高額になりがちでした。

また、不在者財産管理制度では消息不明の共有者が複数人いた場合に1人1人別の財産管理人を付ける必要があることから、申請のハードルが高い制度だったのです。

対する「所有者不明建物管理制度」は建物だけを管理対象としているため、申請の手間や管理人の費用(予納金)を大幅に抑えられるようになりました。

なお不在者財産管理人選任の申立人として認められるのは、相続人や配偶者、債権者などの利害関係者で、共有者であれば利害関係者とみなされるため申請可能です。

申し立ては建物の所在地を管轄する裁判所で行い、選任の流れは以下のとおりです。

- 裁判所に申立てをする

- 裁判所が1カ月以上の異議申出期間を定めて公告する

- 裁判所が管理人を選任する

- 管理人が選任されたことが公示される

- 所有者不明建物管理人が建物を管理・処分する

ただし制度の申し立てをするためには、事前に「所有者が不明であること」を証明しなければなりません。

そのために自力で以下の調査が必要です。

- 登記簿上・住民票上の住所に居住しているか

- 当人が亡くなっていれば相続人の有無や所在

- 相続放棄の有無

なお、管理人が解体費用まで出してくれるわけではなく、通常は管理人の選任申立人、つまり地主側が解体費用を納める点にも注意しましょう。

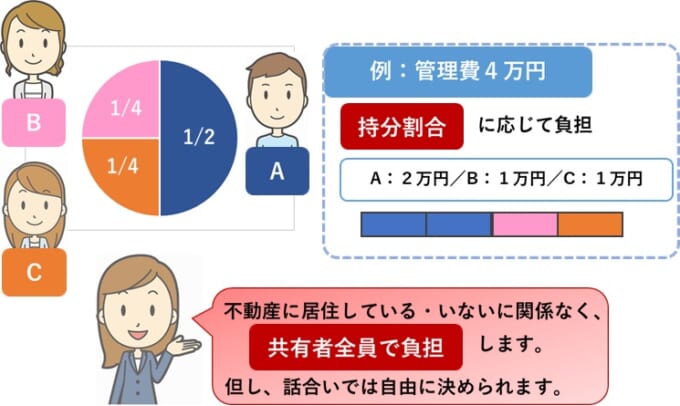

共有名義の解体費用負担は持分に応じて決まる

共有不動産の解体費用は、それぞれの共有持ち分に応じて決まります(民法の共有物に関する負担)。

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

例えば、共有者A・B・Cの共有名義建物の取得金額が2,500万円で、取得時の負担金額がA=1,000万円、B=1,000万円、C=500万円だった場合、共有持分はA=40%、B=40%、C=20%です。

この場合は共有不動産の管理費用やリフォーム、解体費用も、A=40%、B=40%、C=20%の割合で負担することとになります。

借地上の建物の場合は借地契約を終了させる

借地上の建物を土地所有者(地主)が解体したい場合は、先に借地契約を終了させる必要があります。

例えば「親名義の土地を他者が借り手建物を建てた」ようなケースでは、そのままでは土地所有者が建物の解体を求める権利がありません。

土地所有者(地主)はまず借地契約の内容を確認しましょう。

- 借地契約書で借地権の契約期間を確認

- 旧借地法・新法普通・定期借地権等の内容を確認

- 契約期間終了時の返還条件も確認

契約の効力の有無によって、先述した方法で建物名義人(借地人)の同意を得る必要があります。

解体の話で合意が取れたら、以下の手続きを踏んで借地契約を解除・解約しましょう。

- 立退料を支払う

- 借地契約を合意解約する、もしくは借地契約の期間満了時に契約更新を拒絶する

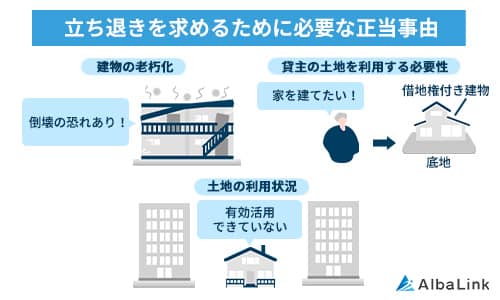

ただし借地権上は地主よりも借地人の権利が強く、地主側からの借地契約解除には、長期にわたる地代の滞納、借地権の無断譲渡、無断増改築、土地の用途違反といった「正当の事由」が必要です。

なお、借地人が不明の場合(相続放棄されている場合など)は、先述した「所有者不明建物管理制度」を利用することも可能です。

土地と建物の名義が違う家の解体費用相場

土地と名義の異なる建物の解体にかかる費用相場をチェックしましょう。

実際の費用は建物や当事者の条件などにより異なるので、あくまで目安として押さえておいてください。

解体費用の相場

建物の解体費用は構造と面積により異なります。

構造別の解体費用の相場(坪単価)は以下のとおりです。

| 構造 | 坪単価 |

|---|---|

| 木造 | 4万円~5万円 |

| 鉄骨造 | 6万円~7万円 |

| RC造 | 6万円~8万円 |

建物の解体費用は木造建築が最も安く、RC造が高くなるのが一般的です。

続いて建物の面積別に解体費用の総額を見てみましょう。

| 構造 | 20坪 | 30坪 | 40坪 |

|---|---|---|---|

| 木造 | 80万円 ~100万円 | 120万円 ~150万円 | 160万円 ~200万円 |

| 鉄骨造 | 120万円 ~140万円 | 180万円 ~210万円 | 240万円 ~280万円 |

| RC造 | 120万円 ~160万円 | 180万円 ~240万円 | 240万円 ~320万円 |

なお、上記は建物本体の解体費用であり、以下の付帯工事が発生すると追加で料金がかかることに注意しましょう。

| 工事の種類 | 費用の目安 |

|---|---|

| 室内の家財撤去 | 8,000~1万円/約1㎡ |

| 門・フェンスの撤去 | 2万円/1組 |

| ブロック塀の撤去 | 1万円/1本 |

| 庭木の撤去 | 2,000~3,000円/約1㎡ |

| 庭石の撤去 | 1万円/約1t |

| 物置・倉庫の撤去 | 2万~3万円/1個 |

| 浄化槽撤去 | 5万円~10万円/1基 |

なお1975年以前の建築の場合は、断熱材にアスベストが用いられている可能性があり、アスベストのある解体は費用が上乗せされます。

また、道路が狭いなどの理由で、建物の敷地に重機が入れない場合は解体が手作業(手壊し)となり、解体費用が高額になる点にも注意が必要です。

なお、専門の不動産買取業者にそのままの状態で売却する場合は、解体費用を負担する必要はありません。

そればかりか、売却金額を手にできるメリットもあります。

そのため、土地と名義が異なる建物が不要で解体を考えているのなら、まずはそのままの状態で専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)にご相談ください。

あなたの疑問を解決するサポートをするだけでなく、名義の異なる土地と建物をスピーディーに買い取らせていただきます。

>>【名義が違う土地と建物を高額売却!】無料の買取査定を依頼

なお、家屋の解体費用の詳細については、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

解体費用の負担者はケースによる

建物の解体費用を土地所有者と建物所有者のどちらが負担するのかは、ケースによります。

原則、借地上にある建物の解体費用は借主負担ですが、地主からの要望による解体の場合は地主が負担することが一般的です。

地主の都合で契約解除・解体を求めるケースで「正当な事由」があると認められた場合は、借主に立ち退き料を支払ったうえで、地主が解体費用を負担します。

普通借地権の借地契約においては、地主より借地人の権利が守られているので、地主の都合で借地人に立ち退き・家屋の解体を求めるには、原則として以下の正当な事由が必要です。

- 土地利用の必要性があること:地主が利用する重要度が賃借人の借地利用の継続よりも高い場合

- 借地人の契約不履行:継続的な地代の未納など

- 土地利用の状況:借地人が建物を放置したり、築年数が進み倒壊の危険があるなど

- 財産上の給付:十分な立退料の支払いや代替不動産を提供する可能性など

ちなみに、地主側の都合で借地契約を更新せず、かつ借地契約が満了するタイミングであった場合は、借主が「建物買取請求権」で建物を地主に買い取らせることも法的には可能です。

税金その他の諸経費の相場

建物の解体にともなう税金や諸費用の相場は以下のとおりです。

| 費用の項目 | 相場 |

|---|---|

| 印紙税 | 解体工事の契約書1枚につき200~1,000円ほど |

| 建物滅失登記費用 | 1,000~3,000円 |

| 共有持分移転登記費用 | 固定資産評価額×2% |

| 司法書士等への登記依頼 | 5万円程度 |

| 火災保険・地震保険料 | 3万円程度(初年度) |

他にも解体工事の条件によっては、以下のような諸経費がかかる場合があるので押さえておきましょう。

- 工事前の近所へのあいさつ回り費用

- 役所への届出にかかる費用

- 工事車両用の駐車場代(スペースがない場合)

- 仮設トイレ代(長期の場合)

カンタン1分査定

土地と建物の名義が違う家を解体する場合の4つの注意点

土地と名義が違う建物を解体する前に知っておくべき注意点があるので、この後解説します。

住宅ローンの残債(抵当権)がある場合は完済が条件

住宅ローン返済中の家を解体する場合、ローン残債を全額返済しなければ解体に着手できません。

金融機関は通常、土地と建物に抵当権を設定して融資を行っており、抵当権のある建物を解体するには、融資者である金融機関の承諾が必要です。

なお、金融機関にとっては建物が解体されると担保価値が下がるおそれがあるので、実際にはローン残高が残っているうちに解体の承諾が下りることはまずありません。

したがって事実上、残債を完済し抵当権を抹消してからでないと建物の解体が認められないということです。

もし金融機関に内緒で建物を解体した場合、契約違反で残債の一括返済を求められる可能性があるので注意が必要です。

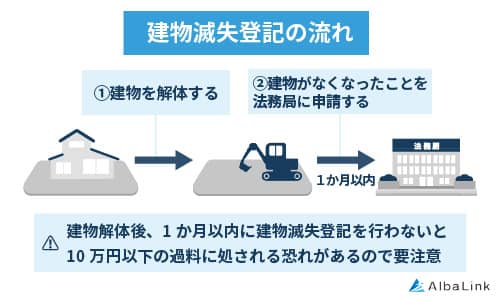

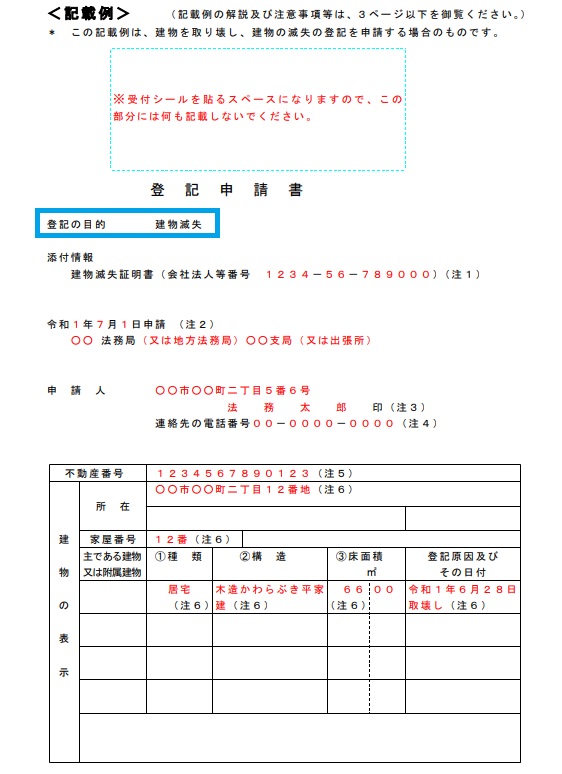

解体後は1カ月以内に建物滅失登記が必要

建物を解体したら1カ月以内に「建物滅失登記」が必要です。

滅失登記とは、建物がなくなった(滅失した)ことを申請する手続きのことです。

滅失登記の手続きは、法務局に以下の書類を提出して行います。

- 登記申請書

- 建物の配置図(位置図)

- 登記事項証明書

- 建物取り壊し証明書

- 建物を取り壊した会社の印鑑証明証

滅失登記申請書サンプル

滅失登記が完了すると建物の登記簿は閉鎖されます。

手続きに必要な書類や事前準備については、法務局の「不動産登記申請書提出前のチェックリスト」でチェックしながら行うと抜け漏れを防げるでしょう。

とはいえ、必要な書類の取り寄せや記載方法が複雑なため、登記手続きは土地家屋調査士に依頼するケースが一般的です。

もし倒壊や焼失により建物がなくなったにもかかわらず滅失登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となるので、登記は忘れずに行いましょう。

なお、滅失登記の詳細については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

解体後すぐ新築しないと固定資産税が跳ね上がる

土地を活用または新築して住む目的で建物を解体した場合、早急に居住用の建物を新築しないと固定資産税が跳ね上がる場合があるため、注意が必要です。

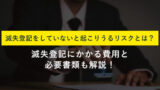

居住用の土地の固定資産税は「住宅用地の特例」による軽減措置を受けているため、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。

しかし建物が撤去され更地になると、特例が適用されなくなるため固定資産税が最大6倍に跳ね上がるのです。

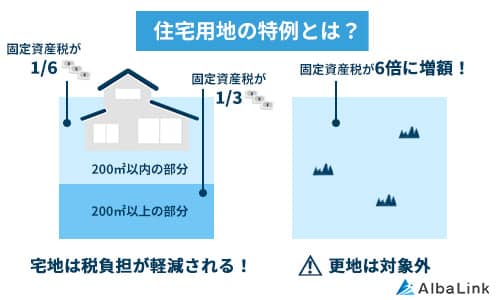

なお、固定資産税は毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課税されるため、解体後すぐに家を新築したとしても、1月1日時点で更地だった場合には高い税金がかかってしまうので注意しましょう。

一度解体すると再建築できない可能性もある

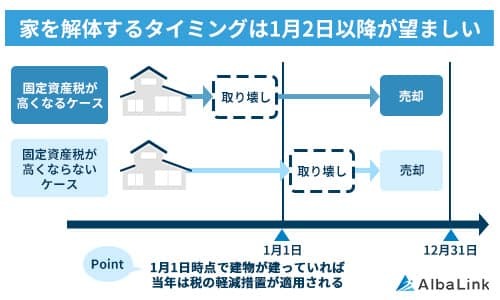

土地を売却・活用するために建物の解体を検討している場合は、一度解体したら二度と建物を建てられない「再建築不可※」の土地もあるので、解体前に該当しないか確認が必要です。

※再建築不可物件とは

建築基準法の基準を満たしていないために、建物を一度解体すると二度と建物を立てられない土地のこと。

建築基準法には、建物の敷地が建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならないと定められており、この接道義務を果たしていないと再建築不可となってしまうのです。

解体を予定している土地が再建築不可だった場合、一度解体すると二度と建物を建てられないため、利活用が困難です。

所有する土地が再建築不可かどうかを調べる方法については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

まとめ

土地と建物の名義が違う場合の建物は土地所有者の独断で解体はできず、建物所有者の意思確認が必須です。

たとえ建物所有者が故人や行方不明の場合であっても、本人や相続人を探し出して同意を得ない限り、土地所有者に解体する権限はありません。

また建物が共有名義の場合、解体するにはすべての共有者の同意が必要で、相続によって共有名義になっている場合も同様です。

弁護士や司法書士の協力を得てようやく解体できたとしても、多額の解体費用を負担しなければなりません。

それならいっそのこと、名義の違う土地だけ・建物だけ、共有持分だけをそのまま手放してしまうことがおすすめです。

借地・底地・共有持分などを専門に扱う不動産買取業者なら問題なく買い取ってもらえます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、訳あり物件を専門に買い取る不動産買取業者です。

豊富な買取・再販実績は以下を始めとする様々なメディアでも紹介されています。

引用元:株式会社AlbaLink

相続した空き家を解体したいが名義人の同意を得られない方、相続人や共有者が見つからずお困りの方は、ぜひ弊社へご相談ください。

解体の是非や買取査定まで、最適な解決方法を提案させていただきます。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら