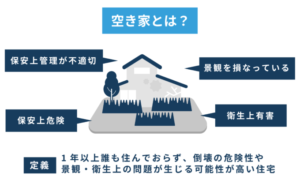

空き家とは「1年以上誰も住んでいない状態の家」

空き家とは、「1年以上誰も済んでいない状態の家」を指します。

空き家かどうかは、自治体が人の出入りの有無や水道・電気・ガスの使用状況などを総合的に判断して決定します。

ここでは、空き家と判断される基準や空き家の種類をご紹介していきます。

ご自身の所有している物件が空き家に該当していないかチェックしてみましょう。

空き家の定義と判断基準

空き家は、国土交通省と統計局で異なる定義が定められています。

国土交通省の空き家の定義が明示されているのは、「空家対策の推進に関する特別措置法」です。

空家対策の推進に関する特別措置法第二条1項

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。引用元:e-Gov検索

国土交通省でいう空き家とは、「年間を通して使用実績がない建築物と附属する工作物及びその敷地」のことです。

統計局では、空き家を以下のように定義づけています。

一戸建の住宅や、アパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を 営むことができる住宅において、ふだん人が居住していない住宅

統計庁の定義では、人が家庭生活のできる住宅で「調査時点で人が住んでいない、3か月にわたって住む予定の人もいない住宅」を空き家といいます。

たとえば、新築した綺麗な一軒家でも1年以上誰も寄り付かない状態は、国土交通省と統計庁の両方の観点から「空き家(等)」です。

ただし、定期的に人が管理に訪れて電気や水道などを使用している場合、国土交通省の定義では空き家といえません。

実際空き家かどうかの判断は、各自治体が以下のようなことを基準にしながら総合的に判断します。

- ライフラインの使用状況・・・実績があるか

- 所有者の登記記録・住民票・・・登記記録と住民票の住所が一致しているか

- 人の出入り・・・1年以上人の出入りがあるか

- 安全・衛生管理・・・建物・敷地が周辺環境や災害に対して適切に管理されているか

空き家の種類は4つ

空き家は「住宅・土地統計調査による定義」によって、以下4種類に分類されます。

二次的住宅

二次的住宅は、普段居住していないが特定のときに滞在・寝泊りする目的の別荘などの住宅をいいます。

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、二次的住宅は空き家全体の約4.3%です。

賃貸用住宅

賃貸用住宅は、築年数や建物の構造などに関係なく、賃貸するために空き家になっている住宅です。

「令和5年住宅・土地統計調査」の統計では、空き家全体の約49.2%を占めています。

売却用住宅

売却用住宅は、賃貸用住宅と同様に築年数や建物の構造などに関係なく、売却するために空き家になっている住宅をいいます。

「令和5年住宅・土地統計調査」の統計では、空き家全体の約3.6%です。

その他の住宅

その他の住宅とは二次的住宅や賃貸用住宅、売却用住宅以外で、転勤・入院などのために長期間不在になっている住宅や建て替えのために取り壊すことになっている住宅をいいます。

その他の住宅には、空き家の区分で判断できないものも含まれているため、「令和5年住宅・土地統計調査」の統計では空き家全体の約42.8%と最も多いです。

日本では空き家の増加が社会問題になっている

現在の日本では、空き家の増加が大きな社会問題です。

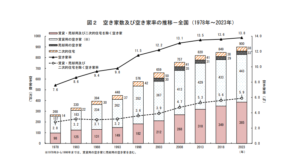

総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、2023年時点で全国の空き家は約9,000万戸、空き家率は13.8%に達しています。

つまり、7戸のうち1戸は空き家になっているのです。

引用元:令和5年住宅・土地統計調査

空き家が増加している背景には、人口減少や高齢化、核家族化など、さまざまな要因が考えられます。

空き家放置が問題視されるのは、以下のような恐れがあるからです。

- 建物の劣化が進み、倒壊や火災のリスク

- 景観の悪化

- 衛生問題

- 治安の悪化

空き家は地域社会に悪影響を与える可能性があるため、国や地方自治体では空き家の活用を促進するさまざまな対策を講じられています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

空き家を所有し続ける3つのメリット

空き家を所有し続けることには、以下のようなメリットがあります。

資産価値を維持できる可能性がある

立地条件がよく適切に管理されている空き家は資産価値を維持できます。

とくに将来的に周辺環境の開発が進んでいる地域の場合は、資産価値が上がる可能性があるので、時期を見て高値で売却できる可能性があるでしょう。

将来的に活用できる

空き家は、将来的にさまざまな用途で活用できます。

将来自分自身や家族が居住できるのはもちろん、リフォームした空き家を活かして収益を得ることも可能です。

たとえば、活用方法には以下のようなものがあります。

- 賃貸住宅

- シェアハウス

- 民泊施設

- カフェ

将来的に活用する予定がある場合、空き家を所有し続けておけば新たに物件を探す手間が省けます。

また、所有物件であれば周囲の環境もあらかじめ把握しているので、どのような活用方法がいいか検討しやすいです。

空き家を活用する方法については、後述の「空き家を活用する2つの方法」で詳しく解説しています。

精神的なよりどころになる

空き家は、所有者にとって単なる不動産以上の意味を持つこともあります。

とくに生まれ育った家や思い出の詰まった家は、残しておくことで心の安らぎを得られる場所になるでしょう。

また、家は地域社会との繋がりを示す場所でもあり、家を通じて築かれた人間関係はかけがえのない財産となります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

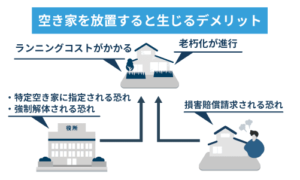

空き家を所有し続ける5つのデメリット

空き家を所有し続けるのは、メリットばかりではなくデメリットもあります。

メリットとデメリットを比較して、空き家をどうすべきか判断しましょう。

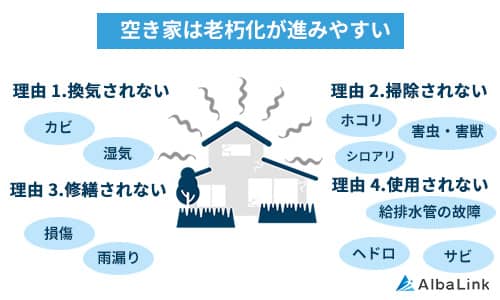

建物の劣化が進む

空き家を放置すると、建物の劣化が進んで倒壊のリスクが高まります。

とくに、木造住宅は湿気や害虫に弱いため、定期的なメンテナンスが必要です。

特定空き家に指定される

空き家を放置して劣化が進むと、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて「特定空き家」に指定されることがあります。

空家等対策の推進に関する特別措置法第2条2項

この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

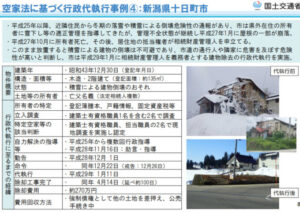

特定空き家に指定されると、住宅用地の特例の適用対象外となって固定資産税が最大で6倍にまで膨れ上がってしまいます。

また、50万円以下の罰金を科されたり、行政代執行によって強制的に空き家を解体され、100万円以上の解体費用を請求されたりしかねない点に注意が必要です。

引用元:国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例2」

特定空き家について詳しく知りたい方は、ぜひ以下をご覧ください。

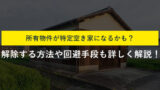

維持管理のコストがかかる

空き家を所有していると、維持管理のコストがかかります。

- 固定資産税・都市計画税

- 修繕費

- 火災保険料

- 水道光熱費

- 管理委託費

誰も住んでいなくても固定資産税と都市計画税を毎年納める必要があります。

また、空き家は清掃や修繕、庭の手入れなど定期的なメンテナンスが重要です。

しかし、物件が遠方で管理できなかったり修繕に専門の知識が必要だったりする場合は、費用を払って業者に任せなければいけません。

空き家を所有し続ける限り、一定の費用を支払い続けなくてはならないのです。

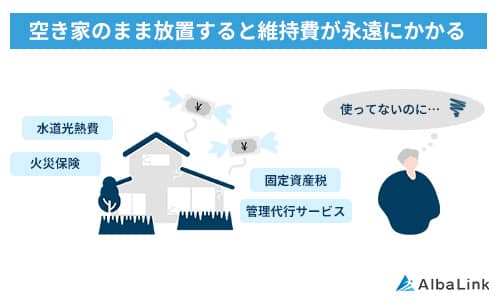

防犯上のリスクが高まる

空き家は人の出入りが少なく管理が行き届かないため、防犯上のリスクが高まります。

空き家で起こる犯罪は、以下のようなことが考えられます。

- 不法侵入・不法占拠:空き家は侵入しやすいため、不審者やホームレスの標的になる

- 放火:空き家は人目につきにくいので、放火犯のターゲットにされる

- 不法投棄:空き家の庭はゴミや産業廃棄物が不法投棄される

- 犯罪の拠点:人が住んでいないので、犯罪グループの拠点として利用される

防犯上のリスクを軽減するには、定期的な点検や防犯グッズの設置、郵便物の整理などが不可欠です。

近隣住民とのトラブルにつながる

空き家の放置は、景観の悪化や衛生問題、害虫の発生などを招くため、近隣住民とのトラブルにつながる恐れがあります。

たとえば、雑草の繁茂やゴミの不法投棄は、近隣住民の生活環境を悪化させる原因です。

建物の老朽化による倒壊は、近隣住民の所有物を破損させたり怪我を負わせたりする危険性があります。

空き家の放置による事故は、損害賠償請求に発展するケースも少なくありません。

空き家は適切な管理を怠ると、近隣住民からの損害賠償請求や訴訟に発展するリスクがあると認識しておきましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

空き家問題対策に欠かせない管理のポイント4つ

空き家問題対策に欠かせない管理のポイントは4つあります。

空き家を所有している場合は、適切な管理が必須です。

トラブルやリスクを回避して空き家を所有し続けるために、しっかりとポイントをおさえておきましょう。

定期的な清掃と修繕

空き家の劣化を防ぎ、資産価値を維持するためには、定期的な清掃と修繕が不可欠です。

清掃のポイントは2つあります。

- 室内の換気を十分に行い、湿気やカビの発生を抑える

- 埃や汚れを取り除き、害虫の繁殖を防ぐ

とくに、水回りは念入りに清掃し、水漏れや詰まりがないか確認しましょう。

損壊している部分の修繕も重要です。

建物の外壁や屋根、基礎部分などを定期的に点検し、ひび割れや雨漏りなどの早期発見に努めましょう。

早期の修繕は建物の寿命を延ばし、大規模な修繕費用を抑えることにつながります。

防犯対策

空き家は、不審者の侵入や不法投棄などの犯罪に利用されるリスクがあります。

防犯カメラやセンサーライトを設置したり、定期的に見回りに行ったりするなど、防犯対策を行いましょう。

空き家の防犯対策の詳細は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

庭木の剪定と雑草対策

空き家の庭木の剪定と雑草対策は、景観の維持はもちろん、防犯や近隣住民とのトラブル回避にも繋がる重要な管理のポイントです。

庭木が伸び放題になると、不審者の侵入や害虫の発生、景観侵害など、近隣住民とのトラブルの原因になります。

庭木の剪定は、風通しと日当たりを改善し、害虫予防や強風による枝折れを防ぎます。

雑草対策には、草刈りや除草剤、防草シートが有効です。

定期的な手入れで、清潔で安全な状態を保ちましょう。

郵便物やチラシの整理

定期的に郵便受けをチェックし、不要な郵便物やチラシは処分しましょう。

空き家の郵便受けに郵便物やチラシが溜まっていると、空き家であることが一目でわかるため、不審者の侵入や不法投棄のリスクを高めます。

また、郵便物が溢れかえっている状態は、景観を損ねたり近隣住民に不安感を与えたりする可能性もあるでしょう。

郵便受けを定期的に整理するのに加えて、郵便受けに鍵をかけたり不要な投函を控えるよう郵便局に依頼したりすることも有効です。

空き家を活用する2つの方法

空き家を所有している場合は、活用することも検討しましょう。

空き家を活用する方法は、大きく分けて以下の2つがあります。

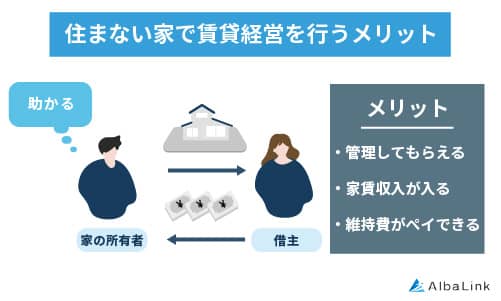

賃貸など事業を始める

空き家を賃貸物件や店舗として活用すれば、安定した収入源を確保しながら地域活性化にも貢献できる可能性があります。

賃貸住宅や駐車場、民泊施設、コワーキングスペースなど、活用方法は多岐にわたるでしょう。

ただし、空き家を事業に活用するには、リフォームやリノベーション、建物の解体費用などがかかります。

事業を始めるまでにかかる費用は事業の収益性を大きく左右するため、慎重な検討が必要です。

空き家の活用方法を詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

別荘・セカンドハウスとして利用する

空き家を別荘やセカンドハウスとして活用すれば、週末や休暇にリフレッシュできる特別な空間を確保できます。

しかし、別荘として空き家を所有し続けると、税金や管理費を支払い続けなければなりません。

利用頻度が低い場合は、費用が負担になる恐れがあります。

また、相続時には負の遺産となる可能性も考慮しなければいけません。

利用計画や将来設計をしっかりと立て、後悔のない選択をしましょう。

別荘を空き家のまま放置しているリスクや処分方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

空き家を処分する3つの方法

空き家を処分する方法は、3つあります。

空き家を処分すれば、管理の手間や税金などの経済的な負担の問題を根本的に解決できます。

活用する予定のない場合は、ぜひ売却を検討してください。

弊社Albalinkは、空き家専門の買取業者です。

他社で断られた物件でも積極的にお買い取りいたします。

空き家問題を解決したいなら、ぜひ一度弊社へご相談ください。

寄付する

NPO法人や社会福祉法人への空き家の寄付は、社会貢献に繋がる有効な手段です。

「立地が悪い」「建物の老朽化が進んでいる」など売却が難しい物件でも、寄付なら比較的早く空き家を手放せる可能性があります。

ただし、団体によっては受け取る不動産に条件を定めている場合もあります。

たとえば、認定NPO法人カタリバでは、「売却困難な不動産は受け取れない場合がある」としています。

Q.4現金以外(不動産、有価証券等)を寄付できますか?

はい。ご寄付いただけます。

ただし、ご寄付後は現金化を前提としております。山林や海外不動産や権利が複雑な物件、未上場株式など売却が難しいものは受け取れない場合がございます。

また、ご資産やご遺言の内容によってはお受けが難しい場合がございますので、事前にご相談ください。引用元:認定NPO法人カタリバ

また、多くの自治体では、維持管理費がかかる、税収減につながるなどの理由から空き家の寄付を受け入れていません。

空き家を寄付する場合は、自治体だけでなくNPO法人や社会福祉法人など、幅広く検討しましょう。

空き家の寄付を断られたときの対処法を知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

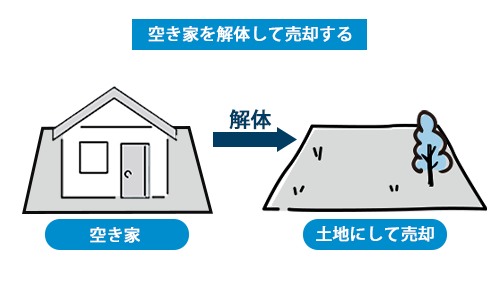

解体する

空き家を解体して更地にすると、土地の利用価値が高まり、買い手が見つかりやすくなります。

建物の老朽化や状態を気にすることなく購入後の計画を立てやすいため、土地としての需要が高まるでしょう。

しかし、解体には100万円以上の費用がかかることが多く、経済的負担は小さくありません。

まずは解体する前に、空き家を残した状態での売却を検討するのがおすすめです。

空き家の解体のリスクや費用について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

売却する

空き家をそのまま売却する方法は、以下のとおりです。

- 不動産業者に仲介を依頼する

- 空き家専門の買取業者に買い取ってもらう

不動産業者の仲介売却は、市場価格に近い価格で売却できる可能性があります。

しかし、売却までに時間がかかる場合が多いです。

立地条件が悪かったり、築年数が古かったりする場合には半永久的に空き家の買い手が見つからない可能性も十分あります。

もし仲介では売却が難しい空き家を所有している場合は、空き家専門の買取業者への相談がおすすめです。

専門の買取業者に依頼すれば、仲介よりもスピーディーに空き家の現金化が可能です。

弊社株式会社Albalink(アルバリンク)は、空き家専門の買取業者として独自のノウハウを活かし、他社では買取が難しい物件でも積極的に買取を行っています。

空き家の売却でお困りの際は、ぜひAlbalinkにご相談ください。

>>【空き家でも売却可能!】無料で買取査定を依頼する

「田舎で老朽化した実家」「立地が悪い」など、売却の難しい空き家の処分方法について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。

まとめ

空き家問題は、所有者にとって大きな負担となるだけでなく、地域社会にも悪影響を及ぼす可能性があります。

空き家の所有は、資産価値の維持や精神的なよりどころといったメリットがある一方で、建物の劣化、維持費の負担、防犯上のリスクなど、様々なデメリットも存在します。

空き家の状態や所有者の状況に合わせて、適切な管理方法や活用方法を選択しましょう。

もし、空き家の管理や活用に悩んでいる場合は、空き家の売却がおすすめです。

とくに、「築年数が古い」「状態が悪い」「立地が悪い」など、売却が難しい空き家を所有している場合は、空き家専門の買取業者に相談してださい。

弊社株式会社Albalink(アルバリンク)は、空き家専門の買取業者として、全国で空き家や中古住宅の買取を行っています。

他社では断られてしまった物件でも買取可能です。

弊社Albalinkの空き家の買取事例

ここまで空き家の●●方法などについてお伝えしてきました。

そこでこの章では、弊社Albalinkを例にとり、実際の空き家の買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような空き家も数多く買い取ってきました。

たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ空き家」や「不用品で室内があふれてしまっている空き家」を買い取った実績もあります。

【20年以上放置された空き家の買取事例】

【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

引用元:Albalinkの空き家買取事例

20年以上放置された空き家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。

また、不用品で室内が溢れてしまっている空き家の所有者は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。

それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。

上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して空き家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら