「特定空き家」の定義

まず、特定空き家の定義から確認しましょう。

特定空き家に指定される4つの基準

そもそも空き家とは、常に居住に使用されていない以下のような家のことです。

- 長期間(1年以上)利用されていない

- 電気・ガス・水道などのライフラインが使用されていない

- 空き家の住所と所有者の住所が異なる

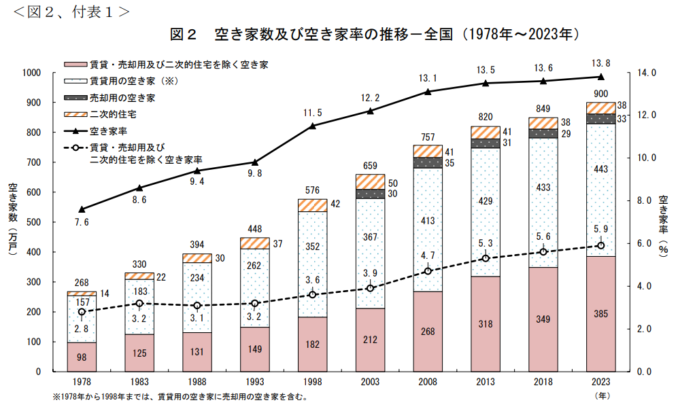

総務省の統計によれば、2018年~2023年の5年間で全国の空き家は51万戸増加しています。

老朽化による倒壊の危険や、犯罪の温床化といった空き家問題を解決するため、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、自治体の空き家に対する調査・措置権限の強化が行われています。

空き家とみなされた家は自治体から監視されるようになり、その中でも以下の状態にある空き家は「特定空き家」に認定され、行政から改善を求められるようになりました。

- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

参照元:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法第2条2項」

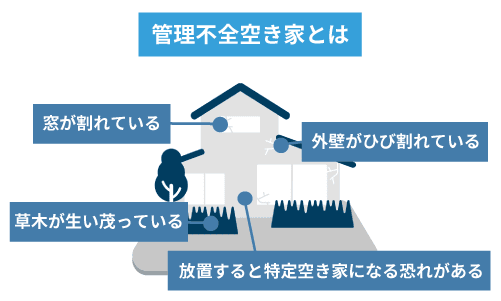

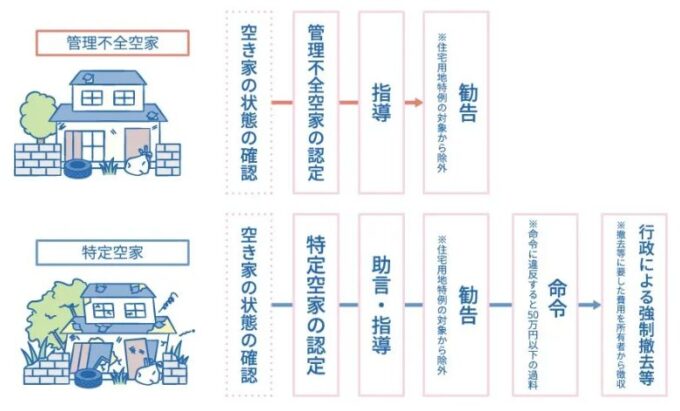

「管理不全空き家」との違い

管理不全空家とは、将来特定空き家になることが予想される空き家のことで、令和5(2023)年12月の法改正によって新たに設定された空き家の区分です。

参照元:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法第13条」

管理不全空き家も特定空き家と同様、建物の破損・汚損や樹木の繁殖などにより行政から認定を受けます。

「管理不全空き家」では空き家の管理・改善を促されるだけであるのに対し、「特定空き家」では行政が直接介入し命令や強制撤去が行える点が両者の違いです。

特定空き家は誰が決める?認定までの5つの流れ

では実際、特定空き家は誰がどう決めるのでしょうか?

本章では特定空き家の認定の流れを紹介します。

行政に迷惑空き家の通報が入る

特定空き家に認定されるきっかけは、多くの場合以下のような近隣住民からの苦情です。

- 雑草の繁茂

- 悪臭や害虫の発生

- 不法投棄

- 景観の悪化

- 不審者や犯罪利用の懸念

- 壁や屋根、ブロック塀の崩落の危険

- 伸びた木の枝の侵入

住民から上記の通報を受けた自治体は、情報収集や立入調査による空き家の実態把握を開始します。

行政から管理状況の問い合わせを受ける

空き家の実態調査を開始した自治体は空き家の所有者を特定し、管理状況を問い合わせます。

法改正により、自治体に税情報や住民票情報などの調査権が与えられたため、空き家の所有者を特定できるようになったのです。

参照元:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法第10条」

自治体からは最初に郵送で通達が届き、返信や連絡を行わなかった場合には自治体の担当者が直接訪ねてきます。

行政から立入調査を受ける

苦情や通報を受けた自治体は、対象の空き家が特定空き家・管理不全空き家の基準に当てはまっているかを判断するために、所有者への聞き取り調査と現地の立ち入り調査を実施します。

「空家対策特別措置法」の施行によって、自治体には所有者の許可によらない立入調査の権限も与えられました。

参照元:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法第9条」

自治体は家屋の状態や衛生環境、倒壊などの危険性をチェックし、特定空き家に指定するかどうかを判断します。

この際、立入調査を拒否すると行政処分の対象となる可能性があるため注意が必要です。

特定空き家に認定される

行政の立ち入り検査の結果、空き家の放置の状態が著しく、近隣住民の安全や生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるとみなされた空き家は「特定空き家」に認定され、放置すると特定空き家化しそうな空き家は「管理不全空き家」に認定されます。

次章「特定空き家に認定されるとどうなる?」で詳しく解説しますが、特定空き家には過料などのさまざまなリスクがあるので、特定空き家に指定される前に空き家の売却を検討してはいかがでしょうか。

弊社アルバリンクは古い空き家を専門に買い取る不動産買取業者です。

長年放置された空き家でも多数買い取ってきた実績がありますので、特定空き家の認定が心配な方は、一度弊社へご相談ください。

>>【特定空き家になる前に高額売却!】無料で買取査定を依頼する

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

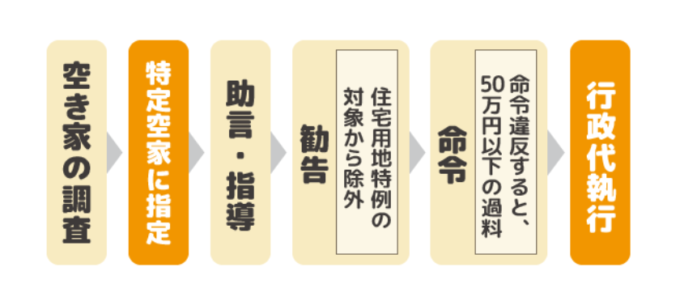

特定空き家に認定されるとどうなる?

では、実際に特定空き家に認定されるとどうなるのでしょうか?

詳しく解説します。

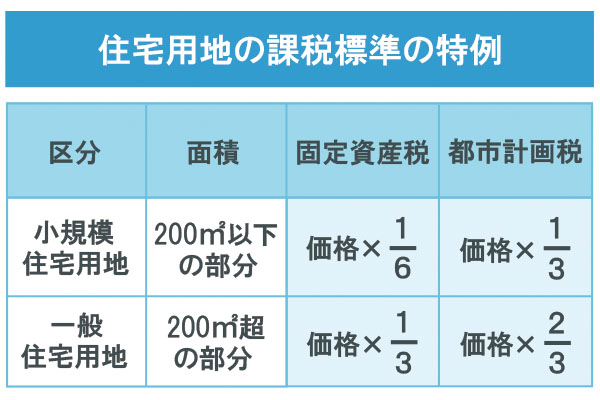

固定資産税が最大6倍になる

特定空き家に認定されると固定資産税軽減の特例から外れるため、固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。

参照元:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」

居住用の建物が建っている土地については「小規模住宅用地」「一般住宅用地」として以下のような税金の軽減措置を受けられます。

しかし管理不全空き家に指定され「勧告」を受けた時点で、固定資産税の軽減措置から外れ、その分の税金が上がるのです。

(増額された税金を支払うのは、特例措置の対象から外れた翌年からです)

なお以下の記事では、空き家の固定資産税が上がるタイミングを解説しています。

自治体に氏名や住所を公表される

必要な措置(空き家の改善)を取るよう勧告を受け、期限までに実施されなかった場合、自治体の条例により所有者の氏名と住所、空き家の所在地を公表されてしまいます。

現在、多くの自治体で「空き家条例」が制定され、所有者が指導や勧告に従わない場合や、所有者と連絡がつかない場合に氏名や住所などを公表できるようになっているのです。

例えば東京都では、大田区や新宿区、杉並区、墨田区、品川区、狛江市などで所有者の公表が可能となっています。

勧告に従わないと50万円以下の過料が科される

自治体からの改善勧告を無視し、改善命令にも従わなかった場合には、50万円以下の過料の対象となる可能性があります。

令和5年(2023年)の法改正によって、管理不全空き家も勧告の対象となっており、従わなければ罰則を受ける可能性があるため注意しましょう。

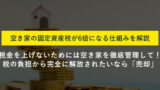

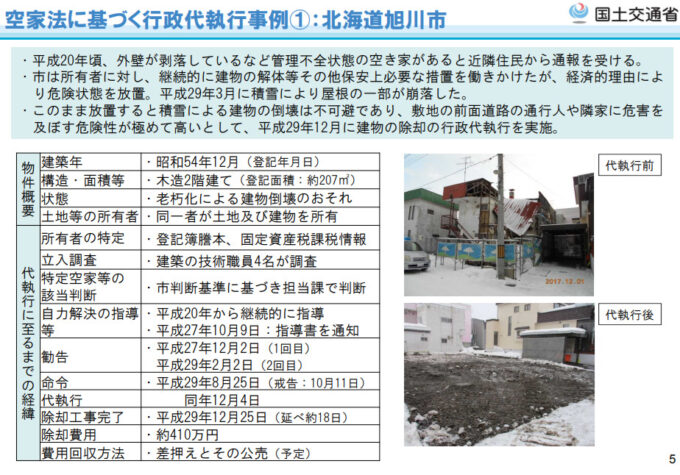

空き家を強制解体され費用を請求される

特定空き家の指定を受け、勧告や命令に従わず改善を怠った場合には、空き家を強制解体(行政代執行※)され、その費用を請求されてしまうこともあります。

※行政代執行とは

行政が所有者に代わり、適正に管理されなかった物件の是正を行うこと。撤去命令に従わなかった場合は、行政が所有者に替わって撤去・解体することになる。

参照元:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法第22条10項」

実際の行政代執行事例を見てみましょう。

事例からもわかるように、空き家の所有者は登記簿謄本、固定資産税課税情報をもとに特定されます。

そして行政代執行の費用は税金債務として扱われるため、行政代執行の費用が支払えない場合には不動産差し押さえられ、公売にかけられてしまいます。

行政代執行からは逃れることができません。

行政代執行を受けた場合に起こる悲劇については、以下の記事でも解説しています。

なお、特定空き家に指定された物件でも、弊社アルバリンクなら売却が可能です。

弊社には豊富な空き家の再生ノウハウと再販先があるので、特定空き家でも現状のまま問題なく買い取れます。

ですので、空き家の管理修繕や解体費用にお悩みの方は、ぜひ弊社へご相談ください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

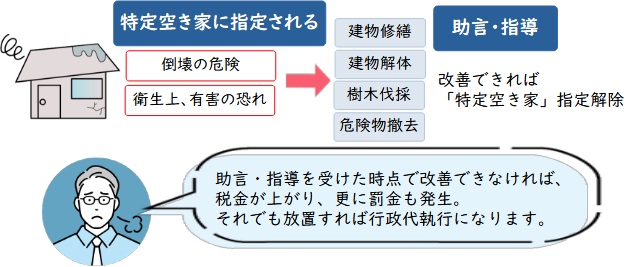

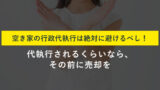

特定空き家認定~行政代執行までの流れ

特定空き家に認定されてから、最終的に行政代執行されるまでの流れは以下のとおりです。

- 「助言」または「指導」:法的拘束力なし、改善されれば特定空き家を解除

- 「勧告」:期限あり、固定資産税の優遇措置がなくなる

- 「命令」:従わなければ50万円の過料

- 「行政代執行」:3.の後さらに放置が続いた場合

最初は法的拘束力のない「助言」に始まり、近隣の苦情が続くと強く改善を求める「指導」へと変わります。

指導にも従わなければ、期限付きで改善を迫る「勧告」を受け、それでも従わないと「是正命令(事実上の撤去・解体命令)」が出され、命令を実行できなければ行政代執行されるという流れです。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

特定空き家に認定されないための4つの対策

ここからは、特定空き家に認定されないための対策を紹介します。

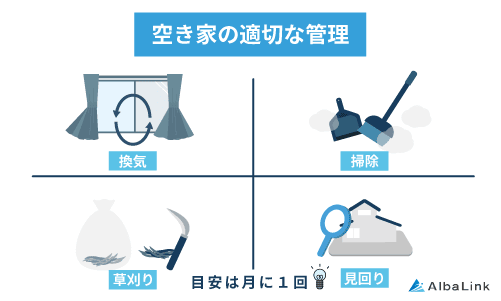

定期的にメンテナンスする

特定空き家に認定されないためのもっとも有効な対策は、定期的なメンテナンスです。

空き家のメンテナンスは、最低でも月1回は行いましょう。

1カ月以上経過した水道管は問題が生じやすく、郵便物の貯まったポストは犯罪者のターゲットになりやすいためです。

また、害獣や害虫の住処になったり、木の枝が隣家へ伸びたりしないよう、庭の草木の剪定も欠かせません。

空き家のメンテナンスにかかる費用の相場は以下のとおりで、おおむね年間35万~50万円が目安です。

- 換気・通水・清掃など基本的な管理:年間6万~12万円(毎月5,000~1万円)

- 害虫の駆除:1回3万〜30万円

- 害獣の駆除:1回6万~30万円

- 故障や破損箇所の修繕:規模に応じて数十万~

- 火災保険料:年間1万~8万円

- 固定資産税:年間10万~15万円前後(評価額による)

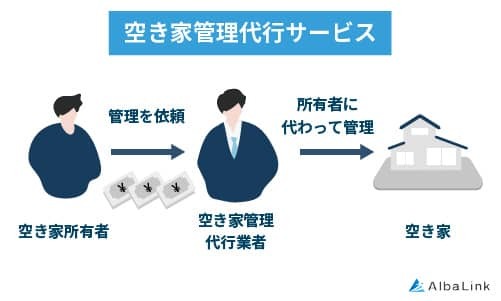

定期的な訪問が難しい場合は、空き家管理会社にメンテナンスを依頼する方法もありますが、月額5,000~15,000円程度の費用がかかるため、空き家の維持管理にはそれなりの出費を覚悟しなければなりません。

以下の記事では空き家管理のおすすめサービスを紹介しているので、参考にしてください。

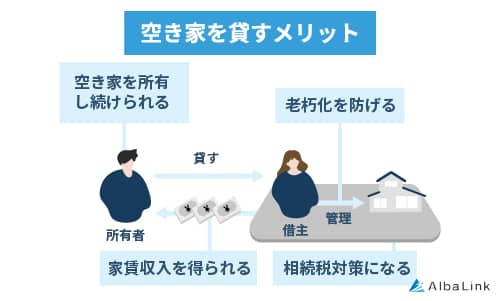

賃貸に出す

空き家の立地が良い場合には、賃貸に出して収益化する方法もあります。

安定した収入を得られ、家の老朽化を防げる点が賃貸経営のメリットです。

ただし空き家を他人に貸すためには修繕やリフォームが必要な場合が多く、維持管理費もかかります。

また、入居者募集の成否は立地や接道、駐車場の有無などにも左右されるでしょう。

空き家を賃貸化するには高度な経営ノウハウが必要とされるため、初心者にはあまりおすすめできません。

以下の記事では空き家を賃貸する場合の注意点を解説しているので、参考にしてください。

解体する

空き家の維持管理負担が大きい場合は、解体して更地にしてから活用することも1つの手です。

更地にすれば建物の管理負担がなくなり、活用方法も広がります。

- 駐車場

- 駐輪場

- 貸コンテナ

- 資材置き場 など

ただし、空き家を解体すると従来の固定資産税優遇措置が受けられなくなるため、開業に当たっては初期投資と納税額の回収見込みを立てることが大切です。

先述の賃貸経営と同様、持続可能な土地活用も簡単なことではないでしょう。

寄付・譲渡する

活用できない空き家は無償で寄付・譲渡する方法もあります。

例えば空き家の隣地の住人であれば、自分の敷地が広がるため、空き家の土地を引き取ってくれる可能性もあるでしょう。

ただし、空き家を引き取った隣人に解体費用や贈与税がかかる場合がある点ため、相手が条件を飲んでくれるとは限りません。

そもそも、すぐにでも手放したい問題のある空き家を、進んで引き受ける人は少ないでしょう。

その他、自治体に寄付する方法も考えられますが、自治体とすれば固定資産税収入が減り維持管理負担が増えるだけなので、防災倉庫やポケットパークなど、公共の役に立たなければ引き取る理由がないといえます。

空き家を無償譲渡するその他の選択肢については、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

売却する

有償でも無償でも手放せない空き家は、売却することがおすすめです。

「空き家が売れるわけがない」と思っているかもしれませんが、実は引き取り手のいない空き家でも売却する方法はあります。

たしかに通常の仲介業者や一般の買取業者では、古い空き家の売却にはなかなか応じてくれませんが、空き家専門の買取業者なら、問題なく買い取ってもらえます。

なぜなら、専門の買取業者は豊富な再販先を抱えており、買い取った空き家を事業者や不動産投資家などに幅広く流通させ、収益化できるからです。

結果として、古い空き家であっても適正な価格で買い取れるのです。

弊社アルバリンクは売却困難な空き家を適正価格で買い取ってきた実績が多数あります。

空き家を今すぐ手放したい方や、空き家の買取が本当に可能か確かめたい方は、ぜひ以下の無料査定から弊社へご相談ください。

まとめ

特定空き家を決めるのは、近隣住人からの通報により調査に来る行政機関です。

法令による立入調査で受けた指導に対し、改善を怠ると特定空き家に認定され、固定資産税が跳ね上がったり高額な過料を科されたりするので、速やかな対処が必須です。

特定空き家として是正勧告・命令を受けた場合、自力で撤去・解体できなければ強制解体されてしまうので、そうなる前に空き家を適正価格で売却してしまいましょう。

弊社アルバリンクは、管理も売却も難しいような空き家の買取を得意としています。

他社では断られるような古い空き家でも高く買い取ってきた豊富な実績があるので、特定空き家の指定が心配な方は、ぜひ弊社へご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら