建物内で人が亡くなると事故物件扱いされる

「事故物件」とされる不動産とは一体どんなものなのかを見ていきましょう。

一般的に、建物の占有部あるいは共用部で人が亡くなった物件を指します。

死因としては以下が挙げられます。

- 自殺

- 他殺

- 孤独死

- 病死

- 老衰

「人が亡くなった」という事実を持つ事故物件は、死因に関わらず外部の人から嫌悪感を抱かれることも少なくありません。

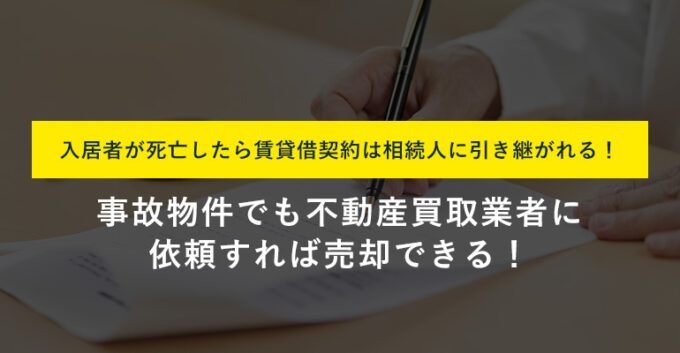

実際に、弊社が独自に行った「事故物件に住むのはあり?なし?」に関するアンケート調査でも、71%の人が「なし」と答えており、事故物件は買い手から敬遠されています。

事故物件に住むのは「なし」と答えた人が71.4%

嫌悪感を抱く人が多ければ物件の買主や次の入居者が決まらず、「売却価格を下げざるを得ない」「家賃を下げないと入居者が見つからない」などの事態に発展します。

なお、事故物件の定義については、以下の記事で詳しく解説しています。

遺族に損害賠償を請求できる事故物件の内容

入居者が建物内で亡くなり事故物件になった場合、持ち主は「売却価格が下がる」「家賃を下げないといけない」などが原因で利益が減少するため、金銭的な損害を被ります。

貸主が被った損害は、入居者の遺族に対して金銭的な損害賠償請求という形で追求されます。

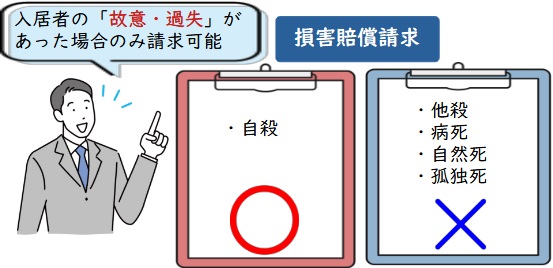

遺族に対して損害賠償が可能かは、入居者の死因によって異なります。基本的には「入居者の死に故意・過失が認められるか」という点が重要です。

| 入居者の死因 | 賠償請求の可否 |

|---|---|

| 自殺 | 賠償請求できる |

| 他殺 | 賠償請求できない |

| 孤独死(病死や日常生活における不慮の死) | 賠償請求できない |

自殺は損害賠償請求できる

自殺の場合は、遺族に損害賠償請求ができます。

入居者自身の意思で結果的に死という選択肢を取っており、過失責任が発生するためです。

自殺により事故物件となった場合、後述する家賃減額による損害賠償以外にも、原状回復費の負担が必要です。

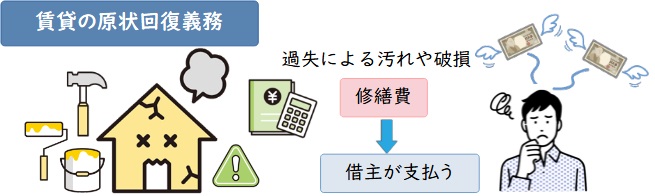

賃貸の原状回復費は、経年劣化による通常消耗は貸主負担ですが、入居者の故意・過失によって生じた消耗は借主負担となります。

参照元:国土交通省|「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

他殺は損害賠償請求できない

他殺の場合は、被害者(入居者)に落ち度はありません。

そのため、他殺は「入居者に過失なし」と判断され、遺族への損害賠償請求はできません。

遺族への損害賠償請求ができないうえ、他殺の内容が世間へ大きく報道されるとイメージが低下し物件の売却価格が半額以下になるケースもあります。

他殺によって事故物件となったケースが、貸主にとって金銭的負担がもっとも大きいと言えます。

孤独死・病死は損害賠償請求できない

病死や不慮の死、孤独死などの場合、入居者はやむを得ない状況で亡くなっています。

やむを得ない状況であるため死因に関して「本人に過失なし」と判断され、遺族への損害賠償請求はできません。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」でも、自然死・不慮の事故・病死などは事故物件に心理的瑕疵に該当しないとされています。

ただし、自然死などであっても「ご遺体発見までの期間が長く大規模なリフォームが必要になった」などの場合、損害賠償の支払いは変わらず発生しませんが、リフォーム費用の負担が必要なケースもあります。

病死が起きた事故物件の状況別の判断基準については、以下の記事で詳しく解説しています。

入居者が死亡したら賃貸借契約は相続人に引き継がれる

入居者が死亡した場合でも、大家や管理会社などの貸主側は勝手に賃貸借契約を解除できません。

入居者が締結していた賃貸借契約は、相続人に引き継がれます。

民法第896条により、「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められているからです。

なお、賃貸借契約が相続人に引き継がれた際は、故人の部屋にある家電や私用品などの残置物に係る「所有権」も相続人が取得します。

相続人が残置物の所有権を保有しているため、貸主側が無断で物品を処分することはできません。

上記の契約関係だけでなく、損害賠償金の支払い義務も相続人に発生します。

ただし先述の通り、相続人に損害賠償請求できるのは、自殺など「死の状況に入居者に過失がある」と判断された場合です。

もしも貸主と入居者の間に残置物の処理等に関するモデル契約条項が締結されていれば、受任者に対して賃貸契約が引き継がれます。

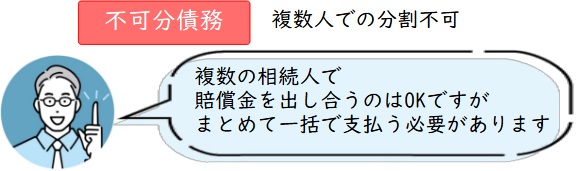

相続人が複数人いたら1人が損害賠償金を支払う

損害賠償金には「不可分債務」が適用されるため、相続人同士で分割し支払うことができません。

不可分債務とは、複数での分割ができない債務を指します。例えば3人の共同賃借人が賃借物を返還しなければいけないケースにおいて、賃借物を3分の1だけ返却することはできません。

実際には相続人同士で賠償金を出し合っても良いですが、最終的な貸主側への支払いについては、分割せずキチンとまとめて支払わなければなりません。

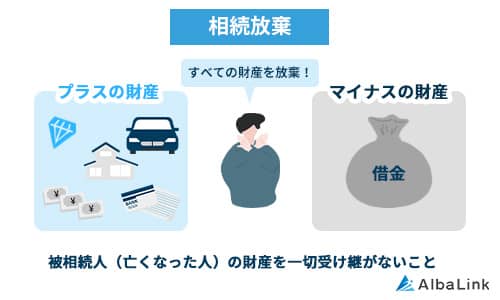

相続人が相続放棄した場合は損害賠償を請求できない

建物内での事故について、死因に入居者の過失があった場合は原則として貸主側は相続人に損害賠償を請求できます。

ただし、相続人が故人の財産を承継する権利を一切放棄する「相続放棄」を実施した場合は賠償請求できません。

相続放棄が有効なのは、相続人が相続の事実を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述した場合です。

なお、相続放棄の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

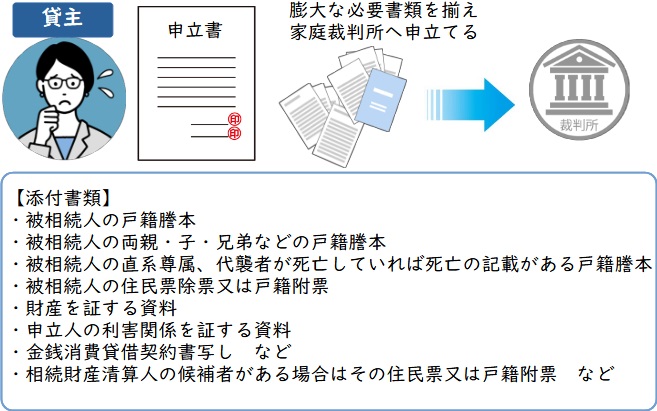

「相続人がいない」「相続放棄された」という場合は相続財産清算人への訴えなどで対応する

相続放棄やそもそも相続人がいない状況では、相続財産清算人を選任して損害賠償請求が可能です。

相続人に代わり故人の財産を適切に管理・処分する人物を指します。

相続財産清算人は家庭裁判所での選出が必要になります。

家庭裁判所への手続きには書類が必要となり費用も発生するため、相続財産清算人への請求は手間がかかります。

相続財産清算人が選任される際、相続人を捜すための公告(6ヶ月以上)をしなければなりません。

また債権者・受遺者を確認するための公告もする必要があり、これは2ヶ月以上の期間を定めて、相続人を探すための公告期間が満了するまでに終わらせなければなりません。

参照元:最高裁判所

損害賠償請求の内容と相場

入居者が亡くなり部屋が事故物件になった場合、物件の資産価値や外部からのイメージが低下するケースも少なくありません。

イメージが低下してしまうと次の入居者探しも困難になり、家賃を減額して募集せざるを得ない状況に陥ります。

物件の売却についても、価格を下げないと買主が見つかりにくいです。

上記のように賃貸や売買を問わず、事故物件の持ち主には金額的な損害が発生するため、低下した資産価値の分を遺族が損害賠償という形で補填します。

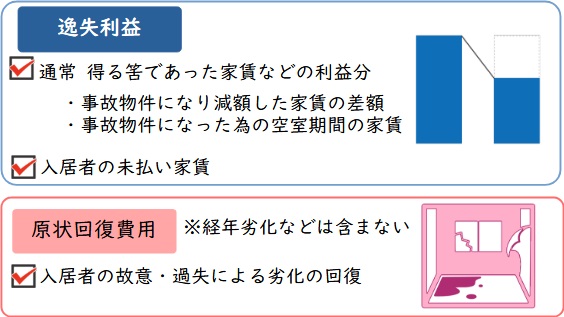

損害賠償金を算出する際に考慮される内容は以下の通りです。

- 逸失利益

- 逸失利益は、入居者の死亡により「事故物件にならなければ大家や管理会社が受け取る予定だった利益(売却益や家賃)」をもとに算出されます。例えば、「次の入居者が決まるまでの空室期間に本来発生していた家賃」「家賃減額による損出の差額」などをもとに金額が決定します。

- 原状回復

- 部屋の状態を入居前の水準まで回復させるために必要な費用のことです。特殊清掃に係る費用などが該当します。

原状回復費用の支払い範囲については「民法621条」にて以下のように規定されており、あくまでも入居者の過失によって発生した損傷部分のみをカバーすれば問題ありません。

(賃借人の原状回復義務)

第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年の変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

今回でいえば、「入居者の死亡により腐敗した部分」について原状回復義務が発生します。

経年劣化や通常利用によって消耗した部分については原状回復義務が発生しません。

家賃減額による損害

事故物件に対して嫌悪感を抱く人も存在するため、家賃を減額しなければ次の入居者が見つからないケースも少なくありません。

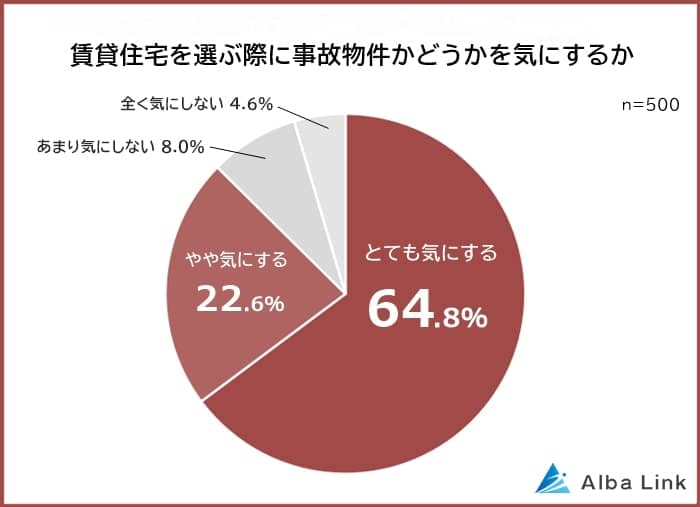

実際に、弊社が行ったアンケート調査では、賃貸物件を選ぶ際に事故物件かどうかを気にする人は約9割近いことがわかっています。

このように、今後の入居付けが難航し、家賃減額に伴う損害は、相続人への賠償請求という形で請求できます。

家賃減額に関する損害賠償請求の相場は、およそ「2〜3年の間における減額分の賃料合計」です。

賃貸では告知義務(事故物件である旨を次以降の入居者に伝える義務)の目安として3年間が設けられており、「概ね3年間は家賃を下げざるを得ない」という事情を考慮しての期間設定となっています。

参照元:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

実際に以下のような判例が存在しています。

ワンルーム物件で発生した自殺について、相続人に対し「1年間は賃料全額、以降2年分は賃料半額相当である合計約132万円を支払う」という旨を命じました。

原状回復費用

原状回復費用は、事故の発生現場を入居前と同等の状態まで戻すために必要なものです。

原状回復とは、アパートなど賃貸住宅の賃貸借契約が終了して借主(賃借人)が退去する際に、借りた部屋を「本来あるべき状態」、つまり入居時の状態に戻して貸主(賃貸人)に返す義務のことです。

原状回復費用を支払う場合は、入居者の死亡によって発生した劣化箇所(床のシミ・悪臭など)の特殊清掃が必要です。

孤独死などが発生した部屋を除菌・殺菌・脱臭する特殊な清掃

なお、通常の経年劣化の箇所については、相続人に原状回復費用の支払い義務はありません。

費用は部屋の広さや作業内容などによって異なります。以下が費用の目安です。

| 間取り | 費用目安 |

|---|---|

| 1R・1K | 4万〜30万円 |

| 1DK | 5万〜15万円 |

| 1LDK | 8万〜20万円 |

| 2DK | 9万〜30万円 |

| 2LDK | 12万〜35万円 |

| 3DK | 15万〜50万円 |

| 3LDK | 18万〜55万円 |

| 4LDK以上 | 20万〜60万円 |

| 作業内容 | 費用目安 |

|---|---|

| オゾン脱臭 | 3万円〜5万円 |

| 害虫駆除 | 1万円〜 |

| 床清掃 | 3万円〜 |

| 畳撤去 | 3,000〜9,000円/枚 |

| 消臭・除菌 | 1万円〜2万円 |

| 汚物撤去 | 2万円〜 |

なお、原状回復費・特殊清掃費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

未払い家賃も遺族へ請求できる

貸主側は相続人に未払いの家賃を請求できます。

前述したように、民法第896条によって遺族(相続人)には、被相続人の権利・義務が継承されるからです。

請求できる未払い家賃の範囲は「相続人が貸主に鍵を明け渡して部屋を完全に退去する日まで」です。

ただし、遺族が相続放棄を選択した場合は、未払い家賃は請求できません。

残留物は大家側でも勝手に処理できない

先述の通り、亡くなった入居者の部屋にある家電や私用品などの残置物は(相続放棄されない限り)相続人に所有権があるため、貸主であっても無断で処分はできません。

「相続人が残置物を撤去してくれない」などの事情があっても、無断撤去は厳禁です。やむを得ず撤去したい場合は、訴訟提起して建物明渡判決を得た上で、さらに裁判所で残置物撤去の強制執行手続きをしなければなりません。

ただし、相続人の同意がある場合や入居時の特約に残置物に関する内容が記載されていれば、貸主側が処理できます。

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を活用すれば、賃貸契約を締結する前に受任者を指定することができ、入居者が亡くなった際に受任者が残置物を処分できます。

事故物件は売却も検討すべき

事故が発生した物件は、状況によって売却も視野に入れなければなりません。

事故物件は「人が亡くなった」というイメージの強さから、家賃を減額しなければ次以降の入居者が見つからないケースもあります。法的には自然死や病死であれば次以降の入居者への告知義務は発生しません。

しかしあくまでも「法的な告知義務がない」というだけであり、もし死亡の事実を近隣からの噂などで次の入居者が知ってしまった場合、嫌悪感を抱く可能性もあります。

死亡の事実が広まれば、入居者探しが困難になり賃貸経営が難しくなります。入居者が増えたとしても、家賃減額分の負担は貸主が負わなければなりません。

どうしても事故物件の経営が難しければ売却も検討しましょう。

なお、事故物件に対応した専門の買取業者については、以下の記事にまとめております。

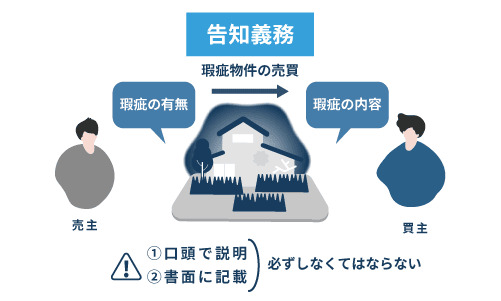

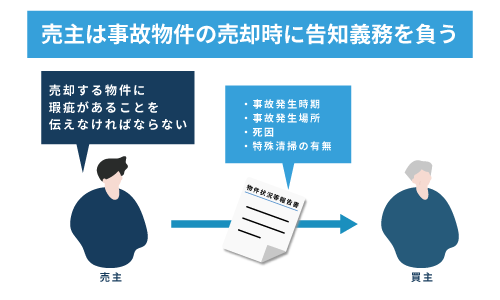

売却時は告知義務が発生する

事故物件を売却する際は、現在の持ち主から新たな買主に対して必ず事故の事実を告知しなければなりません。

賃貸では「貸主から新たな入居者」に対する告知義務は概ね3年で消失します。

しかし売却においては「持ち主から新たな買主」に対する告知義務の期間は無制限です。事故から何年経過しても、必ず告知しなければなりません。

告知義務が発生するのは、自殺、他殺などの場合です。自然死や病死などの場合には、告知義務は発生しません。

ただし、自然死や病死であっても「発見までの期間が長く大規模な原状回復が必要になった」など、特筆事項があるケースでは告知義務が発生することもあります。

事故物件の告知義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

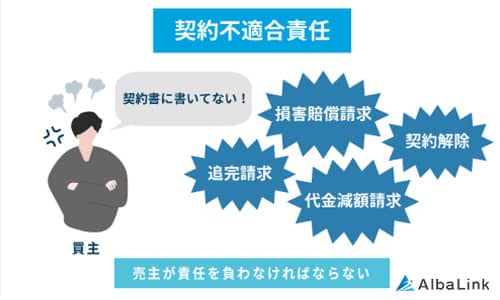

告知義務違反は損害賠償の対象になる

もし新たな買主(賃貸では新たな入居者)に対して事故の事実を告知しなかった場合、物件の持ち主に対して損害賠償責任が発生します。

売主は売買契約を締結する前に、買主・借主に対して不動産の欠陥を伝える義務があり、それを怠ると契約不適合責任が生じるからです。

契約不適合責任は契約書になかった欠陥が契約後に発覚した際に、売主に対して修繕費用や損害賠償などを請求できる制度です。

売却においては「買取額の3割」を賠償金として請求されることが少なくありません。

契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

事故物件は専門の買取業者へ依頼する

事故物件は「家賃減額によって利益が減少する」「近隣に噂が広まり入居者が見つからない」などが原因で経営が困難になるケースもあるため、売却も検討すべきです。

しかし、経営が難しい事故物件である以上、不動産業者では購入してもらえないことも少なくありません。査定すら出してもらえないケースもあります。

通常の不動産業者に断られた場合は、事故物件専門の買取業者への依頼も検討してみましょう。

事故物件専門の買取業者であれば、他の不動産業者に断られた事故物件であっても、高値で購入してもらえる可能性があります。

当サイトを運営する「株式会社Albalink」は、事故物件に特化して全国的に買取を行っている不動産業者です。

事故物件をはじめとした訳あり不動産を得意としており、2023年にはフジテレビ「イット」で一般の市場で売れにくい物件も買取・再生する業者として紹介されています。

「話を聞いてみたい」といった相談だけでも大歓迎です。

売主であるあなたが納得できる金額へ近づけられるよう全力で対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

まとめ

入居者が死亡した事故物件では、死因によっては新たな入居者への告知義務が発生します。新たな入居者の中には死亡事故が発生した物件に対して嫌悪感を抱く方もいるため、最悪の場合、契約を拒否されるかもしれません。

新たな入居者が見つからなければ、家賃を減額して募集せざるを得ないこともあるでしょう。

いずれの場合も貸主に金額的な損害が発生するため、遺族への損害賠償請求という形で対応することが重要です。損害賠償請求額は、家賃減額分の合計などを考慮して算出できます。

もしも損害賠償請求が難しかったり賃貸経営が立ち行かなくなったりした場合は、物件の売却も検討しましょう。

不動産業者の中には事故物件の買取を断るケースもありますが、事故物件専門買取業者であれば基本的にはどのような物件でも買取可能です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら