事故物件の家賃相場が通常よりも20~30%ほど安い3つの理由

事故物件とはいえ、法律上、家賃を下げる必要はありません。

しかし現実的に以下のような理由が横たわっていることから、相場よりも20~30%ほど家賃を下げるという特典をつけなければ入居者が集まらないのです。

- 借主が心理的抵抗を感じる

- 遺体の腐敗臭や血液などで部屋が汚れている

- 「事故物件=安い」というイメージが定着している

それぞれの理由について見ていきましょう。

借主が心理的抵抗を感じる

死因を問わず、人が亡くなった部屋に住むことに対して、嫌悪感を抱く方は少なくありません。

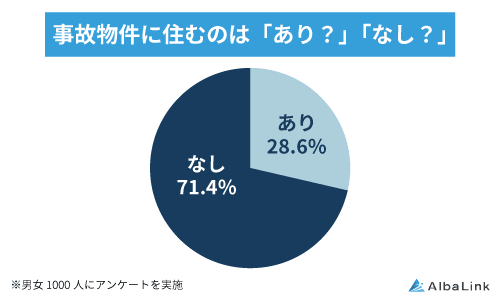

実際弊社がおこなったアンケート調査でも、事故物件に住みたくないと回答した方がほとんどでした。

引用元:訳あり物件買取プロ|ブームの兆し!事故物件はあり?なし?983人にアンケート調査をしてわかった年収別の超意外な傾向とは?

たとえきれいにリフォームされていたとしても、住みたいと考えるエリアに同じ家賃で似たような条件の賃貸物件があれば、そちらを選ぶ方がほとんどでしょう。

とくに家族で住む場合は頻繁に引っ越しができないことから、慎重に物件を選ぶ傾向にあり、事故物件の賃貸はまず候補から外されてしまいがちです。

事故物件を敬遠する方が多い結果、入居者を集めるためには家賃を下げざるを得ないのです。

遺体の腐敗臭や血液などで部屋が汚れている

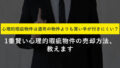

死因によっては部屋が血液・体液などで損傷しており、特殊清掃が必要になるケースがあります。

特殊清掃とは、遺体で汚れた室内を清掃・リフォームで原状回復する清掃方法です。

この場合は部屋の壁紙や床の張り替え、設備の交換などの大規模なリフォーム工事をおこなってから新たに入居者を募集することになりますが、病気への感染などを恐れて敬遠されることがほとんどです。

それでも現状がきれいで家賃が相場よりも安ければ、あまり気にしない方もいます。

そういった方々に自身の賃貸に入居してもらうためには、家賃を下げるという手法が有効です。

特殊清掃の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

「事故物件=安い」というイメージが定着している

近年は、インターネットのサイトを通じて「事故物件=安い」というイメージが浸透してきました。

少しでも家賃を抑えるために、あえて事故物件を探す方もいるほどです。

事故物件とはいえ法律上は値下げをする必要はありませんが、そういったイメージが定着している以上、事故物件をわざわざ相場で借りる人は少ないといえるでしょう。

ただし値下げ幅は一律ではなく、オーナー側に決定権があります。

所有している賃貸物件が事故物件となってしまったときは、管理を依頼している不動産会社に適正家賃がいくらなのかを相談したうえで決めるとよいでしょう。

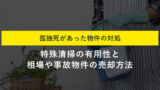

事故物件を貸すときは告知義務が課せられる

自殺や殺人事件などで居住者が亡くなった賃貸物件は、入居者が物件に住むにあたって心理的な抵抗が生じる恐れがあることから「心理的瑕疵物件」とも呼ばれます。

このような事故物件を賃貸・売却する際は、購入希望者・入居希望者に「心理的瑕疵がある」旨を伝えなければなりません。

これを告知義務といいます。

ただし、死因によって告知義務が必要なケース・告知しなくてもよいケースがあります。

告知義務が必要なケース

人が亡くなった物件のうち、告知義務が生じるのは事件性が疑われるなど、買主・借主に与えるショックが大きい死因となります。

具体的には、告知義務が生じる死因は以下のとおりです。

- 自殺

- 殺人(他殺)

- 焼死

- 遺体の発見が遅れて特殊清掃を実施した孤独死・事故死・自然死・病死

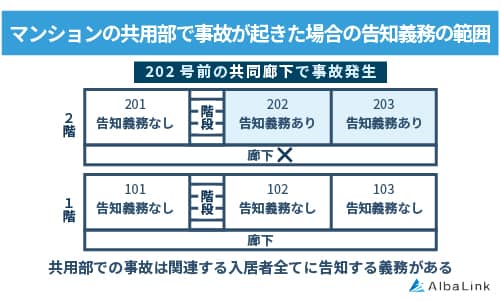

また、亡くなった方が居住していた部屋のみならず、賃貸物件の共用玄関やエレベーター、階段、廊下など、ほかの住民が日常的に使用する場所で事件や事故が起こった場合も告知対象となります。

たとえば、上記の画像のように、202号室の廊下で人が亡くなる事故が起きれば、203号室も賃貸・売却の際には売主に告知義務が生じます。

203号室は直接的には事故に無関係ですが、自分の部屋と同等に日常的に使用する場所であるためです。

また、殺人事件など社会的影響が大きい場合は、同一物件内のほかの部屋でも告知が必要になることがある点も押さえておきましょう。

参照元:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

マンション共用部での事故の告知義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

告知しなくてもよいケース

居室内で人が亡くなったとしても、以下のように事件性がない死因には告知義務は発生しません。

- 老衰や病死などの自然死

- 階段からの転落や入浴中の溺死などの不慮の事故による死

自殺などが起こった告知義務のある部屋の隣や上下階の部屋を貸し出す際も、原則として告知する必要はありません。

ボイラー室など入居者が日常生活で通常使うことのない共用部分で起きた事件や事故に関しても、告知は不要です。

ただし、たとえ告知が不要の事故・事件による死であっても、入居希望者から尋ねられた際は告知しなければなりません。

故意に隠した場合にはのちのトラブルにつながりかねないため、告知が必要のないケースでもあらかじめ入居希望者には伝えておいたほうが無難でしょう。

また、事件性や周囲に与えた影響などに応じて告知義務の有無は変わってくるため、告知が必要かどうかがわからない場合には弁護士や事故物件を専門に取り扱う不動産業者などに確認することをおすすめします。

事故物件の死因別の告知義務の有無については、以下の記事で詳しく解説しています。

賃貸物件における自然死・不慮の事故死以外の死の告知義務は原則3年

殺人や自殺などによる入居者の死亡は入居希望者の入居を大きく左右する判断材料となることから、少なくとも事件の発生から3年間は告知しなければならないとされています。

| 売買の場合 | 賃貸の場合 | |

|---|---|---|

| 告知義務の期間 | 時効なし | 原則3年間 |

| 詳細・例外 | 心理的瑕疵(※)のある物件は、何年経過しても告知の必要があります。 | 【例外】 以下の場合は3年を過ぎても告知義務が発生することがあります。 ・入居希望者から聞かれた場合 ・大きな事件があった場合 ・社会的影響力が強い場合 |

※心理的瑕疵の例:火災、変死、自殺、他殺 など

参照元:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

そのため、事故物件の募集広告にも3年間は「心理的瑕疵物件」「告知事項あり」などと記載する必要があります。

ただし、大々的なニュースとして取り上げられた殺人事件などが発生した場合は人々の記憶に残り続ける可能性が高いため、事件から3年が過ぎたとしても、基本的には告知したほうがよいでしょう。

また、事件の発生後に一度入居者が入った物件であっても、3年間の告知義務はなくなりません。

なお、賃貸とは異なり、売買の場合はトラブル発生時の損害が多額にのぼることから、原則半永久的に告知する必要があります。

参照元:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

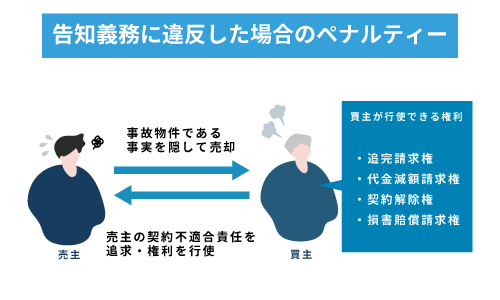

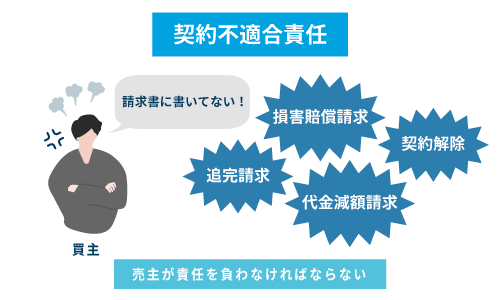

告知義務違反の場合は損害賠償を課せられる恐れがある

告知義務があるにもかかわらず、入居希望者に告知しなかった場合は契約解除や損害賠償請求されることがあります。

たとえば1年5か月前に自殺事故が起こったことを知らずに借りた入居者が貸主を訴えた裁判において、裁判所は貸主の告知義務違反を認め、賃料・礼金・保証料・引っ越し代・エアコン工事代金・慰謝料・弁護士費用として計104万円の支払いを命じています(大阪高裁平成26年9月18日判決)。

トラブルを未然に防ぐためにも、居室内でどのような事件・事故が起こったのか、発生場所はどこか、特殊清掃はおこなわれているかなども事前にしっかりと伝えましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

事故物件の家賃を上げる2つの方法

殺人や自殺などが起こった部屋は、心理的嫌悪感から相場よりも家賃を下げなければ入居者が集まりません。

しかし賃貸物件のオーナーにとって家賃の減額は収入の減少につながるため、死活問題でしょう。

一旦下げた家賃をどうすればまた上げられるのか、その方法を知りたい方も多いのではないでしょうか。

そこでここでは、事故物件の家賃を上げる方法を2つご紹介します。

- 賃貸契約更新時に打診する

- 事故物件を定期借家契約で貸し出す

賃貸契約更新時に打診する

普通借家契約の場合、賃貸物件の契約期間は通常2年です。

賃貸借期間が1年以上であり、契約更新が可能な契約方法。

入居者がその後も引き続き入居を希望する場合は、契約更新の手続きをおこなう必要があります。

その契約更新のタイミングで、家賃の値上げを入居者に打診するのもひとつの方法です。

ただし、家賃の値上げ交渉をするには、以下のような正当な理由が必要です。

- 周辺の物件よりも家賃が安い

- 土地や建物の価値が上がったことにより固定資産税が増えた

- 物価上昇に伴い家賃が適正ではなくなった

家賃の値上げには貸主と入居者双方の合意が必須であるため、入居者が拒否すれば値上げはできません。

当事者間で話の折り合いがつかない場合は、裁判所にて賃料増額の調停の申立てが必要となります。

そのため、事故物件となり一度家賃を下げてしまうと、再び値上げをするのが難しくなります。

なお、家賃を値上げできる正当理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

事故物件を定期借家契約で貸し出す

普通借家契約では契約期間が訪れても、入居者が希望する限り契約が更新されます。

それに対して、定期借家契約は事前に定められた契約期間の満了をもって賃貸借契約が終了する点が特徴です。

賃貸物件における心理的瑕疵の告知義務期間は原則3年なので、事故物件を3年の定期借家契約で貸し出し、契約期間終了後はほかの部屋と同じ金額で貸し出す方法も有効です。

ただし、事件の発生から2人目以降の入居者にも、事故物件である旨は告知したほうが無難でしょう。

もし告知をしなかった場合、あとから事故物件である事実を知った入居者から告知義務違反として損害賠償や契約解除を求められる恐れがあります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

事故物件を所有し続けるデメリット

賃貸物件の一室が事故物件となってしまった場合、新たに入居者を探すためには特殊清掃や大規模なリフォームをおこなう必要があります。

特殊清掃費の相場は、1R・1Kで7~30万円です。

リフォーム費は工事の範囲によって異なりますが、壁紙や床、設備交換をおこなうとすると、50~100万円ほどはかかってしまうでしょう。

また、新たに入居者を探したとしてもすぐには見つかりません。

物件内で事故が起きたことが他の入居者に知られ、他の入居者にも退去されてしまう恐れがあります。

そうなると家賃収入は激減してしまいます。

そればかりか、不動産を所有している以上、毎年固定資産税を納める義務が発生します。

物件の維持・管理費も負担し続けなければなりません。

こうした支出と家賃収入を照らし合わせたうえで赤字となる可能性が高い場合は、賃貸物件の売却を検討するとよいでしょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

所有する賃貸物件が事故物件になった場合は売却がおすすめ

所有する賃貸物件が事故物件になってしまった場合、売却するのがおすすめです。

事故物件は賃料の値下げが避けられず、価格を下げても入居者が見つかる保証がないためです。

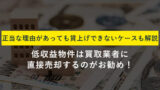

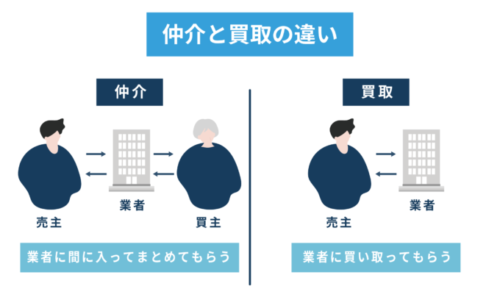

事故物件の売却方法には、仲介と買取の2種類があります。

仲介・買取の売却方法の特徴と、自身の事故物件に合った最適な売却先をご紹介します。

物件の条件次第では仲介で売却できる

市場で売れにくい事故物件でも、条件次第では仲介での売却が可能です。

仲介とは、売主・買主の仲介役となり、成約をサポートする業者です。

居住用物件を探す買主に向けて幅広く販促活動をおこなうため、購入希望者が多く現れる物件は高値で売れる可能性があります。

仲介で比較的売却しやすい事故物件の条件を、以下にまとめました。

- 利便性が高いなど、立地が良い

- 自然死など、告知義務不要の死因である

- リフォームや特殊清掃が済んでいる

上記に該当する事故物件で、かつ売却価格が安ければ、買主・借主が見つかる可能性があります。

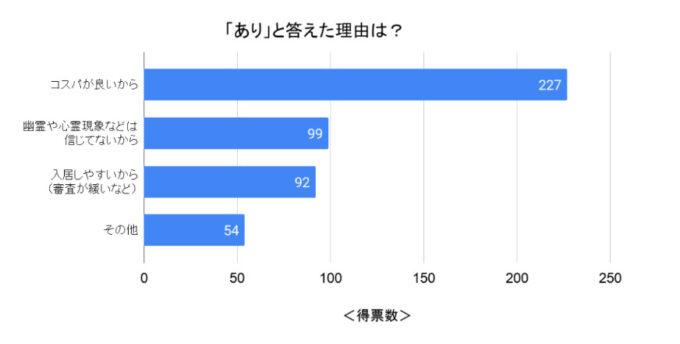

弊社の「事故物件への居住」に関するアンケート調査でも、コスパの良さを理由に住みたいと考える方は一定数いることがわかります。

ただし、仲介はあくまで「買主探しを手伝う業者」であるため、買主が見つからなければ売却できません。

上述した比較的売却しやすい条件に該当しない場合、次項で解説する事故物件専門の買取業者に売却を依頼しましょう。

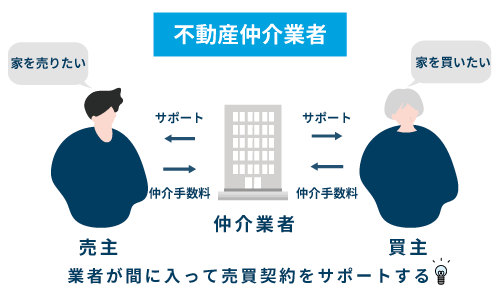

事故物件専門の買取業者なら即売却可能

事故物件専門の不動産買取業者に依頼すれば、事故物件でもスピーディーに売却できます。

買取とは、売主が売却を依頼した不動産を直接買い取る業者です。

たとえば、仲介で買い手が付きにくい以下のような事故物件でも売却が可能です。

- 立地が悪く、交通アクセスなどが不便

- 事件性のある死因で告知義務がある

- リフォーム・特殊清掃が済んでいない

なぜ、専門の買取業者が買い取れるかというと、買い取った不動産の問題点を解消して、市場に再販するビジネスモデルだからです。

中でも、専門の買取業者は特殊清掃業者・リフォーム業者・遺品整理士など、各専門家とコネクトがあるため、事故が起きた現況のままワンストップで対応ができます。

そのため、契約書に記載されていない建物の瑕疵が見つかった際、買主に対して損害賠償などを負う「契約不適合責任」も、売主に問われません。

買主とのトラブルのリスクなく、確実に事故物件を売却したい方は、専門の買取業者に売却するのが賢明です。

契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、仲介・買取の違いについては、以下の記事で紹介しているので、併せてお読みください。

弊社Albalinkの事故物件の買取事例

ここまで事故物件の家賃相場が安くなる理由・売却がおすすめな理由についてお伝えしてきました。

そこでこの章では、弊社Albalinkを例にとり、実際の事故物件の買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では安価に取引されやすい事故物件を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように「孤独死」「自殺」「溺死」などさまざまな事故物件を全国から買い取っています。

上記の買取金額を見ていただけばわかる通り、弊社は事故物件であっても物件全体の価値を適切に評価し、適正価格で買い取っています。

そのため、一口に「事故物件だから」という理由だけで安価に売却する必要はありません。

また、戸建ての事故物件だけではなく、事故が発生したマンション・アパートなどの集合住宅も買取可能です。

実際、事故物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「思った以上の高値で買い取ってもらえた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

そのため、事故物件というデリケートな対応が求められる物件も、売主様のプライバシーを守りながら、速やかに高値で買い取らせていただきます。

信頼できる買取業者に安心して事故物件を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

安い事故物件の見つけ方【借りたい人向け】

前述したアンケートのように、家探しにおいて「コスパの良さが最優先」と考える方は多いでしょう。

そこでこの章では、賃料が安い事故物件の見つけ方2選を紹介します。

- 賃貸契約書に告知事項が記載されていないか確認する

- 借りる際に不動産業者に確認する

なお、事故物件の見分け方については以下の記事でも解説しているので、安く家を借りたい方は併せてお読みください。

賃貸契約書に告知事項が記載されていないか確認する

事故物件の賃貸契約書に告知事項が記載されていないか確認しましょう。

事故物件には告知義務が生じるため、賃貸契約書に「告知事項あり」「心理的瑕疵あり」と表記されているケースが大半です。

ただし、書面に事故の詳細は記載されないため、「心理的瑕疵の度合いによる」といった方は、次に解説する不動産業者に確認しましょう。

借りる際に不動産業者に確認する

賃貸契約を締結する前に、不動産業者に確認しましょう。

心理的瑕疵の告知義務は告知方法について明確な規定がなく、口頭での説明でも成立します。

賃貸契約書に告知事項の記載がないケースもあるため、不動産業者に念押しとして質問して確認しておくのがおすすめです。

国のガイドライン上も、「事案の有無について問われた場合は告げる必要がある」と規定があるため、不動産業者には質問に回答する義務があります。

事故物件に住むのを「やめたほうがいい」人の特徴3選

賃貸物件を探している人の中には、賃料の安さに惹かれて事故物件が気になっている方もいるかもしれません。

一方で、「事故物件に住むのはやめた方がいいのかな」と躊躇する気持ちもあるのではないでしょうか。

そこでこの章では、事故物件を借りるのをやめた方がいい人の特徴3選を紹介します。

- 心霊的なことが気になる・敏感な人

- 神経質な人

- 周りの目が気になる人

それぞれの解説内容で自身があてはまる場合は、事故物件に住むのは避けたほうが賢明です。

心霊的なことが気になる・敏感な人

心霊的なことが気になる、あるいは敏感な人は事故物件に住まないほうがよいです。

事故物件は人が亡くなっているケースが大半であるため、敏感な人は「物音 = 怪奇現象」と結びつけてしまいがちだからです。

たとえば、木造住宅は唐突に壁や天井が「パキッ」「ギシッ」という音が鳴ることがあります。

これは、木造建材が温度・湿度の変化によって収縮する音で、「家鳴り」といいます。

家鳴りは、季節の変わり目・寒暖の差が激しいシーズンで発生しやすく、敏感な人は都度「人の気配がする」と想起しやすいです。

長時間くつろぐ場所である自宅が、不穏な空気に包まれていると、睡眠障害などの健康被害につながりかねません。

神経質な人

前項の心霊的なことが気になる人と似ていますが、神経質な人も事故物件は避けたほうが無難です。

神経質な人はリフォームがされていても、わずかなシミなどが気になり事故を想起をしてしまうためです。

たとえば、孤独死で長期間遺体が発見されなかった部屋は、床下の体液の染み込みを除去するためにフローリングを丸ごと取り替えるケースもあります。

見た目こそキレイな部屋でも、一箇所のわずかなシミが視界に入っただけで、「体液が残っている」など想起しがちです。

また、中古物件は通常の物件でも部屋には独特の匂いがあります。

こうした匂いも、事故に結びつけて考えてしまう人は心が休まらず、不眠・疲労感・倦怠感などの健康被害を発症する恐れがあります。

周りの目が気になる人

事故物件が集合住宅の一室な場合、近隣の住人が事故の旨を知っている可能性があります。

そのため、周囲の目が気になる方は入居を避けたほうがよいでしょう。

仮に、戸建ての賃貸物件でも、メディアで報道された事故物件だと近隣住民が事故の内容を認識している可能性が高いです。

そうした部屋に住むと近隣住人から「事故があった部屋に住んでいる」と、風評被害を受ける恐れがあります。

そのため、周りの目や噂話などが気になる人も、事故物件には住まないほうが賢明です。

まとめ

賃貸物件の一室で殺人や自殺などの事件が起こってしまった場合、新たに入居者を集めるためには相場よりも20~30%ほど家賃を下げざるを得ません。

また、事故物件を貸す際は入居希望者に「心理的瑕疵がある」旨を事件の発生から3年間は伝えなければならず、告知義務に違反した場合は損害賠償や契約解除を求められる恐れがあります。

一度事故物件になってしまうと、賃貸物件から得られる収入は減少の一途をたどるばかりです。

家賃収入と維持・管理費や固定資産税などの支出を照らし合わせたうえで赤字が続くようであれば、売却を視野に入れるとよいでしょう。

事故物件を専門に扱う買取業者に売却すれば、スピーディーに現金化が可能です。

いますぐに事故物件を手放したい場合は、事故物件専門の買取業者に買取を依頼することをおすすめします。

弊社AlbaLinkでも、事故物件の買取をおこなっております。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

事故物件の処分でお困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら