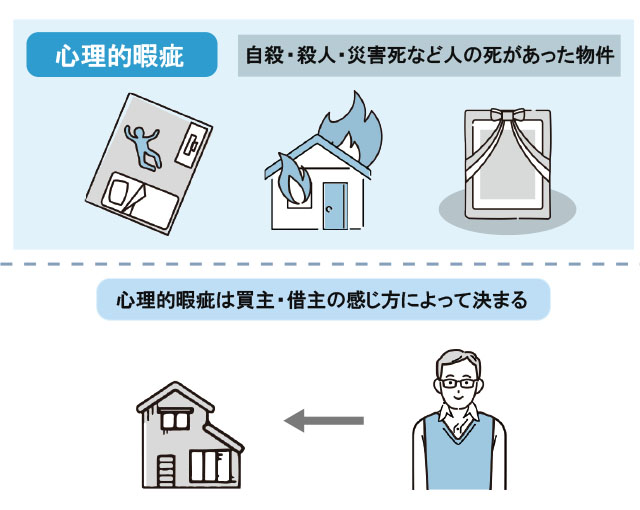

事故物件とは主に心理的瑕疵のある不動産

事故物件とは具体的にどういう物件を言うのか?と聞かれても、分からないという人がほとんどなのではないでしょうか。

一般に、本来の機能や性能が備わっておらず、欠陥・不具合があることを瑕疵(かし)といい、広義の事故物件とは、不動産に何らかの瑕疵がある状態のことです。

法律上で事故物件の定義があるわけではなく、不動産における瑕疵は次の4種類に分類されます。

| 心理的瑕疵 | 人が亡くなったことで不安や嫌悪感を抱かせる状態 |

|---|---|

| 物理的瑕疵 | 雨漏りやシロアリ被害のように物理的な欠陥がある状態 |

| 法的瑕疵 | 現行の法令等で求められる規制を満たしていない状態 |

| 環境的瑕疵 | 騒音、異臭などの他、周辺に不快感のある施設がある状態 |

ただし、どれだけ堅牢な建物も経年劣化で必ず不具合は出てきますし、新築物件ですら手抜き工事で不具合が見つかることもあるでしょう。

また、近くに騒音を出す工場ができたら、その周辺は全て事故物件なのでしょうか?

違いますよね。

したがって、事故物件というのは範囲も定まっていないのですが、狭義には心理的瑕疵のある不動産が事故物件と呼ばれ、この記事でも心理的瑕疵について解説していきます。

なお、心理的瑕疵と精神的瑕疵の違いについて知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

心理的瑕疵を感じるかは人によって異なる

人が亡くなったからといって、住宅が持つ物理的な機能・性能は変わりません。

とはいえ、住宅は住むことを前提にした不動産なので、通常得られるはずの住み心地が、人の死によって悪くなってしまうのであれば、それは欠陥の一種として瑕疵になると考えられています。

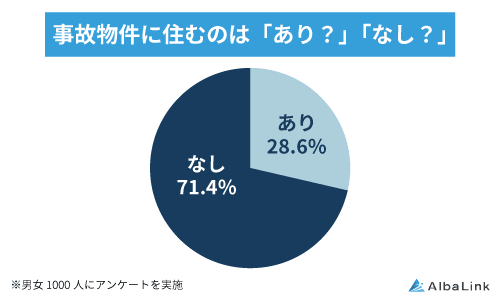

ところが、人が亡くなった不動産を、買主・借主がどう感じるかは個人差がありますから、ある人には平気(瑕疵がない)でも、他の人は絶対に契約しない(瑕疵がある)という状況が出てきます。

実際弊社がおこなったアンケート調査でも、事故物件に住むのは「あり」と回答した方の割合は全体の28.6%でした。

引用元:訳あり物件買取プロ|ブームの兆し!事故物件はあり?なし?983人にアンケート調査をしてわかった年収別の超意外な傾向とは?

心理的瑕疵があると主張する買主・借主の言い分を、売主・貸主が一方的に受け入れてしまうと、取引の公平性が保たれないので、心理的瑕疵の存否は裁判で争われることも多いです。

判例における心理的瑕疵の判断基準

過去の判例においては、単に居住を好まないだけでは足りず、通常一般人においても住み心地の良さを欠くと感じる程度、つまり客観的な住み心地の欠如を基準に心理的瑕疵を認めています。

また、人の死が自他殺等の人為的な行為によってもたらされた場合、心理的嫌悪感を抱くのが通常ともされていますので、ある程度の傾向があるのは確かです。

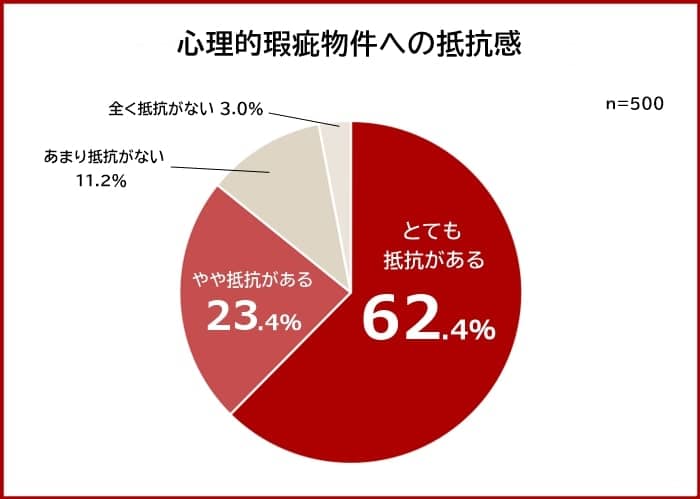

実際に、弊社が独自に行った「心理的瑕疵物件に住むことへの抵抗感」のアンケート調査では、85.8%の人が「抵抗がある」と答えています。

「とても抵抗がある」「やや抵抗がある」と答えた人が85.8%で多数。

しかしながら、最終的な心理的瑕疵の認定は、各事案の背景・経過年数などによって判断され、判例においても今のところ統一的な基準は存在しません。

カンタン1分査定

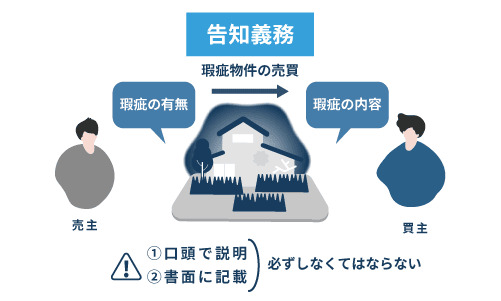

事故物件を売却する際は告知義務が生じる

事故物件を売却する際は、人が亡くなった事実を買主に伝える告知義務が売主に課せられています。

人が亡くなった事実は買い手の購入判断に大きな影響を及ぼすためです。

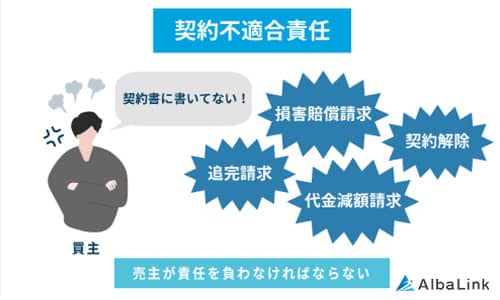

告知義務を果たさず売却すると告知義務違反となり、売主から契約不適合責任を問われる恐れがあります。

契約不適合責任とは、契約書に記載のない瑕疵(事故物件の場合、心理的瑕疵)が発覚した際に、売主が負う責任です。

仮に、売却後に事故物件であったことが発覚した場合、買主から契約解除や損害賠償請求をされる恐れがあります。

ですから、事故物件を売却する際は事故の事実を不動産業者に伝え、必ず告知義務を果たしましょう。

なお、契約不適合責任については以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

また、事故物件の告知義務については以下の記事もご確認ください。

告知義務の期間は売却は無期限・賃貸は3年

告知義務の期間は、国のガイドラインによって以下のように定められています。

| 売却の場合の告知義務期間 | 無期限 |

|---|---|

| 賃貸の場合の告知義務期間 | 原則3年 |

上記を見てもらえばわかるとおり、売却の場合は事故からどれだけ時間が経っても、告知義務を果たさなくてはなりません。

一方、事故が起きた部屋を賃貸に出す場合の告知義務は原則3年です。

3年間は、入居者がどれだけ変わろうがそのつど告知義務を果たさなくてはいけません。

3年経過後も、入居者から問われれば、正直に事故があった事実を告げる必要があります。

なお、事故物件に一度でも住めば告知義務がなくなるといわれることがありますが、あれは事実ではありません。

詳しくは、以下の記事にまとめています。

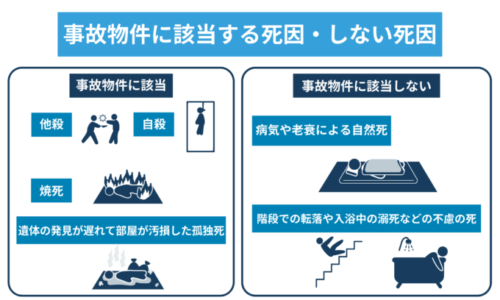

事故物件の死因別の告知義務の有無

事故物件の売却や賃貸には告知義務が必要だとお伝えしました。

しかし、事故物件に心理的瑕疵を感じるかは人によって異なるため、これまで告知義務については不動産業者の判断にゆだねられていました。その結果、トラブルになることも多くありました。

そこで、2021年に告知義務について前述の国のガイドラインが定められました。

ガイドラインにより、死因別に告知義務の有無が規定されました。

参照元:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

この章では死因別に国のガイドラインに沿って、告知義務の有無とその理由について解説します。

【告知義務なし】老衰や病気による自然死

2020年人口動態調査によると、自宅で亡くなった人は216,103人いましたが、そのうち外因死(事故死・自殺・他殺など老衰や病気が原因ではない死)を除いた死者数は199,411人でした。

これは、死者数全体1,372,755人の14.52%を占めており、7人に1人が自宅で自然死しているくらい、自然死は一般的なことです(本記事では老衰・病気による死亡を自然死としています)。

したがって、自然死は原則として告知しなくてよいとされています。

もちろん、買主・借主の主観では不安を感じる人がいるかもしれませんが、客観的には自然死に心理的瑕疵は認められないということです。

発見が遅れた孤独死には告知義務がある

誰にも看取られることなく亡くなってしまう孤独死では、発見が遅れることで遺体の腐敗が進み、除菌や消臭などのいわゆる特殊清掃が必要になります。

ガイドラインでは、「買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられる」として、特殊清掃を行った場合には、賃貸借で原則3年間の告知、売買は常に告知が必要です。

実際のところ、特殊清掃は遺体の損傷が激しかったことを推測させますので、後から知った場合に、嫌な気持ちになる人は多いでしょう。

なお、自然死でも告知義務が必要となるケースは以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

【告知義務なし】不慮の事故死

不慮の事故死とは、日常生活で起こり得る次のような原因による死です。

- 転倒して打ち所が悪かった

- 階段で足を踏み外し転落した

- 浴室で転倒・浴槽内で溺れた

- 食事中に喉を詰まらせた

- 部屋の気温差でヒートショックが起きたなど

これらの原因で起こる事故死は、自然死と比べて数は少ないですが、生活していれば当然に予想されるのであり、原則として告知しなくてよいとされています。

ただし、事故死でも発見が遅れて特殊清掃が行われた場合は告知が必要です。

特殊清掃については、以下の記事で詳しく解説しています。

【告知義務あり】自殺

自殺者の多くは、精神疾患を抱えていると言われていますが(治療を受けていない人も多い)、自発的な行為として病死とは区別して考えられています。

その方法を問わず、一般に自殺があった事実には嫌悪感がありますので、賃貸借は原則3年間の告知、売買は常に告知が必要です。

なお、著名人を除くと自殺がニュースになることは少ないとしても、近隣住民には知られているのが通常です。周知性が特に高いと、賃貸借で3年経過後も告知が必要なことに注意してください。

搬送先で亡くなった場合でも告知義務は残る

自殺を試みたのが建物内、搬送された病院で亡くなったケースはどうなるのでしょうか?

売買の1年11か月前に睡眠薬自殺をはかり、約2週間後に亡くなった事案で、極めて軽微としながらも瑕疵に該当するとした判例があります(東京地裁平成21年6月26日)。

搬送先で亡くなっても、建物内で自殺をはかった印象が強く残りますから、ガイドラインでは触れていませんが、告知すべきと理解したほうが良さそうです。

【告知義務あり】他殺(殺人事件)

どのような殺人事件でも、ニュースで広く知られるだけではなく、重大な犯罪が起きたショックは、人々の記憶から風化するのを遅らせます。殺人事件に嫌悪感が強いのは当たり前の心情でしょう。

したがって、他殺でも賃貸借で原則3年間の告知、売買は常に告知となります。

ただし、殺人事件は事件性、周知性、社会的影響がいずれも高いため、経過期間と無関係に告知すべきケースのほうが多いと考えられます。

【告知義務あり】火災による死亡

火災による死亡は、一般的には失火なら事故死、放火なら殺人に分類されるところですが、告知義務に関しては、死因にかかわらず必要とされています。

火災による直接の死因の多くは一酸化炭素中毒です。

しかし一般的なイメージとして、凄惨な焼死を彷彿させる点も、火災による死亡に告知義務が定められている原因と思われます。

事故物件の死亡場所別の告知義務の範囲【集合住宅の場合】

事故物件がマンションなどの集合住宅の場合、死亡場所により告知義務の範囲が変わります。

この章では死亡場所ごとに告知義務がどこまで及ぶか解説します。

専有部(室内)で事故がおきた場合

集合住宅の専有部(室内)で事故が起きた場合、その部屋を購入する、あるいは借りる人には告知義務が発生します。

ただし、その他の集合住宅の住民に対しては告知義務は発生しません。

事故の発生場所が専有部であり、他の部屋の住民への影響は極めて小さいと判断されるためです。

専有部(ベランダ・バルコニー・テラス)で事故が起きた場合

ベランダ・バルコニー・テラスも専有部となるため、上記の室内同様、そのベランダやバルコニー・テラスがある部屋を購入、あるいは借りる人に対してのみ、告知義務が発生します。

ベランダにおいては屋根が上階の床、床が下階の屋根になりますが、たとえ構造上一体であっても常識的に考えて上下階まで心理的瑕疵は及ばないと判断されます。

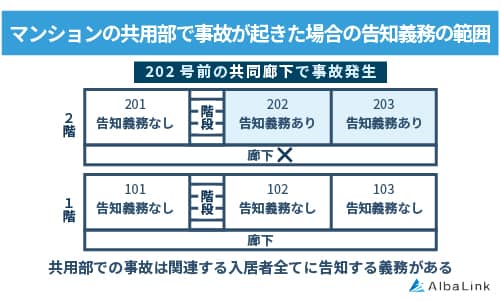

住人が使用する共用部分で事故が起きた場合

共用部での事故については原則として告知義務はないとされます。

ただし、住民が日常的に使う共用部(階段、廊下、玄関ホール、エレベーター)などで事故が起きた場合、住民への影響が大きいため告知した方が無難です。

また、下図のように202号室と201号室の住民が日常的に使う廊下で事故が起きた場合、少なくともこの2部屋の住民への告知は必要でしょう。

なお、以下の記事でマンションの共用部で飛び降り自殺が起きた場合の告知義務の有無について解説していますので合わせてご確認ください。

住民が使用しない共用部分で事故が起きた場合

ガイドラインでは、買主・借主が日常生活で通常使用しない共用部分で起こったものは原則として告知しなくてよいとされています。

実際、マンションに長く住んでいて入ったことのない設備室など、住民すら日常生活で気にも留めない共用部分については、告知がなくても住み心地への影響は小さいでしょう。

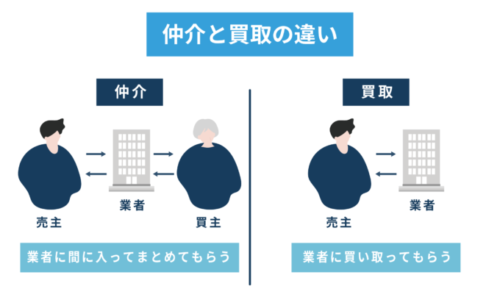

事故物件は買取業者で売却すべき

自身の所有する物件が事故物件であると判明した場合、手放したいと思う方も多いでしょう。

ただ、事故物件は不動産仲介業者に依頼してもなかなか売れません。

仲介業者の買手は一般の個人であるため、事故物件は敬遠されてしまうからです。

そのため、事故物件を手放したいなら専門の不動産買取業者に依頼すべきです。

専門の買取業者であれば事故物件でも問題なく買い取ってくれます。

なぜなら、専門の買取業者は買い取った事故物件を運用・再販して利益を生み出す独自のノウハウを持っているからです。

なお、仲介と買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

事故物件に精通した業者を選ぶ

事故物件を売却する際は、事故物件の買取に強い専門の買取業者に依頼しましょう。

というのも、買取業者の多くは一般的な中古物件の買取・再販を行っており、事故物件の取り扱いがないためです。

そうした一般的な買取業者に依頼してしまうと、買取を断られたり、安く買いたたかれてしまいます。

買い取っても再販して収益化できるかわからないため、買取業者としてもそうした対応にならざるを得ないのです。

一方、専門の買取業者であれば、先述したように事故物件を活用するノウハウや販路が確立しているため、適正価格で買い取ってもらえます。

事故物件を買い取ってもらう際は、必ず買取業者のホームページなどで、事故物件の買取実績が十分にあるかを確認しましょう。

弊社Albalinkの事故物件買取事例

弊社Albalinkも事故物件の買取に強い専門の買取業者であり、下記のように全国の事故物件を買い取っています。

上記の買取金額を見ていただけばわかる通り、弊社は事故物件であっても物件全体の価値を適切に評価し、適正価格で買い取っています。

その結果、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお多くの客様から「思った以上の高値で買い取ってもらえた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉をいただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社は不動産買取業者として上場を果たしており社会的信用も得ています。

そのため、事故物件というデリケートな対応が求められる物件も売主様のプライバシーを守りながら、速やかに高値で買い取らせていただきます。

信頼できる買取業者に安心して事故物件を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

事故物件の売却相場

事故物件は同地域、同状態の物件より通常2割~3割程度売却相場は安くなります。

事故が起きた事実が心理的瑕疵となってしまうためです。

ただ、死因によっても価格の下落幅は変わります。

ニュースでも取り上げられるような殺人事件が起きた場合、心理的瑕疵が大きいとされ、5割程度安くなることもあります。

逆に、告知義務も発生しないような自然死の場合は、通常の物件とあまり変わらない価格で売却できる可能性もあります。

売却する際は、上記をもとに自身の事故物件の売却価格の相場を把握したうえで、複数の仲介業者に査定依頼を出しましょう。

相場を把握していれば、仲介業者の査定額を正しくジャッジできます。

なお、仲介で売りに出したものの、売却できない場合は専門の買取業者への売却を検討しましょう。

弊社Albalinkにご依頼いただけば、そのままの状態で事故物件を買い取らせていただきます。

下記無料買取査定フォームより、お気軽にお問い合わせください。

事故物件を見分ける4つのポイント

事故物件を見分けるポイントは以下の4つです。

- 物件情報に「瑕疵あり」「告知事項あり」の記載がある

- 類似物件に比べて条件が良すぎる

- 室内に部分的な修繕が施されている

- 大島てるのサイトに掲載されている

相続や購入などで所有する、もしくは借りる予定の物件が事故物件かどうか気になる方はこれから解説する4つのポイントをチェックしてみてください。

なお、事故物件の見分け方については以下の記事でも解説していますので、合わせてご確認ください。

物件情報に「瑕疵あり」「告知事項あり」の記載がある

前述したとおり、事故物件を売却・賃貸に出す場合、告知義務が発生します。

そのため、事故物件の場合、物件情報の備考欄などに「瑕疵あり」「告知事項あり」といった記載があるはずです。

この記載があったら、事故物件の可能性があると判断しましょう。

なお、告知事項は近隣に墓場があるなどの環境的瑕疵でも発生するため、上記の記載があるからといって、必ずしも人が亡くなった事故物件であるとは限りません。

告知事項の内容については不動産業者に確認しましょう。

類似物件に比べて条件が良すぎる

同じような立地、同じような建物の状態の物件より明らかに売却価格や賃料が安い場合は、事故物件の可能性があります。

事故物件の場合、先述したように類似物件より売却相場が下がるためです(賃料も同様)。

ですから明らかに類似物件より金額面の条件が良い場合はその理由を不動産業者に確認しましょう。

室内に部分的な修繕が施されている

室内で事故が起きると遺体があった場所を中心に特殊清掃やリフォームが施される場合があります。

そのため室内の一部分だけ不自然にリフォームされていたり、綺麗になっている場合は、内見の際にそれとなく不動産業者に理由を聞いてみましょう。

大島てるのサイトに掲載されている

全国の事故物件の情報を掲載している「大島てる物件公示サイト」というサイトがあります。

事故物件か気になる物件がある場合は、上記サイトで検索し、ヒットするか確認してみるのも手でしょう。

なお、大島てるや上記サイトについては以下のインタビュー記事をご確認ください。

まとめ

国土交通省のガイドラインが公表されたことで、人の死を告知しなくてよい基準は示されましたが、事故物件の基準そのものではなく、基準は買主・借主の心の中に存在します。

どうしても心配な買主・借主は、不動産会社への問い合わせ、インターネットで調べるなど、自分で可能な方法はしておくべきです。

逆の立場である売主・貸主は、どのような死因・場所でも必ず不動産会社に知らせておくことで、契約解除や損害賠償請求のトラブルを未然に防ぐことができます。

なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の事故物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

過去にはフジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件専門の買取業者として紹介されました。

事故物件となってしまった建物が売却できずにお困りの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

あなたが所有している事故物件を、適正価格かつスピーディーに買い取らせていただきます。

事故物件をいくらで買い取ってもらえるのかが知りたい方は、まずは無料査定をご活用ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら