孤独死は年々増えている

単身世帯での異常死(医師の診療を受けずに死亡したなど検案・解剖が行われたもの)について、東京都監察医務院から東京23区の統計が公表されています。

いわゆる自然死とは限りませんので、厳密な意味での孤独死とはなりませんが、増加傾向にあることはデータから十分に見て取れるでしょう。

| 65歳以上男性 | 65歳以上女性 | 65歳以上計 | |

|---|---|---|---|

| 平成27年 | 1,973 | 1,143 | 3,116 |

| 平成28年 | 2,018 | 1,157 | 3,175 |

| 平成29年 | 2,147 | 1,172 | 3,319 |

| 平成30年 | 2,518 | 1,349 | 3,867 |

| 令和元年 | 2,534 | 1,379 | 3,913 |

| 令和2年 | 2,702 | 1,505 | 4,207 |

参照元:東京都監察医務院で取り扱った自宅住居で亡くなった単身世帯の者の統計

今後は現在よりも高齢化が進むと予測されていることから、孤独死の数も増加が考えられます。

しかし高齢者だからという理由で入居を敬遠してしまうと、入居率が下がってしまい収益が低下していくのは明らかです。

つまり、大家側で事前の対策が必要になることが良くわかります。

所有物件で孤独死が起こった場合の対処

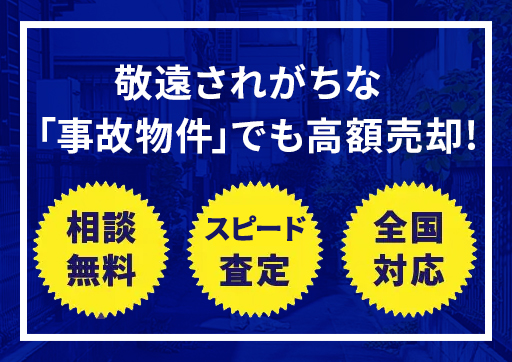

孤独死が起こってしまった場合、大家が部屋の特殊清掃を依頼するまでの流れは以下のとおりです。

重要なのは、誰にも看取られることのない孤独死ではなぜ亡くなったのか判断できないこと、そもそも入居者本人かどうかもわからない点です(大家が入居者を知っていれば別ですが)。

要するに、警察が介入しますので、警察の指示や聴取に応じる必要があるということです。

- ①警察・遺族・連帯保証人に連絡

- 警察への通報が最優先(亡くなっていると判断できなければ救急車)、遺族や連帯保証人の連絡先がわかるなら連絡しますが、むやみに部屋へ入ったり、物を持ち出したりしないように気を付けます。

- ②実況見分と検案

- 部屋の状況と遺体の死因・身元を警察が調べます。

事件性がないと判断されれば、部屋への立ち入りが許されますので、それまで待つことしかできません。 - ③原状回復と遺品整理

- 孤独死では、遺体の発見が遅れて腐敗していることが多く、その場合は、専門の業者に消臭や消毒を行ってもらいます(特殊清掃といいます)。

遺品整理は遺族にしてもらいますが、遺族には辛い作業でもあり、特殊清掃と一緒に遺品整理をしてくれる業者に頼むこともあるでしょう。

特殊清掃、遺品整理の会社を調べると多数の会社があるため、どこに依頼するのが良いか迷うこともあると思います

そんなときは、遺品整理士認定協会が認定している「遺品整理士」「特殊清掃士」が在籍している会社にお見積りを依頼することをおススメします。資格保持者がいる会社であれば、遺品の適正な整理と処分、特殊清掃における専門的な知識と処理方法を実行するノウハウを持っているはずです。【監修者】遺品整理えんでんと 代表 鈴木金吾

2011年に遺品整理会社を設立 - ④賃貸借契約解除と部屋の明渡し

- 賃貸借契約は、入居者の孤独死でも終了しません。

相続人が引き続き借主となりますので、相続人と解除の合意をします。

滞納家賃がある場合は清算しておきましょう。

特殊清掃の作業内容と費用

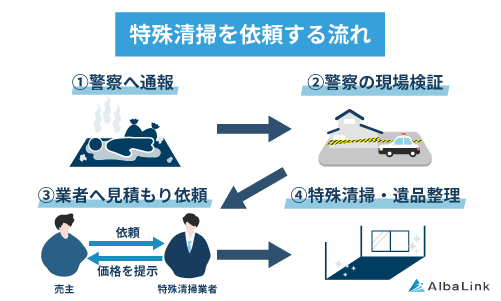

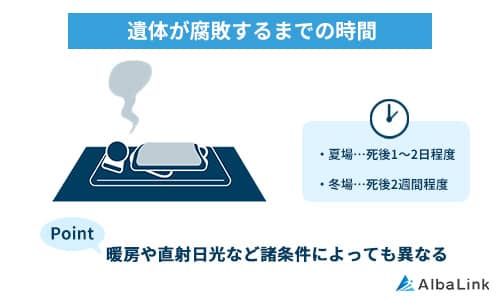

人が亡くなると、その遺体は夏なら数日で腐敗が始まると言われています。

腐敗によって、異臭と害虫が発生するだけではなく、体液等で汚染されるため、通常のハウスクリーニングだけでは除去しきれません。

特殊清掃には、専用の薬剤を噴霧して除菌・消臭をするほか、床・壁・家具などに染みこんだ汚染物を取り除く作業も含まれます。

孤独死では、亡くなった部屋以外が汚染されておらず消毒程度のケースが多いことから、作業内容は間取りよりも亡くなった部屋の汚染状態に大きく左右されます。

仮に一部屋が対象だとして、特殊清掃の費用は作業内容の違いにより5万円〜20万円くらいは見ておきたいところです。

また、床や壁の下地まで異臭の元が入り込んでいると、実質的にリフォームすることになりますので、トータルの原状回復費用はそれだけ高額になると思っておきましょう。

特殊清掃について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

孤独死の原状回復費用は連帯保証人に請求できる?

亡くなったことは大変気の毒ですが、多額の原状回復費用が発生、または将来の家賃減額が想定される場合、連帯保証人や借主の地位を相続した相続人に損害賠償を請求したくなります。

しかしながら、孤独死で損害賠償請求は判例でも認められにくい傾向があり、その理由は、故人が自分の死を予見していたとは通常考えられないからです。

ましてや、亡くなった後に発見が遅れたことを、亡くなった本人の責任とするのは無理があって、借主が負う善管注意義務に違反しているとは言えないと考えられます。

賃貸物件の借主は、社会通念上で常識的な注意をもって借りた部屋を使用しなければならない。

「善良な管理者の注意義務」の略語。

過去に原状回復費用の請求が認められた判例(東京地裁平成29年9月15日判決)も存在しますが、借主に故意・過失がない孤独死では、損害賠償請求はできないと思っておくべきです。

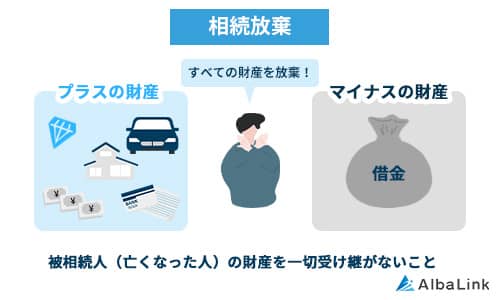

相続放棄と相続人がいない場合

孤独死で部屋に残された物(残置物)は相続人が引き継ぎ、その処分は相続人が行います。

もちろん、故人の財産だけではなく債務を引き継ぐのも相続人です。

一方で、相続人は相続放棄できることから、相続放棄されてしまうと残置物の処分に困るだけではなく、賃貸借契約の解除や滞納家賃などの清算においても相手方が存在しません。

また、身寄りがない(または相続人がいない)人の孤独死でも、同様の問題が起こります。

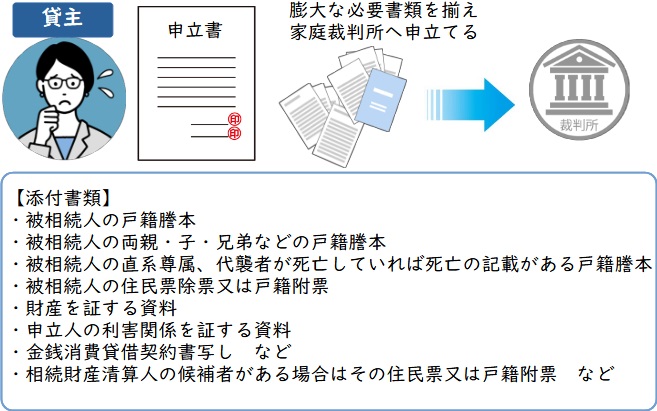

故人の相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任された相続財産清算人に対応してもらいます。

相続人が存在しない場合に、故人の遺産を管理し清算等を行う人のこと。

家庭裁判所への申立てにより家庭裁判所が選任する。

相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

カンタン1分査定

孤独死発生後の家賃減額と心理的瑕疵

賃貸経営の視点では、孤独死によって家賃を減額しなければならないのか心配になります。

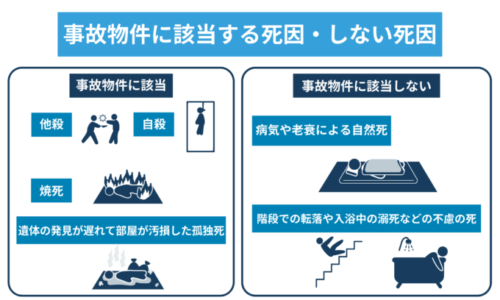

一般的には、事故物件とは室内で人が亡くなった物件が該当することが多く、家賃を減額する対象になります。

しかし、老衰や病死・不慮の事故による人の死は、生活していれば当然に起こることで、賃貸物件に限らずどのような住宅でも、全国のどこかで毎日のように発生しているでしょう。

ですから、自然死・事故死による孤独死は、原則として借主に不安や嫌悪感を与える「心理的瑕疵(かし)」に該当せず、家賃を減額する必要もないと考えられています。

もっとも、借主がどのように感じるかは、あくまでも借主の心証によるところですから、借主が嫌だと思えばそれは瑕疵ですが、客観的な視点では瑕疵を認めるほど深刻ではないということです。

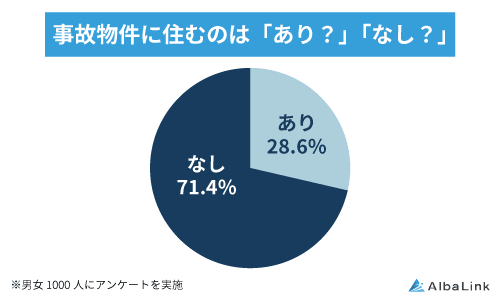

ただし、孤独死が起きた事故物件に住みたいと考える方はあまりいないのが実情です。

実際、弊社がおこなったアンケート調査では、事故物件に住みたくないと回答した方の割合が大半を占めました。

引用元:訳あり物件買取プロ|ブームの兆し!事故物件はあり?なし?983人にアンケート調査をしてわかった年収別の超意外な傾向とは?

そのため、事故物件で新たに入居者を募集する際には、相場よりも家賃を下げる必要があるでしょう。

事故物件に住むのは「あり」と回答した方も、家賃の安さを理由として挙げています。

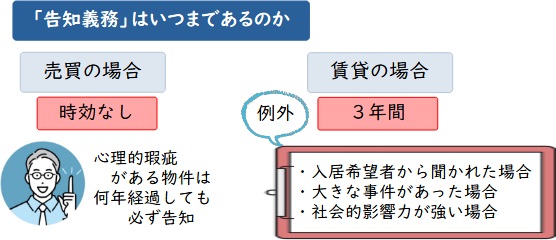

特殊清掃が行われると告知義務が発生

発見が遅れた孤独死では、前述のとおり特殊清掃を行いますが、特殊清掃がされるほど悲惨な状態で見つかった事実は、少なからず借主の判断に影響を与えますので、心理的瑕疵になると考えられます。

ただし、孤独死で特殊清掃が行われても、自殺・他殺よりは明らかに嫌悪感は小さいです。

家賃を減額するとしても1割〜2割、人の出入りが激しい都心なら減額しなくて済むかもしれません。

また、国土交通省のガイドラインによると、特殊清掃が行われた自然死・事故死は、不動産会社が少なくとも3年間告知しなければならず、貸主かつ情報提供者である大家も同様だと認識すべきです。

参照元:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

ガイドラインでは、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案を除くとされていますが、孤独死でそのような事案は少ないと思われますので、原則3年間の告知を心がけましょう。

孤独死が事故物件となる基準については、以下の記事でも詳しく解説しています。

孤独死が起こる前に対策しよう

ここまで説明してきたように、孤独死では早期の発見が重要です。

もちろん、亡くなる前に発見できればなお良いのですが、現実問題としてそこまで対応するのは難しいですよね。

また、発見が遅れるほど原状回復費用が高くなることを踏まえれば、損害補償も検討課題です。

孤独死保険での対策

孤独死が増加している社会情勢を反映して、孤独死を対象とする損害保険商品が増えてきました。

孤独死保険には、大家が入るタイプと入居者が入るタイプがあり、補償範囲や保険料が異なります。

| 大家加入タイプ | 入居者加入タイプ | |

|---|---|---|

| 補償範囲 | 原状回復費用 残置物撤去費用 家賃損失 |

原状回復費用 残置物撤去費用 |

| 保険料 | 部屋当たり月額数百円程度 家賃総額で変わる場合がある |

2年間で1万円〜2万円程度 |

| 保険種別 | 費用保険 | 家財保険・賠償責任保険 |

保険加入を入居条件としても、入居者加入タイプの保険で家賃損失はカバーできません。

保険というのは「起こってからでは遅い」のが常識ですから、経営上の必要経費として大家側で加入しておくのがベターでしょう。

見守り支援事業・サービスの活用

自治体や社会福祉協議会が、地域の高齢者を対象に見守り事業を展開しています。

詳細は自治体によって異なりますが、次のような地域の事業者と連携して、高齢者世帯の異常を早期発見することが目的です。

- 電気、ガス、水道などのライフライン事業者

- 生協(食材の宅配サービス)、宅配業者

- 新聞販売店、郵便局

- 生命保険会社(営業)、ヤクルト販売店など

これらの事業者に共通するのは、業務の関係上、各住宅を回る人員がいることです。

ある事業者は月に1回の訪問しかなくても、多くの事業者が参加することで間隔を空けずに確認できます。

また、警備会社と連携して、通報装置や見守りセンサー等の機器を貸し出している自治体もあり、定期的な訪問や機器貸与をサービスとしている民間企業も存在します。

所有物件がある自治体に相談するか、民間サービスを調べてみるのも良いのではないでしょうか。

孤独死が起こった物件はアルバリンクへお任せください

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような事故物件を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように「孤独死」「自殺」「溺死」などさまざまな事故物件を全国から買い取っています。

上記の買取金額を見ていただけばわかる通り、弊社は事故物件であっても物件全体の価値を適切に評価し、適正価格で買い取っています。

買取業者の中にはホームページなどで「事故物件を買い取ります」とアピールしておきながら、実際はタダ同然の買取価格しかつけない業者も存在します。

弊社がそうした業者とは違うことが、この買取価格を見て頂けばわかっていただけると思います。

実際、事故物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「思った以上の高値で買い取ってもらえた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

そのため、事故物件というデリケートな対応が求められる物件も、売主様のプライバシーを守りながら、速やかに高値で買い取らせていただきます。

信頼できる買取業者に安心して事故物件を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

まとめ

今は入居者として敬遠されがちな高齢者ですが、このまま高齢化が進むことを考えれば、数年で退去する若者より、長く住んでくれる高齢者という選択肢が必ず経営判断に入ってきます。

自殺や他殺と違い、突然死を除くと孤独死は予防・対策が可能ですが、大家の努力だけでは対応に限界がありますし、遠隔地の賃貸物件では自分で定期訪問するわけにもいきません。

費用支出や家賃損失は、保険でカバーできるとはいえ、孤独死を発生させない方が大切です。

自治体や民間サービスの活用も視野に入れて、孤独死へのリスクヘッジを検討してみましょう。

なお、このまま賃貸経営を続けても収益が期待できないと判断したら、賃貸物件全体を売却するのも選択肢のひとつです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、全国の賃貸物件を一棟丸ごと買い取っております。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

弊社は事故物件の買取実績が豊富であり、あなたの賃貸物件をできる限り高い価格で、かつスピーディーに買い取ることが可能です。

事故物件となってしまった賃貸物件を売却したいとお考えの方は、まずは無料査定をご利用ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら