事故物件とは

事故物件とは一体どんな物件をさしているのかを説明していきます。

「瑕疵(かし)」のある不動産物件は総称して事故物件と呼ばれています。

瑕疵とは「欠陥」や「欠点」を指す言葉で、「事故や事件で人が亡くなった」という意味だけではありません。

大きく分けると不動産物件における瑕疵は4種類あります。

詳細は以下にもまとめています。

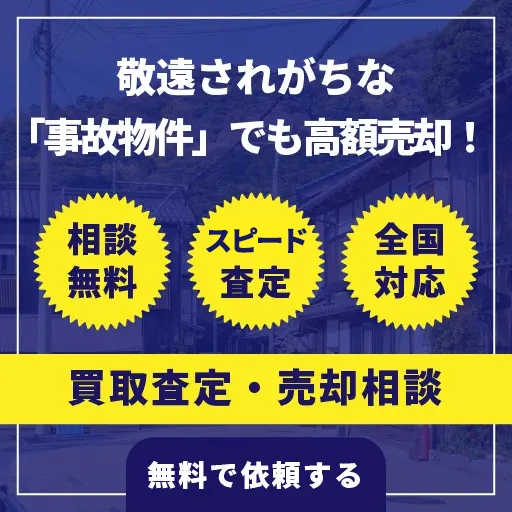

心理的瑕疵

一般的に事故物件と聞くと、この心理的瑕疵をイメージするのではないでしょうか?

心理的瑕疵とは、精神的・心理的に不安や不快、抵抗感が生じる要因を指します。

事故死や自殺・他殺・孤独死などによって人が亡くなったなどが該当します。

「家族に看取られながら病気で亡くなった」といった自然死の場合は、心理的瑕疵として扱わないケースもあります。

孤独死の場合は状況によって異なり、死亡から何ケ月も経過して悲惨な状態で発見されれば、間違いなく事故物件として扱われるでしょう。

しかし、早期に発見され部屋にも影響がないときには、自然死として扱うこともあります。

物理的瑕疵

物理的瑕疵は、建物や土地自体に重大な欠陥や破損があることをいいます。

建物であれば、「柱や基礎部分が破損している」「雨漏り」「シロアリの害」などが該当します。

土地の場合は、土壌汚染や地盤沈下などは物理的な瑕疵と判断されます。

法的瑕疵

法的瑕疵は、建築基準法をはじめとする「法律上の制限」により、物件の建て替えやリノベーションなどを自由におこなえないケースなどをいいます。

例えば、建築基準法の接道義務を満たしていない「再建築不可」の物件や、計画道路予定地のため、建物の建築に制限が設けられている土地などが該当します。

環境的瑕疵

環境的瑕疵は、土地や建物自体には何の欠陥はないものの、物件の周辺環境に問題があることを指します。

「工場の騒音や臭気」「火葬場や葬儀場」「暴力団の事務所」など、生活するうえで好ましくない施設がある場合や、近隣トラブルなども環境的瑕疵にあたります。

事故物件の定義とは?

事故物件として扱うか否か、判断が難しいのが「心理的瑕疵」です。

建物の欠陥なら、目に見えるままの判断ができます。

しかし、心理的瑕疵は形のないものであり、事件や事故死も全く気にならないという人もいれば、たとえ自然死でもひどく気にする人もいます。

心理的瑕疵による事故物件の線引きについておさえておきましょう。

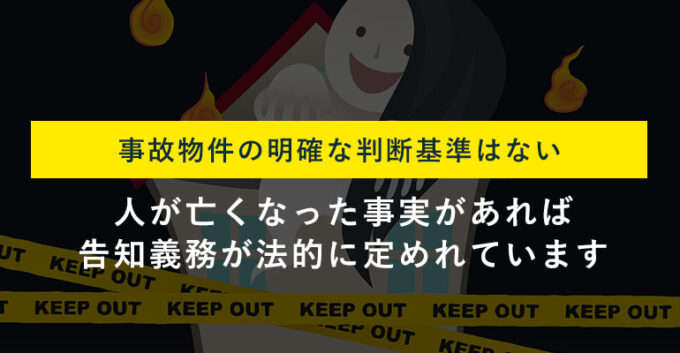

事故物件の明確な定義はない

心理的瑕疵の「事故物件」には、どこまで告知が必要なのか明確な判断基準や法的な定義は一切ありません。

しかし、売買や賃貸として貸し出す際には、自殺や事件があって人が亡くなった事実を伝える「告知義務」が法的に定められています。

建物内部で亡くなれば当然告知の対象ですが、多くの事例ではマンションの場合、隣の棟で起こった飛び降り自殺や、屋上・エントランスなど共用部での事実も告知を必要とされます。

戸建ての例では、火事で焼死者が出た建物を解体して土地として売却する場合でも、焼死の事実は告知する必要があります。

告知する年数にも規定はない

「人が亡くなってから何年間、告知をしなければならないのか?」

この点についても特に規定はありません。

事故物件には「時効」がないために、何年経過しても告知義務は存続することになります。

凶悪犯罪の殺人現場となった場合や、広く世間に知られた大きな事故死などでは、50年以上経過していても告知するべきだと判断された例もあるほどです。

しかし実際には、事故物件を購入した買主がしばらく居住して、次に売却する際には告知をしないケースがほとんどです。

そうはいっても、心理的瑕疵は捉え方や感じ方に個人差があり、一概には決められない面があるため、告知に関しては専門家に相談しながらケースバイケースで対応する必要があります。

事故物件の売却価格相場

事故物件は安くなるイメージをお持ちの方も多いと思いますが、実際に売却の際の価格はどの程度安くなるかご説明します。

市場相場よりも価格が低い

基本的に事故物件は、通常の市場価格よりも「安値」になることは周知のとおりです。

瑕疵がある物件は購入者から敬遠されることは否めません。

そのため、マイナス要因を払拭するために相場価格よりも安い価格に設定するのです。

ただし、事故物件であっても「エリア相場」や「不動産価値」は価格のベースになります。

そこから事故の状況・物件の状態などを考慮して売却価格を設定します。

事故物件は、通常の物件よりも20%~30%安く売却されることが一般的です。

事故の内容は価格に大きく影響する

事故が起きた場所や事故の内容・規模によっても、価格は大きく異なります。

例えば、「バルコニーから誤って庭に転落して亡くなった」場合と、「強盗が侵入して建物内で家族が殺害された」というケースでは、明らかに買い手側の心理的イメージは違ってきます。

テレビや新聞のニュースでも取沙汰されるような大きな出来事であれば、周囲の人にも広く知られてしまうため、買い手が付くのは非常に困難になります。

そのような物件の場合、相場価格の50%以下まで価格を落とすケースもあります。

事故物件を売却するときの注意点

事故物件を売却する際には、後々トラブルに発展しないための注意や、物件のイメージを良くする対策をおこなうことが重要です。

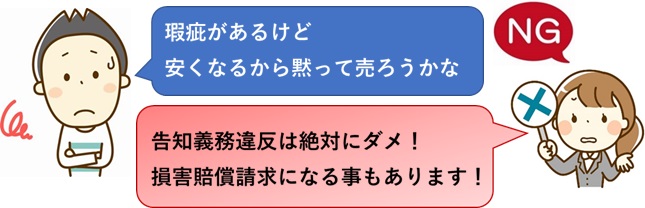

売主は告知義務が必須

事故物件の売却方法は様々ですが、売却時に重要なのが「告知義務」を果たすことです。

物件で人が亡くなった事実を伝えなかった、または故意に事実を隠して売却をした場合は「告知義務違反」となり、買主から契約解除や損害賠償請求を受けることにもなりかねません。

買主だけではなく、売却を依頼した不動産仲介会社にも責任が及ぶ可能性があるため、被害を被った不動産会社からも賠償請求されることもあります。

「もう5年も前のことだし大丈夫だろう」「大きな事件ではなかったし今更蒸し返したくない」といった勝手な判断は危険です。

告知義務があるかどうかは、専門家である不動産業者に判断してもらいましょう。

この時、通常の不動産業者よりも事故物件の扱いに長けている買取業者などであればより詳しく判断してもらえるでしょう。

トラブルによる賠償については金額が売買契約書に記載されていますが、告知義務違反によって大きな損害が生じた場合や、悪意による詐称であると判断されれば、賠償額が大きくなるケースもあります。

後々のトラブルを避けるためにも、告知すべき事実は「正確」かつ「正直」に伝えることが重要です。

事故後の処置

売却する前に必ずおこなっておくべきなのが、人が亡くなった痕跡を残さない処置です。

室内で亡くなった場合、床や壁等に付着した汚れやシミ、臭いなどは完璧に除去しておく必要があります。

普通の掃除や消毒では対処はできないため、専門清掃業者に「特殊掃除」を依頼すれば、専用の道具や薬品で原状回復が可能です。

部屋の痛みがひどい場合は、クロスや床の張替えなどのリフォームをした方がイメージは良くなるでしょう。

購入希望者に嫌悪感を与えないために、部屋を清潔に整え、日当たりのよい明るい時間帯に見学をしてもらいましょう。

事故物件の売却方法

事故物件を売却したいと考えていても、「事故物件だから売れないのではないか?」と悩んでいる方も多いでしょう。

しかし、事故物件であっても売却方法はあるので心配は要りません。

「仲介」による売却

通常の不動産物件と同様に、不動産仲介会社に販売を依頼することも可能です。

ただし、買い手が見つかるまで、ある程度の時間はかかります。

また、買い手が見つからなければ価格を下げていくしかないため、不動産会社によっては必要以上に安値で売却されてしまう可能性もあります。

また、不動産会社が販売活動で出すチラシやインターネット上の物件情報には、「告知事項あり」「心理的瑕疵あり」等の記載をするため、周りに知られたくない場合は、仲介による売却はおすすめできません。

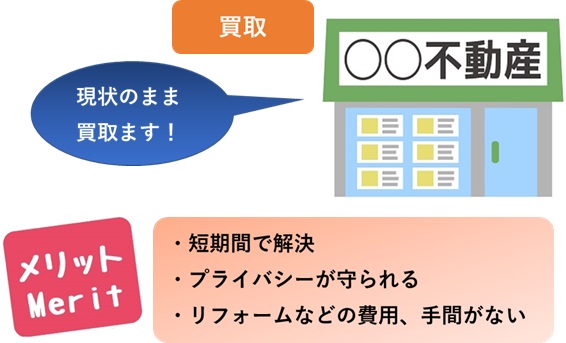

「買取り」による売却

専門の不動産業者に買い取ってもらう方法は、短期間で物件を手放し現金化したい人や、プライバシーに触れないよう内密に売却したい人に向いています。

直接業者が買取る方法は、購入者を探す必要がないため、物件のリフォームなどに費用や手間をかける必要がありません。

事故物件に精通した業者を選ぶ

事故物件の売却は簡単ではありませんが、事故物件を扱いに慣れている経験豊富な不動産会社に相談・依頼をすることで、売却をスムーズに進めることができます。

ただ、一般の不動産仲介会社の場合、事故物件の買取りは積極的におこなわないケースが多く、買取りは断られるケースも多いのが現状です。

もし買い取ってもらえたとしても、相場を大きく下回った価格で買い叩かれる傾向もあります。

不動産仲介会社では「事故物件を活用するノウハウがない」ためです。

しかし、買取りの専門業者であれば、買い取り後の物件を活かした収益化が可能なため、適正価格での買い取りが期待できます。

まずは、専門業者に相談をしてみましょう。

まとめ

事故物件になるかどうか、明確な定義はありません。

しかし、売却の際には一般的な事例に基づいて「告知義務」を果たさなければなりません。

告知すべき年数にも決まりはありませんが、売却後のトラブルを避けるためにも慎重な判断が求められます。

また、事故物件の場合、長期間にわたる売却活動は精神的負担を感じる人も多いようです。

早期売却を希望する場合は、専門業者の買取を検討してみましょう。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら