抵当権抹消登記とは「抵当権」を登記簿から削除する手続き

不動産の売却を検討する際、抵当権抹消登記の必要性や手続きがわからず、戸惑う方は多いでしょう。

ここでは、抵当権抹消登記に関して押さえておくべき基本的な知識を解説します。

抵当権とは不動産に設定された担保権のこと

抵当権とは、住宅ローンなどの借入時に金融機関が不動産に設定する担保権です。

返済が滞った場合に、金融機関は不動産を競売にかけて、売却代金から優先的に債権を回収できます。

簡単に言えば、金融機関が「お金を貸す代わりに、返済できなくなったらこの家を取り上げて売却するよ」と言える権利です。

簡単に言えば、金融機関が「お金を貸す代わりに、返済できなくなったらこの家を取り上げて売却するよ」と言える権利です。

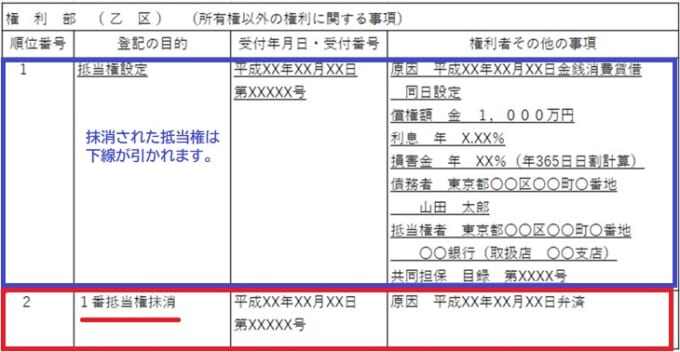

抵当権は登記簿には以下のように記載されています。

なお、抵当権が設定されても所有権まで取られるわけではないため、所有者はその家を居住や賃貸などに自由に使っても問題ありません。

ただし不動産を売却する場合は、抵当権が障害になります。

理由は「不動産を売却できない」で解説しますが、なるべく早く次項の抵当権抹消登記をすることが基本です。

抵当権抹消登記ができるのは住宅ローン完済時

抵当権の抹消登記とは、不動産登記簿に登記されている抵当権を抹消する手続きのことです。

ローンなどの借入金を完済したら、登記簿上の抵当権も抹消できるようになります。

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記の必要書類が送られてくるので、届いたら速やかに手続きをしましょう。

ローン完済と同時に抵当権が自動的に消えるわけではありません。

抵当権抹消登記の手続きをしなければ、登記簿上は抵当権が設定されたままとなり、次章で解説するリスクの原因となるため、放置は禁物です。

参照元:法務局「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」

なお、以下の記事ではわかりにくい抵当権抹消登記の攻略法について解説しているので、こちらも参考にしてください。

抵当権抹消登記をしないことで起こり得る4つのリスク

抵当権抹消登記自体に法的な期限は設定されていませんが、放置すると様々な問題が起こるリスクがあります。

ローンを完済していても登記が残っていれば、登記簿を見た第三者は「まだ借金が残っている」と判断してしまうためです。

以下では、抵当権抹消登記をしないことで起こり得る4つのリスクについて解説します。

住宅ローンを完済したら、速やかに抵当権抹消登記の手続きを進めましょう。

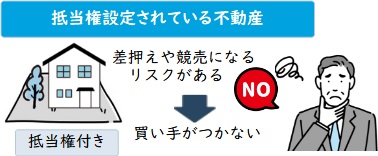

不動産を売却できない

抵当権の登記が残っていると、不動産を売却できません。

抵当権付きの不動産は前所有者の滞納によって差し押さえを受けるリスクがあり、購入を避ける人がほとんどのためです。

「ローンを完済して実質的に抵当権は消滅しているから、説明すれば十分なのでは?」と思うかもしれませんが、不動産の登記簿は法務局で誰でも閲覧可能なため、買主側は購入を検討する際に必ず登記簿を確認します。

「ローンを完済して実質的に抵当権は消滅しているから、説明すれば十分なのでは?」と思うかもしれませんが、不動産の登記簿は法務局で誰でも閲覧可能なため、買主側は購入を検討する際に必ず登記簿を確認します。

登記簿に抵当権の登記が残っていれば、いくら口頭でローンを完済したと説明しても「まだ住宅ローンの担保があるのでは」と不安になり、取引を躊躇するでしょう。

そのため不動産の売却を考え始めた段階で、まだ登記簿上に抵当権が残っていたら、早急に司法書士へ相談し抵当権抹消登記の手続きをしてください。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は司法書士と提携しており、抵当権抹消登記からサポートが可能です。

「手続きがわからない」「時間がない」という方も、安心して手続きをお任せいただけますので、お気軽にご相談ください。

新たな融資を受けられない

新しくローンを組む時に不動産登記簿に抵当権が残っていると、ローンを利用できない場合があります。

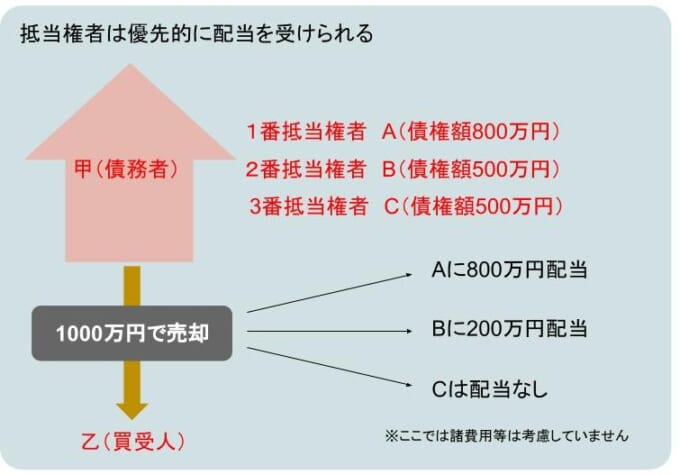

抵当権には順位があり、万が一ローンが返済できなくなった場合、不動産が売却された代金から、第1順位の抵当権者が他の抵当権者よりも優先して債権を回収できる仕組みになっています。

通常、住宅ローンは抵当権を第1順位で設定することが求められるため、抵当権の登記が残っている場合は、抵当権の登記を抹消するか、住宅ローンの抵当権を第1順位に変更できなければ住宅ローンの利用が困難になります。

通常、住宅ローンは抵当権を第1順位で設定することが求められるため、抵当権の登記が残っている場合は、抵当権の登記を抹消するか、住宅ローンの抵当権を第1順位に変更できなければ住宅ローンの利用が困難になります。

登記簿上に抵当権が残っている不動産は、金融機関にとって完済の事実確認に時間がかかるうえ優先順位が下がる可能性もあるため、新たな融資をしにくいのです。

なお、住宅ローンを返済中で抵当権が付いている状態でも、家を売却することは可能です。

詳しくは以下の記事で解説しているので、併せて参考にしてください。

相続手続きに時間がかかる

不動産相続時に抵当権登記が残っていると、抹消のための手続きが煩雑になり時間がかかってしまいます。

相続が発生した不動産の抵当権を抹消するには、先に相続登記で所有権を移転させてから行う必要があるからです。

もし相続人が複数いる場合は、抵当権抹消登記の手続きを相続人全員で協力して進める必要があるため、連絡調整だけでも大きな負担になります。

相続人同士の関係が良好でない場合、手続きが長期化する恐れもあるでしょう。

相続手続きと抵当権抹消登記を同時に進めることになれば、通常の相続手続きよりも多くの時間と手間がかかります。

相続人に余計な負担をかけないためにも、生前のうちに抵当権抹消登記を完了させておくべきです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は司法書士や弁護士などの専門家とも連携しているため、相続手続きから売却まで一手にサポートできます。

相続した不動産に抵当権が設定されており、手続きにお悩みの方は、ぜひご相談ください。

書類の有効期限が切れて再発行の手間がかかる

住宅ローン完済時に金融機関から送られてくる抵当権抹消登記の必要書類の有効期限が切れると、再発行の手続きに手間がかかります。

金融機関の登記事項証明書の有効期限は発行から3か月以内です。

また、委任状等に記載されている保証会社の代表取締役に変更があった場合には、書類の差し替えが必要になります。

書類の再発行を依頼すると、数週間程度かかるうえ、金融機関の店舗まで出向いて書類を受領しなければなりません。

平日日中に何度も窓口へ足を運ぶのは、仕事をしている方にとって大きな負担でしょう。

さらに金融機関が合併していた場合は手続きがいっそう煩雑になり、不動産を売却したいタイミングで抵当権抹消登記が進められないリスクがあります。

金融機関の名称や組織が変わっていると、どこに書類を請求すればよいのか調べるだけでも時間がかかってしまうからです。

書類の有効期限切れや紛失、金融機関の変更といったトラブルを避けるため、完済後はすぐに抵当権抹消登記の手続きを進めましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

抵当権抹消登記を自分で行う場合の手続きの流れ

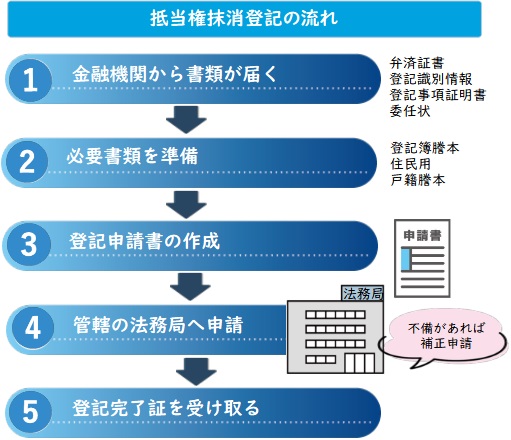

抵当権抹消登記の手続きは、不動産所在地を管轄する法務局で行います。

しかし、どこの法務局でどのように手続きをしたらよいのかがわからずにお悩みの方もいるでしょう。

そこでここでは、抵当権抹消登記を自分で行う場合の手続きの流れを解説します。

必要書類を用意する

まず、抵当権の抹消登記手続きに必要な書類を用意し、必要事項を記入します。

各書類の一覧と入手先は以下の通りです。

| 書類名 | 入手先 |

|---|---|

| 登記識別情報または登記済証(抵当権設定契約書に「登記済」の押印がされたもの ) | 金融機関が保管しており、完済後に返却される |

| 登記原因証明情報(弁済証書または解除証書) | 金融機関から郵送または窓口で交付される |

| 委任状 | 金融機関から登記手続き用として送付される |

| 金融機関の資格証明書 | 金融機関が発行(必要な場合のみ添付) |

| 登記申請書 | 法務局のホームページからダウンロードまたは窓口で入手 |

参照元:法務局「抵当権の抹消の登記の申請に必要な書類とその入手先等」

登記申請書以外はローン完済時に金融機関から送付されてきます。

弁済証書とは、ローン完済を証明する書類で、「抵当権解除証書」、「放棄証書」とも呼ばれます。

また、抵当権設定契約証書に契約解除の旨が記載され、弁済証書の役割を兼ねることがあります。

また、抵当権の抹消登記は原則、抵当権者(金融機関)と所有者との共同申請が必要ですが、所有者へ登記手続きを委任する「委任状」が送付されてくることが一般的です。

管轄の法務局を確認する

不動産の所在地によって管轄する法務局が異なるため、まずは手続きを行う管轄の法務局を調べましょう。

管轄の法務局は法務局のホームページ(管轄のご案内)で確認が可能です。

土地と建物が別の場所にまたがっている場合や、複数の不動産がある場合には、それぞれの所在地を管轄する法務局で手続きを行う必要があります。

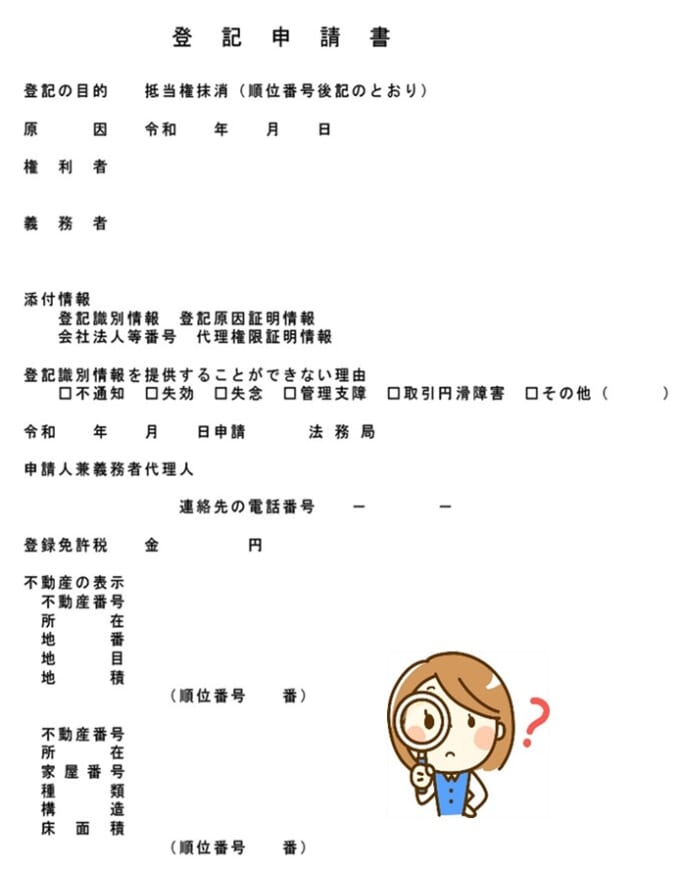

登記申請書を作成する

次に登記申請書を作成します。

抵当権抹消登記申請書の様式と記載例は、法務局のホームページからダウンロードできるので、必要事項を記載しましょう。

【登記申請書に記載する項】

- 登記の目的:「抵当権抹消」と記載し、抹消する「抵当権の順位番号」を記載

- 原因:抵当権が消滅した日付と理由(例:「令和○年○月○日解除」)を記載

- 権利者(抵当権設定者):不動産所有者の住所と氏名(登記簿上の記載と同一)

- 義務者(抵当権者)金融機関の住所、名称、会社法人等番号、代表者氏名を記載

- 添付情報:提出する書類(登記識別情報、登記原因証明情報、会社法人等番号、代理権限証明情報)を列記

- 申請日と申請先:登記申請する年月日、管轄の法務局名を記載

- 申請人兼義務者代理人:申請人(所有者)の住所・氏名を記載し、押印(連絡先電話番号も記入)

- 登録免許税:不動産1件につき1,000円を記載

- 不動産の表示:登記事項証明書の記載どおりに、土地・建物の情報を記載

登記申請書はA4用紙(縦置き・横書き)を使用し、左とじで提出してください。

複数枚にわたる場合は、各用紙のつづり目に契印が必要です。

参照元:法務省民事局(令和6年4月版)「住宅ローンを完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続きのご案内)」

必要書類と登記申請書を管轄の法務局へ提出する

登記申請書が作成できたら、自身で収集した書類、金融機関から送付された書類など必要書類を揃えて法務局へ提出します。

申請方法は以下の3つです。

- 窓口での申請

- 郵送での申請:封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、書留郵便で送付

- オンライン申請 ※マイナンバーカードを持っている場合

書き方が分からない場合や不安がある場合は、担当者が不備や誤りを教えてくれるため、窓口申請がおすすめです。

登記相談の事前予約をしておくと申請書類のチェックをしてもらえます。

オンラインの場合、申請受付から2日以内に書類を送付するか、登記所に提出する必要がある点に注意しましょう。

なお、申請の際には、登録免許税を納める必要があります(金額や納付方法は後述の「登録免許税」で解説します)。

登記完了書類を受け取る

法務局にて提出した申請書や書類などの審査が行われ、問題が無ければ登記完了証が発行されます。

【抵当権抹消登記後の登記簿記載例】

登記完了証の受け取り方法は以下の2種類です。

- 法務局の窓口

- 郵送

窓口で受領する際には、申請書作成に際して使用した印鑑が必要になるので忘れずに持参するようにしましょう。

郵送により受領する場合は、宛名を記載した返信用封筒と書留郵便料分の郵便切手を、登記申請書とともに提出しておく必要があります。

登記完了証を受領したら、抵当権が正しく抹消されているか登記情報提供サービスなどで確認しましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合の手続きの流れ

自分で抹消の手続きができない場合には司法書士に依頼することになります。

まずは司法書士事務所に問い合わせて、抵当権抹消登記手続きの見積もりを取得し、依頼先を選びましょう。

まずは司法書士事務所に問い合わせて、抵当権抹消登記手続きの見積もりを取得し、依頼先を選びましょう。

手続きは以下の流れで進めます。

- 司法書士事務所へ相談・依頼する

- 金融機関から受け取った書類を司法書士に渡す(委任状含む)

- 司法書士への委任状に署名・押印する

- 司法書士が法務局へ登記申請する

- 登記完了後に完了書類を受け取る

司法書士に手続きを依頼する際には委任状が必要ですが、司法書士がフォーマットを用意してくれるため、依頼者は必要事項を記載するだけです。

委任状と必要書類を渡した後は、司法書士が抵当権抹消の手続きをすべて代行してくれます。

登記申請から1週間から10日程度で登記が完了したら、司法書士から登記完了証や登記簿謄本などの書類を受け取り、手続きは完了です。

ただし、不動産が共有名義の場合、名義人全員の委任状が必要になる場合があります。

委任状の記載に誤りがあると手続きが完了しない可能性があるため、司法書士の指示に従って正確に記入してください。

また、金融機関が合併していたり、ローン完済から時間が経過していたりするケースでは、手続きが複雑化するため、司法書士へ依頼するほうが安心です(司法書士報酬については後述します)。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

抵当権抹消登記の手続きにかかる4つの費用

ここでは、抵当権抹消登記にかかる主な費用を4つに分けて詳しく解説します。

登録免許税

登録免許税は、抵当権抹消登記を申請する際にかかる税金です。 必要な金額分の収入印紙を購入し、登記申請書に貼り付ける形で法務局へ納めます。

必要な金額分の収入印紙を購入し、登記申請書に貼り付ける形で法務局へ納めます。

ひとつの不動産につき1,000円が課されるため、土地と建物にそれぞれ抵当権が設定されている一戸建て住宅の場合、土地と建物の2件となり、合計で2,000円の登録免許税が必要です。

土地が複数の筆に分かれている場合や、マンションの敷地権が複数の土地にまたがっている場合も、それぞれが1件と数えられ、その数に応じて登録免許税が課されます。

事前調査費用

事前調査費用とは、抵当権抹消登記を行う不動産の登記内容を事前に確認するために発生する費用です。

法務局で登記事項証明書を取得するか、法務局が提供する「登記情報提供サービス」を利用するかによって金額が異なります。

- 登記事項証明書を法務局窓口で取得する場合:土地1筆あたり600円

- 登記事項証明書をインターネットで請求する場合:土地1筆あたり500円

- 登記情報提供サービスで確認する場合:土地1筆あたり332円

参照元:法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」

古い登記簿謄本などが残っている場合でも、最新の内容を確認してください。

ご自身で手続きをする場合は、登記簿上の情報と現在の状況に差異がないか確認しましょう。

なお、登記事項証明書の見方は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

事後謄本取得費用

事後謄本取得費用とは、抵当権抹消登記が完了した後、登記が正しく抹消されたかどうかを確認するために、再度登記事項証明書を取得する費用のことです。

事前調査費用と同様、取得方法によって金額が変わります。

- 法務局の窓口で取得する場合:600円/1筆

- オンラインで請求・送付する場合:520円/1筆

- オンラインで請求・窓口で受け取る場合:1筆あたり490円

- 登記情報提供サービスを利用する場合:331円/1筆

オンラインや登記情報提供サービスで請求すると、窓口で取得するよりも費用を抑えられるのでおすすめです。

参照元:登記情報提供サービス「よくあるご質問(費用・料金)」

司法書士報酬

抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼する場合、その専門的な業務に対して報酬が発生します。

報酬の相場は、一般的に不動産1件につき10,000円から30,000円程度です。

ただし、登記簿上の住所や氏名変更が必要なケースや、金融機関の合併、または不動産所有者の相続登記が必要なケースなど、手続きが複雑化するほど司法書士への報酬は高くなる傾向があります。

もし、不動産の売却を目的として抵当権抹消登記手続きを進めようとしているなら、まずは、そのままの状態で専門の買取業者AlbaLink(アルバリンク)までご相談ください。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は司法書士と提携しているため、抵当権抹消登記から不動産の売却まで、一貫したサポートが可能です。

複雑な手続きはすべてお任せいただけますので、司法書士の手間や費用をかけずに抵当権付きの不動産を売却したい方は、ぜひ弊社にご相談ください。

抵当権抹消登記を行う際に押さえておきたい3つの注意点

抵当権抹消登記の手続きを長年放置していた場合や、相続した不動産であった場合、手続きがより複雑になる場合があります。

特に、自分で抹消登記を申請しようと考えているなら、これから解説する3つの注意点を必ず確認し、手続きが頓挫するリスクを避けてください。

登記簿上の住所・氏名が変わっている場合は変更する必要がある

登記簿上の住所や氏名が変わっている場合は、抵当権抹消登記をする前に、所有者の変更登記を済ませておく必要があります。

抵当権抹消登記は、現在の不動産所有者と金融機関が共同で申請します。

その際に、申請書に記載する所有者の情報が、現在の登記簿に記載された所有者の住所や氏名と一字一句一致していなければなりません。

例えば、結婚による氏名の変更、引っ越しによる住所の変更があった場合、抵当権抹消登記の申請を法務局に提出しても、登記簿上の情報と申請書の情報が異なると、所有者本人であると認めてもらえず、抵当権抹消登記の申請は受理されません。

変更事項がある場合は、抵当権抹消登記を申請する前に、必ず以下の変更登記を行ってください。

| 登記の内容 | 発生の原因 | 必要書類と取得先 |

|---|---|---|

| 住所変更登記 | ・引っ越し ・住所表示の実施 ・名地番の変更 | ・住所変更登記申請書(法務局ホームページ) ・住民票または戸籍の附票(住所地の市区町村役場) |

| 氏名変更登記 | ・結婚・離婚 ・養子縁組 | ・登記申請書(法務局ホームページ) ・戸籍謄本(本籍地の市区町村役場) ・本籍が記載された住民票(住所地の市区町村役場) |

参照元:法務局「住所の変更登記の申請に必要な書類とその入手先等」

参照元:法務局「氏名の変更登記の申請に必要な書類とその入手先等」

書類収集や手続きは司法書士に依頼することも可能ですが、その場合は別途費用がかかります(抵当権抹消登記費用に加え8,000~20,000円程度)。

なお、2026年4月1日からは、不動産の所有者に住所・氏名変更があった場合の2年以内の変更登記が義務付けられます。

不動産売却を急がない場合でも、変更登記は済ませておきましょう。

抵当権者の金融機関が吸収合併されていたら手続きが複雑になる

抵当権者である金融機関が、住宅ローン完済前や完済後に、他の銀行に吸収合併されている場合、抵当権抹消登記の手続きが非常に複雑になります。

抵当権の権利自体が消滅しているかどうか(完済したかどうか)と、合併により金融機関の名称が変わったタイミングの前後によって手続きが異なるため、手順を誤らないよう注意しましょう。

抵当権が消滅した後に合併した場合

住宅ローンを完済し抵当権が消滅した後に金融機関が合併したケースでは、承継会社(合併後に存続している金融機関)を登記義務者として、抵当権抹消登記を申請します。

抵当権自体は完済した時点で消滅しているので、合併した存続会社(新しい銀行)は「抵当権抹消登記を行う義務」しか引き継いでいないため、抵当権を新しい銀行へ移す手続きなどは必要ありません。

合併後に抵当権が消滅した場合

金融機関の合併の日よりも、住宅ローンを完済した日が後だった場合は、抵当権抹消登記の前に「合併を原因とする抵当権移転登記」を申請しなければなりません。

抵当権の権利自体が合併後の存続会社へ移転しているため、以下の2つの登記が必要です。

- 抵当権移転登記を行う(ローンの抵当権を新しい銀行へ移す)

- 抵当権抹消登記を行う

この移転登記には、合併を証明する書類が必要となり、高度な専門知識を要します。

完済日と合併日の前後を確認するだけでも手間がかかるうえ、もし間違った手続きで申請をしてしまうと、法務局から補正(修正)や取り下げを要請されるリスクがあるため、司法書士へ依頼することがおすすめです。

不動産所有者が亡くなったときには相続登記が必要

抵当権抹消登記をしないまま不動産所有者が亡くなった場合も、状況によっては先に相続登記が必要です。

相続登記が必要かどうかは、金融機関の合併と同様、「抵当権が消滅した時期(完済時期)」と「所有者が死亡した時期」の前後で判断が分かれます。

| 完済時期と死亡時期の関係 | 相続登記の要否 | 抵当権抹消登記の登記権利者 |

|---|---|---|

| 所有者が「亡くなる前」に完済 | 原則、不要 | 亡くなった方(被相続人) |

| 所有者が「亡くなった後」に完済 | 必要 | 相続人全員または遺産分割を受けた相続人 |

例えば、住宅ローンの「団体信用生命保険(団信)」の死亡保険金でローンが完済された場合は、「亡くなった後に完済」に該当します。

「亡くなった後に完済」のパターンでは、抵当権を抹消する前に相続登記を行い、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更しなければなりません。

遺産分割協議がまとまっていなければ、法定相続分どおりの共同相続人全員名義の登記が必要となり、手続きがさらに煩雑になります。

もし、この不動産の売却が前提で、相続登記や抵当権抹消の複雑な手続きで時間をかけたくないのであれば、訳あり物件専門の買取業者AlbaLink(アルバリンク)にすべてお任せください。

AlbaLink(アルバリンク)であれば、相続登記や抵当権抹消登記が済んでいない状態の不動産でも、そのままの状況で買い取れます。

煩雑な手続きは当社の司法書士が対応するので、お客様の手間は一切かかりません。

手続きの複雑さで売却を諦める必要は一切ありません。ぜひ一度、AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。

手続きの複雑さで売却を諦める必要は一切ありません。ぜひ一度、AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。

まとめ

住宅ローンを完済しても抵当権抹消登記が済んでいなければ、不動産を売却することも、新たなローンを組むことも困難になる場合があります。

ローン完済時に登記するのが基本ですが、手続きが遅れるとタイミングを逃すと、相続の発生や金融機関の合併などにより、手続きが一層困難になるため放置は禁物です。

手続きを抜け漏れ・遅延なく進めるためには、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。

なお、抵当権を抹消した家を売却したいとお考えなら、ぜひ弊社AlbaLink(アルバリンク)へお気軽にご相談ください。

弊社は全国の不動産を積極的に買い取っている専門の買取業者であり、過去にはフジテレビの「newsイット!」でも訳アリ物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

たとえ築年数が古く買い手の見つからない不動産であっても、弊社なら問題なくスピーディーに買い取ることが可能です。

抵当権を抹消しても売却できない、できる限り早く家を手放して現金化したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら