不動産の共有・共有持分とは?

不動産の共有とは、複数の人が共同で土地や建物、マンションを所有している状態です。

土地、戸建て、アパート、マンション、駐車場など、あらゆる不動産が共有になる可能性があります。

共有状態になると、それぞれの共有者には「共有持分権」という割合的な権利が認められます。

共有持分とは、不動産を複数名で所有しているときに、それぞれの所有者が持っている所有権の割合のことです。

共有不動産になる原因(具体例付き)

不動産を複数人で所有することになる主な原因は、以下のとおりです。

- 夫婦でペアローンを組んでマイホームを購入した

- 親子で資金を出し合って二世帯住宅を建てた

- 親が亡くなったときに兄弟などで不動産を相続した

たとえば夫婦でペアローンを組んで家を購入したときには、それぞれが出した資金の割合に応じて不動産を共有名義にする必要があります。

親子で資金を出し合って二世帯住宅を建てたときも同様です。

また亡くなった親の財産に不動産が含まれているときに、とりあえず兄弟など複数人の名義で相続してしまい、共有名義になることがあります。

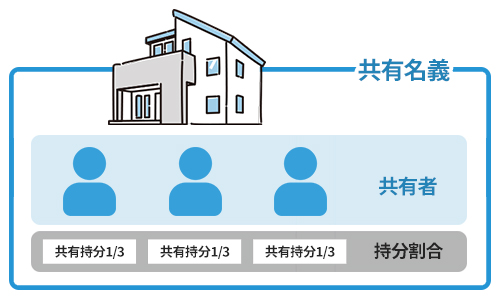

共有不動産では各共有持分権者にできることは限られてしまう

持分権は完全な権利ではなく、あくまで不動産に対する部分的な権利です。

それぞれの共有持分権者ができることには制限があります。

以下で行為の種類ごとにどのような制限があるのかみてみましょう。

保存行為は単独でできる

共有物件を保存するための行為は各共有持分権者が単独でできます。

たとえば不法占拠者への妨害排除請求などです。

管理行為は過半数の同意が必要

物件を管理する行為は共有持分の価格に従いその過半数の持分権者による同意が必要です。

たとえば短期間の賃貸借や不動産の価値を積極的に高めるリノベーションなどが該当します。

処分行為(売却)は全員の合意が必要

物件全体に抵当権を設定したり売却したりする処分、変更行為には共有持分権者全員の合意が必要です。

共有不動産を売却するには、他の共有者と話し合って全員で合意して進めなければなりません。

共有持分は自由に売却が可能

ここまで解説してきたように、共有名義の不動産に対して共有者ができる行為には一定の制限があります。

ただし、自分が持っている共有持分に関しては、自由に売却することが可能です。

共有持分は、それぞれの共有者の固有の権利だからです。

そのため民法第206条に基づき、共有持分を売却するときには他の共有者の同意はいりません。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

共有名義の不動産を売却する方法とメリットデメリット

共有不動産を売却する方法は複数あるので、それぞれのメリットやデメリット、向いている状況をご紹介します。

売却方法は以下の4つです。

それぞれ解説します。

他の共有者と協力して不動産全体を売却する

1つ目は、他の共有者全員と合意して不動産全体を売る方法です。

持分権者の1人を代表者とし、他の共有者は「委任状」を作成して具体的な売却活動は代表者に任せることもできます。

共有とはいえ、不動産全体を共有者全員で協力して売却するのであれば通常の不動産売買と変わりません。

そのため、一般的な相場価格で売却可能です。

ただし、売却代金については、経費を差し引いたうえで「持分割合」に応じて分配する必要があります。

また、共有者全員の同意がないと売却は不可能な点も押さえておく必要があります。

「他の共有者との関係が円満で売却活動に関して足並みを揃えられる」人には、共有不動産全体の売却がおすすめです。

他の共有者に共有持分を買い取ってもらう

2つ目は、他の共有持分権者に自身の共有持分を買い取ってもらう方法です。

前述のように、共有不動産は共有者全員の同意がないと売却できません。

しかし共有持分だけなら、ほかの共有者の同意がなくても売却が可能です。

そのため、他の共有者がどうしても共有不動産に住み続けたいなどの理由があれば、共有持分を高く買い取ってもらえる可能性があります。

ただし、あなたが提示した売却条件に他の共有者が納得しないと売買は成立しません。

「他の共有者に特別な事情または資金的な余裕があり、共有持分の買取に応じてくれる」人に向いている売却方法です。

共有名義の土地を持分割合によって分筆し、売却する

土地を共有にしている場合、持分割合に応じて「分筆」できる可能性があります。

分筆すると土地は各共有持分権者が分筆後の土地について完全な所有権を得られるので、他の共有者の同意がなくても自分の意思で売却できます。

ただし、土地の所在エリアによっては法令上分筆が制限されることがあります。

また、建物の分筆はできない点にも注意しなければなりません。

さらに、分筆によって土地の価値が下がる可能性もあります。

また無計画に分筆すると、接道や間口が取れずに建物の再建築が困難になりますし、建蔽率や容積率が不足して建築基準法違反になってしまう可能性もあります。

適法に分筆することが可能かどうかは、不動産業者に相談しましょう。

共有名義の土地を分筆してから売却する方法は、土地の面積が広大であり、法令や条例などの制限があっても問題ない人に向いています。

自分の共有持分を買取業者へ売却する

共有持分のみを、買取専門の不動産会社(共有持分買取業者)へ売却する方法です。

前述したとおり、それぞれの共有持分権者はできることが限られますが、自身の共有持分のみであれば他の共有者の同意なく売却できます。

共有持分買取業者に共有持分を売却するメリット

共有持分買取業者に共有持分を売却するメリットは以下の3点

- 面倒なく共有関係を解消できる

- すぐに現金化できる

- 他の共有者の同意が不要

1つ目のメリットは「面倒なく共有関係を解消できる」ことです。

共有状態の不動産は他の共有者の同意がないと自由に処分することも活用することもできません。

共有者同士で不動産の管理などをめぐってトラブルになることもあります。

そこで、共有持分買取業者に共有持分を買い取ってもらえば共有者間の揉め事から抜け出すことができ、将来起こりえるトラブルからも解放されます。

2つ目のメリットは「すぐに現金化できる」ことです。

一般的な不動産仲介会社であれば、売却活動を始めてから買い手が見つかるまで、現金化することができません。

共有持分買取業者は、条件さえ合致すればすぐに売却成立となり、査定完了から即日で売却代金を振り込むことが可能です。

3つ目のメリットは「他の共有者の同意が不要」な点です。

前述の通り、不動産全体の売却をしたい場合、他の共有持分権者による同意が必要ですが、自身の共有持分は他の共有者の同意なく売却することができます。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で査定を依頼

共有持分買取業者に共有持分を売却するデメリット

一般市場で不動産全体を売却するより買取価格が低くなってしまうことがほとんどです。

共有者との関係が良好でない場合は、共有者からの同意を得ることが難しく、共有持分買取業者がその不動産を自由に活用できないことなどが要因です。

共有持分売却はこんな人におすすめ

- 他の共有者との話し合いが難しい人

- 他の共有者が不動産全体の売却に合意しない人

- 他の共有者と関わりたくない人

- 他の共有者に知らせないで売りたい人

カンタン1分査定

共有不動産を売却するときの必要書類と取得方法

共有不動産を売却する際の一般的な必要書類と取得方法をご紹介します。共有不動産全体を売却する場合も、持分のみの売却でも必要書類は同じです。

| 書類の名称 | 取得方法 | 必須書類かどうか |

|---|---|---|

| 身分証明書(共有者全員) | 各自で保管 | 必須 |

| 実印(共有者全員) | 各自で保管 | 必須 |

| 印鑑証明書(共有者全員) | 住民登録している役所で取得 | 必須 |

| 住民票(共有者全員) | 住民登録している役所で取得 | 登記上の住所と現住所が異なる場合必須 |

| 登記事項証明書 | 法務局で入手する | 必須でない |

| 固定資産評価証明書 | 物件の所在地の役所で入手する | 必須でない |

| 地積測量図 | 土地を管轄する法務局へ申請する | 土地のみの場合 |

| 境界確認書 | 隣地所有者と境界確認した際に作成される | 土地のみの場合 |

| 登記識別情報通知(権利証) | 不動産を取得した際に法務局が発行する | 必須 |

登記識別情報通知(権利証)を紛失してしまった場合、別の手段により本人確認を行う必要があります。

具体的に、司法書士に「本人確認情報」を作成してもらう場合は5~10万円程度の手数料がかかります。

その他書類も、用意ができない場合、司法書士や不動産業者へ相談すれば、どうにかなる可能性があるので、お気軽にご相談ください。

共有不動産を売却する際にかかる費用と税金

共有不動産を売却する際には、以下のような費用がかかります。

それぞれ解説します。

不動産仲介手数料(全体売却で仲介を依頼した場合)

共有者が全員共同して不動産全体を売却する際には、通常不動産仲介会社へ売却活動を依頼します。

この際に仲介手数料が発生します。

専門の買取業者に持分のみを売却するのであれば、仲介手数料は不要です。

【仲介手数料早見表】

| 不動産の売買価格(税抜) | 仲介手数料(法律上の上限額) |

|---|---|

| 400万円超 | 不動産の売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |

| 200万円超~400万円以下 | 不動産の売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |

| 200万円以下 | 不動産の売買価格(税抜)×5%+消費税 |

上記は法律上の上限額ですが、多くの仲介会社は上限額を規定に設定しているので、上記金額を請求されるケースが多いと考えましょう。

各種書類の取り寄せ費用

住民票や印鑑証明書、登記事項証明書などの各種書類を取り寄せる必要があります。

主な必要書類の取り寄せ費用は以下の通りです。

| 各種書類 | 取り寄せ費用 |

|---|---|

| 住民票 | 300円 |

| 印鑑証明書 | 300円 |

| 登記事項証明書 | 600円(窓口請求)500円(オンライン請求・送付)480円(オンライン請求・窓口受取) |

実際には、不動産業者や司法書士に指示されたものを取り寄せるだけですが、法務局や役所に行かなければならないので面倒です。

司法書士に頼めば、書類の取り寄せを代行してくれる場合もあります。

印紙税

印紙税は売買契約書などの課税文書に課される税金であり、契約書に収入印紙を貼る形で納めます。

税額は、以下の表のように売買代金額によって変わります。

| 売却代金の金額 | 印紙代 |

|---|---|

| 50万円~100万円 | 500円 |

| 100万円~500万円 | 1,000円 |

| 500万円~1,000万円 | 5,000円 |

| 1,000万円~5,000万円 | 10,000円 |

登録免許税

登録免許税は、不動産の登記を行うときに課される税金です。

もし売却する共有名義の不動産に抵当権が設定されているときには、抵当権を抹消するための登録免許税がかかります。

抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。

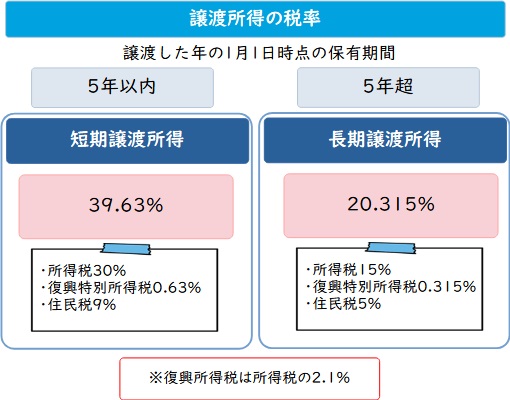

譲渡所得税

共有名義の不動産を売却して(譲渡所得)利益が発生したときには、譲渡所得税と呼ばれる税金が課されます。

譲渡所得は、以下の計算式で算出可能です。

取得費は不動産購入時にかかった費用、譲渡費用は不動産売却時にかかった費用です。

また、譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって以下のように異なります。

たとえば譲渡所得が1,000万円、不動産の所有期間が10年のときには、以下の譲渡所得税を納める必要があります。

譲渡所得が発生したら確定申告が必要

不動産を売却して譲渡所得が発生したら、売却した翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告をして譲渡所得税を納める必要があります。

共有名義の不動産を売却するときには、各共有者がそれぞれ個別に確定申告を行わなければならない点に注意しましょう。

各共有者の持分に応じて、譲渡所得を案分する必要があるからです。

なお、自身の共有持分のみを売却して譲渡所得が発生したときには、自分だけが確定申告を行う必要があります。

カンタン1分査定

共有持分の売却で起こり得るトラブル事例4選

共有持分を売却するときには、以下のようなトラブルに見舞われる恐れがあるため、注意が必要です。

それぞれのトラブル事例について、詳しく解説します。

贈与税が課される

共有持分をほかの共有者に相場よりも著しく安い価格で売却すると、「みなし贈与」と見なされて、共有持分を取得した側に贈与税が課される恐れがあります。

贈与税の課税を避けたいのなら、共有持分を適正価格で売却することがポイントです。

共有持分の適正価格がいくらかわからないときには、不動産会社に相談することをおすすめします。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分の買取に強い専門の買取業者です。

査定は無料で行っておりますので、共有持分の適正な売却価格が知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

>>【共有持分の適正売却価格がわかる!】無料の買取査定を依頼する

家賃を請求される

前述のように、共有持分は他の共有者の同意がなくても自由に売却できます。

そのため、共有者のひとりがいつの間にか第三者に売却していたという事態も十分に起こり得るところです。

しかし共有持分を持っている方には、共有名義の不動産に住んでいる人に対して自分の持分に応じた家賃を請求する権利があります。

したがって、共有持分を取得した見ず知らずの第三者から家賃を請求されるリスクがあることは押さえておきたいところです。

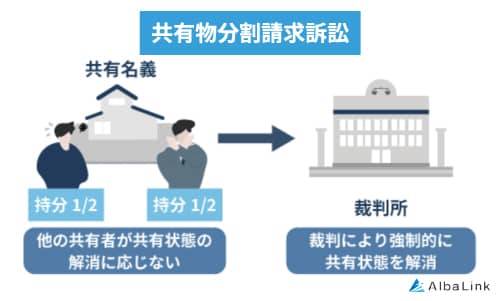

共有物分割請求を起こされる

共有持分を取得した第三者から、共有物分割請求を起こされるリスクもあります。

共有物分割請求とは、共有名義不動産の共有状態の解消を求める手続きです。

もしほかの共有者から共有物分割を請求されたときには、共有状態を解消するための話し合いを行わなければなりません。

話し合いがまとまらなかったら、裁判沙汰になることもあります。

判決によっては共有名義の不動産を売却し、その売却金額を持分割合に応じて分けるように命じられることがある点に注意が必要です。

共有者間の関係が悪化する

共有者間の関係が悪化する恐れがある点も、共有持分を売却するリスクです。

たとえば共有者のひとりが見ず知らずの第三者に共有持分を売却すると、残された共有者はその方と不動産を共有しなければなりません。

前述にように、新たな共有者から共有物分割請求を起こされることもあります。

もし新たな共有者との間にトラブルが発生したら、ほかの共有者は共有持分を売却した方に対して良い思いは抱かないでしょう。

共有持分の売却は、共有者との人間関係に悪影響を及ぼす可能性がある点に注意が必要です。

不動産の共有を回避する方法3選

共有者全員の同意がないと売却ができないなど、共有不動産にはリスクしかありません。

共有不動産にまつわるトラブルを未然に避けたいのなら、以下の方法で共有状態にならないように意識することが大切です。

それぞれの回避方法について、詳しく解説していきます。

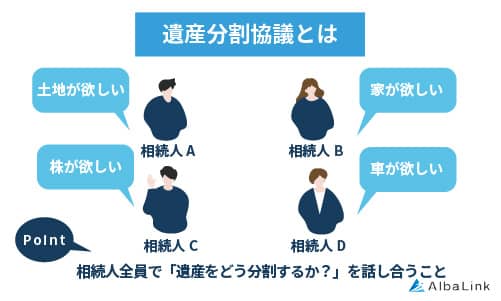

遺産分割協議で単独名義での相続にする

被相続人の遺産のなかに不動産が含まれているときには、ほかの相続人と遺産分割協議を行って単独名義で相続することをおすすめします。

初めから単独名義の不動産にしてしまえば、共有名義ならではのリスクに見舞われる心配がなくなるからです。

たとえば、土地と建物を長男が、車や株式などそのほかの遺産を次男が相続するといった形です。

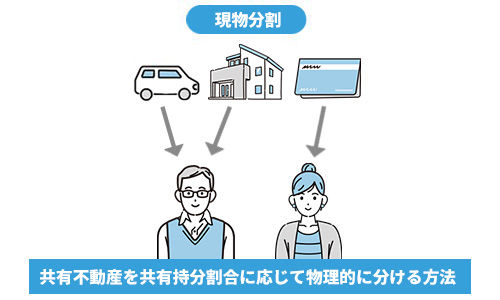

このように、不動産などの遺産をそのまま受け継ぐ相続方法を「現物分割」といいます。

共有物分割をして共有名義を解消する

すでに不動産を共有状態にしてしまっているときには、ほかの共有者へ共有物分割を請求して共有名義を解消する方法があります。

共有物分割請求とは、その名のとおり、複数人で共有している不動産などの共有状態を解消する手続きです。

ひとりの共有者から共有物分割請求がなされたとき、ほかの共有者は共有名義の解消へ向けた話し合いを行う必要があります。

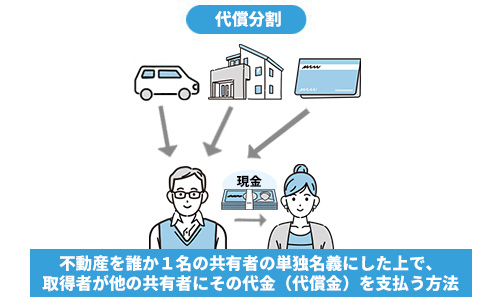

共有物を分割する方法には、前述の現物分割のほかに、「代償分割」と「換価分割」があります。

代償分割とは、共有者のひとりが不動産を単独名義にする代わりに、ほかの共有者へ持分相当の代償金を支払う方法です。

ただし、不動産を単独名義にする方に代償金を支払う経済力がなければ、この方法は実現んできません。

一方、換価分割とは共有不動産を売却したお金を共有者間で分け合う方法です。

不動産を売却する必要はありますが、その売却代金を共有者間で1円単位で分けられるので、もっとも公平な分割方法といえます。

自身の共有持分を専門の不動産買取業者に売却する

共有名義の解消へ向けてほかの共有者と足並みがそろわない、すでに揉めているなどのときには、自分の共有持分を専門の不動産買取業者に売却して共有名義から抜け出すのは選択肢のひとつです。

共有持分だけを購入しても不動産全体を自由に使えるようにはならないため、一般の個人の方を対象に売買取引を行っている仲介業者では基本的に取り扱ってはもらえません。

そのため、共有持分を売却したいのなら、専門の不動産買取業者に相談することをおすすめします。

専門の不動産買取業者は、共有持分の購入後、ほかの共有者とも交渉して共有持分を買い取り、完全所有権の不動産にしてから活用できるようにする独自のノウハウを持っています。

したがって、仲介業者では扱わないような共有持分でも、問題なくスピーディーに買い取ることができるのです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

あなたの共有持分をできる限り早く買い取らせていただきますので、とにかく早く共有状態から抜け出したいとお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

共有不動産を売却する方法は、以下の4つ。

- 他の共有者と協力して不動産全体を売却する

- 他の共有者に買い取ってもらう

- 土地を持分分割によって分筆し、売却する

- 共有持分買取業者へ売却する

他の共有者と話し合いができなかったり、可能な限り関わりたくない場合、自身の共有持分のみを売却することが現実的です。

弊社でも積極的な共有不動産の買取を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら