共有物分割請求とは共有不動産の共有状態解消を求める請求

共有物分割請求とは共有不動産の共有状態の解消を求める請求のことです。

共有不動産には様々な制約があり、共有者が自由に活用や売却ができません。

そのため、共有物分割請求により、共有状態を解消したいと考える共有者もいます。

この章では共有不動産をめぐる制約と、共有物分割請求の概要について解説します。

共有不動産には様々な制約がある

共有名義になっている不動産というのは、さまざまな制約を受けています。

そもそも共有状態というのは物理的に不動産を分ける形で権利を保有しているわけではなく、各共有者がそれぞれの持分に応じて不動産全体に対して権利を持っています。

その代わりに、各共有者は処分や管理について下記のような制約を受けており、自分勝手にすべての行為を行うことはできないのです。

| 行為の種類 | 合意が必要な共有者の数 |

|---|---|

| 変更(処分)行為 | 共有者全員の合意が必要 |

| 管理行為 | 共有者の持分価格の過半数でできる |

| 保存行為 | 各共有者が単独でできる |

参照元:民法第251条(共有物の変更)

参照元:民法第252条(共有物の管理)

こうした制約から解放されるには、共有状態を解消するしかありませんが、そのための方法の1つが共有物分割請求になります。

なお、共有不動産の制約については以下の記事も参考にしてください。

共有物分割請求により共有不動産の制約を解消できる

共有関係にあると、共有持分があったとしても、自由に活用することはできません。

また、他の共有者が共有不動産を占有しているのに賃料を支払ってくれないなどのトラブルも起こり得ます。

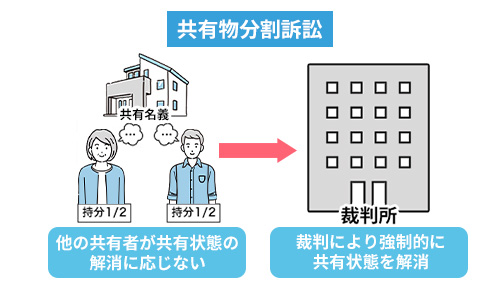

そのような場合にある共有者が他の共有者に対して「共有者分割請求」によって共有関係を解消したいと申し入れることがあります。

最初は共有者同士で話し合いで解決を試みることになりますが、話し合いで解決できない場合は「共有者分割請求訴訟」という訴訟に発展することになります。

では実際、共有関係を解消する具体的な手段はどのようなものがあるのか、そして、訴訟になった場合はどのような流れになっていくのかなどを確認してみましょう。

なお、共有名義の不動産で起こり得るトラブル事例は以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

共有物分割の3つの方法

共有物を分割し、共有状態を解消する方法には以下の3つがあります。

- 現物分割

- 代金分割(換価分割)

- 価格賠償(代償分割)

それぞれ解説します。

なお、共有物分割請求の方法については以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

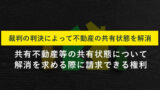

現物分割

現物分割は、共有不動産を共有持分割合に応じて物理的に分ける方法です。

物理的に分割する方法であるため、共有不動産が土地のみの場合でないと実行できない方法です。

なお、AとBが2分の1ずつ共有していた土地をいきなり分筆(土地を分けること)によりAとBそれぞれの単独名義にはにはできないため、いったん共有不動産が2つできることになります。

その後お互いに持分を交換する形でそれぞれの単独名義とします。

土地の分割方法について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

代金分割(換価分割)

代金分割(換価分割)とは、共有の不動産を第三者に売却してその代金を共有者の持分に応じて分配する方法です。

訴訟により代金分割の判決が出た場合、共有不動産は競売にかけられ、強制的に売却されることになります。

競売での売却価格は市場価格より3割程度安くなってしまいます。

そのため、共有物分割請求訴訟を起こした結果、競売になって不動産を失うことになっても構わない人以外は、安易に訴訟を起こすより、自身の持分のみ専門の買取業者に売却することをお勧めします。

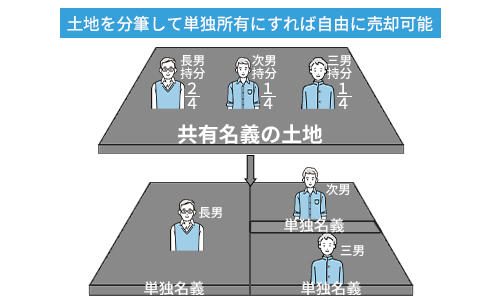

自分の共有持分のみなら、ほかの共有者の同意がなくても自由に売却できるためです。

専門の買取業者に持ち分を売却すれば訴訟を起こす手間も費用もかからず、不動産が競売にかけられることもなく、共有状態から抜け出せます。

弊社Albalinkにご依頼いただけば、平均1ヶ月程度で共有持分を買い取ることができます。

共有状態を解消したいけれど、訴訟を起こすのはリスクが大きいと感じる方は、ぜひ一度、訴訟を起こす前に弊社に無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしても、他の共有者に知られることはありませんのでご安心ください)。

>>【共有物分割請求なしで持分を高額売却】無料で買取査定を依頼する

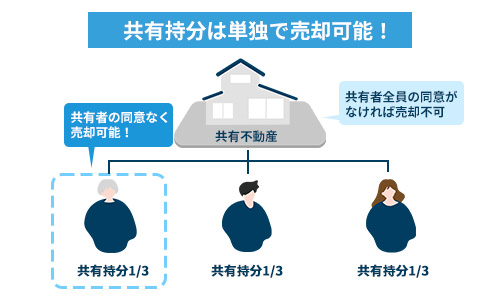

価格賠償(代償分割)

価格賠償(代償分割)とは、不動産を誰か1名の共有者の単独名義にした上で、不動産の取得者が他の共有者にその代金(代償金)を支払う方法です。

この方法は、共有者のうち1人が単独名義ので不動産の所有を希望している場合や、共有者の1人だけが売却に反対している場合に有効です。

ただし、不動産を取得する共有者に代償金を支払える財力ないと実行できません。

ですから、共有者に代償金の支払い能力がなく、売却も反対されている場合は、早めに自身の持分のみ専門の買取業者に売却してしまうことをお勧めします。

持分を専門の買取業者に売却してしまえば、他の共有者の意向に関わらず、共有関係から抜け出せます。

弊社Albalinkは利権に強い弁護士とも提携しているため、持分買取後の他の共有者との話し合いも問題なく対応できます。

他の共有者の反対にあい、共有関係から抜け出せずにお困りの場合は、ぜひ一度、下記無料買取査定フォームからお問い合わせください。

>>【共有物分割請求なしで持分を高額売却】無料で買取査定を依頼する

共有物分割請求訴訟の手続きの流れ

もし、上記いずれの分割方法を取るかについて、当事者同士の協議が整わなければ(合意できなければ)、裁判所に訴訟を申し立てることができます。

「協議が整わないとき」という前提がないと訴訟の提起はできません。

ただ、「協議が整わないとき」というのは必ずしも当事者が集まって話し合いをしてからでなければならないという意味ではなく、当事者に連絡を試みても連絡がつかない、話し合いに応じてもらえないなどの場合も含まれます。

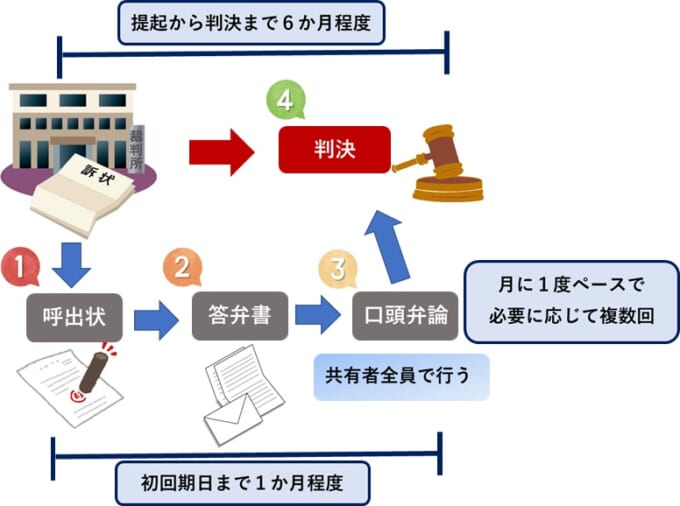

共有物分割請求訴訟の手続きの流れは以下の通りです。

- 地方裁判所に訴訟を申し出る

- 他の共有者に裁判所から呼出状が送付される

- 口頭弁論・答弁書を提出

- 裁判所から判決が出る

なお、離婚などの場合、話し合いで解決できない場合、訴訟の前に調停を起こすことが求められますが、共有物分割請求訴訟では調停は必要ありません。

裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です

話し合いで解決できない場合は、すぐに訴訟に移ることができます。

共有物分割請求訴訟の手順については以下の記事でも解説していますので、参考にしてください。

地方裁判所に訴訟を申し出る

訴えの内容に応じてそれを提出する裁判所が決まっており、不動産に関する訴えの場合は地方裁判所に「訴状」を提出します。

他の共有者に裁判所から呼出状が送付される

訴えが適切に提起された場合は「被告(訴えられた側)」となる人に対して「訴状」と期日(実際に裁判所で弁論などを行う日)が書かれた「呼出状」が送られます。

呼出状はハガキや普通郵便ではなく、「特別送達」という特殊な郵便物で配送され、配達時は手渡しで行われ、受取人は受取時に押印やサインを求められます。

そのため、訴訟を起こしたことが確実に他の共有者にも伝わることになります。

訴訟を起こすわけですから、他の共有者との関係性の悪化は免れない面もありますが、それでも礼儀として、呼出状が届く前に他の共有者に訴訟を起こした旨を伝えておくことをお勧めします。

口頭弁論・答弁書を提出

被告側は訴状の内容を確認し、それに反論などを行うために「答弁書」を提出します。

これらに基づいて実際の期日に両当事者が口頭弁論を行います。

口頭弁論

民事訴訟手続において、双方の当事者または訴訟代理人が、法廷で互いの意見や主張を述べること

なお、共有物分割請求の場合、共有者が多数おり、対立していない当事者であっても全員を巻き込んで原告または被告としなければなりません。

これを「固有必要的共同訴訟」といい、他の裁判とは異なる特徴です。

裁判所から判決が出る

口頭弁論を経て(和解が成立しなければ)裁判所から判決が出されますが、これも共有物分割請求には他の訴訟と異なる特徴があります。

それは、「裁判所が当事者の主張に拘束されず、当事者が主張していない分割方法を選択することができる」という点です。

そのため、訴訟を起こしても必ずしも希望した判決が出るとは限りません。

たとえば、現物分割による共有状態解消を希望していたのに、代金分割の判決が出て、共有名義の不動産が競売にかけられてしまうこともあり得るということです。

共有物分割請求訴訟は、自身の希望とは異なる判決が出る可能性があることを承知の上で起こすようにしましょう。

なお、判決に不服がある場合は控訴が可能です(詳しくは記事内の「共有物分割請求訴訟の控訴の条件と注意点」を参照ください)。

共有物分割請求訴訟の期間は一概には言えない

訴訟にかかる期間がどのくらいなのかというのはケースバイケースになりますので一概には言えません。

ただ、標準的、平均的な期間の目安はありますのでそちらを確認してみましょう。

訴えの提起~判決まで半年程度

訴えが提起されて当事者に訴状が送られ、初回期日が開かれるまで約1ヶ月程度、それ以降大体、期日というのは1ヶ月に一度のペースで入れられます。

スムーズに行けば1回の期日で終わることもありますが、案件によっては2、3回かかることもあります。

審理が終わってから判決言い渡しまでは案件にもよりますが2、3カ月程度になるため、訴状提出から判決が出るまで半年弱くらいが標準的期間です。

ただ、上記のように「裁判所から当事者の希望しない分割方法を言い渡される」こともあるため、それを避けるためになるべく早く和解できそうな方向性の提案を当事者がしてくるなど、1回で終わるパターンもあります。

競売になった場合の期間を含め8カ月~1年程度

もし、最終的に競売を命じられた場合、裁判所手続きの過程で半年強ほどの期間を要します。

よって、裁判自体の期間を含めたら全体として8カ月~1年弱となることが多いでしょう。

裁判は1回では終わらないこともある

裁判が何回かかるかというのはその案件の性質にもよります。

論点が複雑であるなど、当事者が主張や反論をすべきことが多い場合は1回では終わらずに2回、3回と期日を重ねなくてはならないこともあります。

裁判の回数が増えると当然判決までの期間も長くなり、半年以上かかることもあります。

そのため、共有状態の解消が目的であれば、時間と費用をかけて共有物分割請求訴訟を起こすより、自身の持分のみ専門の買取業者に売却してしまう方が早くて確実です。

専門の買取業者は持ち分を活用して利益を生み出すノウハウがあるため、持ち分のみであっても問題なくスムーズに買い取ってくれるからです(詳しくは記事内の「専門の買取業者に自身の持分を売却する」を参照ください)。

共有物分割訴訟の控訴の条件と注意点

共有物分割請求訴訟を起こし、裁判所の判決に不服がある場合、控訴が可能です。

ただ、控訴するためには控訴可能な条件と注意点があります。

それぞれ解説しますので、控訴を考えている方はこの章の内容を確認してから、控訴するかどうかを改めて判断してみてください。

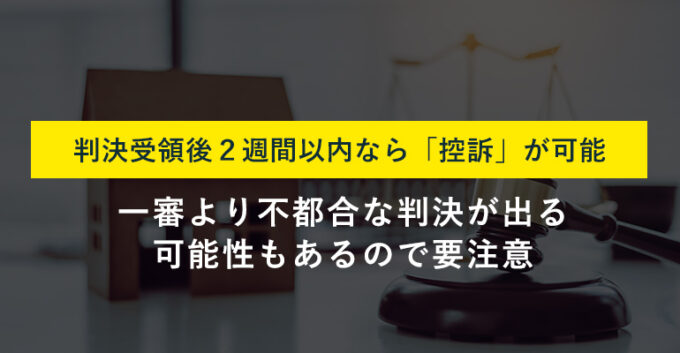

控訴するための2つの条件

共有物分割請求訴訟の控訴をするための条件は以下の2つです。

- 判決受領後2週間以内であること

- 他の共有者全員を被控訴人(控訴される人)とする必要がある

共有物分割請求訴訟の控訴は判決後、2週間以内に行わなくてはなりません。

参照元:民事訴訟法第281条(控訴をすることができる判決等)

そのため、控訴を考えている方は早めに決断するようにしましょう。

ただし、焦って控訴を決めるのもお勧めできません。

なぜなら、控訴をしたからといって必ずしも希望の判決がでるわけではないからです。

これについては、次項で詳しく解説します。

また、共有物分割請求訴訟は共有者全員を被告とする固有必要的共同訴訟となるとお伝えしましたが、控訴する際も、共有者全員を被控訴人としなくてはなりません。

控訴する際も、利害関係の有無に関わらず、共有者全員を巻き込んで行う必要があるということです。

控訴には控訴可能な期間と他の共有者全員を巻き込まなくてはならないという条件があることを頭に入れたうえで、次項の注意点も確認していただき、控訴するかどうかを慎重に判断してください。

控訴の結果一審より不利な判決が出る可能性がある

一般的に日本の民事訴訟では、「控訴審においては原審よりも控訴人の不利益となるような変更をする判決を出すことはできない」というルールがあります。

これを不利益変更禁止の原則といいます。

しかし共有物分割請求訴訟ではこの不利益変更禁止が適用されず、一審よりも控訴人に不利益な判決が出る場合があります。

つまり控訴をしたからといって、希望の判決が出るとは限らず、さらに自身に不利な判決が出てしまう恐れがあるということです。

ですから、判決結果にかかわらず、他の共有者と徹底的に裁判で争いたいという心理的動機が強い場合などを除いて、安易に控訴することはお勧めしません。

逆に、控訴をしてまで争いたい共有者がいるのであれば、自身の持分を専門の買取業者に売却し、共有状態から抜け出し、その共有者との関係を断ってしまうという手もあります。

その方が、時間も費用もかかりません。

弊社Albalinkは持分の買取を積極的に行っている専門の買取業者であり、ご依頼いただけば、1ヶ月程度で持分を買い取ることができます。

共有物分割請求訴訟の控訴を考えている方は一度冷静になり、持分の売却も検討してみてください。

いくらで買い取ってもらえるかを確認したいという方も歓迎ですので、お気軽に下記無料買取査定フォームよりお問い合わせください。

>>【共有物分割請求なしで持分を高額売却】無料で買取査定を依頼する

共有物分割請求訴訟の裁判費用

共有物分割請求訴訟を起こすためには、収入印紙代と弁護士への依頼費用がかかります。

それぞれ、どの程度費用がかかるか解説します。

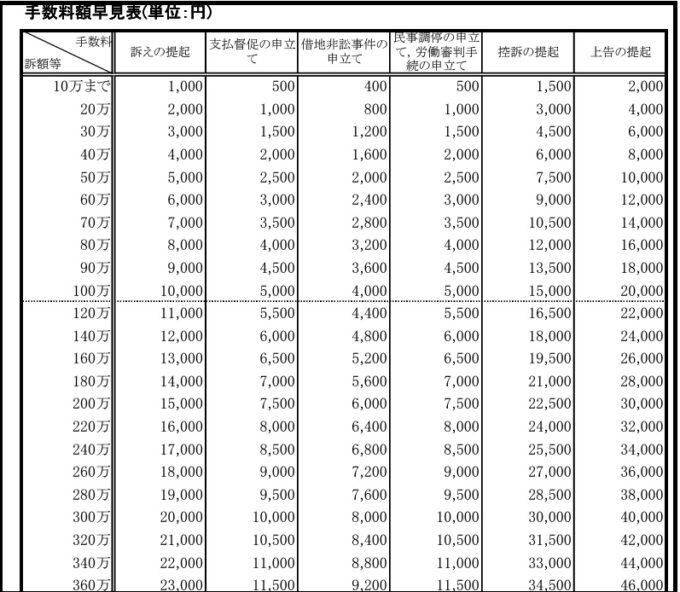

収入印紙代

民事訴訟を提起するには、提出する訴状に「収入印紙」を貼る必要があります。

いくらの印紙が必要かは、「訴額」によって下記のように決まってきます。

その訴訟で請求が全て認められた場合に原告が受ける経済的利益を金額に換算したもの

仮に訴額が100万円の場合、訴えを起こすのに1万円、控訴で1万5千円の収入印紙代がかかることになります。

なお、共有物分割請求の訴額は、「原告の共有持分の価額の3分の1」とされており、具体的な金額は固定資産税評価額を基準にしています。

固定資産税評価額は固定資産税の納税通知書に記載されている課税明細書を確認することで調べられます。

弁護士への依頼費用

訴訟を起こすには、弁護士への依頼費用も必要です。

依頼費用は弁護士事務所により違いはありますが、ある事務所の一例を挙げると、着手金30万円、成功報酬は経済的利益の5%(3000万円の経済的利益があったなら報酬は150万円)となっています。

経済的利益の算出をどのようにするのかなども確認する必要があるため、弁護士に依頼する前に費用の話はお互いにしっかりと文書で確認しておくことをおすすめします。

共有物分割請求以外の共有関係を解消する方法

ここまでお読みいただいた方ならおわかりのように、共有物分割請求は時間も費用もかかります。

そこでこの章では共有物分割請求以外の共有関係を解消する方法として、専門の買取業者に自身の持分を売却する方法をお伝えします。

共有関係の解消だけが目的ならば、共有物分割請求よりも、持分の売却の方が時間も費用もかからないためおすすめです。

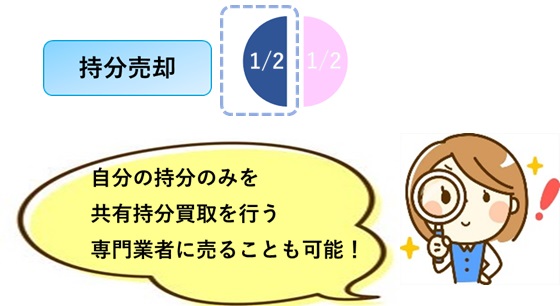

専門の買取業者に自身の持分を売却する

共有不動産は、その全部を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自身の持分のみならば、自由に売却可能です。

ですから、自身の持分を、持分の買取を得意とする専門の不動産買取業者に売却することで、共有関係から抜け出すことができます。

専門の買取業者は、持分を取得した後で他の共有者とも交渉し、最終的に不動産全体を取得・再販するといった独自のノウハウを持っています。

ただ、通常持分の売却価格は「不動産全体の価格×持分割合」で算出されますが、買取の場合、買取後にかかる再販のための費用などが差し引かれるため、それよりは安くなってしまいます。

しかし、短期間で確実に買い取ってもらえるというメリットがあります。

弊社Albalinkにご依頼いただいた場合、平均1ヶ月程度で持分を買い取ることができます。

実際、弊社では以下のように他の共有者(姑さん)との関係が悪化し、共有関係の解消を希望していたお客様から持分を買い取ったこともあります。

このお客様からは、持分買取後に「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをいただきました(下記参照)。

引用元:お客様の声(Albalink)

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

共有者との折り合いが悪く、共有関係を解消したいと考えている方は、ぜひ一度持分の売却をご検討ください。

持分の売却であれば、共有物分割請求のように時間や費用がかからず、売却金としてまとまった現金を手にすることもできます。

まずはお気軽に下記無料買取査定フォームよりお問い合わせください。

>>【共有物分割請求なしで持分を高額売却】無料で買取査定を依頼する

なお、以下の記事では共有持分の買取に対応している専門の買取業者を特徴別にご紹介しています。

共有持分を売却するにあたり、どの買取業者に相談したらよいのかが分からない方はぜひ参考にしてください。

まとめ

この記事では、共有物分割請求について解説しました。

共有不動産を分割する方法として「現物分割」「代金分割(換価分割)」「価格賠償(代償分割)」の3つがあり、共有物分割請求訴訟になった際、どの方法が判決に採用されるかはわかりません。

そのため、自身の望まない判決が出る可能性もあり、そうした場合には控訴も可能です。

ただし、控訴は判決後2週間以内に起こす必要があり、控訴をしても希望の判決が出る保証はありません。

それでも、共有物分割請求の目的が共有関係の解消だけでなく、自身の主張の正しさを法廷で他の共有者に認めさせたいといったことであれば、時間と費用をかけて訴訟や控訴をする意味もあるでしょう。

しかし、単純に共有関係を解消したいだけならば、共有物分割請求をするより、自身の持分を専門の不動産買取業者に売却してしまう方が費用も時間もかからず確実です。

持分を売却してしまえば、共有関係から解放されるだけでなく、売却金を手にすることもできます。

持分の売却は、通常の不動産業者では取り扱いがないことがほとんどですが、専門の不動産買取業者であれば問題なく買い取ってくれます。

専門の買取業者は買い取った持ち分を活用し、利益を生み出す独自のノウハウを持っているためです。

弊社Albalinkも持分買取に強い専門の買取業者です。

ご依頼いただけば、平均1ヶ月程度で持分を買い取れます。

利権に強い弁護士とも提携していますので、他の共有者と揉めているような場合でも買取可能です。

法律にのっとり、平和的に他の共有者と話し合うことができますので、買取後にお客様のお手を煩わせることはありません。

共有関係を今すぐ解消したい方は、ぜひ一度、弊社の無料買取査定の利用を検討ください(査定依頼をしても、他の共有者に知られることはありませんので、ご安心ください)。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら