土地を分割して売るには「分筆登記」が必要

土地の一部分のみを売却するためには、「分筆登記」を行って土地を複数個に切り分ける必要があります。

この章では、分筆登記の基礎や注意点、分筆に適したシチュエーションについて解説します。

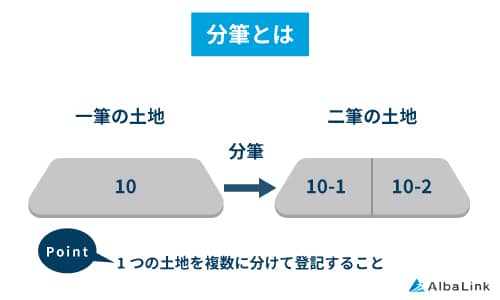

分筆とは登記簿上の土地を切り分ける登記

分筆とは、土地を切り分けて二筆以上にするための登記です。

不動産登記法上、土地や建物の情報は「登記簿」にて管理されており、一つの登記簿で管理されている土地を「一筆」と数えます。

一筆の土地に分筆登記を行うことで、複数筆の土地として物理的に切り分けることが可能です。

土地を物理的に切り分けることで、初めて土地の一部分を売却できます。

なお、分筆を行うと、登記直後には、所有者(または共有者)が全く同じ登記簿が二つできることになります。

よって、AがBに売却する目的で分筆しても、分筆した先の登記簿をいきなりB名義にすることはできません。

いったんA名義になった二筆の土地の片方を「所有権移転登記」によりB名義にする流れになると覚えておきましょう。

余談ですが、分筆登記は、売却のみでなく、登記簿上の地目(土地を利用する目的)を別々にするために行われることもあります。

例えば、広い土地全体が「宅地」という地目になっていると固定資産税評価額が高い(=税額が高い)ため所有者の税負担が大きくなります。

実際には一部を駐車場として使っている場合にはそこの部分を切り分けて「雑種地」とすることで、一時的に分筆費用がかかっても長期的に見ると税額軽減ができるメリットがあります。

分筆登記時の注意点

では、土地の一部分を売却する目的で分筆登記をほどこす際の、注意点を解説していきます。

知らずに土地を分筆してしまうと、所有者であるあなたが損するおそれもありますので、目を通しておきましょう。

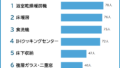

そもそも分筆登記できない場合がある

すべての土地が分筆に適しているわけではなく、中には「分筆できない土地」も存在します。

- 隣地所有者が境界の確認を拒否している

- 境界確認の立会をすべき隣地所有者が誰かわからない

- 分筆後の面積が狭小すぎて登記簿に公示できない

- 分筆対象の地域に「建築協定※」などが存在するため、分筆そのものができても別々に利用することが許されていない。

土地所有者等同士が建築物の基準(建築基準法による最低基準を超えた高度な基準)に関する一種の契約を締結するときに、公的主体(特定行政庁)が認可することにより、契約に通常の契約には発生しない第三者に対する効力を付与して、その安定性・永続性を保証し、良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度。

隣地所有者の協力を得ることが難しくて境界が確定できない場合には「筆界特定制度」といった、公的機関が境界を定めてくれる手続きが準備されていますので、安心しましょう。

筆界特定制度については、以下の記事で詳しく解説しています。

もし、自分の土地が分筆に適するのかどうかがわからない場合は、事前に不動産業者に相談するようおすすめします。

専門知識を持った不動産業者に相談すれば、あなたの土地が分筆登記可能かどうか教えてもらえるはずです。

>>【手続きが煩雑な土地も高額売却!】無料で買取査定を依頼する

なお、隣地の方と境界を巡ってトラブルが起こっている方は、以下の記事をご参照ください。

個人売買では複数に分筆した土地を一度に売却できない

宅地建物取引業の免許を取得していない「個人」は、分筆して複数となった土地を一度に売却することができません(ただし、最初から複数に分かれた状態で相続等した土地であれば問題ありません)。

なぜなら、反復継続して行う不動産取引は、免許を取得した宅建業者でなくては「業として」行うことが許されないからです。

宅地建物取引業法

第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

引用元:「宅地建物取引業法」

ちなみに「免許を取得した」とは、宅地建物取引士の資格試験に合格することではなく、国土交通大臣または都道府県知事から宅建業の免許を交付してもらうことです。

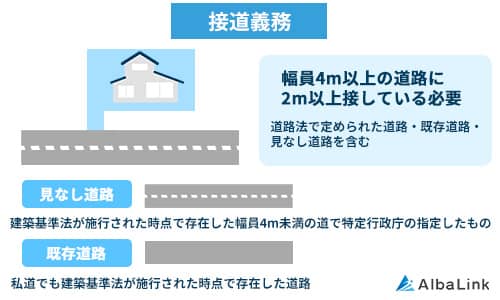

接道義務を満たさないと価値が下がる

建築基準法の「接道義務」を満たさない土地は、建築が制限されるため、利用価値が大きく下落してしまいます。

建築基準法 第43条(敷地等と道路との関係)

建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。引用元:e-Gov法令検索「建築基準法」

建物を建設するためには、敷地のどこかが「建築基準法に定められた道路※」に2メートル以上接していなければなりません。

ですが、分筆登記をすると、分かれた土地の片方しか接道義務を満たさない状態になることもあるため注意が必要です。

原則として公道などの幅員4m以上のもの

ちなみに、「接道義務」が課されているのは、道路があまりにも狭いと車両がすれ違うことができなかったり、救急車や消防車といった緊急車両が通行できないおそれがあるという理由です。

なお、以下の記事では建て替えができない土地の条件について詳しく解説しています。

土地を分筆する前にぜひご参照ください。

分筆登記に適したシーン

分筆登記に適しているかどうかは現在の土地の状況により異なりますので、その条件を確認してみましょう。

自分の土地が分筆登記に適しているかどうかは一般の人ではなかなか判断できないため、土地家屋調査士や不動産業者に事前に相談することが大切です。

分筆後建築可能な広さの土地を持っている

分筆後の土地に建物を建築することが可能かどうかは大切な基準です。

「相続した土地が一筆で相続人が2人だから、分けてそれぞれ売ればよい」といった単純な話ではありません。

広さや形状などを見た時に活用可能な土地でなければ結局市場に売り出しても買手を見つけづらく、分筆した意味がなくなってしまいます。

不動産業者と相談し、分筆後の各土地にどのような利用価値があるのかを具体的にイメージしておく必要があります。

分筆後に接道義務を満たせる土地を持っている

上記のとおり、土地の価値が下がることを避けるために「分筆後、接道義務を満たせる土地になるかどうか」を確認しておくことが重要なポイントです。

もし、接道義務を満たさない場合は

- 「隣地の一部を購入して接道部分を広げる」

- 「敷地と道路の境界線を下げて接道義務を満たす土地にする(いわゆる「セットバック」)」

などの措置を取らないと建物が建てられない土地となってしまいます。

また、なるべく土地の価値を高額に保つためには分筆後の土地の形状も大きく関係します。

できるだけきれいな正方形に近い土地の方が価値は高くなるため、分筆方法もそのような観点から考えていくことが必要です。

なお、接道義務を満たしていない土地を再建築可能にする方法は以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

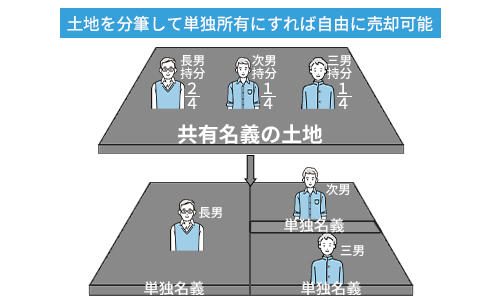

複数人で土地を共有している

複数人で土地を共有しており、共有者同士で土地の売却に足並みが揃わなくても、分筆登記を用いることで売却できるようになります。

そもそも、民法上、複数人の共有名義になっている不動産を売却するためには、共有者全員の合意が必須です。

参照元:e-Gov法令検索|民法第251条第1項

ですが、分筆登記で土地を複数筆に切り分け、共有者同士で持分を交換し合うことで単独所有の土地として共有者の一人が自由に売却できるようになります。

詳しくは以下の記事で解説していますので、共有地の売却でお困りの方は参考にしてください。

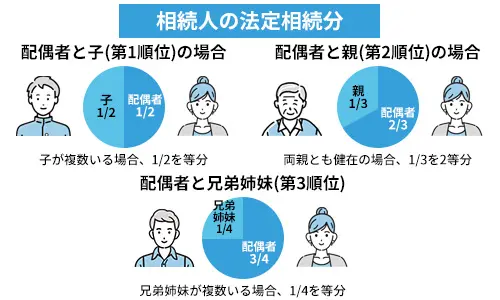

土地に持分割合を設定して売却することも可能

相続を通じて複数人で土地を共有することになるケースは少なくありません。

その場合は法定相続分に則って持分割合を分ける形が一般的です。

たとえば親が亡くなって兄弟で土地を相続する場合の持分割合は、それぞれ2分の1ずつです。

共有者全員の同意がないと売却できない共有不動産とは異なり、共有持分のみなら他の共有者の同意がなくても自由に売却できます。

土地を分筆によって物理的に分割しなくても売却できるというわけです。

ただし、共有持分を売却したくても、一般の不動産業者ではほぼ取り扱ってもらえません。

購入しても不動産全体を自由に活用できない共有持分を買いたいと考える個人の方はまずいないためです。

したがって、共有持分を売却する場合はまず他の共有者に話を持ち掛ける形が基本です。

他の共有者が土地を自由に活用したいと考えているなら、前向きに話を聞いてくれるでしょう。

しかし共有持分を買い取るにはまとまった現金が必要となるため、購入を断られるケースも珍しくありません。

その場合は、専門の買取業者に相談するとよいでしょう。

専門の買取業者は共有持分を買い取ったあとで他の共有者と交渉して不動産全体を売却できるようにするなどのノウハウを持っているため、問題なく買い取ってくれます。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

あなたの共有持分を他の共有者の方に知られることなくスピーディーに買い取らせていただきますので、共有持分を売却して共有関係を解消したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

なお、共有持分の売却方法について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

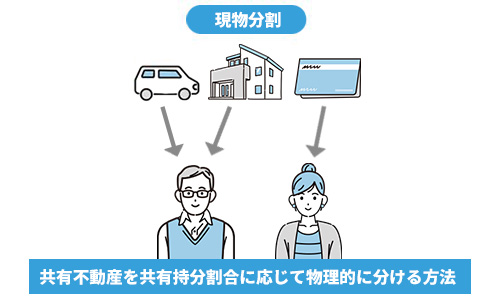

土地を複数人で遺産分割する

亡くなった方の一つの土地に対し、相続人が複数いる場合には、分筆登記によって土地を人数分に切り分け、遺産分割することも可能です(専門用語で「現物分割」と呼ばれる遺産分割の方法です)。

土地を物理的に切り分けることによって、別々の相続人が、それぞれ好きなように土地を売却・活用できるようになるメリットがあります。

分筆登記の手順

土地を分筆登記によって切り分け、一部分のみを売却する際の注意点や、適したシーンを解説してきました。

ここからは、土地を分筆登記する際の手順を解説していきます。

分筆登記は、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に手続きを一任できますが、大まかな流れは知っておいたほうが良いでしょう。

土地家屋調査士へ依頼

分筆登記は測量や境界立会などで高度な専門知識を要するため、一般の人が自分で行うことはほぼ不可能で、表題登記の専門家である土地家屋調査士に依頼するべきです。

所有者からの依頼があった後、以下の作業はすべて土地家屋調査士が行います。

法務局や役所で資料収集

依頼された土地に関する公図や地積測量図等を収集して調査するため、土地家屋調査士が法務局や役所に出向いて資料を取得します。

現地調査

現地に出向き、実際の状況を確認するとともに、隣地所有者への事前の説明や挨拶を行います。

スムーズな進行のためにも極力、土地家屋調査士だけでなく所有者自身が隣地に出向く方が望ましいといえます。

現況測量

現在の境界標(石杭や金属のプレートなどに赤い印をつけたもの)を確認し、現状の面積等をそのまま把握するための現況測量を行い、「現況測量図」を作成します。

境界確認

申請人と隣地所有者、役所の職員など関係者全員で「現況測量図」「公図」「地積測量図」等を参照しながら既存の境界と新しい境界等を確認します。

隣接地が公共の道路などで国や自治体との合意形成が必要な場合もありますが(官民境界査定)、民間人同士の場合より時間やコストがかかります。

国有地や公道などを管理する行政の担当者と、隣接する民間の所有者とが対等な立場で協議して境界を決定すること。まず、民間側の所有者が行政に対し「境界確定申請」を行う(印鑑証明書を求められることもある)。その後、あらかじめ協議の上で決定した立会日に立会者全員が合意し、決まった境界を「境界同意書」としてまとめ、行政に提出する。

民間人同士の場合にも当事者が同じく事前に日程を決めて立会を行いますが、官民間での立会の方がより時間がかかるのは、

- 「相手が行政であるため、平日しか対応してもらえない」

- 「そもそも、対応できる行政職員が不足している」

などの事情があります。

官民間立会では3カ月~6カ月程度を要することがあるため、その先のスケジュールに余裕を持っておかなければなりません。

境界標の設置、境界確定測量

決定した境界に新たな境界標を設置し、関係者全員が合意した境界線に基づいて「境界確定測量」を行います。

申請人と隣地所有者で合意した「筆界確認書」の取り交わしを行います。

登記申請

法務局に分筆登記を申請するための「登記申請書」を作成し、提出します。

提出から登記完了までは法務局の管轄や時期により異なりますが、平均して(稼働日で)10日くらいはかかると考えた方がよいでしょう。

分筆登記に強い土地家屋調査業者3選

前章で分筆登記の流れについてお伝えしましたが、まず初めに行うことは、土地家屋調査士に土地の測量や登記を依頼することです。

しかし、知り合いに土地家屋調査士がいる人は少ないため、どこにお願いしたらいいかわからないという方もいるでしょう。

そこで本章では、分筆登記に強い土地家屋調査業者を3社紹介します。

| 土地家屋調査業者 |

土地家屋調査士法人えん |

土地家屋調査士結城輝夫事務所 |

土地家屋調査士法人トチプラス |

|---|---|---|---|

| 業務内容 | 土地・建物の登記 測量 筆界特定手続きなど |

土地・建物の登記 測量など |

土地・建物の登記 測量など |

| 所在地 | 東京都立川市錦町二丁目 3番12号2階 |

宮城県仙台市青葉区 上愛子字平治19-20 |

神奈川県横浜市中区長者町五丁目 48番地1OK長者町ビル602号室 |

| 問い合わせ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |

土地家屋調査士法人えんは、分筆登記をはじめとして、土地や建物の登記、測量などに強い会社です。

単なる分筆登記の依頼だけでなく、土地・境界のあらゆる課題をサポートしてくれるため、土地や境界に対して悩みがある人は相談してみてはいかがでしょうか。

なお、東京都を中心に首都圏全域に対応しています。

土地家屋調査士結城輝夫事務所は、分筆登記などの境界トラブルに強い会社です。

仙台市を中心とした宮城県内が管轄エリアのため、宮城県にお住まいの方は一度相談してみてもいいかもしれません。

土地家屋調査士法人トチプラスは、分筆登記はもちろんですが、土地の境界紛争に強い会社です。

年間300件以上の登記・測量・訴訟等の業務処理実績があり、法務大臣認証調停機関である「境界問題相談センターかながわ」の運営委員です。

横浜を中心に神奈川全域及び東京の業務に対応しているため、該当エリアに住んでいる人は一度相談してみましょう。

土地の境界トラブルに強い弁護士事務所3選

分筆登記を依頼したいが、境界トラブルがあって依頼できないので、まずは境界トラブルを解決したい人に向けて、土地の境界トラブルに強い弁護士事務所を3つ紹介します。

| 弁護士事務所 |

弁護士法人一新総合法律事務所 |

須田総合法律事務所 |

新緑虎ノ門法律事務所 |

|---|---|---|---|

| 取り扱い分野 | 境界・相隣トラブル 賃料滞納、相続など |

境界トラブル 離婚、相続など |

境界トラブル 離婚、相続など |

| 所在地 | 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル3階 (+OURS八重洲内) |

東京都豊島区南池袋2-29-12 HF池袋ビルディング6F |

東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |

| 問い合わせ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |

弁護士法人一新総合法律事務所は、境界トラブルなど不動産に強い弁護士事務所です。

1978年に創業してすでに40年以上の実績があり、不動産問題に注力している事務所で、相談の大部分も不動産関連になります。

東京都心にお住まいで境界トラブルにお困りの方は、相談されてみてはいかがでしょうか。

須田総合法律事務所は、境界トラブルなどの不動産トラブルをはじめとして、相続、離婚、労働問題、刑事・少年事件などから顧問弁護士までを取り扱う総合法律事務所です。

幅広い分野を取り扱っているため、境界トラブル以外にも問題を抱えている人は、一度相談されてもいいかもしれません。

新緑虎ノ門法律事務所は、ホームページのトップで不動産に関する問題のことを載せているくらい境界トラブルなどの不動産トラブルに強い弁護士事務所です。

代表者である斉藤弁護士は相談しやすい弁護士”を目指しており、常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応してくれるため、東京都心にお住まいの方は気軽に相談してみましょう。

分筆登記の必要書類と費用

分筆登記を行う際の必要書類と費用を解説します。

必要書類

分筆登記に必要な書類は以下のとおりです。

- 「地積測量図」土地の形や面積が正確に記載された、公的書面となるもの。

- 「筆界確認書」境界を接する両方の所有者が合意した境界を確認した書面。

- 「代理権限証書」土地家屋調査士への委任状。

- 「相続証明書」その土地の名義人が死亡している場合は、遺産分割協議書を添付すれば相続人の一人から分筆登記を申請することができる。

上記の書類は、土地家屋調査士に登記手続きを依頼すれば土地家屋調査士側で準備するため、申請人本人は準備されたものに署名押印するだけです。

費用

分筆登記の費用の目安は以下のとおりです。

- 事前調査:6万円~10万円:法務局での資料の調査や現地に出向いての調査

- 測量:25万円~:土地の広さや内容によりかなり幅がある

- 書類作成:2万円~5万円:法務局に提出する登記申請書や地積測量図などの作成及び提出

- 境界立会:2万円~:「官民立会」と「民民立会」では異なり、官民が高くなる

- 登記申請費:6万円~:登録免許税:分筆後の筆数×1000円:申請の際に法務局(国)に納める税金

境界が確定している場合の分筆登記であれば、50万円以内で済むこともありますが、境界を確定させなくてはならない場合には100万円を超えることもあり、非常に費用の幅があります。

分筆登記の費用は依頼する土地の条件を精査しなければ概算見積もりを出すことも難しいため、自分の土地の条件を提示した上で、2、3箇所の土地家屋調査士事務所に概算見積もりを出してもらうことをおすすめします。

分筆登記の費用を負担したくないなら専門の買取業者へ売却

ここまで解説していたように、土地を分筆するには費用も時間もかかります。

土地を相続したものの今後も利用する予定がない、分筆登記の費用を負担したくないなら専門の買取業者に売却することも選択肢のひとつです。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる相続物件を多数買い取ってきました。

実際、地方の不動産の相続が発生し、弊社でその不動産を買い取らせていただいたお客様からは、以下のような感謝のお言葉を頂きました。

かねてより悩みの種であった地方にある不動産をいよいよ相続することとなり、相続人全員で話し合い、買取業者様にお願いすることにしました。

譲渡益は見込んでおらず、とにかく早い段階での現状渡しが実現しそうな業者様を探し、口コミや実績からAlbaLink様にご相談いたしました。

断られてしまうのでは、と不安が募りましたが、担当の方が当初より親身に寄り添って下さり、難しい条件の不動産ではありましたが、何とかお引き受けいただけることになりました。

やり取りも非常にスムーズ且つ迅速で、相続発生から短期間での契約締結となり、長年の肩の荷が下りてホッといたしました。

AlbaLink様にご相談して本当に良かったです。また、ご担当いただいた方にも心より感謝申し上げます。

上記は信憑性の高いGoogleの口コミにお客様が書き込んでくださったものですが、その他にも弊社はGoogleの口コミで多数の好意的な評価を頂いております。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

「不動産の相続が発生してどうしたらいいかわからない」「相続物件を売却できず困っている」「他の相続人ともめている」そういった方はぜひ一度下記無料買取査定フォームから弊社にご相談ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

なお、土地を売りたいと考えているものの、なかなか売れずにお困りの方は以下の記事をぜひご参照ください。

まとめ

この記事では、土地の一部分のみを売却する方法をお伝えしてきました。

相続などにより、必要以上の広さの土地を取得した場合は、分筆登記によって土地を一部分のみで売却することが可能です。

ただし、記事内でもお伝えしたとおり、分筆登記には以下の注意点があります。

・そもそも分筆登記ができない土地もある

・個人間売買では分筆した複数の土地を一度に売却できない

・接道状況や形状などにより、分筆後の土地の価値が大幅に下落するおそれがある

よって、分筆により土地を切り分ける際は、専門知識のある不動産業者に相談することをおすすめします。

弊社Albalinkでも、分筆に適した土地かどうかのご相談や、あなたの土地がいくらで売れるかの査定など、責任を持って対応できます。

フジテレビの「newsイット!」をはじめ、さまざまなメディアにも「訳あり物件専門の買取業者」として紹介された実績もあります。

話だけでも聞いてみたいという方は、以下の相談フォームよりお気軽にご連絡ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら