住んではいけない土地の特徴4選

「住んではいけない土地」があると聞き、具体的にどのような土地が該当するのか、気になっている方も多いでしょう。

この章では、法的・物理的なリスクがあることにより、ご家族の安全や資産価値に多大な影響を及ぼす「住んではいけない土地」の特徴を4つ解説します。

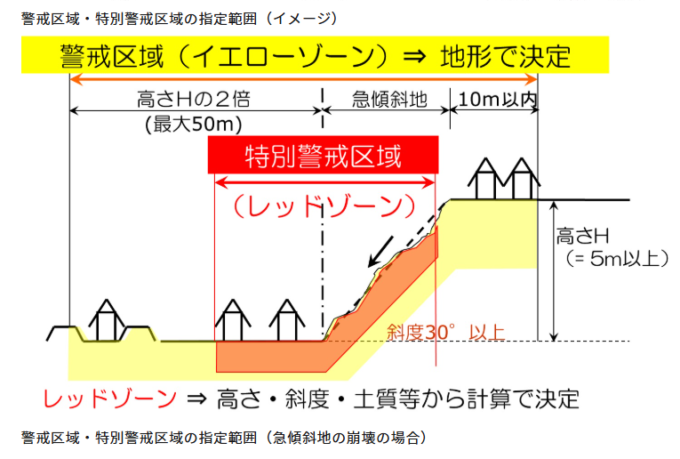

災害リスクが高い

災害リスクが高い土地は、ご家族の命と財産を危険に晒すことになるため、住むべきではありません。

具体的には、洪水や土砂災害のある土地や、地震による液状化のリスクが高い土地などです。

特に、以下のような土地は、頑丈な建物でも被害を防げる保証はなく、大雨や地震の際には避難せざるを得なくなります。

- 浸水深が2m以上と想定されている土地

- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン※)に指定されている土地

土砂災害警戒区域の通称で、がけ崩れや土石流、地すべりといった土砂災害が発生するおそれがある区域のこと。

引用元:東京都建設局「用語の解説:土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)」

国土交通省や自治体が公開する「ハザードマップポータルサイト(洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ、地震被害想定マップなど)」で、購入を検討している土地がどのような区域に指定されているか確認が必要です。

地盤が弱い

地盤が弱い土地は建物の安全性を脅かすため、住むべきではありません。

軟弱な地盤にそのまま家を建てると、建物の重さによって不同沈下(局所的に地盤が沈んで建物が傾く状態)を引き起こす危険性があるからです。

地盤の弱い土地は、主に以下の3種類に分類されます。

埋立地

元々が海や川、池などの水辺であった場所を埋めて作られた土地。

軟弱地盤や液状化、有害物質の発生リスクがある。

盛土された造成地

傾斜地を平らにするために人工的に土を盛る造成法。

元の地盤との結合が不足していると地震による地滑りが起こりやすい。

河川や湖、海に近い低地

地下水位が高く、水分を多く含んだ軟弱な粘土層や砂質土で構成されていることが特徴。

地盤が軟弱で液状化のリスクが高い。

地盤の強さは素人が判断できないため、土地を購入する前に専門家による地盤調査を依頼しましょう。

なお、地盤調査の結果地盤改良が必要となった場合、追加で数百万円規模の工事費用が発生するケースもあります(詳細は「費用をかけて改善・地盤改良する」で解説します)。

造成工事の費用の目安は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

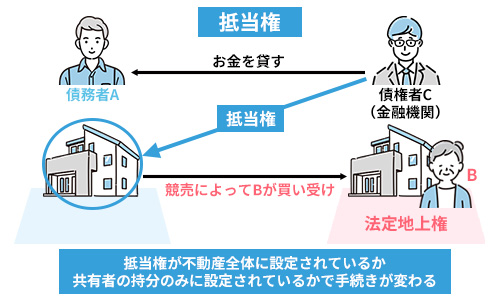

抵当権が抹消されていない

土地の登記簿に「抵当権」が残ったままになっている土地も、リスクが高く安心して住めません。

抵当権とは、前の所有者が住宅ローンなどの借金をする際、その土地を担保として金融機関などに提供した権利のことです。

抵当権とは、前の所有者が住宅ローンなどの借金をする際、その土地を担保として金融機関などに提供した権利のことです。

もし売主がローンを完済していない、または完済したにもかかわらず手続きを怠っていた場合、買主が所有権を取得した後でも、登記簿上の抵当権は残ったままです。

抵当権が残っていると、万が一売主の借金返済が滞った際に、金融機関がその土地を競売にかけて債権を回収する可能性があり、主が土地を失う事態になりかねません。

購入する土地の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、「権利部(乙区)」に抵当権の記載がないか必ず確認してください。

もし記載がある場合は、売買契約の条件として、引渡し日までに売主に抵当権抹消登記をするよう約束させましょう。

抵当権抹消登記の詳細は、以下の記事で解説しています。

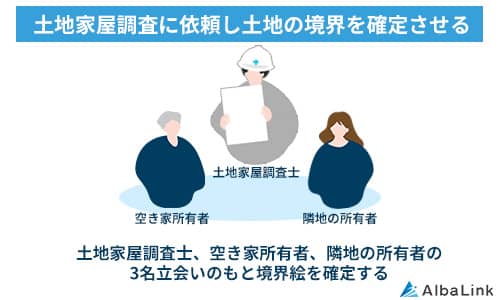

境界トラブルがある

隣地との「境界」が明確でない土地は、購入後に隣人とトラブルになりやすいので避けるべきです。

よくあるトラブルは以下の通りです。

境界標(境界杭)のズレや紛失

境界を示す目印が動いてしまった、または災害や工事で消失し境界線が不明になっているケース

隣地所有者との認識の相違

既存の塀やブロックの中心線、または過去の口約束などにより、双方の境界の認識が異なるケース

越境物がある

隣の家の屋根、木の枝、配管、擁壁などが自分の敷地内に侵入しているケース

特に古い土地の場合、測量されずに売買された結果、隣地との境界線があいまいになっているケースも少なくありません。

境界を確定させるためには、土地家屋調査士による確定測量を行い、隣地所有者全員の立ち会いと同意を得なければなりません 。

ただし隣地所有者の同意が得られない場合、境界を確定することは困難です。

ただし隣地所有者の同意が得られない場合、境界を確定することは困難です。

購入前には、売主側が費用を負担して確定測量を済ませる、あるいは最新の確定測量図を提示することを契約の前提条件とすることが望ましいです。

なお、あなたが所有している土地が、ここまでご紹介してきた「住んではいけない土地の特徴」に該当していてお悩みでしたら、一度弊社AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。

弊社では土地家屋調査士や行政書士、弁護士などの専門家と連携し、土地の抱える問題を解消できるので、物理的・法的課題を抱えた土地でもそのまま買い取ることが可能です。

相談は無料で承っていますので、住んではいけない土地を手放したいとお考えでしたら、一度弊社までお問い合わせください。

>>【土地のリスク・トラブルを解消!】無料の相談・査定はこちらまで

風水で住んではいけないとされる土地の特徴一覧

風水では、土地の形状や周囲の環境、過去の出来事が運気に大きく影響するとされています。

風水は古代中国から伝わる環境学で、「気」と呼ばれるエネルギーの流れを整え、住まいや身の回りの環境を改善することで、運気を向上させる考え方です。

明確な科学的根拠はないものの、自然環境との調和を図りながら快適に暮らす先人の知恵ともいえます。

以下では、風水上「気が乱れやすく住まいには適さない」とされる土地を一覧にまとめました。

| 風水でNGな土地の特徴 | 風水上の理由 | 注意点 |

|---|---|---|

| 形状のいびつな土地(三角地・台形など) | ・「気の流れ」が乱れて安定せず、家族の運気に悪影響を及ぼしやすい。 ・角が鋭い三角地は「争いごと」や「殺気」を招く「大凶相」とされる。 | ・デッドスペースが多く土地を有効活用しにくい。 ・建築設計の難易度が高く、建築コストが増大する。 |

| 入り口が細い土地(旗竿地) | ・細い通路部分が「気」の流れを妨げ、良いエネルギーが家に届きにくい。 | ・車の出し入れが困難。 ・奥まっているため防犯上の不安がある。 ・日照や通風が悪くなる。 |

| 周囲より低い土地 | ・良い気は上昇する性質を持つため、低い場所では良い気を得られにくい。 ・湿気がたまりやすく、悪いエネルギーが滞留しやすい。 | ・集中豪雨時などに、周囲の道路や隣地からの雨水が流れ込みやすい。 ・湿気によるカビや建材の腐食が懸念される。 |

| 傾斜地 | ・気が不安定になり、運気が流れ落ちてしまう(崖に面した土地も同様)。 | ・土地造成や強固な擁壁(ようへき)の設置費用が高額になる。 ・土砂災害の危険性が増す。 |

| 行き止まりの土地(袋小路・T字路の突き当たり) | ・道路から来る「幸運(気)」が家に入りにくい。 ・T字路の突き当たりは「悪い気が直撃する」とされる。 | ・災害時の避難経路が限定される。 ・交通事故で車が突っ込んでくるリスクが高い。 |

| 寺や神社の正面 | ・聖地のエネルギー(気)が強すぎて住む人の運気が影響を受ける恐れがある。 ・葬儀を執り行う寺院に近いと「悲しみの気」が流れ込む。 | ・人によっては、常に人目が気になり落ち着かない場合もある。 |

| 墓地や斎場の近く | ・「陰の気」が非常に強く、生気が失われ健康運や発展運が低下する。 ・特に玄関や窓から墓地が見えると陰の気が家に入りやすい。 | ・心理的な抵抗感が強く、将来的に売却する際に買い手が見つかりにくい(資産価値に大きく影響する)。 |

| 事故物件 | ・過去の事件や事故により、負のエネルギーが残る「凶地」とされる。 | ・心理的な抵抗は拭えず、不動産取引上の「告知義務」の対象となる。 ・売却時の価格が相場より大幅に安くなる。 |

| 日照や通風の悪い土地 | ・太陽の「陽の気」を取り込めず、気が滞り、住む人の心身に悪影響を及ぼす。 | ・湿気がこもりやすく、カビや結露による建物の劣化や健康被害(アレルギーなど)につながる。 ・洗濯物が乾きにくいなど、生活の質も低下する。 |

| 3方以上が道路に囲まれた土地 | ・道路からの「気の流れが速すぎる」状態になり、住人の運気が不安定になる。 | ・騒音や振動、排気ガスの影響を四方から受ける。 ・プライバシーを確保するために窓や塀に工夫が必要(施工費用が高額になる)。 |

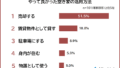

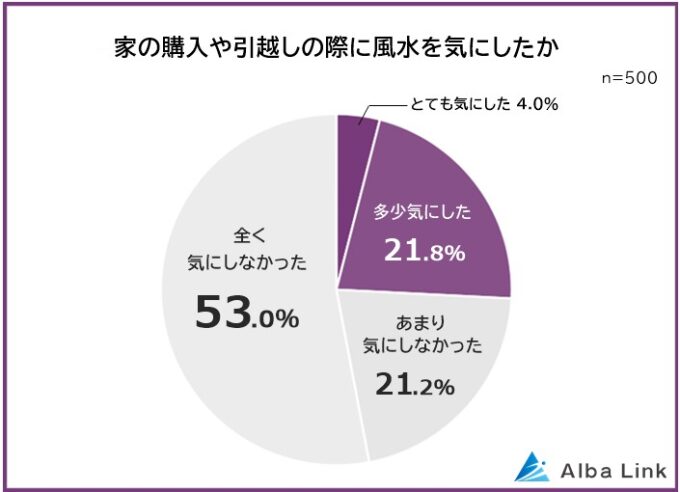

なお、弊社が実施したアンケートによると、家の購入や引っ越しの際に風水を気にすると回答した人は25.8%でした。

アンケート上は、半数以上の人が風水を気にしていないことから、住んではいけない土地の条件ほどには重視する必要はないかもしれません。

ただし、それでも心理的な抵抗感が拭えない場合や、土地の造成費用が気になる場合は、住み始めてから後悔する可能性があるので、購入は慎重に検討しましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

住むうえで注意が必要な土地の特徴9つ

物理的・法的なリスクが高い「住んではいけない土地」とまでは言い切れなくても、購入後に住むうえで注意すべき土地もあります。

これらの土地は工夫次第で安心して暮らすことも可能ですが、対策を怠ると生活に不便が生じたり予期せぬ出費にもつながりかねません。

そこで、特に注意が必要な9つの土地の特徴と、安心して住むための具体的な対策を解説します。

これらの特徴に当てはまる土地を所有し、売却を検討しているのなら、ぜひ弊社AlbaLink(アルバリンク)にご相談ください。

上記は住むには利用価値が低い土地とされていますが、豊富な販路と再生ノウハウを持つ弊社なら問題なく買い取れます。

さまざまなリスクを抱えた土地を手放したい方は、弊社までお気軽にご相談ください。

>>【利用価値の低い土地も買取可能!】無料の買取査定を依頼する

土地と道路の高低差がある

土地と道路の間に高低差がある場合、土地価格は安い反面、住みやすさや安全面に問題が生じる可能性があります。

【注意点】

- 車の乗り入れが困難になる

- 家の出入りが不便になる

- 造成・擁壁建築費用が高額になる

- 土砂崩れや浸水のリスクが高い

敷地が道路より低い(または高い)場合、駐車場やガレージの構造が複雑化する傾向があります。

また、玄関まで階段やスロープが必要となり、高齢者やベビーカー、車椅子の移動が困難です。

さらに、土を削ったり盛ったりする造成工事(切土・盛土)や、土留めとなる擁壁(ようへき)の設置・補修をすれば、造成費用が高額になります。

高低差のある土地に安心して住むために、取るべき対策は以下の通りです。

【対策】

- 計画段階で高低差解消の費用を見積もる

- 盛土して土地の高さを調整する

- 敷地内に排水ポンプや排水路を設置する

- 盛土して土地の高さを調整する

- 地下車庫やスキップフロアで空間を最大限に活用する

自治体のハザードマップで大雨や地震時のリスクを確認し、必要に応じて盛土や排水ポンプなどの対策を講じてください。

なお、高低差を逆手に取り、地下車庫やスキップフロア(一つの階の中に複数の高さの異なる床を設け、短い階段などでつないだ間取り)を採用すれば、段差のある土地でも利便性を高めることは可能です。

ただし、室内をバリアフリー化したい場合には適していません。

いずれの対策を取る場合でも、早い段階で建築業者や造成業者に擁壁工事や階段設置にかかる費用を見積もってもらい、購入時の資金計画に組み込むことが大切です。

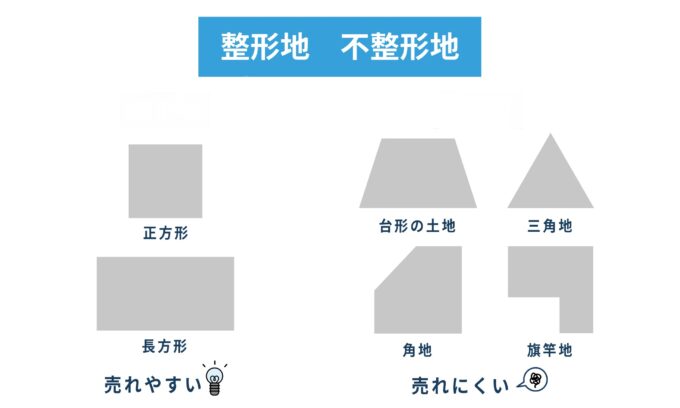

変形地や狭小地・旗竿地

「変形地」と呼ばれるいびつな形状の土地や、面積が狭い「狭小地」、間口が狭く奥行きが深い「旗竿地(はたざおち)」も、住むうえで制限が多い土地です。

変形地や旗竿地などを総称して「不整形地」と呼びます。

利活用しやすい整形地(正方形、長方形)と異なり、不整形地は土地の面積を最大限に活用できません。

狭小地も家を建てるのに不向きです。

上記のような土地には価格が安いという利点はありますが、以下の注意点もあります。

【注意点】

- 建築上の制限が多く自由度が低い

- 工事の難易度が高く費用が高額になりやすい

- 日照や通風が悪くなりがち

土地の形状に合わせて家を建てる必要があるため、理想の間取りや外観を実現できない可能性が高いです。

旗竿地の場合は重機が入りにくく資材の運搬も困難なため、一般的な土地よりも建築工事の費用が高額になります。

特に旗竿地の場合、通路が細く奥行きがあるため、周囲の建物に囲まれて日当たりや風通しも悪くなりがちです。

これらの土地で安心して住むためには、設計段階での工夫が欠かせません。

【対策】

- 変形地に強い設計事務所に相談する

- 垂直方向の空間を活かす

- 天窓や高窓を設置する

- 中庭を設ける

変形地の設計ノウハウが豊富な建築士に依頼することで、土地のデメリットを解消できる可能性もあります。

地下室を設けたり、3階建てにしたりするなどの方法で居住空間を確保しましょう。

採光や通風のためには天窓や高窓、中庭といった設計上の工夫も必要です。

ただし、一般的な住宅デザインよりも費用が高額なことが多いため、別途予算の確保が不可欠です。

不整形地の評価が低い理由については、以下の記事でも詳しく解説しています。

上下水道が通っていない

特に郊外や古い分譲地では、土地の前面道路まで公営の上下水道管が引き込まれていないケースがあるため、事前に確認が必要です。

【注意点】

- 水道管の引込工事費用が高額になる

- 下水道の代替策が必要

- 給水装置分担金(水道加入金)が発生する

まず、最寄りの公道から敷地まで水道管を延長・引き込む工事が必要です。

上下水道の引込費用(30万~50万円程度)は買主が負担することが多く、引込距離が長い場合や、前面道路が私道の場合、幹線道路を跨ぐ場合は高額になり、100万円以上になるケースもあります。

下水道がない場合は合併処理浄化槽の設置(数十万~100万円以上)も必要となり、別途メンテナンス費用もかかります。

新規で水道を利用する際には、水道事業者に支払う初期費用(分担金)も必要です。

インフラ未整備の土地に安心して住むためには、事前に以下の対策が必要です。

【対策】

- 自治体の水道担当部署に問い合わせ、配管の状況を確認する

- 引込工事費用の概算を把握する

- 売主に費用の分担を持ちかける

まず、前面道路に水道本管が埋設されているか、埋設されている場合は管の口径(サイズ)は適切かを確認し、引込工事に必要な概算費用を、総予算に組み込みましょう。

なお、上下水道の未整備は土地のマイナス要因であるため、売買契約時に売主に引込費用の一部または全額を負担してもらうよう交渉することも一つの方法です。

急カーブなど見通しが悪い

急カーブの途中や、交通量の多い道路の突き当たりなど、見通しが悪い土地も、住むうえで注意すべき点があります。

【注意点】

- 交通事故のリスクがある

- 騒音や振動が多い

- プライバシーを保ちにくい

敷地の出入り口から車や人が確認しにくいため、家の出入り時に事故に巻き込まれる危険性が高まります。

通過する車両がカーブで減速・加速する音が気になる点もデメリットです。

特に交通量の多い道路に面している場合、外部からの視線が気になることもあるでしょう。

見通しの悪い土地に安心して暮らすためには、以下の対策が不可欠です。

【対策】

- 出入り口の変更やミラーの設置

- 防音対策を施した設計(二重サッシ、道路側の窓を減らす)

- 高い塀やフェンスの設置

なるべく、車の出入り口を見通しの良い位置に変更したり、カーブミラーを設置したりすることがおすすめです。

外がうるさく感じる場合は、窓を二重にするなどの防音性能を取り入れましょう。

通行者の視線からプライバシーを確保したい場合は、高い塀や目隠しフェンス、植栽を設置することも手です。

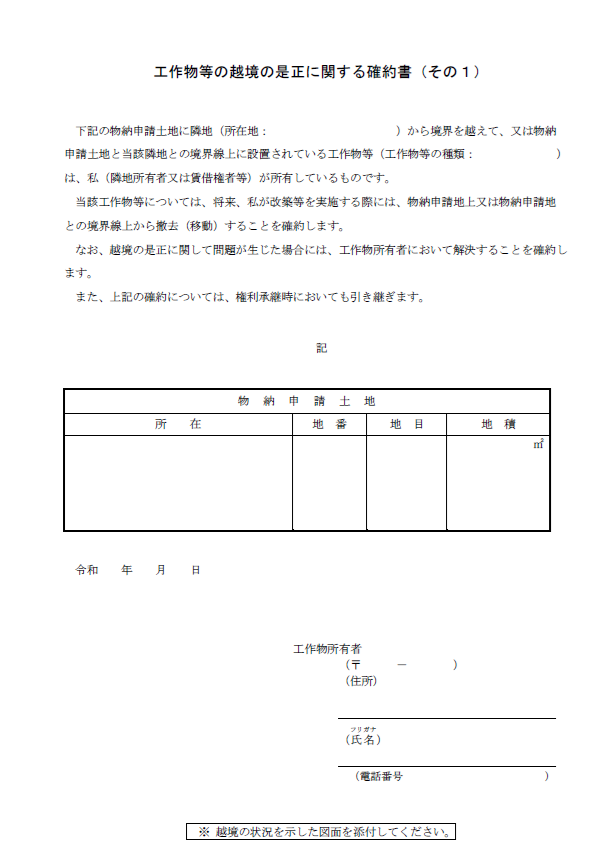

越境物がある

隣地との境界にあるブロック塀や樹木が越境(隣の敷地への侵入)している土地は、後々のトラブルにつながる恐れがあります。

【注意点】

- 建築に制約が生じる

- 将来のトラブルの原因になる

- 売却時に買主から敬遠される

越境物がある部分には建物を建てられないため、希望通りの間取りや配置が困難です。

また、隣人トラブルのリスクがあるだけでなく、将来の売却時に買い手から敬遠され、売却が困難になったり大幅な値下げを余儀なくされたりすることも少なくありません。

越境物のトラブルを避けるためには、以下の手続きを徹底しましょう。

【対策】

- 売主による事前交渉

- 越境に関する覚書の締結

- 事前の現地確認

売主側に働きかけ、引き渡しまでに隣地所有者と交渉し、越境物を撤去してもらうことが望ましいです。

撤去が難しい場合は、越境している事実と、将来的な建て替え時に撤去すること、補修費用は誰が持つかなどを明記した「越境に関する覚書」を、売主と隣地所有者の間で締結してもらいましょう。

土地の購入を希望するなら、事前に現地へ赴き、境界標(境界杭)を基準として越境物がないか、自身の目で確認することも大切です。

越境物の覚書の重要性と作成しないデメリットについては、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

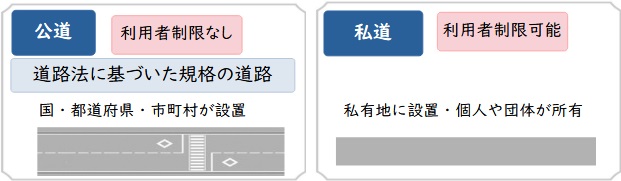

前面道路が私道

敷地に面している道路が、公道ではなく、個人や複数の住民が共同で所有・管理する「私道」である場合も、管理や通行に関する権利関係が複雑になりがちです。

私道に面した土地の注意点は以下の通りです。

【注意点】

- 管理・修繕費用の費用が自己負担になる

- 通行・掘削に私道所有者全員の承諾が必要

- 再建築不可の可能性がある

私道は傷んでも自治体が修繕してくれることはなく、舗装の敷き直しや維持管理費用は、原則、私道を利用する住民全員が負担しなければなりません。

また、建築工事やライフライン(水道・ガスなど)の工事で私道を掘削する際、私道所有者全員の承諾が必要です。

場合によっては、承諾に費用を請求されるケースもあります。

なお、私道が「建築基準法上の道路」として認められていないケースでは、現在の建物を解体すると、新しい建物を建てられない「再建築不可物件」になる恐れもあります。

私道に面した土地を購入し、安心して住むためには、以下の確認と手続きを怠らないようにしましょう。

【対策】

- 事前に建築基準法上の道路かどうかを確認する

- 売主に掘削承諾を取得してもらう

- 私道協定の有無を確認する

まず、私道が「建築基準法上の道路」として認められているか、自治体の建築指導課で確認しておきましょう。

売買契約時には、売主側でライフラインの引込や修繕のための掘削承諾を取得してもらうよう交渉してください。

また、道路の管理や修繕費用に関するルールを定めた「私道協定」の有無も確認し、内容に了承できる場合に売買契約を締結しましょう。

以下の記事では私道にありがちなトラブルを解説しているので、こちらも参考にしてください。

古い擁壁がある

古い擁壁がある土地は、崩落や地盤崩壊のリスクがあるため要注意です。

擁壁(ようへき)とは、高低差のある土地で土砂が崩れるのを防ぐために設けられる壁状の構造物です。

古い擁壁には以下の注意点があります。

【注意点】

- 安全性が保障されていない

- 補修や再建築の費用が高額になる

- 建物の建築許可が下りない

特に1971年以前に建築された擁壁は、旧耐震基準で設計されており、現行の耐震基準や安全基準を満たしていない可能性があります。

擁壁は中に水がたまると倒壊しやすくなるため、ひび割れや傾きなどがある場合は補修や再建築が不可欠です。

ただし擁壁の補修や作り替えには高額な費用がかかることが一般的です(詳細な費用は「費用をかけて改善・地盤改良する」で解説します)。

さらに、現行法に不適合な擁壁がある土地は建築確認申請が通らないため、家が建てられません。

古い擁壁のある土地に安心して住むためには、以下の対策が不可欠です。

【対策】

- 既存擁壁の適合証明があるか確認する

- 専門家による診断を受ける

- 土地の購入費用に擁壁の再建築費用を予算に組み込む

まず、擁壁が現行法に適合しているか知るために、自治体が発行した「既存擁壁の安全証明書」のような公的な書類があるか、売主に確認してください。

適合証明がなければ、土地家屋調査士や建築士、地盤業者に依頼し、擁壁の構造、劣化状態、適切な基準を満たしているか、正確な診断を受けましょう。

もし擁壁の作り替えが必要な場合は、その費用を土地代とは別に確保が必要です(費用の目安は「費用をかけて改善・地盤改良する」で解説します)。

傾斜地(崖地)や擁壁の注意点は、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

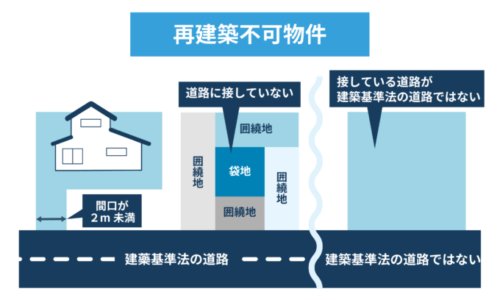

接道義務を満たしていない

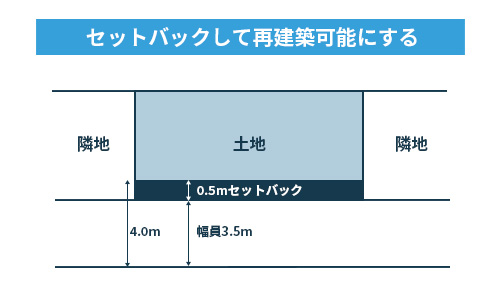

建築基準法上、幅4m以上の道路に2m以上接していない土地には、原則、建物を建てられません(接道義務)。

接道義務を満たしていない土地の注意点は以下の通りです。

【注意点】

- 土地が再建築不可物件となる

- 資産価値が低下し売却が困難になる

既に建物が建っている場合は住むこと自体は可能ですが、地震や火災、老朽化で倒壊・取り壊しの場合、法律上、新しい建物を建てることができません。

既に建物が建っている場合は住むこと自体は可能ですが、地震や火災、老朽化で倒壊・取り壊しの場合、法律上、新しい建物を建てることができません。

再建築できない土地は利用価値が極端に低くなるため、資産価値が大幅に低下し、売却も大変困難になります。

接道義務を満たしていない土地に安心して住むためには、事前に以下の点を確認対策をしてください。

【対策】

- 「セットバック※」が可能か確認する

- 専門家に対処法を相談する

建築基準法に基づき、道幅が4メートル未満の道路に面した土地に建物を建てる際に、道路の中心線から土地の境界線を後退させること。

道路の幅が4m未満の場合でも、将来的に道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる「セットバック」を行うことで、建築が許可される場合があります。

道路の幅が4m未満の場合でも、将来的に道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる「セットバック」を行うことで、建築が許可される場合があります。

ただし、セットバックした部分は自分の土地であっても建物を建てることができず、事実上道路として利用されるため使える敷地面積が減少し、希望の間取りで家を建てられない可能性が高いです。

建築士や不動産業者(再建築不可物件の取り扱いに慣れている業者)に相談し、その土地が本当に再建築できないのか、セットバックなどで解決可能かを判断してもらいましょう。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件の買取実績が豊富な不動産買取業者です。

物件の状況からセットバックが可能か、他の方法を取るべきかを判断できますので、土地が再建築不可でお困りの方はお気軽にご相談ください。

>>【再建築不可物件の対処法を知りたい!】無料相談・無料査定はこちら

購入予定の土地や所有する土地が再建築不可かどうか、調べ方は以下の記事で解説しています。

市街化調整区域にある

市街化調整区域にある土地も、利活用が大幅に制限されます。

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、都市の無秩序な拡大を防ぐ目的で市街地としての開発を制限する地域のことです。

【注意点】

- 原則として建物の建築が禁止

- 用途変更が困難

- インフラ整備が遅れている

市街化調整区域では、新たに建物を建てることや、既存の建物を建て替えることが原則としてできません 。

既存の建物を解体してアパート経営などに用途を変更することも、原則として不可能です。

上下水道やガス、公共交通機関などのインフラ整備も遅れている傾向があります。

購入を希望(所有)する土地が市街化調整区域かどうかを調べるには、インターネットで各自治体の都市計画図を確認するか、役所の都市計画課(都市計画課)に直接問い合わせるのが確実です。

市街化調整区域の土地購入を検討する際は、以下の点を徹底的に確認しましょう。

【対策】

- 再建築の可否を自治体に確認する

- インフラの整備状況を調査する

- 建築制限の例外規定を確認する

既存の建物がある場合でも、将来的に建て替えができるかどうかを、自治体の都市計画課や建築指導課に直接問い合わせて確認してください。

上下水道やガスの整備状況を調べ、未整備であれば引込工事が認められるか、費用はどれくらいかかるのかについても事前に確認しましょう。

もし市街化調整区域の土地の利活用にお困りの場合は、市街化調整区域を専門に買い取る不動産買取業者へ売却することも一つの手です。

当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、市街化調整区域の土地を多数買い取ってきた実績があります。

土地を購入したけれど家を建てられず、手放したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

>>【市街化調整区域でも売却可能!】無料の買取査定を依頼する

市街化調整区域にある不動産を手放す方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

住んではいけない土地を見分ける8つの方法

「住んではいけない土地」や「注意が必要な土地」を回避するには、不動産業者から得る情報だけでなく、ご自身で多角的に調査・確認することが不可欠です。

ここでは、土地に潜むリスクを見分けるために、買主が実践できる8つの具体的な方法を解説します。

現地で周辺環境を確認する

土地の資料や写真だけではわからないリアルな周辺環境を把握するために、必ず現地に足を運んでください。

たとえば、近くに工場があり騒音や臭いが気になる、夜になると街灯が少なくて危険を感じる、といった生活環境の問題は、実際に行ってみないとわかりません。

実際、弊社が実施した「マイホーム購入時にもっと注意すればよかったこと」のアンケートでも「騒音・治安などの周辺環境」が2位にランクインしており、周辺環境の下見が大切であることがわかります。

事前の現地訪問で確認するべきポイントは、以下の4つです。

- 土地の状況(地盤や構造上の劣化)

- 隣地との境界線の状況

- 周辺の騒音・臭い

- 街の雰囲気

土地については、敷地内の水はけや地面の陥没、擁壁のひび割れや傾きなど、地盤や構造上の劣化がないかを確認しましょう。

敷地の境界線が明確か、隣の家から木の枝や配管などの越境物がないかもチェックしてください。

住環境については、実際に利用する保育園や学校、駅、スーパーといった周辺施設の利用しやすさや、街全体の雰囲気が良く治安上の問題ないかを、自分の目で確かめましょう。

雨の日や夜間にも再訪する

現地への訪問は晴れた日の昼間だけでなく、雨の日や夜にも再訪することが重要です。

時間帯や天候を変えて再訪することで、昼間一度見ただけでは見逃してしまう、あるいは見えにくい土地の問題点がわかるからです。

例えば、雨の日に水たまりができたり、水が敷地内に流れ込んできたりしていないかチェックすれば、土地の水はけがわかります。

水害リスクが高い場所では、側溝から水があふれていないかもチェックしましょう。

また、昼間は賑わっていても、夜になると人通りが極端に少なくなり、治安が悪化するエリアがあります。

街灯の少なさや、人目につきにくい場所がないかを確認し、夜間の安全性をご自身で判断してください。

現地で直感的に「なんとなく暗い」「水たまりが多い」と不安を感じたら、売買契約の前に違和感の正体を冷静に見極めることが大切です。

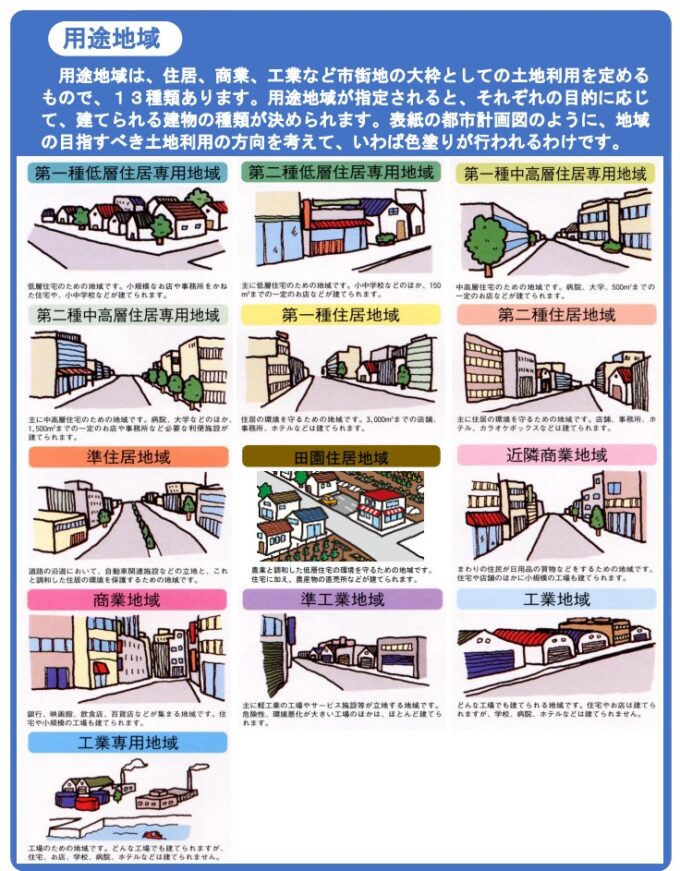

ハザードマップ・用途地域を確認する

住む土地を選ぶ際には、土地の災害リスクと建築制限を知るために、ハザードマップと用途地域をインターネットで確認してください。

ハザードマップでは、土地が浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの危険なエリアに指定されていないかを確認できます。

これらに指定されている土地は、過去に災害が起きている可能性が高く、住環境として不向きだとわかります。

もう一つの用途地域とは、都市計画法に基づいて、建てられる建物の種類(住宅、店舗、工場など)や規模(高さ、広さなど)を制限したエリアのことです。

例えば、地域によって住宅以外の建築が制限されていたり、建てられる住宅の高さが決められていたりします。

自治体の都市計画課やウェブサイトの用途地域マップで、以下のポイントを確認しましょう。

- 土地がどの用途地域に指定されているか

- 住宅を建てるのに適さない「工業専用地域」ではないか

- 住居系地域であっても、建てられる建物の種類や高さ、建ぺい率・容積率が希望に合っているか

引用元:国土交通省「用途地域」

市区町村の公式サイトや役所の窓口で最新の情報を確認し、安心して暮らせる土地かどうかを見極めてください。

かつての土地の用途を確認する

これから土地を購入する場合、現況だけでなくかつての土地の用途も確認しましょう。

現在の土地が「宅地」であっても、過去に別の用途で使われていた場合、地盤や土壌に問題が残っている可能性があるからです。

過去の地目が以下の用途の土地は、地盤と土壌に問題がある可能性があります。

| 元の用途・形状 | 土地の特徴 | 想定されるリスク |

|---|---|---|

| 田・畑(農耕地) | 水分を多く含んでいることが多い | ・軟弱地盤 |

| 池沼・河川 | 地下水位が高い(地表面から浅い) | ・軟弱地盤(液状化) ・土壌汚染 |

| 墓地 | 地盤は安定している場合が多い | ・心理的抵抗 |

| 工場 | 土壌に有害物質が残っている可能性がある | ・土壌汚染 ・有害物質 |

地盤が軟弱な土地は、地盤改良費用が高額になりやすいため、候補から外すか予算に組み込むことが必要です。

土地の過去の用途(地目)は、管轄の法務局で「閉鎖登記簿」や「旧土地台帳」を取得することで明治時代まで遡って調べられます。

以下の記事では、水路に接する土地のデメリットと評価について解説しているので参考にしてください。

古い地名の由来を調べる

古い地名の由来を調べることも、土地のリスクを見極める手がかりになります。

現在の地名が住居表示の変更によって変わっていても、古い地名にはその土地の歴史や性質を示すヒントが隠されていることが多いためです。

地名に含まれる漢字には、土地の特性を示すものが多くあります。

| 地名に含まれる漢字 | 土地の性質の可能性 |

|---|---|

| 水に関わる漢字 「沼」「池」「沢(澤)」「川」「江」「津」 | ・沼地や川辺、湿地帯である可能性が高い ・軟弱地盤となりやすい ・水害リスクが高い |

| 崩れる・不安定な漢字 「蛇」「崩」「欠」「砂」「土」 | ・過去に土砂災害や地滑りがあった可能性がある ・地盤が不安定、崩壊の履歴を持つ地域の可能性がある |

| 谷に関わる漢字 「谷」「窪」「久保」「袋」 | ・周囲より低い窪地(くぼち)や谷あいの地形である可能性 ・雨水が集まりやすく、浸水リスクが高い |

古い地名の由来は、自治体の歴史資料室、図書館の郷土資料、地名辞典、あるいは古地図で調べられます。

地名に水や崩壊を連想させる漢字を含む場合、地盤が弱い、あるいは水害リスクが高い可能性を示唆しているため、次の地盤調査やハザードマップ確認を入念に行うことをおすすめします。

地盤調査を依頼する

土地の安全性を最終的に判断するには、専門家による科学的な地盤調査が必須です。

家を建てる前に地盤調査を行うことで、安全性を確保し、将来的なトラブルを防ぐことにもつながります。

地盤調査には、主に以下の種類があり、費用や精度が異なります。

SWS(スクリューウエイト貫入)試験

地盤の硬さや締まり具合を簡易的に調べる簡易的な調査方法。

戸建住宅で最も一般的に使われる。

費用相場は5万〜15万円程度。

ボーリング調査

地中に穴を掘って土を採取し、地質構造や地下水位などを詳細に調べる調査。

大規模建築物や、高い精度が求められる場合に用いられる。

費用相場は15万〜30万円程度。

地盤調査は、家の建築後に不同沈下などのトラブルが発生してからでは手遅れになるため、必ず土地購入前、あるいは住宅建築前に行ってください。

調査の結果、地盤改良が必要と判断された場合、追加で100万円以上の費用が発生し、工法によってはさらに高額になります。

地盤改良費用も想定し、予算には余裕を持たせて検討しましょう。

地盤改良費用も想定し、予算には余裕を持たせて検討しましょう。

近隣住人に聞き込みをする

公的な情報や客観的な調査では得られない、その土地のリアルな生活情報を知るには、近隣住人への聞き込みが最適です。

現地を訪問した際には、以下のポイントで近隣住人から情報収集しましょう。

【災害履歴】

- 過去に水害や土砂崩れの被害がなかったか

- 周辺で地盤沈下や液状化現象が起きなかったか

【生活面、近隣住人の関係性】

- 騒音や異臭の有無

- ゴミ出しのルール

- (雪国の場合)道路の雪かきルール

- 隣人との境界トラブルの有無

特にご近所の関係性は、実際に近隣住人と接するまでわからず、不動産仲介会社でも把握できていないことが一般的です。

生活の利便性だけで購入し、後から「こんなはずではなかった」と後悔しないよう、気になる点があれば現地で率直に聞いてみることをおすすめします。

なお、すでに隣人トラブルに巻き込まれている方は、以下の記事で対処法を解説しているので、参考にしてください。

不動産業者や建築士の意見を聞く

土地に関する法的な制限や建築上の可否については、専門知識がなければ的確な判断ができないため、不動産業者や建築士の意見を聞くことが不可欠です。

不動産のプロである以下の専門家に相談することで、自分では気づけないリスクを回避できます。

建築士

土地の形状(変形地など)や高低差から、希望する建物を建てられるか、またはどのような建築的な工夫や対策費用が必要になるかを具体的にアドバイスを受けられる。

不動産業者

土地の権利関係、接道義務、私道に関する権利関係など、法的な問題をチェックしてくれる。

不動産業者によっては、士業など各方面の専門家と連携し、土地の売買から法的手続きまでワンストップで相談に乗ってもらえる場合もあります。

その土地が持つデメリットを隠さずに説明してくれる、誠実な業者を選んで相談しましょう。

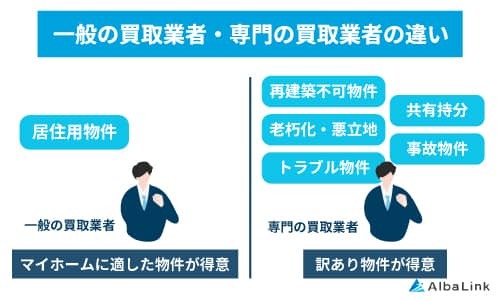

ただ、購入予定の土地が「住んではいけない土地」に該当する場合や、すでに所有している土地に法的・物理的な問題が発覚した場合は、一般の不動産会社に相談しても解決が難しいケースがあります。

その場合は、訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。

弊社は軟弱地盤や再建築不可、境界トラブルといった問題を抱えた土地の買取実績が多数あるため、事例をもとに最適なアドバイスが可能です。

あなたの土地が抱える重大な問題について、プロの視点から的確なアドバイスを受けたい場合は、弊社までお気軽にお問い合わせください。

>>【住んではいけない土地を有効活用】無料の相談・査定はこちら

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

住んではいけない土地を買ってしまった・所有している場合の3つの対処法

万が一、問題のある土地を購入してしまった、あるいは長年所有している土地に問題が発覚したとしても、決して諦める必要はありません。

土地の特性や問題の深刻度に応じて、リスクを減らし、土地を有効活用するための適切な対処法があるからです。

ここでは、問題のある土地を所有している場合の具体的な3つの対処法を解説します。

費用をかけて改善・地盤改良する

住んではいけないとされる土地でも、費用をかけて地盤改良などの対策を行えば、安心して住めるようになる可能性があります。

土地の状況に応じて、以下の方法で事態の改善を図りましょう。

地盤改良

軟弱地盤の場合に、杭を打ち込む、表層を固めるなどの地盤改良工事を行う。

建物の不同沈下を防ぐ。

擁壁の補修・作り替え

土砂崩れを防ぐために、基準を満たさない古い擁壁やひび割れた擁壁を、現在の建築基準法に適合した擁壁に作り替える。

越境物の撤去

隣地住人と交渉し、自分の敷地に侵入した越境物の撤去を求めたり、その対価として補償金を支払ったりして、利用できる敷地の範囲を明確にする。

ただし、改善・改良には高額な費用がかかることが一般的です。

地盤改良工事(延べ床面積30坪)の場合、表層改良工法で30万~50万円、鋼管杭工法だと100万~200万円ほどかかります。

擁壁の作り替え(築造)には1㎡あたり10万円前後+諸経費、規模によってはトータル1,000万円以上かかるケースもあります。

改善・改良費用によって土地の資産価値が高まり、将来的に売却も可能になるのか、費用対効果を考慮し慎重に判断しましょう。

使用目的を変える(賃貸・駐車場など)

住居としては不向きな土地であっても、用途を変えることで有効に活用できるケースがあります。

土地のリスクを回避しながら活用する方法としては、以下のようなものがあります。

駐車場・資材置き場:

再建築不可の土地や、地盤が弱い土地でも、重い建物を建てなければ、月極駐車場や建設現場の資材置き場として収益を得られます 。

トランクルーム:

狭小地や変形地など、建物が建てにくい土地でも、ユニット型のトランクルームを設置して貸し出すことで、安定した収益化が期待できます 。

ただし、土地の用途変更は、原則として都市計画法や建築基準法などの規制を受ける点に留意しましょう。

特に市街化調整区域では、使用目的の変更自体に自治体の許可が必要になるケースがあります。

活用を始める前に、必ずその土地の法規制を役所で確認し、事業として成立するかどうか、専門家と相談して収益性を試算しましょう。

活用が難しければ売却を検討する

改善費用が高すぎる、法的な問題の解決が困難といった理由で、どうしても活用が難しい土地は、売却も視野に入れましょう。

問題のある土地を売却すれば、災害リスク、近隣トラブル、維持管理のコストといった、土地を所有することに伴うあらゆる負担から解放されます。

また、活用が困難な土地でも、売却することで現金化でき、その資金を別の土地や資産の購入に充てることも可能です。

ただし「住んではいけない土地」と判断されるような訳ありの土地は、一般の個人買主を見つけることが極めて困難です。

通常の仲介などで売却しようとしても、数年単位で売れ残る「負動産」となるリスクがあります。

そのため、擁壁の不適合や接道義務違反、地盤の弱さといった問題がある土地は、専門の買取業者に直接買い取ってもらう「買取」で売却することが得策です。

買取であれば、買主を探す手間や広告費、仲介手数料が不要なうえ、問題の解決を待たずに即座に現金化できます。

買取であれば、買主を探す手間や広告費、仲介手数料が不要なうえ、問題の解決を待たずに即座に現金化できます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、そのような訳あり不動産専門の買取業者の一つです。

通常は売れない建築制限のある土地や、地盤に問題のある土地を買い取ってきた実績が多数あるので、住んではいけない土地を所有していてお困りの方は、一度弊社までご相談ください。

>>【活用できない土地は売却一択!】無料の相談・査定はこちら

住んではいけない土地を売却したい方はアルバリンクへお任せください

再建築不可、地盤の弱さ、古い擁壁、境界トラブルなどの「住んではいけない」といわれる土地は、一般の不動産会社では「売れない」と断られることがほとんどです。

しかし、「どうせ売れない」と諦める必要はありません。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、訳あり物件・訳あり土地の買取に特化した専門業者で、買取実績も豊富です。

一般的な買主や不動産会社が敬遠する以下の様な土地でも、問題なく買い取ることが可能です。

一般的な買主や不動産会社が敬遠する以下の様な土地でも、問題なく買い取ることが可能です。

法的課題のある土地

接道義務を満たさない再建築不可の土地、私道に関する権利問題がある土地、市街化調整区域の土地といった、法的な制限が厳しい土地も買い取ります。

物理的な課題のある土地

軟弱地盤で地盤改良に多額の費用がかかる土地、古い擁壁があり安全性の問題がある土地、変形地や狭小地などの建築が難しい土地も買い取れます。

地域の条件や土地の特性に応じて適切な提案ができる点も、弊社AlbaLink(アルバリンク)の強みです。

弊社は買い取った土地を市場に再販するのではなく、専門のノウハウを活かして問題を解決し、再生させる事業をメインとしています。

弊社は買い取った土地を市場に再販するのではなく、専門のノウハウを活かして問題を解決し、再生させる事業をメインとしています。

そのノウハウにより、個人では売却困難な訳あり土地でも、問題解決に必要な費用を織り込んだ適正価格で迅速に買い取ることが可能なのです。

ご所有の土地が「住んではいけない土地」かもしれないと不安な場合は、まずは無料査定から、お気軽にご相談ください。

>>【住んではいけない土地も高額売却!】無料の買取査定を依頼する

まとめ

住んではいけない土地には、災害リスクや地盤の弱さ、法的トラブルを抱えるものなど、さまざまな特徴があります。

これらの土地に住んでしまうと、安全性や快適性が損なわれるだけでなく、将来的な資産価値にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

また、風水で運気を下げるとされる立地や形状は、気になる方にとっては大きな不安材料となるでしょう。

こうした問題のある土地でも、地盤改良や用途変更によって改善できる場合がありますが、費用や手間がかかるうえに、法的な問題が解消され、資産価値が回復する保証はありません。

それならいっそのこと、土地を売却する方が根本的な解決につながります。

訳ありの土地は一般市場ではなかなか買い手がつかないのが現状ですが、専門の買取業者なら、独自の知見と再販ルートを活かし、個人では処理しきれないような問題を抱えた土地でも柔軟に対応してくれます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、こうした訳あり不動産の買取を数多く手がけてきた実績を持つ専門業者です。

地盤の問題や法的な課題がある土地でも再販・活用できる独自のノウハウがあるので、スムーズな買取が可能です。

住んではいけない土地にお悩みの方は、まずは弊社までお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら