権利証と登記済証と登記識別情報の違いについて

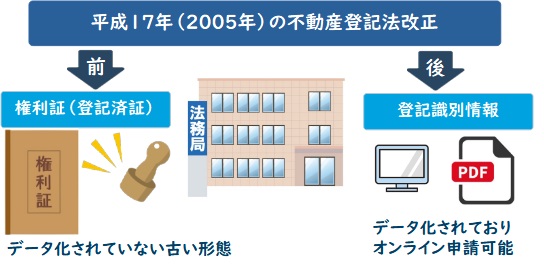

2005年に施行された不動産登記法の制度改正により、不動産を取得した人は、権利証ではなく「登記識別情報」が交付されるようになりました。

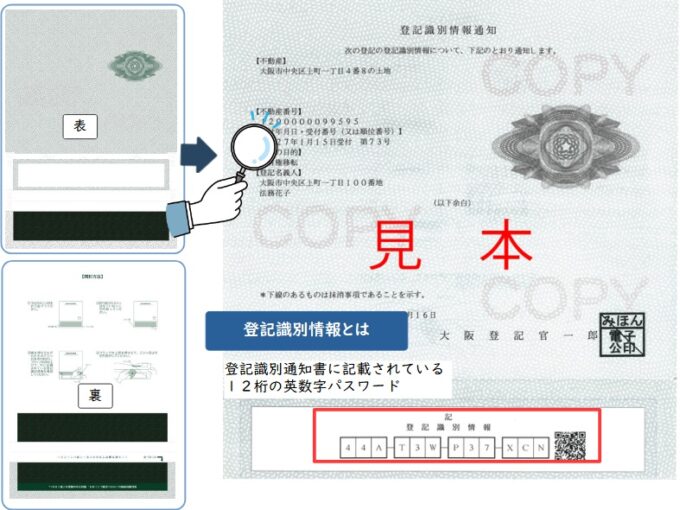

登記識別情報通知とは、売却・贈与など権利に関する登記を行う際に必要となる12桁のパスワードを指します。

まずは登記識別情報とは何か、旧来の権利証との違いを確認しましょう。

そもそも登記識別情報とは

登記識別情報とは、不動産の権利者であることをあらわす「12ケタの英数字のパスワード」です。

相続や売買、贈与などで不動産の所有者が変更されると、新たな所有者へ法務局から「登記識別情報」と書かれた紙が交付され、「登記識別番号」が書かれています。

登記識別番号の書かれた紙を「登記識別情報通知」ということもあります。

登記識別情報には、不動産の場所や不動産番号、登記の目的や登記名義人などの情報が記載されています。中でも「12ケタ」の登記識別番号が非常に重要な意味を持ちます。

登記識別番号は各不動産の所有者、共有者ごとに異なり、この情報を把握している人こそが「本当の権利者」とみなされます。

登記識別番号は重要情報なので、その部分にはシールや折り込みなどで目張りがされています。

権利証との違い

「権利証」も登記識別情報と同様、法務局から不動産の所有者へと交付される書類です。

権利証の正式名称は「登記済証」で、法務局による押印があります。

以下で権利証と登記識別情報の何が異なるのか、みていきましょう。

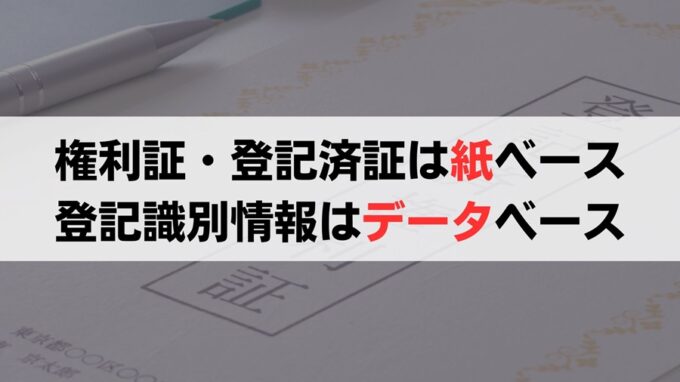

登記識別情報と権利証の違いは「オンライン化しているかどうか」

登記識別情報と権利証の効果はほとんど同じです。大きな違いは「法務局が情報のオンライン管理に対応しているか」です。

オンライン管理に対応していれば「登記識別情報」が発行されますし、対応しておらず「紙ベース」で管理されていたら「権利証」が発行されます。

2005年年3月6日までは、不動産の登記情報は紙で管理されていて、所有者が移転すると法務局から押印入りの「権利証」が発行されていました。

しかしIT化が進み、紙による管理方法が非合理的な状況になりました。

業務効率化のため「ネットによる登記申請」を受け付ける必要性も高まりましたが、そのためにはデータ管理のオンライン化が必要でした。

そこで平成17年3月6日に不動産登記法が改正されてオンラインによるデータ管理が導入され、インターネットによる申請も受け付けるようになったのです。

それとともに新たに不動産を取得した人には「権利証」ではなく「登記識別情報」が交付されるようになりました。

このように「登記識別情報」は「権利証」に代わるものであり、現在において不動産を取得するとほとんどのケースで「登記識別情報」が交付されます。

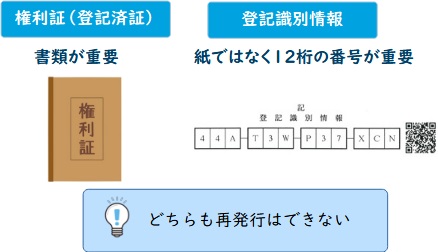

登記識別情報は「紙」ではなく「情報」に価値がある

登記識別情報も権利証も「不動産の権利者であることをあらわす」効果はほとんど同じなのですが「価値が認められる対象」が異なります。

権利証の場合には「権利証という紙そのもの」に価値があります。

つまり権利証を持っていることによって所有者であることを証明できます。

権利証を紛失したら権利を証明できなくなる可能性がありますし、盗まれたら他人に勝手に不動産を売られる危険もありました。

一方登記識別情報において重要なのは登記識別番号という「情報」です。

登記識別番号を知っている人が不動産の権利者とみなされるからです。

登記識別情報(通知)という「紙」を所有しているかどうかはさほど大きな問題ではありません。登

記識別情報の紙をなくしても、「番号」がわかれば権利者としての対処が可能です。

反対に登記識別情報の「紙」を盗まれていなくても、番号を盗み見られたら不動産を勝手に処分されるおそれなども発生します。

登記識別情報を受け取ったら万が一のときにそなえて番号を控え、誰にもアクセスされないところに大切に保管しましょう。

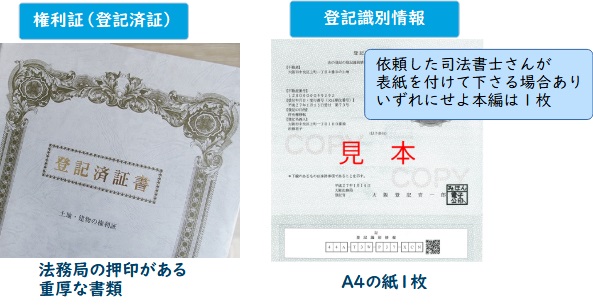

見た目の違い

「権利証」というと、表紙や裏表紙のある立派な厚紙に挟まれ数枚の書類の束となっており、法務局による押印があるイメージをお持ちではないでしょうか?

これに対し登記識別情報は「A4一枚の紙切れ」です。

自分で登記申請した場合には、法務局から緑色の紙を1枚渡されるだけなので、「重要書類」ととらえにくい方もおられます。

しかし実際には登記識別情報は不動産の権利をあらわす重要情報なので、ないがしろにしてはなりません。

なお司法書士に登記を依頼すると、厚紙に登記識別情報通知の紙を挟んで交付してくれるケースがあります。

昔権利証を丁寧に想定していた名残なのでしょう。

古い権利証は有効

2005年年3月6日からは不動産の権利者へ「登記情報通知」が交付されるようになりましたが、それ以前に交付されていた「権利証」は今でも有効です。

従前に権利証を受け取っていた方は、権利証を失うと不動産を勝手に売られる危険が発生するので、従来と同様に大切に保管しなければなりません。

現在でも権利証が発行されるケース

現在でも法務局や物件によってはオンライン化されておらず、「権利証」が発行されるケースがあります。

- 共有物件で持分を全部足しても1にならない不動産

- 登記内容に判読できない文字が含まれている場合

- 同じ番号の不動産が登記されている場合

上記のような場合、オンライン化できないので従来の方法で管理されており、登記が終了したら権利証が発行されます。

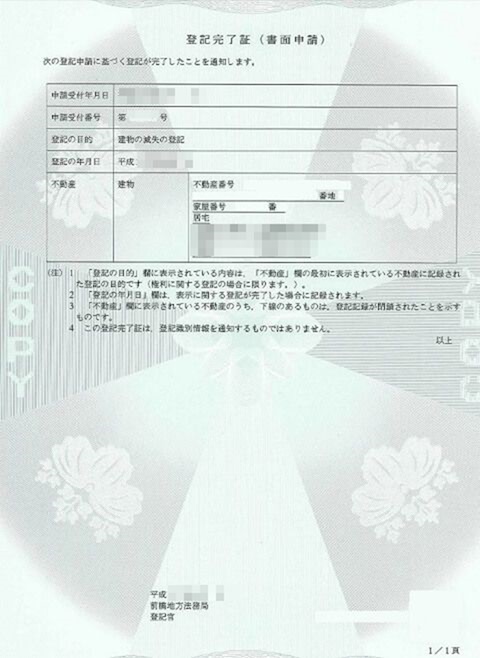

登記完了証との違い

法務局で登記を完了すると「登記完了証」という書類も発行されます。

登記完了証は「申請通りに登記ができました」ということを法務局が証明する書類です。

「登記ができた」ことだけしかあらわさないので、登記された内容が真実であるかどうかはわかりません。

たとえば売買契約にもとづいて所有権移転登記をした場合でも、登記完了証だけでは名義人が真実の所有者かどうか判別できないのです。

登記完了証を紛失しても特に不利益はありませんし、誰かに不動産を勝手に売却される心配もありません。

一方、登記識別情報の場合には「登記識別番号を知っている人が真実の権利者」とみなされるので、登記完了証とは大きく意味合いが異なります。

登記完了証が交付される理由

2005年6月の不動産登記法改正までは、登記申請すると法務局が確認印を押して控えを戻してくれました。

しかしオンライン申請の場合、確認印は押されません。

そこでこれに代わるものとして登記完了証が導入され、コンピューター上で処理する場合に登記完了証を受け取れるようになったのです。

具体的には登記申請時に登記完了証の画面が出てくるので、印刷すれば手元で保管できます。

登記完了証は必須の書類ではありませんが、以下のような利用場面が考えられます。

- 売買で所有権登記が完了した事実を相手に伝える

- 抵当権抹消登記ができたことを確認する

共有名義の登記識別情報

共有名義の登記識別情報は、代表者1人が登記申請した場合は申請人のみ・共有者全員で登記申請した場合は全員に発行されます。

この章では、共有名義の登記識別情報における記載内容や交付の流れを確認していきましょう。

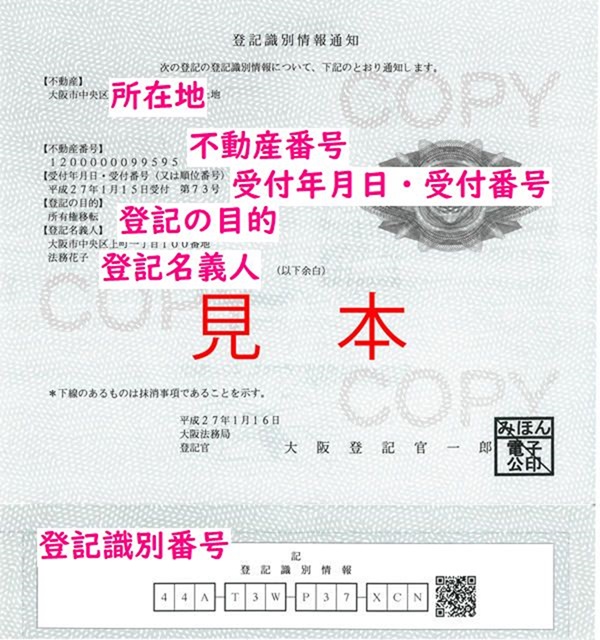

登記識別情報に記載される内容

基本的に登記識別情報には以下の情報が記載されます。

- 不動産の所在地

- 不動産番号

- 受付年月日、受付番号

- 登記の目的

- 登記名義人

- 登記識別番号

共有不動産の場合でも上記の記載事項に変わりはありません。

ただし共有されている場合、共有者の「持分ごと」に「登記識別番号」がふられるので、登記識別番号の部分のみ共有者によって異なります。

共有者全員に発行されるのか?

共有不動産の場合、複数の共有者全員へ登記識別情報が発行されるのでしょうか?

登記識別情報は、全員に発行される場合とそうでない場合があります。

万が一登記権利書を盗まれたり、登記識別情報の番号を読み取られたとしても、印鑑証明書、実印を渡さない限り登記されることはありません。

実印が三文判に近い印鑑であれば悪用される可能性もありますので、実印はきちんとした印鑑にした方がよいでしょう。

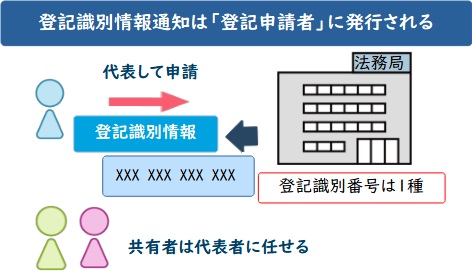

申請した人に交付される

登記識別情報通知は「不動産の登記申請人」へと発行されるものです。

通常は所有者が登記申請するので所有者が登記識別情報を受け取りますが、共有名義の場合、全員が共同で登記申請するとは限りません。

1人が代表で登記申請すると、申請者にしか交付されず他の共有者は登記識別情報を受け取れません。

不発行を選択できる

登記識別情報は、必ず発行しなければならないものではありません。

登記申請人は不発行を選択できます。

実際にはほとんどのケースで「発行」が選択されていますが、管理に自信がない方などは不発行を選択する可能性もあるでしょう。

共有名義の不動産でも、不発行を希望する共有者がいたらその人の分は登記識別情報が発行されません。

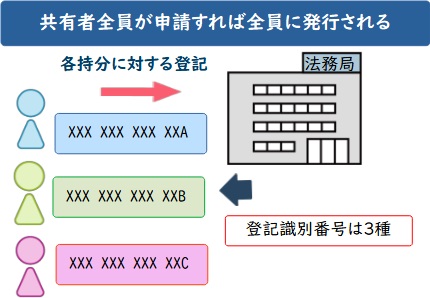

共有者全員に発行されるケース

共有不動産のケースで全員に登記識別情報が発行されるのは以下のような場合です。

- 共有者が全員で共同して登記申請した

- 共有者が全員で司法書士に委任して登記申請した

- 共有者が全員「発行」を選択した

1人や一部に発行されるケース

以下のような場合には、共有者のうち1人や一部にしか登記識別情報が発行されません。

- 共有者のうち1人が登記申請した

- 申請した1人にしか登記識別情報が交付されません

- 共有者のうち1人が司法書士に依頼して登記申請した

- 司法書士に依頼した1人にしか登記識別情報が交付されません

- 共有者の一部が不発行を選択した

- 不発行を選択した共有者には登記識別情報が交付されません

登記識別番号は共有者によって異なる

複数の共有者へ登記識別情報が発行される場合、書いてある内容は基本的にすべて同じで、まったく同じ通知が複数の共有者へと交付されます。

ただし書かれている「登記識別番号」は各共有者によって異なります。

共有者1人1人に「共有持分」があり、個別の持分については独立した権利を認められるからです。

登記識別情報を取得する共有者と取得しない共有者がいる場合、取得する共有者の登記識別情報には他の共有者の登記識別情報が記載されません。

自分が登記識別情報を取得しなかったとしても、他の共有者に勝手に持分の登記識別情報をしられる心配は不要です。

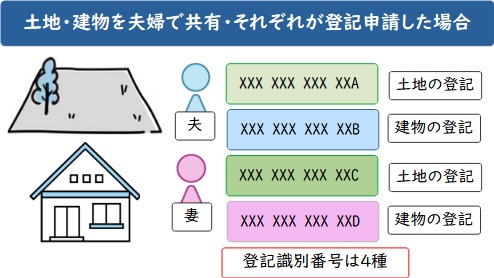

土地と建物を共有している場合の登記識別情報の枚数

戸建てやマンションの場合「土地」と「建物」は「異なる不動産」です。

これらの物件を共有している場合、「土地について共有持分者の人数分」「建物について共有持分者の人数分」の登記識別情報の発行を受けられます。

たとえば夫婦でマイホームを購入し、土地も建物も共有にした場合、土地について夫婦それぞれ1通ずつ、建物について夫婦それぞれ1通ずつの、合計4通の登記識別情報が発行されます。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

登記識別情報の注意事項

登記識別情報の発行や管理に際して、以下4点に注意しましょう。

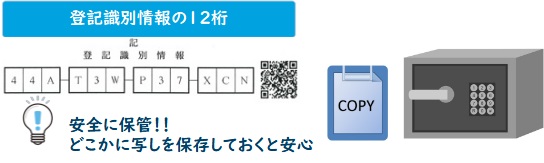

重要なのは12ケタの登記識別番号

登記識別情報通知の記載事項の中で重要なのは「12ケタの登記識別情報」です。

登記識別情報を知っている人が真の権利者とみなされるからです。

権利証と異なり「書面自体」は重要ではありません。

登記識別情報を受け取ったら、紛失しないのも大切ですがむしろ「番号」の管理を意識しましょう。

別の紙やデータなどに12ケタの登記識別情報番号を写し取り、万一の紛失に備えるようお勧めします。

また、誰かに番号を盗み見られると不利益を受ける可能性があるので、誰にも見られない場所(カギのかかる棚など)に保管しましょう。

再発行できない

登記識別情報は、再発行してもらえません。

もし、登記識別情報通知を紛失した状態で売却・贈与を行う場合、以下の方法で本人確認を行う必要があります。

- 事前通知による本人確認

- 登記審査により、登記義務者の本人確認をしてもらう

- 公証人による本人確認

- 公証人により本人確認の認証をしてもらう

- 有資格者代理人による本人確認

- 司法書士などの有資格者に本人確認の認証をしてもらう

上記のうち、一般的に選ばれやすい方法は「有資格者代理人による本人確認」で、司法書士報酬は5万円〜10万円程度です。

紛失すると、権利の移転をする際に余分に費用・時間がかかるため、送付された登記識別情報通知は大切に保管しましょう。

不発行を選択するかどうか

登記識別情報は「不発行」も選択できます。

ただし、いったん不発行を選択すると発行はできません。

受け取るとなくしてしまったり誰かに見られたりするリスクがあるので、あえて不発行にしたい方もおられるでしょう。

しかし、共有持分を売却するには基本的に登記識別情報が必要です。

もしなかったら、前述した本人確認をしてもらうなどの対応が必要になり、余計な手間や費用がかかります。

そういったデメリットを考えると、当初の時点で発行を受けておく方が賢明といえるでしょう。

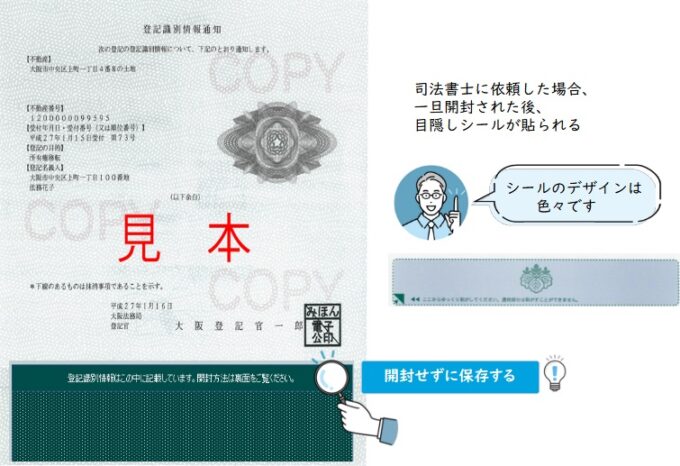

目隠しは開封しない

登記識別情報の中でもっとも重要な「登記識別番号」の部分は、目張りや折り込みによって隠されています。

これは、他人に盗み見られないようにするための対処です。

もしも他人が目張りを外したり折り込みを開封したりすると、所有者は「誰かが勝手に見た」とわかります。

ただ自分で先に目張りや折り込みを開封すると、この機能は果たせなくなってしまいます。

登記識別情報を受け取ったら、目隠し部分は開封しない状態で保管しましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

まとめ

本記事では、共有名義不動産における登記識別情報の基本と取り扱いについて解説しました。

登記識別情報の中でもっとも重要なのは「12ケタの識別番号」です。

紛失はもちろんのこと、他人に盗み見られてトラブルに発展させないためにも、登記識別情報は大切に保管しましょう。

なお、もし共有持分を所有する維持管理の手間・費用に負担がある方は、専門の買取業者へ売却することをおすすめします。

専門の買取業者に自身の共有持分のみを売却すれば、平均1週間〜1ヶ月というスピード感で維持管理の負担から解放されるからです。

当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)も、共有持分に強い専門の買取業者です。

弁護士など各士業の方と連携をとっており、共有持分のように複雑な権利関係が生じる不動産もトラブルなく買い取っております。

実際に、過去に弊社とお取引を交わしたお客様からも「スムーズに売却ができた」と、多くの感謝の声をいただいております。

無料査定・無料相談は随時行っておりますので、共有持分の所有でお困りの方はいつでもご連絡をお待ちしております。

もちろん、強引な営業等はありませんので、ご安心ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら