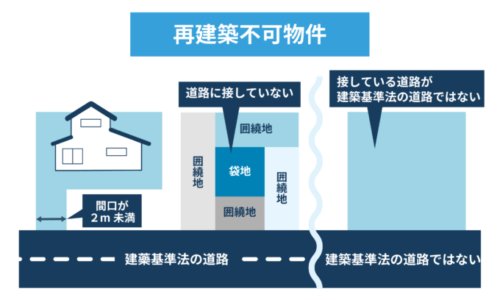

再建築不可物件とは「接道義務」を満たしていない土地

再建築不可物件とは、原則として建て替えができない土地のことです。 建築基準法上の「接道義務」を満たしていないため、新たな建物を建てることができません。

建築基準法上の「接道義務」を満たしていないため、新たな建物を建てることができません。

接道義務とは、建築基準法で定められた建物を建てるための敷地と道路との関係に関する規則です。

- 建物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接している

- 接道する道路は、原則として幅員4メートル以上ある

まずは、所有している土地がなぜ再建築不可物件なのかを確認していきましょう。

なお、再建築不可物件について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

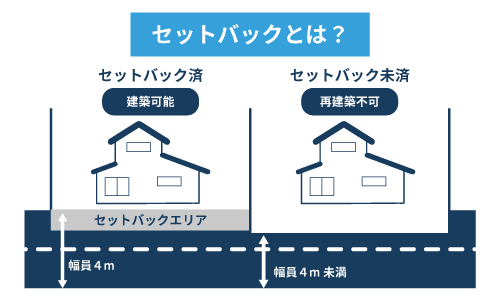

敷地と接する道路の幅員が4m未満

幅4m未満の道路にしか接していない土地は接道義務を満たしていないため、再建築不可物件となります。

幅4m以上の制限は、救急車や消防車などの緊急車両が通行できるようにするためです。

敷地と道路の接している部分が2m未満

道路の幅が4m以上であっても敷地と道路の接している部分が2m未満の場合は、接道義務を満たしていないとみなされます。

こちらも、緊急車両が通行できない可能性があるためです。

接しているのが建築基準法で認められない道路

幅4mの道路に2m以上接していても、敷地が接している道路が建築基準法上の道路として認められていない場合、再建築不可物件となります。

たとえば、私道や農道などは、建築基準法上の道路として認められないことがあるので注意が必要です。

建築基準法上の道路種別について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事を参考にしてください。

再建築不可物件が存在する理由

再建築不可物件が存在するのは、建物の建築に関するルールを定めた建築基準法(1950年制定)や都市計画法(1968年制定)が制定される前に建てられたからです。

建築基準法や都市計画法が制定される以前は敷地が道路と2m接していなくても、また道路の幅が4mなくても家を建てることができました。

しかし、その後の法律の制定や改正によって接道義務を満たさなくなってしまったため、再建築が認められなくなったのです。

再建築不可物件を建て替え可能にするにはどうする?7つの裏ワザ

再建築不可物件は、以下の裏ワザを用いることで、建て替えが可能になる場合があります。

なお、再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザをより詳細に知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

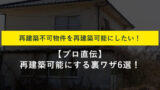

隣地の一部を購入する

所有地が建築基準法上の道路に2m以上接するように、隣接する土地の一部を買い取る方法です。 ただし、購入するには隣地所有者との交渉が必要で、購入金額が高額になることも考えられます。

ただし、購入するには隣地所有者との交渉が必要で、購入金額が高額になることも考えられます。

また、購入する場合は、土地の測量や境界確定、売買契約など、専門的な知識が必要なので、不動産会社や司法書士などの専門家への相談・依頼費用がかかることも考慮しておきましょう。

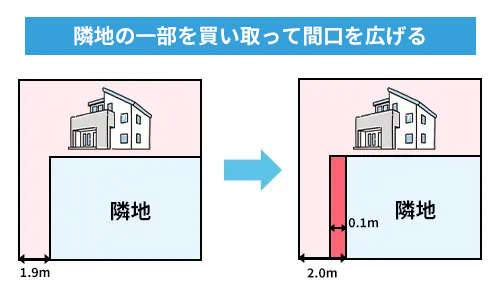

隣地の一部を借りる

隣地の一部を借りる方法は、購入する場合に比べて一度にかかる費用負担が抑えられるのがメリットです。 ただし、隣地を借りる場合、賃貸借契約期間中は常に賃料が発生します。

ただし、隣地を借りる場合、賃貸借契約期間中は常に賃料が発生します。

また、将来的に隣地の所有者が土地を売却した場合、立ち退きを求められる恐れもあるでしょう。

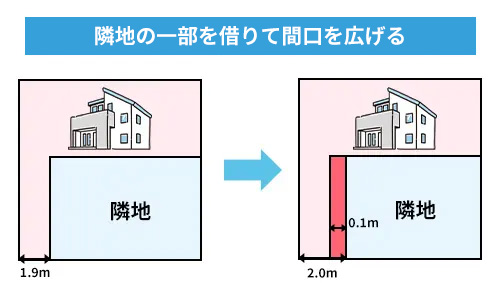

隣地と土地の等価交換をする

所有地と隣接地のそれぞれ一部を交換し、お互いの土地の形状を変えることで、接道義務を満たす方法です。 土地の等価交換は、金銭のやり取りなしに接道義務を満たせる可能性があります。

土地の等価交換は、金銭のやり取りなしに接道義務を満たせる可能性があります。

しかし、お互いの土地の価値を正確に評価する必要があることや、隣地の所有者との合意が難しいのがデメリットです。

セットバックを行う

セットバックとは、「建築基準法上の道路幅員を満たすために、建物の敷地を道路境界線から後退させること」です。

道路幅員を確保できるので、再建築が可能になります。 しかし、セットバックには敷地面積が減少することや、セットバック部分の整備費用がかかるといったデメリットがあります。

しかし、セットバックには敷地面積が減少することや、セットバック部分の整備費用がかかるといったデメリットがあります。

また、セットバック部分は道路として提供する必要があるため、建物を建てたり塀や門などを設置したりすることはできません。

セットバックのメリット・デメリットについては、ぜひ以下の記事をお読みください。

道路の位置指定を申請する

道路の位置指定とは、私道を建築基準法上の道路として特定行政庁に認めてもらう制度です。

特定行政庁の認可により、私道に接する土地は建築基準法上の接道義務を満たすため、建物の再建築が可能となります。

ただし、認可基準を満たすための整備費用や、土地所有者間の合意までの時間が必要です。

位置指定道路について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

建築基準法第43条第2項第2号の許可を得る

建築基準法第43条第2項第2号の許可とは、「接道義務を満たさない土地でも、特定行政庁が一定の条件を満たすと判断した場合に、建築を許可する制度」です。

許可を得るためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 周囲に広い空き地があるなど、安全性が確保されている

- 特定行政庁に、交通・安全・防火・衛生上支障がないと認められる

- 建築審査会の同意を得る

建築基準法第43条第2項第2号の許可基準は厳格なので、専門家のサポートを受けながら手続きを進めましょう。

建築基準法第43条第2項第2号については、以下の記事も参考にしてください。

市街化調整区域内の再建築不可物件は開発許可を得る

再建築不可物件が市街化調整区域内にある場合、開発許可を得られれば再建築できる可能性があります。

許可の条件は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような内容です。

- 一般的には周辺環境への影響が少ないこと

- 公共施設の整備に協力すること

ただし、「市街化調整区域=再建築不可」ではないので、区域指定前から居住している場合は許可なしで建築できるケースもあります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

建て替えできない再建築不可物件をどうする?活用方法4選

建て替えができない再建築不可物件でも、4つの活用方法があります。

リフォームして戸建て賃貸として貸し出す

戸建て賃貸として貸し出せば、家賃収入を得られます。

再建築不可物件を戸建て賃貸として活用するには、リフォームが必要です。

しかし、再建築不可物件でリフォームできるのは、壁紙の張り替えやキッチンの入れ替えなど建築確認申請の不要な範囲に限られているため、賃貸として充分に手を加えられない場合もあります。

また、2025年4月1日からは建築基準法の改正により、再建築不可物件に多い木造2階建てや木造平屋建ては今までできていたリフォームができなくなる恐れがあります。

間取りの変更など大規模な修繕を行う際に、これまで不要だった建築確認申請が必要となったためです。

参照元:国土交通省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」

リフォームが難しい場合は以降で解説する「更地にしての活用」や「隣人への売却」、「専門業者への売却」など、他の活用方法を検討しましょう。

なお、再建築不可物件のリフォーム範囲については、以下の記事で詳しく解説しています。

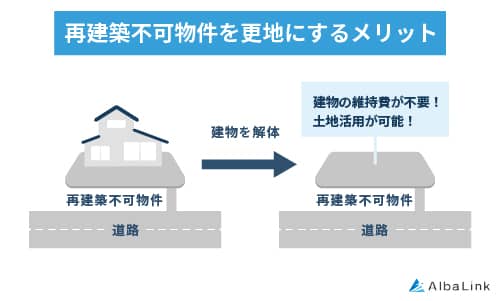

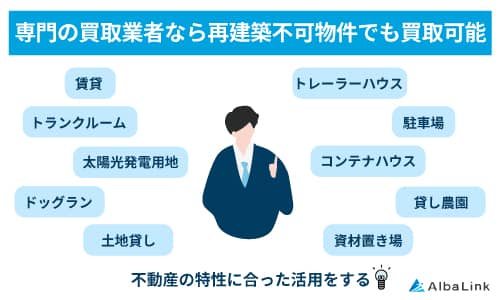

更地にして活用する

空き家を解体して更地にして活用する方法もあります。 たとえば、駐車場や駐輪場として運営すれば、安定した収入を得られる可能性があります。

たとえば、駐車場や駐輪場として運営すれば、安定した収入を得られる可能性があります。

ただし、建物の解体や整地に高額な費用がかかったり、固定資産税の負担が増えたりする可能性があるので注意が必要です。

更地にして活用する場合は、周辺のニーズや収益性を考慮してから慎重に判断しましょう。

更地の活用法について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

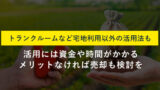

隣人に買い取ってもらう

隣人との関係が良好な場合、直接買い取りを持ちかけることもできます。 隣接した土地の所有者は、土地を広げることで有効活用の選択肢が増えるので、購入を検討する可能性があります。

隣接した土地の所有者は、土地を広げることで有効活用の選択肢が増えるので、購入を検討する可能性があります。

うまく交渉できれば、一般的な相場に近い金額での売却が可能でしょう。

不動産会社を通さずに直接売却する場合、仲介手数料の負担を節約できるのもメリットです。

ただし、個人間での売買は書類作成の手間や境界線問題などのリスクに自分で対処する必要があり、個人同士での売買は簡単とはいえません。

手間や労力を省いて再建築不可物件を売却するなら、専門の買取業者が最適です。

再建築不可物件の専門業者に関しては、「再建築不可物件専門の買取業者に依頼する」で解説します。

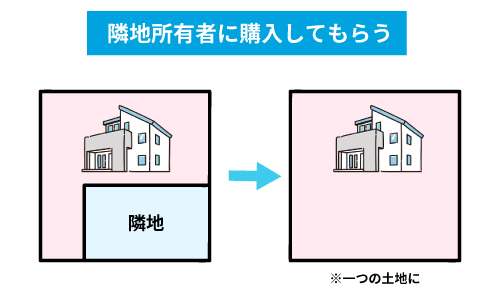

再建築不可物件専門の買取業者に依頼する

再建築不可物件の売却は、専門的な知識と経験が必要です。

一般的な不動産会社は再建築不可物件の扱いに慣れておらず、売却を断られるケースも少なくありません。

再建築不可物件専門の買取業者に依頼すれば、持て余している再建築不可物件をスムーズに売却できます。

専門業者は再建築不可物件の特性を理解しているので、適正価格で売却できる可能性が高いです。

買取業者が直接買い取るため、仲介手数料も不要なのも大きなメリットでしょう。

株式会社Albalink(アルバリンク)は、再建築不可物件専門の買取業者です。

全国どこにある再建築不可物件でも無料出張査定し、最短で即日現金化も可能、迅速な売却をお約束します。

再建築不可物件の売却でお困りの方は、ぜひ弊社にお任せください。

>>【再建築不可物件を高額売却】無料の買取査定を依頼

再建築不可物件を高額買取できる不動産業者を詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。

https://wakearipro.com/cannot-be-rebuilt-purchase/

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

再建築不可物件を所有し続ける3つの危険

再建築不可物件を所有し続けると、さまざまなリスクがあります。

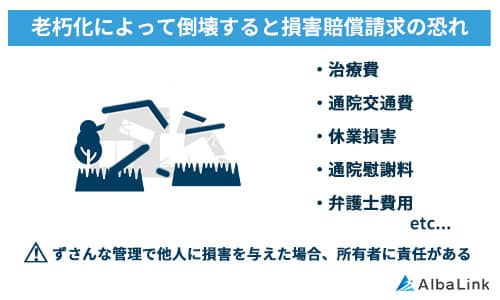

老朽化や災害による倒壊の危険

再建築不可物件は、老朽化が進むと倒壊の危険性が高まります。

もし、倒壊によって道路が塞がれたり避難経路が遮断されたりすると、周辺地域の安全を脅かすことになります。

また、倒壊した建物が隣接する建物や近隣住民に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負わなければいけません。 NPO法人空家・空地管理センターによると、空き家の倒壊によって小学6年生の男子が亡くなった場合、賠償額は5,630万円程度になるという試算も出ています。

NPO法人空家・空地管理センターによると、空き家の倒壊によって小学6年生の男子が亡くなった場合、賠償額は5,630万円程度になるという試算も出ています。

再建築不可物件は定期的なメンテナンスや修繕を行い、倒壊のリスクを最小限に抑えることが重要です。

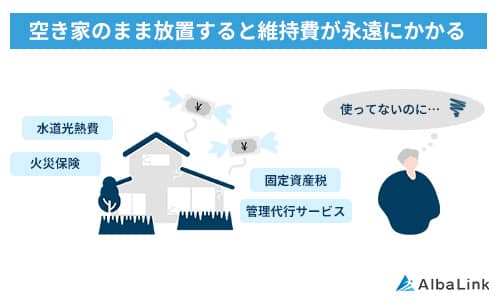

固定資産税などコストがかかる危険

再建築不可物件を所有する場合、以下のような維持費が発生します。

- 固定資産税・都市計画税

- 建物の維持管理費

- 火災保険・地震保険

- 防犯対策費

維持費は、建物の状態や地域によって異なりますが、所有している限り継続的に発生します。

維持費は、建物の状態や地域によって異なりますが、所有している限り継続的に発生します。

維持費の経済的負担が大きいときは、再建築不可物件を手放すことを検討しましょう。

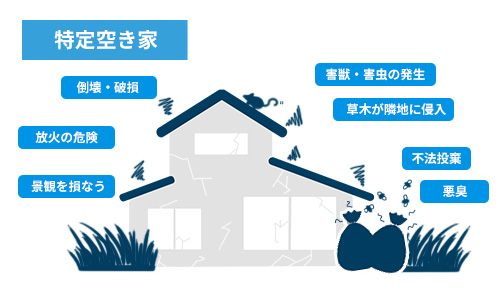

特定空き家に指定される危険

再建築不可物件を放置すると、特定空き家に指定されるリスクがあります。

特定空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が大幅に増加します。

自治体の改善措置の勧告や命令に従わない場合は、罰金や行政代執行の対象となることもあります。

空き家などの所有者に代わって行政機関が解体などの強制的な措置を行うこと。

措置にかかった費用は空き家の所有者が負担しなければならない。

再建築不可物件を所有している場合は、定期的な管理や活用を検討し、特定空き家に指定されないようにしましょう。

もし、ご自身で再建築不可物件を管理するのが難しいときは、再建築不可物件専門の買取業者に売却するのも選択肢の一つです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の再建築不可物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

あなたの再建築不可物件をスピーディーに買い取らせていただきますので、再建築不可物件の売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

まとめ

再建築不可物件は、接道義務を満たしていないなどの理由で、建て替えが制限される物件です。

再建築不可物件の活用方法は、リフォームによる賃貸、更地での駐車場経営などが考えられます。

しかし、再建築不可物件を所有し続けるには、適切な管理や維持費の負担が不可欠です。

再建築不可物件の負担から解放されたいなら、再建築不可物件専門の買取業者へ売却しましょう。

弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、再建築不可物件専門の買取業者です。

他社で断られてしまった再建築不可物件でも豊富な買取実績があります。

再建築不可物件にお困りなら、ぜひ弊社にご依頼ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら