実家じまいに利用できる自治体の補助金制度と税金特例4選

実家を手放す「実家じまい」において、解体や売却にかかる費用は大きな負担となります。

そこで活用したいのが、自治体の補助金制度や税制上の特例です。

補助金制度や税制上の特例を利用すれば、工事費や調査費の一部が補助され、負担を軽減できます。 ここでは、実家じまいに利用できる自治体の補助金制度と税金特例を具体的に4つご紹介します。

ここでは、実家じまいに利用できる自治体の補助金制度と税金特例を具体的に4つご紹介します。

なお、実家じまいについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

実家の解体に関する補助金制度

実家を解体する際には、自治体の「空き家除却補助金制度」の活用をおすすめします。

とくに老朽化した家屋は倒壊の危険性があり、近隣への影響も懸念されるため、自治体が解体費用の一部を補助する制度を整備していることが多いです。

参照元:浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金)

たとえば、浜松市では、空き家対策として、一定の要件を満たす家屋の除却に対して最大50万円の補助金が交付されます(※年度・地域によって金額や条件は異なります)。

申請には、所有者の同意書や建物の登記情報、写真などの書類が必要です。

このような制度を利用すれば、工事費の負担を軽減できる上、安全性の確保にもつながります。

まずはお住まいの自治体の公式サイトや窓口にて、該当する補助制度の有無を確認してみましょう。

なお、空き家補助金の実例について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

ブロック塀の解体に関する補助金制度

実家じまいの一環としてブロック塀の解体が必要な場合、補助金を活用できる可能性があります。

老朽化したブロック塀は倒壊のリスクがあり、地震などによる被害を防ぐ観点からも除却が推奨されています。

参照元:横浜市ブロック塀等改善事業

たとえば、横浜市のブロック塀等の除却促進事業は、危険と判定された塀の除却に対し、解体費用の一部を補助する制度です。

さらに、その後に軽量なフェンスや生垣などを新設する工事と合わせて行う場合には、その新設費用の一部も補助の対象となります。

補助制度を利用することで、解体にかかる経費の負担を抑えつつ、周囲の安全確保や土地の有効活用につなげられます。

補助制度には受付期間や予算の上限があるため、早めに申請しましょう。

アスベスト含有調査・除去に関する補助金制度

古い実家を解体する際、アスベストの有無を調査し、必要に応じて除去することは重要です。

アスベストは健康被害を引き起こす恐れがあるため、自治体はその調査・除去に対して補助金制度を設けています。

神奈川県では「建築物アスベスト対策支援事業」により、アスベスト含有建築物の調査や除去費用の一部を補助しています。

この制度は、工事業者との契約書や報告書、写真、申請書類の提出が必要で、補助上限額は調査で最大20万円、除去で最大100万円です。

アスベスト対策の補助を活用することで、健康リスクの軽減と工事費用の節約が両立できます。

まずは専門業者に相談し、建物のアスベスト含有状況を確認しましょう。

相続空き家の3,000万円特別控除

相続した実家を売却する際には、「相続空き家の3,000万円特別控除」を活用することで、大幅な節税が可能です。

参照元:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

この制度は、一定の条件を満たす空き家を相続した相続人が売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるものです。

国税庁の情報によると、昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、相続人が相続後に取り壊すか耐震改修し、一定期間内に譲渡した場合に適用されます(※固定資産税の滞納がないことなど複数の条件あり)。

必要書類としては、登記事項証明書、譲渡契約書、被相続人の住民票除票などが挙げられます。

相続空き家の3,000万円特別控除を活用すれば、譲渡所得税は0円になる可能性もあるため、売却のハードルが下がるでしょう。

実家を解体する選択肢は、補助金が貰えたとしても所有者の費用負担は免れません。

費用負担を最小限に抑えて実家じまいをするなら、まずはそのままの状態での売却を検討することをおすすめします。

弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、空き家専門の不動産買取業者です。

物件ごとの特性に合わせた再生・再活用のノウハウを有しているため、どのような状態のご実家でも現状のまま積極的にお買取りいたします。

「相続したものの使い道がない」「補助金があっても解体費用が高い」など、ご実家の処分にお悩みなら、ぜひ弊社にご依頼ください。

なお、空き家特例について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

実家じまいに補助金制度を利用する手続き6つの流れ

実家じまいで補助金を活用するには、各自治体が定める正式な手続きを順を追って進めることが大切です。

申請から受給までにはいくつかの段階があり、それぞれに必要な書類や条件があります。

ここでは、補助金の申請から受け取りまでの「6つの基本的な流れ」を解説します。

自治体への事前相談

自治体ごとに制度内容や申請条件、対象となる建物の要件が異なるため、事前確認は非常に重要です。

事前相談を通じて、申請者が該当するかどうかを確認し、必要な書類や手続きの詳細な案内を受けることができます。

横浜市や浜松市の公式サイトでも、窓口や電話による事前相談を推奨しており、相談の上で申請書類の様式や写真撮影の方法なども具体的に教えてくれます。

手続きを円滑に進めるためにも、まずは自治体の担当窓口に連絡し、補助制度の概要と必要な条件を確認しましょう。

必要書類の提出

事前相談の後、補助金申請にはさまざまな「必要書類」の提出が求められます。

書類を正確に準備しなければ、申請が受理されません。

一般的に求められる書類は以下のとおりです。

- 申請書(自治体指定の様式)

- 所有者全員の同意書

- 家屋の登記事項証明書

- 敷地の位置図(住宅地図や現地写真を含む)

- 解体工事の見積書 – 暴力団排除に関する誓約書

- 申請者の本人確認書類の写し

これらの提出物は、原則として郵送または窓口での提出となり、提出期限や受付時間にも注意が必要です。

提出書類が不足していると受付が完了せず、補助金の交付が遅れることがあります。

事前にチェックリストを作成するなどして、抜け漏れのない準備を行いましょう。

交付決定通知の受領

必要書類の審査を経て、自治体から「交付決定通知書」が発行されます。

交付決定通知書は補助金申請が正式に承認されたことを示す重要な書類です。

この通知を受け取るまでは、解体工事などの着手はできません。

なぜなら、交付前に工事を始めると補助金の対象外とされるケースが一般的だからです。

たとえば浜松市の補助制度では、「交付決定通知書の交付日以降に工事契約・着手すること」と明記されています。

また、通知書には、補助金の上限額や対象となる工事内容、今後の手続きについても記載されています。

通知を確実に受領し、内容を十分に確認したうえで、次のステップに進むことが大切です。

解体工事業者と契約を締結・解体工事

交付決定通知を受け取った後は、解体工事業者との契約を正式に締結し、実際の工事を進めます。

解体業者との契約での注意点は、契約内容や工事範囲が補助金の対象要件に合致していることです。

たとえば、補助の対象となるのは「老朽化した空き家の除却」に限られており、敷地の整地やブロック塀の除却費用などが別途で扱われることもあります。

工事完了後には、現場の写真や工事完了証明書が必要になるため、施工中の記録も忘れずに残しましょう。

また、契約書や請求書は後の提出書類に必要となるため、大切に保管しておく必要があります。

補助制度の条件を事前に確認しながら、信頼できる業者と適切な契約を結ぶことが、円滑な実家じまいの鍵となります。

実績報告書類の提出

解体工事が完了したら、自治体へ「実績報告書類」の提出し、補助対象となる工事が確実に実施されたことを証明します。

報告には、以下のような書類が求められます。

- 工事完了報告書

- 工事請負契約書の写し

- 請求書・領収書の写し

- 建物滅失登記済証明書

実績報告に不備があると補助金が交付されないケースもあり、記載内容や写真の撮影角度などにも一定のルールがあることも多いので、注意が必要です。

報告書類を正確に整え、提出期限を守ることで、補助金受給までの手続きをスムーズに進められます。

工事終了後すぐに書類準備に取り掛かるのがおすすめです。

請求書類の提出・補助金の受け取り

最後に、「請求書類」を提出することで、補助金が指定の口座に振り込まれます。

必要な書類には以下のようなものがあります。

- 請求書(様式指定あり)

- 領収書の写し

- 通帳の写し(口座確認用)

- 実績報告書の写し

各自治体では、請求手続きが完了してから数週間〜1か月程度で補助金が支給されるのが一般的です。

ただし、予算の範囲や手続きの混雑状況により時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。

こうして無事に補助金を受け取ることで、実家じまいにかかる経済的負担を大きく軽減できます。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

実家じまいに補助金制度を利用するときの5つの注意点

実家じまいで自治体の補助金制度を活用することは、解体費用や処分費用の負担を大きく軽減できる有効な方法です。

しかし、制度を正しく使うためにはいくつかの注意点を理解しておくことが必要です。

以下では、実家じまいに補助制度を活用する際に、特に気を付けたい5つのポイントを解説します。

事前に理解しておくことで、トラブルの回避と補助金の確実な受給が可能になります。

利用要件を確認する

補助金制度を利用するには、まず「制度の利用要件」が自分のケースに該当するかを確認することが重要です。

なぜなら、対象となる家屋や所有者の条件は自治体ごとに異なっており、一部の建物は制度の対象外になるからです。

たとえば、京都市の空き家解体補助金では、以下のような要件があります。

- 昭和64年1月7日以前に建築

- 一戸建て又は長屋建て

- 敷地面積50㎡以下

- 個人が所有

- 現に居住・使用していない

このように、家屋の築年数や建築様式、登記内容、権利関係など複数の要件を確認する必要があります。利用予定の自治体の窓口や公式サイトで制度の概要を確認し、早めに申請準備を始めましょう。

申請期限前に受付を締め切られる恐れがある

補助金制度の受付期間中であっても、「予算上限に達した段階で早期に締め切られる」ことがあるため、申請は早めに行うのが鉄則です。

多くの自治体では、補助事業の予算が「年度単位」で設定されており、補助金の交付は先着順で決定されるケースが一般的です。

とくに、繁忙期(4月~7月頃)は申請が集中するため、補助制度を検討している場合は、まず事前相談を行い、必要書類を早めに準備しておくことが推奨されます。

工事費用を立て替える必要がある

補助金制度では、工事費用の「事前立て替え」が必要になるケースが大半です。

補助金は基本的に工事終了後の実績報告に基づいて支給される後払い方式となっているため、解体費用や除却費用を一時的に全額自己負担する必要があります。

たとえば、補助上限額が50万円の制度でも、総工事費が100万円を超える場合、その全額をまず支払い、後から補助金分のみが支給されます。

このため、資金計画を事前に立て、必要であれば金融機関に一時的な融資を依頼することも検討しましょう。

申請者が複数(共有名義など)の場合は、同意や資金負担について事前に親族間で合意を得ておくことも重要です。

負担割合や権利関係が不明確なままだと、申請や契約手続きが滞る可能性があります。

申請受理前に解体工事を始めると対象外になる

補助金の申請では、「交付決定通知が届く前に工事を始めてしまうと、補助対象外になる」ことが明記されています。

なぜなら、自治体の制度は原則として「事前審査・交付決定→工事着手→報告→補助金支給」の流れで設計されており、この順序を守らなければ補助金は交付されません。

実際、横浜市の補助金交付要綱でも「交付決定前の工事契約・着手は不可」と明示されています。

補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事の契約前に、横浜市ブロック塀等

改善事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。

仮に、申請書類が不備であった場合でも、申請受理前に工事を進めてしまうと補助金を受けられなくなるため、解体業者との契約や工事のスケジュール管理には慎重になる必要があります。

業者には「補助金申請中である旨」を伝え、着工日を交付通知日以降に設定してもらうことが推奨されます。

消費税分は自己負担となる

補助制度を利用しても「消費税分は対象外」となるケースが多く、結果的に一部費用は自己負担になります。

とくに、高額な解体工事では、消費税分の負担額も無視できません。

たとえば、工事費用が税込110万円で、税抜価格100万円が補助対象となる場合、残りの10万円(消費税分)は自己負担となります。

補助制度では「税抜額ベース」で上限額を設定しているのが一般的です。

さらに、見積書や請求書の記載内容にも注意が必要です。

書類の様式によっては「税込」「税抜」の区別を明確に記載する必要があるため、解体業者との打ち合わせ段階から見積様式を調整しておくようにしましょう。

自治体によっては「消費税を含めない明細書類」が求められることもあります。

「すでに今年度分の申請が終わっていた」「解体費用を自己負担するのが難しい」などの場合は、実家を専門の買取業者に売却することを検討するとよいでしょう。

なぜなら、専門の買取業者は建物や設備がぼろぼろでも、家の中に物が溢れていても、そのままの状態で買い取ってくれるためです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は全国の不動産を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

あなたの実家を現状で買い取らせていただきますので、実家じまいに際して費用をかけたくないとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

>>【費用負担なしで実家じまいを実現!】無料の買取査定を依頼

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

実家じまいにかかる2つの費用相場

実家じまいを進める際には、おもに2種類の費用が発生します。

実家じまいの費用は、とくに敷地が広い場合や、家財が多く残されている場合は、費用が想定以上に膨らむこともあります。

相続や売却、土地の利活用を見据えるうえでも、実家じまいの費用相場を正しく把握し、必要な予算や手続きを事前に準備しておくことが重要です。

なお、実家じまいにかかる費用を詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

解体費用

実家じまいにおいて最も大きな支出となるのが「解体費用」です。

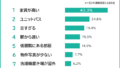

参照元:国土交通省「我が国の住生活をめぐる状況等について」

国土交通省のデータによると、木造住宅全国平均の住宅解体費用は木造住宅1坪あたりの費用で3.5万円といわれています。

50坪の解体にはおよそ175万円程度が相場とされており、構造や立地条件によってはそれ以上の費用が発生するケースもあります。

たとえば、都市部で建物が密集している地域では、安全対策や工事の難易度が高くなるため、工事費が割増になる可能性が高いです。

また、アスベスト含有の可能性がある建築物では、専門的な調査や追加工事が必要となり、費用がさらに上乗せされます。

補助金制度を利用すれば、解体費用の一部を補助してもらえる自治体もありますが、事前申請が必要である点には注意が必要です。

建物の構造や地域、申請制度の有無によって費用は大きく変動するため、複数の業者に見積もりを依頼し、解体計画を立てましょう。

なお、空き家の解体費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

片付け費用

もうひとつの大きな費用が「片付け費用」、いわゆる不用品処分や遺品整理、家財撤去にかかるコストです。

物量と分別作業の量によって大きく変動しますが、一般的な家庭であれば20万円〜50万円前後が相場とされています。

たとえば、実家が長年放置されていたケースでは、家具や生活用品だけでなく、家電・衣類・書類などが大量に残っており、専門業者による仕分け作業や廃棄処分が必要になります。

「遺品整理業者」や「不用品回収業者」に依頼すると、作業人数・日数に応じた料金が発生します。

なお、自治体によっては粗大ごみ処分の補助や無料回収制度がある場合もあるため、窓口での確認も忘れずに行いましょう。

片付け費用は、家族や親族との協力による事前整理を進め、処分物の分類と再利用の可能性を見極めることがコストダウンにつながります。

もし、実家の中に大量の家財道具が残っていて、途方に暮れているなら、ぜひ弊社株式会社Albalink(アルバリンク)にご相談ください。

弊社は、家財道具がそのまま残った状態でも、現状渡しで買い取りが可能です。

お客様ご自身で片付けを行う手間や費用は一切かかりません。

煩雑な分別や搬出作業から解放され、経済的な負担なくスムーズに実家を手放すことができます。

まずはお気軽に無料査定をご利用ください。

>>【費用負担なしで実家じまいを実現!】無料の買取査定を依頼

なお、空き家の片づけについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

実家じまいをせずに放置する3つのリスク

空き家となった実家を「とりあえずそのままにしておこう」と放置するのは、後々大きなリスクにつながります。

こうしたリスクを未然に防ぐには、空き家を抱え込まず、早めの判断が重要です。

「実家じまいの手続きや解体費用が負担」と感じるなら、弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)にご相談ください。

弊社は、空き家専門の不動産買取業者です。持て余しているご実家をそのままの状態でお買取りしますので、所有者様に解体や片付けの費用や手間は一切かかりません。

査定は全国どこでも無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

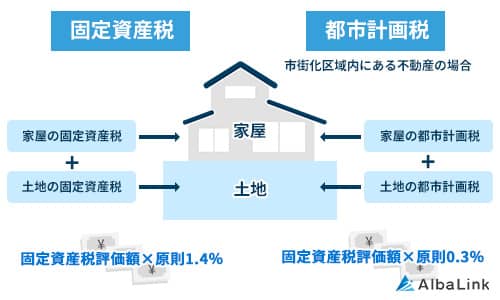

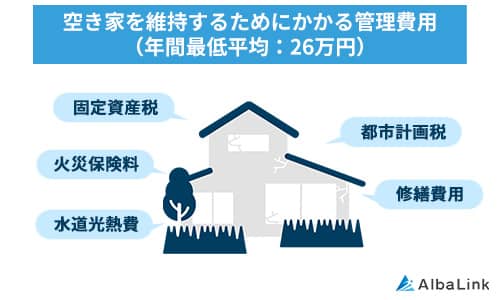

税負担がのしかかり続ける

空き家を放置していると、所有者には固定資産税や都市計画税といった税金の負担が毎年発生します。 とくに、相続した実家が居住用でなくなると、小規模住宅用地の特例が外れるケースもあり、税額が数倍になることもあります。

とくに、相続した実家が居住用でなくなると、小規模住宅用地の特例が外れるケースもあり、税額が数倍になることもあります。

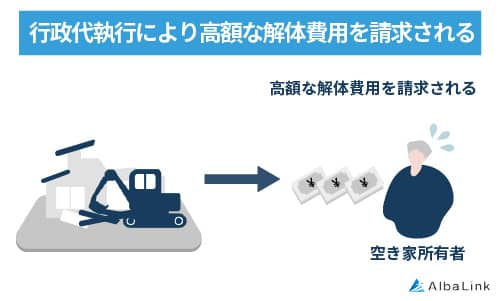

さらに深刻なのが「特定空き家」に指定されるリスクです。

特定空き家は、老朽化が進み倒壊の恐れがあると市町村から判断された空き家に適用されるもので、指定されると固定資産税の減額特例が解除され、土地にかかる税額が最大で4〜6倍に増加します。

このように、空家の税負担は所有し続ける限り増し続ける可能性があるため、対策としては早期売却か解体、更地化が有効です。

固定資産税の滞納が続けば差し押さえの恐れもあるため、早めに専門家へ相談することが推奨されます。

特定空き家に指定されると固定資産税が増える

「特定空き家」とは、市区町村から「倒壊等の危険がある」「衛生上有害」「著しく景観を損なっている」などと判断された空き家のことです。 特定空き家に指定されると、従来の住宅用地特例(1/6課税)が解除され、土地の固定資産税が通常課税に戻るという厳しいペナルティが科されます。

特定空き家に指定されると、従来の住宅用地特例(1/6課税)が解除され、土地の固定資産税が通常課税に戻るという厳しいペナルティが科されます。

このような増税は、老朽住宅を長期放置している所有者にとって大きな経済的打撃となるため、定期的な調査や点検、除却の検討が必要です。

さらに、自治体による指導後に改善が見られなければ、行政代執行による強制撤去や費用請求も起こり得ます。 なお、特定空き家について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

なお、特定空き家について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

維持管理をし続けなければならない

空き家であっても、所有者は建物および敷地の「管理責任」を負っています。 建物が放置され老朽化すれば、倒壊・不法侵入・害虫被害などが発生する恐れがあるため、定期的な清掃や修繕、草刈りなどの維持管理が必要です。

建物が放置され老朽化すれば、倒壊・不法侵入・害虫被害などが発生する恐れがあるため、定期的な清掃や修繕、草刈りなどの維持管理が必要です。

庭の草木が隣家へ越境したり、不法投棄や動物の侵入が繰り返されたりすることで、近隣住民とのトラブルに発展するケースも多く、市区町村の窓口に苦情が寄せられる事例も増加傾向にあります。

さらに、建物の定期的な点検や通風、敷地の整備には時間と費用がかかり、遠方に住んでいる相続人にとっては現実的な維持管理が困難です。

空き家管理代行業者を利用する手段もありますが、年間数万円〜十数万円の経費が発生するため、負担は決して小さくありません。

なお、空き家の維持管理費について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

損害賠償を請求される恐れがある

空き家が原因で第三者に損害が発生した場合、所有者が損害賠償責任を問われる可能性があります。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

たとえば、屋根瓦や外壁の一部が落下して通行人にケガを負わせたり、倒壊によって隣家を損傷したりした場合、その賠償額は数百万円〜数千万円にのぼることもあります。

とくに、老朽化が進んでいる建築物は、自然災害による倒壊リスクも高く、建築物の危険性が社会問題として注目されています。

こうしたリスクを回避するには、建物の現状を把握し、必要に応じて解体や売却を検討する必要があります。

ただし、前述のように実家を解体するためには100万円以上の費用がかかるケースは珍しくありません。

解体費用を負担せずに損害賠償リスクから解放されたいなら、まずは専門の買取業者に相談することをおすすめします。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は自治体と連携して空き家の利活用に取り組んでいる専門の買取業者であり、築年数が古く状態が悪い空き家でも、室内に物が溢れていても現状で買い取ることが可能です。

実家じまいに関するリスクから解放されたい方は、お気軽に弊社までご相談ください。

>>【費用をかけずに実家じまいを実現!】無料の買取査定を依頼する

なお、空き家が倒壊したときに所有者が負う可能性のある損害賠償リスクについては以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

実家じまいにかかる費用を抑えたいなら「売却」がおすすめ

実家じまいを進める上で大きな課題となるのが、解体費用や遺品整理、土地の更地化にかかるコストです。

こうした費用負担を抑えたい場合、効果的な選択肢が「売却」です。

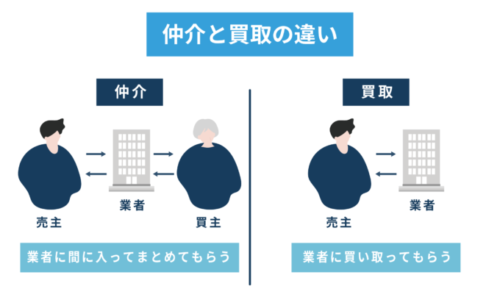

実家の売却方法はおもに2種類あります。

物件の状況に応じた売却方法を選ぶことで、解体や不用品処分にかかる工事費や諸経費を回避し、実家じまいの費用を最小限に抑えられます。

なお、仲介と買取の違いを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

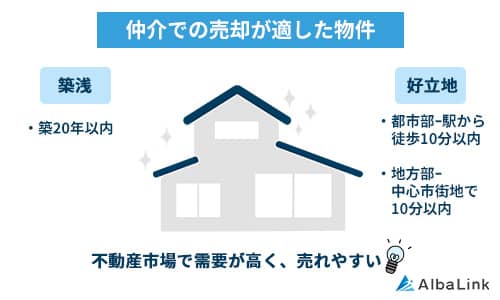

立地条件・建物の状態が良ければ仲介業者に依頼

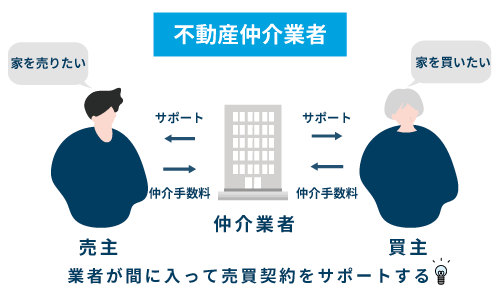

実家が都市部や住宅需要の高い地域に位置し、建物の状態が比較的良好である場合は、仲介業者を通じた売却がおすすめです。 仲介とは、不動産会社が買主を探してくれる方法で、市場価格に近い金額で売れる可能性が高いのが特徴です。

仲介とは、不動産会社が買主を探してくれる方法で、市場価格に近い金額で売れる可能性が高いのが特徴です。 とくに令和7年度以降、少子高齢化と空き家の流通促進政策により、築古住宅の利活用ニーズが高まっている地域では、築年数が古くても条件次第で高値がつくことがあります。

とくに令和7年度以降、少子高齢化と空き家の流通促進政策により、築古住宅の利活用ニーズが高まっている地域では、築年数が古くても条件次第で高値がつくことがあります。

ただし、不動産仲介業者に依頼して売却した場合、仲介手数料がかかります。

また、売却までに時間がかかることや、内覧対応・不用品処分が必要になる場合がある点は考慮しておきましょう。

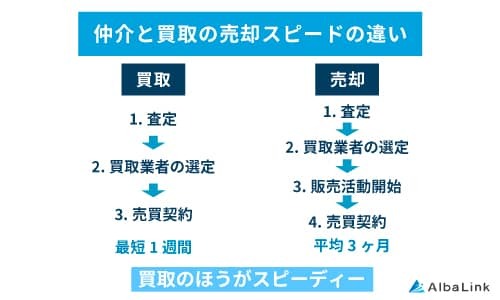

立地条件・建物の状態が悪い場合は買取業者に相談

実家が過疎地域にある、または建物が老朽化して危険な状態にある場合は専門の不動産買取業者による売却が現実的な選択肢になります。

買取では、業者が直接物件を買い取るため、仲介のように買主を探す必要がなく、スピーディーかつ確実に手放せる点が最大のメリットです。 さらに、家屋が古くても、更地にせずそのままの状態で買い取ってもらえる業者もあり、解体費用や不用品処分費用といった大きな負担を回避できます。

さらに、家屋が古くても、更地にせずそのままの状態で買い取ってもらえる業者もあり、解体費用や不用品処分費用といった大きな負担を回避できます。

弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、自治体と提携して地域の空き家の適正な管理・活用に取り組んでいる専門の買取業者です。

空き家ごとの特性に合わせた再生・活用方法を熟知しており、現状のまま買取、民泊やサテライトオフィスなど、さまざまな再生を成功させています。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)空き家の相談・査定依頼/

電話相談も受付中!10時~19時【無料】0120-672-343

まとめ

実家の解体やアスベスト除去、ブロック塀の撤去には各自治体の補助金が活用でき、相続空き家には3,000万円の特別控除が適用されるケースもあります。

実家じまいを後回しにすると、税負担や管理リスクがのしかかるため、注意が必要です。

もし、解体費用や片付け費用などの経済的な負担をかけずに実家を手放したいとお考えなら、空き家専門の買取業者への売却も検討してみましょう。

とくに、建物の老朽化が進んでいる場合は、現状のまま買い取ってくれる可能性があり、スムーズな実家じまいにつながります。

なお、弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、空き家専門の不動産買取業者です。

どのような物件でも、所有者様に解体や片付けの費用や手間の負担をかけることなく、スピード買取いたします。

「相続した空き家の使い道がない」「実家を早く手放したい」など、実家じまいでお悩みならぜひ弊社へご依頼ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら