不動産の共有名義人の片方が死亡した場合の相続

共有者の片方が亡くなると、共有していた不動産の持分は遺産になり、故人の相続人が受け継ぎます。

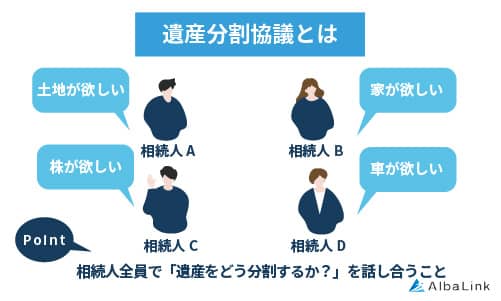

もし、故人が遺言を遺さなかった場合、相続人たちはその持分をどう分けるかについて協議し、誰がどの程度の割合で相続するかを決めることが必要です(遺産分割協議)。

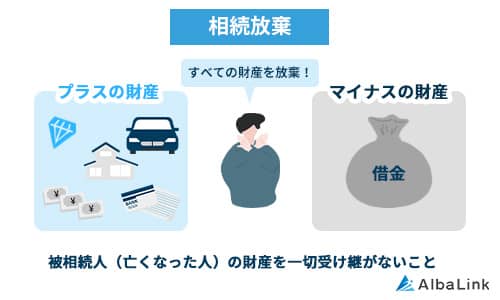

なお、相続放棄を選択するのであれば、相続の開始があったことを知ったとき(通常、亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要となります。

相続放棄を選択するメリット

相続放棄を選択するメリットは、以下の2つです。

- 亡くなった人の負債を引き継がなくてよくなる

- 遺産分割のトラブルに巻き込まれずに済む

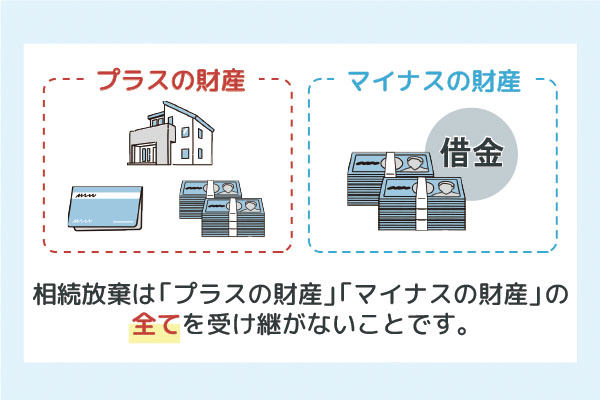

相続放棄をすると借金などのマイナスの財産も放棄できるため、亡くなった人に負債がある場合には相続放棄が選択されるケースは多いです。

また、亡くなった人に負債がなくても、相続人同士が不仲で遺産の分け方をめぐりトラブルに発展しそうな場合も、相続放棄は選ばれます。

相続放棄の概要と相談先については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有者に相続人がいるケース

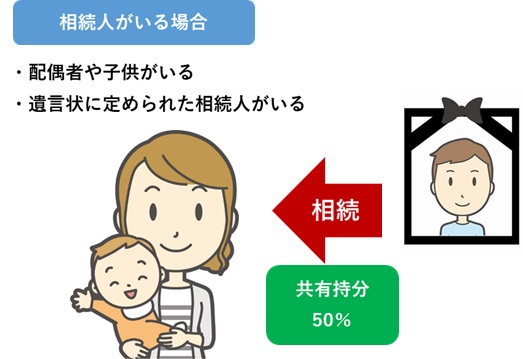

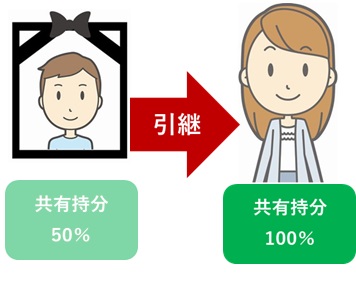

死亡した共有者(被相続人)に相続人がいる場合、相続人がそのまま持分を取得します(以後、この記事では「被相続人」とは「死亡した共有者」のことを指すこととします)。

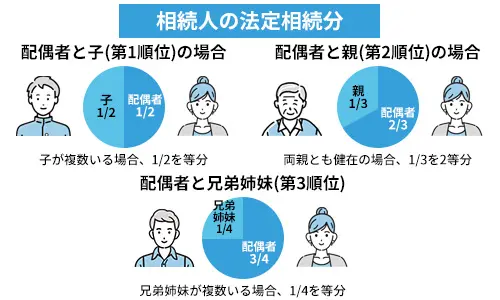

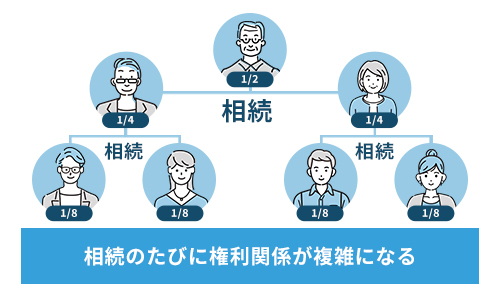

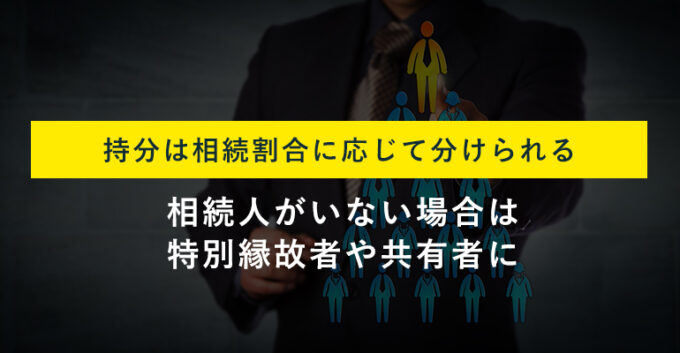

相続人が1人の場合はその相続人に持分が移り、相続人が複数いる場合は法定相続分に応じて共有持分が各相続人に帰属します。

- 法定相続分

- 民法で定められた配分にのっとって、法定相続人が遺産を分配すること

- 法定相続人

- 被相続人の配偶者と子ども、両親、兄弟姉妹

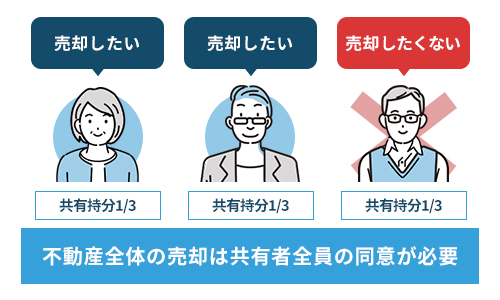

法定相続分で相続すると、共有者が増えてしまい、将来売却の際などに共有者同士で意見が合わず、トラブルになる恐れがあります。

共有者が増えることによるトラブルを避けるためにも、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議(遺産配分を決める相続人同士の話し合い)を行い、誰か1人が単独で共有持分を相続することをお勧めします。

その場合、もともと被相続人と建物を共有で所有していた者が単独相続することが自然でしょう。

また、被相続人が遺言によって相続人の1人を共有持分の引継人と定めていた場合も、その相続人が単独で共有持分を取得できます。

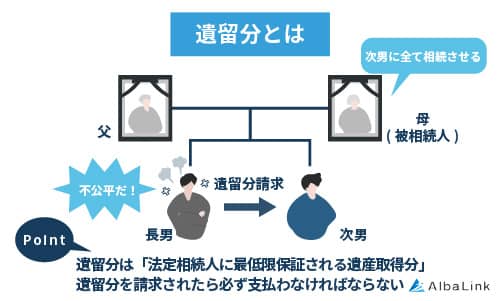

しかし、ほかの相続人が自身の取り分を求めて遺留分侵害額請求を起こす可能性もあります。

遺留分

法定相続人が相続できる最低限の遺産のことです。遺留分侵害額請求の訴えが裁判所に認められた場合、法定相続人は遺留分を取得できます。たとえ遺言書で相続人が定められていたとしても、このケースではほかの相続人と不動産を共有しなくてはいけなくなる点に注意が必要です。

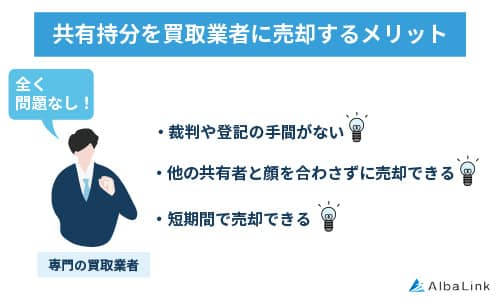

先ほど、複数の共有者での共有所有は避けた方がよいとお伝えしましたが、すでに共有者が増えてしまってトラブルになっている場合は「自身の共有持分のみを売却する」ことで共有関係から抜け出すことができます。

特に、専門の買取業者に依頼すれば、スピーディーにあなたの共有持分のみ買い取ってもらえます。専門の買取業者は共有持分を買い取ったあと、他の共有者とも話し合い、不動産全体を買い取り、再販するといったノウハウに長けているためです。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者として、共有持分の買取りを積極的に行っております。ぜひ一度、無料買取査定いただき、売却価格だけでもご確認ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で査定を依頼

なお、共有名義の解消方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

共有者に相続人がいないケース

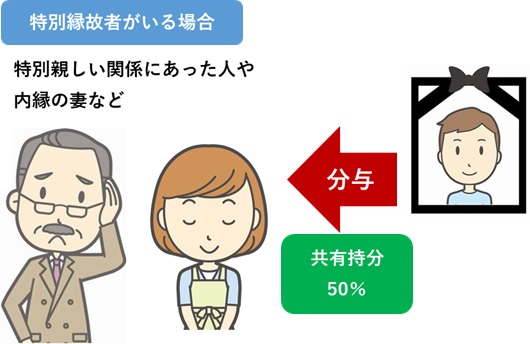

共有不動産の共有者である被相続人に相続人がいなければ、特別縁故者(内縁の妻など)に共有持分を相続する権利が与えられます。

その場合、身内ではない人物と不動産を共有することになるため、不動産の活用方法などを巡ってトラブルが発生する恐れがあります。

ここでは、共有者に相続人がいない場合に誰が共有持分を相続するのかについて解説します。

相続人不在のケースとは?

死亡した共有者に相続人がいないケースとして考えられるのは、以下の2パターンです。

- 配偶者・親・子ども・兄弟姉妹がいない

- 相続人が全員相続放棄した

配偶者・親・子ども・兄弟姉妹がいない

被相続人がもともと天涯孤独で法定相続人となる親族がいないケースです。

子どもや孫、ひ孫、親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪が存在しない場合は法定相続人がいません。

被相続人に法定相続人がいないのであれば、「被相続人は今まで誰と建物を共有していたんだ?」という疑問が浮かぶかもしれません。

共有者の関係は、親子や兄弟など、法定相続人同士であることが多いためです。

しかし、被相続人の共有者が、法定相続人の範囲から外れる親族という場合もあり得ます。

法定相続分による相続を何代にもわたって繰り返してきた場合、そういったことが起こります。

相続人が全員相続放棄した

たとえ被相続人の共有者が法定相続人(被相続人の子供など)であっても、共有者含めて全ての相続人が被相続人の持分を相続することを放棄した場合、共有持分の相続人がいなくなります。

被相続人の共有者である相続人が持分の相続を放棄するケースとして、親子で実家を共有しており、親が亡くなったのを契機に、共有者である子供も実家を出るために持分の相続を放棄する、といったケースが考えられます。

なお、共有持分の相続放棄について、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

相続人がいないケースにおける共有持分の取扱い

被相続人に相続人がいない場合、共有持分の取り扱いに関しては「民法255条」と「民法958条の3」という2つの条文によって定められており、それぞれ規定が異なります。

そのため、多くの方が混乱してしまいがちです。

相続人がいないケースにおける共有持分の行方をしっかりと理解するためにも、まずは民法の規定について把握しましょう。

次の項目では、「民法255条」と「民法958条の3」の違いについて詳しく解説します。

「民法255条」と「民法958条の3」では共有持分を相続できる人物が異なる

被相続人に相続人がいない場合、民法255条・民法958条の3では共有持分を相続できる人物が異なります。

この章では、民法255条・民法958条の3の条文の違い・概要を紹介します。

民法255条と民法958条の3の条文の違い

まずは、民法255条と民法958条の3の条文がどのように異なるのかを確認しましょう。

255条(持分の放棄及び共有者の死亡)

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)

前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

民法255条とは

民法255条をみると、「共有者の1人が死亡して相続人がいないときには、共有持分が他の共の共有者のものになる」と書いてあります。

ここでいう「他の共有者」とは先ほども述べましたが「法定相続人以外の共有者」ということになります。具体的には、法定相続分による相続を繰り返したことにより発生してしまった、血縁関係の遠い親族などが考えられます。

あるいは、共有者の誰かが、自身の持分を第三者に売却してしまった場合、その第三者も「他の共有者」になります。

民法255条では、相続人がいない場合はこうした「他の共有者」へ持分が移ると規定しています。

なお、ここで説明した、「他の共有者」という言葉は、このあとも何度も出てくるので、意味をしっかり覚えておいてください。

共有名義・共有持分の用語と概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

民法958条の3とは

958条の3は「特別縁故者への財産分与」を認めています。

これは、内縁の配偶者など被相続人と特別な関係にあった人による遺産受け取りを認める規定です。

人が死亡したとき、遺産を受け取れるのは基本的に「法定相続人のみ」です。

内縁の妻や献身的に介護をおこなった人などには相続権がないので、一切の遺産を受け取れません。

しかし相続人がいない場合にまで、生前に遺族と親しい関係にあった人が一切遺産を受け取れないのは不合理です。

そこで相続人がいない場合には、死亡前に被相続人と近しい関係にあった人を「特別縁故者」として、財産を一部もらう権利を定めています。

上記の2つの規定があるために被相続人の相続人がいない場合、共有持分を「他の共有者」が取得できるのか、「特別縁故者(内縁の妻など)」が取得できるのかがはっきりとしません。

いったいどちらが共有持分を取得できるのでしょうか。

最高裁判所の判例では特別縁故者を優先

共有持分権者が死亡した場合の民法958条の1と民法255条の問題について、最高裁は以下のように判断しています。

(最高裁平成元年11月24日)

958条の3の規定は、本来国庫に帰属すべき相続財産を被相続人と特別の縁故があった者に分与し、特別縁故者を保護するためのものである。

特別縁故者への財産分与の制度が設けられているにもかかわらず、相続財産が共有持分というだけで分与が認められないのは不合理であり、被相続人の意思にも合致しない。

共有持分権者が死亡して相続人の不存在が確定したときには、まずは特別縁故者への財産分与の対象となり、その手続を経ても承継する人がいない場合にはじめて255条によって他の共有者に帰属すると理解すべきである。

このように裁判所は、民法958条の3と民法255条については958条の3が優先的に適用されると判断しています。

つまり、被相続人に相続人がいないケースでは、共有持分はまず特別縁故者への分与対象となり、分与がおこなわれなかったときに他の共有者のものとなるということです。

なお、見ず知らずの特別縁故者や今まで会ったこともない親戚が新たな共有者となると、急に不動産の売却を主張されたり、他の共有者の持分を強引に買い取ろうとしてきたりといったトラブルが発生する恐れがあります。

ですから、共有関係から抜け出したい場合は、自身の共有持分のみ専門の買取業者に売却してしまいましょう。

弊社Albalinkにご依頼いただけば、数日で売却できる場合もあります。

まずは無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で査定を依頼

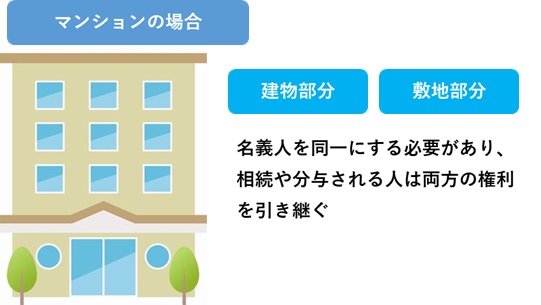

マンションの「専有部」と「敷地権」はセットで相続が基本

マンションの共有持分のケースでは、民法958条の3と民法255条について特例が設けられています。

それは「建物部分」と「敷地権の共有部分」の所有者を分けないルールです。

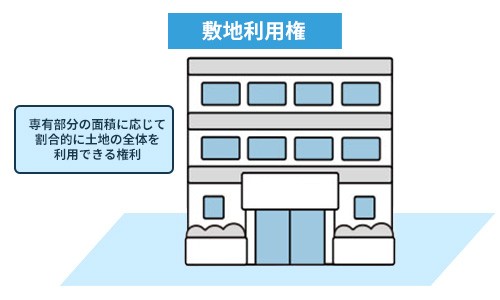

マンションの権利は「建物部分(区分所有権)」と「土地(敷地利用権)部分」に分かれており、建物部分は所有者の「専有(単独所有)」、敷地権はマンション所有者(そのマンションに住んでいる住民)全体の「共有」となっています。

そしてマンションについては「区分所有法」という法律により、「建物と敷地権持分の所有者が一致しなければならない」という原則が定められています。

参照元:e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律第24条」

建物と敷地権を両方所有していないと、利用や売却などの際に混乱が生じて不都合だからです。

そのため、マンションの所有者が死亡した場合、敷地権の所有者は建物の所有者に従って決まります。

たとえば、被相続人に相続人や特別縁故者や相続人がいて、彼らの1人が建物部分を相続する場合、自動的にその相続人が敷地利用権も相続することになります。

ただ、マンションの場合、相続人や特別縁故者がいない場合は、建物も敷地利用権も国のものとなり、「他の共有者」が相続することはできません。

実際、前述の区分所有法第24条で、敷地利用権は他の共有者には適用されないと規定されています。

参照元:区分所有法第24条

なお、マンションにおける「区分所有」「共有持分」の違いなどについて詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。

共有不動産に住宅ローンが残っている場合の手続き

共有不動産に住宅ローンが残っている場合、相続人は被相続人の残債も含めて受け継ぐことになります。

このとき、被相続人が団体信用生命保険に加入していれば、被相続人分の残債は保険金によって相殺されるため、亡くなった共有者分の残債を支払う必要はありません。

住宅ローンを返済中に、死亡や高度障害など万が一のことがあった場合に、住宅ローンの借入残高をゼロにして、家族の住居を確保することができる保険

被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合、以下のように保険金の支払い手続きを進めます。

- 住宅ローンを借り入れている金融機関に連絡し、必要書類を受け取る

- 書類に必要事項を記入のうえ金融機関に提出する

- 生命保険会社の審査を受ける

- 保険金の支払いを受ける

- 相続登記で不動産名義を相続人のものに変更する

- 抵当権抹消登記をおこなう

なお、団体信用生命保険は住宅ローンの残債を保険金によって弁済するしくみのため、一般の生命保険とは異なり相続税の対象とはなりません。

共有名義の片方(共有者)が死亡したときの相続手続き

被相続人の共有持分を相続する流れは相続人がいるケース・いないケースで異なります。

ここでは、相続人がいるケースといないケースにおける共有持分を相続する流れや手続きについて解説します。

自身の状況にあった正しい相続の流れを理解し、スムーズに相続手続きを進めましょう。

相続人がいるケース

共有持分権者に相続人がいる場合の共有持分の相続の流れは以下の通りです。

- 相続人が遺産分割協議をおこなう

- 相続人が共有持分の相続登記をおこなう

相続人がいる場合は、相続人同士で遺産分割協議を行い、誰が被相続人の共有持分を相続するか決めます。

相続する者が決まったら、相続登記を行い、共有持分の所有者を被相続人から相続人へ移します。

相続登記は個人でも行えますが、手続きが煩雑なため、司法書士などへ頼むのが一般的です。

司法書士報酬は5万円~10万円ほどです。

万一、遺産分割協議がまとまらず、やむなく法定相続分で相続することになった場合は、早めに自身の共有持分を専門の買取業者へ売却することを検討しましょう。

先述したように、法定相続分で相続し、共有者が増えると、将来的に売却などで意見が合わず、共有関係から抜け出せなくなる恐れがあるためです。

弊社Albalinkでも共有持分の買取を積極的に行っております。

共有持分のみであっても、弊社は活用するノウハウを持っておりますので、しっかり適正価格で買い取らせていただきます。

まずは無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で査定を依頼

なお、相続の流れについては下記の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

共有名義人の片方が死亡した場合、相続税の申告が必要なケースもある

共有名義人の片方が死亡した場合、遺産総額が3,600万円以上あった場合、相続税の申告が必要です。

共有持分以外の現預金・株式・貴金属など、相続財産すべてを合算して課税対象額を算出します。

相続人が複数いる場合は、相続人ごとに税額を計算しますが、相続人が1人の場合、課税対象額に対してかかる相続税が自身の税額となります。

相続税の計算式は以下のとおりです。

相続人が1人で、課税対象額が5,000万円だった場合、以下の計算となります。

3,000万円 + 600万円 = 3,600万円

5,000万円 – 3,600万円 = 1,400万円

国税庁「No.4155 相続税の税率」で、1,400万円は税率10%・控除額50万円であるため、

1,400万円 × 15% – 50万円 = 160万円

このように、相続人が1人で課税対象額が5,000万円だった場合、160万円が相続税となります。

相続税の納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に納付が必要です。

なお、相続人が複数いる場合の共有不動産の相続税については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続人がいないケース

死亡した共有持分権者に相続人がいない場合、先述したように、「特別縁故者」か法定相続人以外の「他の共有者」が持分を相続するための手続きを行います。

死亡した共有持分権者に相続人がいない場合の共有持分相続の流れは以下のとおりです。

- 「他の共有者」が「相続財産清算人」の選任を申し立てる

- 相続財産清算人が相続人の捜索や債務の支払い、特別縁故者への財産分与などの手続きを進める

- 最終的に残った共有持分を「他の共有者」が取得する

- 取得した共有持分についての名義変更登記をおこなう

以下で、順に解説していきます。

「他の共有者」が「相続財産清算人」の選任を申し立てる

「他の共有者」が被相続人の共有持分を取得するには、まずは家庭裁判所で「相続財産清算人」の選任を申し立てなければなりません。

遺産を管理する人のこと。 具体的には、法律にしたがって債権者や受遺者への支払い、特別縁故者に対する相続財産を分与するための手続きなどを行う

なぜなら、前述したように共有持分の相続は、「他の共有者」より、特別縁故者が優先されます。

そのため、相続財産清算人が特別縁故者への財産分与の手続きを終えない限り、死亡した人の共有持分を「他の共者」へ移すことができないからです。

相続財産清算人の選任方法は、後の項目で詳しく説明します。

相続財産清算人が相続人の捜索や債務の支払い、特別縁故者への財産分与などの手続きを進める

相続財産清算人は、弁護士・司法書士など士業が選ばれるケースが多いですが、申立人自身が候補者を推薦することもできます。

家庭裁判所で相続財産清算人が選任されたら、その人が相続人の捜索や財産の現金化、債務がある場合は、債権者への支払いなどを進めます。

その後、特別縁故者への通知を行い、財産分与の手続きがおこなわれます。

最終的に残った共有持分を共有持分権者が取得する

相続財産清算人が必要な支払いをしたあと、死亡した人の共有持分が残っていたら、不動産の価値を算出します。

その後、その持分は「他の共有者」に帰属することになります。

取得した共有持分についての名義変更登記をおこなう

「他の共有者」が不動産の共有持分を取得した場合には、その持分について自分の名義に変更する名義変更登記をおこないます。

名義変更登記は自身でも行えますが、手続きが煩雑であるため、司法書士に依頼するケースが大半です。

これにより、第三者に対しても引き継いだ共有持分を主張できる状態になります。

「他の共有者」が被相続人の共有持分を取得する方法

被相続人に相続人がいない場合、「他の共有者」(法定相続人以外の共有者)が被相続人の共有持分を取得する可能性があります。

ただ、「他の共有者」が被相続人の共有持分を取得するには煩雑な手続きや、共有者との話が必要となります。

被相続人の共有持分を「他の共有者」が取得する方法は以下の3つです。

- 死亡後に相続財産清算人を選任する

- 「他の共有者」に対する持分を遺贈(遺言で財産を譲ること)してもらう

- 生前贈与を行う

それぞれの方法について以下で詳しく解説していきます。

死亡後に相続財産清算人を選任する

被相続人の共有持分を「他の共有者」が取得する場合、まずは家庭裁判所で「相続財産清算人」を選任しなければなりません。

死亡した人の共有持分は優先的に特別縁故者のものとなり、それがおこなわれないときに「他の共有者」のものとなります。

そこで、相続財産清算人を選定し、特別縁故者がいるのであれば、財産分与を行ってもうら必要があるためです。

なお、「他の共有者」が勝手に特別縁故者と話し合い、財産分与を行うことは認められていません。

ですから、まずは相続財産清算人を選任しなければならないのです。

相続財産清算人を選任する方法

相続財産清算人の選任申立は、「被相続人の住所地の家庭裁判所」にておこないます。

その際、以下の書類が必要です。

- 被相続人や被相続人の両親、子どもや孫などの出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類

- 相続人の住民票除票または戸籍附票

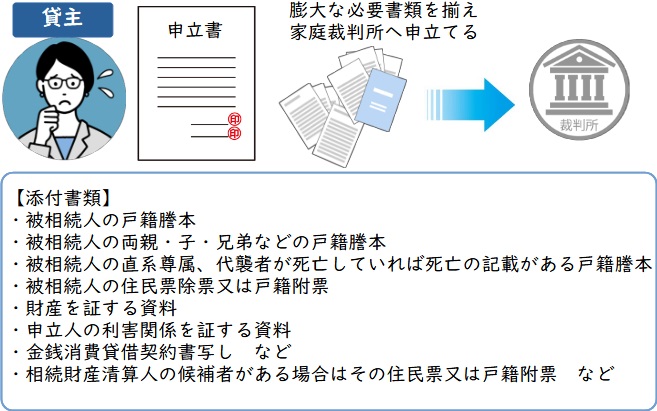

- 被相続人の財産に関する資料(不動産全部事項証明書、固定資産評価証明書※1、預貯金や株式などの残高が分かる書類など)

- 不動産を共有していることを示す資料(共有不動産の登記簿謄本※2)

- 相続財産清算人の候補者を立てる場合、その人の住民票または戸籍附票

上記の固定資産税評価証明書(※1)と、登記簿謄本(※2)について、どのようなものかイメージが湧くように、下記に弊社で使用しているそれぞれの書類の画像を載せておきます。

【固定資産税評価証明書】

【登記簿謄本】

.jpg)

なお、「他の共有者」が自ら相続財産清算人となることも可能です。

しかし、相続財産清算人の選定は家裁の判断にゆだねられるため、実際になれるとは限りません。

選任申立の際にかかる費用としては、800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手、「予納金」が必要です。

相続財産清算人選任の際の予納金は、20万~100万円以上かかる場合もあります。

相続財産清算人選任後の流れ

相続財産清算人が選任されたら、その人が財産の換金や処分をしていき、最終的に特別縁故者への財産分与の手続きをおこないます。

その時点で共有持分が処分されずに残っていたら、民法255条によって「他の共有者」が被相続人の共有持分を取得することができます。

「他の共有者」に対する持分を遺贈(遺言で財産を譲ること)してもらう

被相続人となる方と「他の共有者」の仲が良い場合は、「他の共有者」に対する持分を遺贈をしてもらいましょう。

他に相続人や特別縁故者もいない場合は、被相続人となる方に生前に遺言書を作成してもらい、「他の共有者」に持分を譲ることを明記してもらうといいでしょう。

共有不動産の持分を遺言書で相続する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

ps://wakearipro.com/will-shared-real-estate/

遺言の有無によって相続の煩雑さが変わる

前項で解説したように、共有者が亡くなってしまってから「他の共有者」が自力で被相続人の共有持分を取得しようとすると、手間や費用がかかります。

しかし遺言で共有持分の引き継ぎ手が「他の共有者」に指定されていれば、相続開始後すぐに「他の共有者」が指定された人が共有持分を取得可能です。

この場合、相続財産清算人の選任も不要であり、特別縁故者に分与される可能性もありません。

また先述したように、マンションの場合、遺言もなく、相続人もいない場合、共有持分は特別縁故者のものになるか、国のものになるかのどちらかであり、「他の共有者」は取得できません。

しかし、遺言があればマンションであっても建物と敷地を両方「他の共有者」が取得することができます。

遺言内容は本人が決める

遺言書で誰に持分を相続させるかは、遺言者本人が自由に決められます。

たとえば遺言者が特別縁故者へ共有持分を遺贈すると決めた場合、共有持分は特別縁故者のものになります。

ですから、共同で不動産を所有している共有者が共有相手の死亡後に持分を取得したいのであれば、生前からしっかりと話し合い、自分に共有持分を譲ってくれるよう説得してから遺言書を書いてもらう必要があります。

なお、共有持分の遺言書の作成方法についてはこちらの記事をご確認ください。

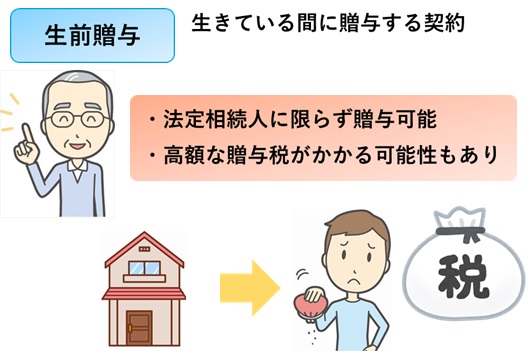

生前贈与を行う

遺言書と近いものがありますが、被相続人となる方が生きているうちに自身の持分を「他の共有者」へ生前贈与する方法もあります。

生前贈与とは文字通り、生きているうちに自身の財産(ここでは共有持分)を特定の誰かに贈与することです。

ただ、この方法も被相続人となる方が「他の共有者」を信頼しており、「他の共有者」に持分を譲りたいと思っていることが前提となります。

また、共有持分を生前贈与するときには以下の点に注意が必要です。

「特別受益の持ち戻し」とは、「共有持分を生前贈与されたこと」を「特別な利益を受けた(特別受益)」と捉え、相続の際に、特別受益分を受けた相続人の相続分を特別受益の金額分差し引くことです。

つまり、生前贈与を受けたのだから、相続の時に受け取れる遺産はその分少なくていいはず、という主張です。

「他の共有者」はそもそも法定相続人ではないため、「特別受益の持ち戻し」を主張されることはありませんが、相続人の誰か一人に生前贈与した場合、「特別受益の持ち戻し」を主張される可能性があります。

この「特別受益の持ち戻し」の主張をされると、生前贈与したとしても、結局、相続時に揉め事が発生する恐れがあります。

他の相続人から「特別受益の持ち戻し」の主張をされないようにするには、遺言書でも、生前贈与した者に共有持分を譲ることを明記しておく必要があります。

なお、下記の記事では遺贈や、贈与の違いについてわかりやすく解説していますので、あわせてご確認ください。

相続のトラブルを避けたいなら共有持分の買取がおすすめ

ここまで述べてきたように、共有者の1人が亡くなり、相続が発生すると、見知らぬ第三者と共有関係になってしまったり、共有者が増えて合意形成ができなくなったりと、様々な問題が起こる恐れがあります。

そうしたトラブルを事前に回避したい方や、現に相続などのトラブルに巻き込まれている方、あるいは共有者が増えすぎて、わけがわからず共有関係から抜け出したい方は、専門の買取業者へ自身の持分を売却することをお勧めします。

専門の買取業者であれば、共有持分のみでも問題なく買い取れます。

なぜなら、買取った共有持分を再販・運用し、利益を生み出すノウハウを持っているためです。

また、買取業者に依頼すれば、他の共有者と顔を合わさずに自身の共有持分を売却できます。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者として、年間多数の共有持分の買取りを行っております。

弁護士とも提携しているため、一般的な買取業者では対応できないような、利害関係が絡む他の共有者との話し合いにも問題なく対応できます。

実際弊社は長期間におよぶ共有者との交渉が必要な共有持分など、多くの訳アリ物件の買取実績があり、これまで買取りをおこなったお客様からも感謝のお言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

もしあなたが、信頼できる買取業者にできるだけ早く、できるだけ高値で共有持分を買い取って欲しいと思うなら、まずは弊社の無料買取査定をご依頼ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で査定を依頼

まとめ

不動産を共有している相手が亡くなった場合、その共有持分はまず法定相続人が相続し、法定相続人がいない場合は特別縁故者(内縁の妻など)が相続することになります。

特別縁故者もいない場合は、法定相続人以外の遠い親戚など、他の共有者が被相続人の持分を取得することもあります。

このように共有している相手が亡くなり、相続が発生すると、縁もゆかりもない第三者や、今まで会ったこともない親戚と共有関係になる恐れがあります。

また、法定相続人が法定相続分で相続すると、共有者が増えてしまいます。

そうなると、いざ共有不動産を売却しようと思った際、共有者同士で意見が合わなかったりと、トラブルが起きやすくなります。

なぜなら、共有不動産は、共有者全ての同意がないと売却できないためです。

ですから共有不動産の相続が発生した場合は、遺産分割協議を行い、不動産を単独名義にすることが望ましいです。

しかし、以下のような、単独名義にすることが困難な場合や、共有者とのトラブルを避けたい場合は、自身の共有持分のみ、専門の買取業者へ売却することをお勧めします。

- 相続人同士の仲が悪く、遺産分割協議で意見がまとまらない場合

- すでに複数の共有者と共有関係になってしまっている場合

- 特別縁故者など、第三者と共有関係になってしまっている場合

専門の買取業者であれば、一般の不動産会社では買取が難しい共有持分でも、問題なく買い取ってもらえます。

なぜなら、共有持分を買い取ったあと、他の共有者とも話し合い、最終的に1つの不動産全体として再販・運用する術に長けているためです。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、積極的に共有持分の買取をおこなっています。

共有トラブルに強い弁護士とも提携しているため、共有者間で起こったトラブルの解決も可能です。

実際、豊富な買取実績とノウハウを元に、共有持分をはじめ様々な訳アリ物件をできる限り高く買い取っており、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。

弊社は「全国対応」ですので、実家の処分にお困りの場合は、まずは一度、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら