認知症患者は法律行為を行うことが出来ない

ある人が認知症を患ってしまった場合、一定以上に症状が重くなると一切の法律行為が無効になります。

法律行為という言い方をすると、高額財産の売買だけを連想しがちですが、広義に解釈するなら、日常の買い物も契約、法律行為の一種といえます。

もちろん、認知症の症状やその重さは様々ですので、「少し物忘れが出てきたな……」という程度から、「全く意思疎通が不可能」というところまであります。

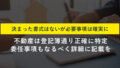

認知症の人がどこまでの判断能力を残しているのか?によっても異なりますが、家庭裁判所によって選任された人が必要な範囲で本人の手助けをする「成年後見」という制度があります。

成年後見制度を利用すれば売却が可能

成年後見制度の利用を家庭裁判所に申立てて、後見人が選任されると「不動産の売却」も可能になることがあります。

逆に言えば、本人が委任の意思を示すことが不可能な場合にはその人名義の不動産を売却するには成年後見人を立てるしか方法がない、ということになります。

ただ、ここで最初に確認しておきたいのですが、成年後見という制度のそもそもの趣旨は「ノーマライゼーション(通常時と同じ生活をさせること)、本人の保護」であるということです。

周囲の人(親族等)が、自分自身のために認知症の本人の財産をどうにかしたいから、という理由で申立てても大抵は思った通りにいきません。

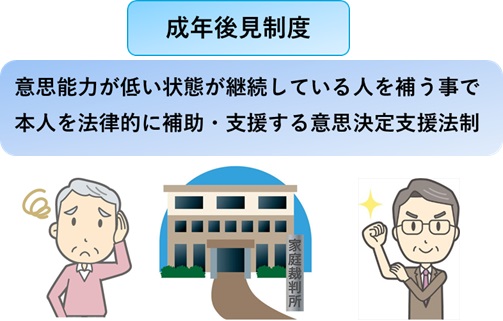

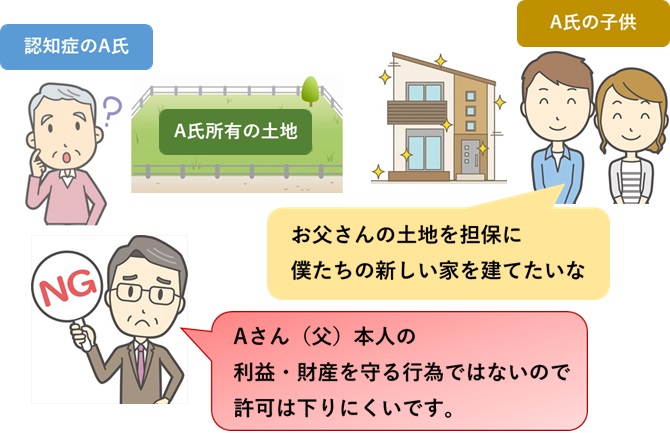

例えば、子供が親名義の土地の上に子供世帯の住む建物を建てたいと考えたとします。

このような場合は銀行からお金を借りようと思えば土地も担保に入れなければならないのが通常ですが、本件のような抵当権設定のために後見人を立てたい、というのは親自身のためとはいえない行為ですから、根本的に制度の使い方として間違っています。

成年後見人がついている場合、家庭裁判所から許可がおりないと抵当権設定のような処分行為はできないため、こういった場合は事実上、相続発生まで待つしかないということになります。

もちろん、父親・母親が認知症になっている場合は意思表示ができないため、土地の生前贈与等もできません。

成年後見人を立てた場合、被後見人(認知症の本人)名義の不動産については次のような制約がかかります。

- すべての場合に被後見人名義(共有者である場合も含む)の不動産が売却できるわけではなく、居住用不動産なら家庭裁判所の許可が必要になる。

- 非居住用不動産であっても多くの場合は成年後見人から裁判所に事前の売却の適否について打診をしておかないと、後から不適切な財産管理であるとして成年後見人の責任を問われることもある。

(後見人の解任及び損害賠償など)

このような趣旨、考え方をよく理解せず成年後見を申立ててしまうと後から「こんなはずではなかった」ということになってしまいます。

親の生活全般に不安が出てきたから後見人を立てたい、というなら問題ないのですが、目的である行為がはっきりしていて、その行為ができないならあまり後見人を立てる意味がないということであれば、むしろ最初から申立てをしない方が良いこともあります。

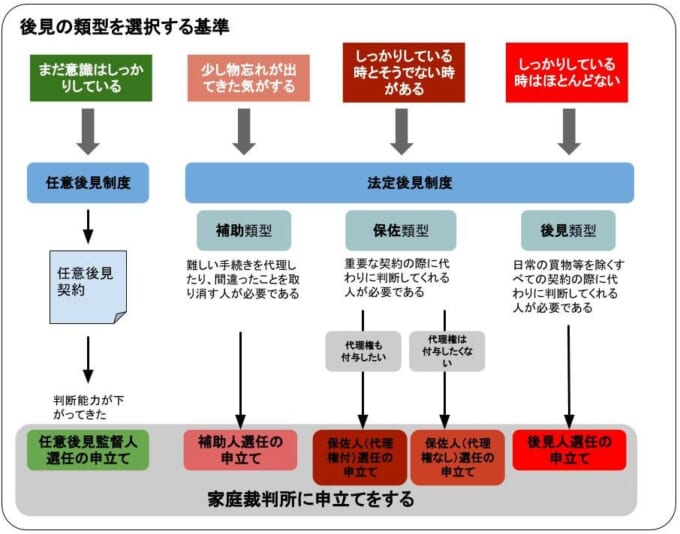

なお、成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」に分かれます。

では、もう少し制度の内容について詳しく見てみましょう。

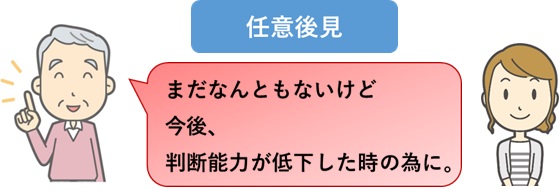

任意後見制度

「任意後見」とはまだ判断能力が全く衰えていない人が、自分自身で将来のために後見の内容を契約しておくものです。

あらかじめ契約でサポートを受ける法律行為を決めておきます。

いざ判断能力が落ちてきたら、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任する申立てを行い、選任されると任意後見契約の内容が発効します。

法定後見制度

「法定後見」とは、後見人を立てる段階から家庭裁判所が全面的に関与します。

法定後見を利用する場面としては、すでに本人の判断能力が落ち始めている、あるいは全面的になくなってしまっている段階が想定されます。

裁判所は誰が後見人になるのかを決定する権限、後見人がついた後、後見人から業務の報告を受ける権限、重要財産の処分などについて許可する権限等を持ちます。

後見の段階は1つではありません。

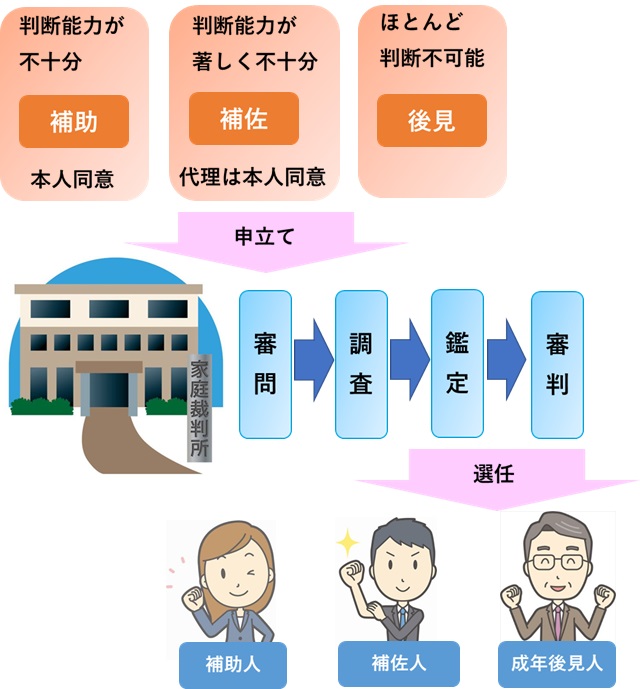

その人の認知症の進み具合でサポートの必要性が異なるため、「後見」「保佐」「補助」の3段階の制度が設けられています。

なお、比較的軽い「保佐」や「補助」を申立てても事例によって裁判所が後見相当と判断することもありますし、その逆もあります。

誰が後見人(保佐人、補助人)になるかも最終的には裁判所が決めるため、後見人候補者を挙げることはできますが必ずしも希望通りになるとは限りません。

どのような場合にどの類型があてはまるのかをまとめると次のようになります。

| 後見 | 保佐 | 補助 | |

|---|---|---|---|

| 対象となる状態 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 判断能力が著しく不十分な状態 | 判断能力が不十分な状態 |

| 成年後見人等が同意又は取り消すことのできる行為 | 原則としてすべての法律行為 | 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の法律行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める特定の法律行為(民法第13条1項の法律行為の一部に限る) |

| 成年後見人等が代理することのできる行為 | 原則としてすべての法律行為 | 申立てにより裁判所が定める特定の法律行為 | 申立てにより裁判所が定める特定の法律行為 |

各類型の内容を解説していきますが、その中で使われる用語の意味は次の通りです。

- 特定法律行為 ⇒ 本人の生活、療養看護および財産に関する法律行為であれば何でもよく、要介護認定の申請や介護契約の締結等も含まれます。

- 重要な法律行為 ⇒ 民法第13条第1項に定める下記の行為のことをいいます。

「貸金の返済や預金の払戻し」

「金銭を借り入れたり、保証人となること」

「不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり手放したりすること」

「民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること」

「贈与すること、和解・仲裁契約をすること」

「相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること」

「贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること」

「新築・改築・増築や大修繕をする契約をすること」

「一定の期間を超える賃貸借契約をすること」

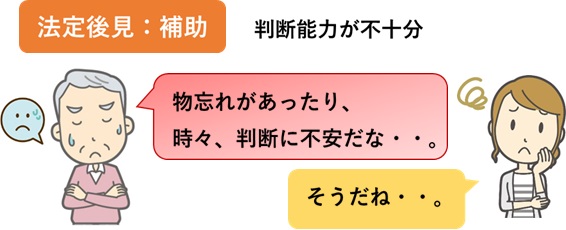

補助

「補助」の段階は、少し物忘れが出てきている程度の人にあてはまるものです。

基本的に補助人を選任すること自体も本人の同意が必要で、申立時に選択した特定法律行為について代理すること、申立時に選択した重要な法律行為について同意、取消することができます。

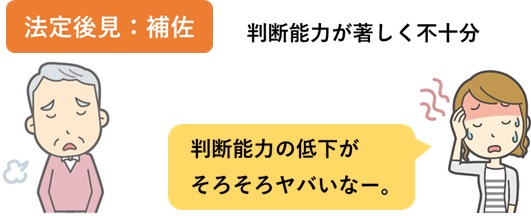

保佐

「保佐」の段階は、相当程度判断能力が低下している人にあてはまるものです。

このような人をサポートする「保佐人」には「代理権のある保佐人」と「代理権のない保佐人」があり、どちらかになるかは被保佐人の希望に応じて決まります。

- 代理権のある保佐人

あらかじめ決めた特定法律行為を代理することができる他、それらについての同意、取消をすることができます。

また、重要な法律行為についての同意、取消をすることができます。 - 代理権のない保佐人

また、重要な法律行為についての同意、取消をすることができます。

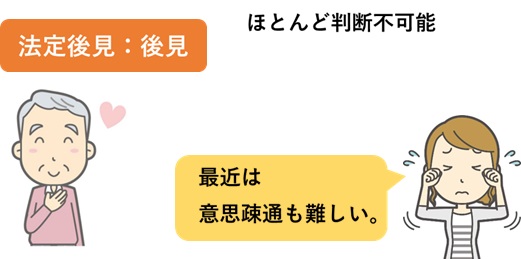

後見

「後見」の段階は著しく判断能力の低下が進んだ人にあてはまるものです。

日常の中でしっかりと意思疎通できる場面がほとんどない状況の人は「後見類型」と判断されます。

このような状態にある人は「悪徳商法」などの被害にあってしまう危険が他の人に比べて非常に高く、それを阻止する、あるいはしてしまった契約等を事後に取り消せるようにしておく必要があります。

そのために「成年後見人」にあらゆる法律行為の代理権が与えられるのです。

ただ、成年後見人がついている人であってもスーパーでの食品の買い物など、日常的な行為については本人が行うことができます。

(本人が買い物にすら行けない状態であれば後見人が相応の宅配サービスの契約などを行います)。

また、成年後見人は「財産管理」と「身上監護」の権利義務を持つものの、身上監護とはいわゆる「事実上の介護行為」ではなく「介護サービスなどの契約を代理で締結する等」のことです。

成年後見人がついている場合は、被後見人(認知症等の本人)が行った法律行為は日常に関するものを除いてほとんどが取り消すことのできる行為となります。

後見人になれない人

上記のように後見人とは本人の財産を死亡までの長きにわたって管理するとても重要な役割を負っています。

最近、新聞等を騒がせることも多くなっているのが「被後見人の財産の横領」ですが、このようなことを防ぐために「後見人になれない人」があらかじめ法定されています(民法第847条)。

- 未成年者

- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

- 破産者

- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

- 行方の知れない者

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

成年後見制度の手続き

まずこのチャートに従ってどの手続きを申立てるべきかを考えてみましょう。

手続きの具体的な流れは「法定後見」と「任意後見」で異なりますので下に解説します。

申立ての費用については大体、次のようになります。

申立ての際に裁判所に納める費用としては、収入印紙や郵便切手で数千円~1万円くらい、その他に医師の診断書で数千円くらいです。

もし裁判所が書類を見て「医師の鑑定(判断能力がどのくらいあるかの検査)」が必要と判断した場合には、その費用として10万円~20万円が必要となります。

また、弁護士や司法書士に申立ての手続きを依頼した場合には、現在両資格とも自由な報酬設定が認められているため、依頼先事務所によってかなり開きがあります。

おおよその相場としては10万円~30万円(税別)くらいになりますが、案件により準備が困難なものですと30万円を超えることもありますので、必ずあらかじめ見積もりを取ることをおすすめします。

法定後見制度を利用するための手順

法定後見を利用する場合、保佐や補助を申し立てる場合以外、本人の判断能力はすでに低下しているため、主に周囲の親族等が申立てをすることになります。

申立先は、本人(判断能力が低下した人)の住所地の家庭裁判所となります。

申立ができるのは次の立場の人です。

- 本人

- 配偶者

- 4親等内の親族等

- 身寄りのない人については市町村長

- 成年後見人等

- 成年後見監督人等

- 検察官

家庭裁判所のウェブサイトから、必要な申立書とその記入例をダウンロードすることができます。

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_01/index.html

この申立書と添付書類、収入印紙や郵便切手を準備した上で、申立書を家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所は一式の書類を審査した上で、追加の書類を提出させたり、直接事情を聴いたり、鑑定を依頼したりすることがあります。

その後、後見(あるいは保佐、補助)の審判をくだすと同時に成年後見人(あるいは保佐人、補助人)を選任します。

選任された成年後見人は、少なくとも年1回は家庭裁判所に被後見人の生活、財産についての報告を行わなくてはなりません。

任意後見制度を利用するための手順

任意後見の場合、本人に判断能力があるうちにあらかじめ公証役場で誰に、どの範囲で後見してもらうのかを「任意後見契約」として決めておきます。

そして、判断能力の低下が認められた後は「任意後見監督人の選任」を家庭裁判所に申立てます。

任意後見においては、もともと家庭裁判所が後見人を選任していないため、必ず「任意後見監督人」を選任し、その監督人が「後見人の職務が適正に行われているか」を監督しなくてはなりません。

任意後見監督人は一般的に親族ではなく弁護士や司法書士などの専門家が選任されますが、この選任をもって任意後見契約の効力が発生し、契約に定められた法律行為の代理等ができるようになります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

成年後見申し立てまでに準備しておきたい書類

成年後見の申立時に準備しておかなくてはならない書類は次のとおりです。

(詳細は申立先の家庭裁判所に事前に確認しておくことをおすすめします)

上記のとおり申立書は裁判所ウェブサイトからダウンロードできますし、手続きの詳細や記入方法なども案内されています。

- 申立書

- 診断書

- 本人の戸籍謄本

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

成年後見制度利用の相談はどこへ?

自分や家族の判断能力に不安が出てきた場合、また、契約等が必要になったがその相手方に「ご本人の判断能力がないので後見人をつけてください」などと言われた場合はどこに相談すればよいのでしょうか?

もちろん、一般の司法書士事務所や弁護士事務所でも相談を受けることができますが、事務所によってはまったく後見の案件自体を受託していないところもあります。

もし、公益性の高い機関への相談を希望する場合には次のような機関があります。

- 各地の「地域包括支援センター」や「社会福祉協議会」

- 公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」

- 日本司法支援センター「法テラス」

持分だけの売却も可能

成年後見制度について見てきましたが、実際「かなり大がかりな手続きになる、そしてそれが長期間続く可能性がある」のは事実です。

そういった状態で共有不動産を売却しようとしても、共有者全員の同意がなければ売却できません。

しかし、判断能力がなくなった共有者の持分を除いて売却するという方法もあります。

共有持分は、他の共有者の同意がなくても自由に売却できるためです。

もちろん、一般的には持分だけを市場に出しても買い手がつく可能性はほとんどないのですが、そのような特殊物件を専門に取り扱う業者であれば買い取りが可能な場合もあります。

成年後見をつけることが無理そうだと感じた場合、一度持分のみの売却を検討するため、専門業者に相談してみるのも良いのではないでしょうか。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

弊社には共有持分を活用できる独自のノウハウがあるので、あなたの共有持分をできる限り高額で、かつスピーディーに買い取ることができます。

実際、弊社は下記のように共有持分を1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

なお、共有持分の売却方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

まとめ

不動産の共有者の中に認知症を患っている人がいると、その不動産全体を売却することはできません。

どうしてもその人の持分も含めて売却したい場合には、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選んでもうら必要があります。

しかし、成年後見はあくまで認知症の本人を保護する制度であり、申立てや職務遂行にあたりすべて家庭裁判所が関与することから、後見人を立てた後の売却も他の共有者や親族等の思った通りにできるかどうかはわかりません。

ただし認知症の共有者以外が持分のみの売却を行うことはできるので、共有不動産の共有状態を解消したいなら、持分買取を専門に行う不動産業者に相談してみるのも1つの方法といえます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分に特化した専門の買取業者です。

過去にはフジテレビの「newsイット!」にも、一般の買い手が見つからない不動産を買い取る専門の買取業者として紹介された実績もあります。

弊社ならあなたの共有持分を適正価格で買い取ることができるので、共有持分を売却して共有状態から抜け出したいといった方は、お気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら