建築基準法上の道路全10種類をわかりやすく一覧表で紹介

これから家の建て替えを検討しているのなら、まずは自分の家に接している道路が建築基準法における道路種別に該当しているのかを確かめることが大切です。

建築基準法上の道路には、以下の10種類があります。

【建築基準法の道路種別一覧】

| 道路種別 | 概要 |

|---|---|

| 42条1項1号道路 (公道) | 国道や県道、市町村道など道路法による幅4m以上の道路 |

| 42条1項2号道路 (開発道路) | 都市計画法や土地区画整理法などに基づいて築造された幅4m以上の道路 |

| 42条1項3号道路 (既存道路) | 建築基準法の適用以前から現に存在している幅4m以上の道路 |

| 42条1項4号道路 (計画道路) | 道路法や都市計画法、土地区画整理法などによる事業計画のある幅4m以上の道路で、特定行政庁が指定したもの |

| 42条1項5号道路 (位置指定道路) | 特定行政庁から位置の指定を受けた新たに築造される道路 |

| 42条2項道路 (みなし道路) | 建築基準法の適用以前から建物が建ち並んでいる幅4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの |

| 42条3項道路 (3項道路) | 2項道路のうち、土地の状況によって拡幅が難しい場合に特定行政庁が認めたもの |

| 42条4項道路 (4項道路) | 6m区域内にある幅6m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの |

| 42条5項道路 (5項道路) | 6m区域指定時に現に存在していた幅4m未満の道路 |

| 42条6項道路 (6項道路) | 2項道路のうち、建築審査会の同意を得た幅1.8m未満の道路 |

原則として人口が25万人以上いる都道府県・市区町村の長。

建築基準法に基づいて自治体に設置されている行政機関。

建築許可の可否や不服申し立てなどの審査請求に対する裁決などをおこなう。

ここでは、それぞれの道路の概要について解説していきます。

42条1項1号道路(公道)

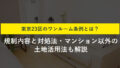

42条1項1号道路は、道路法によって定められている幅4m以上の公道です。

具体的には国や都道府県、市区町村が管理している国道・県道・市区町村道が該当し、高速道路は含まれません。

42条1項1号道路は日常的によく目にする一般的な道路です。

あなたの家が建っている敷地が42条1項1号道路に幅2m以上接している場合は、問題なく家を建て替えることができます。

42条1項2号道路(開発道路)

42条1項2号道路は自治体による区画整理や不動産業者による宅地開発などの際に造られた道路です。

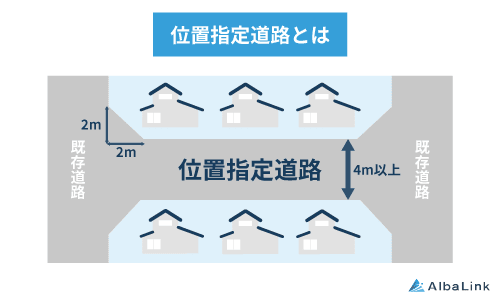

前述のように、建物を建てるときには幅4m以上の建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していなければならないとする接道義務を満たす必要があります。

したがって、道路が存在していない土地から家を建てる宅地を複数区画造成するためには、その土地のなかに道路を通さなければならないのです。

宅地の開発行為に基づいて新たに造られた道路であることから、42条1項2号道路は「開発道路」とも呼ばれます。

開発道路が「私道」に該当することもある

開発道路のなかには「私道」として扱われるものがあるので注意が必要です。

一般的には、宅地開発に伴って造成された道路は自治体に寄付され、「公道」として扱われます。

しかし開発道路の両端が公道に接していなかったり、分譲地内でコの字型に道路が造られていたりするケースでは、開発行為の事前協議の段階で「公道」とは認められません。

この場合は、不動産業者、あるいは宅地の購入者が「私道」として管理する必要があります。

開発道路は建築基準法上の道路に該当するため、家を建て替えることは可能です。

ただし私道は道路ではなく、あくまでも個人や法人などが所有する土地です。

そのため、家の建て替えにあたって水道管やガス管の引き込み工事をおこなう際に土地の所有者から承諾をもらう必要があったり、ケースによっては承諾料を請求されたりする恐れがあります。

もし所有している家が分譲地に建てられたものであるときは、家の建て替えを検討する前に土地に接している道路が公道か私道かどうかを確認することが重要です。

42条1項3号道路(既存道路)

建物を建てるためのルールである建築基準法は、1950年11月23日に施行されました。

42条1項3号道路は、建築基準法が制定される前から存在していた幅4m以上の道路のことです。

もともとあった道路であることから、「既存道路」と呼ばれます。

42条1項3号道路は建築基準法で認められている道路に該当しますが、国道や県道などの公道ではありません。

したがって私道であるケースが多く、前述の開発道路と同様、家の建て替えに伴い水道管やガス管の引き込み工事をおこなう際に土地の所有者の承諾が必要です。

42条1項4号道路(計画道路)

42条1項4号道路は、都市計画などに基づいて新設される、あるいは拡幅される予定のある道路です。

事業計画の決定から2年以内に事業が着手される場合に、特定行政庁(自治体の長)が敷地の一部を道路として指定します。

42条1項4号道路はあくまでも「計画道路」に過ぎず、実際に現地を確認してもそこに道路があるわけではありません。

事業者が将来道路となる箇所の敷地を買収して初めて、42条1項4号道路になるということです。

もしあなたの土地の一部が計画道路に指定されてしまうと、そこには家を建築できません。

将来的に道路が敷かれる予定があるからです。

しかしまだ計画決定の段階ならば、都市計画法53条・54条の許可を得ることで建築が可能です。

ただし2階建て以下の木造住宅など建物の移転や解体がしやすい建築行為しか許可されないので、思うような住まいを建てられなくなる可能性があります。

42条1項5号道路(位置指定道路)

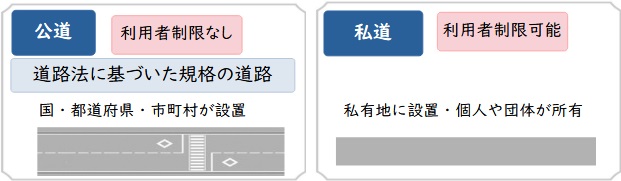

42条1項5号道路は不動産業者などが分譲地を造成する際に新たに造る私道で、自治体が道路として認めたものを指します。

自治体から「敷地のうち、この部分が道路」と位置の指定を受けたものであることから、「位置指定道路」と呼ばれます。

前述の開発道路と似ていますが、開発道路が造られるのは自治体による開発許可が必要な大規模開発(500㎡以上)のケースです。

500㎡以上の土地で開発をおこなう際に必要とされる自治体の許可。

それに対して、開発許可が不要な小規模開発において道路が造られる場合は「位置指定道路」となります。

分譲地の一部が位置指定道路として認められると、それに接している土地は接道義務を満たしていることになるので、家を建築できます。

ただし位置指定道路は、結局のところは「私道」に過ぎません。

そのため、家の建て替えに伴いガス管や水道管の引き込み工事をおこなう際には、やはり土地の所有者から承諾を得る必要があります。

なお、位置指定道路について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せて参考にしてください。

42条2項道路(みなし道路)

42条2項道路は、建築基準法が施行された1950年以前から存在していた幅4m未満の道路です。

原則として、幅4m未満の道路に接している土地には建物は建てられません。

ただし、法律で制限される前にすでに道沿いに建物が建っている道路に関しては、幅が4mに満たなくても建築基準法上の道路として見なされているのです。

そのため、42条2項道路は「みなし道路」とも呼ばれます。

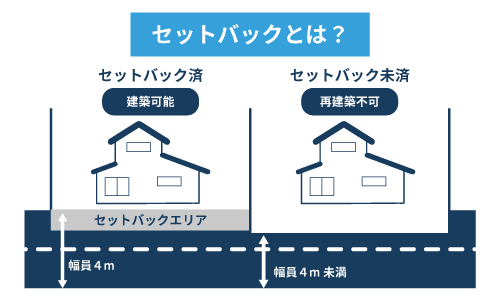

建て替えの際にはセットバックが必要

あなたの土地が42条2項道路に接している場合は、問題なく家の建て替えが可能です。

しかし家を建て替えるにあたっては、敷地の一部を道路として提供しなければなりません。

具体的には、道路の中心線から2m(地域によっては3m)の位置にまで敷地を後退させる必要があります。

これを「セットバック」と呼びます。

道路として提供する敷地には、建物はもちろん、門や塀なども設置できません。

したがって42条2項道路に接している土地で家の建て替えを検討しようとすると、既存の建物よりも面積が小さくなってしまう点は覚悟する必要があります。

なお、セットバックに必要な費用や手続きの流れについては以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

42条3項道路(3項道路)

前述のように、42条2項道路に接している土地に家を建てるにはセットバックをする必要があります。

しかし土地の状況によってセットバックが困難な場合には、特例として道路の中心線から1.35m以上2m未満(対面が川や崖などの場合は2.7m以上4m未満)の範囲を道路とすることが可能です。

これを「42条3項道路」と呼びます。

2項道路で救済できなかった土地に対する、さらなる救済措置だといえます。

42条3項道路が適用されるのは、おもに歴史的街並みが残っているエリアです。

たとえば幅約2.7mの細い路地に歴史ある町家が建ち並ぶ京都の昭和小路(東山区)は3項道路の指定を受けており、セットバックをしなくても建て替えられるようにされています。

42条4項道路(4項道路)

42条4項道路は、6m区域に指定されているエリアにおける幅4m以上6m未満の道路のことです。

エリアによっては、道路の幅が4mではなく、6mないと建築基準法上の道路とは認められない区域が存在します。

これが「6m区域」です。

たとえば埼玉県春日部市では、市民が道路を利用しやすいよう、また緊急車両が通行しやすいように、2013年10月1日より春日部市のほぼ全域が6m区域に指定されています。

参照元:春日部市|建築基準法第42条第1項による幅員6メートルの区域

しかし6m区域にあって、避難や通行時の安全性が確保されているなどと判断された場合には、幅6m未満でも幅4m以上あれば建築基準法上の道路として認められます。

所有している土地が6m区域内にあり、かつ前面道路の幅が6mに満たないときでも、自治体に申請すると建築基準法上の道路に指定してもらえ、家の建築ができるようになる可能性があります。

42条5項道路(5項道路)

42条5項道路は、エリアが6m区域に指定されたときにすでに存在していた幅が4m未満の道路です。

42条5項道路に接している家も建て替えは可能ですが、その際にはセットバックが必要です。

ただし、通常6m区域では道路の中心線から3mの位置にまで敷地を後退させる必要がありますが、5項道路では条件が緩和されることがあります。

なお、42条5項道路に指定されている道路はほぼありません。

42条6項道路(6項道路)

42条6項道路は、前述の42条2項道路のうち、現状の幅が1.8m未満で建築審査会の同意を得た道路です。

建築基準法上は42条2項道路のひとつとして扱われるため、家を建て替える際にはセットバックが必要です。

ただし道路の状況によっては、セットバックの要件が緩和されることがあります。

家に接するのが建築基準法上の道路であることの重要性

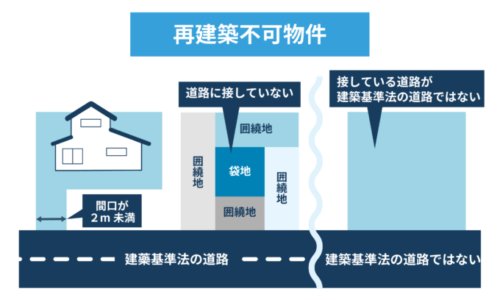

不動産の売買や建て替えを考える際、土地に接している「道路」が建築基準法上の道路であるかどうかによって、その土地に家を建てられるかどうかが決まります。

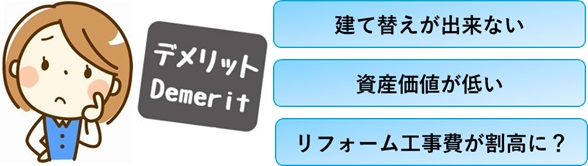

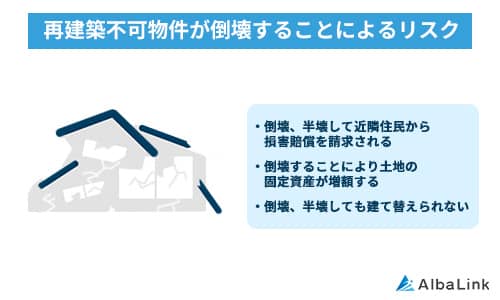

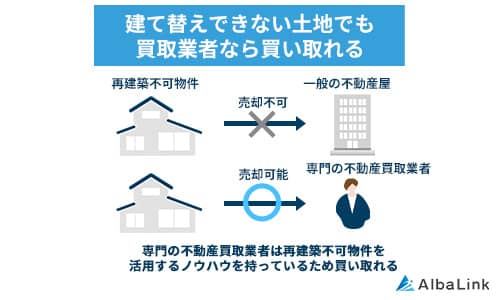

建築基準法上の接道義務を満たしていない土地は、原則として建物を新築したり、既存の建物を建て替えたりすることが認められない「再建築不可物件」となります。

再建築不可物件では、たとえ建物が老朽化しても建て直しが認められず、地震や火災で一度家が倒壊してしまっても新たな建物を建てられません。

また、建物を建てられなければ活用方法も大幅に制限されます。

資材置き場や畑といった用途以外での利用が困難なため、土地の資産価値が著しく下がることが一般的です。

このように、建築基準法上の道路に接しているかどうかによって、土地の利活用の可能性や売却可否は大きく左右されます。

自宅に接している道路の幅が狭く「建築基準法上の道路なのか分からない」と不安な方は、次項の方法で調べてみましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

建築基準法上の道路の調べ方

原則として、建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していないと建築はできません。

したがって、これから家の新築や建て替えを考えているのなら、あなたの土地に接している道路が建築基準法上のものかどうかを確認しておくことが大切です。

ここからは、土地に接しているのが建築基準法上の道路かどうかを確認する3つのステップを解説します。

なお、仮に建築基準法上の道路でなかった場合も救済措置があるのでご安心ください。

救済措置については「土地が建築基準法上の道路に接していないときの3つの救済措置」の章で解説します。

道路台帳で道路認定の有無を確認

まずは、土地が所在する自治体に備えつけられている道路台帳を見て、建築基準法上の道路として認定されているかどうかを確認します。

道路の区域や構造、ライフラインの状況などが記載された管理図面。

道路台帳は自治体の道路関連の部署で閲覧できます。近年はインターネット上で公開する自治体も増えてきたので、土地の所在地を管轄する自治体が道路台帳を公開しているか、一度確認してみるとよいでしょう。

参照元:神戸市|神戸市情報マップ

なお、道路台帳で建築基準法上の道路として認定されていない場合でも、一定の要件を満たすと道路として認められ、家の建て替えができるようになる可能性があります。

道路認定の幅が4m以上あるかを確認

道路台帳を通じて建築基準法上の道路であることがわかったら、次は幅が4m以上あるかどうかを調べます。

前述の42条2項道路に該当するときは、家を建て替えるときにセットバックをする必要があります。

道路の現況の幅が4m以上あるかを確認

道路台帳上は道路の幅が4m以上あったとしても、現地で測ると幅が4mに満たないというケースは珍しくありません。

そのため、あなたの敷地に接している道路の幅が実際に4m以上あるのか、現地で確認することも大切です。

道路台帳に記載されている道路の幅はあくまでも参考にすぎず、家の建築に際しては実際の幅が優先されます。

参照元:あま市|道路台帳図

つまり道路台帳上で4m以上あっても、実際の幅が4mに満たなかったら、家の建て替えにあたってセットバックを求められることがあります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

土地が建築基準法上の道路に接していないときの3つの救済措置

調査の結果、土地に接しているのが建築基準法上の道路ではないことが判明したとしても、以下2つの救済措置のいずれかを講じることで家の建て替えができるようになる可能性があります。

ここでは、土地が建築基準法上の道路に接していない方へ向けて、2つの救済措置を詳しく解説していきます。

位置指定道路(42条1項5号道路)の申請をおこなう

もしあなたの土地の前面道路が私道の場合は、建築基準法上の道路とは認められないので家の新築や建て替えはできません。

ただし、特定行政庁(自治体の長)に申請して私道が「位置指定道路」として認められると、建築基準法上の道路と見なされるので建築ができるようになります。

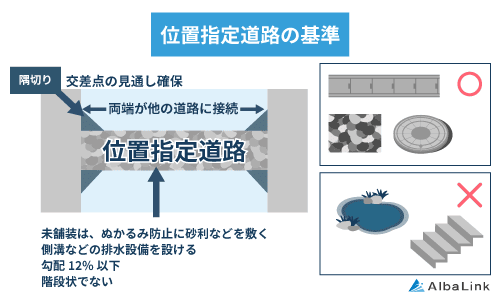

私道が位置指定道路として認められるには、以下の5つの基準を満たす必要があります。

- 私道の両端が既存の道路に接していること

- 既存の道路と接する部分に1辺2mの隅切りを設けること

- 砂利敷きなどぬかるみとならない構造とすること

- 勾配が12%以下で階段状になっていないこと

- 側溝などの排水設備を設けること

道路に接している角地の角にあたる部分を切り取って空地にすること。

ただし基準を満たしていても、私道の所有者全員の承諾がなければ申請はできません。

また私道を位置指定道路とするには、砂利敷きにしたり、側溝を設けたりなどの工事をする必要があります。

その際の工事費用は私道の所有者が負担しなければならないため、私道の所有者が複数人いる場合は位置指定道路の申請前の話し合いが不可欠です。

私道の所有者で話し合った結果、意見がまとまったら自治体と事前協議をおこなって申請書を提出します。

その後、道路工事が完了したら自治体による現場検査を受け、問題がなかったら位置指定道路に指定される流れです。

参照元:千葉県|道路位置指定の手引き

もし位置指定道路の申請に際して私道所有者の承諾を得られなかった場合は、私道に接する不動産を売却し、そのお金を元手として住み替えを検討することをおすすめします。

具体的な売却方法については、「土地が建築基準法上の道路に接していないときは売却もおすすめ」の章で詳しく解説します。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)では、私道に接していて再建築ができない土地をはじめとする訳あり物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

私道に接している土地をできる限り早く売却したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

>>【私道に接する土地でも高額売却!】無料の買取査定を依頼する

私道に接している土地が再建築可能かどうかを調べる方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

43条認定・許可を得る(通称:但し書き道路)

もしあなたの所有している土地が建築基準法上の道路と2m以上接していない場合でも、43条2項1号認定および43条2項2号許可を得ると建て替えができるようになります。

43条2項1号認定と43条2項2号許可について、詳しく見ていきましょう。

なお、43条2項1号認定と43条2項2号許可はもともと「43条但し書き」と呼ばれていました。

2018年9月25日の建築基準法の改正に伴って但し書き部分がなくなり、43条2項1号認定と43条2項2号許可が新設されたのです。

そのため、43条2項1号認定と43条2項2号許可を受けた通路を「43条但し書き道路」と呼ぶこともあります。

43条2項1号認定の基準

43条2項1号認定は、土地に接している道路の幅が4m以上あるものの、建築基準法上の道路ではないケースにおいて適用されます。

建築基準法で認められていない道路と土地が2m以上接していたとしても、接道義務を満たしていることにはなりません。

しかし道路を利用する人の数が少なく、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めたときには「43条2項1号道路」として認定され、建築が可能となります。

参照元:埼玉県|建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可に関すること

なお、認定基準は自治体によって異なります。

たとえば東京都日野市では、43条2項1号認定を受けるにあたって以下の基準を満たす必要があります。

- 道の幅が4m以上

- 敷地の接道が2m以上

- 公共の用に供する道、建築基準法施行令第144条の4第1項各号に適合する道であること

- 500㎡以下の一戸建て住宅などであること

もしあなたの土地が建築基準法上の道路ではない幅4m以上の道に2m以上接している場合は自治体に申請することで建築許可が下りる可能性があるので、一度相談してみるとよいでしょう。

43条2項2号許可の基準

43条2項2号許可は、建築基準法上の道路に接している土地の幅が2mに満たないケースにおいて適用されます。

原則として、建物を建てる際には建築基準法上の幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。

しかし道路に接する土地の幅が2m未満だったとしても、周辺に広い空き地があり、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認め、さらに建築審査会がそれに同意をしたら再建築が可能となります。

参照元:埼玉県越谷建築安全センター|建築基準法第43条第2項第2号による許可のご案内

このケースでは、空き地部分が43条2項2号道路(43条但し書き道路)として認定されるということです。

ただし43条2項2号認定を受けて再建築が認められたしても、その効力は永続的に続くわけではありません。

再建築をするごとに特定行政庁や建築審査会の許可を得なければならず、一度許可が下りたからといって次も確実に認められるとは限らない点を押さえておきましょう。

なお、43条但し書き道路でよくあるトラブル事例については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

建築確認申請不要の範囲でリフォームする

建築基準法上の道路に接していない土地でも、建築確認申請が不要な範囲であればリフォームは可能です。

例えば、畳からフローリングへの変更や、キッチン・浴室の更新、壁紙の張り替えといった小規模な工事であれば確認申請が不要なため、再建築不可物件でも施工が可能です。

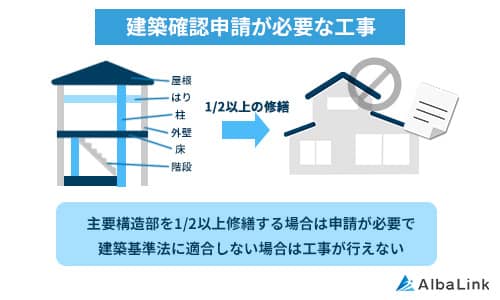

原則として増築や改築、大規模な修繕、大規模な模様替えをする際には建築確認※が必要ですが、一般的な木造2階建て住宅など(4号建築物)については、リフォーム時の建築確認審査が不要となる特例がありました。

※建築確認とは

新築・増改築の工事に着手する前に、その計画が建築基準法などの法令に適合しているかを、行政庁(建築主事)または指定確認検査機関が審査する手続きのこと。

しかし2025年4月の建築基準法改正により、これまで建築確認を免れていた延べ床面積200㎡以下の木造2階建て住宅についても、新たに以下のリフォームを行う際の建築確認申請が義務付けられました。

- 主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の半分以上の修繕

- 屋根の吹き替えや外壁の張り替え

- 間取りの変更

参照元:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」

そのため今後は水回りの交換のような軽微なリフォームは可能ですが、耐震性、耐火性向上を目的とした改修や根本的な間取り変更は困難です。

このような状況下で、再建築不可の物件に多額の費用をかけても、満足のいく形で活用することは難しいでしょう。

いっそのこと、現状の土地や家を専門の不動産業者に売却し、その資金で建築基準法上の道路に接した土地や家を購入するほうが、後々活用の幅を広げられます。

訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)では、未接道の再建築不可物件についても積極的に買い取っております。

豊富な買取実績に基づいて物件の価値を正しく評価し、適正な価格をご提示できますので、物件の活用や処分にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料の買取査定を依頼する

以下の記事では、再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザとスムーズに売却する方法を解説しているので、参考にしてください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

土地が建築基準法上の道路に接していないときは売却もおすすめ

ここまで解説してきたように、接道義務を満たしていない土地でも再建築できるようにする方法は存在していますが、自治体に申請しても認められるわけではありません。

したがって所有している土地が建築基準法上の道路に接していないときには、土地を売却した資金を元手に新たな土地を購入するのも選択肢のひとつです。

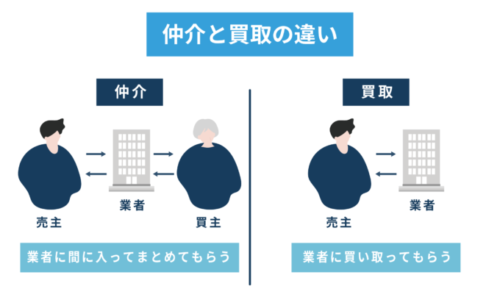

不動産の売却方法には、仲介と買取の2種類があります。

仲介は不動産仲介業者を通じて個人の買い手に売却する方法、買取は専門の買取業者に直接買い取ってもらう方法です。

ただし、再建築不可物件を仲介で売却するのは難しいといわざるを得ません。

ここでは、建築基準法上の道路に接していない土地の売却を考えている方へ向けて、以下の内容を詳しくお伝えします。

なお、仲介と買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

再建築不可物件を仲介で売却するのが難しい理由

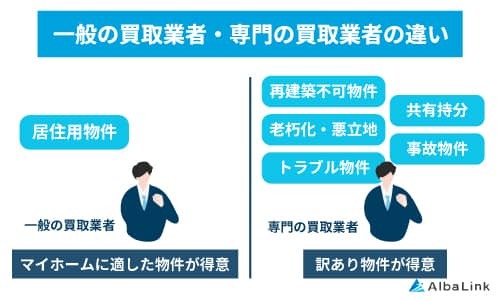

仲介では、マイホームの購入を検討している個人の方が買い手です。

そのため、基本的に買い手は将来にわたって長く住める家を探しています。

しかし、建築基準法上の道路に接していない家は再建築ができません。

もし既存の家が自然災害などで壊れてしまっても、建て替えられないのは買い手にとっては大きなリスクといえます。

したがって再建築不可物件を仲介で売りに出しても、買い手からの需要がないために売れ残ってしまうのがオチです。

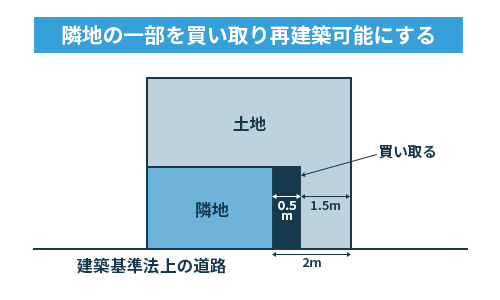

隣地の一部を買い取るなどして再建築可能にすれば仲介で売却できる可能性はありますが、費用面などの問題もあり、現実的には難しいといわざるを得ません。

再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザを知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

再建築不可物件を売却したいなら専門の買取業者へ相談

建築基準法上の道路に接していない土地をスムーズに売却したいのなら、専門の買取業者に相談することをおすすめします。

専門の買取業者は再建築不可物件の買取後、隣地の一部を買い取って再建築可能にしてから再販したり、既存の建物をリフォームしたうえで不動産投資家へ販売したりといった独自のノウハウを持っています。

そのため、再建築不可物件であっても問題なく買い取ることが可能なのです。

ただし一口に買取業者といっても、一戸建てやマンションなど居住用物件の買取を専門としているところに依頼しても再建築不可物件は買い取ってもらえません。

一般の買取業者の再販先はマイホームの購入を考えている個人であり、再建築不可物件を買い取っても販売するのが難しいからです。

したがって再建築不可物件をスピーディーに売却したいのなら、再建築不可物件の買取実績が豊富な専門の買取業者に依頼することが大切です。

アルバリンクが再建築不可物件を600万円で買取した事例

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような再建築不可物件を多数買い取ってきました。

たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市の再建築不可物件です。

この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。

また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。

また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。  このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。

これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼をする

なお、以下の記事では再建築不可物件を高く売るためのテクニックをご紹介しています。

併せて参考にしてください。

まとめ

建築基準法で規定されている道路には、公道や開発道路、位置指定道路など計10種類あります。

家を建てる際には、土地が建築基準法上の幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。

そのため家の建て替えを検討しているのなら、まずは土地に接しているのが建築基準法で定められている道路に該当するかどうかを確認することが大切です。

もし土地が建築基準法上の道路に接していないときには家を売却し、その売却金額を元手に住み替えを検討するのも選択肢のひとつです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、建築基準法上の道路に接していない土地をはじめとする訳あり物件の取り扱いを専門としている買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

弊社なら、建築基準法上の道路に接していない土地でもスムーズに買い取ることが可能です。

建築基準法上の道路に接していない土地をできる限り早く売却したいとお考えの方は、弊社へお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら