共有者が債務を滞納すると共有持分が差押さえられる

共有不動産の共有者の1人が債務(住宅ローン以外の債務)の返済を滞納すると、滞納者の共有持分が債権者(金融機関など)に差し押さえられます。

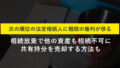

差し押さえとは、返済を滞納している債務者の財産などを、債務回収のために債権者が確保することです。

差押えが行われた財産に関しては、債務者が勝手に売却することはできなくなります。

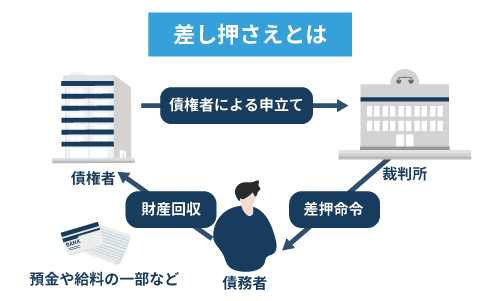

共有持分も債務者の財産であり、売買が可能であるため、債務の返済を滞納すると差押えの対象となります。共有持分が差し押さえられると、競売が行われます。

競売とは、滞納された債権を回収するために、債権者が裁判所に申し立てて、債務者の財産を売却することです。

では、共有者の共有持分が差し押さえられ、競売にかけられると、他の共有者にどのような影響があるのか次項で解説します。

なお、他の共有者の共有持分が競売にかけられたときの対処法は以下の記事で詳しく解説しています。

併せて参考にしてください。

共有者の共有持分が競売にかけられると第三者と共有関係になる

共有者の共有持分が差押えられ、競売が行われても「不動産全体」が売却されることはありませんし、あなたの持分が失われることはありません。

ただし競売によって共有者の共有持分が落札されると、全く知らない落札者との共有状態になります。

共有持分を落札するのは、不動産業者が多いですが、不動産ブローカーなどの非正規業者が落札することもあります。

宅地建物取引業(宅建業)の免許を持たずに不動産の取引を行い、収入を得る人

不動産ブローカーはモラルを守る意識が低いため、他の共有者に対し、強硬に共有持分の買取りを求めてきたり、反対にあなたの持分を安く売却するよう求めてきたりする恐れがあります。

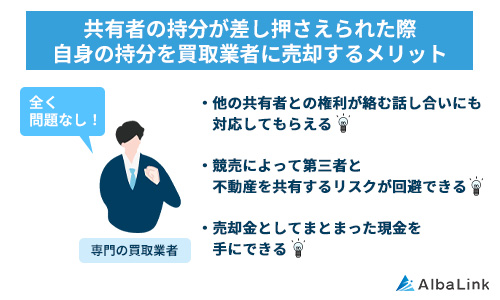

ここまで読んで、第三者と共有関係になりたくない、早く共有関係から抜け出したいと思った方は自身の共有持分を専門の買取業者へ売却することをお勧めします。

共有持分のみなら、自由に売却できるためです。

専門の買取業者は、不動産ブローカーとは違い、宅建業の免許を持っており、適正価格であなたの持分を買い取ってくれます。

また買取後の他の共有者との話し合いも法律にのっとり、平和的に行います。

弊社Albalinkも宅建業の免許を持った、正規の買取業者です。

また、訳アリ物件専門の買取業者として、共有持分に強い弁護士とも提携しているため、買取後の他の共有者との話し合いもお任せ下さい。

他の共有者と顔を合わさず、スピーディーに共有持分を売却し、共有関係から抜け出したい方は、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、他の共有者に知られることはありませんのでご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼

なお、共有持分の買取請求をされたときの対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

併せて参考にしてください。

共有者の共有持分が差し押さえられる具体例2選

共有者の共有持分の差し押さえはどのような状況で起こるのか、よくある具体例を2つ紹介します。

- 兄弟が不動産を共有していて兄の持分が差し押さえられた

- 夫婦で自宅を共有していて夫の持分が差し押さえられた

いずれも、債務の滞納に関して対策を取らず、放置してしまったために差押えが起きてしまった事例となります。

なお、対処法を知りたいという方は「【状況別】共有者の持分が差し押さえられた場合の対応方法5選」をご確認ください。

兄弟が不動産を共有していて兄の持分が差し押さえられた

たとえば兄弟で親から相続した不動産を共有しているとします。

弟には借金はありませんが、兄にはギャンブルによる借金があります。兄が借金の返済を滞納してしまい、兄の債権者が兄に対して裁判を起こしたため、裁判所から支払い命令の判決が下りました。

兄は弟に相談し、弟は不動産を売却しようと提案しましたが、兄は反対し、話がまとまりませんでした。

結果、兄の持分は競売にかけられ、弟は落札者である不動産業者と共有状態になってしまいました。

このケースでは、兄弟の話し合いがまとまらなかった段階で、弟は自身の持分を専門の買取業者に売却していれば、業者と共有状態になることは避けられたでしょう。

弊社Albalinkでも共有持分の買取を積極的に行っておりますので、上記のように、共有者同士で、不動産の処分に関しての話し合いがまとまらない際は、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、他の共有者に知られることはありませんので、ご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼

夫婦で自宅を共有していて夫の持分が差し押さえられた

夫婦で自宅不動産を共有しているとします。

夫は再婚で前妻に養育費と分割払いの慰謝料を支払う義務がありましたが、長期滞納していました。

養育費や慰謝料については公正証書で支払いの約束をしていたので、前妻は滞納分を回収するため、夫の共有持分を差し押さえ、競売にかけました。

ある人の行為(約束など)が法的に意味のあることを証明する文書。そのような証明文書を作成する専門家が、依頼を受けて作成する。

競売が進んで不動産ブローカーが夫の共有持分を落札し、自宅は妻と不動産ブローカーの共有となりました。すると、不動産ブローカーは自身が落札した持分を高額で買い取るように妻に求めてきました。

差し押さえが行われ、競売にかけられると、こうした悪質な不動産ブローカーと共有関係になるリスクがあります。

こうしたリスクを避けたいのであれば、差し押さえが行われる前に不動産全体を売却するなど、対応を取る必要があります。

なお、以下の記事では不動産を差し押さえられた場合の解除要件と手続きについて詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

第三者(悪徳不動産業者など)と共有関係になるリスク3選

競売にかけられた共有者の持分を、一般の個人が落札することはまずありません。

一般の個人が共有持分のみを購入しても、活用する術がないためです。

そのため、競売にかけられた共有者の持分は、事業目的で以下のような不動産関係者に落札されることがほとんどです。

- 不動産業者

- 不動産投資家

- 不動産ブローカー

上記にあげた不動産関係者の中には、非正規の悪質な業者もいます。

そうした悪徳業者と共有関係になるのは大きなリスクがあります。

悪徳業者は、共有者が変わり、不安になっているあなたに、以下のような無茶な要求を突き付けてくる恐れがあるためです。

- 安値で落札した共有持分を高値で売りつけてくる

- あなたの持分を安値で買い取ろうとしてくる

- 共有物分割請求による共有名義の解消をもちかけてくる

それぞれ解説しますが、相手は不動産のプロです。

そのため、あなたに不動産業者と同等の知識がない限り、相手の要求を飲まされてしまう可能性が高いといえます。

悪徳業者に強引に要求を飲まされ、後悔しないためには、共有持分の差押えを回避することが重要です。

そのための方法は、次章「【状況別】共有者の持分が差し押さえられた場合の対応方法6選」で解説します。

共有名義の不動産のメリットやデメリットについては以下の記事でも説明しています。ぜひ参考にしてください。

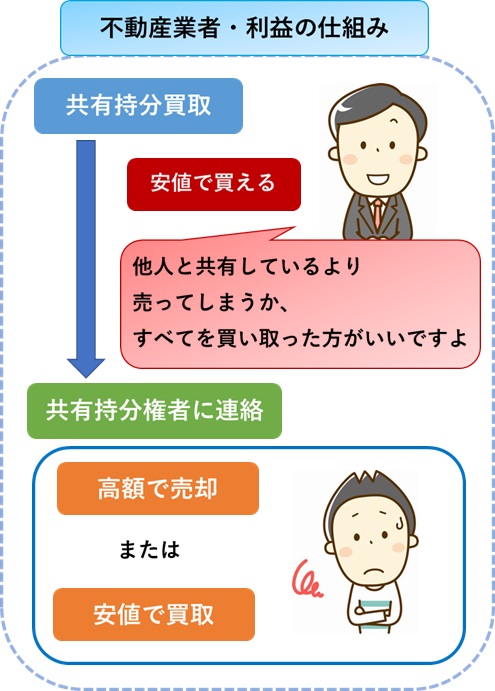

【リスク①】安値で落札した共有持分を高値で売りつけてくる

競売にかけられる不動産は、一般的に市場価格(通常の売却価格)より2割~3割程度価格が下がります。

利用しにくい共有持分だとさらに価格が下がります。

そのため、不動産業者や、不動産ブローカーは、相場の半値ほどの金額で共有持分を買い取れることもあります。

悪質な業者は、安値で落札した共有持分を、他の共有者に高値で売りつけようとしてきます。

たとえば、前章で紹介した「夫婦の自宅が不動産ブローカーと共有になった」ケースでは、不動産ブローカーは、「持分を買い取れば今まで通りこの家で暮らせる」といった言葉で妻に自身が落札した持分の買取を迫ります。

この時、「夫婦のマイホームを守りたい」という一心で、妻が不動産ブローカーの言い値で持分を買い取らされてしまうこともあるでしょう。

もし、今、まさにあなたがそのような状況で、不動産ブローカーや業者から持分の買取を迫られているのであれば、一度冷静になり、ぜひ弊社Albalinkに、自身の持分の売却をご検討ください。

弊社Albalinkは国土交通大臣から認可を受けた正規の不動産買取業者です。

ご依頼いただけば、あなたの共有持分を適正価格で買い取らせていただいたうえで、共有者の業者の対応や交渉も弊社が行わせていただきます。

見知らぬ業者との共有関係から損することなく抜け出したい方はぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたことが共有者の業者に知られることはないため、ご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼

【リスク②】あなたの持分を安値で買い取ろうとしてくる

共有者となった悪質な業者があなたの持分を安値で買い取ろうとしてくることもあります。

業者はあなたの持分を安く買い取り、不動産の完全な所有権を得たのち、高額での売却を狙っているわけです。

共有持分のみでは高値で売ることはできませんが、不動産全体であれば、通常の不動産の相場で売却できる可能性があります。

つまり悪質な業者は、安く共有持分を買取り、不動産全体を高く売って利益を得ようとしているわけです。

たとえば前章の「兄弟が不動産が不動産業者と共有になった」ケースでは、弟からすると、見知らぬ業者との共有関係は一刻も早く解消したいと思うことでしょう。

そのため、買取価格が多少安くても、自身の持分を売却してしまうことは大いにあり得ます。

弊社Albalinkも不動産買取業者ですが、このような共有者の焦りや不安な気持ちにつけ込む業者や不動産ブローカーのやり方には憤りを覚えます。

弊社も事業で買取を行っているため、利益は求めます。

しかしそれ以上に、共有持分など、訳アリ物件を抱えたお客様の悩みを解決したいという気持ちで買取りを行っているからです。

もし、共有関係になった不動産ブローカーや悪質な業者から、持分の買取を迫られ、買取価格に納得がいかなければ、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください。

依頼者様の大切な財産である共有持分の価値を見極め、適正価格で買い取らせていただきます。

買取後の、他の共有者(業者など)との話し合いも弊社で行わせていただきます。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼

なお、共有持分の売却相場を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

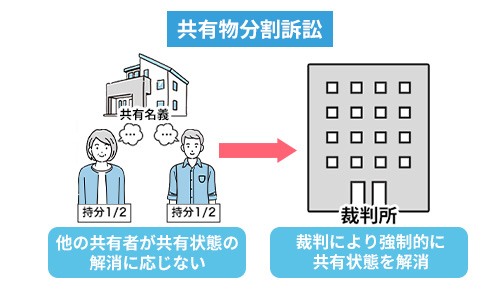

【リスク③】共有物分割請求による共有名義の解消をもちかけてくる

あなたが、持分の売却にも買取にも応じない場合、悪質な業者は共有物分割訴訟を起こし、不動産を単独で所有しようとしてくる恐れがあります。

「共有物分割請求訴訟」とは強制的に共有名義を解消する裁判のことで、不動産の各共有者に訴訟を起こす権利が認められています。

参照元:民法258条1項

悪質な業者は不動産のプロですので、こうした訴訟にも慣れています。

そのため、裁判で業者の言い分が通り、あなたは不動産から追い出されてしまう恐れがあります。

また、裁判になると最低半年、長ければ数年単位という時間がかかります。

弁護士費用も、50万円~100万円ほどかかるでしょう。

何より、悪質な業者と裁判で争うのは精神的に疲れます。

これだけの時間や費用、労力をかけて裁判を行い、その挙句に不動産から追い出されてしまったら目も当てられません。

ですから、共有関係となった業者から無茶な要求をされたら、争うより、自身の持分を専門の買取業者に売却してしまう方が賢明です。

なお、共有物分割訴訟については、下記の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

【状況別】共有者の持分が差し押さえが発生した場合の対応方法5選

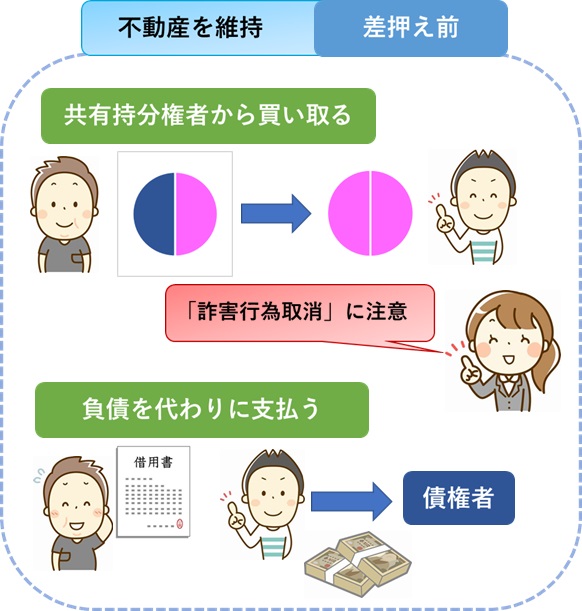

共有者の持分が差し押さえられることになった際、あなたが取るべき対応は、今の不動産を維持したい(たとえば自宅などで住み続けたい)のか、売却しても良いのかで変わってきます。

さらに、差押え前なのか、後なのかでも変わります。

以下でそれぞれの状況における具体的な対応方法を解説します。

不動産に住み続けたい場合の対処法3選

不動産に住み続けたい場合にとる対処法は以下の3つです。

- (差押え前)債務者の共有持分を買い取る

- (差押え前)債務者の代わりに債務を支払う

- (差押え後)競売で債務者の持分を落札する

それぞれ解説します。

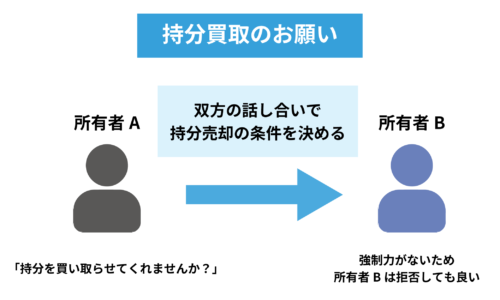

(差押え前)債務者の共有持分を買い取る

共有不動産が自宅の場合、通常は失いたくないはずです。

その場合、共有者の持分が差し押さえられる前に自分で相手から買い取ってしまう方法があります。

差し押さえられる前であれば不動産の取引が自由にできるので、共有者から直接買い取ることが可能です。

共有者があなたと債務者のみの場合、債務者の持分を買い取れば、不動産があなたの単独名義となり、売却や活用を自由に行えるようになります。

ただし、共有者同士で共有持分の売買の同意ができており、あなた自身に共有者の持分を買い取れるだけの資金力があることが前提です。

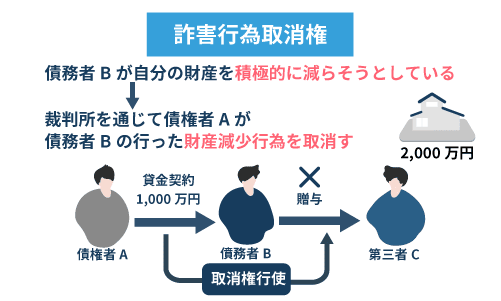

また、差押えが迫った状態で債務者の持分を買い取ろうとすると「詐害行為取消」の対象となり、買取行為を取り消されてしまう恐れがあります。

詐害行為取消とは、債務者が資産を減らそうとする行為を債権者が無効にできる制度です。

差押えが行われることを考慮して、債務者の財産を保全するためです。

ですから、共有者同士で持分の売買を行うのであれば、返済の滞納がわかった段階で、なるべく早めに行いましょう。

なお、共有者から共有持分を買い取る方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

共有不動産を買い取る場合は贈与税に注意する

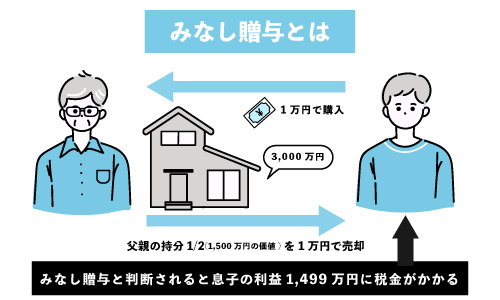

共有持分を共有者同士で売買する際、売却価格をそれほど高くしたくないと思う人もいるかもしれません。

特に、親子や兄弟など、身内で売買することになる場合、そのような心情になることもあるでしょう。

実際、共有者同士の持分の売買では、通常の売却価格の7割程度までであれば、安くしても問題ないでしょう。

以下、「みなし贈与」を規定する相続税法第7条冒頭の「著しく低い価額」について、厳密な規定はないものの、7割程度と見なされているためです。

著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

ただし、売却価格を極端に安くすると「みなし贈与」として、買い取った側に贈与税が課せられる恐れがあります。

意図した贈与ではないものの、結果的に贈与とみなされる行為

参照元:相続税法第7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)

たとえば、3000万円のマンションを2分の1ずつ共有している場合、通常であれば共有持分の価格は1500万円となります。

これを身内同士だからと、500万で売買した場合、買い取った側は差額の1000万円分の利益をうけたとみなされ、贈与税が発生するわけです。

共有持分の適正な売却価格の判断がつかない場合は、弊社Albalinkの無料買取査定をご利用ください。

「買取査定」とありますが、「適正価格が知りたい」といった利用でも構いません。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼

(差押え前)債務者の代わりに債務を支払う

債務者の債務をあなたが肩代わりし、完済してしまえば差押えを受けることはありません。

肩代わりした負債は、後に負債者である共有者に返還請求できます。

あなたに資金力があり、不動産を手放したくないという強い思いがある場合に有効な方法です。

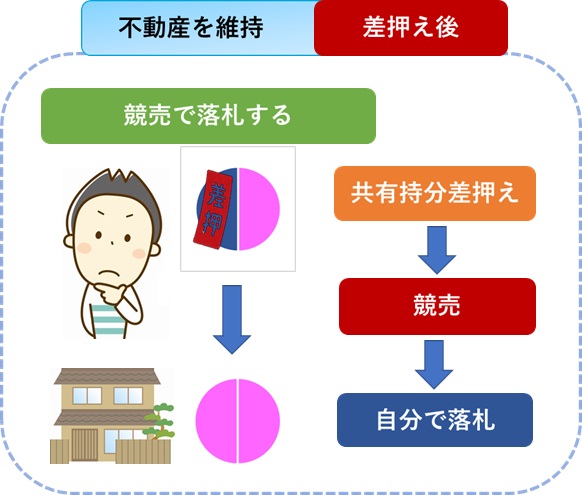

(差押え後)競売で債務者の持分を落札する

差押えが行われた後であっても、競売で債務者の持分をあなたが落札すれば、不動産を単独名義とすることができます。

もちろん、第三者と共有関係になることもありません。

競売に参加するのは、前述したように、不動産業者が大半です。

業者は事業として落札に参加しているため、少しでも安く競り落とそうとしています。

そのため、あなたが思い切って高値をつければ、業者相手でも競り落とせる可能性はあります。

それでも、落札するには、最低でも債務者の持分の通常価格の半値以上の資金は必要となるでしょう。

持分の通常価格が500万円だとしたら、250万円以上の資金が必要ということです。

競売については以下の記事で詳しく説明しています。

ぜひ参考にしてください。

不動産を売却しても良い場合の対処法2選

不動産を売却しても良い場合の対処法は以下の2つです。

- (差押え前)不動産全体を共同で売却する

- (差押え後)自分の共有持分を専門の買取業者に売却する

1つめの、不動産全体の売却は、共有者全員の同意が必要ですが、2つめの自身の持分の売却には共有者の同意は不要です。

そのため、共有関係から一刻も早く解放されたい方にお勧めです。

以下で、それぞれ解説していきます。

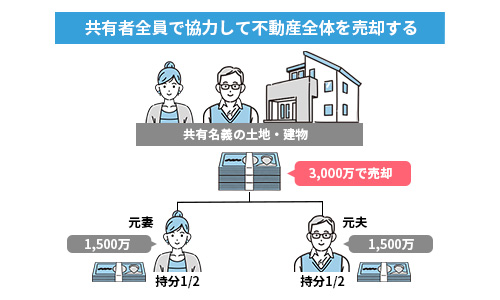

(差押え前)不動産全体を共同で売却する

債務者である共有者の持分が差押えを受ける前であれば、共有者と相談をして、不動産全体の売却を検討しましょう。

共有者と協力して、不動産全体として売り出せば、通常の不動産と同様の市場価格で売却できる可能性があります。

売却金で借金を返済できるかもしれないため、債務者にとってもメリットがあります。

たとえば先述の兄弟で共有不動産を所有しているケースで、もし、共有不動産を売却していれば、弟は売却金としてまとまった現金を手にでき、兄も売却金で借金を返済し、お互いがハッピーになれた可能性があります。

ただし、日々、不動産売買に携わっている立場から、現実的な話をさせていただくと、仮に不動産を売り出しても、立地や状態が悪ければ、個人の買手にはなかなか売れません。

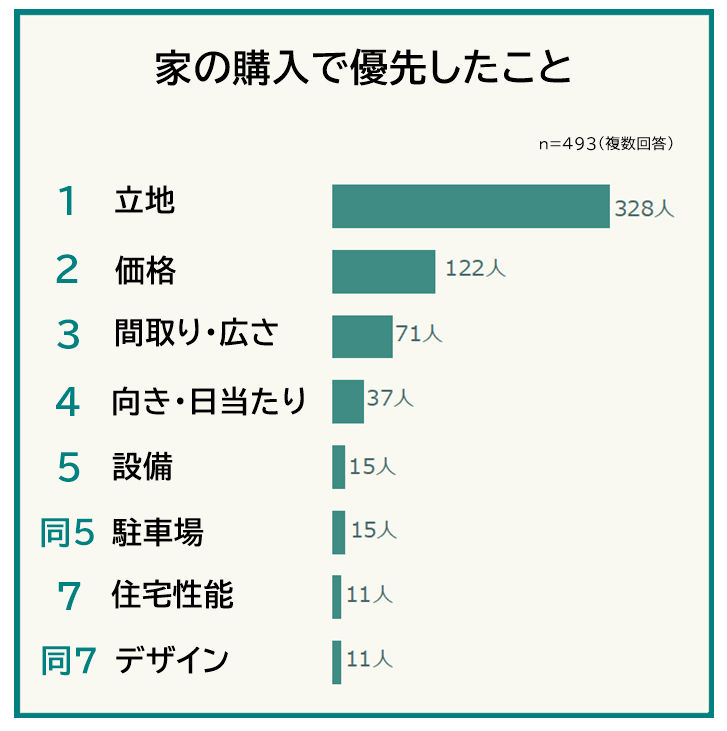

実際、弊社が行ったアンケートでも、物件を購入する際に重視したこととして多数の方が「立地」を挙げています(下図参照)。

売りに出しても買手が見つからなければ、結局差押えが行われてしまいます。

ですから、差押え前に確実に不動産を売却したいのであれば、専門の買取業者に売却を依頼しましょう。

買取業者に依頼すれば、買手を探す必要がないため、スピーディーに売却できます。

特に弊社は訳アリ物件専門の買取業者ですから、状態や立地が悪い物件であっても、利用価値を見出し、できるだけ高値で買い取らせていただくことができます。

ぜひ一度、差押えを受ける前に、弊社の無料買取査定をご利用ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼

なお、共有不動産に住宅ローンが残っている場合は、金融機関の承認を得て、任意売却(ローンが残った状態で不動産を売却すること)を行う方法があります。

任意売却については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

(差押え後)自分の共有持分を専門の買取業者に売却する

既に共有者の持分が差押えられてしまい、あなたもその不動産を維持し続ける気がない場合は、自身の持分を専門の買取業者に売却してしまうと良いでしょう。

持分を専門の買取業者に売却すれば、落札者である第三者との共有状態を解消できます。

さらに、売却後は、共有者との話し合いを買取業者に任せることができます。

つまり、共有者と顔を合わすことなく、スピーディーに共有関係を解消でき、売却金としてまとまった現金も手に出来るわけです。

先述したように、落札者は悪質な不動産業者である可能性もあるため、共有関係を続けていると、安値でなたの持分を買い取ろうとしてくる恐れもあります。

そうなる前に、自ら適正価格で買い取ってくれる買取業者に売却する方が納得感もあり、金額的にも損をすることがありません。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

共有持分の買取業者については以下の記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

今回は共有者の持分が差押えられると、どのようなリスクがあるのかと、そのリスクへの対処法を状況別に解説しました。

共有者の持分が差押えられると、競売が行われ、持分を落札した悪質な不動産ブローカーなどの業者と共有関係になってしまう可能性があります。

そうなると、共有関係となった業者から、強引に持分の売却や買取を迫られる恐れがあります。

悪質な業者との共有関係を断ち切りたい一心で、自身の持分を安値で売却してしまったり、業者の持分を高値で買い取らされてしまうと、金額的にも損をしますし、心理的にも後悔が残るでしょう。

そうならないために、債務者である共有者の持分を買い取ったり、債務を肩代わりするなどの方法があります。

自己資金は必要となりますが、どうしてもその不動産を維持したいという思いがあるのであれば、試す価値はあるでしょう。

もし、不動産を手放しても良いと思っているのであれば債務者である共有者と協力して不動産全体を売却する方法もあります。

しかし、共有不動産は、共有者と売却の合意形成ができなければ売却できません。

また、売り出したところで、実際に売れる保証もありません。

そのため、共有関係からなるべく早く抜け出したいのであれば、専門の買取業者に自身の持分を売却することをお勧めします。

自身の持分であれば共有者の同意を得ずに売却できますし、専門の買取業者であれば、スピーディーに買い取ってくれます。

共有者の持分が差押えを受けそうで、その後のリスクや面倒ごとを回避した方や、既に差押えられてしまい、第三者と共有関係になっていて困っている方などは、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

弊社は、共有持分の買取に特化している専門の買取業者です。

過去には、訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」に取り上げられた実績もあります。

査定依頼をしたからといって、無理な営業をかけることは一切ありません。

また、ほかの共有者に知られることなく買い取らせていただきますので、安心してご活用いただければ幸いです。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら