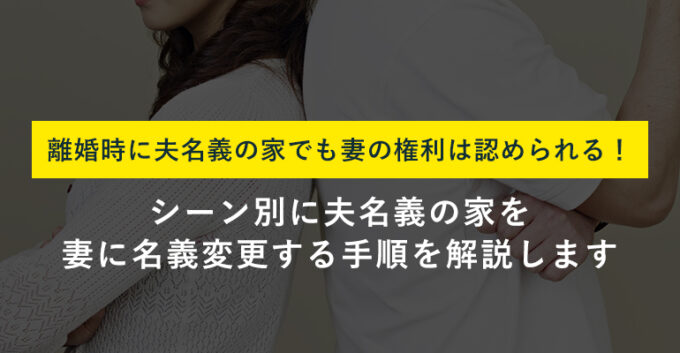

夫名義の家でも妻の権利は認められる

婚姻関係が継続している夫婦であれば、たとえ夫名義の家であっても妻が居住する権利が認められます。

では、妻の居住権について「婚姻継続時」と「離婚時」の取り扱いをそれぞれ確認してみましょう。

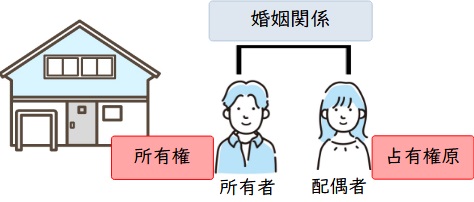

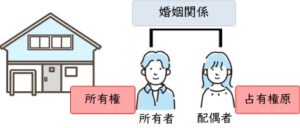

配偶者である妻には建物の占有権原が認められる

婚姻関係にある夫婦であれば、たとえ夫名義の建物であっても配偶者である妻には占有権原が認められるため居住が可能です。

ある法律行為や事実行為を正当化する法律上の原因

妻が居住できる根拠としては「夫婦の同居、相互扶助の義務」を規定した下記の条文です。

(同居、協力及び扶助の義務)第752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。引用元:民法第752条

つまり、離婚が成立していない限りは夫に「出て行け」と言われても出ていく必要はありません。

夫名義の家で妻が支払いをしていると贈与税が課される可能性がある

マイホームの維持管理をする責任を負うのは、ほかでもない所有者自身です。

したがって、夫名義の家に夫婦で住んでいる場合には夫が家の維持管理を行わなければなりません。

もし妻が自分の預貯金から夫名義の家のリフォーム代を支払うと、110万円の基礎控除を超えた額に対して贈与税が課される点に注意が必要です。

また、夫名義の住宅ローンを妻が返済したときも、その費用に対して贈与税が課されます。

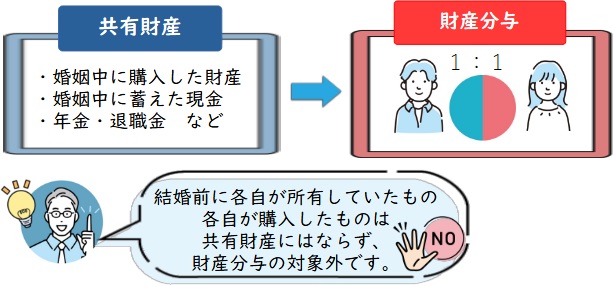

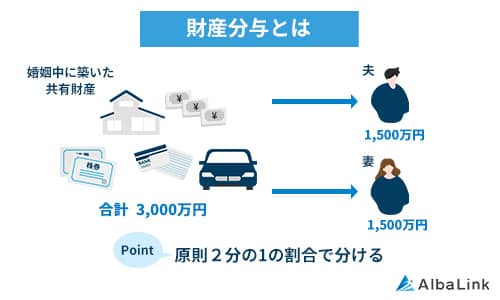

離婚時には不動産も財産分与の対象

もし離婚することになってしまった場合には、家も「財産分与」の対象に含まれます。

そもそも、「家が誰の財産か」という点から考えると「婚姻中に夫が自分の収入で購入した家は夫の所有物」となります。

日本の法律は「夫婦別産制」をとるため、婚姻中夫婦がそれぞれ自分の名前で得た給与等で購入した物は「婚姻が継続している限りは」当然に共有とはみなされません。

(夫婦間における財産の帰属)第762条

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。引用元:民法第762条

ただし、専業主婦の妻であっても内助の功などを考慮する必要があることから、もし離婚することになった場合、そこで初めて「共有財産として原則として2分の1ずつに分ける」という考え方が出てきます。

この考え方は「財産分与における2分の1ルール」とよばれるものであり、法律実務界におけるスタンダードな取り扱いとなっています。

仮に家が共有名義になっていたとしても、その持分通りに分けなくてはならないわけではありません。

ただ、実際には2分の1の割合を修正する必要が生じるケースも数多くあります。

財産を形成する過程で配偶者の一方の寄与が大きかったり、夫婦の所得差が大きい場合などは分与割合の修正が必要になるでしょう。

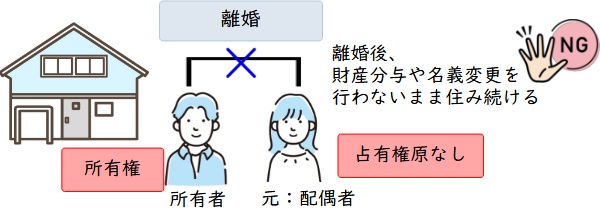

離婚後も夫名義のまま物件に住み続けるのはおすすめしない

離婚しているにも関わらず、夫に「住んでいい」と言われたため妻が夫の名義になったままの物件に住んでいるケースもありますが、籍を抜いた以上、自分以外の名義の家に住むことは避けるべきです。

なぜなら、いつまでも住み続けられると思っていても夫の気持ちがいつ変わるかわからず、離婚している以上は「出ていけ」と言われたら妻に占有権原はないからです。

また、夫の単独名義であれば当然夫は自分だけの判断で家を売却することが可能です。

第三者に売却されてしまえば、正式な賃貸借契約に基づいて住んでいるなどのケースを除いては、「売主の妻による違法占有」の状態になってしまい、最悪では損害賠償請求される事態もあり得ます。

上に解説した「財産分与」を、話し合いや家庭裁判所の調停などを通じて行い、もし自宅を財産分与してもらった場合には離婚届提出後、すみやかに登記名義を妻に移転する手続きをしておくべきです。

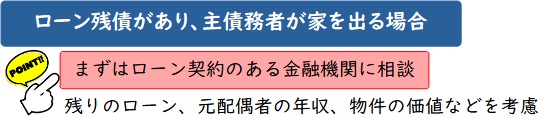

夫名義のローン残債がある場合は金融機関に相談する必要がある

夫名義で住宅ローンを組んでおり、返済が終わっていない場合には、夫以外の者だけが住み続ける(=妻などに名義を変える)のであれば、必ず夫が出ていく前に金融機関に相談しなくてはなりません。

住宅ローン契約では通常、担保提供者(この場合は夫)が勝手に担保物(家)の名義を変えてはならないことが明記されているからです。

もし勝手に所有権の名義を変更してしまうと最悪の場合、期限の利益(分割払いできる権利)を失い、残債務の一括返済を迫られることがあります。

所有権を夫名義にしたままで、慰謝料代わりという意味で夫がそのままローンを払い続ける、または妻が実質的にローンを支払い、金融機関に相談せず妻(と子)だけが住み続けているケースも見受けられます。

しかし、住宅ローンとは債務者(夫)が住むことを前提に貸し付けが行われるのが原則であるため、このように債務者ではない妻だけが住み続けることも許されません。

支払いさえ滞らなければよい、というわけではないことに注意が必要です。

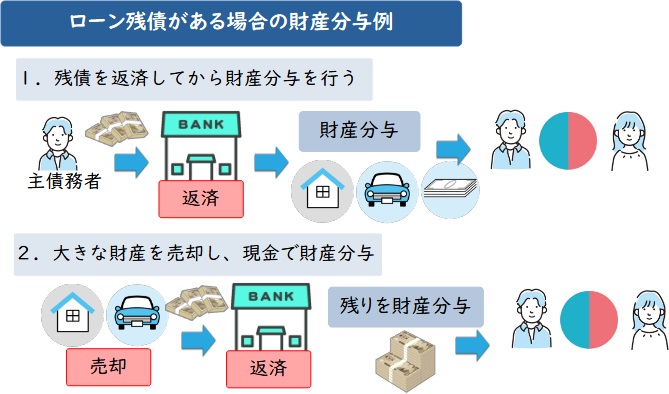

まだ若いうちの離婚だと住宅ローン返済中であるケースも多いでしょうが、そのような場合は次のような選択肢があります。

- 残債務の金額によっては夫が親などから借入れして残債務を返済し、あらかじめ金融機関との関係を終了させ、その上で名義を変更する。

- 妻の収入がある程度高く安定している(=金融機関からの信用力があり、ローン審査に通る)場合には、妻への名義変更と同時に夫から妻への債務者変更や妻による新規の借り入れなどで所有者も債務者も妻に変更する。

- 物件ごと売却し、ローン返済後手元に残った現金を財産分与する。ただし、マイナスになることも多いため、負債が残れば夫婦でどのように支払うか話し合いをし、必要に応じて債務整理などを行う。

ローン残額がいくらくらいなのか、妻の年収がどのくらいなのか、物件の価値はどのくらいかなど、個々の状況で取るべき方法は異なります。

いずれにせよ、まずは金融機関に連絡することが必須です。

債務整理の費用が気になる方は債務整理の費用相場のページも 参考にしてください。

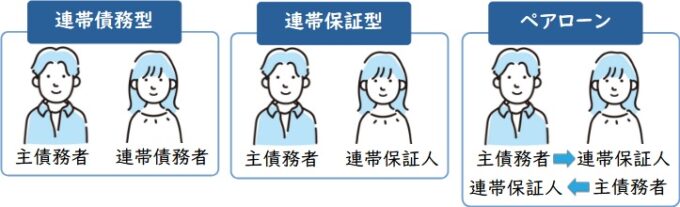

共有名義の場合は財産分与が複雑化する

もし、家を夫婦共有名義で所有していると財産分与は複雑化します。

特に、まだローン支払い中の家が共有名義になっている場合は

- ペアローンで夫婦両方が債務者

- 片方がもう一方の連帯債務者

- 片方がもう一方の連帯保証人

のように夫婦両方が金融機関に対する責任を負っていることが多いと考えられます。

債務者本人、連帯債務者、連帯保証人などになっていると、金融機関との関係から離脱することは困難になります。

離婚と債権債務の関係は連動しているものではないため、例えば「別れたから即、夫の連帯保証人ではなくなる」といったものではありません。

連帯保証人から外れるためには別の担保(他の連帯保証人や土地など)を差し出す、または金融機関の融資条件を満たせなければ不動産全体を売却するといった措置が必要となります。

所有権を夫婦のどちらに移したいのか、あるいは全体を売却したいのか、どちらかに名義を一本化するなら債務者の変更が必要になるのか、といった事情でするべき手続きはまったく異なります。

他の財産との関係も考慮してどのように財産分与したいのか、その際の登記手続きはどうなるのかを最初から弁護士、司法書士に相談し、最終的には金融機関の了解を得た上で進めていかなくてはなりません。

なお、離婚における共有名義不動産の最適な処理の仕方を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

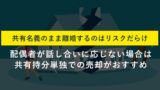

財産分与時は不動産取得税や贈与税は発生しない

「財産分与」を原因として所有権や持分の移転登記を行う場合、「不動産取得税」や「贈与税」といった税金は原則としてかかりません。

ただし、以下の点に注意が必要です。

- 不動産取得税については、財産分与が夫婦の婚姻中の財産の清算である場合(=清算的財産分与)と認められる部分にはかからないが、離婚後の経済的弱者に対する「扶養的財産分与」や、離婚原因を作った配偶者からの「慰謝料的財産分与」の場合には課税される。

- 贈与税については「財産分与」として一方に与えられる財産が過大である場合や、財産分与が贈与税や相続税を免れるための不当な目的とみなされる場合、課税されることがある。

上に説明した「2分の1ルール」に則って清算的財産分与をする限りは不動産取得税や贈与税を心配する必要はありませんが、注意すべきは「移転コスト」とよばれる、登記の際にかかる費用です。

夫と妻のどちらが移転コストを負担しても構いませんが、実務では所有権(持分)をもらう側(夫から妻への移転登記なら妻)が負担するのが通例です。

例えば、夫単独名義を妻に移転する、夫の持分を妻に移転するといった登記手続きには、登記申請の際に「登録免許税」を国(法務局)に納める必要があります。

財産分与を原因とする所有権移転の登録免許税は「不動産の固定資産税評価額の2%」となりますが、持分のみを移転する場合は「(固定資産税評価額×持分)の2%」となります。

仮に、固定資産税評価額5,000万円の不動産をすべて所有権移転すると、登録免許税は100万円となります。

そして、司法書士に登記手続きを依頼した際には「司法書士報酬+登記簿謄本や郵送料などの実費」がかかります。

報酬額は事務所により異なりますが、不動産の筆数や固定資産税評価額により価格が上下することもあるため、登記を依頼する前に見積もりを取ることが大切です。

また、財産分与した側に譲渡所得税がかかることがある点も注意しなくてはなりません。

譲渡所得税とは、不動産を取得した価額よりも売却した価額の方が高い場合(要するに「儲かった金額」)にかかる税金です。

ただ、持ち家の財産分与による譲渡所得税は「居住用財産を譲渡した際の3,000万円の特別控除(譲渡益から3,000万円を控除した額を課税価格とする)」の対象となりますので、現実にはかからないことも多いと考えられます。

なお、住宅ローンの連帯保証や連帯債務について、それぞれの詳細や離婚時の影響を詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

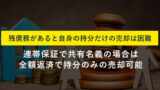

夫の他界時には配偶者居住権が認められる

配偶者名義の家に居住していたが名義人である配偶者が死亡した場合、残された配偶者には「配偶者居住権」が認められることがあります。

配偶者居住権は、令和2年4月1日以降に死亡した人の相続から適用される新しい制度です。

例えば夫の死亡後に妻が住む場所を確保する必要性が高いにも関わらず、法定相続分(民法で定められた相続分)を守って分割しようとすると、残された配偶者の生活費が不足するおそれがあるからです。

相続財産が不動産3,000万円と預貯金2,000万円だった場合の例を見てみましょう。

妻と子(一人)の(法定相続分は2分の1ずつ)妻:不動産(3,000万円)

子:預貯金(2,000万円)のように遺産分割をすると、子の法定相続分を充たすには500万円不足するため、妻から子に現金等で500万円を渡す必要がある。→妻に手持ち現金がないと不動産を売却せざるを得なくなるが、配偶者の住む場所がなくなるという不都合が生じていた。

改正後(令和2年4月1日に施行)

妻は「所有権」を子に譲っても「配偶者居住権」を主張することができる。

配偶者居住権を設定する場合は、相続財産としての不動産の権利を「配偶者居住権」「所有権」に分けて評価する。

(配偶者居住権がどのくらいの金額に評価されるかは生存配偶者の年齢などにより異なる)

妻:配偶者居住権(1,500万円) 預貯金(1,000万円)

子:所有権(1,500万円) 預貯金(1,000万円)

妻は不動産の所有権を相続したわけではないため、その他の預貯金等も相続でき、生活費も確保することができる。

メリットとデメリット

配偶者居住権のメリットとデメリットを解説します。

メリット

- 配偶者の居住する場所が確保できる

- 配偶者は不動産の所有権を取得しないため、不動産以外の財産を相続する枠が生まれる

デメリット

- 遺産分割協議や遺言書での指定などがなければそもそも配偶者居住権自体を主張できない

- 配偶者居住権を設定しても、登記しなくては第三者に対抗できない

「配偶者居住権の取得時は相続税が発生する」

ただし、デメリットの相続税については「基礎控除」「配偶者控除」「小規模宅地の特例」といった減免措置があるので、大半の家庭でかからないものと考えて問題ありません。

配偶者居住権はまだ新しい制度であるため、利用を検討する際には税理士、司法書士に相談し、相続税の節税効果やメリット、手続きなどについてアドバイスを受けることをおすすめします。

なお、配偶者居住権と不動産の共有持分が絡むケースや、より詳細な情報については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

夫名義の家を売却されてしまうと取り戻すのは難しい

夫名義の家を勝手に売却されてしまった場合、一般的に取り戻すのは非常に困難です。

共有名義であれば全体の売却を共有者の1人から行うことは不可能ですが、単有なら夫だけの判断で売却できてしまうからです。

第三者に売却が完了してしまうと、よほどの事情がない限り売買を覆すことは不可能と考えなくてはなりません。

売買が無効になるとするなら、例えば、夫がすでに明らかな認知症で(医師の診断がおりている旨の証拠書類があるなど)、売買の意思表示ができる状態ではなかった等の限定されたケースになるでしょう。

もし、夫から「出て行け」と告げられた場合、どう対処すればよいのでしょうか。

状況に応じて取るべき具体的な行動を見ていきましょう。

旦那名義の家を出て行けと言われたときの対処法8選

夫名義の家に住んでいる妻が、夫から「出て行け」と言われた場合、どう対処すればいいのでしょうか?

状況によって対応策は異なります。

婚姻関係が継続している場合の対処法5選

夫婦が法的に婚姻関係にある限り、民法第752条に定められている「夫婦の同居、協力及び扶助の義務」に基づき、占有権原が認められています。

不動産などの物を占有する正当な理由

そのため、夫に「出て行け」と言われても、妻は原則として家を出る必要はありません。

夫が感情的にそのような言葉を投げかけてきた場合でも、焦って行動する必要はないでしょう。

もし、夫が強硬な手段に出たり、生活の妨害をしたりするような場合は、以下の具体的な対処法を検討しましょう。

離婚を前提としている場合の対処法3選

すでに離婚に向けた話し合いを進めている状況で「出て行け」と言われた場合は、その家の扱いを財産分与の協議の中で明確にすることが重要です。

離婚する際に夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、公平に分配する制度

ここでは、離婚を前提とした場合の対処法を見ていきましょう。

夫が財産分与の前に家を勝手に売却する可能性がある場合、次に説明する「夫名義の家を勝手に売却されないためにできる3つの対策」を検討し、早めに対策を講じましょう。

離婚前に売却されてしまうと、取り戻すのが極めて困難になります。

夫名義の家を勝手に売却されないためにできる3つの対策

夫名義の家に住んでいて、万が一、夫が勝手にその家を売却してしまうかもしれないと不安に感じている方もいるでしょう。

とくに、夫婦関係が悪化している場合など、そうしたリスクは無視できません。

妻に無断で家が売却されてしまうことを防ぐために、妻ができる具体的な対策が3つあります。

登記識別情報通知を自分で管理する

登記識別情報通知は、不動産の売買において非常に重要な書類であり、夫名義の家を売却する際に必ず必要となります。

妻がこの登記識別情報を管理することで、夫による勝手な家の売却を防ぐことが可能です。

登記識別情報がなければ、不動産の所有権移転手続きができないため、売却が成立しません。

ただし、紛失や盗難には十分に注意し、安全な場所で保管することが重要です。

夫が登記識別情報を再発行しようとしたり、別の手段で売却を進める可能性もゼロではないため、他の対策と組み合わせることで、より効果的な防止策となります。

公正証書で売却しないことを約束させる

夫に家を勝手に売却させないための対策として、公正証書を作成し、夫に売却しないことを約束させる方法があります。

公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書であり、法的な証拠力が高いのが特徴です。

公正証書に「夫婦の共有財産である自宅を妻の同意なく売却しない」といった内容を明記し、夫婦双方で署名・押印することで、夫が勝手に売却するのを抑止する効果が期待できます。

もし、夫が約束を破って売却しようとした場合でも、公正証書が強力な証拠となり、法的な手続きを進める上で妻が有利になるでしょう。

仮差押登記の手続きをする

最も強力な対策の一つとして、仮差押登記の手続きを行う方法があります。

仮差押登記とは、将来的に夫の財産を保全するため、裁判所に申し立てて行う登記のことです。

仮差押登記により、夫が勝手に家を売却したり、抵当権を設定したりするなどの処分行為を制限できます。

仮差押登記には、法的な手続きが必要で、弁護士などの専門家のサポートが不可欠です。

時間や費用はかかるかもしれませんが、夫が強硬に売却を進めようとしている場合や、夫婦関係が悪化している場合には、非常に有効な手段です。

ただし、裁判所が仮差押を認めるには、夫が財産を隠匿したり処分したりする具体的な恐れがあることなど、一定の要件を満たす必要があります。

これらの対策を講じることで、夫名義の家が妻の意に反して売却されてしまうリスクを軽減できます。

状況に応じて、適切な対策を選択し、必要であれば専門家のアドバイスを求めるようにしましょう。

夫名義の不動産に関するお悩みや、仮差押登記などの法的手続きについてお困りではありませんか?

弊社、株式会社AlbaLink(アルバリンク)は、弁護士と提携しているため、不動産に関する法的なご相談にも対応可能です。

お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策を一緒に検討させていただきます。

もちろん、ご相談いただいたからといって、売却を無理に勧めることは一切ございません。

まずは、現在の状況を整理し、どのような選択肢があるのかを知るための第一歩として、お気軽にご相談ください。

専門家へのご相談はこちらからどうぞ。

>>【夫名義の家に関するトラブルを迅速解決!】無料相談を依頼する

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

夫名義の家を妻に名義変更する手順

夫名義の家を妻に名義変更する場合の手順を解説します。

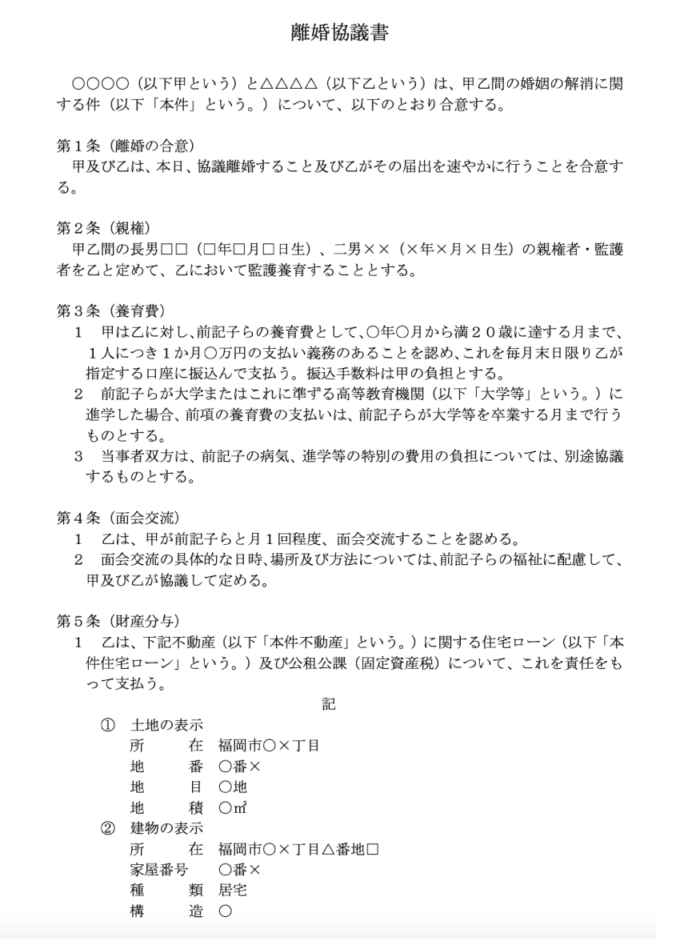

離婚時の名義変更手順

離婚が成立し、夫から妻に不動産で財産分与がされた場合の名義変更手順を解説します。

不動産を財産分与することが決まったら、財産分与の協議内容を契約書にする

法務局で名義変更の登記をする際に使用可能な内容にしなければならないため、契約書作成段階から司法書士に相談します。

引用元:弁護士法人デイライト法律事務所

また、上記「財産分与契約書(離婚協議書)」の他に、次の書類も準備しておきます。

- 夫が名義を取得した際の登記識別情報通知(あるいは権利証)

- 夫の取得から3カ月以内の印鑑証明書

- 司法書士への委任状(夫の実印つき)

- 妻の住民票

- 司法書士への委任状(妻の認印つき)

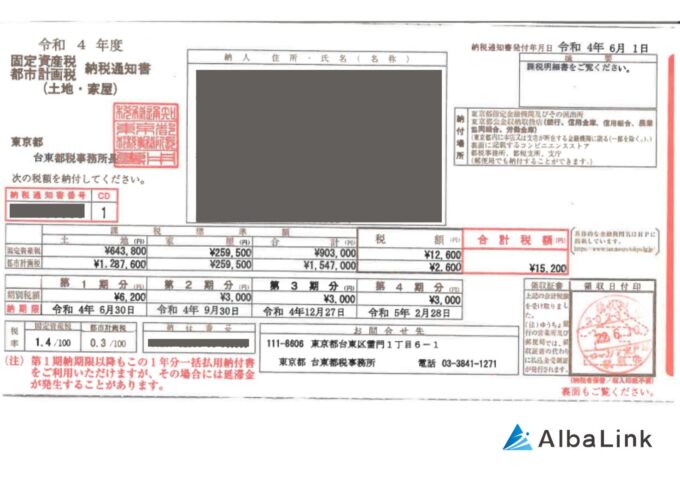

- 最新の固定資産税評価証明書あるいは納税通知書

なお、夫がすでに住民票を移動している、妻が氏名変更している、財産分与の日付が離婚届けよりも前であるには、別途必要になる書類や前提の登記が生じることがあるため、司法書士のアドバイスを受けて準備する必要があります。

離婚が成立した後だと追加で書類をもらうことが難しい場合もあるため、お互いに連絡ができる状況のうちに登記の必要書類をすべて揃えておくべきです。

固定資産税納税通知書サンプル

役所へ離婚届を提出する

書類がそろったら、役所に離婚届を提出します。

財産分与による夫から妻への名義変更登記を申請する(司法書士に依頼する)

「財産分与」を原因とする所有権移転登記は離婚届けが出された後にはじめて可能となります。

すでに夫の印鑑証明書を取得している場合は、登記する上で3カ月という有効期限があるため、離婚届を出した後すみやかに登記手続きを行う必要があります。

相続時の名義変更手順

夫が死亡し、相続が発生している場合の夫から妻への名義変更の手順を解説します。

夫名義だった家を当然に妻だけが相続できると考えている人もいるのですが、民法では法定相続分といって、一定範囲の親族に相続権を与えています。

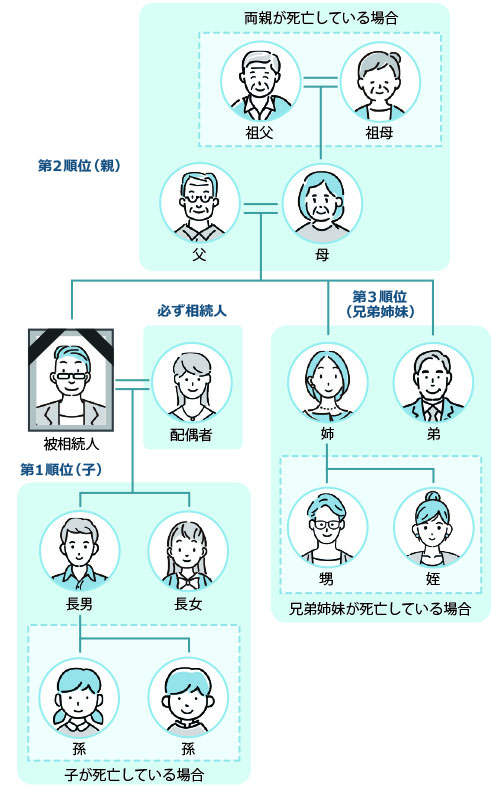

妻がいれば妻は必ず相続人となりますが、妻以外には次の順番で法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)となります。

- 子供がいれば子供

- 子供がいなければ直系尊属(親や祖父母)

- いずれもいなければ兄弟姉妹

法律上の配分としては下図の通りです。

ただ、必ずしも法定相続分通りの割合にする必要はありません。

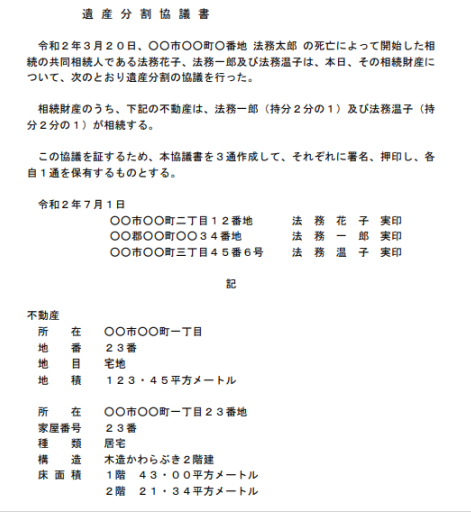

妻だけが家の名義を相続することを希望し、他の法定相続人が合意すれば合意の内容を書面(=遺産分割協議書)にして妻の単独名義にすることも可能です。

相続による名義変更は次の手順で行います。

引用元:法務局「登記申請手続のご案内」

相続登記はケースバイケースで必要書類が異なるため、細かい必要書類は必ず司法書士から指示をもらってから集めるようにしましょう。

法定相続人の特定は、人によっては非常に通数が多くなり大変な作業であるため、この段階から司法書士に依頼した方が無難です。

遺産分割協議書も司法書士に作成してもらえば、署名と押印をするだけで済むためスピーディな名義変更が可能となります。

なお、令和6年(2024年)4月より相続登記は法律上義務化されており、「過料」とよばれる罰則がつくようになりました。

相続が開始したら先延ばしにせず、すみやかに上記の手続きを行わなくてはならないことを覚えておきましょう。

法定相続の手順については、以下の記事で詳しく解説しています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

夫名義の家に課される固定資産税は夫が支払う

結論から言うと、固定資産税の納税義務は、その年の1月1日時点での不動産登記簿上の所有者にあります。

したがって、たとえ妻がその家に住んでいても、家の名義が夫である限り、固定資産税の納税義務は夫にあります。

自治体から送られてくる納税通知書も夫宛てに届き、夫が支払いを行わなければなりません。

これは、固定資産税が不動産の所有者に対して課される税金であり、「誰が住んでいるか」や「誰が生活費を負担しているか」といった実態は原則として納税義務には影響しないためです。

もし、妻が自分の収入から夫名義の家の固定資産税を支払った場合、法律上は夫への贈与とみなされる可能性があります。

年間の贈与額が基礎控除額(110万円)を超える場合は、贈与税の課税対象となるため注意が必要です。

夫婦間であっても、名義と納税義務者は一致することを理解しておくことが大切です。

なお、法定相続の準備について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご参照ください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

まとめ

夫名義の家における妻の権利は、婚姻関係の継続や離婚、相続といった様々な状況によって複雑に変化します。

婚姻中は妻に居住の権原が認められる一方で、離婚となれば財産分与や名義変更の手続き、住宅ローンの問題など、多岐にわたる専門知識と慎重な対応が求められます。

また、夫の死後も「配偶者居住権」といった新たな制度を利用できる可能性はありますが、いずれのケースにおいても法的な手続きや税金に関する正しい理解が不可欠です。

とくに、夫婦関係の悪化や予期せぬ事態に直面した際、感情的な判断や知識不足から不利な状況に陥ってしまうリスクも少なくありません。

複雑な家の名義問題や離婚時の財産分与、相続に関するお悩みは、一般の方には判断が難しいケースがほとんどです。

無理に一人で抱え込まず、専門知識を持つプロに相談することで、最適な解決策を見つけ、安心して次のステップへ進むことができるでしょう。

弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、複雑な権利関係や、関係者間の調整が必要な「訳あり物件」の買取を専門としています。

単に物件を買い取るだけでなく、お客様の抱える具体的な問題に深く踏み込み、必要に応じて弁護士や司法書士といった法律の専門家とも密に連携し、売却に向けた最適な道筋を探ります。

旦那様の同意が得にくい場合でも、専門家による法的なアドバイスや説得材料を準備することで、売却への突破口を開くお手伝いが可能です。

まずは、あなたの家がどれくらいの価値があるのか、そしてどのような解決策があるのか、無料の買取査定とともにお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら