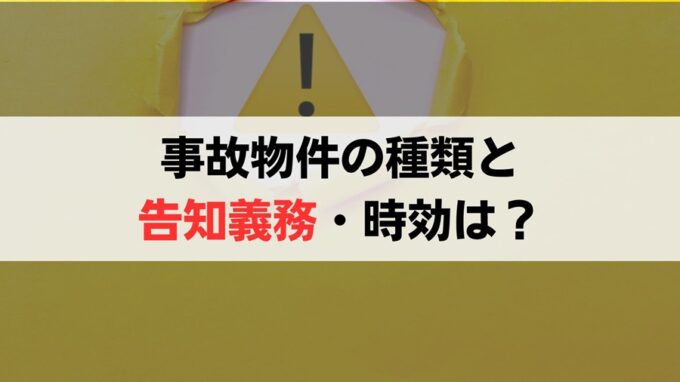

事故物件の売却・賃貸契約時には告知義務がある

瑕疵(欠陥や不具合)を抱えた物件を貸す・売るとき、売主・貸主は、告知義務を負います。

告知義務とは、売買・賃貸契約前に売主・借主が負う義務で、買主・借主に瑕疵の内容を伝えなければなりません。

参照元:宅地建物取引業法第47条

買主や借主が、事前に物件の瑕疵を知っているかどうかが、物件を購入したり借りる判断に大きな影響を与えると考えられるためです。

この章ではまずは告知義務が発生する4つの瑕疵を紹介し、そのうえで、「告知義務が生じるケース、生じないケース」を紹介します。

告知義務が必要となる4つの瑕疵(かし)

告知義務が必要な不動産の瑕疵には下記4つの種類があります。

| 心理的瑕疵 | 近隣に自殺や殺人事件、事故死等がある場合や、嫌悪施設(環境的瑕疵でもある)があるなど |

|---|---|

| 環境的瑕疵 | 近隣に騒音や振動、異臭など生活に支障をきたす施設がある場合や、 暴力団関連施設、宗教施設等があるなど |

| 物理的瑕疵 | 雨漏りやシロアリ被害、建物が傾いているなど、本来の機能を発揮できない欠陥など |

| 法律的瑕疵 | 再建築できない、自由に活用できないなど、法令上の建築制限があるなど |

このうち、人が亡くなった事故物件は心理的瑕疵と物理的瑕疵があるとされます。

人がなくなった事実は買主や借主に心理的抵抗感を抱かせますし、人が亡くなったことにより、室内が汚損していることもあるためです。

なお、瑕疵の種類については以下の記事でも詳しく解説しています。

事故物件の告知義務について国のガイドラインが定められた背景

人が亡くなった事故物件の告知義務の要・不要については、令和3年(2021年)10月に国のガイドラインが定められています。

事故物件には先述したとおり心理的瑕疵がありますが、心理的瑕疵をどれだけ感じるかは、人によって異なるためです。

簡単に言うと、人が亡くなったことを気にする人もいれば、あまり気にしない人もいる、ということです。

そのため、事故物件の告知義務については、各不動産業者の判断にゆだねられていました。

その結果、告知せずに売却し、契約後に「事故物件と知っていたら契約しなかった」といった具合に、買主と不動産業者の間でトラブルが発生することも多くありました。

そうした背景があり、事故物件の告知義務について定めた国のガイドラインが制定されたわけです。

なお事故物件の定義については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

ガイドラインの対象は居住用の住宅のみ

現状、国土交通省が制定した事故物件にガイドラインの対象となるのは、居住用の物件のみです。

そのため、事務所や店舗、ホテルといった事業用の不動産が事故物件となったとしても、ガイドラインの対象とはなりません。

事故物件で告知義務が必要なケース・不要なケース

事故物件で告知義務が必要となるケース

国のガイドラインでは告知義務が発生する事故物件として以下の3つを挙げています。

- 自殺や他殺などがあった物件

- 事件により人が亡くなった物件

- 災害により人が亡くなった物件

参照元:国土交通省(宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン)

これらのケースは、買主や借主が住み心地に強い心理的な抵抗を感じる可能性が高く、契約判断に影響を与えると判断されます。

そのため、売買や賃貸時には告知が必要です。

告知義務が不要な死因でも告知しなければならないケース

告知義務が不要とされる自然死や不慮の事故死でも、発見時の状況によっては告知が必要になるため注意が必要です。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

- 遺体が長期間放置されたケース

- 特殊清掃が必要になったケース

- 死亡の社会的影響が大きいケース

孤独死などで発見が大幅に遅れ、遺体の腐敗が進んでしまった場合や、遺体の腐敗により発生した体液や臭いを除去する専門的な清掃(特殊清掃※)が行われた場合には、買主や借主の心理的抵抗が大きいため、告知が必要です。

※特殊清掃とは

長期間放置されて遺体の腐敗が進んだことで、壁や床に染み付いた腐敗臭や血液、体液等を取り除く特別な清掃のこと。

また、死がニュースで大きく報道された事案など、世間の注目を広く集めた場合も心理的抵抗が大きくなるため、告知しなければなりません。

なお、「告知義務のせいで、事故物件の買手がみつからない」「告知義務のある事故物件を所有しているが、可能な限り早く売却したい」と考えている方は、専門の不動産買取業者への売却をお勧めします。

弊社アルバリンクも専門の買取業者であり、多数の事故物件を買い取りした実績があります。

事故物件の売却でお悩みの方は、お気軽に下記無料買取査定フォームよりお問い合わせください。

(査定を依頼しても、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

また、ご自身が所有する物件が事故物件にあたるかどうか知りたい方は、下記の記事で、事故物件の定義について詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

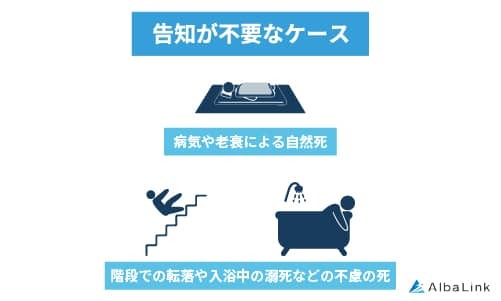

人が亡くなっている物件でも告知義務が不要なケース

人が亡くなっている物件であっても、すべてのケースで告知義務が発生するわけではありません。

国のガイドラインでは、日常生活の中で起こりうる自然死や、不慮の事故死については告知義務の対象外と定めています。

- 老衰や病気が原因の「自然死」

- 日常生活の中での「不慮の事故死」

不慮の事故とは、階段からの転落や入浴中の溺死などを指します。

不慮の事故とは、階段からの転落や入浴中の溺死などを指します。

これらの死因は、誰の身にも起こりうる一般的な事象と見なされ、住む人の心理的な負担も少ないと判断されるため、原則として告知する必要はないとされています。

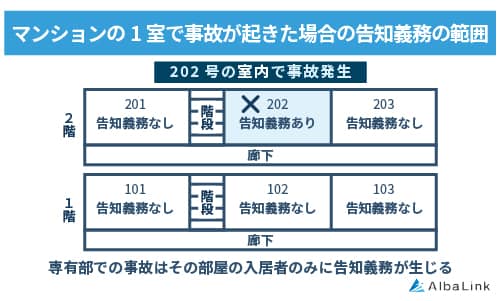

集合住宅の場合の告知義務の範囲

この記事を読んでいる方の中には、所有しているマンションなど集合住宅でで事故が起きてしまい、告知義務について知りたいという方もいるかもしれません。

そうした方にお伝えしたいのは、集合住宅で事故が起きた場合、事故が起きた場所によって告知義務の範囲が異なるということです。

マンションの1室で事故が起きた場合は、その部屋の新たな入居者に対しては告知義務が発生しますが、隣室の住人など、他の部屋の住人に対しては告知義務は生じません。

下記画像にあるように、202号室で事故が起きた場合は、202号室の入居者のみに告知すれば良いということです。

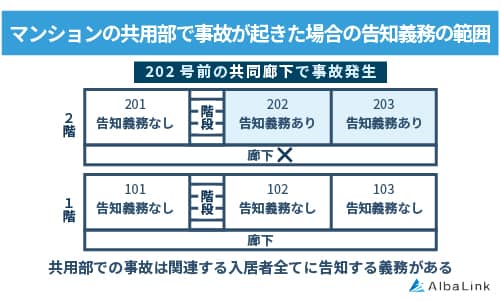

一方、廊下など共用部で事故が起きた場合は、普段その廊下を使用する全ての住人に対して告知義務が生じます。

一方、廊下など共用部で事故が起きた場合は、普段その廊下を使用する全ての住人に対して告知義務が生じます。

下の画像のように、202号室と203号室の住人が使用する廊下で事故が起きた場合、両方の部屋の住人に告知義務が発生します。

このように、共用部で事故が起きた場合は、告知義務が生じる範囲が広がりますので、「共用部で人が住んでいない場所だから告知義務はないだろう」などと早合点しないようにしましょう。

なお、マンション共有部で飛び降り自殺が発生したときに告知義務が発生するかどうかが知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

事故物件の売買は何年経っても告知義務がなくならない

結論から申し上げると、事故物件を売却する際の告知義務には時効が定められていません。

事故発生から何年経とうと告知義務が発生します。

参照元:宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン

物件の購入を検討する際、「物件で人が亡くなった」という事実は、購入を判断する重要な事実です。

長い年月が経っても事実は変わりません。

したがって、「人が亡くなったのは何年も前なので、告知しなくてもよい」と自己判断するのは禁物です。

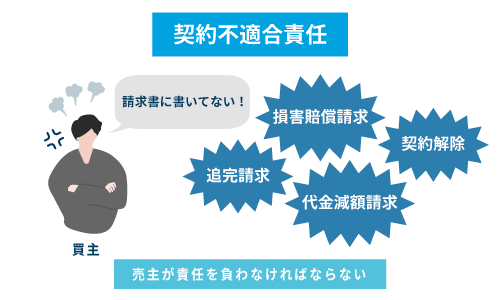

事故物件を売却する際、売主が心理的瑕疵に関する告知しないと、売買契約成立後に瑕疵が発覚した場合、契約不適合責任を問われ、買主に訴訟を起こされるケースもあります。

また、前章で述べたように、事故物件かどうかを気にする買主や借主はとても多いため、告知すると長期間物件が売却できない恐れもあります。

したがって、「告知義務があるため、物件の買い手が見つからない」とお困りの場合は、専門の不動産買取業者へ売却するのがおすすめです。

弊社AlbaLinkは事故物件の買取実績が多い買取業者であり、告知義務を抱えた不動産の無料相談・無料査定を随時行っております。

強引な勧誘などは一切ありませんので、お気軽にご相談ください

専門の不動産買取業者に売却するメリットについては、「事故物件を専門の買取業者に売却する3つのメリット」で解説していますので、ご確認ください。

なお、事故物件の告知義務の範囲と注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

事故物件の告知義務で伝えるべき内容

事故物件の売買は重要事項説明書などの契約書類の「その他重要な事項」に、告知すべき内容を記載する必要があります。

具体的に告知する内容は、以下の通りです。

| 記入例 | |

|---|---|

| 亡くなった場所 | 寝室・居間・キッチンなど |

| 亡くなった時期 | 年月日を記載 |

| 亡くなった方の属性 | 住人・住人以外の方など |

| 死因と状況 | 自然死・病死・老衰・事故死など |

| 死亡後の対応 | 特殊清掃・リフォームの有無など |

上記を網羅した書き方の例は、以下のようになります。

遺体の発見が遅れたため、特殊清掃及びリフォームを実施済み。

メディアで大々的に報道されたなど、社会的影響の大きい事案はその旨も記載が必要です。

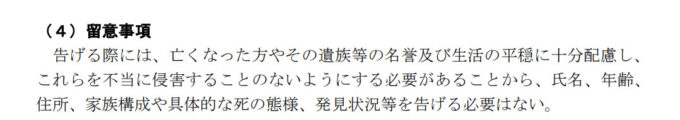

ただし、事件の詳細を伝えるべきではありますが、故人・遺族へのプライバシーについては十分な配慮が欠かせません。

無断で個人情報を開示すると、遺族が嫌がらせを受けたり、売主が訴えられたりするリスクが生じるからです。

実際に国土交通省のガイドラインでも、事案の告知を勧める一方で必要以上の調査・開示はしないよう注意書きがなされています。

そのため、事故物件で事案の内容を告げるときは、買主・遺族の両方の気持ちに配慮した告知に努める必要があります。

「告知事項があること」は募集広告を出す時点で明記する

事故物件を売却・賃貸する場合、告知事項があることは募集広告を出す時点で明記しましょう。

告知事項を明記していない広告を見て購入希望者が現れたとしても、瑕疵の内容を伝えれば、結局購入してもらえない恐れがあります。

そのため、初めから告知し、告知事項を了承したうえで購入・借用を検討している方に時間を割けるようにしましょう。

例えば、SUUMOに物件情報を掲載するときは、以下のように「告知事項あり」と明記します。

引用元:スーモ「告知事項ありの物件情報」

ただし、事故物件は買主・借主希望者が現れにくいのが現実です。

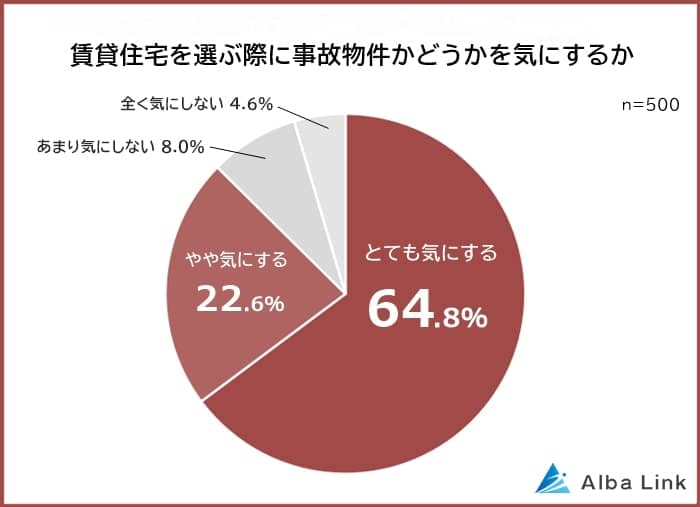

実際に、弊社が独自に行った「事故物件かどうかを気にする人」のアンケート調査では、87.4%の人が「気にする」と答えています。

事故物件を「とても気にする」「やや気にする」と答えた人が合わせて87.4%。

上記は賃貸物件に関するアンケートですが、売買物件の場合でも同様の結果が予想されます。

しかも売買物件の場合、瑕疵の原因となった「人の死」から何年経過しても告知義務がなくならないため、一般の買手に売却するのは非常に困難でしょう。

ですから「事故物件を売却したいが、買い手が見つからない」とお困りの方は、専門の不動産買取業者へ売却するをお勧めします。

「事故物件を売却したいなら専門の買取業者への依頼が最適な理由」で詳しくお伝えしますが、専門の買取業者であれば、事故物件でも現状のままで問題なく買い取ることができるためです。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者として、事故物件の買取を積極的に行っておりますので、事故物件を売却できずお困りの場合は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

不動産の「告知事項あり」の意味については、以下の記事で詳しく解説しています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

事故物件の告知義務を怠ると損害賠償を請求される

ここまで告知義務についてお伝えしてきましたが、「告知義務があるから所有している事故物件が売れない」と思っている方もいるでしょう。

たしかにそういう側面は否定できませんが、だからといって告知義務を果たさず売却するのは絶対NGです。

告知義務違反となり、損害賠償請求や契約不適合責任を問われる恐れがあるためです。

契約不適合責任とは、物件売却後に売買契約書に記載が無い瑕疵が発見された場合、売主(貸主)が買主(借主)に対して負う責任のことです。

契約不適合責任に問われると、売主(貸主)は買主(借主)から損害賠償請求や契約解除を求められる恐れがあります。

また、告知したとしても、以下の例のように事故の正確な内容を伝えず、のちにそのことが買主に発覚した場合も、損害賠償請求などをされるリスクがあります。

(事故の内容)

夏場に孤独死が起き、遺体発見までに3ヶ月かかった物件

(告知した内容)

孤独死が起きた物件

上記の場合、夏場であるため遺体は腐敗していた可能性が高く、買主が「その事実を知っていたら購入しなかった」可能性が十分あるためです。何より、買主としては「事実を矮小化(小さく見せること)して伝えられ、騙された」という思いを強く持つでしょう。

ですから、売却後にトラブルにならないためにも、隠すことなく事故の事実は全て伝えるようにしましょう。

もし、「正直に告知義務を果たしているけれど、それにより買い手がつかない」ということであれば、どうぞ弊社Albalinkにご相談ください。

弊社にご依頼いただけば、契約不適合責任なしで、告知義務がある事故物件でも問題なく買い取れます(記事内の「事故物件を売却したいなら専門の買取業者への依頼が最適な理由」参照)。

本当に買い取ってくれるのか確認するだけでも構いませんので、ぜひ下記無料買取査定フォームよりお気軽にお問い合わせください。

なお、契約不適合責任についてより詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

自殺があった住宅を告知なく売却したケース

居住を目的としたマンションで自殺があった事実を告知せず、事件から6年経過した物件を売却した事案です。

買主は売買契約後に「6年前に購入したマンションのベランダで首吊り自殺があった」という事実を知り、当該事件は瑕疵であるとして、売主に対し契約解除・違約金を請求しました。

上記の判例では、以下2点が考慮され、損害賠償請求が認められました。

- 首吊り自殺の事実を知っていれば、通常購入するとは考えられない

- 事件後6年以上の経過は長期ではない

参照元:横浜地裁H1.9.7

他殺疑惑があったマンションを告知なく売却したケース

8年9ヶ月前に他殺疑惑の死亡事件があったマンションを、事件について告知せず売却した事案です。

売主は、本件売買の約3年前に事件の内容を知った上で前所有者より1,120万円で購入していました。

本件売買の後に、買主は本件事件の存在を知り、売主に対して契約解除等を申し入れたことで裁判に至りました。

上記の判例では、上記の判例では、以下2点が考慮され、契約解除と違約金請求が認められています。

- 本物件の価格形成において重要となる事実を買主は伝えなかった

- 買主が本件マンション管理会社等への問い合わせでも本件事件を把握できなかった

参照元:大阪地裁H21.11.26

約50年前に殺人事件があった更地を告知なく居住用に売却したケース

約50年前に凄惨な殺人事件が発生し、その後更地化され放置されていた土地を告知なく居住用に売却した事案です。

事件後、地元では長年「不吉な土地」とされ、人が寄り付かない状態でした。

一般の買主が土地を居住用に購入した後に事実を知り、売主と仲介業者に対し、瑕疵の説明義務違反で損害賠償を請求したものです。

判決では以下の点が考慮され、売主に対して売買代金の返還を、仲介業者に対して仲介手数料の返還を認めています。

- 農山村地帯において40数年間地元住民の記憶に残るような事件は、そこに居住し近隣住民と交流する買主にとっては、生活に支障が生じるほどの明らかな瑕疵に該当する

参照元:不動産適正取引推進機構「続・心理的瑕疵に関する裁判例について【事例A17】」

なお、事故物件を建て替えたり、解体して更地にしたりしても、告知義務はなくなりません。

以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご参照ください。

告知義務は告知事項を不動産業者に伝えることで果たせる

告知義務を果たすために売主が具体的にやらなくてはいけないことは、不動産業者へ告知事項を伝えることです。

伝えられた告知事項をもとに不動産業者が重要事項説明書を作成し、不動産売買契約時に売主に告知事項を伝えます。

ですから、とにかく自分が把握している物件の瑕疵については全て不動産業者に伝えましょう。

不動産業者にはどこまで調査義務がある?

事故物件である事実を伝えなくても「不動産業者は不動産のプロなんだから調べればわかるだろう」などと考えてはいけません。

たしかに告知義務において、不動産業者は調査義務を負っています。

しかし、不動産業者の調査義務は「売主に告知義務について確認する」ことで果たされたとされるため、不動産業者が自発的に告知事項について調べてくれる可能性は極めて低いからです。

重要事項説明書を作成し、実際に買主に告知するのは不動産業者であっても、告知義務を果たすのは事故物件の所有者である自分自身なのだという認識でいましょう。

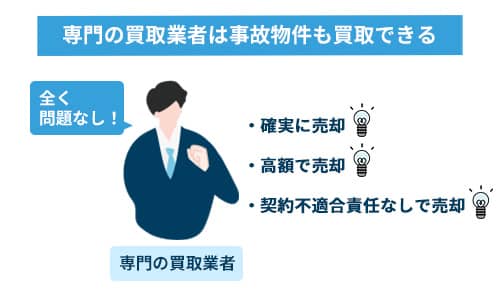

「告知義務あり」でも専門の買取業者なら買取可能

告知義務のある事故物件を売却するのなら、事故物件の買取に強い専門の不動産買取業者に売却することをお勧めします。

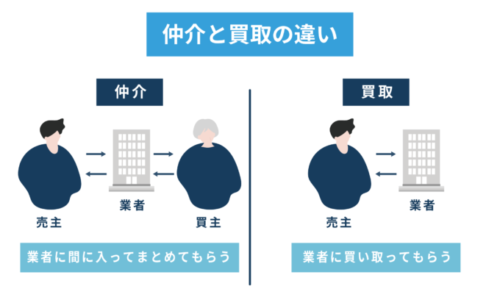

そもそも、不動産の売却には仲介と買取の2種類があります。

仲介は一般の売主と買主を仲介業者が結びつけ(仲介して)不動産を売却する方法です。

仲介業者は売買契約を成立させる報酬として依頼主(売主や買主)から仲介手数料を得ています。

一方買取は買取業者が売主から直接物件を買い取る方法です。

買取業者は買い取った物件にリフォームなどを施し、再販・運用することで利益を得ています。

仲介における買主は一般の方が大半です。

そのため、告知義務ありの事故物件は買主に敬遠されがちの傾向があり、買手が付きにくいのが現状です。

一方、買取業者は事故物件であっても活用・再販する手段があります。

そのため、事故物件であっても問題なく買い取りが可能です。

特に専門の買取業者は事故物件を再販・運用する術に長けているため、告知義務のある事故物件を確実に売却したい場合は、専門の買取業者に依頼しましょう。

この章では、事故物件を買取業者へ売却する以下メリットを3つ、より具体的にご紹介します。

なお、弊社Albalinkも訳あり物件専門の買取業者として、告知義務のある事故物件の買取を積極的に行っております(弊社の買取実績は「事故物件を買取した弊社の事例」で解説しています)。

「告知事項があるせいで家を売却できずにいる」とお困りの方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提でなく、とりあえず買取価格が知りたいという方も大歓迎です)。

また、仲介と買取の違いについては以下の記事で分かりやすく解説していますので、参考にしてください。

事故物件を専門の買取業者に売却する3つのメリット

専門の買取業者に売却を依頼すれば、事故物件を確実に買い取ってもらえるだけでなく他にも様々なメリットがあります。

平均1ヶ月程度で売却できる

仲介で売却する場合、買い手を探す必要があるため、売却完了までに3ヶ月~半年かかります。

買い手が見つからなければ、永遠に売れ残る恐れもあります。

一方、専門の買取業者に依頼すれば、買手を探す必要がないため、買取業者が利益を見込めると判断し、依頼者が買取額に納得すれば平均1ヶ月程度で売買が完了します。

場合によっては1週間程度で売却が完了することもあります。

事故物件をなるべく早く手放したい方は、買取での売却をお勧めします。

特殊清掃をせずに売却できる

孤独死などが起きた事故物件を仲介で売却する場合、売主が費用負担をして、特殊清掃をしなくてはいけないことが多くあります。

人が亡くなった痕跡のある物件を買いたいと思う人は少ないためです。

特殊清掃費用は清掃範囲にもよりますが、最低でも5万円~10万円かかります。

しかし、専門の買取業者に依頼すれば、特殊清掃を行うことなく、売却できます。

専門の買取業者は、買取後のリフォームの一環として、特殊清掃も行うためです。

こうした「買取後に行う作業の費用」が差し引かれるため、買取価格は仲介での売却価格より安くなります。

しかし、そもそも事故物件は仲介では売れにくいため、多少安くなっても確実に売却できる買取のメリットは大きいといえます。

なお、特殊清掃の費用や依頼方法については以下の記事を参考にしてください。

契約不適合責任を免責してもらえる

専門の買取業者に依頼すれば契約不適合責任なしで事故物件を売却できます。

前述したように、契約不適合責任が課されると、売却後に物件の不具合を指摘され、修繕が必要になったり、損害賠償請求をされる恐れがあります。

とくに、事故物件は買い手もセンシティブになっているため、売却後にささいな不具合であっても指摘してくる可能性があります。

専門の買取業者に売却すれば、契約不適合責任が課されないため、そのような売却後の「面倒ごと」や「責任」から完全に開放されます。

事故物件を買取した弊社の事例

ここまで事故物件の賃貸・売買取引における告知義務についてお伝えしてきました。

この章では、弊社Albalinkを例にとり、実際の事故物件の買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような事故物件を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように「孤独死」「自殺」「溺死」などさまざまな事故物件を全国から買い取っています。

上記の買取金額を見ていただけばわかる通り、弊社は事故物件であっても物件全体の価値を適切に評価し、適正価格で買い取っています。

買取業者の中にはタダ同然の買取価格しかつけない業者も存在しますが、 弊社では事故物件のバイアスを取り除いた最大限の不動産評価を心がけております。

実際に、事故物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「思った以上の高値で買い取ってもらえた」など感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

そのため、事故物件というデリケートな対応が求められる物件も、売主様のプライバシーを守りながら、速やかに高値で買い取らせていただきます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)なら、事故物件を短期間で現金化できるだけでなく、特殊清掃せずそのままの状態で、契約不適合責任も免除で買取が可能です。

売却後まで物件の責任やリスクを負いたくない方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしても、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

まとめ

事故物件を売却・賃貸する際は、告知事項を必ず事前に買主・借主へ伝えなくてはなりません。

告知義務を怠れば、買主・借主から多額の損害賠償金を請求されてしまいます。

賃貸物件であれば、告知義務は原則3年です。しかし借主などから問い合わせがあった場合は、3年が経過していても正直に事故があったことを伝えなくてはいけません。

また、ニュースで大々的に取り上げられる事件が起きた場合など、瑕疵の内容によっては3年を超えても告知義務を負います。

一方、事故物件を売却する場合は、事故が起きてから何年経っていても、告知義務が残り続けます。

そのため、事故物件が売れずにお困りの方は、専門の買取業者に買取を依頼しましょう。

専門の買取業者であれば、告知事項のある事故物件でもそのままの状態でスピーディーに買い取ってくれるからです。

なお、弊社アルバリンクも、訳アリ物件専門の買取業者として、事故物件の買取りを積極的に行っております。

実際、事故物件をはじめ、訳アリ物件を専門に買い取る業者として、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。

弊社は「全国対応」ですので、「告知事項が原因で事故物件が売れずに困っている」という場合は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら