再建築不可物件とは建て替えできない物件のこと

再建築不可物件とは、文字通りに建て替えができない物件のことで、再建築以外にも増築や改築もできない不動産となります。

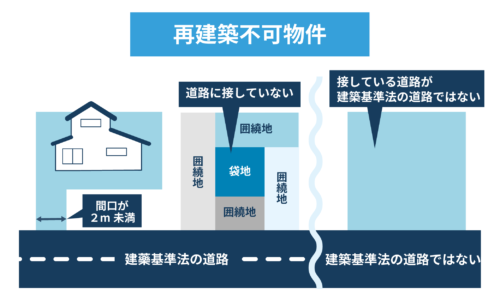

再建築不可物件となる主な条件は、以下のとおりです。

・敷地が幅員4m未満の道路や私道のみに面している

・敷地が建築基準法の道路に面していない(袋地になっている)

・敷地が接している道路が建築基準法上の道路ではない

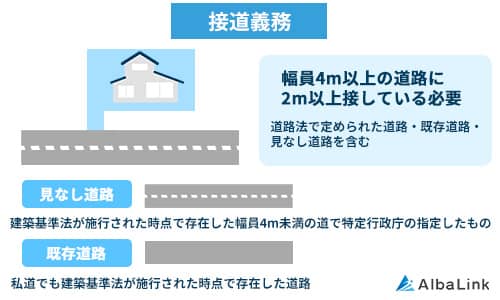

はじめに、建物を建築する敷地は、建築基準法上の幅員4mの道路に2m以上の間口を取ることが求められ、これを接道義務と言います。

はじめに、建物を建築する敷地は、建築基準法上の幅員4mの道路に2m以上の間口を取ることが求められ、これを接道義務と言います。 つまり、敷地が接道義務を満たしていない場合に再建築不可物件となってしまいます。

つまり、敷地が接道義務を満たしていない場合に再建築不可物件となってしまいます。

再建築不可物件が存在する理由は、1950年(昭和25年)に制定された建築基準法と1968年に制定された都市計画法が大きく影響しています。

1950年(昭和25年)に制定された建築に関する法律。

建築物の敷地・構造・設備・用途に関する基準を定めており、国民の生命や財産の保護等を目的としている。

参照元:建築基準法【e-gov法令検索】

1950年より前に建てられた建物や、その地域が都市計画区域に指定される前に建てられた建物がある場合に、接道義務の条件を満たせない建物や道路が存在します。

そのため、国内には多くの再建築不可物件があります。

総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査」によると、全国の住宅における再建築不可物件の数は、全体の6.7%とされています。

例えば、東京の下町は古くからの住宅街で人口が密集するエリアです。

道路幅が狭い路地沿いに多くの住宅が多数存在するため、再建築不可と思われる物件が多く見受けられます。

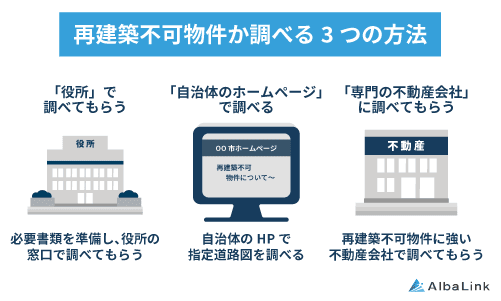

なお、敷地が再建築不可物件であるかは、以下の方法で調査できます。

・自治体のホームページで調べる

・専門の不動産会社に調べてもらう

上記3つの方法のなかで、最も簡単且つ負担なく調査できる方法は、再建築不可物件を専門で扱う不動産会社で調査してもらうことです。

再建築不可物件に強い不動産業者に調べてもらえば、該当するか否かや再建築可能とする具体的な対策などをアドバイスしてもらえるでしょう。

なお、弊社アルバリンクも再建築不可物件を専門で扱う不動産会社で、お客様からのご依頼を頂戴できれば調査業務を行わせていただいています。

再建築不可物件となる条件や調べ方についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

再建築不可物件は基本的には増築できない

再建築不可物件は、基本的には増築できません。

建物の床面積を増やすこと。

増築を行うことで室内空間を増やすことができる。

なぜなら再建築不可物件では、建築確認申請が必要な工事を行なえないからです。

なぜなら再建築不可物件では、建築確認申請が必要な工事を行なえないからです。

増築は、建築確認申請が必要な工事に該当してしまいます。

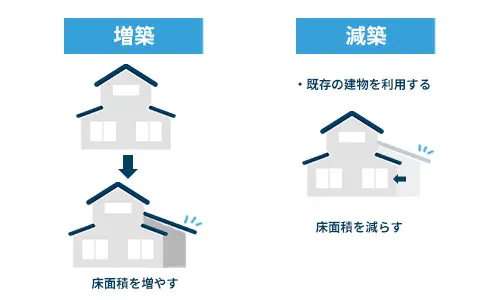

建築確認に必要な書類を揃えて、自治体に等に提出すること。

審査を経て確認済証が公布されると、工事の着工ができる。

再建築不可物件は、固定資産税が安く設定されるメリットがある一方で、物件の建て替えや増築等ができず、既存建物を使い続けるしかないことがデメリットとなります。

再建築不可物件は、固定資産税が安く設定されるメリットがある一方で、物件の建て替えや増築等ができず、既存建物を使い続けるしかないことがデメリットとなります。

また、解体して更地にしても固定資産税が上がるリスクや、仮に空き家で放置すると特定空き家に指定されるリスクがあるなど、活用が難しく所有自体にリスクが多い不動産であることは明らかです。

建築確認申請が不要なリフォームはできる

再建築不可物件でも、建築確認申請が不要なリフォーム工事はできます。

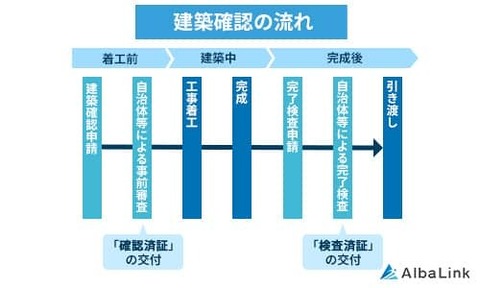

建築確認申請が必要な工事とは、主要構造部分を1/2以上修繕する場合となります。 例えば、水回りの交換工事、フローリングやクロスの張替え工事などは、主要構造部の修繕ではなく既存不動産を活かした工事となるため、建築確認申請は不要です。

例えば、水回りの交換工事、フローリングやクロスの張替え工事などは、主要構造部の修繕ではなく既存不動産を活かした工事となるため、建築確認申請は不要です。

仮に、築50年の木造一戸建てが再建築不可物件であった場合、解体して再建築、既存住宅の増床等はできませんが、内装や外装をリフォームして新築同様の設備機器や仕様に変更できます。

つまり、建て替えや増築に当てはまらない比較的軽微な工事であれば、再建築不可物件でも問題なく行えるということです。

建築確認申請が不要なリフォームについてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

2025年4月以降は再建築不可物件の増築・リフォームが難しくなる

建築基準法の改正に伴い、2025年4月以降は木造住宅の大規模リフォームに際して建築確認の申請が必要となりました。

再建築不可物件はそもそも住宅の建築が認められていない土地なので、リフォームをしたいと考えても建築確認申請が下りることはありません。

したがって、2025年4月以降、再建築不可物件で大規模なリフォームをおこないたいのなら、次の章で解説するような方法を駆使して接道義務を満たすようにする必要があります。

参照元:国土交通省|2025年4月(予定)から4号特例が変わります

カンタン1分査定

再建築不可物件を増築する3つの方法

本章では、再建築不可物件を増築する3つの方法を解説します。

基本的には、再建築不可物件の一番の要因となる接道義務を満たすための方法です。

なお、これらの方法は工事費用が高い、もしくは実現の難易度が高いことがデメリットと言えます。

なお、再建築不可物件を建築可能にする方法についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

セットバックする

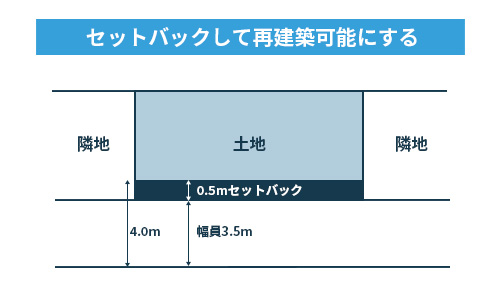

接道義務を果たすために、セットバックして再建築可能とする方法があります。

接道義務を果たすように建物側に敷地を下げること。

セットバックで提供した土地は、自治体に申請を行うことで固定資産税等がかからなくなる。

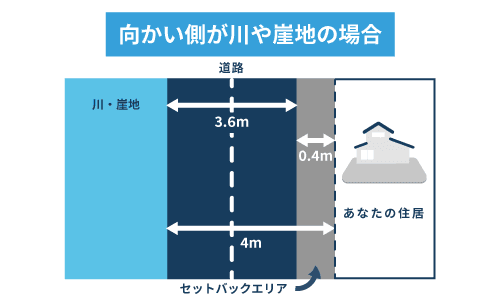

上記図のように幅員3.5mの土地に面する場合、0.5m建物側にセットバックすることで幅員4mを満たし接道義務を果たせます。

上記図のように幅員3.5mの土地に面する場合、0.5m建物側にセットバックすることで幅員4mを満たし接道義務を果たせます。

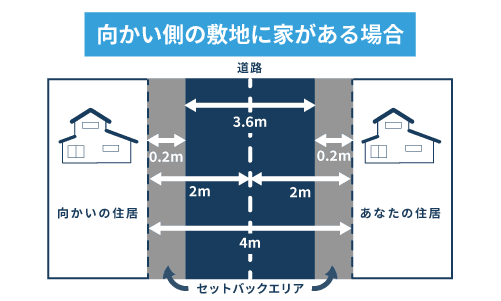

また、セットバックで道路の向かい側に建物がある場合、道路を挟んだ両方の建物にセットバックの義務があるため、道路中心線から2mのところまで敷地を下げることでセットバックが完了します。 さらに、道路の向かい側が河川や崖などの場合には、向かい側の道路のスペースの変更が難しいので、道路の幅が全体で4mとなるようにセットバックしなければなりません。

さらに、道路の向かい側が河川や崖などの場合には、向かい側の道路のスペースの変更が難しいので、道路の幅が全体で4mとなるようにセットバックしなければなりません。 このように、セットバックを行い再建築可能とすることで、増築工事が可能となります。

このように、セットバックを行い再建築可能とすることで、増築工事が可能となります。

なお、工事費用はセットバックを行う敷地の広さなどにより変わりますが、概ね100万円~200万円程度かかると思っておいて良いでしょう。

主な内訳は、土地測量費、文筆登記費用、道路整備費用、工作物の解体や処分費です。

これらについてくわしくは、セットバックの費用や流れなどについて解説している以下の記事を参考にしてください。

隣接している土地を購入する

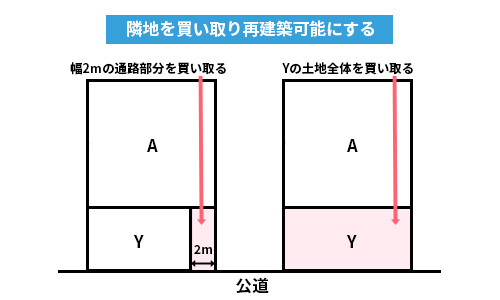

接道義務を果たすために、隣接している土地を購入して再建築可能にする方法があります。

例えば、隣接地の一部を買取って間口2m以上を確保する、もしくは隣地の土地全体を買取り接道義務を満たす方法です。

再建築不可物件は、狭小地や変形地であるケースが多いため、隣地の土地全体を買取ることで再建築可能となるメリットの他にも、敷地面積が広がり使いやすい土地となることで資産価値上昇の可能性もあります。

一方で、これらは隣地所有者との買取交渉、もしくは隣地所有者が土地を売却するタイミングで取得する必要があるため、思惑通りに進まない可能性が高いことがデメリットです。

なお、隣地所有者との買取交渉は個人では難しいので、不動産業者を介して行うようにします。

建築基準法43条2項道路(但し書き道路)の申請をする

接道義務を果たすために、建築基準法43条2項道路(但し書き道路)の申請で再建築可能にする方法があります。

特定行政庁が建築審査会を得て住宅建築を許可した土地の一部を道路として利用すること。

例えば、以下のイラストの場合、隣地の空地の一部を道路として利用することで接道義務を満たせる。

43条2項道路(但し書き道路)が認められれば、敷地が建築基準法上の道路に直接面していなくても再建築可能となり、増築や改築などができるようになります。

なお、43条2項道路(但し書き道路)は、主に下記条件が揃うことで認められる可能性が高まります。

・敷地周辺に広い空き地があること

・建築する建物は2階以下の居住専用の住宅であること

・通路部分の所有者全員から、通路としての使用許可が取れていること

ただし、上記条件が全て揃えば、43条2項道路(但し書き道路)が必ず認められるわけではありません。

よって、隣地に広い空き地があるなど、43条2項道路(但し書き道路)が認められる可能性がある場合には、はじめに土地を管轄している特定行政庁などに事前相談に行くのが良いでしょう。

再建築不可物件を増築する時の5つの注意点

本章では、再建築不可物件を増築する時の5つの注意点をご紹介します。

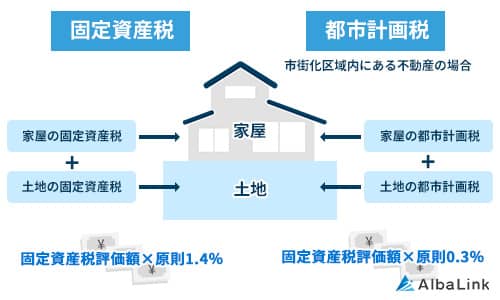

固定資産税が増加する

毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される税金。

固定資産税は、「課税標準×1.4%(標準税率)」で算出される。

固定資産税同様に毎年課税される税金。

都市計画税は、不動産が都市計画区域に所在するときに課税され、「課税標準×0.3%(制限税率)」で算出される。

その理由は、建物の面積が増えることによる税額増加の他に、再建築可能物件としての固定資産税等の評価に変わるからです。

再建築不可物件の固定資産税評価額は低く抑えられているため、他の同立地同規模の建物に比べると固定資産税等が安くなっています。

しかし、再建築可能となると固定資産税等も他の不動産同様に課税されるため、固定資産税等の負担額が増加してしまうということです。

よって、接道義務を満たし再建築可能物件として増築すると、月々のランニングコスト増加につながるので注意しましょう。

なお、再建築不可物件の固定資産税についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

建築基準法を守る

なぜなら、建築基準法が守られていない住宅は、違法建築物となってしまうからです。

また、売却時に買主の住宅ローンが通らないことや流通性が乏しい不動産となり、資産価値下落を招きやすくもなるでしょう。

よって、増築時は建築基準法に遵守した建物にする必要があります。

参照:再建築不可物件について

必要に応じて耐震補強工事をおこなう

なぜなら、昨今大きな地震が国内各地で起きているなかで、耐震性に問題があれば居住者の命に関わる事態になるおそれがあるからです。

また、そもそも増築自体が耐震性を下げてしまう可能性もあります。

再建築不可物件は、築年数が古い建物が多く、柱や梁などの経年劣化が起きやすい状況です。

さらに、現行の耐震性能を満たしていない可能性が高いため、震度6強などの地震に耐えれる設計となっていないケースが多いでしょう。

他にも、既存の古い建物に新たな建物を増築することで耐震性に差が生まれるなど、建物自体のバランスが悪くなり、倒壊のリスクが増加するおそれもあります。

よって、増築する場合には既存建物との耐震性のバランスを取りながら、設計や建築を行うことが重要です。

くわえて、必要に応じて耐震補強工事をおこなうと、より強固な住まいへと作り替えることができ、安心して暮らせるようになります。

増築登記を行う

建物を増築したときに行う登記のことで、手続き自体は義務化されている。

増築登記を行わないと、下記のようなリスクが生じます。

・将来的に売却や相続がスムーズに進まない

・災害時などの保険が下りにくくなる

登記されている建物の情報と実際の建物に違いがないように、増築後は登記を必ず行うようにしましょう。

自治体の条例を守る

条例とは自治体独自の決まりごとになりますが、自治体によっては建物の外観等について細かく取り決めがされているからです。

例えば、外壁に使用できる色や建物の高さ制限などがあります。

実際、観光地として有名な鎌倉市では街並みの景観を守るために、独自の条例が設けられています。

増築時は、建築基準法だけでなく自治体の条例も遵守できるように、自治体の担当者やリフォーム業者の担当者に相談するようにしましょう。

増築をするべきでない再建築不可物件の2つの特徴

本章では、増築をするべきではない再建築不可物件の2つの特徴について解説します。

増築の費用が高額になる

工事費用が高額になる場合は、増築を行うべきではないでしょう。

その理由は、無理に増築を行うよりも将来的に建て直しをしたほうが、維持費や修繕費用の負担減や耐震性の高い住宅に居住できることで、高い安心感や安全性を得られるからです。

増築費用が高額になるのは、以下のようなケースが考えられます。

・地盤が弱く、地盤改良工事を行ったとき

つまり、増築の本体工事以外に大掛かりな工事が必要なときです。

よって、増築工事以外に工事が必要な場合で多額の工事費用がかかる場合には、増築工事を行うべきではありません。

立地が悪い

なぜなら、立地が悪い不動産は市場での流通性が乏しいなど人気がなく、将来的に売却が難しい不動産であるからです。

つまり、短期的な売却と資産価値向上を狙って増築を行ったとしても、思い通りにはならないケースが多いでしょう。

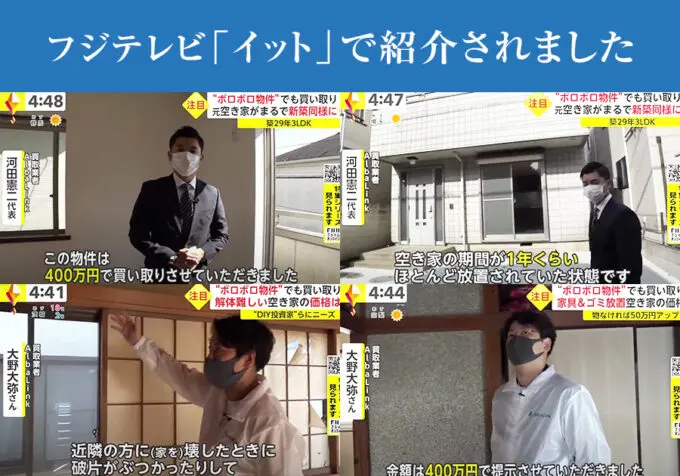

実際弊社が行った「【家を購入する際に優先したことと妥協したこと】経験者493人アンケート」によると、検討者の6割以上は立地を優先して家探しを行っています。

つまり、立地が悪い再建築不可物件は増築や改築などを行うことなく、早めに手放してしまうことが最もリスクがない方法と言えます。

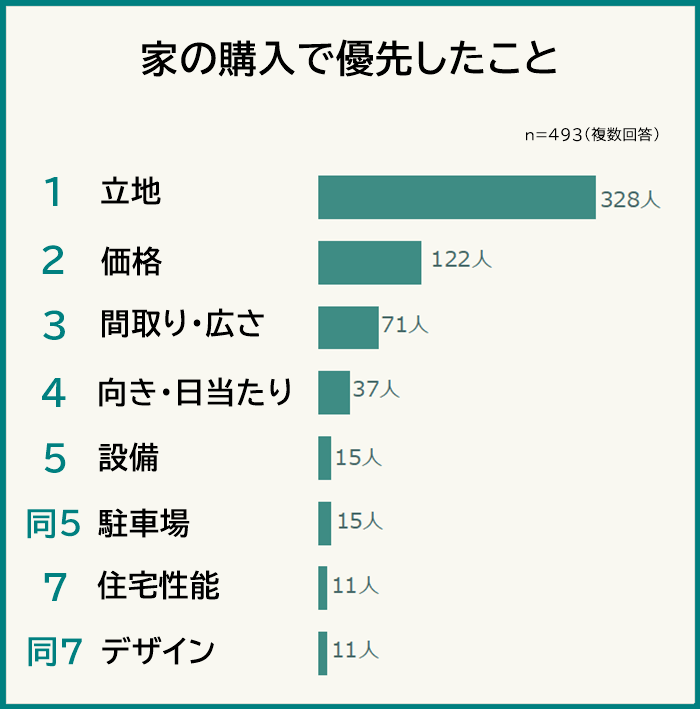

また、再建築不可物件の多くは築年数が古い傾向にあります。

しかし築年数が古い家を売りたいと考えても、そう簡単に買主は見つかりません。

弊社がおこなったアンケート調査からもわかるように、多くの方が築20年以内の物件を求めているからです。

したがって立地だけでなく築年数の古い再建築不可物件を手放したいのなら、次の章で解説するように専門の買取業者に相談することをおすすめします。

再建築不可物件は増築せずに売却がおすすめ

再建築不可物件の増築が状況的に難しい、もしくは居住予定や活用予定がなければ、売却がおすすめです。

そもそも再建築不可物件は、築年数が古く人気がないことや活用しても成功するとは限らないので、迅速に手放してしまうほうが良いでしょう。

なお、再建築不可物件の売却方法についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

再建築不可物件は買取業者に売却

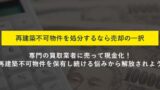

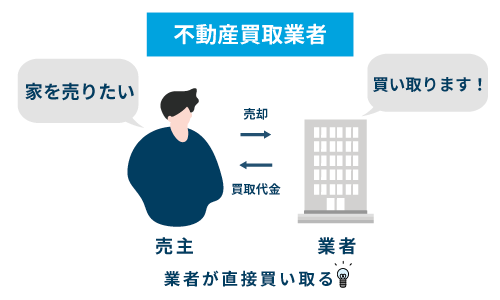

再建築不可物件は、買取業者への売却がおすすめです。

不動産業者が買主となり売買契約を進めていく方法。

最短1週間程度での引き渡し及び現金化が可能となる。

買取は買主探しが不要で、買取業者さえ決まれば買契約を迅速に行えるからです。

買取は買主探しが不要で、買取業者さえ決まれば買契約を迅速に行えるからです。

これにより、再建築不可物件が売れない不安がなく、確実且つ迅速な現金化ができます。

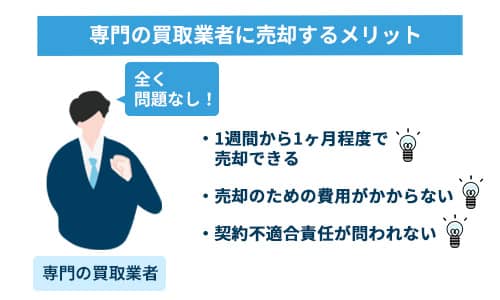

他にも売却のための費用がかからないことや、契約不適合責任を問われずに引き渡し後にも安心感があることもメリットです。

買主が売買契約前に思ったような不動産でない場合に、売主に異議申し立てができる権利。

再建築不可物件は、市場での流通性が乏しく人気がないため、確実に売却できる買取を選ぶのが良いでしょう。

再建築不可物件は、市場での流通性が乏しく人気がないため、確実に売却できる買取を選ぶのが良いでしょう。

なお、再建築不可物件を専門の買取業者に売却する方法についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

再建築不可物件の売却はアルバリンクがおすすめ

再建築不可物件の売却は、買取業者のなかでも株式会社アルバリンクがおすすめです。

その理由は、弊社アルバリンクの買取では、他社よりも高く買い取れる可能性があるからになります。

一般的な買取では相場より相当な範囲で安価となるものの、弊社では買取した再建築不可物件を流通しやすい不動産に商品化するノウハウや、投資家などへの独自販路の確立をしているためです。

また、各専門家との連携により多くの再建築不可物件を迅速に商品化できるため、買取を積極的に行っていることも高く買い取れる理由となります。

弊社アルバリンクは、他社で断られるような再建築不可物件を多数買い取ってきました。

下記事例は、弊社が実際買取した千葉県富津市の再建築不可物件です。

この物件は、前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。

また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。

このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。

まずは、弊社アルバリンクの無料査定をご利用ください。

>>【再建築不可物件でも高額売却】無料で買取査定を依頼をする

まとめ

本記事では、再建築不可物件を増築するための方法や注意点等について解説してきました。

原則、再建築不可物件は接道義務を満たすセットバックなどの工事を行うことで、増築などができる建物となります。

また、増築可能となれば一般に流通しやすい不動産となり、資産性の向上や売却がしやすい不動産となるメリットがあります。

一方で、増築には手間や費用が掛かるなど、実現には総じて難易度が高いというデメリットがあります。

よって、再建築不可物件は対策を行うことで増築自体はできるものの、費用面や制度自体の難易度により実現性できる可能性が低いため、早めに手放してしまうことがおすすめです。

再建築不可物件の売却は、訳あり不動産を専門で扱う買取業者に依頼することで迅速に行え、株式会社アルバリンクに依頼することで他社よりも高く買い取れる可能性があります。

通常の買取では相場より相当な範囲で安価となってしまいますが、弊社アルバリンクでは買取した不動産を商品化する高いノウハウや、投資家などへの独自販路を確立しているからです。

実際、再建築不可物件などを訳あり不動産を高く買い取る不動産業者として、フジテレビ「イット」など多くのメディアで弊社が紹介されています。 まずは、弊社アルバリンクの無料買取査定をご利用ください。

まずは、弊社アルバリンクの無料買取査定をご利用ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら