持分移転登記とは?

共有持分移転登記とは、不動産の「共有持分の名義」を変更する手続きです。

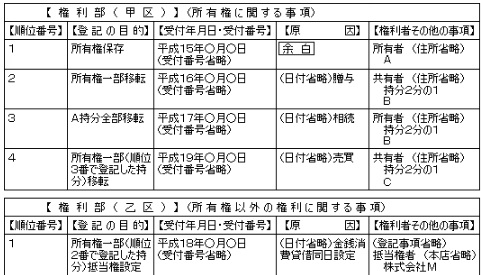

不動産が共有となっている場合、登記簿にはそれぞれの共有者の名前や持分割合が記載されています。

共有持分が売買されたり相続されたりすると、共有持分権者が変更されるので、名義も書き換えなければなりません。

そのための手続きが「共有持分移転登記」となります。

共有持分移転登記しなければならないのは、以下のような場合です。

なお、以下の記事でも持分移転登記について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

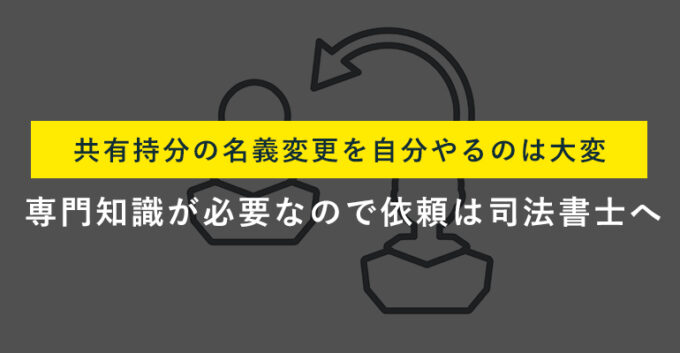

共有持分移転登記にかかる税金・費用は10~30万円

一般的な宅地物件の共有持分を売買し、司法書士に依頼した場合は、10万〜30万円程度が目安となります。

なお、以下の記事でも共有持分を所有・取得・譲渡した場合に発生する税金について解説しているので、併せて参考にしてください。

登録免許税

不動産の登記をすると「登録免許税」がかかります。

登録免許税とは、登記にかかる手数料のような税金です。

登記申請の際に法務局へ支払います。

税額は物件の「固定資産税評価額」に定められた税率をかけ算して求めます。

税率は基本的に1000分の20(2%)となっていますが、土地売買の場合には一定期間「軽減税率」が適用されます。

また相続のケースでも税率が抑えられています。

| 持分移転の原因 | 不動産の種類 | 税率 |

|---|---|---|

| 売買 | 土地 | 平成31年4月1日から令和8年3月31日までは1000分の15(軽減税率) |

| 建物 | 1000分の20 | |

| 相続人による相続 | 土地及び建物 | 1000分の4 |

| 遺贈 | 土地及び建物 | 1000分の20 |

| 贈与 | 土地及び建物 | 1000分の20 |

| 財産分与(離婚) | 土地及び建物 | 1000分の20 |

登録免許税の計算例

①1000万円の土地、1500万円の建物の2分の1持分を売買する場合

1000万円×2分の1×0.015=7万5000円

1500万円××2分の1×0.02=15万円

合計で22万5000円の登録免許税が発生します。

② 3000万円の土地建物の3分の1持分を子どもが相続する場合

3000万円×3分の1×0.004=4万円

登録免許税は4万円となります。

③ 3000万円の土地建物の3分の1持分を贈与する場合

3000万円×3分の1×0.02=20万円

登録免許税は20万円となります。

不動産取得税

売買や贈与で不動産を取得した際に課される税金です。

取得した翌年ごろに都道府県から納税通知書が届きます。

相続や離婚時の財産分与では課税されません。

不動産取得税の税率は原則として固定資産税評価額の4%ですが、宅地や住宅は軽減税率が適用されます。

| 不動産の種類 | 税率 |

|---|---|

| 宅地 | 令和9年3月31日までは1000分の30(軽減税率) |

| 住宅用の建物 | 令和9年3月31日までは1000分の30(軽減税率) |

| 住宅用以外の土地建物(原則) | 1000分の40 |

さらに、新築住宅や中古住宅、それぞれに対して課税標準額から一定の金額を控除する軽減措置があり、住宅の取得を容易にするための優遇措置として利用可能な場合があります。

節税のためにも、利用できるかどうかを確認しておきましょう。

なお、「離婚時の財産分与」や「相続」のケースでは、不動産取得税はかかりません。

不動産取得税の計算例

①3000万円の土地の2分の1の共有持分を移転した場合

3000万円×2分の1×0.03=45万円

不動産取得税は45万円になります。

②1000万円の建物の2分の1の共有持分を移転した場合

1000万円×2分の1×0.03=15万円

不動産取得税は、15万円となります。

司法書士報酬

共有持分移転登記は自分でもできますが、手間がかかるので司法書士に代行してもらうことも選択肢の1つです。

そうなると「司法書士報酬」を支払う必要があります。

司法書士報酬は、依頼する事務所にもよりますが、1件3万~5万円程度が相場です。

複数の持分を移転する場合には、件数分の費用がかかる事務所もあります。

たとえば物件の共有者が5人いる場合に1人に権利を集中させたいので、他の4人から共有持分を買い取ったとしましょう。

すると、3万円×4人=12万円程度の費用がかかる可能性があります。

一方で、1件分の3万円の費用で対応してくれる事務所も中にはあります。

司法書士報酬は依頼する事務所によって計算方法が異なるので、依頼前にしっかり見積もり額を確認しましょう。

書類取得費用

共有持分移転登記をするときには、住民票や印鑑登録証明書などの必要書類を取得しなければなりません。

相続の場合、大量の戸籍謄本類が必要となる可能性もあります。それらを取得する実費もかかるので、注意しましょう。

なお、書類を取得する際にかかる手数料は自治体によって異なるので、事前に確認しておくと安心です。

共有持分移転登記にかかるその他の費用の内訳は以下の表のとおりです。

| 住民票 | 250~300円程度 |

|---|---|

| 印鑑登録証明書 | 250円~300円程度 |

| 戸籍謄本 | 450円程度 |

| 除籍謄本、改正原戸籍謄本 | 750円程度 |

贈与税

贈与によって共有持分を取得した際に、その不動産の評価額に応じて課税される税金です。

贈与税には基礎控除(年間110万円)があり、これを超える部分に税金がかかります。

贈与税の税率は、「特例贈与財産用」と「一般贈与財産用」の2種類があり、贈与者と受贈者の関係によって適用される税率が異なります。

父母や祖父母から、20歳以上の子や孫へ贈与する場合に適用される税率一般贈与財産

特例贈与財産に該当しない場合(夫婦間、兄弟間、親子間で子が未成年の場合など)に適用される税率

| 基礎控除後の課税価格 | 一般贈与 | 特例贈与 | ||

|---|---|---|---|---|

| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |

| 200万円以下 | 10% | ー | 10% | ー |

| 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |

| 400万円以下 | 20% | 25万円 | ||

| 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |

| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |

| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |

| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |

| 4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |

| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | ||

参照元:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

贈与税の計算例

①親から子(18歳以上)へ、評価額1000万円の共有持分を贈与する場合(特例贈与)

課税対象額:1000万円 – 110万円 = 890万円

税額:890万円 × 30% – 90万円 = 177万円

贈与税の税額は、177万円になります。

②夫から妻へ、評価額1000万円の共有持分を贈与する場合(一般贈与)

課税対象額:1000万円 – 110万円 =890万円

税額:890万円×40%-125万円=231万円

税額は、231万円となります。

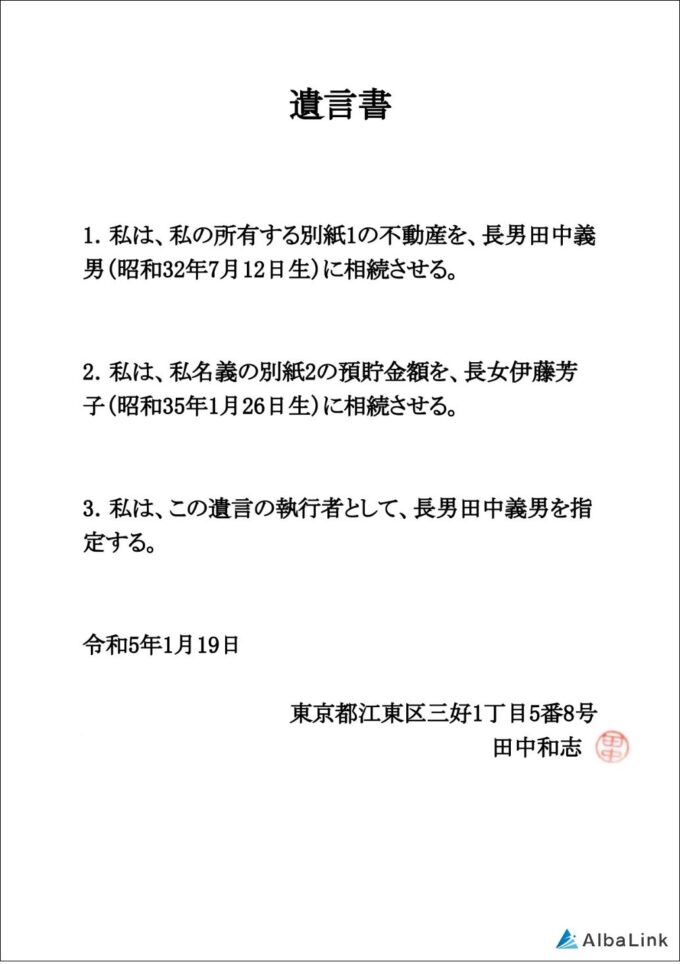

相続税

相続税は、被相続人(亡くなった人)が所有していたすべての財産(不動産、預貯金、有価証券など)を合算して計算します。

共有持分もその一部として評価の対象です。

相続税額は、相続財産の合計額から基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて、課税対象となる遺産総額を算出します。

この課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したと仮定して、それぞれの相続税額を算出し、合算して相続税の総額が確定します。

相続税の具体的な税率は以下の通りです。

相続税の計算例

①法定相続人が1人いて、課税遺産総額が4000万円の場合

基礎控除額:3000万円 + (万円 × 1人) = 3600万円

課税遺産総額:4000万円 – 3600万円 = 400万円

相続税額:400万円 × 10% = 40万円

税額は、40万円です。

基礎控除額:3000万円 + (万円 × 3人) = 4800万円

課税遺産総額:4000万円 – 4800万円 = 0円

税額は、0円になります。

基礎控除額:3000万円 + (万円 × 3人) = 4800万円

課税遺産総額:1億円 – 4800万円 =5200万円

税額:5200万円 × 30% – 700万円 = 860万円

税額は、860万円になります。

印紙税

共有持分を売却や贈与によって手放す際、その原因を証明する書面として売買契約書や贈与契約書を作成するのが一般的です。

これらの契約書には、印紙税が課税されます。

なお、法律上は口頭の合意でも契約は成立しますが、後々のトラブル防止や登記手続きを円滑に進めるためにも、契約書は必ず作成するようにしましょう。

売買契約書の印紙税は、記載された契約金額に応じて税額が異なります。

ただし、不動産売買では、平成9年4月1日から令和8年3月31日までに作成された契約書に対して、印紙税の軽減措置が適用されるため、通常よりも低い税額で済みます。

一方、贈与契約書は、契約金額の記載がない場合が多いため、印紙税は一律200円です。

参照元:国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

持分移転登記を自分で行うときの手続きの流れ

共有持分移転登記をするときには、以下の流れで進めましょう。

それぞれの手順で何を行うのかを解説していきます。

必要書類を準備

まずは必要書類を揃えなければなりません。

具体的には以下のような書類が必要です。

- 登記申請書

- 住民票

- 印鑑証明書

- 登記識別情報通知

- 登記原因資料(売買契約書や遺言書、遺産分割協議書や財産分与契約書など)

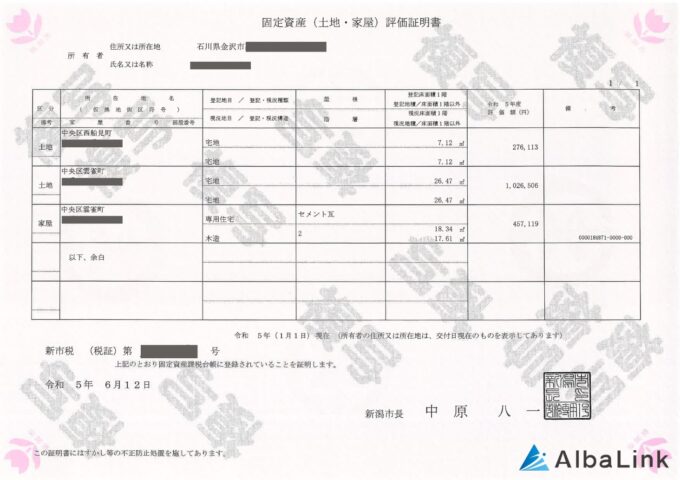

- 固定資産評価証明書

【固定資産評価証明書の見本】

相続を原因とする場合には、上記以外に被相続人の「出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類」および相続人全員の「戸籍謄本類」が必要となるケースもあります。

書類に不備があると登記を受け付けてもらえないので、漏れのないように集めましょう。

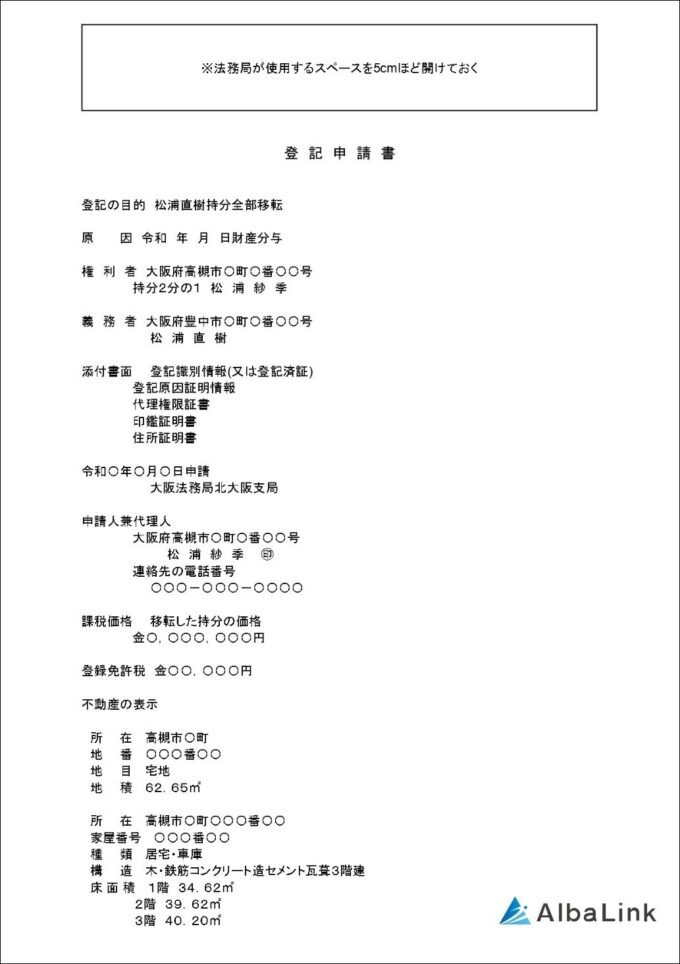

共有名義と単独所有不動産の名義変更手続きの違いは「登記申請書の目的欄」

共有不動産と単独所有の不動産では、名義変更(登記申請)の手続きに大きな違いはありません。

| 申請先 | 法務局 |

|---|---|

| 必要書類 | 登記申請書、住民票、登記原因書類(売買契約書など)、印鑑登録証明書、固定資産評価証明書など (登記原因等の個別事情によって異なります) |

| 申請人 | 物件の譲受人、相続人など |

唯一異なるのは、登記申請書の「登記の目的」欄の記載方法です。

単独所有の場合、この欄にはシンプルに「所有権移転」と記載します。

一方、共有不動産の場合は、「〇〇〇〇(氏名)持分全部移転」のように、特定の共有者の持分を移転する旨を明記する必要があります。

【持分移転登記申請書の見本】 登記申請書の記載を間違えるとやり直しになってしまうため、正確に作成することが重要です。

登記申請書の記載を間違えるとやり直しになってしまうため、正確に作成することが重要です。

共有持分を売買・贈与で取得した場合は「不動産登記申請書提出前のチェックリスト・所有権移転(売買・贈与)」を、相続で取得した場合は「不動産登記申請書提出前のチェックリスト・所有権移転(相続)」をご確認ください。

登録免許税を計算

共有持分移転登記をする際には、登録免許税を払わねばなりません。

具体的にいくらかかるのか、計算しておきましょう。

法務局へ提出

必要書類を揃えたら法務局へ提出します。

このとき、登録免許税を印紙で払うなら収入印紙を購入して貼付しなければなりません。

収入印紙の売り場がある法務局も多いですが、ない場合には近くの金融機関などで購入しましょう。

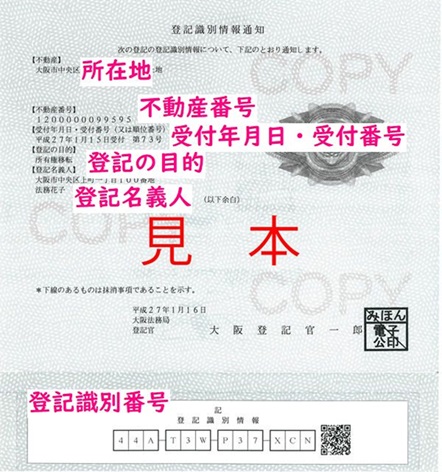

持分移転登記が完了した旨の書類を受け取る

書類を提出したら、法務局で不備がないか確認されます。

問題がなければ登記が完了し、申請人へ「登記識別情報通知書」が交付されます。

登記識別情報通知書は共有持分の権利者である事実を示す重要書類です。

後に共有持分を売却する際などにも必要になるので、大切に保管しましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

持分移転登記を行うときの3つの注意点

共有持分の移転登記をするときには、以下のような点に注意しましょう。

共有持分移転登記の手続きは複雑であり、さまざまなトラブルが起こりがちです。

スムーズに手続きを済ませたいなら、司法書士などのプロへ相談しましょう。

共有持分移転登記時の注意点について、それぞれ解説します。

単独所有のケースより間違いが起こりやすい

共有持分の移転登記は、単独所有の移転登記より複雑になりがちです。

登記申請書の記載方法を間違えてしまうケースもあるでしょう。

また「持分割合」によって登録免許税の金額が変わるので、計算間違いも起こしやすい傾向があります。

自分で対応すると不備が発生し、やり直しになってしまうケースが少なくありません。

費用の違いが大きくなりやすい

共有持分移転登記を司法書士に依頼する場合、司法書士事務所によって登記にかかる費用が大きく異なる可能性があります。

共有持分移転登記を行う場合、多数の当事者が依頼するケースが多いからです。

たとえば1件3万円の司法書士事務所と1件5万円の司法書士事務所があり、10人分の共有持分移転登記をお願いしたとしましょう。

1件なら2万円の差額でも10件なら20万円の差額となります。

また多数当事者ということで割引きしてもらえたり1件分の金額で対応してもらえたりする事務所もあります。

そういった司法書士に依頼したら、大幅に費用を抑えられるでしょう。

共有持分移転登記を依頼する司法書士事務所を選定するときには、単独登記のケース以上に司法書士費用に慎重になるべきといえます。

複数人の当事者が絡むと手続きが煩雑になる

共有持分移転登記をするとき、多数の当事者が絡むとどうしても手続きが複雑になります。

たとえば5人の共有持分権者から持分を買い取る場合、5人から印鑑登録証明書をもらわねばなりません。

協力してくれない人や対応の遅い人がいたら、大変なストレスになりますし、スムーズに進めるのが難しくなるでしょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

持分移転登記が必要な4つの場面

共有持分移転登記が必要になる可能性があるのは、以下のようなケースです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

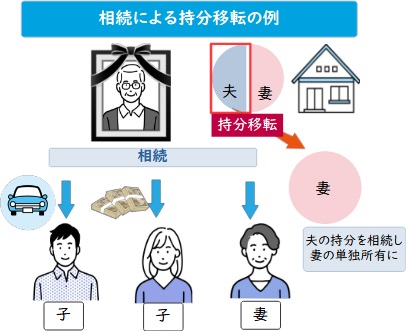

相続

遺産相続によって共有持分を取得したら、共有持分登記をしなければなりません。

相続登記には以下の3パターンがあります。

共有持分の相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議によって単独で持分を取得

相続人が全員で遺産分割協議を行ったのち、1人の相続人が単独で共有持分を取得することになったケースです。

不動産を共有名義で相続するときの遺産分割協議書の書き方や注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。

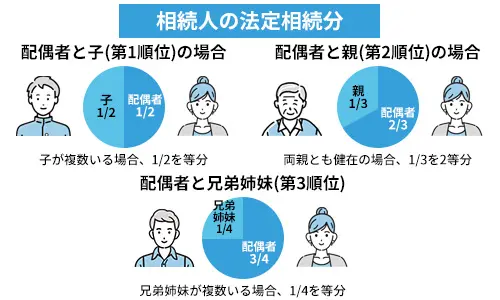

遺言書によって単独で持分を取得

遺言書によって共有持分の取得者が指定されている場合には、指定された相続人や受遺者が共有持分を取得します。

【遺言書の見本】

相続人全員が法定相続分に応じて取得

遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割協議をしない場合などには、共有持分を法定相続人が全員で分割取得してもかまいません。

そういったケースでは、もともと割合的な共有持分をさらに法定相続分によって分割するので、それぞれの共有持分割合が細分化されます。

法定相続分で相続登記を行う手順は、以下の記事で詳しく解説しています。

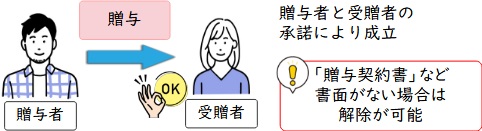

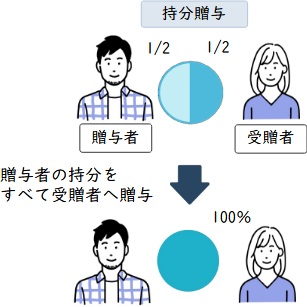

贈与

共有持分が贈与されたときにも共有持分移転登記をしなければなりません。

たとえば以下のようなケースです。

- 親が子どもや孫へ共有持分を贈与する

- 夫婦や親子、兄弟などで物件を共有しているとき、他の持分権者から持分の贈与を受ける

なお、共有持分を贈与した際の契約書の作成方法や記載すべき内容については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

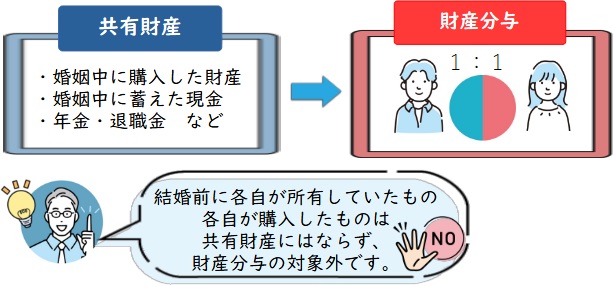

離婚時の財産分与

物件を共有している夫婦が離婚すると、財産分与によって物件の所有者を単独にするケースが少なくありません。

離婚後も共有のままにしておくと、トラブルの種になってしまうからです。

共有持分の財産分与を行ったら、財産分与を理由とした持分移転登記をしなければなりません。

そうしなければ、いつまでも物件の登記が相手との共有状態となり、混乱を招きます。

なお、離婚に伴う共有名義不動産の最適な対処法は以下の記事で詳しく解説しています。

併せて参考にしてください。

売買

共有持分を売買した場合にも、持分移転登記が必要です。

たとえば以下のような場合が考えられます。

- 物件を共有している場合に、相手から持分を買い取って単独名義にする

- 他人の共有持分を買い取る

共有持分を買い取っても登記しなければ、いつまでも自分の権利が明確になりません。

固定資産税の請求が売主の方へ届いてトラブルになる可能性もあります。

早めに持分移転登記を完了しましょう。

なお、共有名義不動産を単独名義にするために共有者から共有持分を買いたいと考えているものの、相手に断られてしまった場合には、自身の共有持分を専門の買取業者に売却するのも選択肢のひとつです。

共有持分を売却することで、以下のリスクから解放されます。

- 自由に売却できない:共有名義の不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要

- 修繕やリフォームができない:不動産の管理に関する行為(修繕やリフォームなど)は、共有者の過半数の同意が必要

- 固定資産税の負担:たとえ利用していなくても、持分割合に応じた固定資産税の負担

- 相続時のトラブル:将来、共有持分がさらに細分化され、関係が複雑になり、トラブルに発展する可能性

弊社株式会社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分を専門に扱う買取業者です。

共有者との交渉や煩雑な手続きをすべて弊社が代行し、あなたの共有持分をスピーディーに買い取ります。

共有関係から解放されたいとお考えなら、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください。

なお、以下の記事では共有持分を買取請求する際の流れについて解説しています。

併せて参考にしてください。

共有持分移転登記はプロに相談、依頼しよう

共有持分移転登記には非常に手間がかかりますし、自分で対応すると間違いも発生しやすい問題があります。

できれば当初の段階から司法書士に相談して任せましょう。

共有持分移転登記を司法書士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

- 手間や時間が省ける: 複雑な書類の収集や作成、法務局への提出などをすべて任せられるため、本業や家事で忙しい方でも安心して手続きを進められる

- 正確な手続きができる: 専門家が対応するため、書類の不備や記載ミスによる手続きのやり直しを防げる

- トラブルを未然に防げる: 共有者間の複雑な関係性や、相続・贈与といった個別の事情に応じた適切なアドバイスが受けられる

- 税金や費用のシミュレーションができる: 登記にかかる税金や費用を正確に計算してもらえるため、安心して手続きを進められる

自分で手続きを行うと、わずかなミスが原因で何ヶ月も時間がかかったり、追加の費用が発生したりするリスクがあります。

スムーズに、そして確実に手続きを完了させたいなら、司法書士に依頼するのが賢明な選択といえるでしょう。

とはいえ、持分移転登記は、あくまで共有持分を取得した際に必要な法的な手続きです。

「このまま共有状態を続けるべきか」「いっそ共有関係を解消すべきか」といった根本的な悩みは、司法書士だけでは解決できない場合があります。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、不動産取引や相続など幅広くコンサルタントやアドバイスを行っています。

特に共有物件の取扱いが多く、一般の不動産会社では対応しにくい案件にも積極的に関わっています。

持分移転登記を行う際のアドバイスはもちろんのこと、共有持分移転登記に詳しい司法書士の紹介もしておりますので、お悩みの際にはお気軽にお問い合わせください。 また、共有不動産を所有したくない場合もぜひ弊社へご相談ください。

また、共有不動産を所有したくない場合もぜひ弊社へご相談ください。

共有不動産は共有者全員の同意がなければ売却できませんが、共有持分だけなら単独で売ることができます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分を専門に扱っている買取業者であり、あなたの共有持分をスピーディーに、かつ高値で買い取ることが可能です。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。 そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

なお、以下の記事では共有持分の優良買取業者を厳選してご紹介しています。

どの買取業者に依頼したらよいのかが分からない方は、ぜひ参考にしてください。

まとめ

共有持分移転登記をしなければならないのは、売買、贈与、離婚時財産分与、相続などのケースです。

状況によって登録免許税など費用の計算方法が異なるので、事前に正確にシミュレーションしましょう。

共有持分移転登記は複雑なので、自分で対応すると不備が生じやすく手間もかかります。

そのため、取得した共有持分の移転登記の手続きを行うなら、司法書士に依頼することをおすすめします。

また、共有持分を手放したいとお考えなら、弊社AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。

弊社は共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」に紹介された実績もあります。

弊社には買い取った共有持分を活用できるノウハウがあるので、あなたの共有持分をできる限り高く買い取ることも可能です。

共有持分を売却して共有状態から抜け出したいなら、ぜひ弊社へお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら