事故物件とはどこまでを指す?国土交通省のガイドラインに基づく判断基準

「事故物件」に明確な法律上の定義はありません。

一般的に「事故物件」という場合、建物内で人が亡くなるなど、買主や借主が不安や嫌悪感を抱く「心理的瑕疵(しんりてきかし)」がある物件を指します。

不動産の構造や設備に問題がなくても、過去の不自然死や近隣に嫌悪施設があるなど、入居者や購入者が心理的に抵抗感や嫌悪感を抱く恐れがある欠陥

心理的瑕疵にあたる死因

- 自殺

- 他殺

- 孤独死

- 火災による死

- 原因不明の死(変死)

人が亡くなっても建物の物理的な機能は変わりませんが、住宅は「住む」ことが前提であり、その「住み心地」が損なわれることが問題とされます。

しかし、心理的瑕疵の捉え方は人によって異なり、これまでは告知義務の範囲をめぐってトラブルになるケースも少なくありませんでした。

そこで、国土交通省は2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。

このガイドラインは、どのような死因・状況であれば告知が必要かという客観的な基準を示しており、自殺や他殺といった人為的な死は、一般的に心理的嫌悪感を抱くため告知義務があるとされています。

| 死因・状況 | 告知義務の有無 | 理由 |

|---|---|---|

| 自殺 | あり | 人為的な行為であり、一般的に嫌悪感を抱くため。 |

| 他殺(殺人事件) | あり | 重大な犯罪であり、強い心理的嫌悪感を与えるため。 |

| 火災による死亡 | あり | 死因にかかわらず、火災という事象が買主・借主に心理的な影響を与えるため。 |

| 孤独死 (特殊清掃が必要な場合) | あり | 発見が遅れて遺体の腐敗が進み、物件の状況が通常と異なるため。 |

| 老衰や病気による自然死 | 原則なし | 社会的に一般的な死であり、客観的に見て心理的瑕疵とは認められないため。 |

| 不慮の事故死 | 原則なし | 転倒や転落など、日常生活で起こり得る事象による死であり、一般的と見なされるため。 |

ただし、たとえ自然死であっても、発見が遅れて遺体の腐敗が進み、特殊清掃が必要になった場合は告知義務が発生します。

不動産を売却・賃貸する際は、心理的瑕疵について不動産会社に正確に伝え、正直に告知することがトラブルを未然に防ぐ最も重要な対策です。

なお、心理的瑕疵について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

事故物件の定義は「告知義務がある物件」

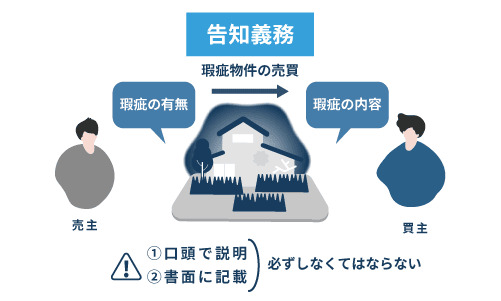

「事故物件」という言葉に法的な定義はありませんが、不動産業界では「告知義務があるかどうか」がひとつの判断基準となっています。

不動産を売買する際には、買主の判断に影響を及ぼす重要な事実を伝える義務が売主に課せられているためです。

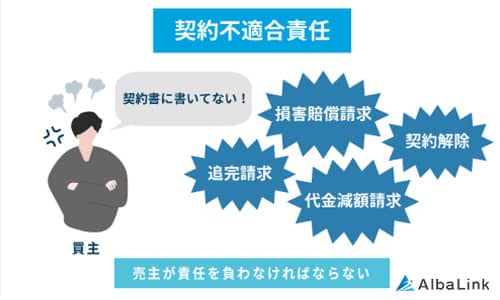

告知義務を果たさず売却すると告知義務違反となり、売主から契約不適合責任を問われる恐れがあります。

契約書に記載のない瑕疵が発覚した際に、売主が負う責任

仮に、売却後に事故物件であったことが発覚した場合、買主から契約解除や損害賠償請求をされる恐れがあります。

事故物件を売却する際は事故の事実を不動産業者に伝え、必ず告知義務を果たしましょう。

ここでは、告知義務について以下の3つを解説していきます。

なお、契約不適合責任について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

告知義務が必要なケース

以下の死因や状況では、買主・借主が心理的な嫌悪感を抱く可能性が高いため、原則として告知義務が必要です。

- 他殺

- 自殺

- 焼死

- 遺体の発見が遅れて部屋が汚損した孤独死

- 自殺や他殺(殺人事件)

- これらの死は、単なる病死や事故死と異なり、人為的な行為によるものです。

そのため、住む人が強い恐怖心や嫌悪感を抱くのが一般的であり、告知義務があるとされています。 - 火災による死亡

- 火災は物件に大きな損害を与えるだけでなく、凄惨な状況を想像させるため、死因が事故か放火かにかかわらず、告知義務が必要です。

- 特殊清掃が必要な孤独死

- 孤独死自体は自然死に分類されますが、発見が遅れ、遺体の腐敗が進んだ場合は事情が異なります。

強い臭いが残ったり、腐敗した体液によって床や壁が損傷したりするため、原状回復のために特殊清掃が必要です。

このような状況は、買主や借主が契約を躊躇する大きな要因となるため、告知義務が発生します。

告知義務が不要なケース

社会的に見て一般的な死であると判断される場合、原則として告知義務は不要とされています。

- 老衰や病気による自然死

- 自宅で自然に亡くなることは、社会的に一般的なことです。

そのため、特別な状況(発見の遅れによる特殊清掃など)がない限り、心理的瑕疵とは認められず、告知義務は不要とされています。 - 不慮の事故死

- 階段からの転落や入浴中の溺死など、日常生活で起こり得る偶発的な事故による死は、一般的と見なされます。

ただし、自殺と疑われるような状況や、発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合は告知義務が発生する可能性があります。

- 集合住宅の共用部で起こった事件・事故

- 住民が通常使用しない場所での出来事は、居住者への心理的影響が少ないと判断され、告知が不要とされることがあります。

しかし、階段や廊下など、利用頻度の高い場所での出来事については、告知が推奨される場合があります。

告知義務が必要な期間は賃貸と売買で異なる

建物が事故物件となった場合に売主、あるいは借主に告知する必要のある期間は、賃貸と売買とで異なります。

売主・借主との間にトラブルが起こるのを防ぐためにも、事前に確認しておきましょう。

賃貸は原則3年

賃貸物件の場合、告知義務は原則として事故発生から3年間と定められています。

しかし、必ずしも「3年経てば一切告知しなくていい」というわけではありません。

事件がニュースで大きく報じられたり、近隣住民の間で広く知れ渡っていたりするなど、社会的影響が大きいと判断されるケースでは、3年後でも入居希望者から質問があれば告知が必要です。

たとえば、連日テレビで報道された殺人事件など大きな事件の現場となった物件は、事件から何年経っても人々の記憶に残りやすく、心理的瑕疵が消えにくいと考えられます。

また、ニュースになっていなくても、その事実がご近所の間で長らく話題になっており、風化していないケースでも注意が必要です。

新たな入居者が後からその事実を知った場合、トラブルに発展する可能性があるため、告知は必須となります。

なお、事故物件に一度でも住めば告知義務がなくなるといわれることがありますが、あれは事実ではありません。

詳しくは、以下の記事にまとめています。

売買は原則永遠

売買物件の場合は、告知義務に期限はありません。

事故からどれだけ時間が経過しても、永久的に告知義務が課せられます。

なぜなら、たとえ築年数が経ち、物件の価値が下がったとしても、その事実がなくなるわけではないからです。

もし、告知を怠って売却し、後からその事実が買主に知られた場合、売主は「契約不適合責任」を問われ、買主から損害賠償を請求されたり、最悪の場合、契約を解除されたりするリスクがあります。

そのため、トラブルを防ぎたいなら事実を正確に告知することが大切です。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

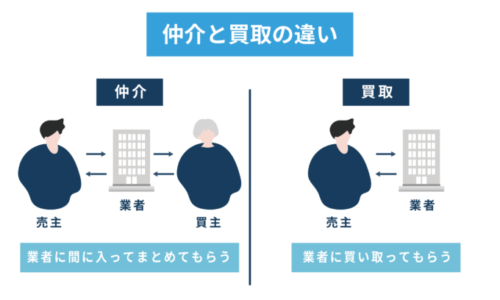

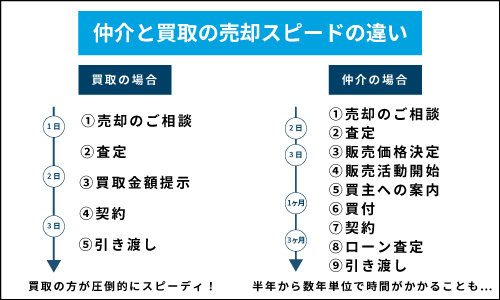

事故物件の売却方法は「仲介」と「買取」の2種類

事故物件を売却する方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。 先に結論を申し上げると、事故物件を売却するなら「買取」がおすすめです。

先に結論を申し上げると、事故物件を売却するなら「買取」がおすすめです。

ここでは、事故物件の買取方法について、以下の2つを解説します。

なお、事故物件の売却方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

仲介で事故物件を売却するのは難しい

仲介による不動産売却とは、不動産会社が仲介役として買主を探し、売買契約を結ぶ売却方法です。

仲介で事故物件を売却しようとすると、相応の費用と時間が必要になります。

買主は一般の個人であるため、心理的な抵抗を和らげるために物件をきれいに見せたり、価格を大幅に下げたりする必要があるからです。

仲介で売却する場合、一般的に以下のような費用が発生する可能性があります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

アルバリンクが事故物件を550万円で買取した事例

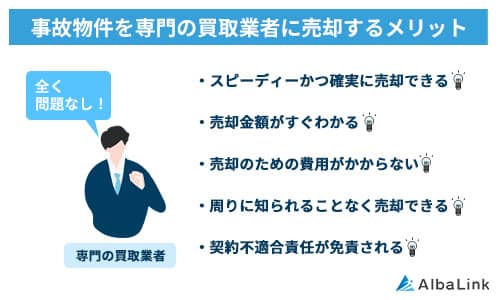

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような事故物件を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように「孤独死」「自殺」「溺死」などさまざまな事故物件を全国から買い取っています。

上記の買取金額を見ていただけばわかる通り、弊社は事故物件であっても物件全体の価値を適切に評価し、適正価格で買い取っています。

実際、事故物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「思った以上の高値で買い取ってもらえた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

そのため、事故物件というデリケートな対応が求められる物件も、売主様のプライバシーを守りながら、速やかに高値で買い取らせていただきます。

信頼できる買取業者に安心して事故物件を売却したい方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください。

事故物件を見分ける4つのポイント

事故物件を見分けるポイントは以下の4つです。

相続や購入などで所有する、もしくは借りる予定の物件が事故物件かどうか気になる方はこれから解説する4つのポイントをチェックしてみてください。

なお、事故物件の見分け方については以下の記事でも解説していますので、合わせてご確認ください。

物件情報に「瑕疵あり」「告知事項あり」の記載がある

前述したとおり、事故物件を売却・賃貸に出す場合、告知義務が発生します。

そのため、事故物件の場合、物件情報の備考欄などに「瑕疵あり」「告知事項あり」といった記載があるはずです。

この記載があったら、事故物件の可能性があると判断しましょう。

なお、告知事項は近隣に墓場があるなどの環境的瑕疵でも発生するため、上記の記載があるからといって、必ずしも人が亡くなった事故物件であるとは限りません。

告知事項の内容については不動産業者に確認しましょう。

類似物件に比べて条件が良すぎる

同じような立地、同じような建物の状態の物件より明らかに売却価格や賃料が安い場合は、事故物件の可能性があります。

事故物件の場合、先述したように類似物件より売却相場が下がるためです(賃料も同様)。

ですから明らかに類似物件より金額面の条件が良い場合はその理由を不動産業者に確認しましょう。

室内に部分的な修繕が施されている

室内で事故が起きると遺体があった場所を中心に特殊清掃やリフォームが施される場合があります。

そのため、室内の一部分だけ不自然にリフォームされていたり、綺麗になっている場合は、内見の際にそれとなく不動産業者に理由を聞いてみましょう。

大島てるのサイトに掲載されている

全国の事故物件の情報を掲載している「大島てる物件公示サイト」というサイトがあります。

事故物件か気になる物件がある場合は、上記サイトで検索し、ヒットするか確認してみるのも手でしょう。

なお、大島てるや上記サイトについては以下のインタビュー記事をご確認ください。

まとめ

国土交通省のガイドラインが公表されたことで、人の死を告知しなくてよい基準は示されましたが、事故物件の基準そのものではなく、基準は買主・借主の心の中に存在します。

どうしても心配な買主・借主は、不動産会社への問い合わせ、インターネットで調べるなど、自分で可能な方法はしておくべきです。

逆の立場である売主・貸主は、どのような死因・場所でも必ず不動産会社に知らせておくことで、契約解除や損害賠償請求のトラブルを未然に防ぐことができます。

なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の事故物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

過去にはフジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件専門の買取業者として紹介されました。

事故物件となってしまった建物が売却できずにお困りの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

あなたが所有している事故物件を、適正価格かつスピーディーに買い取らせていただきます。

事故物件をいくらで買い取ってもらえるのかが知りたい方は、まずは無料査定をご活用ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

さらに、買取業者は事故物件を再生して再活用するノウハウや専門の販路を持っており、そのままの状態で買い取ってくれるため、特殊清掃やリフォーム、解体などの費用は一切かかりません。

さらに、買取業者は事故物件を再生して再活用するノウハウや専門の販路を持っており、そのままの状態で買い取ってくれるため、特殊清掃やリフォーム、解体などの費用は一切かかりません。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら