共有持分に対しても抵当権設定は可能

冒頭でもお伝えした通り、民法上共有者のうちの1人であっても「自分の共有持分のみ」に対してであれば抵当権を設定できます。

注意しなければならないのが、金融機関の多くは不動産の「共有持分のみ」に対して担保価値を認めてくれないという点です。

よって、法律上は可能でも、現実的には共有持分を担保に融資を受けることは厳しいでしょう。

しかし、まだそれほど多くはないものの、共有持分のみを担保として認めている金融機関も出てきています。

よって、この記事では共有持分のみを担保として認めてもらったことを前提に解説していきます。

また、「複数人で共有している不動産なのに、勝手に抵当に入れて大丈夫なの?」と思うのも自然です。

共有持分への抵当権設定における法的根拠をわかりやすく説明するために、共有者が共有不動産に対して「行える行為」と「制限される行為」について解説していきます。

なお、共有持分や共有名義などについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

共有者の行為制限

共有名義になっている不動産に対して、共有者のうちの1人ができる行為には制限があります。

共有名義の不動産は「共有者全員の共有物」であり、全員の共有物を共有者のうちの1人が好き勝手に売却したり、工事を始めたり、誰かに貸し出したりすれば、トラブルの原因となるからです。

よって、共有名義の不動産は「共有者がお互いにできる行為を制限し合う」ような権利形態になっています。

具体的な、共有不動産に対する共有者の行為制限は下記の通り。

| 行為の種類 | 具体例 | 行為に必要な要件 |

|---|---|---|

| 変更行為 (民法第251条) | 不動産全体の売却 建物の取り壊し 不動産全体に対する抵当権の設定 | 共有者全員の合意 |

| 管理行為 (民法第252条) | 賃貸借契約の締結、解除 (土地5年、建物3年以下) 増改築等のリフォーム工事 | 共有持分の過半数の合意 (人数ではなく持分割合で決する) |

| 保存行為 (民法第252条第5項) | 欠損部分の補修にとどまる工事 無権利者に対する明渡請求 | 各共有者が単独で行える |

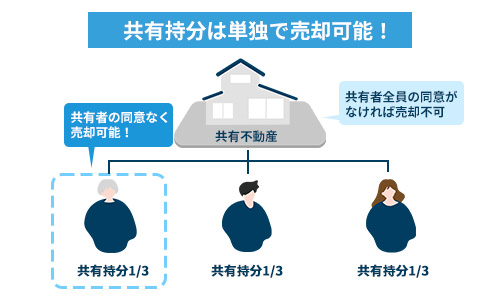

ですが、ここでポイントとなるのが「共有持分は各共有者それぞれの完全な所有物である」ということです。

そのため、共有持分のみであれば、上記した共有不動産に対する行為制限のような縛りもなく、各共有者が自由なタイミングで抵当権を設定したり、売却したりすることが可能です。

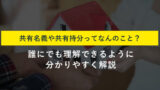

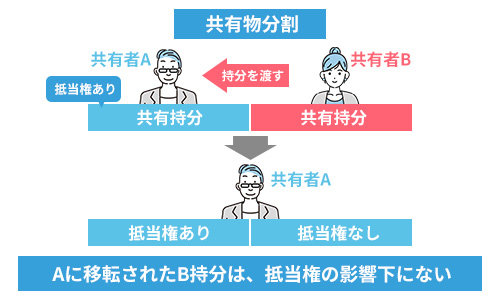

共有物分割、分筆の場合に持分の抵当権は不動産全体に及ばない

共有者が不動産の共有名義を解消したい場合に取る方法として「共有物分割」や「分筆」があります。

共有持分のみに抵当権が設定されている場合、抵当権は「共有物分割」や「分筆」によって不動産全体に影響を及ぼすことは基本的にありません。

まず、共有物分割の例で考えてみましょう。

共有物分割の例

「共有物分割」とは、例えば共有者ABが「2分の1ずつ」の割合で共有する不動産において、B持分をAに移転して、最終的にAの単独名義にするというものです。

このとき、仮に共有者Aの持分のみに抵当権が設定されていたとすると、共有物分割でAに移転されたB持分は、抵当権の影響下にありません。

次に、分筆の例で考えてみましょう。

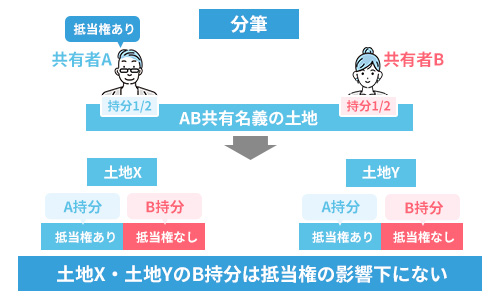

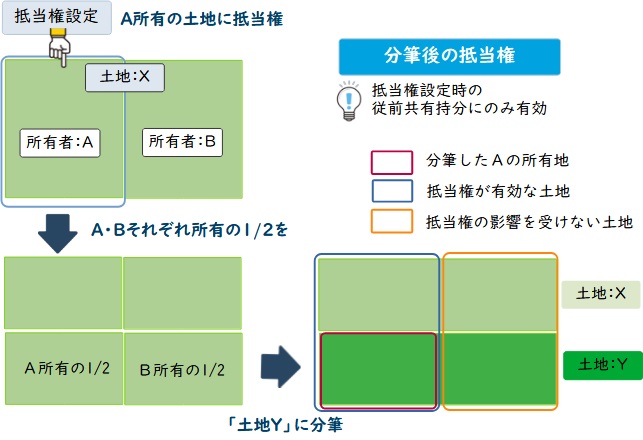

分筆の例

「分筆」とは不動産(主に土地)を物理的に分割することであり、例えば共有者ABが「2分の1ずつ」の割合で共有している土地Aを、「AB2分の1ずつ」の土地Xと、「AB2分の1ずつ」の土地Yに切り分けるというものです。

このとき、Aの共有持分のみに抵当権が設定されているとすると、先程と同様に抵当権は従前の持分割合にのみ影響をおよぼすので、「土地XのB持分2分の1」「土地YのB持分2分の1」は抵当権の影響下にありません。

つまり、共有物分割により不動産が単独名義になったとしても、従前共有持分についていた抵当権は、もともとの持分割合の部分にしか効力を発揮(競売にかけるなど)できないということです。

共有物分割や分筆の場合に、不動産全体に抵当権の影響をおよぼすことを希望する場合は、債権者(金融機関)と債務者(A)が共同して「抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」という登記を行います。

共有名義の土地の分割方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

共有持分全体への抵当権設定登記が必要

前述の通り、共有持分のみであっても抵当権を設定することは可能ですが、「共有持分の更に一部」に抵当権を設定することはできません。

抵当権というのは対象物の一部分にのみ設定することはできず、対象が「共有持分」であるのなら抵当権は必ず「共有持分の全体」に設定しなければならないからです。

このことから、抵当権の対象物が「単独名義の不動産」である場合、不動産所有権の一部に抵当権を設定することも認められていません。

単独名義と共有名義を含めた複数の不動産にまとめて抵当権設定登記が可能

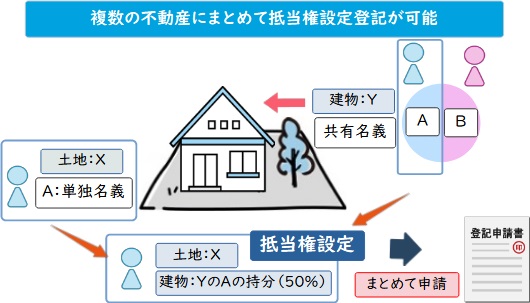

抵当権を設定する際に、対象となる担保物件を複数にすることも可能です。

例えば、Aが「単独名義の土地X」「共有名義の建物Y」を持っている場合、「土地X」と「建物YのA持分」にまとめて抵当権を設定することが認められています。

このとき、登記申請書の目的欄に「抵当権設定及びA持分抵当権設定」と記載することで、複数の抵当権設定を1枚の登記申請書でまとめて行うことが可能です。

複数物件を担保に入れる際には、登記申請をまとめて行うことで手数料を安く抑えることができると覚えておきましょう。

完済後なら他共有者とともに設定した抵当権も抹消可能

「共有不動産全体」に抵当権が設定されている場合、債務を完済した後であれば、共有者のうちの1人が勝手に抵当権を抹消しても法律上は差し支えありません。

(※不動産登記法上は片方の共有者から抹消可能となっていますが、司法書士に依頼する場合にはBの意思確認を求められるため、Bの関与がないと難しい場合が大半です。)

ただし、共有者が各自の共有持分に設定した抵当権に関しては、完済後であっても共有持分を有している本人でなければ抹消できないため注意しましょう。

抵当権の抹消登記に関しては以下の記事で詳しく解説しております。

共有持分の抵当権設定を理解するために必要な3つの権利

共有持分へ抵当権を設定する際には、下記の3つの権利について抑えておくべきです。

3つの権利を把握しておくことは、抵当権を設定した共有持分が競売にかけられてしまった際の、競落後に取るべき対処を判断するのに役立ちます。

それでは見ていきましょう。

抵当権とは「債権者が不動産を担保にとる権利」

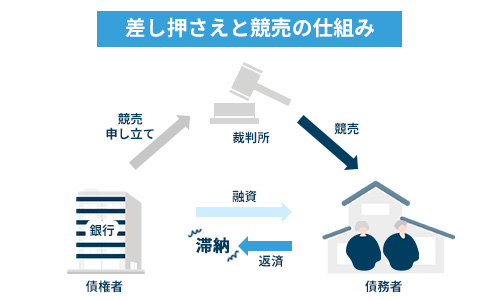

抵当権とは、債務者に債務不履行が発生した場合に、債権者が土地や建物を担保として残債務を回収できる権利です。

平たく言えば、お金を借りた人(債務者)が返済できなくなったときに、お金を貸した人(債権者)はあらかじめ抵当権を付けておいた土地や建物を差し押さえることで、貸した金銭を回収できるということです。

抵当権を身近にイメージしやすいのが、「住宅ローン」でしょう。

住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)時に、金融機関は融資の対象となる物件に対して抵当権を設定します。

そして、債務者が万が一返済を滞った場合に金融機関は、抵当権を行使することにより土地や建物を競売にかけて残債を回収してきます。

なお、他の共有者の共有持分が競売にかけられたときの対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。

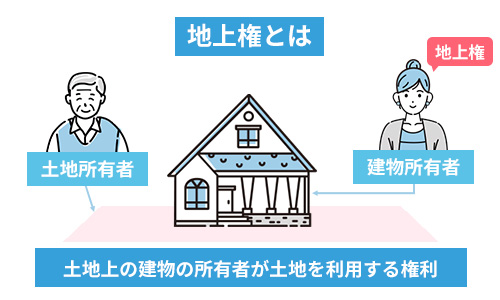

地上権とは「契約に基づいて他人所有の土地を使用する権利」

地上権とは、土地所有者と契約を交わすことによって、他人所有の土地を使用できる権利です。

土地と建物の所有者が同一であれば、何ら問題なく不動産を使用できますが、土地と建物で所有者が異なり、建物の所有者が土地を使用したいと思った場合、土地の所有者に地上権を認めてもらわなければなりません。

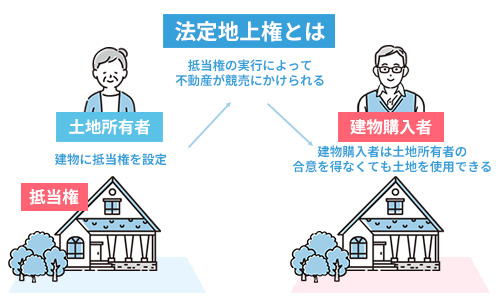

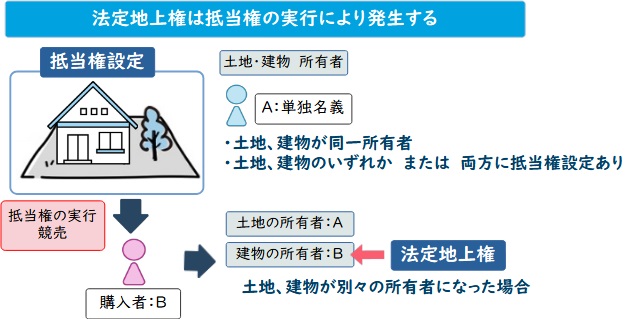

法定地上権とは「当事者の契約ではなく法律の規定で生じる地上権」

法定地上権とは、抵当権の実行によって不動産が競売にかけられ、土地と建物の所有者が別々になった場合に、一定の条件下で建物所有者に認められる地上権のことを指します。

上述した地上権との違いは、「当事者間の契約に基づく権利では無い」という点です。

抵当権が設定された建物が競売にかけられた状況を想像してください。

もしも、建物を競落した人が土地所有者から合意を得なければ、土地を使用できないとすると、リスクを恐れて誰も競落しなくなり、債権者(金融機関)は残債を回収できなくなってしまいます。

このことを考慮したものが法定地上権であり、競売によって土地と建物の所有者が別々になった場合に、一定の条件を満たせば法定地上権が認められ、建物下の土地を使用可能になります。

法定地上権が認められる条件は次項で解説します。

なお、以下の記事では法定地上権について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

共有持分の競落時に法定地上権が認められるパターン

法定地上権は、下記の要件をすべて満たした場合に成立します。

- 抵当権の設定当初、土地上に建物が存在すること

- 従前、土地と建物の所有者が同一であること

- 土地建物の一方または両方に抵当権が設定されていること

- 抵当権の実行(競売)によって土地所有者と建物所有者が別人になったこと

上記の要件は、土地と建物が単独名義であった場合の基本的なルールです。

土地と建物のどちらか一方もしくは両方が共有名義である場合は、事態が複雑になります。

まず、上記の基本ルールに加えて、法定地上権は「土地が共有名義であった場合は成立しない、建物が共有名義であった場合は成立する」という考え方があります。

抵当権の設定と関係のない土地共有者に対しても、建物の競落者に法定地上権が成立することになれば、無関係の共有者の権利を侵害することになるからです。

一方で建物が共有されているケースでは、抵当権の設定と無関係であったとしても、法定地上権の成立は有利な方向にしか働かないため、法定地上権は成立します。

具体的な事例をもとに解説していきます。

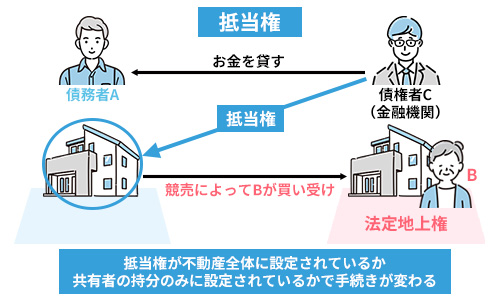

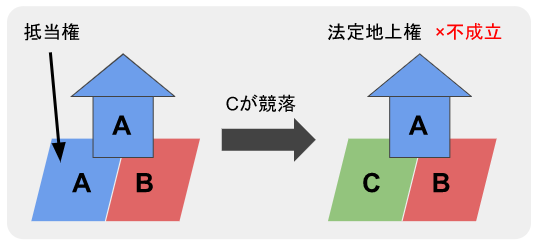

土地の共有持分に抵当権設定:建物は単独名義

建物は単独名義であり、土地が共有名義になっている不動産において、土地の共有持分に設定していた抵当権が実行されたケースを考えてみましょう。

上画像の通り、抵当権が設定されているA持分をCが競落したとしても、Cに法定地上権は成立しません。

Aの抵当権設定と無関係の土地共有者Bに、法定地上権の負担を強いることは妥当ではないと解釈されるからです。

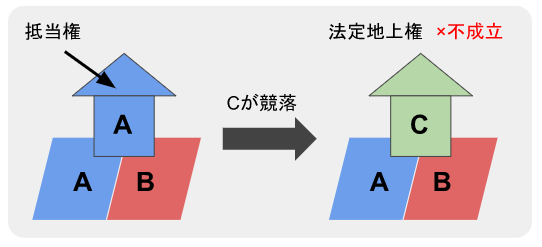

建物に抵当権設定:土地は共有名義

建物は単独名義であり、土地は共有名義になっている不動産において、建物の所有権に設定していた抵当権が実行されたケースを考えてみましょう。

上画像の通り、抵当権が設定されているA単独所有の建物をCが競落したとしても、Cに法定地上権は成立しません。

先程と同様に、Aの抵当権設定に無関係の土地共有者Bに、法定地上権の負担を強いることになるからです。

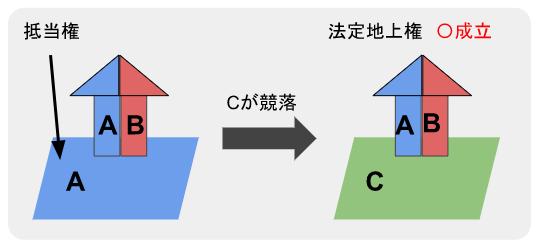

土地に抵当権設定:建物は共有名義

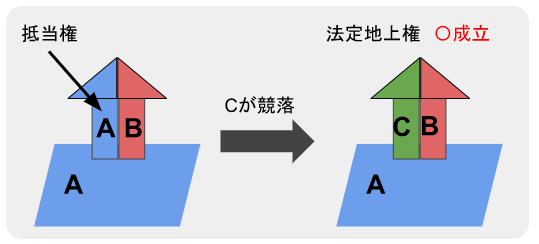

では今度は、建物が共有者ABの共有名義になっており、土地が単独名義の不動産において、A単独所有の土地に設定していた抵当権が実行されたケースを考えてみましょう。

上画像の通り、抵当権が設定されているA単独名義の土地をCが競落した場合、Aに法定地上権が成立します。

Aの抵当権設定に無関係の建物共有者Bからしても、法定地上権の成立はかえって有利に働くからです。

建物の共有持分に抵当権設定:土地は単有名義

建物が共有者ABの共有名義になっており、土地がA単独名義の不動産において、建物のA持分に設定されている抵当権が実行されたケースを考えてみましょう。

上画像の通り、抵当権が設定されている建物のA持分をCが競落した場合、Cに法定地上権が成立します。

先程と同様に、Aの抵当権設定に無関係の建物共有者Bからしても、法定地上権の成立はかえって有利に働くからです。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

法定地上権が認められても土地所有者は地代を請求可能

競売により建物所有者と土地所有者が別々になり、法定地上権が成立した場合でも、土地の所有者は建物所有者に対して地代(土地の利用料)の請求が可能です。

法定地上権が成立した場合の地代の金額は、建物と土地の所有者間で話し合って決めなくてはなりません。

話し合いで地代を決められない場合は、後ほど解説しますが、裁判(地代確定請求訴訟)になるケースもあります。

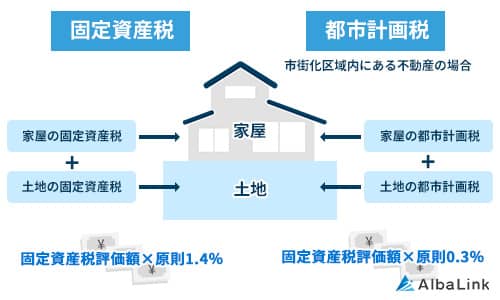

法定地上権が成立した場合の地代相場

法定地上権が成立した際の地代相場は、年間に「固定資産税と都市計画税の合計金額の3倍~5倍程度」が妥当です。

固定資産税と都市計画税の合計額が10万円の土地の場合、年額30~50万円程度が地代相場となる。

地代の支払い協議が決裂したら地代確定請求訴訟

もしも、土地と建物の所有者同士の話し合いがまとまらなければ、裁判(地代確定請求訴訟)によって地代の額を決めることになります(民法第388条)。

地代確定請求訴訟が行われる場合は前提として法定地上権成立要件としての「競売」があったわけですから、手続きの中で不動産鑑定士による鑑定が行われています。

そのため、裁判所側も客観的な資料に基づく裁判を行うことが可能になります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

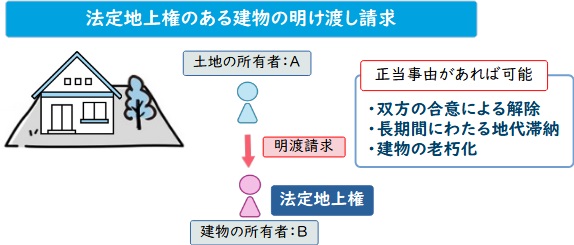

法定地上権が認められても明け渡しを請求できる4パターン

法定地上権の効力が続くのは、不動産を競落した時点から30年間です(借地借家法第3条)。

30年の期間が満了した後は自動更新となり、初回更新後は20年、2回目以降は10年ごとの更新タイミングとなります。

ですが、法定地上権が認められてしまったらもう土地が戻ってこないわけではなく、一定の条件を満たした場合に、土地所有者から地上権者に明渡請求ができることがあります。

ここからは、どんなケースで明渡請求が成立するのかを見ていきましょう。

なお、以下の記事でも明渡が認められるケースを解説しているので、併せて参考にしてください。

合意に基づく法定地上権の解除

建物と土地の所有者同士で合意が取れているのであれば、上記した存続期間中であったとしても、法定地上権を解除できます。

また、法定地上権の解除に限らず、地代などの条件も当事者間の協議で変更することが可能です。

法定地上権は正当事由があれば更新拒絶可能

前述の通り、期間満了時にそのまま土地を利用していれば自動更新となりますが、「正当な事由」があれば土地所有者は更新を拒絶することが可能です。

ただ、裁判等になると「正当な事由」については実にさまざまな点から検討がされます。主に下記のとおりです。

- 地主、借地人それぞれが土地の使用を必要とする事情

- 借地に関する従前の経過(権利金や更新料授受など)

- 今までの借地の利用状況

- 明渡料の金額

よって、更新拒絶が可能かどうかはケースバイケースであり、決して単純に判断できる話ではありません。

正当事由について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

次項から、更新拒絶が認められやすいケースを2つご紹介します。

長期間にわたる地代の滞納

更新拒絶や中途解除の根拠としての「正当事由」といえる一つの要素として「長期間の地代滞納」があります。

ただ、これも「何ヶ月滞納したから解除可」と単純に判断することはできず、裁判所は所有者と借地人の信頼関係が破綻しているかどうかを慎重に判断する傾向にあります。

参考になる裁判例を見ていきましょう。

賃借人が9年10カ月に渡り賃料を支払っていないだけではなく、賃貸借契約の存在自体を争い自己の所有物件だと主張した裁判例です。

この判例では賃貸人と賃借人の信頼関係は完全に破綻していると判断され、最高裁判所は、賃貸人からの無催告での賃貸借契約解除を認めています。

参照元:最判昭和49年4月26日

建物の著しい老朽化

建物所有者が管理を怠り建物が著しく老朽化している場合は、存続期間中であったとしても、中途解除の正当な事由として法定地上権の解除が認められることがあります。

ただし、借地人による定期的に修繕を行っている場合には、「解除事由になる」程度の老朽化であると認められる事例は殆どありません。

安易な共有持分への抵当権設定は危険

この記事の前半でもお伝えした通り、共有持分のみに対する抵当権の設定は他の共有者の合意がなくとも自由に行なえます。

しかし、自身の共有持分に抵当権を設定する際は、他の共有者に一度相談したほうが良いでしょう。

仮に抵当権が実行され、あなたの共有持分が競売に出されれば、当然他の共有者にも少なからず影響を及ぼし、トラブルの原因となる可能性が十分に考えられるからです。

また、前述した通り、抵当権と法定地上権の関係にも注意しなければなりません。

仮に共有持分が競売に出されたとして、競落者との権利関係がどのようになるのか把握した上で、慎重に抵当権設定を検討しましょう。

共有持分を売却するなら専門の不動産会社に相談

相談しようにも、他の共有者と連絡が取れない…

他の共有者とは一切関わりたくない…

他の共有者と合意の上で抵当権を設定するのが難しい人もいるかも知れません。

このような場合には、いっその事あなたの共有持分のみで売却してまとまった現金を手に入れるのも1つの選択肢です。

記事前半でお伝えした通り、あなたの共有持分はあなたの完全な所有物であり、他の共有者と連絡を取らずとも自由に売却することが適法に認められています。

ただ、共有持分のみを買い取ったところで、不動産を自由に活用できるわけでは無いので、買い取ってくれる一般の個人や不動産屋はまずいません。

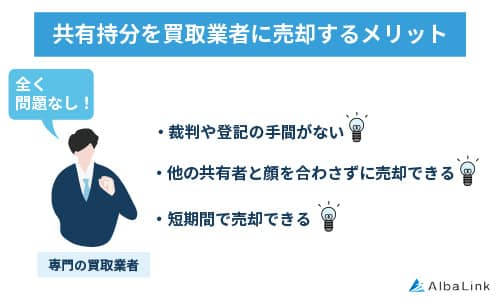

共有持分のみの売却を希望しているのであれば、共有持分専門の買取業者へ相談するのが現実的でしょう。

共有持分買取業者であれば、権利関係の複雑な共有不動産であっても、再活用可能な状態まで回復させる専門家であり、あなたの共有持分だけでも買い取ってもらえるからです。

共有持分買取業者にあなたの持分を買い取ってもらうメリットは下記の通りです。

- 他の共有者と一切関わらずに共有状態から抜け出せる

- 活用できていない不動産の共有持分でもまとまって現金に換えられる

- 最短数日で決済までスピーディーに進める

自分の物件はどうせ売却できないでしょ… と思い込んでいた人も、意外と短期間で買い取って貰える場合がありますので、一度相談してみることをおすすめします。

共有持分買取業者の選び方や、おすすめの買取業者について以下の記事で網羅的に解説しておりますので、気になる方は是非参考にして下さい。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

なお、以下の記事でも共有持分の売却方法を詳しく解説しています。

併せて参考にしてください。

まとめ

この記事では、不動産の共有持分に対する抵当権設定について解説してきました。

確かに、自身の共有持分のみであれば法律上、他の共有者の合意なしに抵当権を設定することが可能です。

しかし、いくら単独で行えると言っても、後々共有者間でトラブルに発展する可能性もあるため、事前に相談してから共有持分に抵当権を設定することをおすすめします。

なお、他の共有者と相談の上、共有持分に抵当権設定を行えないという方は、自身の共有持分を売却するというのも1つの選択肢です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、全国の共有持分を積極的に買い取っております。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

弁護士とも提携しているため、共有トラブルに対するアドバイスをさせていただくことも可能です。

共有持分を売却したい、共有者との間にトラブルが発生していて相談したいといった方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら