遺産分割協議書が必要な2つのケース

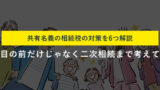

遺産分割協議書とは、遺産の分け方について相続人と話し合う「遺産分割協議」の結果をまとめた書面です。

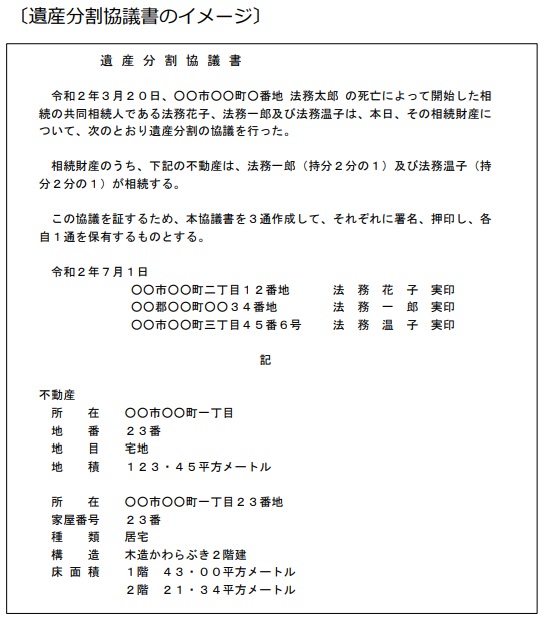

引用元:法務局|登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)

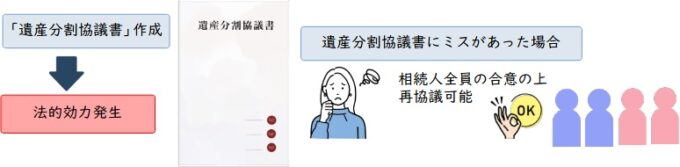

遺産分割協議書に記載された内容は、法的に効力があります。

相続人同士が、相続財産の取分の争いや、不動産の共有者が多くなると発生するトラブルなどのリスクを防ぐために、遺産分割協議書を作成する必要があります。

まずは、遺産分割協議書の作成が必要となる2つのケースについて解説します。

以下の記事でも遺産分割協議書について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

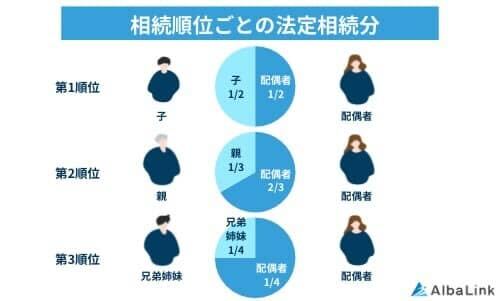

法定相続分ではない割合で遺産分割する場合

不動産を法定相続分と異なる割合で相続する場合や、遺言書と異なる内容で遺産分割する場合は、相続人全員の同意によって遺産分割協議を行う必要があります。

遺言書がある場合でも、その記載どおりに分割することで、相続人同士の争いが生じたり、相続税において不都合が発生する場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議書は、被相続人から相続人へ、登記簿の所有権名義を移転する手続きである「相続登記」のときに提出を求められます。

相続登記については「共有不動産相続後は相続登記を行う」の見出しで詳しく解説しています

遺産を法定相続分で相続したり、遺言書のとおりに相続するときには、遺産分割協議書は不要です。

法定相続分の割合については次のとおりです。

遺産分割協議書は、不動産を誰がどのくらいの割合で相続することになったのかを記載します。

持分割合を正確に記載しないと、後で変更があった場合に修正が大変になることや、共有者同士で揉めるリスクがあります。

相続税の申告もあるため、持分割合を正確に把握しておかないと持分割合に応じた相続税を支払うことができません。

そのため、遺産分割協議書には正確な持分割合を記載する必要があります。

なお、法定相続分の割合や順位については、以下の記事で詳しく解説しています。

遺言書と異なる内容で相続する場合

被相続人が遺言書を残していれば、遺産分割協議書の作成は不要です。

しかし遺言書に記載のない財産や、そもそも遺言書が無効になる場合であれば、遺産分割協議が必要になります。

遺言書が無効になる場合は、次のとおりです。

・自筆ではない

・作成日が特定できない

・署名・押印がない

・訂正方法が違う

・内容が不明瞭

・共同で書かれている

・意思能力のない人が作成

なお、以下の記事では共有持分を遺言書で相続する方法について解説しています。

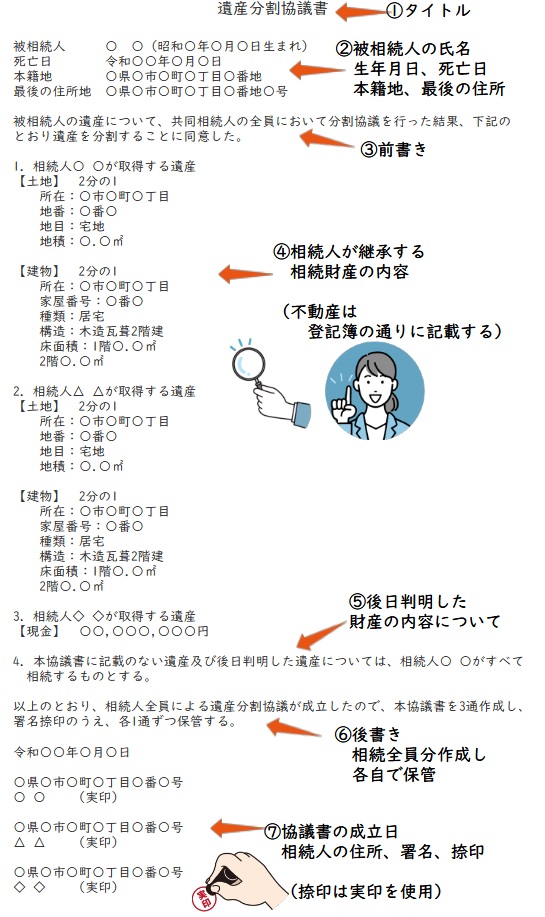

遺産分割協議書のひな型

ここでは、遺産分割協議書のひな型をご紹介します。

遺産分割協議書の書き方にルールはなく、縦書き、横書き、手書き、パソコンでの作成のいずれでも問題ありません。

どのように作成すればよいのかがわからない方は、以下のひな型をコピーし、相続する不動産の登記事項証明書に記載されている情報をご記入ください。

ただし、トラブルを防ぐためにも相続人の住所と氏名は自筆で書くことが推奨されます。

遺産分割協議書

被相続人 〇 〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)

死亡日 令和〇〇年〇月〇日

本籍地 〇県〇市〇町〇丁目〇番地

最後の住所地 〇県〇市〇町〇丁目〇番地〇号

被相続人の遺産について、共同相続人の全員において分割協議を行った結果、下記のとおり遺産を分割することに同意した。

1. 相続人〇 〇が取得する遺産

【土地】 2分の1

所在:〇市〇町〇丁目

地番:〇番〇

地目:宅地

地積:〇.〇㎡

【建物】 2分の1

所在:〇市〇町〇丁目

家屋番号:〇番〇

種類:居宅

構造:木造瓦葺2階建

床面積:1階〇.〇㎡

2階〇.〇㎡

2. 相続人△ △が取得する遺産

【土地】 2分の1

所在:〇市〇町〇丁目

地番:〇番〇

地目:宅地

地積:〇.〇㎡

【建物】 2分の1

所在:〇市〇町〇丁目

家屋番号:〇番〇

種類:居宅

構造:木造瓦葺2階建

床面積:1階〇.〇㎡

2階〇.〇㎡

3. 相続人◇ ◇が取得する遺産

【現金】 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円

4. 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人〇 〇がすべて相続するものとする。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名捺印のうえ、各1通ずつ保管する。

令和〇〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

〇 〇 (実印)

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

△ △ (実印)

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

◇ ◇ (実印)

遺産分割協議書を作成する7つのポイント

遺産分割協議書を作成するうえで押さえておきたい7つのポイントを以下で解説します。

タイトル

「遺産分割協議書」と記載します。

被相続人の表示

被相続人の氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最後の住所地を記載します。

前書き

相続人全員で遺産分割協議を行ったことを次のように記載します。

「被相続人の遺産については、共同相続人の全員において分割協議を行った結果、下記のとおり遺産を分割することに同意した。」

各相続人が承継する相続財産の内容

相続財産の内容と相続する人の名前を記載します。預貯金の場合、銀行名や、支店名、口座番号、金額の記載です。株式の場合は、株式会社名と保有株式数の記載になります。

後日判明した財産の内容

次のように記載します。

「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人〇 〇がすべて相続するものとする。」

遺産分割協議書にこの文言を入れておくと、後日新たな遺産が見つかったときのトラブルを未然に回避できます。

後書

遺産分割協議が成立したことと、相続人の人数分の遺産分割協議書を作成したことを記載します。

「以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名捺印のうえ、各1通ずつ保管する。」

協議書の成立年月日と相続人の署名捺印

遺産分割協議が成立した日付、相続人全員の住所の記載と、署名捺印をします。捺印は実印を使用する必要があります。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

共有持分・共有名義不動産を相続する場合の遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書に不備があると、後々相続人同士でトラブルが発生する原因にもなります。

相続登記をする場合の資料としても遺産分割協議書が必要となるため、不備があると資料として認められないこともあるため間違いないよう記載するよう注意しましょう。

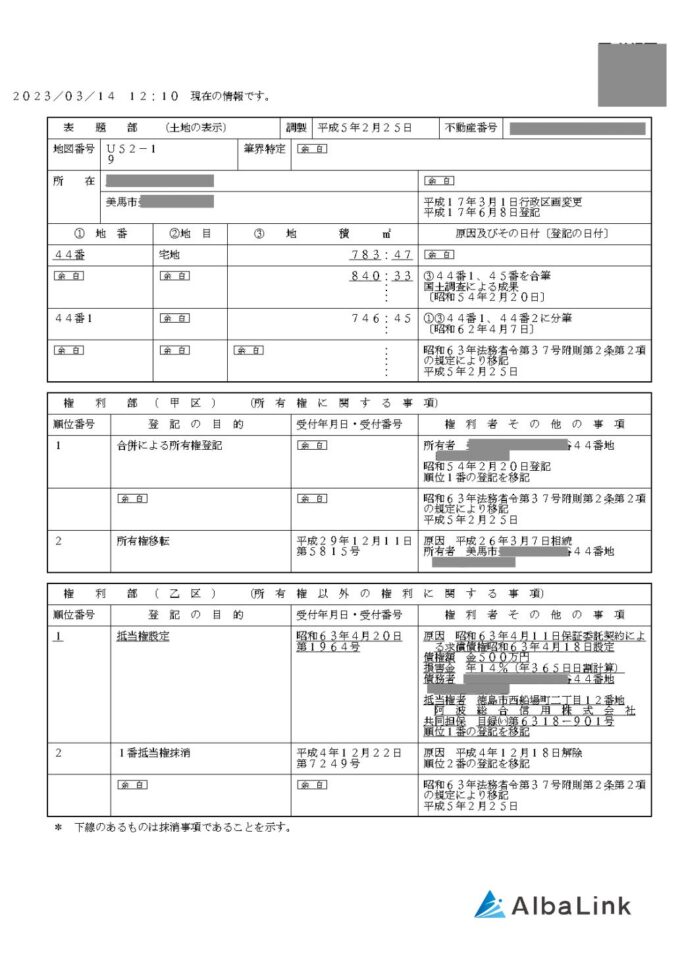

なお、遺産分割協議書は地番・地積・家屋番号など、正確に記載する必要があるため、登記簿謄本(登記事項証明書)の取得が必要です。

登記事項証明書は法務局で、窓口・郵送・オンラインの3つの方法で取得できます。

実際に遺産分割協議書の記載の仕方を解説します。

なお、登記簿謄本の見方については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有名義の土地を相続する場合の遺産分割協議書への書き方

登記簿謄本(登記事項証明書)の「表題部」の内容にしたがって、次のように記載します。

【土地】 持分2分の1

所在:〇市〇町〇丁目

地番:〇番〇

地目:宅地

地積:300.00㎡

【登記簿謄本:土地の表題部の見本】

共有名義の建物を相続する場合の遺産分割協議書への書き方

土地の場合と同様に「表題部」の内容にしたがって、次のように記載します。

【建物】 持分2分の1

所在:〇市〇町〇丁目

家屋番号:〇番〇

種類:居宅

構造:木造瓦葺2階建

床面積:1階85.00㎡

2階85.00㎡

【登記簿謄本:建物の表題部の見本】.jpg)

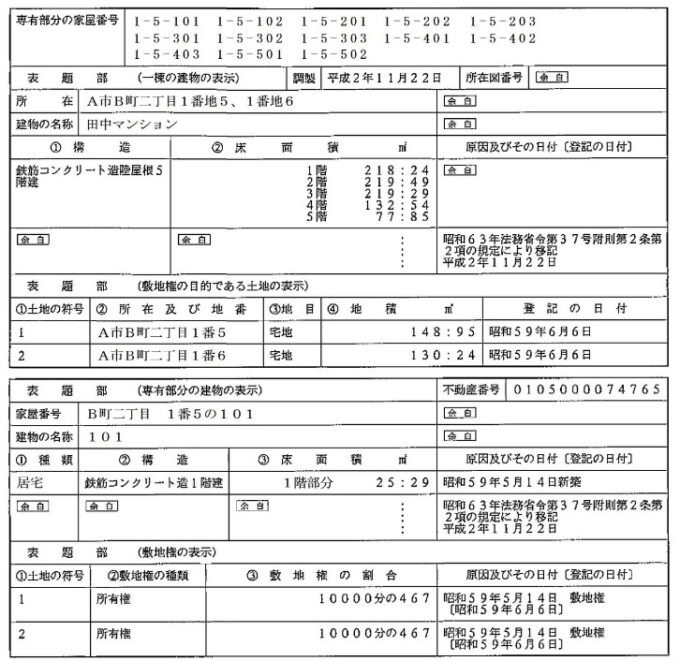

共有名義のマンションの1室を相続する場合の遺産分割協議書への書き方

マンションは区分所有となるため、登記簿謄本や登記事項証明書の「表題部」にある、一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示を次のように記載します。

相続人〇 〇が取得する遺産

【区分建物】 2分の1

一棟の建物の表示

所在:〇市〇町〇丁目〇番〇

専有部分の建物の表示

所在:〇市〇町〇丁目〇番〇

家屋番号:〇番〇の〇〇

種類:居宅

構造:鉄筋コンクリート造6階建

床面積:5階部分20.00㎡

敷地権の表示

土地の符号:1

所在及び地番:〇市〇町〇丁目〇番〇

地目:宅地

地籍:1800.00㎡

敷地権の種類:所有権

敷地権の割合:100000分の199

【登記簿謄本:マンションの建物の表題部の見本】

マンションの共有持分を相続するときの遺産分割協議書の書き方は、以下の記事で詳しく解説しています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

遺産分割協議書を作成する時の注意点

遺産分割協議書を作成する場合の注意点は以下の6つです。

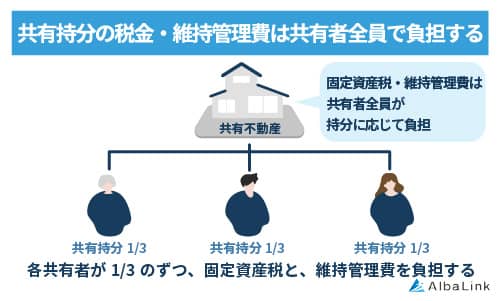

諸費用は持分割合に応じて支払う

遺産分割協議が終わって共有不動産として複数の相続人が相続した場合、それぞれの持分割合に応じて諸費用を支払わなければなりません。

例えば、共有不動産の登記を司法書士に依頼する場合に、5万円がかかったとします。

その場合、持分割合が1/2であれば、2万5,000円ずつ支払うことになります。

なお、共有名義不動産にかかる固定資産税の納税義務者については、以下の記事で詳しく解説しています。

司法書士に遺産分割協議書作成を依頼したときにかかる費用相場

司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼すると、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、相続登記まで一連の手続きをまとめて任せられます。

費用相場は、依頼する業務の範囲によって異なりますが、目安は以下のとおりです。

上記の費用とは別に、戸籍謄本の発行手数料や登録免許税といった実費もかかります。

費用はかかりますが、相続に関する専門的な知識を持つ司法書士に依頼すれば、書類の不備による手続きの遅延や、記載内容の誤りによるトラブルを未然に防ぐことが可能です。

遺産分割協議書のやり直しは原則できない

遺産分割協議書を作成した場合、協議内容に法的効力が発生します。

ただし、一部の相続人が、遺産分割協議書に記載した持分割合を間違えて表記してしまった場合、全員の合意によって解除することで再協議ができます。

持分の割合の合計は必ず「1」にすること

遺産分割協議書において、持分割合を誤って記載してしまうと、相続税の課税額が他の相続人と異なってしまい、本来納めるべき税金が少なくなることや高くなることがあります。

また間違って登記をしてしまった場合、登記を修正する更正登記を行います。

もし金融機関において不動産を担保として抵当権を設定していた場合、金融機関の承諾も必要となるため手続きに時間がかかることや、場合によっては金融機関から拒否されてしまうこともあります。

未成年者や障がい者などが相続人にいる場合、協議が無効になるケースがある

もし意思能力がなく判断能力が不十分な人が遺産分割協議に参加すれば、その遺産分割協議の内容が無効と判断されるので、後述する内容を確認しましょう。

未成年者の場合

相続人の1人が未成年の場合、親が法定代理人となるため、未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。

しかし相続の場合、親自身も相続人になり、親の立場を利用して未成年者の利益相反が生じてしまうため、遺産分割協議に参加することができません。

親が未成年者に代わって遺産分割協議に参加ができないため、特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人が遺産分割協議に参加します。

障がい者や認知症の場合

意思能力がない場合や不十分な場合など、家庭裁判所において成年後見人などの選任をしてもらいます。

本人の代理人として成年後見人が遺産分割協議に参加します。

もし成年後見人が相続人になる場合、未成年と同様に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

共有者が認知症を患っているときの不動産売却方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

共有不動産相続後は相続登記を行う

相続登記は、不動産の名義を被相続人から相続人に移転する手続きです。

2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、不動産を相続で取得した場合、必ず登記を行わなければなりません。

相続登記を行うには、以下必要書類を準備したのち、登記する不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行います。

| 登記申請書 | 法務局のホームページにサンプルがあるため、サンプルをもとに作成 |

|---|---|

| 遺産分割協議書 | 遺産分割協議の内容をまとめた書類 |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書を押印した実印を証明する書類。市区町村の役所で取得が可能 |

| 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本 | 被相続人の本籍地を所轄する役所の窓口または郵送で取得が可能 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地を所轄する役所の窓口または郵送で取得が可能 |

| 相続人の住民票 | 不動産を相続した人の住民票で、市区町村の役所で取得が可能 |

| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所が登記簿上の住所と異なる場合に、最後の住所までを証明するために必要。市区町村の役所で取得が可能 |

| 被相続人の戸籍の附票の除票 | 登記簿上の住所から2回以上移動している場合に必要。市区町村の役所で取得が可能 |

参照元:法務局 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

法務局には、直接窓口に持参して申請する方法や、郵送、ホームページからのオンライン申請で行うことが可能です。

参照元:法務局 オンライン申請のご案内

もし、手続きに不安がある人は司法書士に依頼しましょう。

共有持分の相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。

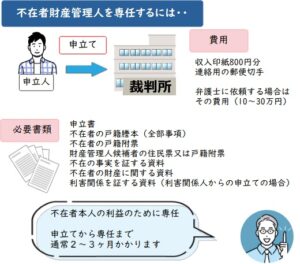

相続人が行方不明のときには「不在者財産管理人」を選任してもらう

相続人の中に長期間にわたって行方不明の人がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。

遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ無効になってしまうからです。

このような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

行方不明の相続人(不在者)に代わり、その財産を管理するために家庭裁判所が選任する人

不在者財産管理人が選任されると、その人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。

協議がまとまれば、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議書を作成し、手続きを進めることが可能です。

なお、不在者財産管理人の選任には手間と費用がかかります。

また、管理人が遺産分割協議で不在者に不利な内容に同意することは難しいため、話し合いが長引く可能性も考慮しておきましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

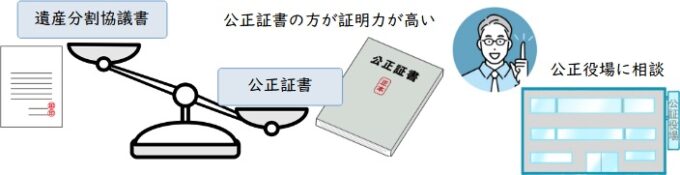

相続トラブルを防ぎたい場合は遺産分割協議書を「公正証書」で作成

今後相続トラブルが起こる可能性がある、紛失や改ざんを防ぎたいなどの場合には、公正証書で遺産分割協議書を作成するとよいでしょう。

公正証書は、遺産分割協議の内容などの一定の契約について、公証人が書類を作成し、内容を証明する文書のことです。

遺産分割協議書を公文書化したものが公正証書になるため、遺産分割協議書よりも証明力が高くなります。

ここでは、公正証書で遺産分割協議書を作成する以下3つのメリットを解説します。

紛争予防

公正証書で作成すれば、公証人が遺産分割協議書の作成の際に関与することになるため、相続する際の「証人」になります。

例えば、すでに終わった遺産分割協議を蒸し返してくる共有者が出てきた場合に、公正証書で作成しておけば防ぐことが可能です。

遺産分割協議公正証書の作成にかかる費用は、財産の価額に応じて変わり、100万円以下であれば5,000円・5,000万円を超える場合は4万3,000円です。

参照元:日本公証人連合会|手数料

後々の相続人同士のトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書の作成が完了したら、公正役場で作成しておきましょう。

偽造や変造を防ぐことができる

作成した遺産分割協議書の原本が公証役場で保管されます。

そのため共有者間で持っている遺産分割協議書が偽造や変造されても、公証役場で原本の確認ができるため安全に管理ができます。

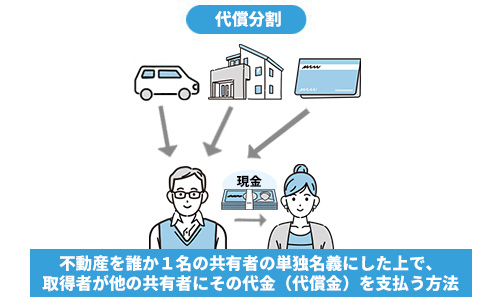

また、共有不動産を代表して相続した人が、その代償金を他の相続人に支払う「代償分割」をした時に、万が一支払いが滞った際、公正証書があれば裁判を省略して強制執行ができます。

作成後の手続きがスムーズ

遺産分割協議書として、内容に間違いがなく公文書となるため証明力が高くなるため、次に行う不動産の相続登記や相続税の申告などの手続きがしやすくなります。

共有名義不動産における相続税対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議の流れ

被相続人が亡くなって相続が発生したら、まず相続人で集まって遺産分割協議を行う必要があります。

ここでは、遺産分割協議の以下流れについて解説していきます。

相続人と財産を調査する

まずは、被相続人の相続人が誰なのかを洗い出す必要があります。

相続人がすべてそろっていない状態で遺産分割協議を行っても、ほかの相続人が見つかったら無効になってしまうからです。

そのため遺産分割協議を行う前には、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本などを取り寄せ、ひとりずつ丁寧に確認していくことが求められます。

誰が相続人なのかを確認するには、相当の時間がかかることを覚悟しなければなりません。

もし自分では調べきれないときには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人がすべて明らかになったら、今後は被相続人がどのような財産を残したのかを確認していきます。

相続の対象となるのは不動産や預貯金などのプラスの財産だけではありません。

借金などの負の財産も相続の対象となる点に注意が必要です。

仮に相続税を納めたのちに新たな相続財産が見つかると、申告漏れによる罰金が科される可能性があります。

したがって相続人調査と同じく、確実に相続財産を把握するためには専門家に依頼するのが賢明です。

遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する

相続人・相続財産調査が終わったら、誰がどの遺産を受け継ぐのかについて相続全員で話し合っていきます。

これを「遺産分割協議」と呼びます。

前述のように、遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効になってしまいます。

もし遠方に住んでいるなどの理由で参加できない相続人がいるときには、メールや電話などを使って遺産分割協議の内容を伝えるようにしましょう。

最終的に、遺産の分け方について相続人全員が同意できれば問題ありません。

遺産分割協議を通じて相続人全員が遺産の分け方に同意できたら、遺産分割協議書を作成します。

作成時の注意点は、次の章で解説します。

協議が難航する場合は遺産分割調停を申し立てる

不動産など評価額が高い財産が遺産に含まれているときには、誰が相続するのかを巡って遺産分割協議が難航してしまいかねません。

もし相続人間での話し合いがスムーズに進まないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのも選択肢のひとつです。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停員が中立的な立場から解決策を提案し、遺産分割が成立するようにサポートする方法です。

もし遺産分割調停でも相続人全員の同意を取りつけられなかったら審判手続きへと移行し、裁判官が遺産の分割方法を決定します。

なお、遺産分割調停後には「調停証書」、遺産分割審判後には「審判書」が作成されるので、別途遺産分割協議書を作成する必要はありません。

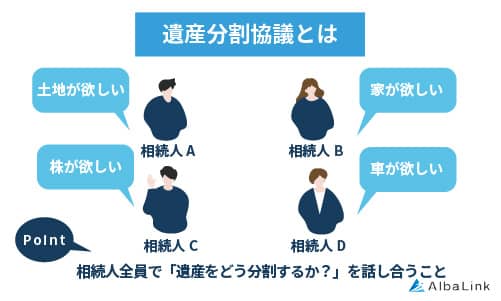

共有トラブルを回避したいなら共有持分を売却

ここまで、不動産を共有名義で相続するときの遺産分割協議書の書き方についてお伝えしてきました。

しかし不動産を共有名義で相続すると、共有者全員の同意がなければ売却できなくなってしまいます。

また、固定資産税や維持管理費などの負担を巡ってトラブルが起こる可能性も否定できません。

このような共有トラブルを回避したいなら、相続したあなたの共有持分のみを売却するとよいでしょう。

共有持分は、他の共有者の同意がなくても自由に売却できるからです。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

まとめ

ここまで、共有不動産を相続によって取得した場合の遺産分割協議書の書き方や注意点などを解説してきました。

もし遺産分割協議書の内容に不備が見つかると、再度遺産分割協議が必要になったり、何度も顔を合わせることで相続人の間で意見が合わなかったりして揉めるケースもあります。

遺産分割協議書の内容は、本記事を参考にしながら正確に記載しましょう。

また遺産分割協議時に、持分割合を間違えてしまい相続登記を行ってしまうと、後で訂正が必要になります。

手続きに時間と労力や、費用がかかるため持分割合は間違わないように記載する必要があります。

確実に遺産分割協議書を作成したい場合は、弁護士や司法書士に相談することで不備をなくすことが可能となります。

もし、「共有持分を相続しても活用予定がない」「すでに共有持分を相続してしまった」という方は、共有持分の買取実績が多い弊社AlbaLink(アルバリンク)までご相談ください。

弊社は相続専門の弁護士など士業と連携しており、煩わしい手続き・話し合いなく、ワンストップで買取できます。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

不動産相続・共有持分の問題にお悩みの方はいつでもお問い合わせをお待ちしております。

もちろん、強引な勧誘等はありませんので、ご安心ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら